PCK理论在高中生物学教学中的应用

2016-08-21曹燕波

曹燕波 徐 彤

(江苏省无锡市辅仁高级中学 214123)

PCK是学科教学知识(Pedagogical Content Knowledge)的简称,定义为“教师个人教学经验、教师学科内容知识和教育学的特殊整合[1]。”可以说,PCK是教师个人独一无二的教学经验,是教师最有用的知识代表形式,是教师专业知识中最核心的部分。研究PCK有利于促进教师提升专业发展,改进课程教学方法,它直接影响课堂教学效益,影响学生的学习质量。关注学生的学习是教学的本质追求,PCK是将学科知识转化为学生可学的形式。从实践层面来理解PCK,它更多的是强调课堂教学中学科知识的呈现方式,它直接指向学生的学习。

1 探究知识背景,用PCK帮助理解知识的本质

PCK包含关于学科的知识。它是关于学科性质的知识和最有学习价值的知识,即实质知识。生物科学是一门实验学科,特别注重对学生创新精神与实践能力的培养。学习生物学科让学生终身受益的不是具体的知识,而是当大部分生物学知识忘掉之后所剩下的东西,那就是学生的思维方式和他的生物学价值取向。

案例1:“孟德尔遗传定律”一节的学习。孟德尔两大定律的学习一直是高中生物学教学的重难点。它涉及许多重要的遗传学基本概念,如自花授粉、异花授粉、相对性状、显性性状、隐性性状、性状分离、自交和测交等。怎样能让学生在短短几节课中理解它们的含义并能融会贯通,采用“实践体验”法,可取得较好的效果。例如,带领学生在校园里找到实物,在现场一边模拟演示孟德尔的杂交试验,一边介绍概念。分析孟德尔做的豌豆杂交实验的结果时,教材上有表格呈现数据分析比,也可以提供豌豆种子让学生动手数数黄色、绿色子叶的豌豆,体会数到5000或者10000粒的时候是什么感受?孟德尔得出这些实验结果要数多少粒豌豆?由于孟德尔的遗传学实验做了8年时间,学生自然而然地感悟出“成大事者必有锲而不舍”的精神。

2 探寻课程知识,用PCK思索知识的有效呈现

PCK包含有关于课程的知识,特定的学习内容在横向和纵向上与其他只是在组织和结构上的联系。探寻课程知识的内在逻辑联系,从课程知识本体和教育学知识的交集中寻求知识的有效呈现方式,有助于学生更好的理解、掌握、运用知识。

案例2:“孟德尔分离定律”一节的学习。高中生物学必修模块涉及分子、细胞、遗传和稳态及调节等内容。在学习“基因分离定律”之前,学生已经有了细胞结构和有丝分裂的细胞学基础。学习减数分裂及有关遗传因子在亲代子代之间的传递规律,有助于从细胞水平和分子水平理解遗传规律,可为后面要学习的“基因和染色体的关系”、“基因的本质”做好铺垫。基因分离定律是学习基因自由组合定律和伴性遗传的重要基础。而基因分离定律、自由组合定律又是学习生物变异和遗传育种的重要基础。通过有序的教学呈现,帮助学生学会对上述几个模块知识进行整合。由于学生在第一课时“一对相对性状的遗传学实验”中掌握了一些重要概念及孟德尔的实验过程,第二课时的任务是唤起学生对前概念的记忆,在理解的基础上能对核心教学知识加以整合、迁移、应用,可通过活动的方式来进一步加深学生的理解。

先让学生体验“性状分离比模拟实验”,唤起学生对“基因分离定律”的再认识 。接着设计问题串:为什么每次抓取小球后都必须先放回原位,然后才重新抓取? 在实验过程中,从两个桶中取出的小球,组合成纯合子的概率是多少?杂合子的概率又是多少?随机抓取8次,是否出现三种基因组合,且比例为1∶2∶1?如果孟德尔当时只统计8株豌豆的性状,能否科学合理地解释性状分离现象?为什么?想一想,如果甲桶有50个小球,乙桶有20个小球,那么甲乙两小桶中小球随机组合的比例会不会变?引导学生带着问题进行模拟实验,在实验中思考,在思考中获得对分离规律发生过程的深刻理解。

整堂课学生有静有动,从知识出发,根据课程知识的特点形成相应有效的PCK,用学生易于理解的方式呈现知识,注重知识本体的内在逻辑联系,有利于帮助学生厘清学习思路,促进学生的有效学习。

3 探索教师个性,用PCK引领课堂的有效组织

为达到教学目标要求,PCK还体现教学策略的知识。教师个人教学策略的探索与实施,是个人有效组织和引领课堂教学,不断将各方面知识综合、创新的探究过程。从这个意义上说,很大程度上PCK所达到的水平与教师个人的知识积累和性格特长有密切的联系。每位教师都有自己的个性特长,个体的差异决定了个人PCK的独特性。如果在教学中能结合教师自身的特长优势利用具有感染力的语言配以新颖直观的图片、动画来讲述逻辑严密的科学知识,定能产生良好的教学效果。

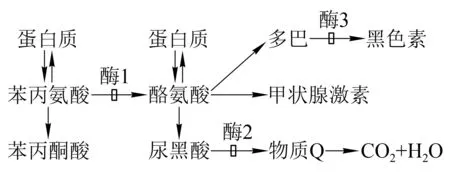

案例3:“人类遗传病”一节的学习。在分析单基因遗传病时,准备“白化病”“并指、多指”以及“苯丙酮尿症”患者的照片,先给学生以强烈的直观印象,再展示“苯丙酮尿症的代谢示意图”(图1)。

图1 苯丙酮尿症代谢示意图

教师同时讲述:白化病和并指多指,大家一看就知道他们的病症在哪里。那么苯丙酮尿症患者呢?看看图中这个可爱的孩子,你是不是看不出他有什么异样?其实苯丙酮尿症患者是缺少酶1,致使苯丙氨酸无法转化成酪氨酸,而只能转变成苯丙酮酸。苯丙酮酸在体内积累过多就会对婴儿的神经系统造成不同程度的损害。此病的症状有严重的学习障碍和痉挛发作的倾向,易夭折。你能想象这个孩子接下来的生活将会是怎样的呢?得了这种遗传病该怎么治疗呢?从图1中可以看出苯丙氨酸的代谢可以有两条途径,但现在有一条途径(因缺少相应的酶)行不通,只能走另一条途径,从而导致苯丙酮酸的积累。所以,要这种疾病的治疗方法,一是给其酶1,打通第一条代谢途径(要让足够多细胞的酶1都能发挥作用,的确很难达到);二是抓源头,少摄入苯丙氨酸就不会有苯丙酮酸的积累。现在的治疗方法就是第二种,即患儿平时基本上采用素食的饮食方式,尽可能少摄入蛋白质,减少苯丙氨酸的量。

4 探知学生学情,用PCK促进学生的有效学习

PCK还包含有关于学生的知识。即学生对某一主题的理解和误解的知识,主要了解不同学生的学习能力和学习策略、年龄和发展程度、态度和动机,以及知道学科中哪些知识容易混淆,他们常见的错误是什么,如何有效纠正等。

案例4:“基因重组”一节的学习。教材提出,基因重组包括“非同源染色体上非等位基因的自由组合”和“同源染色体上的非姐妹染色单体自由组合”两种类型。很多学生对于这部分内容是有困惑的。对于提到基因重组的第一种类型,生物体通过减数分裂形成配子时,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因也自由组合。这样,由雌雄配子结合形成的受精卵,就可能具有与亲代不同的基因型,从而使子代产生变异。这样这基因重组到底是指形成了多种基因型不同的雌雄配子?还是指产生多种受精卵?如何理解配子多样性与子代多样性之间的关系?针对学生存在的思维误区,可在教学中做如下的思路整理:①明确基因重组的两种类型具体发生在有性生殖的哪个过程?实质是基因重组发生在减数分裂过程中,通过基因重组产生了多样的配子。②明确子代性状多样的直接原因是配子和配子结合随机多样;③根据前两条知道,通过基因重组产生多样的配子,多样的配子和配子随机结合即受精,所以才能产生多样的子代;④综上所述,基因重组是子代的多样性的一个基础,这些多样的后代中总会有一些是含有能适应某种变化的、生存所必需的基因组合。

所以,基因重组是生物变异的丰富来源,是形成生物多样性的重要原因,对生物进化具有重要的意义,也就是为生物进化提供了丰富的原材料。知识的呈现方式可以是多样的,但是从学生固有的旧知出发,引发对新知的理解,对于学生进一步掌握新知识,复习巩固旧知识必然是有益的。