新常态下经济增长质量测度、时空特征及其影响因素研究—来自安徽的例证

2016-08-18杨丽丽李强

杨丽丽,李强

新常态下经济增长质量测度、时空特征及其影响因素研究—来自安徽的例证

杨丽丽,李强

(安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030)

文章从经济结构、科技与创新、民生、资源与环境、对外开放等五个方面构建了经济增长质量综合评价指标体系,基于安徽省16个地级市2000-2014年市级面板数据、采用主成分分析方法对安徽省经济增长质量的时空特征及其影响因素进行了研究,研究发现,(1)安徽省经济增长的质量与数量在样本期间内均呈递增趋势,且经济增长数量的增长速度远远超过经济增长质量,两者存在明显的不同步现象;(2)经济增长质量空间分布呈现两极分化现象,皖南和中部地区经济增长质量水平明显优于皖北地区,皖南和中部地区内部城市之间也存在两极分化现象,并且这种空间层面上的两级分化随着时间的推移逐步扩大;(3)安徽省经济增长质量影响因素的实证结果结论表明,技术进步、科技和基础教育投资是促进安徽省经济增长质量的关键要素。

经济增长质量;时空特征;技术创新;主成分分析

一、引言

经济增长数量和经济增长质量是经济发展的两个方面[1]。在过去三十多年中,我国经济发展由于过多注重数量的增加而忽视质量的提升,导致全国经济一直处于“亚健康”状态。转变经济发展方式,提高经济增长质量是当前我国经济新常态的要求与目标。同时,国家十三五规划纲要提出,未来五年我国经济发展的重点要从追求经济增长数量转变为提升经济增长质量,保持经济中高速增长。可以看出,提高经济增长质量不仅是新常态下转变我国经济发展方式的必要举措,也是未来五年我国经济发展的首要任务。

经济增长质量作为一个社会热点问题,同时也是学者们关注的焦点之一。目前,国内外学术界关于经济增长质量方面的内容做了大量研究,概括起来主要包括以下几个方面:

一是关于经济增长质量内涵的研究。根据研究视角的不同,学者们对于经济增长质量内涵的界定分为狭义和广义。从狭义的角度定义经济增长质量的学者,一般将经济增长质量等同于经济增长的效率[2,3]。从广义角度定义经济增长质量内涵的代表学者主要有托马斯、刘树成、任保平等,其中托马斯将经济增长质量理解为包含人类发展、收入增长和环境可持续性三个方面的内容[4];刘树成认为经济增长质量应包括经济增长方式的可持续性、经济增长结构的协调性、经济增长效益的和谐性以及经济增长的稳定性等四个方面[5];而任保平则将经济增长质量归纳为经济增长的效率提高、结构优化、稳定性提高、福利分配改善和创新能力提高的结果[6]。

二是关于经济增长质量测度指标体系的研究。经济增长质量测度指标体系的建立源于对经济增长质量内涵的理解与界定。由于对经济增长质量内涵的界定分为狭义和广义两种,相应的关于经济增长质量测度指标的体系分别有单一指标法和综合指标评价法两种。其中单一指标法的测度主要指通过计算全要素生产率来表征经济增长质量[7];综合指标评价法的测度则依据学者们对经济增长质量内涵理解的不同而存在差异,如钞小静和任保平建立的综合评价体系包括经济增长的结构、稳定性、福利变化与成果分配以及资源利用与生态环境代价[8];向书坚和郑瑞坤建立的评价体系包括经济运行质量、物质资源运行质量、人民生活质量和生态环境质量[9];李强和魏巍依据我国“十二五”规划对经济发展方式转变的要求建立了包括经济结构、科技与创新、民生、资源与环境和对外开放等五个方面指标在内的综合评价体系[10]。

综合两种评价体系来看,综合指标评价法以其概括范围广、涉及层面众多等特点而优于单一指标评价法。因此近年来,大多数学者均采用综合指标评价法来衡量经济增长质量水平的高低。

三是关于经济增长质量影响因素的研究。随着研究的深入,近年来许多学者开始对经济增长质量的影响因素进行探讨。已有文献对经济增长质量影响因素的研究主要包括制度变迁、福利分配、要素生产率、产业转型、二重经济开放、国际收支失衡、技术创新、城乡收入差距等[11-19]。

四是涉及经济增长质量与数量关系的研究。综合国内学术界对中国经济增长质量与数量关系的研究,目前大多数学者认为中国的经济增长表现出明显的质量与数量不同步关系,而且这种现象不仅体现在国家层面上,也体现在省域层面上[1,20-22]。

从上述文献分析来看,国内学者关于中国经济增长质量的研究成果较为丰硕,涵盖的范围也较为广泛。但遗憾的是,大多数学者在研究中国经济增长时没能结合我国经济发展的现实情况,对经济增长质量内涵的界定以及评价指标的建立很大程度上依靠个人主观思维进行定义。如果能够结合当前我国经济新常态的发展特点,制定一个清晰明确且符合我国实际情况的经济增长质量研究框架,将会使我们在经济增长质量的研究进程中迈出一大步。综合分析已有文献中关于经济增长质量评价体系的研究,李强和魏巍文章中,依据我国“十二五”规划的内容从经济结构、科技与创新、民生、资源与环境 、对外开放等五个方面建立的综合评价体系较为贴合我国现实经济发展状况[19]。本文将在借鉴该作者文章的基础上,结合当前我国经济新常态的特点和“十三五”规划纲要对未来我国经济发展的要求,构建新时期下我国经济增长质量的评价体系。

安徽作为一个依靠农业发展经济的省份,其经济发展水平相对全国其他地区较为落后,经济增长的质量在全国范围内也处于一般水平[10];但安徽省经济基础优良,地理区位优越,经济发展潜力巨大。本文将以安徽省为例,通过构建新时期下经济增长质量评价体系,测度安徽省全省及其16个地级市的经济增长质量水平,并依据测算结果,从时间和空间层面对其经济增长质量的现状进行全面分析。同时创新性地,根据“十三五”规划纲要中提出的未来经济发展以创新驱动为主的理念,首次从创新驱动角度实证分析技术创新对安徽省经济增长质量的影响。本文的研究,将对未来安徽经济的发展具有一定的启示和借鉴意义。

二、经济增长质量内涵

(一)内涵分析

纵观现有文献对经济增长质量内涵及外延的界定,被大多数学者普遍接受的是广义法内涵界定,即从多角度对经济增长质量内涵及外延进行考量。同时基于现实经济情况考虑,从广义角度对经济增长质量的内涵及外延进行界定,也更为贴切新时期我国经济发展的特点。因此,本文采用广义法定义经济增长质量。当前我国经济发展正处于新的历史时期,经济发展进入新常态。经济新常态下,中国经济呈现出“中高速、优结构、新动力、多挑战”的发展特点,即中国经济未来将向中高速增长、结构优化、创新驱动的方向转变,同时将面临多种挑战的局面①。“十三五”规划提出,今后我国经济发展将转入中高速增长,更加注重经济发展的质量和效益;发展经济增长新动力,着力提升创新驱动力在经济发展中的作用;注重社会经济的协调性发展;进一步提高人民生活质量;促进国民素质整体上升;改善生态环境质量;保证社会制度更加健全稳定②。基于以上新时期下经济发展的方向和目标,本文将经济增长质量的内涵及外延抽象概括为经济结构优化、科技与创新水平提升、人民生活质量显著提高、生态环境改善和对外开放程度进一步扩大。

(二)指标体系构建

如前所述,经济增长质量评价体系的构建源自对其内涵的界定。根据前文对经济增长质量内涵的定义,本文构建了包含经济结构、人民生活、生态环境、对外开放、科技创新等五个方面指标在内的评价体系,并根据方面指标扩展出22个基础指标。

在基础指标的选择上,考虑到每一个方面指标所涵盖的内容较多和相关数据可获得的难易程度,本文选择基础指标的原则是:信息反映度和可获得性③。在表征经济结构的基础指标选取上,选择具有代表性的投资消费结构和产业结构,其中投资消费结构用最终消费支出占GDP比重、资本形成总额占GDP比重和资本形成总额与最终消费支出之比来表示,产业结构用第三产业产值占GDP的比重表示。在表征人民生活的基础指标选取上,从居民收入、城乡差距和经济环境三个层面上分别选取了人均GDP、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、城乡收入差距比、城乡消费水平对比以及居民消费价格指数六个指标;其中,城乡收入差距比用城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比表示,城乡消费水平对比用城镇居民人均消费性支出与农村居民人均消费性支出之比表示。在反映生态环境的基础指标选择上,用大气污染程度和污水污染程度反映社会经济活动的生态成本代价,用大气治理程度和污水治理程度反映环境保护的程度;大气污染程度和污水污染程度分别用工业废气排放总量和工业废水排放总量表征,大气治理程度和污水治理程度分别用工业废气治理设施数和废水治理设施数表征。通过进出口贸易总额、出口贸易总额和实际利用外商投资额三者与GDP的比值反映对外开放的程度。在科技创新基础指标的选择上,选取了科技支出占财政支出的比重、人均受教育年限、全要素生产率及其分解出来的技术效率指数和技术进步指数。其中人均受教育年限通过历年统计年鉴中【各市每十万人口拥有受教育程度人口】的数据估算得出(具体计算方法参考李强和魏巍)[19],全要素生产率的计算采用DEA-malmquist指数方法,其中投入变量包括劳动力投入和资本投入,分别用三次产业从业人员数和全社会固定资产投资额表征,产出用国内生产总值表示。所有基础指标按其与经济增长质量的关系分为正指标、逆指标和适度指标。

(三)数据说明

本文研究范围为2000-2014年安徽省全省及其16个地市(除去巢湖市④)的经济增长质量情况。文中研究分析所用数据均来源于历年《安徽统计年鉴》(2000-2015年)及各市历年《国民经济和社会发展统计公报》(2000-2015年)。部分缺失数据通过建立回归方程测算得出。

由于选取的指标数据种类较多,不同指标数据之间存在量纲和数量级的差异,因此需要对原始数据进行无量纲化处理。在数据无量纲化方法的选择上,由于所获取的原始数据不仅包含各指标之间的相关关系,还包含各指标本身变异程度的差异。传统的数据标准化处理方法使得各指标数据的均值变为0,标准差变为1,这样处理数据的方式抹杀了各指标本身变异程度的差异,使得原始数据丢失了部分信息;而均值化方法处理数据的原理是用原始数据除以各指标数据的均值,其结果只是使得各指标数据的均值为 1,而其方差差异性没有改变,即指标本身变异程度的差异仍保留。比较两种数据方法处理的最终结果,本文选用均值化的方法处理数据的量纲量级问题。同时,由于各基础指标的指标属性存在差异,在对原始数据均值化处理之前,本研究对所有逆指标进行了同趋化处理,即将各逆指标取倒数。

本文计算经济增长质量指数的思路是:首先通过确定各基础指标在经济增长质量评价体系所有指标中的权重,然后将各基础指标按其权重进行加总,即可得出对应的经济增长质量指数(用QEGI表示)。在确定各基础指标权重方法的选取上,笔者选用基于协方差的主成分分析法。权重确定的具体做法是:将所有经处理后的数据输入spss21.0软件中,通过相关软件操作步骤,得到特征值大于1的主成分。在输出结果中,根据成分矩阵,将各基础指标在各主成分上的载荷数除以其对应主成分特征根的开平方,得到各基础指标在各主成分线性组合中的系数,然后将其系数根据各主成分方差贡献率的大小进行加权平均,得到各基础指标在经济增长质量指数综合模型中的系数,最后再对得到的系数进行归一化处理,即得到各基础指标的权重。各指标权重结果见表1。

表1 :各基础指标权重

三、时空特征分析

(一)时间层面

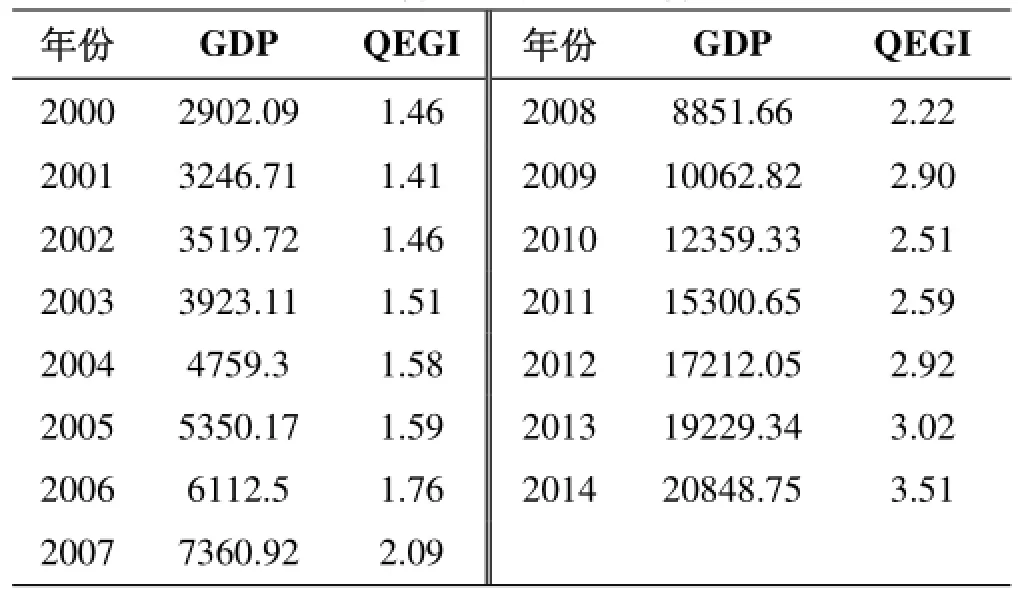

根据上述计算经济增长质量指数的方法,本文计算出 2000-2014的年安徽省经济增长质量指数(QEGI),并将其作为衡量经济增长质量的指标,同时将国内生产总值(GDP)作为经济增长数量的衡量指标,比较两者变化情况,具体数据见表2。从表2中我们可以看出2000-2014年安徽省经济增长数量与经济增长质量均逐年递增,但增长的幅度不同。2001-2014年间安徽省经济增长数量年均增长率为15.76%,经济增长质量年均增长率为6.26%,数量的增长速度为质量增长的2.5倍多。这体现出安徽省过去15年间经济增长数量与质量之间的明显差异,经济发展过于注重经济增长的数量,而忽视经济增长质量的提升。

表2 :安徽省经济增长数量与经济增长质量对比

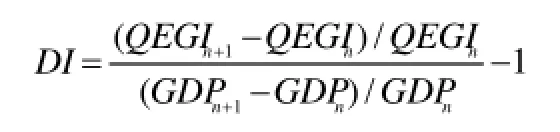

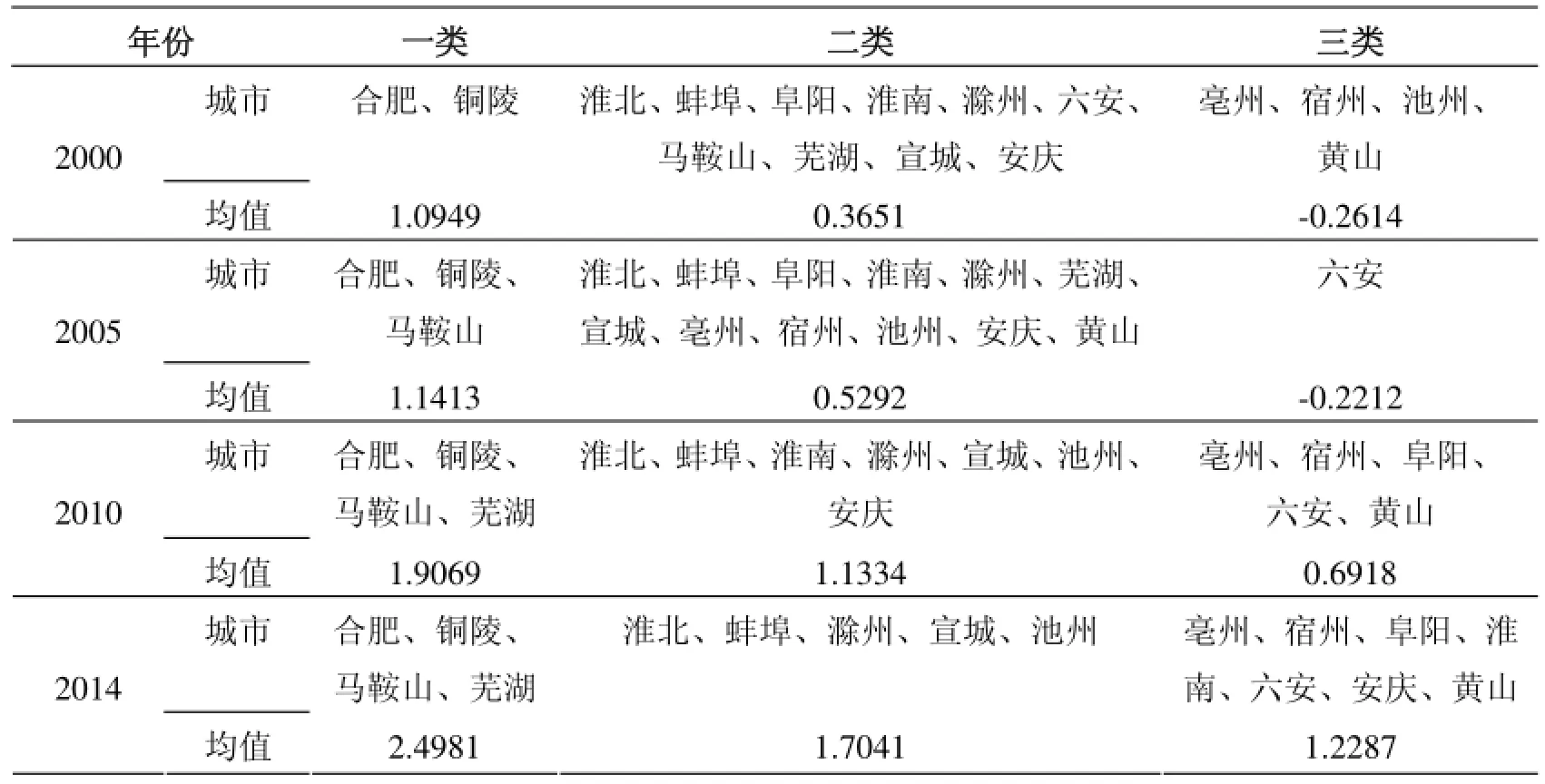

为进一步分析经济增长数量与质量之间的关系,本文借鉴了任保平和魏婕文章中计算经济增长质量与经济增长数量扩张不同步系数的方法[22],并在其基础上加以改进得出经济增长不同步系数(DI)的计算方法:

式中,DI代表经济增长不同步系数,QEGIi代表经济增长质量指数,GDPi代表经济增长的数量,n代表年份。DI=0代表经济质量与数量同步增长,DI>0代表经济质量增长速度大于数量增长,DI<0代表经济数量增长速度大于质量增长。根据上式,本文计算出2001-2014年安徽省经济增长数量与质量之间的不同步系数,其变化趋势如图1。

图1 :安徽省经济增长质量提升与经济数量扩张不同系数变化趋势图

从图中我们可以看出,2001-2014年间,经济增长不同步系数总体处于波动上升的趋势。2008年以前,不同步系数始终为负值,且上升幅度较为平缓。表明这一时期经济发展的方式主要为经济增长数量的扩张。2008以后经济增长不同步系数发生了较为剧烈的波动,至2012年趋于缓和,此后呈现出明显的上升趋势,这表明安徽省的经济发展方式正在逐步发生改变。从总体趋势来看,尤其是最近几年,安徽省经济增长数量扩张与质量提升之间的不同步趋势逐步扩大,并朝着质量提升的利好方向发展。

(二)空间层面

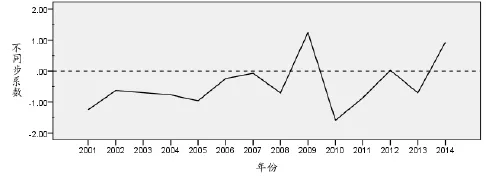

根据计算出来的各市经济增长质量指数,运用K-Means聚类分析方法,文章选取了4个代表年份对安徽省16个市的经济增长质量情况进行聚类分析。并根据聚类结果,进一步地对各类别的经济增长质量指数进行均值分析,得到代表年份各类别经济增长质量指数的均值,结果见表3。

表3 :代表年份各市经济增长质量情况聚类分析与均值分析结果

综合聚类分析和均值分析的结果可以看出,一类为经济增长质量最优的地区,二类为经济增长质量次优的地区,三类为经济增长质量较差的地区;一类地区和二、三类地区之间经济增长质量水平差异较大,二、三类地区之间的经济增长质量水平差异较小。同时随着时间的推移,一类地区与二类地区之间的经济增长质量差异并没有改善,而一类地区、二类地区与三类地区之间经济增长质量的差距逐渐拉大。对应各市在代表年份的类别分布,可以看出经济增长质量水平较高的地区分布在以合肥为中心的中部和皖南地区,包括合肥、铜陵、马鞍山、芜湖等地。皖北地区经济增长质量水平总体偏低,分属于二类和三类水平。中部和皖南地区总体经济增长质量水平高于皖北地区;但中部和皖南地区不同城市之间经济增长质量水平存在较大差异,分属于一、二、三类发展水平。这表明安徽省地区经济增长质量存在两极分化现象:总体上,中部和皖南地区与皖北地区经济增长质量两级分化现象严重;局部上,中部地区、皖南地区内部不同城市之间经济增长质量两级分化严重。并且随着时间的推移,这种总体以及局部的两极分化现象越来越明显。

四、影响因素研究

“十三五”规划提出,未来我国经济发展的方式要从要素驱动转向创新驱动,这意味着今后我国的经济发展将进入一个新的历史阶段。在这个新时期,我们将逐渐摒弃“高投入,高产出”的粗放型发展,转而发展起以技术创新作为主要驱动力的集约型经济发展方式。安徽省在过去三十多年的经济发展过程中,很大程度上依靠“高投入,高产出”的方式发展经济,结果导致目前经济增长只有表面的数量扩大,而经济增长质量低下。因此,从技术创新驱动角度研究如何发展安徽经济将成为未来提升安徽省经济增长质量的一个重要突破口。

(一)数据说明

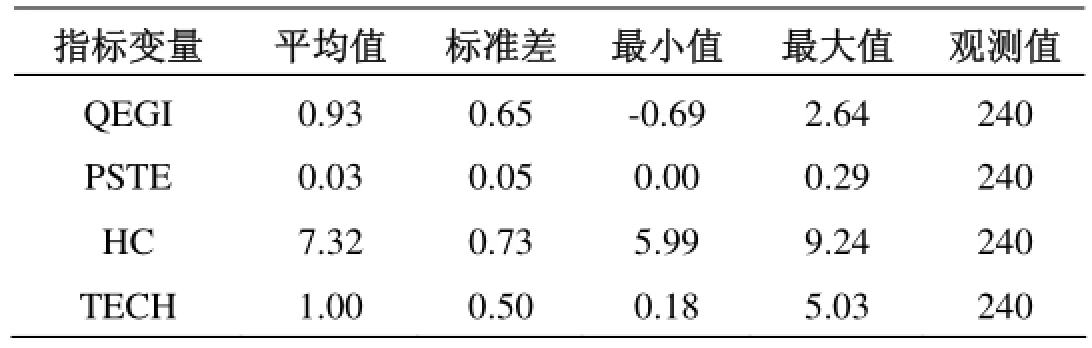

对于技术创新的衡量,参考索洛、卢卡斯和罗默的研究成果[23-25],选取技术进步和人力资本表征技术创新水平,并在此基础上增加科技投入这一指标。三种指标分别用科学技术支出占财政支出的比重(pste)、人均受教育年限(hc)、技术进步指数(tech)具体表示,经济增长质量水平用经济增长质量指数(qegi)表征,数据观测值引用前文的指标测算结果。面板数据的时间跨度为2000-2014年,截面范围包括安徽省16个地级市,共计240个观测值。各指标描述性统计情况见表4。

表4 :各指标描述性统计分布

(二)计量模型构建

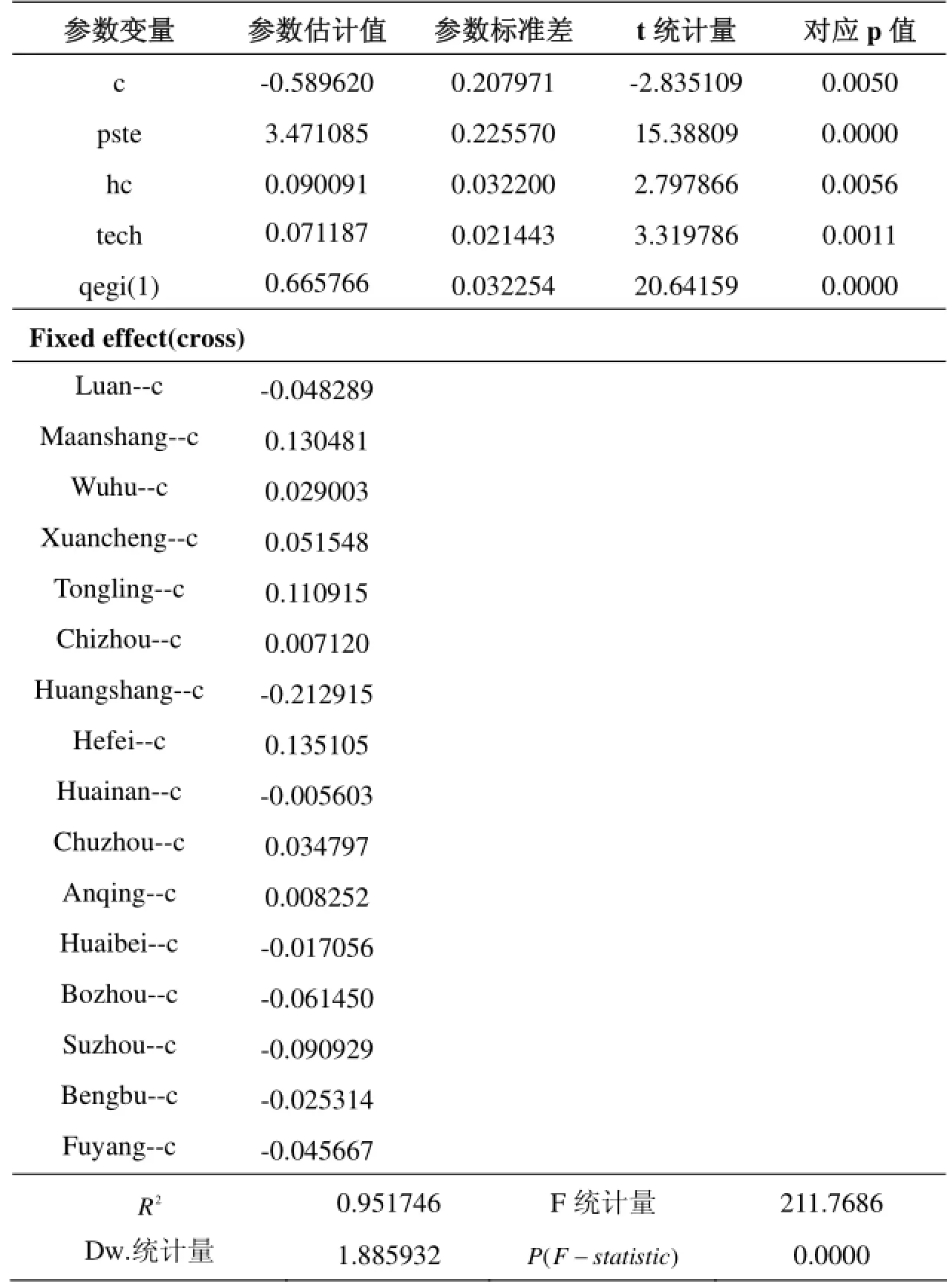

本文将所有数据导入eviews6.0中, 进行面板回归。在建模过程中,面板模型的选择是个关键问题,因此笔者分别对面板数据进行固定效应回归和随机效应回归,然后依次进行似然比检验和Hausman检验。似然比检验的原假设为截距项αi相等,备择假设为截距项αi不相等;该检验得出的结果中F值较大,对应p值远小于0.05,故拒绝原假设,应建立个体固定效应模型。Hausman检验的原假设为个体效应与回归变量无关,备择假设为个体效应与回归变量相关;该检验结果的Hausman值为32.434372,对应p值为0.0000,故拒绝原假设,应建立个体固定效应模型。综合以上检验结果,本文面板模型确定为个体固定效应模型。面板回归结果见表5。

根据面板回归结果可以看出,本文所选取的3个指标(即科技支出占财政支出的比重、人力资本、技术效率指数)对经济增长质量指数均有显著的影响。其中科技支出占财政支出的比重影响最大,人力资本和技术效率指数次之。当科技支出占财政支出的比重每增加1个单位,相应地经济增长质量水平将提升3.47个单位;这说明加大对科技创新投入可以有效提升经济增长质量水平,而且最初的统计数据显示,科技投入在安徽省财政支出中比例很小,所以政府应将更多的财政经费用于支持开展科研活动。人力资本,也即人均受教育年限,每增加1个单位,经济增长质量水平相应地提升0.09个单位;人力资本是创新发展的主体,一切创新技术和产品的发明均来自国民的创新思维,加大教育投入,提升国民整体素质和知识水平,是提升安徽省经济增长质量的先决条件。技术进步指数对经济增长质量的影响与人力资本相当,技术进步指数每提升1个单位,经济增长质量水平提升0.07个单位水平;技术进步在某种程度上衡量了一个地区创新能力的提升速度与发展潜力,安徽省技术创新对经济增长质量的影响程度仅为0.07,表明该地区总体技术创新能力不足,存在很大的提升空间,提高技术进步的速度是未来安徽省经济增长质量水平提升的新契机。除此之外,根据回归结果也可以看出,上期经济增长质量水平的高低对本期也有很大的影响;这提示我们,提升经济增长质量应该循环渐进,稳步推进,不可急功近利。不同个体截距项的估计值表明了各个地区之间经济增长质量的差异,从估计结果可以看出,皖南地区和中部地区的经济增长质量水平明显高于皖北地区,皖南和中部地区内部城市之间也存在经济增长质量的差异,这一结论与前文研究结果相吻合。

表5:面板回归结果

五、结论及建议

本文以安徽省为例,结合当前我国经济新常态的特点和“十三五”规划提出的经济发展要求,在参考前人研究的基础上,构建了新时期下包含经济结构、人民生活、生态环境、对外开放、科技创新等五个方面指标在内的经济增长质量评价体系。运用主成分确定权重的方法计算出安徽省 2000-2014年的经济增长质量指数,计算结果显示,2000年以来安徽省经济增长质量总体呈上升趋势。时空特征的研究结果表明,时间层面上,2001-2014年间,安徽省经济增长质量与数量均呈现上升趋势,但经济增长数量的扩张速度明显快于经济增长质量的提升速度,经济增长数量与经济增长质量呈现明显的不同步现象;同时,不同步系数的计算结果进一步表明近年来安徽省经济增长质量与数量的不同步趋势在逐渐扩大。但值得庆幸的是,其中经济增质量的增长速度正显著提升。空间层面上,安徽省整体经济增长质量两极分化现象严重,皖北地区经济增长质量水平明显低于中部和皖南地区,是安徽省经济增长的“塌陷”区;同时,中部和皖南地区内部城市之间经济增长质量差异也较为明显。并且,这种空间层面上的两级分化现象正随着时间的推移逐步扩大。技术创新对经济增长质量影响的实证结果表明,科技支出比重对经济增长的影响最大,人力资本和技术效率指数次之。加大科技支出投入能够有效提高安徽省经济增长质量水平,提高国民人均受教育年限是经济增长质量提升的先决条件,提高技术进步的速度是未来提升安徽省经济增长质量水平的新契机。

结合以上研究结果,本文提出以下政策建议:改变经济发展观念,完善、细化政府考核体系。摒弃“以GDP论英雄”的数量政绩考核理念,更加注重经济增长质量地提升,协调经济增长数量和质量之间的关系;将民生改善、生态环境质量、对外开放水平、科技创新水平等指标和实绩纳入政府考核体系当中,并加大生态环境质量、民生改善、科技创新水平等指标的权重。均衡地区经济发展。因地适宜,对经济增长质量落后的地区,制定专属政策支持,努力缩小地区差异。加大科技支出的投入力度,加快科学技术的进步速度,在全社会范围内积极组织开展各项技术研发与创新活动;重视基础教育,加大对基础教育的投资力度,夯实创新活动开展的人力资本基础。

[注 释]

① 《人民日报评论员:经济发展迈入新阶段》,人民日报,2014-08-07。

② 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,新华社北京,2016-03-17。

③ 能够反映方面指标主要内容的程度。

④ 2011年8月22日,安徽省正式宣布撤销地级巢湖市。

[1] 马建新,申世军.中国经济增长质量问题的初步研究[J].财经问题研究,2007(3):18-23.

[2] 卡马耶夫B D.经济增长的速度和质量[M].武汉:湖北人民出版社,1983:19-32.

[3] 刘亚建.我国经济增长效率分析[J].思想战线,2002(4):30-33.

[4] 托马斯.增长的质量[M].北京:中国财政经济出版社,2001:157-164.

[5] 刘树成.保8%经济增长 提高增长的质量和效益[N].中国证券报,2009-03-06(A5).

[6] 任保平.经济增长质量:理论阐释、基本命题与伦理原则[J].学术月刊,2012(2):63-70.

[7] 楚尔鸣,马永军.消费增长能否提升经济增长质量-基于全要素生产率的分析[J].当代经济研究,2014(4):53-59.

[8] 钞小静,任保平.中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析[J].经济研究,2011(4):26-40.

[9] 向书坚,郑瑞坤.增长质量、阶段特征与经济转型的关联度[J].宏观经济,2012(1):33-40.

[10] 李强,魏巍.提高经济增长质量会抑制中国经济增长吗[J].财贸研究,2016(1):28-35.

[11] 汤向俊,任保平.福利分配平等性与中国经济增长质量-基于新中国六十年数据的理论与实证分析[J].社会科学战线,2009(9):11-21.

[12] 魏婕,任保平.要素生产率和经济增长质量的理论与实证分析-基于 1952-2007年的数据[J].山西财经大学学报,2009(11):36-44.

[13] 毛其淋.二重经济开放与中国经济增长质量的演进[J].经济科学,2012(2):5-20.

[14] 张为杰,张景.地区产业转型对经济增长质量的贡献度研究-来自京津翼地区的经验[J].经济体制改革,2012(2):44-48. [15] 李娟伟,任保平.国际收支平衡、经济波动与中国经济增长质量[J].当代财经,2013(1):23-31.

[16] 李强,徐康宁.资源生产、资源消费与经济增长:理论与实证-来自跨国面板数据的证据[J].世界经济研究,2013(12):72-77.

[17] 钞小静,沈坤.城乡收入差距、劳动力质量与中国经济增长[J].经济研究,2014(6):30-43.

[18] 王竹君.中国技术创新对经济增长质量的影响分析[J].生产力研究,2014(6):1-6.

[19] 李强,魏巍.制度变迁对中国经济增长质量的非线性效应分析[J].经济与管理研究,2015(12):3-10.

[20] 赵英才,张纯洪,刘海英.转轨以来中国经济增长质量的综合评价研究[J].吉林大学社会科学学报,2006,46(3):27-35.

[21] 刘海英,张纯洪.中国经济增长质量提高和规模扩张的非一致性实证研究[J].经济科学,2006(2):13-22.

[22] 任保平,魏婕.中国经济增长中数量和质量的不一致性及其理论解释[J].社会科学研究,2012(3):6-10.

[23] ROBERT SOLOW.A Contribution to the Theory of Economic Growth[J].Quarterly Journal of Economics,1956(1):65-94.

[24] ROBERT LUCAS.On the Mechanics of Economic Development[J].Journal of Monetary Economics,1988(1):3-42.

[25] ROMER P M.Endogenous Technological Change[J].Journal of Political Economy,1989(5):71-102.

On Measure of Economic Growth Quality,Spatial-Temporal Characteristics and Influencing Factors Under the New Normal——Based on data from Anhui

YANG LI LI, LI QIANG

(School of economics, Anhui university of finance and economics, Bengbu Anhui ,233030)

This article constructs a comprehensive evaluation system of economic growth quality from five aspects including the economic structure, technology and innovation, the people's livelihood, resource and environment, and opening to the outside world. It analyzes the temporal and spatial characteristics of the economic growth quality and its influencing factors in Anhui province by using the principal component analysis method and municipal panel data which contains 16 cities in Anhui province among 2000-2014.The results showed that: (1)The quality and quantity of economic growth in Anhui province showed increasing trend during the sample period, and the growth rate of economic quantity is much faster than the quality, showing obvious non-synchronization; (2) The spatial distribution of the quality of economic growth features polarization: the level of economic growth quality of the southern and the central is obviously better than those of the northern, and the spatial distribution of the quality of economic growth in cities in the southern and the central also features polarization, and the polarization level gradually expanded as time goes on;(3)The empirical results of the economic growth quality influence factors in Anhui province showed that technological progress, science-technology and basic education investment are the key factors to promote the quality of economic growth in Anhui province.

Quality of economic growth; Temporal and spatial tcharacteristics; Technical innovation; Principal component analysis

F127.54

A

1008-472X(2016)04-0068-09

2016-04-16

全国统计科学研究重点项目(2015LZ31),安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKQ2014D42),安徽省教育厅人文社科重点项目(SK2015A224,SK2016A0013),安徽财经大学科研重点项目(ACKY1604ZDB),安徽财经大学科研基金项目(ACJJXYYB16015),安徽省社会科学创新发展研究课题(A2015005)

杨丽丽(1994-),女,安徽宿州人,安徽财经大学经济学院,研究方向:区域经济学; 李 强(1981-),男,江西抚州人,安徽财经大学经济学院经济学系副主任,副教授,研究方向:经济增长。

本文推荐专家:

丁盛红,男,南京农业大学副教授,研究方向:人力资本理论。

李刚,男,安徽财经大学经济学院副教授,研究方向:人力资本理论。