农业劳动力老龄化对农业生产效率的影响

2016-08-18聂正彦

聂正彦,燕 彬

(西北师范大学 经济学院,甘肃 兰州 730070)

农业劳动力老龄化对农业生产效率的影响

聂正彦,燕 彬

(西北师范大学 经济学院,甘肃 兰州 730070)

基于甘肃省73个村庄的调查数据,考察了农业劳动力老龄化对现代农业成长的影响问题。研究结果显示,农业劳动力老龄化限制了农业生产率水平提升,表现为其有碍于农户要素配置优化、拉低农业技术效率水平,使规模经济的实现受阻。其政策启示是,“一刀切”的农业支持政策成效式微,但探索适度规模经营、提高机械化水平、建立与完善农业雇工市场、提升农户人力资本水平,同时确保农户增收,将对刘易斯转折点后的农业发展具有积极意义。

要素配置;规模报酬;技术效率;老龄化农业

一、引言

我国农业发展已经越过了第一个刘易斯转折点,处于后刘易斯转折点的阶段上[1],现阶段我国农业生产已经面临着农业劳动力老龄化的问题。蔡昉指出,刘易斯转折点后的农业发展需要通过不断提高农业生产率水平来实现[2],在技术水平不变的情况下,实现农业生产率水平的提高可依赖于三条重要的途径:寻找规模经济及农户配置效率、技术效率的改善。规模经济提高生产率水平的机理在于,当生产规模扩大后,农户能够投入并利用更先进的农业机械等生产要素,生产分工趋向于合理化及专业化,平均生产成本也将得到节约;配置效率涉及农户在最低成本水平上生产给定产出量时对要素投入组合的选择,农户身为理性经济人,必然会选择最优的生产要素组合,以满足等产量曲线与等成本曲线相切的条件,以最小的成本获取最大化收益;技术效率是指向生产前沿的逼近,越接近生产前沿,则技术效率越高[3],农户通过选择适宜的技术可以实现产出水平最大化。

李文明等学者的研究表明,水稻生产呈现出规模报酬不变的特征[4],许庆等学者在考虑土地细碎化的影响下,发现我国粮食生产整体上也表现出规模报酬不变的特性,但并未考虑到老龄化农业对规模经济的影响[5]。由于教育的进展,劳动力的受教育程度随年龄呈负相关变化[6],农业劳动力老龄化将使农业人力资本浅化,影响农业新产品及新技术的推广及使用[7],导致农户技术效率水平趋低;与此同时,在传统农业精华与现代农业要素的适度结合、精耕细作及经济理性方面,老龄化农业也表现出顽强的生命力,对农户技术效率损失的影响并不完全悲观[8]。在老龄化农业与技术效率的研究上,持支持态度的研究显示,老龄农业劳动力较之于青壮年农业劳动力在技术效率上更有优势,老龄化提高了农业生产的技术效率[9],而杨志海等学者运用DEA-Tobit模型进行实证分析后发现,劳动力老龄化对农户的纯技术效率具有显著的正影响,对其综合技术效率、规模效率则具有显著的负影响[10]。

目前针对老龄化农业是否引致技术无效尚无定论,对于老龄化农业与生产率提升间的研究也只停留在探讨技术效率层面上,忽视了要素配置及规模经济对生产率的影响。基于前期学者的大量研究,在所有农户组作为老龄农户组的对照组的基础上,笔者从规模经济、要素配置与技术效率三个不同侧面出发,以西部传统农区较为典型的甘肃省作为样本区域,探讨刘易斯转折点后农业劳动力老龄化对现代农业成长的影响,并进一步对影响农户生产技术效率的原因进行了探究。对于老龄农户的划分,以家庭中主要从事农业生产的劳动力的年龄为分类变量,若主要从事农业生产的劳动力的年龄在 50岁及以上,则为老龄农户。

二、计量模型与数据来源

(一)模型设定及指标选择。

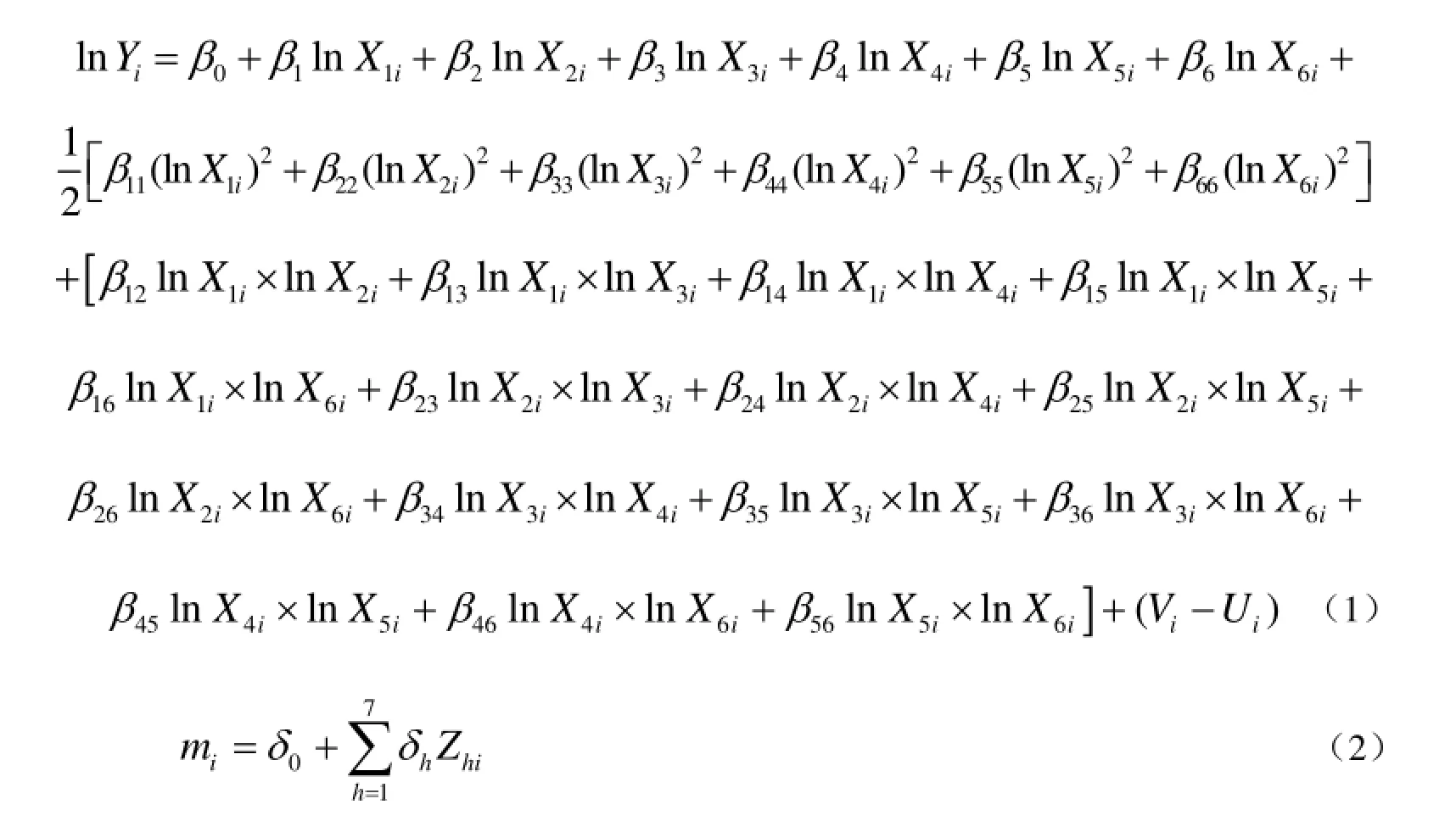

文章考察老龄农户要素配置方式、技术效率与所有农户之间的差异及生产的规模报酬情况,以此厘清农业劳动力老龄化与农业生产效率提升间的作用机理,并在此基础上分析影响农户生产技术效率的核心因素,选用学者Battese和Coelli提出的随机前沿模型进行一步极大似然估计。为使模型能够对生产技术进行较好的近似,具有较大的包容性及灵活性,更好的反映投入要素的交互影响,选取超越对数生产函数,两边取对数后将模型设定如下:

令t等于1,随机前沿模型及效率损失模型的具体形式如下:

其中,i代表农户,Yi和Xi分别是第i个农户的实际产出与投入。变量的选取是在现有文献基础上,结合笔者农村调查的切身感受整理而来,农业产出变量用农作物总产值(Yi)来衡量,农业投入变量(Xi)用劳动(X1)、耕地(X2)、机械(X3)、化肥(X4)、农药(X5)及种子(X5)这六要素来表征。劳动用家庭实际进行农业生产的劳动力人数来表示,将完全务农及兼业的农业劳动力分别按1个劳动力和0.5个劳动力计;耕地用实际耕种的土地数量来衡量;机械、化肥、农药、种子这四种投入要素分别用其现金支出来表示。β为待估参数;Vit是随机误差,假定,且独立于Uit;Uit是非负随机变量,假定其可以代表技术无效率,且服从独立的截断正态分布是技术无效率项。Zhi是影响农户技术效率的因素,δ是待估参数,若为正则表明该因素可以提高技术效率,为负则将降低技术效率。

影响农业生产效率的因素主要有:一是农户人力资本特征,用年龄(Z1i)、年龄平方(Z2i)、受教育年限(Z3i)度量,将小学以下、小学、初中、高中、大专及以上的受教育年限分别设为0年、6年、9年、12年、16年;二是农户物质资本特征,用拥有农机具拥有情况(Z4i)来度量;三是农户农业经营特征,用土地流转情况(Z5i)、耕种面积(Z6i)这两个变量来度量;四是农户技术水平特征,用家庭新产品、技术采用情况(Z7i)来衡量。

单个农户的技术效率是指实际产出的期望值与生产前沿上的期望值之比,依据(1)式可以估计出随机前沿生产函数的生产前沿,生产前沿的技术效率测度方法如下:

EFFi的取值在0-1之间,该值越接近1则表示技术效率损失越少。

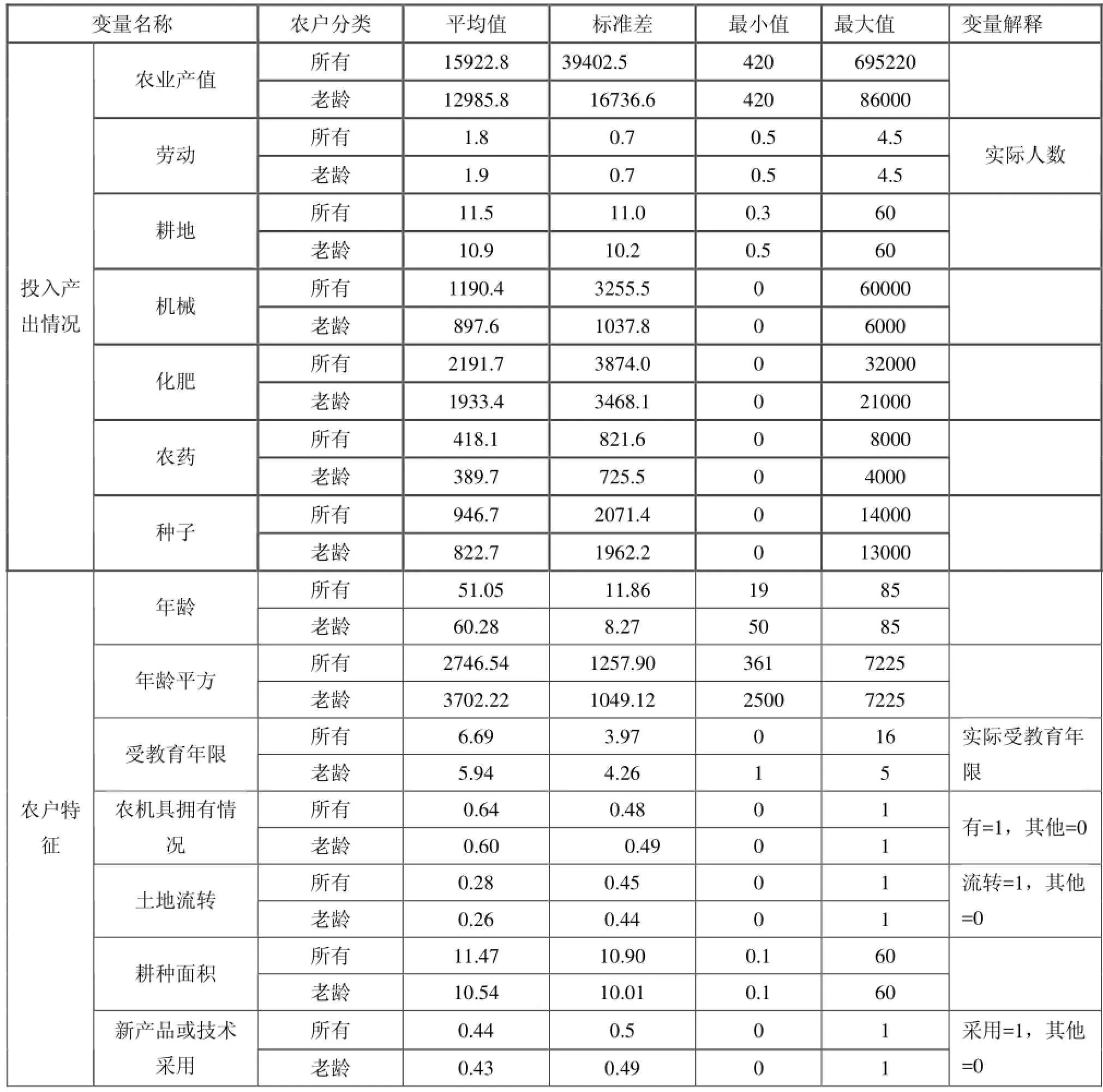

(二)数据来源及描述性分析。

本数据为2015年暑假期间在甘肃省调查所得。为确保调查具有良好的代表性,此次调查选取了武威、平凉、庆阳、陇南这四个地区所下属的民勤县、庄浪县、灵台县、宁县、镇原县、两当县的 18个乡镇的73个村进行了随机抽样调查。调查以户为单位,由访员读题并且记录,每个农户家庭仅完成一份问卷。本次调查随机抽取了420个农户家庭,完成有效问卷410份,问卷有效性达到97.6%,具有良好的代表性,进行农业生产的农户共有385户,其中老龄农户为192户。表1是待估模型各变量的描述性统计。

调查显示,老龄农户的平均年龄为60.3岁,所有农户是51.1岁,老龄化农业特征明显。从投入产出角度来看,老龄农户、所有农户的平均实际产出分别是12985.8、15922.8元,老龄农户的产出水平要低于所有农户,标准差项则表明老龄农户的产出水平更加稳定;老龄农户投入劳动人数高于所有农户,调查同时发现,老龄农户平均用工天数为199.5而所有农户为203.3,说明老龄农户在农业生产中表现出一定程度的有效劳动投入不足。可见,对老龄农户而言,家庭存在剩余农业劳动力,劳动力的边际产出接近于零,多出的劳动力并没有实现农业产出的相应提升。在其他要素投入上,老龄农户则都少于所有农户。从人力资本特征来看,老龄农户的平均受教育年限为5.94而所有农户是6.69,老龄农户的平均人力资本存量水平整体上较农户的平均水平低。其他个体及家庭特征表明,老龄农户农机具拥有量、土地流转机率、耕种面积、采用新产品及新技术的机率均低于所有农户的平均水平,且大都更加稳定。

三、实证结果

采用Frontier4.1软件,对以上模型进行极大似然估计的结果见表2。估计参数代表了无效率影响因素对个体效率差异的解释程度,当γ值显著异于0时,说明存在技术无效率项,使用SFA方法的分析是合适的。模型1和模型2的γ值分别是0.7717、0.9434,并且在1%的水平上显著,说明两类农户的生产存在技术无效率,模型具有良好的适用性。模型(1)针对老龄农户进行建模,模型(2)选取所有农户建立模型,作为考察农业劳动力老龄化的对照组。

表1 :随机前沿生产函数模型变量的统计指标

(一) 老龄化农业正在改变农户的要素配置方式。

由于超越对数生产函数(Translog Function)中交叉项的影响,模型估计出的系数并非各要素的实际产出弹性。利用表2中的系数估计值及表1中各变量对数平均值,计算得各要素的产出弹性见表3。

表3 :农户投入要素的产出弹性

万广华等学者选取农户调查数据的研究结果表明,土地的产出弹性最大,仍然作为农业生产中最为主要的生产资料[11]。两类农户土地的产出弹性远高于其他投入要素的产出弹性,一定程度上证实了上述学者的研究。所有农户及老龄农户劳动的产出弹性分别为0.027、0.008,接近于0,表明调查区域的农业生产近似表现出了劳动力无限供给的特征。

表2模型估计结果的交叉项表明,对老龄农户而言,劳动与土地间存在互补关系但不显著,其与机械及化肥分别具有显著的替代关系及互补关系,表明老龄农户为克服有效劳动投入不足对农业产出的影响,会选择以提高机械投入的方式来解决,劳动力短缺将导致农业生产节约劳动的倾向,化肥投入随之减少。土地与农药间的替代关系表明农药的使用可以节约土地投入;从所有农户的各交叉项来看,劳动与土地、种子间具有显著的替代关系,与化肥则具有显著的互补关系,这表明土地投入增多及良种的使用都可节约劳动投入,农业生产中并未出现劳动投入不足的情况,家庭剩余劳动力还可继续从农业部门流出而不影响农业生产。土地与农药间存在显著的替代关系,说明使用农药可节约土地投入。可见,老龄化农业在要素配置方面与农户的平均水平存在差异,对农户要素配置效率的提升产生了重要影响。

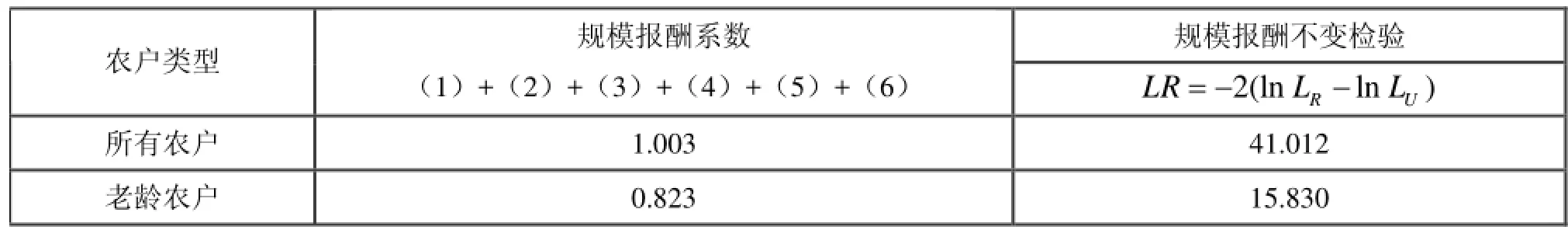

(二)老龄化农业一定程度上阻碍了规模经济的实现。

表4 :农户规模报酬情况

计算得两类户的规模报酬系数分别为 1.003、0.823,这说明所有农户在农业生产技术上表现出了规模报酬递增的特征而老龄农户的技术则体现出规模报酬递减特性。对老龄农户而言,农业生产并没有出现规模经济的特征,扩大产出规模反而使产出效率降低;对所有农户(尤其是非老龄农户)而言,存在规模经济,同比例的规模扩张将引致农业产出更高比例增长,扩大农业经营规模对于实现农业增产具有重要意义。

(三)老龄化农业促使农业生产技术效率趋低。

老龄农户的平均技术效率为0.789,而所有农户的该值是0.816,老龄农户的平均技术效率比农户的平均水平低2.7个百分点,表明在样本调查区域农业劳动力老龄化将拉低农业生产的平均技术效率水平,这在一定程度上支持了杨志海等和徐娜等的研究结果[12],但没有印证郭晓鸣等的研究结论,即老龄农业劳动力呈现出了一定的技术优势,且比青壮年劳动力拥有更高的技术效率。调查显示,调查区域的老龄农户知识水平较低且思想较为保守,不易接受新鲜事物,对现代化的耕作技术的掌握较为薄弱,耕种方式也较为传统,且健康状况较不稳定,故老龄农户的平均技术效率水平要低于农户的平均水平。

(四)人力资本等特征对农户技术效率提升存在不同程度影响。

在控制了其他影响农户技术效率水平的因素后,老龄农户的年龄系数显著为正,其平方项显著为负;所有农户年龄系数项显著为负,其平方项不显著。这说明随着年龄的上升,所有农户的技术效率水平先提高后下降,表现出倒U型曲线特征,老龄农户的技术效率水平则保持下降,这与郭晓鸣等的研究结论相反,原因可能是:对于所有农户,可将其一生划分为三个阶段,青壮年、中年及老年。倒U型曲线特征表明,青壮年农户随着年龄的上升,对新知识及新技术的获取逐渐加强、农户务农经验不断积累,在中年接近峰值,技术效率损失也不断下降至最小;当年龄进一步上升并到达老年阶段,农户囿于之前积累的大量务农经验,且出于对风险的厌恶,在应用先进生产技术的保守态度日益浓厚,加之身体机能的限制,技术效率损失整体开始下降。

随着受教育水平的提高,老龄农户技的术效率水平会有所下降,所有农户则会上升。受教育程度对农户技术效率的影响因年龄而异,得出这一结论可能是由于文化程度较高的老龄农户拥有退休金等其他收入,具有更为可靠的养老保障,从事农业劳作仅作为一项休闲活动,故其并不重视技术效率与管理效率的高低,而大多数受教育程度较高的农户都存在兼业行为,其从事农业生产主要是为了家庭增收,良好的教育背景为其学习先进的生产及管理技术以提高农业生产中的技术水平及管理水平提供了支撑。

农机具拥有情况对老龄农户的影响不显著,而对所有农户则产生显著的正影响,随着农机具的增加,所有农户将对原有技术路径产生依赖,加之农业生产激励不足,其对新产品及新知识的获取缺乏动力,故农机具拥有情况使所有农户技术效率损失增加。随着土地流转的实现,老龄农户其技术效率会显著提升,其对所有农户的影响则并不显著,老龄农户的经营规模还需进一步调整。而耕种面积的扩张会降低老龄农户及所有农户的技术效率水平,这并没有印证郭晓鸣等的研究结论,可能是由于经营规模的扩张需要劳动及资本成比例的投入,老龄农户因身体机能的限制而所有农户出于农业收入激励不足的影响,在增加劳动等要素投入上都显乏力,故经营规模的扩大会导致技术效率损失增加,但这并不意味着农业生产还未出现规模经济效应。新产品及新技术的采用对老龄农户和所有农户技术效率水平的影响显著且为负,说明新产品及新技术的使用会显著提高农户的技术效率水平。

四、主要结论及启示

通过对相应变量的统计分析和分别针对老龄农户、所有农户所设立模型的估计,本文从要素配置、规模经济及技术效率三方面剖析了农户生产水平提升的成因,主要从人力资本角度对影响两类农户生产技术效率水平改进的因素进行了分析,得到的主要结论及政策启示有:

第一,农业劳动力老龄化对要素配置及其流动重组已经开始产生影响,通过要素配置机制的传导降低了农业产出水平。现阶段农户家庭存在剩余劳动力,劳动力的进一步转出将不会影响农业产出,老龄农户的农业生产则面临着劳动投入过度而有效劳动投入不足的尴尬局面,此种情况下老龄农户会以提高机械投入的方式应对。考虑到要素边际收益递减,在提高农业机械化水平、建立与完善农业雇工市场及推广良种使用的同时,对农户提供有效的农业技术培训,提升农户的人力资本水平,通过人力资本深化来实现有效劳动投入的增加,提高要素配置效率从而提升农业生产水平,保障农业转型发展的实现。

第二,当下老龄农户表现出规模报酬递减的生产特征,所有农户则表现为规模报酬递增的生产特性。随着经营规模的扩大,所有农户将享受规模经济的好处,而老龄农户则相反,这表明“一刀切”的政策框架并不适宜,适度规模经营才能保证农业产出水平的稳步提升,为实现农业产业化铺平道路。

第三,农业劳动力老龄化将拉低农业生产平均技术效率水平 2.7个百分点,随着年龄的上升,农户年龄与技术效率提升间表现出倒U型特征,在经济逐渐进入刘易斯转折点后,老龄化农业一定程度上限制了农业技术效率提升,不利于传统农业向现代农业的蝶化。加大对农户的补贴力度,提高农业生产的激励,鼓励与引导农户在生产过程中采用适宜的新产品及新技术,完善土地流转市场等举措将对实现农户技术效率水平提升、提高农业生产效率具有重要意义。

[1] 蔡昉,王美艳.农村劳动力剩余及其相关事实的重新考察-一个反设事实法的应用[J].中国农村经济,2007(10):4-12.

[2] 蔡昉.刘易斯转折点后的农业发展政策选择[J].中国农村经济,2008(8):4-15.

[3] 方鸿.中国农业生产技术效率研究:基于省级层面的测度、发现与解释[J].农业技术经济,2010(1):34-41.

[4] 李文明,罗丹,陈洁,等.农业适度规模经营:规模效益、产出水平与生产成本-基于 1552个水稻种植户的调查数据[J].中国农村经济,2015(3):4-17.

[5] 许庆,尹荣梁,章辉.规模经济、规模报酬与农业适度规模经营-基于我国粮食生产的实证研究[J].经济研究,2011(3):59-71.

[6] 郭剑雄,李志俊.劳动力选择性转移条件下的农业发展机制[J].经济研究,2009(5):31-65.

[7] 何小勤.农业劳动力老龄化研究-基于浙江省农村的调查[J].人口与经济,2013(2):69-77.

[8] 郭晓鸣,左喆瑜.基于老龄化视角的传统农区农户生产技术选择与技术效率分析-来自四川省富顺、安岳、中江3县的农户微观数据[J].农业技术经济,2015(1):42-53.

[9] 彭代彦,吴翔.中国农业技术效率与全要素生产率研究-基于农村劳动力结构变化的视角[J].经济学家,2013(9):68-76.

[10] 杨志海,麦尔旦·吐尔孙,王雅鹏.农村劳动力老龄化对农业技术效率的影响-基于 CHARLS2011的实证分析[J].软科学,2014(10):130-134.

[11] 万广华,程恩江.规模经济、土地细碎化与我国的粮食生产[J].中国农村观察,1996(3):31-36.

[12] 徐娜,张莉琴.劳动力老龄化对我国生产效率的影响[J].中国农业大学学报,2014(4):227-233.

本文推荐专家:

张建君,甘肃省委党校经济学部,教授,研究方向:农业与农村发展。

王秋红,西北师范大学经济学院,教授,研究方向:产业经济、国际贸易。

Effect of Aging Agricultural Labor Force on Agricultural Productivity

NIE ZHENGYAN, YAN BIN

(School of Economics, Northwest Normal University, Lanzhou, 730070, China)

Based on the survey data of 73 counties in Gansu Province, this paper researches on the effect of aging agricultural labor force on the growth of modern agriculture. The results show that aging agricultural labor force limits the increase of agricultural productivity. To be specific, it hinders optimizing factors allocation, pushes agricultural technical efficiency down, and restricts the realization of scale economies. It suggests that the effect of agricultural supportive polices of “one size fits all” is fading away. However, exploring moderate scale management, raising the level of mechanization, establishing and improving agricultural workers market, promoting the level of human capital of peasant, and guaranting raising peasant income will play a positive effect on agricultural development after passing the Lewisian turning point.

Factors allocation; Returns to scale; Technical efficiency; Aging agriculture

F323.6

A

1008-472X(2016)02-0060-08

2016-04-30

教育部人文社会科学青年基金项目(项目批准号:13YJC790111);西北师范大学“知识与科技创新工程”项目(SKQNGG12018)

聂正彦(1975-),男,甘肃民勤人,西北师范大学经济学院副教授,研究方向:宏观经济; 燕 彬(1991-),女,甘肃两当人,西北师范大经济学院区域经济学硕士研究生,研究方向:区域经济与农业经济。