德国汉堡城市转型的产业—空间—制度协同演化研究

2016-08-16林兰

林兰

摘 要:世界上著名的港口城市大多都经历过因港而兴又因港而衰,但再次因港而兴的城市并不多,汉堡则是港口城市成功转型的典范。本文构建了德国汉堡城市转型的产业-空间-制度协同演化分析框架,研究揭示:汉堡城市转型紧紧围绕着港口功能和港口区域展开;城市产业转型过程中需要空间载体支撑和政策与协调机制保障;继承性地升级传统优势产业、实行可持续的空间开发计划、注重政策的系统性与协调性是城市转型成功的重要途径。在此基础上,本文得出了服务于我国大城市转型发展的经验和启示。

关键词:城市转型;产业升级;空间重构;政策;汉堡

中图分类号:K928 文献标识码:A

0 引言

伴随着产业演进和城市化进程的加快,产业衰退、资源环境恶化、交通拥挤、社会矛盾突出等“城市病”倒逼城市被动转型,实现城市发展道路与模式的变革。工业革命以来,西方发达国家工业化和城市化进程较为迅速,也较早经历了城市转型[1]。有关城市转型的研究多集中在综合型大都市和资源型城市方面,对功能更为单一的港口城市则研究较少。

目前全球36个最大城市中有31个是海港城市[2],但其中很多是有着巨大经济体量和综合性城市功能的巨型城市(如伦敦、纽约、东京等)。港口功能突出的海港城市尽管功能较为单一,但仍然比工业型或资源型城市/区域(如德国鲁尔地区)具备更有利的转型发展条件:发达的港口交通和物流体系可以便捷地发展新兴临港产业[3];港区改造相对工业棕地改造容易,有利于空间功能转型和拓展;港区的集聚、辐射、带动功能便于制定高起点的转型战略和规划,上述有利条件推动港口城市更快地实现产业链延伸、产业结构调整和经济发展模式转变。

产业演进是城市转型的驱动因素[4],表现为传统工业加速发展,制造业主导向服务业主导演进,传统服务业为主向现代服务业为主演进、资本驱动向创新驱动演进;伴随产业转型,城市空间重构与结构优化是城市成功转型的重要标志之一;除了产业转型、空间转型外,政府的战略规划和制度创新也发挥了根本性的引领和推动作用;许多城市在转型初期都曾制定过契合实际的转型规划,以及相应的宏观政策和制度保障[5]。本文通过构建汉堡“产业-空间-制度”协同演进的分析框架,介绍汉堡城市转型过程中的产业、空间和制度响应,以期为中国城市转型建设提供有益的经验借鉴。

1 汉堡城市转型背景

汉堡位于德国北部易北河下游低地,离北海入口处约100公里,被称为德国的北大门。作为德国重要的进出口口岸和经贸中心,汉堡长期以来发展的是传统工业以及与进出口相关的服务业。20世纪70年代以来,受全球经济结构调整的影响,整个城市与附近区域陷入萎缩与萧条,经济陷入危机,人口大幅衰减并开始大量外流。随着货物转运集装箱化,港口经济的技术服务与管理模式都发生了较大的改变,1991年~2001年,临港产业的流失率达到40%,港口依赖型就业人数由14.3万降至11.2万,下降了20.1%[6](表1)。同时,荒废用地及未达到最优化使用地区也在港口区域产生。

表现在空间上,是城市空间环境品质的下降,以及传统工业区和港口区土地与设施的荒废闲置。此外,大量的失业人口还形成了一系列社会问题,城市内部贫富不均现象加剧。汉堡在城市发展衰退的同时也产生了人口在城市中心与郊区之间不对等迁移,结果更加剧了自然、社会环境的不平衡。在土地治理方面,当传统工业流失出走后,原本的土地使用管制反而成为城市空间功能拓展的限制,无疑给城市复兴雪上加霜。

2 汉堡城市转型的行动与内容

2.1 产业转型

2.1.1保留、升级港口优势产业

汉堡在历史上就是一个港口城市,因此在城市转型中最大限度地保留了港口产业。由于德国是发达的工业化国家,作为德国重要海上门户的汉堡也在港口保留了部分工业制造。值得一提的是,汉堡并没有随着城市功能转型而完全“去重工业化”。图1显示了汉堡港的工业用地分布情况,德国的制造优势在港区得到了充分体现。尽管保留了港口工业,汉堡港的产业结构仍然发生了翻天覆地的变化,与港口相关的服务业的优势地位在转型后得以确立。2011年,在港口服务业就业人口中,商业、管理、技术和服务方面的从业者分别占总就业人数的60%、20%、12%、8%[7]。

航运业是德国港口产业的重要组成部分,在城市转型中一直是汉堡重要的支柱产业。从20世纪70年代以来,通过举办航运相关博览会、提供柔性化的航运服务、培养相关航运服务人才等方式,汉堡实现了从码头服务、集装箱堆场、仓储服务等下游产业到航运融资、海事保险、航运专业机构等上游产业的迈进。尽管曾经因港而衰,汉堡仍然是当今世界三大船舶融资业务中心之一(另两个是伦敦和纽约),其中汉堡以私募股权方式筹集船舶资金在全球航运金融领域独树一帜。汉堡本身虽没有国际航交所,但由于靠近伦敦且政策透明,每两年都会举行一届德国汉堡国际造船、机械和海上技术贸易博览会,展会不仅包括造船工业技术和港口技术,还包括大量的海事服务展览,主要展示的是如何根据用户需要及时、有效地处理多货种、多功能、范围广和不同周期的综合航运服务。这种柔性化的航运服务极大地满足了客户的个性化需求,增强了汉堡航运服务业的国际竞争力。2014年,汉堡共有1700多家专业航运服务公司,超过6000家与航运业相关的企业和24万员工,服务范围遍及整个德国和欧洲其他地区,提供各种仓储、配送、进出口集装箱装拆箱和门到门服务。

2.1.2培育战略新兴产业

新兴产业承担新的社会生产分工职能,不仅代表着市场对经济系统整体产出的新要求和产业结构转换的新方向,同时也代表着新的科学技术产业化水平。在城市转型的过程中,汉堡市政府及时选择和培育新的经济增长点,通过新兴产业培育推动产业结构升级和城市跨越式发展。至2011年,汉堡的经济结构已从战后以造船、航运等劳动密集型为主转变成以高科技、信息产业和现代服务业为主,航空航天、电子、精密机械、光学和化学等新兴产业后来居上,发挥着日益重要的作用。

新兴产业的发展基于对本地资源和技术优势的利用,并通过升级现有基础设施来提高终端的生产力,从而形成示范效应。例如,同样是发展风能产业,汉堡在常规招商引资的基础上开展了“特色一站式服务”,除充分利用原有的风电技术研发、风电产品制造和出口优势外,甚至还战略性地延伸到技术和产品的展览方面。自1989年以来,在距汉堡约150公里的胡苏姆举办国际风能展,已成为该领域当今规模最大的行业风向标。世界知名的风能开发商纷纷聚集汉堡,或设立研发中心或建立欧洲总部,著名企业包括德国西门子、印度风电巨头苏司兰、丹麦风机制造领头羊维斯塔斯、美国能源巨头皮博迪等。在全球最知名的15家风能企业中,有超过一半的企业聚集在汉堡。

2.1.3推动产业集群化发展

打造由企业、高校和科研机构、政府相关部门组成的协同合作网络对于知识创新和产业转型升级至关重要。汉堡通过引导和实施积极的集群政策,为经济界、科技界和其他社会组织之间的密切合作创造了优良的框架条件。汉堡于1997年启动了首批集群倡议计划,五年后进一步将集群政策提升为政府工作的主导理念,纳入汉堡州创新科技战略。作为发起者、组织者和主管者,汉堡州政府各主管部门对相关集群定期评估,不断改善相关领域的基础设施建设,并为企业创造条件,保障其产品和服务立足欧洲和世界市场。所有集群中都设有面向职业实践的专业人才培训计划,以期充分挖掘和保障专业人才的创新潜力。

汉堡在8个未来增长型经济产业中引导、建立了相应的集群政策。最早的是1997年建立的传媒集群。除了传媒集群外,汉堡还于2001年建立了航空集群,2004年建立了北部生命科学集群,2006年建立了物流集群,2009年以后建立了可再生能源集群、卫生产业集群,以及北德海洋集群等。集群之间并非孤立,而是相互联系的。例如,北部生命科学集群和卫生产业集群通过一个专门的公司建立起协同运作。以卫生产业集群为例,汉堡卫生产业在2010年到2014年间增加了近17%的企业,2014年从业人口16.2万人,占就业总人口13.7%;生产总值82亿欧元,占地区生产总值的9.4%,成为汉堡极具实力的增长型行业[8]。此外,汉堡政府还对8大集群定期评估,不断完善基础设施建设,并提供跨集群的培训计划。

2.2 空间转型

2.2.1再度“因港而兴”的港区空间改造

汉堡制定了“因港而兴”的空间转型计划,主要通过港口新城(Hafencity)的建设来推动实现。易北河是汉堡发展的基本命脉,汉堡比其他德国城市更能体现出城市建设与水、船运和港口之间的密切联系。历史上港口为汉堡带来了商机与活力,但是随着海洋货运的剧烈结构变化以及与此联系的港口经济引发了港口企业的彻底重组,并解放了20世纪60年代以来港口和城市间的关系。与老城区融合并提升城市活力成了汉堡建设港口新城的规划目标,旨在通过荒废港区的改造挖掘城市潜力、增加就业机会、改善居住环境和提升城市综合竞争力。

面积达155公顷的港口新城是汉堡最重要的城市改造计划,也是欧洲同类最重要的项目之一。不同于许多城市的内城区,港口新城将产业区与生活区融合在一起。在汉堡市政府推动下,港口新城从规划开始,就极力避免新城变成功能单一的产业园区,而是着力打造一座宜居宜业的都市新区。港口新城在积极推动航运业、软件、通信、传媒、物流等现代制造业和生产性服务业集聚的同时,也建设音乐厅、五星级酒店、航海博物馆、学校、幼儿园等综合服务设施,将生产、居住、休闲、旅游、商务和服务等多种城市功能结合在一起。对于一个拥有180万市中心居住人口,420万总居住人口的国际大都市来说,港口城建造无疑给汉堡带来了新的活力,并使之在欧洲大都市中拥有了更大的竞争力。

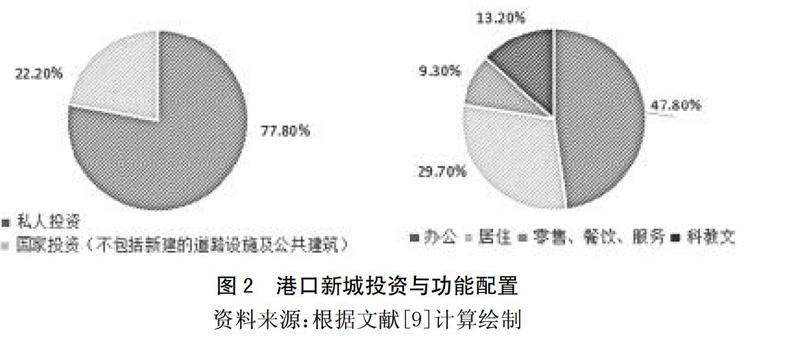

2.2.2重视空间改造的可持续性

在城市转型过程中,汉堡特别重视空间改造的可持续性。主要体现在两个方面:一是通过增加私人投资并建立良好的收益机制来保障空间改造的持续性投入;二是对港区棕地的改造注重对原有港口产业的能级提升,并进行基于产业比较优势的拓展性延伸。港区空间改造在最大程度上保留了汉堡港发达的物流系统,拓展了港口与世界其他良港的连接性;此外,还扩建了高效的铁路与地铁运输系统,加强了与欧洲大陆的消费市场的联系。新的空间形态很好地服务于现代航运、现代物流等新兴优势产业(图2)。2013年1月1日,汉堡港正式结束了为期125年的自由港身份,但并未在很大程度上影响到其航运业,港口贸易仍然做得有声有色。

2.3 制度与协调机制

2.3.1以规划引领城市转型

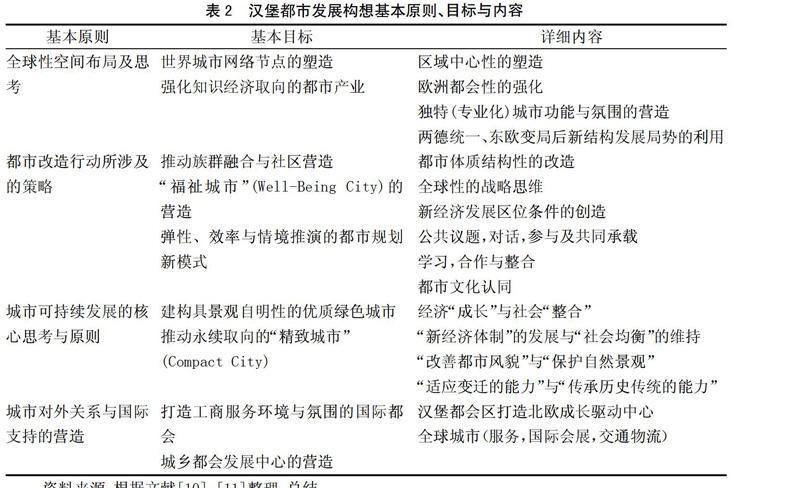

科学规划是城市转型的先导。1985年汉堡开始在城市发展转型方面开展了一系列的行动,明确全球化趋势下城市发展目标与方向。在推进汉堡城市转型发展时,将都市设计、景观纲要设计与土地利用规划进行整合,构建了汉堡在21世纪都市风貌发展与都市空间品质发展的指导纲领和都市管制架构。同时,通过对国内外形势、产业发展态势的分析,准确地对汉堡城市发展进行了定位,为汉堡城市转型指明了方向。以1996年汉堡议会所通过,由都市发展局推动执行的“汉堡都市发展构想”来看,汉堡在全球化下城市发展转型有下列基本的原则与内容[10](表2)。

2.3.2相关政策引导城市转型

城市转型是一项牵一发而动全身的系统工程,需要政府充分发挥引导作用,制定超前又可行的战略措施。汉堡城市转型过程中,政府调控作用凸显,突出表现在政策的系统性与协调性方面,加速了城市转型的节奏。以港口新城的规划为例,政策制定的目的是促使汉堡再次“因港而兴”,因此政策的着力点是改善港区的基础设施、对港区环境进行整治、对现有港区建筑物进行节能改造等,而非重新规划和重建。改造和改建的复兴方式比重建的时间短,投入资金少,可以较快地使衰败区域恢复原有功能、重新焕发活力,并防止其进一步衰败。

除了把握住大的政策方向,在汉堡的城市转型中,随着第三产业的比重不断增加,相关政策也相应集中在商业、服务、公共环境、居住、融资等方面。例如,为支持汉堡会展业的发展和繁荣,当地州政府立法明确从宾馆饭店业上缴税收中按照一定比例提取并补贴给从事会展设施建设和会展服务的企业。汉堡经济促进局拥有接近5万亿欧元的工商贷款、贷款担保和风险资本等各种投资组合,其职能之一的商业融资职能,即是向小企业提供从事经营的各种资金,从小额贷款直至数额巨大的风险投资资金。

2.3.3科技人才培养支撑城市转型

汉堡是具有国际化城市特征的港口城市之一,一直被誉为“德国通往世界的大门”,不仅经济高度发达,同时也是培养现代化科技人才的中心。20世纪60年代以来,由于科技的发展和广泛应用,汉堡的经济结构发生了深刻变化,传统工业如造船等比重下降,工业产品集中向高精尖发展,产生了五大带头工业:航空、电子、精密机械与光学仪器制造、机械制造业和化学工业,这种产业结构转变的结果之一是对科技人才提出了现代化的要求和人才市场对科技人才的大量需求。

汉堡通过科技人才的培养有力支撑了城市发展的转型。针对现代社会发展对科技人才培养提出的新要求,汉堡一改崇尚精英的传统教育,加强了很多与汉堡有直接关系的有特色的培养重点,如航空与造船等研究方向,培养出大批既懂现代科技知识又掌握实践技术的应用型人才。汉堡的高等科技教育基本可分为两大类:一类以汉堡-哈堡科技大学为主,培养从事科学发现和技术发明的研究型和研制型人才。由于这类人才要求高而数量少,因此培养出来的研究生和博士生主要到一些国际型跨国企业及研究机构工作。另一类以应用科技大学和职业学院为主,其形成了一个强有力的包含职业教育和学徒制的培训体系,提供了大量高素质并多才多艺的熟练劳动力;同时形成一个高效的劳动力市场,培养并稳固雇佣关系,使得汉堡在中等教育和有创新能力的蓝领工人的培养上形成了长期的技术优势。

2.4 产业-空间-制度的协同演化

2.4.1空间重构与制度协调机制

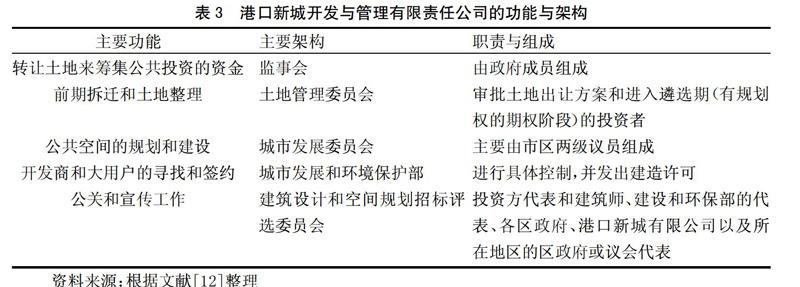

从20世纪60年代起,汉堡城市发展用地的紧缺与老港区的土地闲置就形成鲜明反差。1997年,汉堡启动全欧洲最大规模的旧区改造工程,老港区变成活力四射的“港口新城”。在此过程中,政府制度协调机制与城市空间重构的协同演化,推动了港口新城的开发和建设。为了开发港口新城,汉堡市专门成立了港口和经济中心发展公司,到2004年起改名为港口新城有限责任公司。该公司的主要任务是经营和管理“汉堡城市和港口的特殊资产”,即汉堡州属的港口新城地区的土地资源。公司是汉堡政府的委托派出机构,全权负责港口新城的开发工作,有一整套公共监督、协调和分工体系(表3)。

2.4.2产业转型与制度协调机制

汉堡的产业结构由传统的造船业、提炼业和外国原料精加工业成功转向目前的航空工业、物流业、传媒与信息技术、可再生能源、生命科学等产业,政府的制度与协调机制发挥了重要作用。在相关行业培育、发展与崛起的过程中,地方政府在集群打造、行业协会支持、高端人才与产业工人的培养、供给等方面发挥了巨大作用,有效支撑了汉堡产业转型升级。在新兴产业培育方面,现代物流、传媒和信息技术、可再生能源等产业的发展和转型升级都得到了政府相关政策的扶持(表4)。

资料来源:根据文献[13]整理

以航空制造业为例,政府在制度协调方面主要采取了四方面行动:一是为了增加汉堡在航空领域的竞争力,企业、大学、协会、经济部门联合其他合作伙伴共同成立了汉堡航空协会。二是自2012年起在汉堡航空运作下成立了大汉堡区航空产业集群(Luftfahrtcluster Metropolregion Hamburg),促进了汉堡地区的行业相关企业相互支持、配合高效缜密,使汉堡真正成为世界领先的航空基地。三是在航空业企业的协助下在本区域大学的内部设置了专业科研部门,根据企业需要开设培训课程。如国家生产工程和航空技术学校(G15)是一所非常著名的航空技术的职业培训学校,其航空专业培训大纲被欧盟委员会授予“最佳实践奖”;汉堡应用技术专业大学还专门开设了“飞机机舱内饰设计和工程”专业。四是推动成立产业技术合作网络。汉堡在航空工业领域的本地大学,如汉堡-哈尔堡工业大学、汉堡应用技术专业大学、汉堡联邦国防军大学、汉堡芬克维德技术中心和其他汉堡地区的大学共同建立科研技术网络;此外,德国国内的不伦瑞克工业大学和德国航空航天中心也加入了这个网络。经过不懈的努力,汉堡成为除西雅图和图卢兹之外世界上领先的民用航空基地,拥有超过4万名专业技术人员,构建了从研发、制造、组装、航空运输系统、维修、修理、大修直至最终废弃材料回收的完整的航空工业产业链。

2.4.3 空间重构与产业转型

空间重构为汉堡产业转型和新兴产业发展提供了空间上的保障。在汉堡港区,除了保留部分港口产业用地外,大面积拓展了现代服务业的用地规模。汉堡港口新城规划建设的十大空间板块的用地类型中,写字楼、文化创意、休闲设施、餐饮和零售、科技文化类占主要地位。通过转型发展,汉堡不仅与港口相关的产业功能得到了恢复与完善,废弃港区的居住、商务、游憩功能也得到了极大发展(表5),具有活力的城市面貌日渐丰满。

资料来源:根据文献[9]整理

随着港口新兴产业兴起,港区以货物运输为目的的交通需求大大减少。为了促进商贸、服务、文创、科技产业的发展,汉堡政府在港区规划了极其富有空间层次感的道路系统(图3)。通过不同层次的道路设置,有效协调了港区不同性质产业发展的道路空间需求。

3 启示

在经济全球化时代,城市转型是产业转型、空间转型、制度与协调机制协同演化的过程。其中,产业转型是关键,空间重构是载体支撑,制度与协调机制是保障。产业-空间-政策与协调机制协同演化,实现了汉堡的城市转型。

汉堡城市转型案例为我国大城市转型发展提供了一些有益的借鉴和启示:一是在充分利用原有产业优势的基础上培育战略新兴产业。汉堡“因港而衰”又“因港而兴”的发展经验表明,应注重对原有支柱产业的继承,而不是盲目更替支柱产业,注意传统产业与高新技术产业之间的结构平衡问题,通过战略性调整,选择所占比重大、综合效益高、增长潜力大、能带动地区增长、推动产业结构向高度化演进的传统产业加以扶持,通过技术改造实现传统产业的升级演进。二是制定改造优于重建的空间发展战略,并辅以相关制度与机制保障。在空间转型过程中,汉堡政府并不关注城市土地开发的一次性高额收益,而是注重形成良性示范效应并为城市未来发展提供可持续的空间支撑,对包括港口新城在内的重点建设区域都采取了继承性开发的策略。因此,承接城市空间结构框架、保留城市标志性构筑物与文化符号,将其与城市未来空间发展规划融为一体,是实现城市资源可持续利用和健康转型升级的关键。三是科学确定转型发展方向,注重城市转型政策的系统性和连续性。这里牵涉到产业-空间-制度协同演化的问题,在最大程度上避免未进行充分规划和设计的投机性建设,避免缺少反馈性意见的冒进型建设,协调城市的改造质量、规划目标和建设进度,以实现城市转型建设规划方案的优化和完善。

参考文献:

[1] 李玲,仇方道,朱传耿,等. 城市发展转型研究进展及展望[J]. 地域研究与开发,2012(2):45-48.

[2] 陈长江,周威平. 现代化国际港口城市的内涵、特征和指标体系[J]. 南通大学学报:社会科学版,2012(2):21-30.

[3] 王宇,高晓明. 城市港口区域空间的复兴—德国汉堡新城“城市空间设计”[J]. 工业建筑,2016(2):5-9.

[4] 唐子来,王兰. 城市转型规划与机制:国际经验思考[J]. 国际城市规划,2013(6):1-5.

[5] 左学金.世界城市空间转型与产业转型比较研究[M]. 北京:社会科学文献出版社,2011.

[6] Iris Grossmann. Perspectives for Hamburg as a port city in the context of a changing global environment[J]. Geoforum, 2008 (39):2062-2072.

[7] Hamburg Port Authority(HPA). Hamburg is staying on course: the port development plan to 2025[R]. Free and Hanseatic City of Hamburg-State Ministry of Economic Affairs, Transport and Innovation, 2012.

[8] Facts and figures on hafencity Hamburg (March 2016) [EB/OL]. http://www.hafencity.com/upload/file

s/listitems/ Fact_Sheet.pdf, 2016-06-18.

[9] 汉堡港口新城有限责任公司.汉堡港口新城:主题、板块与项目[EB/OL]. http://www.hafencity.com/en/publications.html,2016-05-28.

[10] 曾梓峰. 全球化挑战下的城市再造以汉堡为例[J]. 研考双月刊,2006,30(5):56-70.

[11] Boje A., Ott Ingrid., Stiller Silvia. Metropolitan cities under transition: the example of Hamburg/Germany[R]. Working Paper Series in Economics from University of Lüneburg, Institute of Economics, 2010.

[12] Berentelg J B., Hafencity Hamburg - identity, sustainbility and urbanity[R]. HafenCity discussion 2014.

[13] Freie und Hansestadt Hamburg, BSU(2005): Sprung über die Elbe, Hamburg auf dem Weg zur Internationnalen Bauausstellung - IBA Hamburg 2013, Hamburg.

The synergetic evolution of industry-space-system in urban transformation

— Hamburg (Germany) as an example

LIN Lan

(Shanghai Academy of Social Sciences,Shanghai 200020,China)

Abstract: Most of the world's leading port cities have experienced the rise and decline due to the port, Hamburg of Cermany is a model of the successful transitions. This paper constructs an analysis framework on Industry - Space - System co-evolution of Hamburg urban transformation and the study reveals: Hamburg transformed tightly around the harbor function and the port area; urban industrial transformation requires support of space carrier and security of policy and coordination mechanisms; to upgrade traditional industries, implement sustainable spatial development plans, make systematic and coordinated policy is important for urban transformation. At last, we draw some experiences and inspirations from Hamburg to serve the urban transformation in China.

Key words: urban transformation; industrial transformation; spatial reconstruction; policy; Hamburg