中日人口老龄化区域演变差异分析

2016-08-16王志宝金航

王志宝 金航

摘 要:中国的人口老龄化始于2005年,目前还处在初期阶段,而日本早在20世纪中期就进入人口老龄化阶段,目前已经步入超老龄社会阶段。中国的人口老龄化区域演变明显依赖于地区经济发展,而日本则相反,更多地依赖于社会保障条件的地区均等化程度。通过对比、分析中日两国人口老龄化的区域演变特征,本文发现:在不同阶段,人口老龄化区域演变的一般特征和主导因素存在着很大的差异,表现为:①在人口老龄化的初中期阶段,地区经济发展对其区域演变具有决定性作用,而在人口老龄化的中后期阶段,社会保障条件则成为老龄人口地区集聚的主导因素;②地区经济发展对于人口老龄化的作用主要表现为劳动力的地区间迁移,而社会保障条件的作用则更多地表现为顶部老龄化,即迁移性老龄化。

关键词:人口老龄化;区域演变;中国;日本

中图分类号:C32;F127;K901 文献标识码:A

根据人口转变(Demographic Transition)理论,人口老龄化是人口转变过程的必然产物[1-3],也是全球第二次人口转变的普遍性问题[4]和主要表现形式。全球人口老龄化早在20世纪以前的个别国家(或地区)就已出现,如法国;并于20世纪上半叶开始了区域性的扩散,到20世纪70年代开始席卷多数发达国家(或地区),到21世纪则呈现出全球性扩张的趋势。作为亚太地区最重要的两个国家,日本是全球人口老龄化程度最高的国家之一,1970年进入人口老龄化阶段[5],1995年进入老龄社会阶段[6],2005年步入超老龄社会阶段[7];而中国的人口老龄化则始于2005年[8,9],目前还处在初期阶段。

日本2008年版的《高龄化社会白皮书》指出:到2055年,其人口老龄化率将达到40.5%①,而中国则将在2037年进入深度老龄社会阶段[10]。日本人口老龄化起步晚于欧美,但其发展速度却快于欧美任何一个发达国家[11],而中国的人口老龄化将会以其庞大的老龄人口规模引起全球的关注。中日两国处于不同的人口老龄化阶段,有不同的人口老龄化区域演变特征。因此,本文借助中日两国近几次的人口普查数据,从大区(地方)和省区(都道府县)两个空间尺度来分析中日人口老龄化②区域演变特征的差异,并进一步分析中日人口老龄化的主导因素差异和演变阶段差异。

1 中日人口老龄化区域演变特征差异

中日两国的人口老龄化都存在区域差异显著的特点。2012年中国人口老龄化率达到9.4%,其中上海人口老龄化达到17.19%③,而河北则仅为8.68%。2012年日本人口老龄化达到24.15%,其中:秋田县的人口老龄化率最高,达到30.67%,而冲绳县最低,仅为17.74%。本部分从两个空间尺度,来分析中日人口老龄化区域演变特征的差异。

1.1 大区尺度:中国由东向西层次分明,而日本则形成圈层结构

中国在大区尺度上划分成沿海地区、中部地区和西部地区这三大地带④,而日本一般可分成9大地方⑤。本文就以此来分析中日人口老龄化在大区层面上的区域演变特征差异。

(1)中国发达地区人口老龄化高,老龄人口规模大;而日本发达地方人口老龄化较低,但老龄人口规模大

2010年,中国沿海地区老龄人口达到5697.91万人,略低于中西部地区的总和,占全国老龄人口总量的46.63%,而且从1990年至今,其老龄人口绝对量基本维持在全国总量的47%上下,其人口老龄化率由1990年的6.16%增长到2010年的9.09%(表1);沿海地区老龄人口逐年加速增长,年均增加132.49万人,远高于中西部地区,只有在2005年~2010年间,三大地带的老龄人口年均增长量非常接近(表2)。

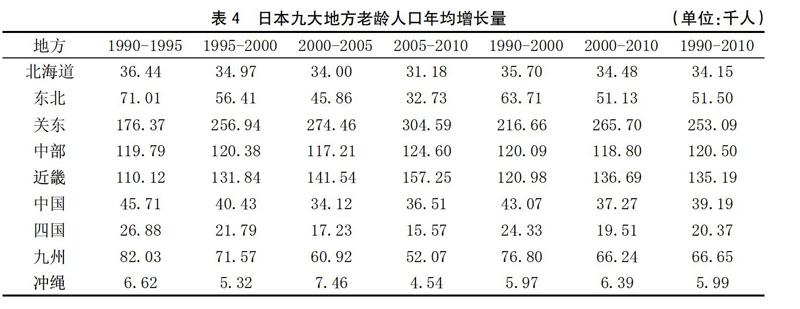

日本老龄化的区域差异呈现出不同的特点。发达的关东地方老龄人口绝对数量很高,占到整个日本的1/4以上,而且所占比例越来越高。关东和近畿这两个地方的老龄人口相对份额一直在上升,其他七个地方的老龄人口相对份额都有小幅波动式的下降趋势。作为日本的经济核心地区,关东地方的人口老龄化水平低于全国平均水平(表3),但其老龄人口规模却是全国最高的,而且其老龄人口增加也很快(表4);关东、中部和近畿这三个地方的老龄人口增加规模远高于其他地方,尤其是关东地方,近20年的年均增长量在25万人以上,而冲绳地方的老龄人口基本上属于低规模稳定增长,只在6千人左右;北海道、东北、四国和九州这四个地方的老龄人口增加规模不断缩小,而关东地方的老龄人口增加规模不断扩大,其增长速度也是最高的,剩余地方则增长不太稳定(表4)。东北地方的老龄人口年均增长速度降低非常明显,每个时期降低一个百分点左右,其次是北海道地方。整个研究期内,各个地方的老龄人口年均增长速度都不低,其中关东地方最高,达到年均4.29%;而四国地方最低,也达到2.43%。

(2)中国沿海地区和日本关东地方老龄人口规模大且增速快,而日本其他地方增长速度和规模差距则很大

2000年以前,中国沿海地区的人口老龄化年均增长率略高于中西部地区,即V沿海地区>V中部地区>V西部地区⑥;2000年以后则相反,即V沿海地区

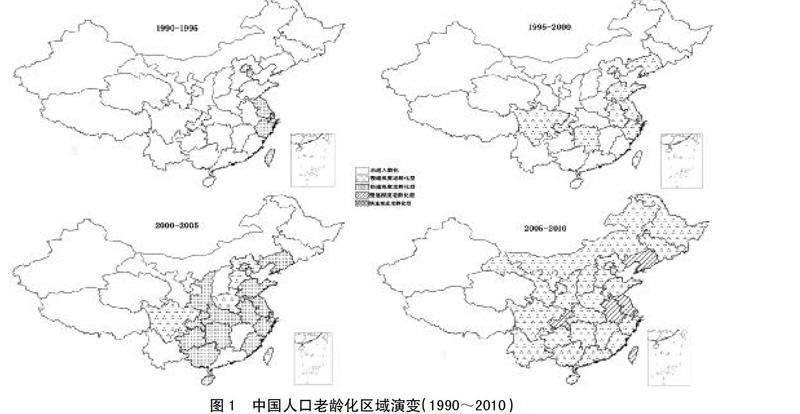

(3)中国人口老龄化的东、中、西地区间梯度性明显,而日本人口老龄化则形成环绕都市区的圈层结构

中国人口老龄化程度较高的地区主要集中于东部沿海,三大地带的人口老龄化逐年稳步增长,具有明显的梯度性,但差距在不断缩小;沿海地区的老龄人口规模大且增速快,比中西部地区早10年进入老龄化社会;发达省区人口老龄化程度高于全国,人口老龄化由沿海地区向中西部地区扩张(图1)[9]。沿海地区的人口老龄化一直高于中西部地区,而其经济发展亦然。因此,整体来看,中国的人口老龄化是伴随着区域经济发展而产生的,其与本地区的经济发展存在着明显的相关性,即:一方面是正向相关,发达地区雄厚的经济实力使得社会综合福利得以改善,保障居民生活质量,从而使其寿命进一步延长;另一方面则是负向相关,欠发达地区大量劳动力(15~64岁)的流失使得本地区人口结构,呈现哑铃型结构,趋向老龄化。

日本人口老龄化较高的地方主要集中于四国、中国和东北这三大地方,并由此向外围地区扩散,经济发达的关东和近畿地方以及东海道新干线附近的人口老龄化程度反而较低;日本的人口老龄化区域演变方向是由四国、本州向九州和北海道推移;大都市区周边的乡村地区人口老龄化明显高于其经济中心地区,呈现出“农村-外围区-都市区”老龄化率由高到低的区域空间格局。从老龄化类型的区域演变来看,慢速老龄社会和慢速超老龄社会成为日本近20年来的主要区域演变类型(图2)。各种人口老龄化区域演变类别的推移方向大致相同,但存在的时段长短不一。这主要归因于日本整体经济发达和社会保障的地区均等化。而二战后日本人口的“生少死少”是其人口老龄化非常迅速的直接原因[12、13]。

1.2 省区尺度:中国发达省区高于全国,而日本都市区外围主导

中国有34个一级行政单元,包括大陆地区的31个省、直辖市、自治区和港澳台。日本有47个一级行政单元,包括43个县和一都、一道、二府。本节就一级行政单元的人口老龄化程度进行对比分析,总结出以下五个方面的中日人口老龄化区域演变特征差异。

(1)中国发达省区人口老龄化高于全国,日本发达都道府县人口老龄化滞后

上海和重庆在1990年率先进入人口老龄化社会,而西藏、青海、宁夏和新疆至今还没有进入人口老龄化社会。湖南和四川是中西部地区率先进入人口老龄化阶段的省区,2000年以前也只有这2个省区进入人口老龄化阶段(图1)。综合来看,发达省区要比欠发达省区早进入人口老龄化社会,沿海省区则高于内陆省区。从历次人口普查的结果来看,人口老龄化是从沿海省区开始逐步向内陆省区连片延伸,并在延伸的过程中,沿海省区的人口老龄化一直高于其他省区,但也有例外,例如:四川和重庆。

日本中部、近畿和关东这三个地方的发达都道府县(例如:东京都、大阪府、滋贺县等)的人口老龄化明显滞后于其周边的外围县,并且这些发达的都道府县相对集中分布(图2)。随着人口老龄化的区域演变,虽然发达都道府县的人口老龄化在不断提升,但一直低于全国平均水平,不过地区差异正在逐渐缩小。

(2)中国人口老龄化与经济发展正相关,而日本老龄化程度与地区经济发展负相关

2010年,中国现有的34个省级行政单元中,香港的人口老龄化率最高,达到12.90%,其次是重庆市(11.56%);全国人口老龄化超过10%的省区有8个;发达省区的人口老龄化平均水平在9%左右,而欠发达省区的人口老龄化平均水平在7%左右。从三次人口普查数据来看,中国发达省区的人口老龄化一直明显高于欠发达省区。因此,人口老龄化与地区经济发展水平显著相关。

日本各都道府县的人口老龄化与本地区的经济发展存在着明显的负向相关性,即发达地区的人口老龄化明显低于发展中地区(图2),但其老龄人口的绝对数量并不低,而且有不断上升的趋势,例如:爱知县、东京都等。日本发展中地区的人口老龄化进入超老龄社会要明显早于发达地区,但地区间的人口老龄化阶段差距不断缩短。

(3)中国人口老龄化由沿海向中西部扩张,而日本则由都市区外围向南北推移

中国人口老龄化在地域上的扩张非常明显,即由沿海向内陆连片扩展(图1),而人口老龄化较高的省区主要集中于华北、华中和成渝地区,其中老龄人口最多的省区是山东(942.60万人)、四川(880.58万人)、江苏(856.61万人)等(图3);长期以来这四省区的老龄人口占全国的比重一直在28%上下。除四川外的其他西部省区的绝对份额都不超过3%,个别省区甚至不到0.3%,例如青海。长江以南省区的人口老龄化速度要慢些,而且老龄人口主要集中于“费孝通线”以东。

日本的都市区人口老龄化程度较低,而其外围地区的都道府县的人口老龄化则相对较高。人口老龄化区域演变是由人口过疏地区向人口过密地区推移[14](图4),而由于日本国土形状的限制,其推移方向大致为南北向。

(4)中国多数发达省区老龄人口增长缓慢,而日本发达都道府县增长相对较快

20世纪90年代前期和21世纪初,中国各省区的老龄人口年均增长较为迅速,尤其是20世纪90年代前期的东南沿海地区和21世纪初的西部地区,而其他时期,则是发达省区的老龄人口年均增长略快于欠发达省区(图5)。整体来看,2000年以前,中国发达省区的老龄人口年均增长略快于欠发达省区,2000年以后则相反,但并没有改变全国人口老龄化的区域空间格局。

日本各地人口老龄化的演变速度呈现出很大差异,主要表现为:农村快于城市、外围区快于都市区,而其老龄人口的增长速度则相反,即:城市快于农村、都市区快于外围区(图6)[13]。发达地区的这种现象主要是由于发达地区的总人口增长要快于老龄人口的增长速度,而劳动力的地区间迁移和迁移性老龄化是直接原因。

(5)中国人口老龄化年均变动差异缩小,日本人口老龄化年均变动区域差异不大

近20年来,中国人口老龄化年均增长0.17%,其中:沿海省区的人口老龄化年均增长要略低于内陆省区,且中部省区的人口老龄化年均增长明显提升,至少0.1个百分点。人口老龄化年均变动的省区差异缩小,表现为:人口老龄化较高(>10%)的省区,其人口老龄化年均变动逐年减缓,而人口老龄化较低(≈7%)的省区,其人口老龄化年均变动逐年加快,最终使得多数省区的人口老龄化水平很接近。

到2005年,中国已有近30个省区的人口老龄化超过7%,标志着中国全面进入人口老龄化社会,而且沿海地区开始步入深度人口老龄化阶段。这主要与各个地区的人口总量与相关的户籍管理制度等密切相关。所有的发达省区都已步入人口老龄化社会,但省区间的老龄人口绝对量和相对量差异很大,即人口老龄化程度深的省区,其老龄人口不一定占较大比重。中国人口老龄化演变的区域差异呈现“东高西低”的推移态势,与经济的区域空间差异、发展阶段等基本吻合。

日本各地人口老龄化的年均变动差异不大,老龄人口的年均增长率越来越低(图6),尤其是发达地区,但发展中地区的老龄人口年均增长量基本上稳定。

日本的人口老龄化区域空间格局基本不变,但其人口老龄化较高地区与较低地区的人口老龄化演变阶段越来越接近。按照地区间人口老龄化阶段的差异,日本人口老龄化也可划分为“低-中-高”[15]的“都市圈-外围区-农村地带”的区域空间格局。

2 中日人口老龄化主导因素差异分析

由中国人口老龄化的区域演变特征,可知:在市场化的前提下,地区经济差异导致劳动力的地区间流动,改变了各地区的人口老龄化程度,从而形成人口老龄化的区域空间格局。因此,在人口老龄化的初级阶段,地区经济发展成为其区域演变的主导因素。由日本人口老龄化的区域演变特征,可知:在经济高度发达的前提下,地区社会保障差异导致老龄人口的地区间迁移,改变了各地区的人口老龄化程度,从而人口老龄化的区域空间格局。因此,在人口老龄化的中高级阶段,社会保障条件成为其区域演变的主导因素。

2.1 中国:经济发展对人口老龄化区域演变起主导作用

经济发展对于中国人口老龄化的区域演变具有明显的推进作用。中国国内人口流动,尤其是劳动力的迁移主要受到经济发展的指引。在短期内,中国劳动人口的区间流动改变了各地区的人口年龄结构,也改变了其人口老龄化区域空间结构,但没有改变各地区的老龄人口绝对数量;在长期内,达到退休年龄的劳动大军大规模回乡,又一次改变了各地区的人口年龄结构,也改变了人口老龄化的区域空间结构,同时改变了各地区老龄人口的绝对数量。综合来看,中国劳动人口的两次区间流动都改变了各地区的人口年龄结构,也改变了其人口老龄化区域空间结构,但对于人口流出地来说,人口老龄化一直上升,只是短期内是相对比重上升,长期内则是绝对比重上升;而对于人口流入地来说,人口老龄化则是一直降低,只是短期内是相对比重下降,长期内则是绝对比重下降。

从中国人口老龄化的区域空间格局来看,大都市区的人口老龄化程度和演变速度都明显低于其周边地区,而且周边地区的劳动力流失和老龄人口回乡这个“吐旧纳新”现象一直在“中心-外围”模式的作用下维持着,并在中心地区的周边形成一个人口老龄化程度相对较高的圈层地带,于是形成了与区域经济结构相反的人口老龄化区域空间格局。由此可见,大量劳动力由本国国内的发展中地区流向发达地区,一方面改变了人口流出地的人口年龄结构,导致其人口老龄化明显提升,另一方面劳动力在人口流入地的不断积累也明显阻滞了其人口老龄化进程。在发展是主题的大背景下,人口迁移,尤其是劳动力迁移,造成了地区人口老龄化的两极分化,呈现出明显的“中心-外围”式的区域空间格局。中国人口老龄化的这种区域空间格局明显依赖于区域经济结构,并随其演变而出现不同的特征。

2.2 日本:社会保障对人口老龄化区域演变起主导作用

日本是世界上人口老龄化最快、程度最高的国家。从1959年颁布《国民年金法》以来,一系列法规(《老人福祉法》、《医疗法》、《护理保险法》、《高龄者居住安定确保法》等法律)的制定与实施,使得日本建立了较为完善的以社区居家养老为主的养老服务体系。2000年,日本开始实行护理保险制度,并形成以公共养老保险制度为基础,以全民皆保险计划[16]为主要特征的三层养老保险保障制度,成为日本老龄人口得以实现近距离迁移的主要保障。这也成为日本形成“都市区-外围区-农村”的“低-高-低”地域分布模式的主要因素。在经济高度发达的日本,其都道府县的经济差距不断缩小,而其社会保障也在强大的经济实力支撑下,基本实现了地域均等化,尤其是核心地区,例如几大都市区。

社会保障的地区差异直接影响了人口老龄化区域演变方向,但其影响程度还间接受到大区域的经济发展水平的限制,即在经济发展水平相差不大的情况下,老龄人口主要向社会保障条件较好的地区集聚。中日人口老龄化区域演变在这方面的差异性也说明了:经济发展与社会保障的相关性是维持在一定程度上的,即在经济发展的初中期阶段,社会保障与经济发展正向相关,社会保障对经济发展的依赖程度很高,但在经济发展的中后期阶段,社会保障与经济发展的相关性会变得很弱,社会保障相对独立。

老龄人口主要关注的不是地区经济发展,而是其社会保障条件,尤其是养老福利等方面。中国和日本的老龄人口,尤其是成功老龄化的这部分迁移劳动力,主要向高福利,即社会保障条件好的地区集聚。中日存在着明显的差异,即:中国的社会保障与经济发展明显正向相关,而且相关程度很高,而日本则呈现社会保障地区均等化的态势。由于中国社会保障条件好的地区就是经济发达地区,因此,由中国的人口老龄化区域空间格局来看,老龄人口集聚于东部沿海的发达地区,尤其是广东、上海和北京,而其中西部地区则出现局部性的“小集聚”。由日本的人口老龄化区域空间格局来看,由于日本社会保障条件的相对无差异性,使得老龄人口更多向往环境舒适的发展中地区,导致了老龄人口向大都市区周边地区的集聚。

3 中日人口老龄化演变阶段差异分析

中日人口老龄化演变阶段存在着明显的差异,主要表现为以下两点:

3.1 发展程度差异

总的来看,中国目前还处在人口老龄化的初级阶段,即浅度人口老龄化阶段,而日本已经步入超老龄社会阶段[17]。中国是在2005年以后进入人口老龄化阶段的,而日本早在20世纪中期就已经进入人口老龄化阶段。中国即将进入深度人口老龄化阶段,并且沿海地区会很快进入老龄社会阶段,而日本的人口老龄化则将会继续停滞在超老龄社会阶段。在可预见的将来,随着中国经济的持续高速增长,中国人口老龄化速度与规模将会远远超过日本,但其人口老龄化程度则还滞后于日本,主要因为:中国庞大的人口基础和所处的特定经济发展阶段,以及中国特色的社会保障体系。与此同时,日本则会在继续完善其社会保障体系的同时,实现老龄化较大空间的迁移,但其人口老龄化程度则不会出现较大的提升,主要因为日本人口基础和其人口自身再生产能力的限制。

3.2 区域演变差异

中国人口老龄化的区域演变呈现出明显的“由东向西逐步推移”的梯度性,而日本则围绕几大核心都市区形成明显的圈层结构。中国人口老龄化区域演变差异将会进一步扩大,主要表现为人口老龄化区域空间格局的变动,而老龄人口地域分布改变不大,主要归因于地区经济差异。日本人口老龄化区域演变差异将会不断缩小,老龄人口的地域分布将会随着其社会保障条件的改善而变动。2000年以后,三层养老保险保障制度成为日本老龄人口得以实现近距离迁移的主要保障,也使得日本人口老龄化区域空间格局形成“都市区-外围区-农村”的“低-高-低”地域分布模式。日本国内的迁移性老龄化主要局限于其都市区周边,而中国的迁移性老龄化则是在更大的空间尺度(例如:大区)上实现的,主要是中国的地区经济发展与社会保障存在着非常高的正相关性。

4 结语

通过分析中日两国在两个区域空间尺度的人口老龄化区域演变差异,本文发现:(1)中国人口老龄化区域演变始于沿海地区,并逐步向中西部地区推移,具有明显的地带梯度性,而日本人口老龄化则形成了“都市区-外围区-农村”的“低-高-低”圈层式分布模式;(2)中国的人口老龄化区域演变明显地依赖于地区经济发展,而日本则相反,更多地依赖于社会保障条件的地区均等化程度;(3)中日两国处于不同的人口老龄化阶段,中国目前还处在人口老龄化的初级阶段,而日本已经步入超老龄社会阶段。

在中日人口老龄化区域演变差异分析的基础上,发现:在人口老龄化的初中期阶段,地区经济发展对其区域演变具有决定性作用,而在人口老龄化的中后期阶段,社会保障条件则成为人口老龄化地区积聚的主导因素。地区经济发展对于人口老龄化的作用,主要表现为劳动力的地区间迁移,而社会保障条件则更多地表现为顶部老龄化,即成功老龄化或迁移性老龄化。人口老龄化是一个动态的人口年龄结构渐变过程。人口老龄化区域演变将会成为今后区域经济学和经济地理学等学科的研究热点之一。今后,人口老龄化区域演变、积极老龄化等研究领域将借助相关社会科学的理论和计量手段,进行实证分析与理论检验等,实现多学科的协同创新。

参考文献:

[1] 刘爽,卫银霞,任慧. 从一次人口转变到二次人口转变—现代人口转变及其启示[J]. 人口研究,2012,(1):15-24.

[2] 黄小燕,陈卫. 世界人口老龄化:趋势与模式[J]. 人口研究,1999,(3):54-59.

[3] 吴霞. 中日韩三国老龄化问题的比较研究[J]. 中国软科学,2003,(3):9-13.

[4] 田阡. 人口老龄化与日本公共管理创新[J]. 管理世界,2012,(5):178-179.

[5] 王伟. 日本人口结构的变化趋势及其对社会的影响[J]. 日本学刊,2003,(4):127-139.

[6] 陈鸿斌. 老龄化、低出生率——日本无法破解的难题[J]. 日本学刊,2003,(3):105-117.

[7] 内閣府. 平成21年版少子化社仝白書[M]. 日本:佐伯印刷株式仝社,2009:21.

[8] 张再生. 中国人口老龄化的特征及其社会和经济后果[J]. 南开学报,2000,(1):83.

[9] 王志宝,孙铁山,李国平. 近20年来中国区域人口老龄化的区域差异及其演变[J]. 人口研究,2013,(1):66-77.

[10] 杨燕绥,张芳芳. 不同的老龄化,不同的发展模式[J]. 国际经济评论,2012,(1):6+123-130.

[11] 吴寄南.日本的人口老龄化趋势及其影响[R]. 人民网日本版,2010-11-23.

[12] 王炜. 日本的老龄化、家庭与有关政策[J]. 日本学刊,1993,(6):98-106.

[13] 冯昭奎. 日本的人口问题[J]. 当代亚太,2009,(2): 130-145.

[14] 傅苏,王晓璐. “中国、日本、韩国人口与发展国际学术会议”综述[J]. 人口学刊,2007,(6):58-62.

[15] 李新伟. 中日人口老龄化比较研究[J]. 东北亚论坛,2002,(3):87-90.

[16] 权彤.老龄化压力下的日本养老保障体系及其借鉴[J]. 山西大学学报:哲学社会科学版, 2009,(2):121-125.

[17] 王志宝,孙铁山,张杰斐. 人口老龄化区域类型划分与区域演变分析—以中美日韩四国为例[J]. 地理科学, 2015,(7):822-830.

Analysis on difference of population aging regional evolution between China and Japan

WANG Zhi-bao1, JIN Hang2

(1. College of Geography and Environment, Shandong Normal University, Jinan 250014,China;

2. China Electronics Standardization Institute, Beijing 100007,China)

Abstract: Population aging in China, which began in 2005, is still in its initial stage at present, while population aging in Japan, which began in the middle of the last century, has entered the stage of super-aging society. Regional evolution of population aging in China obviously depends on the regional economic development, while population aging in Japan, on the other hand, is more and more dependent on the area-equalization degree of social security conditions. Through contrast and analysis of characteristics of population aging regional evolution in the two countries, this paper finds that: the characteristics and dominant factors of population aging regional evolution in different stages are greatly differentiated, including: (1) the regional economic development plays a decisive role in its initial stage, while social security condition becomes the leading factor of population aging agglomeration in the later stages; (2) the effect of regional economic development on population aging, mainly manifests as labor migration between regions; however, social security condition has a greater effect on top population aging, namely migratory aging.

Key words: population aging; regional evolution; China; Japan