外交事务中控制力模型及其在中国外交中的应用

2016-08-16吴殿廷王永明吴迪

吴殿廷 王永明 吴迪

摘 要:构建了双边外交、多边外交的控制力模型,计算了中国典型外交圈层的相对控制力,指出中国外交工作的关键点。在双边外交中,中国的控制力与日本、俄罗斯大体相当,比韩国略高,比印度、巴基斯坦高很多,但比美国低很多。在三方外交中,中-日-韩关系中,中国占据相当大的主动权,而日本被动;但中-日-美关系中,中国被动;在中-美-俄关系中,中俄合作使美国优势地位削弱;中-印-巴关系中,巴基斯坦的进入会大大增强中国的控制力。在四方和更多方的关系中,中俄合作对中国有益。

关键词:外交;控制力模型;双边关系;多边关系;中国

中图分类号:D80 文献标识码:A

中国正处在进一步扩大开放的关键时期,外交工作异常重要[1];面临着既要为维护稳定和谐的国际秩序,又要争取更多话语权和影响力等多重任务[2]。外交战略长期以来是世界各国国家政策的重点,直接反映了各国对外发展道路的取向。外交战略具有全局性、关联性和惯性,会对国家政治、经济、社会和文化均带来不同程度的影响,对国家未来发展之路也具有深远影响。为此,各国在制定外交战略时均需要统筹考虑各方面因素。“弱国无外交”意味着外交事务的关键是提高自身的综合实力[3],但综合实力的提升并非一朝一夕的事。因此,国家外交战略也更需要巧借外力,重构本国与其他重点利益相关国家的政治外交关系,构筑有利于本国的外交圈层,可以大大提高自身的影响力和控制力[4-5]。

国外学者近来对国家外交战略、国际地缘政治关系等给予较多关注。安尼尔瑞分析乌克兰独立后的20年来外交政策发展的惯性,认为其外交政策的被动起因于三个不易处理的平衡,包括俄罗斯和西方国家双向拉力间的外部平衡,乌克兰国内各区域间的内部平衡,以及民主和独裁势力的内部平衡[6]。爱尔森认为随着金融危机之后的一些国家如中国、俄罗斯、印度开始谋求更大的全球政治和经济影响力,欧亚大陆逐渐成为一个地缘政治符号,代表着一个多极世界秩序,并重点分析欧亚大陆地缘政治对土耳其具有重要意义的原因[7]。汉森通过记录分析了独联体国家外交政策的偏好,发现原作为一个整体的各成员国分歧水平显著增加,政策也更激进,使得成员国持反对意见的情况更普遍[8]。瑞威农认为未来美国的大战略将是全球性和多边性的,但会比目前战略更具选择性[9]。谢弗分析一个国家可以利用中断天然气供应来促进外交政策目标实现的倾向性,供应中断不仅可以由供应国发起,也可以是中介国和消费国[10]。可见,地缘政治研究的视角越来越多元化,但同时也看到相关研究多从定性视角分析,缺乏定量研究成果。本研究将控制力模型引入到国家外交事务与地缘关系研究中,计算了中国典型外交圈层的相对控制力。

1 外交事务中的控制力模型

控制力(Control Force或Controlling Force)可以有多重理解,因此可以从多方面构筑控制力模型。

假定1:控制力就是指某主体在特定系统内的感召力和影响力,即该影响力与其自身的综合实力成正比,与它和其他被影响者之间的关系成正比——越友好越容易接受你的想法;越不友好越不容易接受你的想法。此时,我们有:模型1把自身的控制部分不纳入模型,即把国际事务与国内事务完全分开,此时的控制力模型是:

其中:Ki是国家i的控制力,Pi是国家i的实力,可以采取多种方式定义和测量[11-13],Yij是二者之间的友好系数,Yij=Yji。n为系统内国家的数量。

模型2把控制自身部分也纳入模型,即国内事务也纳入外交范畴,此时的控制力模型为:

式中各符号的含义同前,Yii=1。与此模型相比,模型1可能低估综合实力大的国家的控制力。

假定2:控制力指在一个系统内,某主体能够调动和使用的力量占该系统总力量的比例,而可调动的力量与可调动对象的综合实力成正比,与调动对象和自己的友好性成正比。为此,我们有:模型3把自身的综合实力不列入“调动力量”范畴:

和模型1相似,此模型也有可能低估综合实力大的国家的控制力。后面的计算结果也证明了这一点。若模型4把自身的综合实力也列入“调动力量”范畴:

以模型1为准(模型2、4的计算结果差不太多),计算中国典型外交圈层的控制力和其应对策略。

2 中国典型双边外交中的控制力分析

对于双方外交来说,控制力就是双方综合实力的简单对比。中国目前典型的双边关系包括中日、中美、中韩、中俄、中欧、中印和中巴(巴基斯坦)。其中各国的综合实力以王玲的成果为准[14],欧盟的综合实力估算如下:欧盟的GDP 17.36万亿美元(2013年),人口5.02亿(2011年)。美国的GDP 17.42万亿美元(2014年,国际汇率),人口3.19亿(2014年年中)。从人口和经济规模看,欧盟不亚于美国。但是,欧盟毕竟是由多个国家组成的,在外交事务中不可能像美国那样形成统一的意志。正因为如此,欧盟对美仍居相对弱势地位,依然无力单独抵御美国的强大压力和牵制[15]。据此估计,欧盟在外交事务中的综合实力为80。用上述模型1、模型2,计算结果没有太大差别。

设PA是A的综合实力,PB是B的综合实力,则:

A的控制力KA=PA/(PA+PB) (6)

B的控制力KB=PB/(PA+PB) (7)

从表1来看,在双边关系中,中国的控制力与日本、俄罗斯大体相当,比韩国略高一些,比印度明显大,比巴基斯坦高很多,比美国低很多。所以,在双边关系中,中国应该注意的是:

(1)中-美:中国很被动,如双方发生争执应积极争取第三方的加入。中国不参加美国倡导的G2(美国和中国)框架协议,原因就在于此。

(2)中-俄、中-日:中国有一定的决定权,主动权并不大,如有可争取利用的力量不妨争取一下,否则,应该维持双边关系的稳定性。

(3)中-韩、中-印:中国略占主动,维持双边关系对中国有利;如果发生争执,若有对我有利的因素可积极争取进来,更为重要的是努力避免对中国不利的第三方的介入。

(4)中-巴:中国占据绝对的主动,应把二者的双边关系努力保持下去,坚决制止第三方的渗入。中国与南海周边国家的外交事务,也是如此。

(5)中-欧:中国不占优势。中国与欧盟国家的事务,最好采取单独与相关国家谈判,而不要直接地与欧盟整体进行争辩。

3 中国典型三方外交中的控制力分析

对于三方外交来说,控制力不仅与综合实力有关,还与当事国与其他两国之间的友好性有关。设A、B、C的实力分别为PA、PB和PC,两国之间的友好性对称,且A、B、C之间的友好系数(外交距离的倒数)分别是YAB、YAC、YBC。表2给出了中国当前四组三角关系中的控制力计算结果。从表2可以看出,在中日韩三角关系中,中国占据相当大的主动权,韩国也因为与中国友好而大大提高了其控制力,甚至超过了日本。所以,在中日韩三边关系中,日本是居于被动地位的。努力构筑中日韩三角格局,既对中国有利,也符合韩国的长远战略。

(1)中日美三边关系:中国处于相当被动的局面,即便是综合国力略逊于中国的日本,也因为其与美国的同盟关系而大大提高了话语权和主动权。所以,中国一方面要避免形成这样的格局,另一方面则要利用日美的矛盾如二战和开罗宣言、波茨坦公告等分化日美同盟。

(2)中美俄三边关系:美国原本占据主动地位,但中俄战略协作伙伴关系的深入发展,使美国的主动地位被削弱,甚至被改变。中国和俄罗斯单方面与美国相抗衡力量都不够,但因中俄关系好于中美或俄美关系,由此形成了大三角稳定格局,这对中国和平崛起非常有利。

(3)中印巴三边关系:中国单独与印度抗衡没有问题,但在一些复杂历史问题或现实利益冲突中,印度总会借助于外部力量与中国对峙,包括与日本经济的密切往来,加大对俄罗斯军事采购,支持美国重返亚太等。此时,增加巴基斯坦这个全天候战略合作伙伴,会大大增强中国的控制力。特别是,巴基斯坦作为与印度有直接利益冲突的对手,单独与印度争执几乎没有什么力量。通过与中国建立战略合作伙伴构筑中印巴三角关系,可以大大提高自己的话语权,甚至占据一定的主动权。这就是巴基斯坦努力构筑中印巴三角格局的内在逻辑,也是中国利用巴基斯坦来制衡印度、争取中印边境事务主动权的重要原因。

4 中国多方外交中的控制力分析

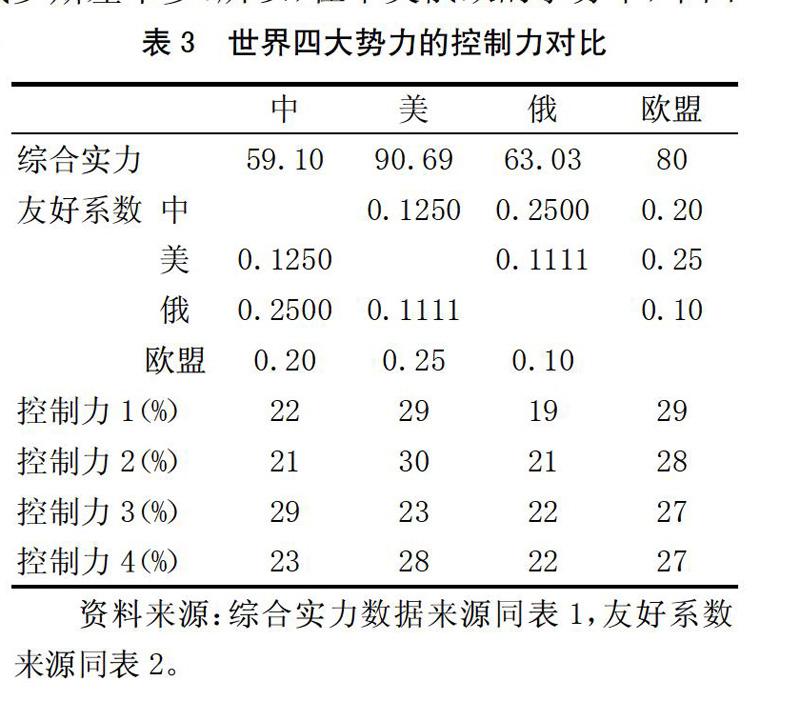

当前世界舞台上,四大势力分别是中、美、俄和欧盟。根据式(1)和式(2)计算四大势力的相对控制力如表3所示。从中可以看出,在这四大势力交往中,美国的控制力最强,优势明显;其次是欧盟,也有一定的主动权;中国和俄罗斯差不多。所以,在中美俄欧的事务中,中国只有与俄罗斯联手才能有一定的话语权和影响力。

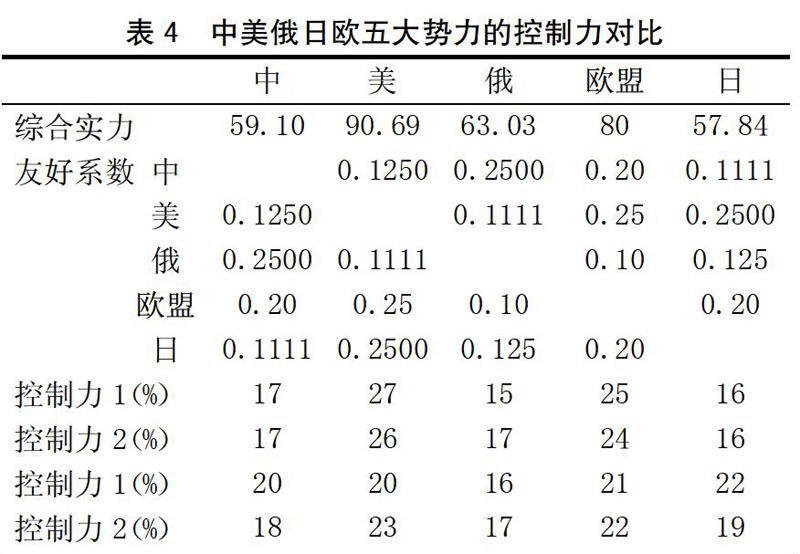

在四大势力的基础上再把日本纳入,就构成了五方外交圈。按照前述方法和数据,在中美日俄欧五方交往中,各方的控制力如表4所示。从中可以看出,在五大势力中,美国的控制力最大,欧盟的控制力次之,中、俄、日的控制力差不多。这就是说,在这五大实体交往中,中国和俄罗斯是没有多少主动权的。因此,中俄应该联手避免这种五方交往,或者把日本排除在这个圈层,就像坚决抵制日本入常一样。

5 利用控制力模型提高中国外交工作水平

双方交往中,只要有实力就有主动权,“弱国无外交”就是在这个角度才成立的。在多方外交中,通过巧妙的周旋可以提高自身的控制力,就像小国新加坡在国际事务中发挥较大作用一样。周旋的最主要策略就是“安内攘外”和“化敌为友”。

5.1 “安内攘外”,把握外交事务主动权

中国正处在崛起过程中,外部形势严峻,必须把国内的事情处理好,不能乱。而在对待钓鱼岛和南海诸岛礁问题上,尤其要与台湾协调配合好。钓鱼岛历史上属于台湾管辖,但目前台湾不是独立的政治体,在国际上力量很小;大陆是政治大国、经济大国,但与台湾不是处在统一的状态下,要处理好钓鱼岛事件,中间隔了个台湾。两岸分立,在钓鱼岛问题上各怀心态,就会让别有用心的国家加以利用。海陆联手,才能解决好钓鱼岛等棘手问题,最好进行国共第三次合作。在这个问题上,大陆必须放下架子,与台湾政府结成兄弟联盟。要吸收当年台湾建设太平岛机场的教训——当时大陆反对,大大压制了台湾对南海的控制权[16]。若台湾能够对太平岛附近实施强大管辖权,南海问题可能就不会让某些国家有机可乘,形成今天的被动局面。

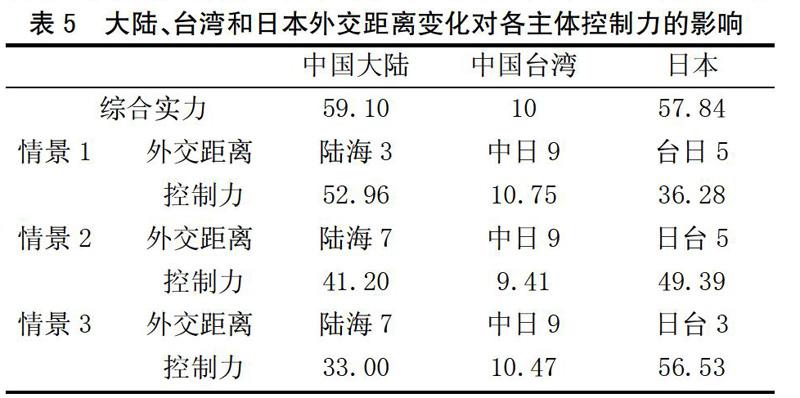

表5模拟了大陆、台湾和日本外交距离变化对各主体控制力的影响。从中可以清楚地看出,改善台海关系对大陆处理外交事务的影响非常明显。

假定中国大陆与日本的外交距离为9(相应的友好系数为1/9,下同)不变,若海陆外交距离变成7的话,则中国的控制力变成了41.20%,中国大陆、中国台湾与日本三角关系中,日本的主动权大大增加。进一步说,如果海陆外交距离变成7,与此同时日本和台湾的外交距离由5变成3,则中国大陆的控制力不到1/3,日本控制力却接近60%,已经完全掌握了主动权。由此可见,海陆联手争夺钓鱼岛是多么的重要,切不可把台湾推到日本一方。南海问题也是如此。

5.2 “化敌为友”,扩大己方外交影响力

化敌为友,利用外族或外国之间的内部矛盾,分化瓦解对我不利的同盟。由表1和表2可以发现,两国之间的控制力主要取决于双方的实力。而三边关系中的控制力则不仅仅取决于实力,还要考虑各方之间的友好性——与其他国家保持较好的友好性有利于提高本国的控制力。从这个角度说,弱国也可以有外交,弱国更需要外交智慧。毛泽东当年三个世界的划分,就是这方面经典的案例[17]。

中国和美国是世界上两个最大的国家,一个是军事、科技和经济强国,一个是人口和经济大国。若中国和美国构成双方对峙,中国还是处在不利的局面。因此,处理与美国的争端,最好拉上俄罗斯,或者第三世界,或者其他对中国有利者。

中日之间的力量对比,基本上可以说是半斤对八两。近期日本极右势力掌权,整个社会极右化倾向明显[18]。这时,要牵制日本,最好拉上韩国、俄罗斯。包括领海问题,韩国、俄罗斯与日本也有领海争端,把日韩、日俄之间的领海、领土争端端出来,有利于中国。中国借助开罗宣言和波斯坦公告[19],拉二战同盟国进来,大张旗鼓地搞抗战胜利70周年庆典,以此来削弱美日同盟,抵制日本右翼势力,做法非常高明[20]。

中韩之间,虽然中国占据一定的主动权,但在某些问题上韩国也很强硬,比如去汉字化[21],比如韩药抢注知识产权、韩国端午节、越冬泡菜申报世界非物质遗产[22]等等。此时,可以拉朝鲜进来,利用朝鲜牵制韩国。此外,世界上的朝鲜族同胞一直把长白山脉看作是本民族的发祥地,其中的白头山更被看成是圣山。有了朝鲜的存在,可以大大地避免中国与韩国之间的直接争端。维护朝鲜半岛目前局势的稳定,符合中国的长期利益。

处理中国和东盟关系时,要利用东盟中对中国友好的国家在东盟内部做工作,避免东盟一极做大,与中国形成对立抗衡的局面。

中印之间的力量对比,中国相对强大一些,一般情况下应避免其他国家的干预。但可以拉上对中国友好、对印度不利的国家如巴基斯坦的介入,形成中国对印度的绝对优势。

6 结论和讨论

本文构建了外交事务中的控制力模型,定量计算了中国外交事务中典型双边关系、三边关系、多边关系中的控制力。从计算结果看,双边关系中把握主动权的最根本途径是提高国家综合实力。在处理多边关系时,除了综合实力外,还应该巧妙地进行斡旋,来提高自身的影响力,获取更多的利益,最主要的策略是安内攘外和化敌为友,即争取一切友好力量,分化瓦解不利的力量。

应该说明的是,定量计算结果是相对的,一是所使用的数据都是已有的研究成果,只是一面之词,且其中的个别数据事实已经变化;二是所使用的方法很简单,难以揭示外交事务的深层次规律。还应该注意的是,上述控制力模型只适合于传统外交,对于新型外交、即强调协商共赢外交[23]不甚实用。

参考文献:

[1] 周方银. 中国崛起、东亚格局变迁与东亚秩序的发展方向[J]. 当代亚太,2012(5):4-33.

[2] 杨洁篪. 努力开拓中国特色公共外交新局面[J]. 求是,2011(4):43-46.

[3] 吴建民. 弱国无外交吗?[J]. 今日中国(中文版),2014(10):12-13.

[4] Jiang A. Mao zedongs “three worlds” theory: Political considerations and value for the times[J].Social Sciences in China, 2013, 34(1):35-57.

[5] Kurlantzick J. Charm offensive: How chinas soft power is transforming the world[M]. Yale University Press, 2007.

[6] D'AnieriP. Ukrainian foreign policy from independence to inertia[J]. Communist and Post-Communist Studies, 2012, 45(s 3-4):447-456.

[7] Eren E. Rise of new centres of power in eurasia: Implications for turkish foreign policy[J]. Journal of Eurasian Studies, 2014, 5(2):184-191.

[8] Hansen F. Do the CIS member states share foreign policy preferences?[J]. Journal of Eurasian Studies, 2015, 6(1):69-78.

[9] ReveronD, Gvosdev N, Owens M. (Re)Discovering the national interest: The future of u.s. foreign policy and defense strategy:the evolution of an incidental superpower[M]. Washington, D.C.:Georgetown University Press, 2015.

[10] Shaffer B. Natural gas supply stability and foreign policy[J]. Energy Policy, 2013, (56):114-125.

[11] 唐建荣. 综合国力及其测定方法[J]. 统计与决策,1998,(12):7-8.

[12] 吴殿廷. 国力综合评估中的几个问题[J]. 人文地理,1992,7(2):59-66.

[13] 贾海涛. 中国综合国力评估及世界排名:理论、现实及测评公式[J]. 南京理工大学学报:社会科学版, 2012,25(5):1-16.

[14] 王玲. 关于综合国力的测度[J]. 世界经济与政治,2006,(6):45-52.

[15] 沈强. 中美俄日欧五大战略力量中的三组三边关系[J]. 中国国情国力,2003,(2):19-21.

[16] 郑泽民. 太平岛建机场,台湾当局又耍新招[J]. 世界知识,2006,(4)46-47.

[17] 毛泽东. 毛泽东选集第4卷 [M]. 北京:人民出版社,1972:1258-1260.

[18] 刘江永. 安倍再度执政后的中日关系展望[J]. 东北亚论坛,2013,(2):3-26.

[19] 周永生. 《开罗宣言》的法律与正义地位不容挑战[N]. 经济日报,2013-12-02(003).

[20] 荣维木. 奠定战后世界秩序的基本法律文献—《开罗宣言》和《波茨坦公告》对反法西斯成果的巩固[N]. 北京日报,2013-06-03(020).

[21] 崔道伟. 透视韩国“去汉化”现象[J]. 辽宁行政学院学报,2010,12(9):137-139.

[22] 本报评论员. 韩国泡菜申遗刺痛了谁?[N]. 大连日报,2013-11-21(04).

[23] 吴建民. 外交需要共赢思维,零和游戏已经行不通了[N]. 人民日报,2014-01-27.

Model of control power of foreign affairs and its application in China

WU Dian-ting, WANG Yong-ming, WU Di, ZHAO Lin

(School of Geography, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: By building models of control power of bilateral diplomacy and multilateral diplomacy, this paper calculates relative control of typical diplomatic spheres of China, and points out key things of China's diplomatic work. The result shows that in the bilateral diplomacy, control power of China is almost equivalent with Japan and Russia, slightly higher than South Korea, much higher than India, and Pakistan, but much lower than that of the United States. These state have a direct effect on bargaining power of China with these countries. Consider three-way diplomacy, in China - Japan - South Korea relations, China has considerable initiative, Japan is passive. In China-Japan- United States, China is passive. In the China -United States - Russia, cooperation between China and Russia make position of United States weakened. In China-India-Pakistan, the join of Pakistan greatly increase the control power of China. In quartet and even more relationship, cooperation of China and Russia is good for China.

Key words: foreign affair; control model; bilateral relations; the multilateral relations