西北五省承接产业转移与区域经济差距实证研究

——基于承接国际、国内产业转移视角

2016-08-13宋锋华

丁 鑫 宋锋华

(新疆财经大学经济学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

西北五省承接产业转移与区域经济差距实证研究

——基于承接国际、国内产业转移视角

丁鑫宋锋华

(新疆财经大学经济学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

文章以西北五省实际利用外商直接投资(FDI)、境内区外资金(RIT)、泰尔指数组间差距为变量,建立固定效应和随机效应模型定量研究西北五省2000-2014年承接产业转移与区域经济差距的关系。研究表明:西北五省通过承接国际、国内产业转移,显著缩小了与东部地区经济差距。当考虑人力资本变量时,发现该区域承接国际产业转移存在着人力资本门槛效应;而承接国内产业转移时,人力资本存量与经济差距存在“U”形关系。

承接产业转移;经济差距;人力资本;泰尔指数

一、引言

产业转移是发生在不同经济发展水平之间的一种重要现象,是对产业构成要素的国际间移动或地区间移动的描述,也是移出国(或区域)与移入国(或区域)产业布局调整与升级的有效路径[1]。从根本上来讲,产业转移是地域经济发展从不均衡到均衡的一条捷径,是时间和空间维度动态过程的结合体,更是优化区域产业空间布局,推进产业结构调整与升级,加速转变经济发展方式的必然要求。产业转移可按资金来源分为国际产业转移(IIT)和国内产业转移(RIT)。

改革开放后,国家鼓励有条件的地区优先发展,先富带动后富,最终达到共同富裕。东部沿海省市以有利的区位条件积极承接国际产业转移,经济得到快速、持续的发展,而中西部地区由于要素禀赋、经济基础、历史、地理区位等因素制约,与东部地区相比,发展较为缓慢,且二者差距呈现先扩大后减小趋势[2]。正是基于经济差距扩大所带来的负面效应,以及共同富裕的本质要求,党和国家实施了一系列重大战略政策,例如“西部大开发”“东北振兴”“中部崛起”等。政策上的倾斜为中西部地区带来了发展机遇,经济得到了持续发展。随着中西部地区经济的发展,中央政府鼓励其加快承接国际、国内产业转移,以期进一步缩小经济发展差距,实现区域协调发展、共同富裕。为此2010年颁布了《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》,并先后设立了广西桂东、皖江城市带、重庆沿江、湘南地区、荆州地区和黄河金三角六大国家级承接产业转移示范区。

我国对外开放的格局是由东部沿海到内陆渐进式的开放过程,因此,各区域承接国际、国内产业转移也存在着较大的差异。总体而言,东部地区承接国际产业转移高于中西部地区。截至2012年,东部地区承接国际产业转移资金达到10511.8万亿元,西部地区承接国际产业转移资金为564.9万亿美元;2000-2012年大部分FDI流向了东部地区,而西部地区承接境内区外资金(RIT)较为明显[2],东西部地区人均收入比值从2000年的5.03下降到2012年的1.477,从整体上西部地区承接国际产业转移资金显著增长,东西部经济发展差距在缩小,二者是否具有显著性关系?西部大开发战略实施以来,西北五省积极承接东部地区产业转移,2000-2014年,西北五省承接境内区外资金从 118.73亿元增加到16385.78亿元;人均收入从25767.71元增加到73398.8元。西北五省承接国内产业转移使人均收入得到持续增长,是否该区域承接国内产业转移缩小了与东部地区经济差距呢?

国内外学者对产业转移与区域经济差距之间的关系作了大量的研究。主要有以下几个方面的结论。一是承接国际产业转移扩大了我国东部地区与内部省市的差距。例如Fujita和Hu[3]、魏后凯[4]、李(Lee)[5]、陈(Chen)[6]认为我国东西部地区经济发展的差异是由于FDI引起的;万广华[7]研究表明,全球化可以显著扩大中国地区间收入差距,并且随着时间增强;熊宇认[8]为承接全球价值链高端环节的外包、R&D投入、高技术产品进出口、工资相对差距水平将会增加,地区经济发展差距将会增大。二是承接国际产业转移缩小了我国沿海地区与内陆地区的经济差距。例如江静和刘志彪[9]以国际分工深化视角分析服务产业转移对地区收入差距的影响,认为越来越多的企业将研发、品牌设计、营销等部门配置在我国东部沿海地区,加工制造配置在内陆地区,缩小了中国内部经济差距;张龙鹏与周立群[2]研究得出西部地区承接国际产业转移有助于缩小与东部地区经济差异,而承接国内产业转移效果则不太明显;三是从承接国内产业转移角度的研究。例如杨扬等[10]研究认为广东省城市间的产业转移是引起省内经济差距缩小的主要原因,并且省内转移态势较明显的是高耗能产业和资本存量较低的传统制造业;魏后凯[11]认为,产业转移是企业经济活动的扩张,扩张的先后顺序可按照销售机构、生产工厂、研发机构和公司总部的转移,是否缩小二者间的经济差距,则是一种动态的博弈过程;张公嵬、梁琦[12]认为产业转移使得中西部地区的全要素生产率平均比东部地区高出5%-6%,如果这种预期的全要素生产率发挥作用,形成大规模的产业转移,则会缩小与东部地区经济发展差距。

从现有的研究来看主要存在以下缺陷:一是西部地区各省份经济基础、资源禀赋都不尽相同,承接产业转移的能力不同,各省区间存在一定的发展差距,而目前研究以西部整体为研究对象,其结果可能存在偏差。二是多数研究承接产业转移的学者都证实了经济效益、社会效益、环境效益的实现,如刘紫姣[13]等。但西北五省区承接产业转移是否缩小了与东部地区经济差距,实现经济效益,研究结论存在争议。故本文以西北五省2000-2014年省级面板数据,实证研究该区域承接国际、国内产业转移与经济发展差距关系。

二、理论分析与研究设计

(一)理论分析

关于承接产业转移与经济发展差距的主要理论有“发展/现代化”理论、“世界体系/依附”理论。美国经济学家库兹涅茨[14]提出倒“U”形收入差距学说是“发展/现代化”理论的主要代表,该理论认为收入不平等的长期趋势是先扩大,然后趋于稳定,最后逐步缩小,是资本作用于一国的经济发展而对收入差距产生影响,并且没有对内资、外资相互区分,认为只是有效的资本形式。“世界体系/依附”理论认为一国的收入分配主要是受社会支配体制作用的影响。支持该理论的认为,承接国际产业转移在一定程度上恶化了东道国的收入分配,并且其不均衡程度依赖于所处倒“U”形收入阶段。

承接产业转移对欠发达地区的主要作用体现在:要素注入效应、技术溢出效应、关联带动效应、产业结构升级效应和观念更新效应[15],并通过工资和就业水平、技术溢出、产业结构等方式来影响区域经济差距。对于承接地而言,具有优越的要素禀赋、廉价的劳动力,并且承接的产业转移大多都是资源密集型、劳动力密集型产业,为当地提供了大量的就业机会,从而提升了承接地经济发展水平。欠发达地区劳动技能、知识和生产技术的迅速积累,势必可以适应承接资本密集型、技术密集型的产业,促使该区域经济的持续、快速发展;承接地从资源密集型、劳动密集型产业升级为技术密集型、资本密集型产业,产业结构得到优化与升级,是资本供给与技术溢出效应促进了产业结构高级化和高效化的发展,也可以通过产业间的前向、后向关联,带动欠发达地区的发展。而对于承接地,承接产业转移是否增大、缩小区域经济差距有待于实证的检验。

(二)模型建立与变量说明

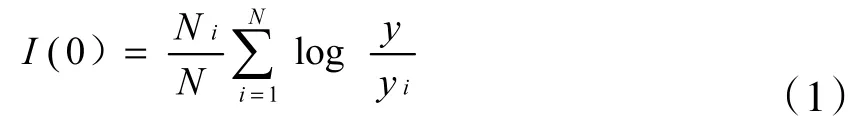

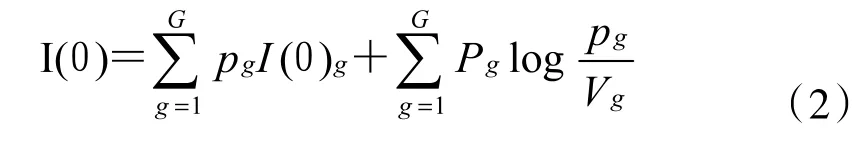

衡量区域间经济差距的指标有变异系数、标准差、基尼系数、泰尔指数。由于泰尔指数可以划分为组间差异和组内差异,所以被广泛运用在区域整体差异和区域间的差异研究,计算公式为:

式中,I(0)表示泰尔指数,Ni表示i区域的人口,N表示总人口;yi表示某区域的人均GDP,y表示实际GDP。进一步的泰尔指数可以分解为:

第一项表示组内差异,第二项表示组间差距。基于泰尔指数组间差距可以衡量区域间的经济差距,故本文采用泰尔指数估算西北五省与东部地区的组间差距,经过适当变形可得计算公式为:

其中,GDPj、Nj分别表示第j地区实际GDP和人口;GDP和N分别代表东部地区实际GDP和某省的实际GDP和人口,该值越大则代表与东部地区经济差距就越大。例如,计算新疆与东部地区的差距j可以取值1或者2,分别代表东部地区和新疆,GDP和N分别代表东部地区和新疆实际GDP和人口。可得如图1所示的西北五省2000-2014年泰尔指数组间差距图形。

图1 西北五省与东部地区经济发展差距比较

由1图可知,西北五省在,西部大开发战略实施后与东部地区发展差距总体呈现逐渐减小的趋势。其中陕西、甘肃与东部地区发展差距减小的幅度较大。2000-2004年陕西、甘肃与东部地区差距变化较为稳定,2004-2014年两省与东部地区发展差距迅速缩小;新疆与东部地区差距2000-2009年先增大,2009-2014年呈现减小的趋势。青海、宁夏与东部地区经济发展差距从西部大开发战略实施以来,逐渐减少,较为平缓。

为了验证西北五省在“西部大开发”战略实施以来,承接产业转移与经济发展差距之间的关系。本文建立如下计量模型:

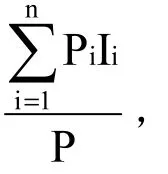

其中,REGIONit表示西北五省2000-2014年与东部地区的发展差距,是上文中生成的泰尔指数组间差距,作为被解释变量;根据赵文娟[16]、陈飞[21]的研究,外商直接投资(FDI)、西部地区实际利用境内区外资金(RIT)分别为国际、国内产业转移的主要表现形式,故本文将以西北五省实际利用外资(FDI)和境内区外资金(RIT)衡量国际、国内产业转移,作为解释变量;Xjit是为了模型估计更加稳健的控制变量。根据王小鲁和樊纲[17]的研究,本文选取的控制变量有财政支出(EXP)、人力资本(HC)、人口数量(POP)、产业结构(INDUS)、固定资产投资(INV)和实际人均GDP (PGDP)。其中,产业结构(INDUS)用第二产业产值与实际GDP的比值表示,人力资本(HC)表示6岁以上平均教育年龄,其计算公式为:Ii表示不同教育层次的年限,Pi表示不同教育层次的人数,P表示6岁以上人口总数,接受教育的层次分别为小学、初中、高中、大专及以上,相对应的教育年限分别为6年、9年、12年、16年。新经济增长理论认为人力资本是促使经济增长的一个重要因素,并且国内外学者已经将人力资本与经济发展差距相联系,本文将资本存量(HC)与承接产业转移资金的交乘项作为解释变量。

(三)数据来源

三、实证分析

(一)西北五省承接国际产业转移与区域经济发展差距实证分析

本文采用Stata11.0软件,依据上述数据建立模型(4)的回归方程,具体结果见表1。(1)和(2)没有加入FDI与人力资本的交乘项。(1)和(2)、(3)和(4)回归结果经过豪斯曼(Hausman)检验,均显示固定效应优于随机效应,R2达到0.83。所以,二者都采用固定效应模型。(1)中IIT的系数为负值,并且在1%的显著性水平下显著,表明西北五省2000-2014年承接国际产业转移有助于缩小与东部经济发展差距,两者呈负相关关系,表明承接国际产业转移每增加1%,将与东部地区缩小经济差距0.007%,(3)中由于变量IIT、HC、IIT *HC的自然对数存在共线性,故Stata11.0软件将IIT变量自动删除。当考虑人力资本与承接国际产业转移的交乘项后,回归结果显示,随着人力资本的增加,西北五省承接国际产业转移有助于缩小与东部经济发展差距,系数为-0.0063,在1%的显著性水平下显著。表明当承接国际产业转移到一定程度时,资本存量每增加1%,西北五省与东部经济发展差距减少0.0063%。由此可知,西北五省承接国际产业转移与人力资本有效结合可以显著缩小与东部地区发展差距。

由(1)和(3)对比可知西北五省在承接国际产业转移时,存在人力资本门槛效应。(1)中显示人力资本与东部地区经济发展差距成正比,即西北五省人力资本增加1%,其与东部地区差距将会增加0.006%,有悖于理论;而(3)中表明西北五省在具有一定人力资本积累基础上,承接国际产业转移有利于缩小与东部地区发展差距。这是因为国际产业转移大部分都是资本密集型、技术密集型产业,只有当人力资本积累达到一定基数时,才能有效发挥人力资本积累与承接国际产业转移相匹配作用,缩小与东部经济发展差距。

本文采用的时间面板数据时间跨度较长,需要检验面板数据的异方差、序列相关和截面相关。故对固定模型1和固定效应模型2做稳健性检验。结果显示:(1)中异方差p值、序列相关P值、截面相关p值分别在10%、1%、5%的显著性水平下显著;(3)中异方差p值、序列相关P值、截面相关p值分别在5%、1%、5%的显著性水平下显著。即(1)和(3)均通过了稳健性检验,故采用固定效应模型,具体结果可见表2。

表1 西北五省承接国际产业转移与经济发展差距回归分析

表2 固定效应模型检验

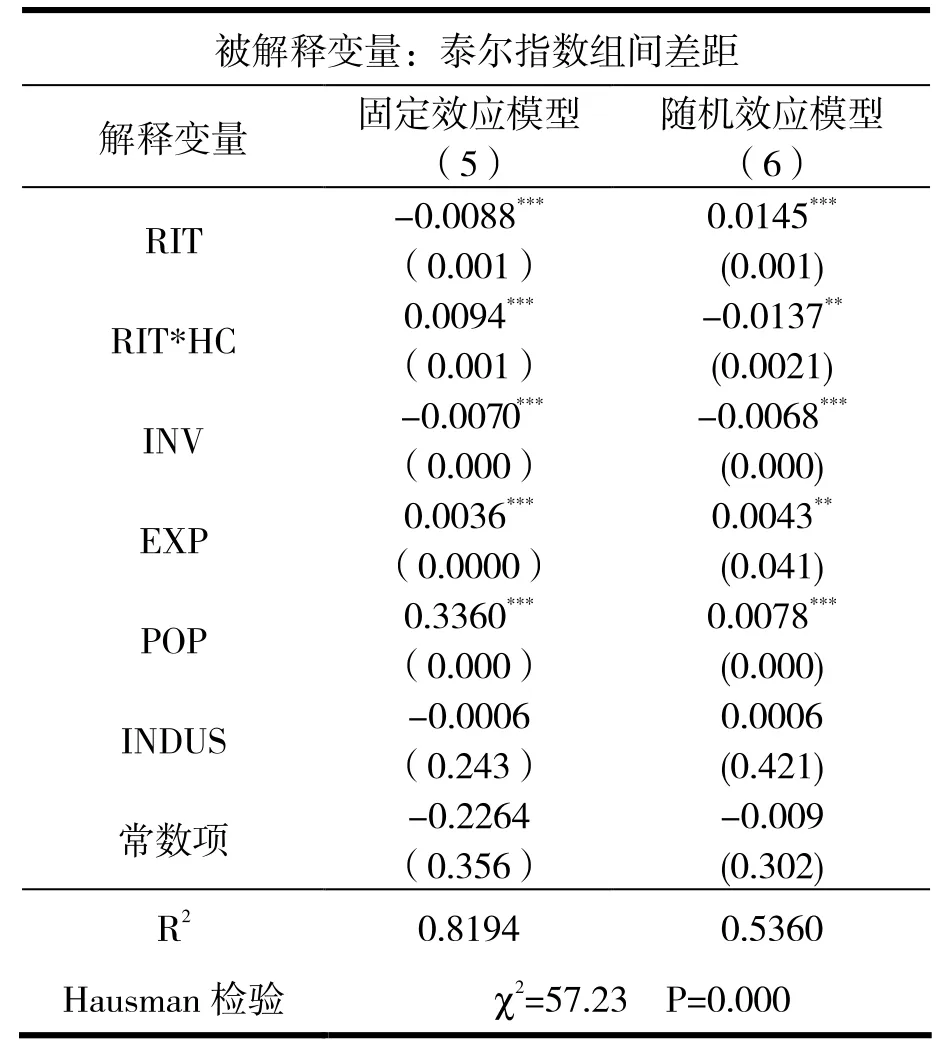

(二)西北五省承接国内产业转移与经济发展差距关系实证分析

同理采用上述数据和模型建立西北五省承接国内产业转移与泰尔指数组间差距回归方程,为考虑回归结果的稳健性,本文直接将人力资本与承接国内产业转移的交乘项作为解释变量,具体回归结果见表3。对比(5)和(6)可知,经过hausman检验,发现χ2=57.23,P=0.000,故本文选择固定效应模型(5)。

回归结果显示,承接国内产业转移可以显著缩小与东部地区发展差距,系数为-0.009,并在1%的显著性水平下显著,即二者呈负相关关系,西北五省承接国内产业转移每增加1%,将会缩小与东部地区差距0.009%;人力资本与承接国内产业转移交乘项系数为0.009,在1%的显著性水平下显著,即西北五省在承接国内产业转移时,增加人力资本的积累,反而会增大与东部地区的经济发展差距。主要是因为西北五省承接国内产业转移主要是劳动密集型、资源密集型产业。这些产业对人力资本要求不高,劳动力的投入促使经济快速发展,随着西北五省人力资本积累,从事劳动密集型、资源密集型产业的劳动力相对减少,成本增加,会在一定程度上抑制劳动密集型、资源密集型产业的发展,则会扩大与东部地区经济差距。即该区域承接国内产业转移时,人力资本积累与区域经济差距存在“U”形关系。

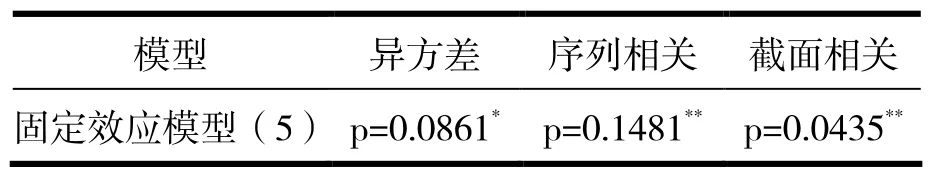

在对固定效应模型(5)的稳定性检验发现:其异方差检验p=0.0861,在1%的显著性水平下显著;序列相关检验p=0.1481,在5%的显著性水平下显著;截面相关性p=0.0435,在5%的显著性水平下显著。该模型通过了稳定性检验,故本文采用固定效应模型,具体结果见表4。

表3 西北五省承接国内产业转移与经济发展差距实证分析

表4 固定效应模型稳定性检验

此外,对比西北五省承接国际、国内产业转移,可得以下几点稳健性结论:(1)西北五省承接国际、国内产业转移时,固定资产投资都显著缩小与东部地区经济发展差距。在承接国际产业转移时,固定资产投资每增加1%,至少将会缩小与东部地区0.006%的差距,并且该系数在1%的显著性水平下通过显著性检验;在承接国内产业转移时,固定资产投资每增加1%,将会减少与东部地区0.007%的差距,系数同样在1%的显著性水平下显著。(2)西北五省人口增长将会是阻碍该区域与东部地区协调发展的一个重要原因。西北五省人口每增加1%,其与东部地区发展差距至少将会增加0.3%。(3)产业结构对区域经济发展差距的影响不显著。

四、结论与政策启示

(一)结论

1.西北五省承接国际、国内产业转移都显著与区域经济差距呈负相关关系。承接国际产业转移主要是资本密集型、技术密集型产业,可以有效地提高西北五省的发展能力,从而带动地区经济发展,缩小区域间经济发展差距;承接国内产业转移主要是资源密集型、劳动密集型产业,可以有效地发挥西北五省要素禀赋,同样促进经济增长,缩小区域间经济发展差距。

2.从人力资本变量来看,西北五省承接国际产业转移存在着人力资本门槛效应。当承接国际产业转移在一定范围时,人力资本与区域经济发展差距存在显著的正相关,人力资本积累不会缩小区域发展差距,反而会扩大差距;而当承接国际产业转移超过一定范围时,人力资本的积累会有效地抑制区域经济差距。

3.西北五省承接国内产业转移时,人力资本与区域经济差距存在“U”形关系。西北五省承接国内产业转移主要是劳动密集型、资源密集型产业。这些产业对人力资本要求不高,劳动力的投入促使经济快速发展,而随着该区域人力资本的积累,从事劳动密集型、资源密集型产业的劳动力相对减少,成本增加,会在一定程度上抑制此类产业的发展,扩大与东部地区发展差距。

4.西北五省承接产业转移是通过工资和就业水平、技术溢出、产业结构转型与升级等传导机制来影响区域经济差距。

(二)政策启示

1.西北五省要加大对外开放力度,积极承接国际、国内产业转移。各地区政府要做好招商引资工作,定期举行招商推介会,推出一系列减免政策,吸引质优企业、产业落户本省,同时要禁止“高污染、高能耗、低产出”产业的承接。

2.西北五省承接能力发展到一定程度时,其发展政策要转向内生驱动转变。西部大开发战略实施以来,大量倾斜性政策,促进了西北五省的发展,而内生增长理论说明,人力资本的积累可以更好地促进经济的发展。以人力资本为主要的资本积累与技术密集型产业相结合,可以更好地缩小区域经济发展差距,推动地区经济发展。

3.西北五省在承接国际、国内产业转移时,应注意产业的合理配套与衔接。承接国际产业转移主要是资本与技术密集型的产业,而承接国内产业转移主要是资源和劳动力密集型的产业,二者有效地配套一方面可以提升本地区的经济发展,另一方面可以促进产业结构转型、升级。

4.在劳动力较为丰富的省份可以积极承接劳动力密集型产业。例如:电子加工、服装、纺织等产业,有利于该区域就业效应的扩大,增加该区域就业和工资水平。积极承接技术、资本密集型产业转移,吸收、消化和模仿转移产业所包含的先进技术,制定相关的法律政策,鼓励技术创新;支持人力资本的积累,提升劳动力素质,定期开展技术培训。

[1]陈建军.产业区域转移与东扩西进战略[M].北京:中华书局,2002:03.

[2]张龙鹏,周立群.产业转移缩小了区域经济差距吗——来自中国西部地区的经验数据[J].财经科学,2015,(2):80-89.

[3]Masahisa Fujita,Dapeng Hu.Regional Disparity in China 1985-1994:The effects of Globalization and Economic Liberalization[J].The Annals of Regional Science,2001,(35):3-37.

[4]魏后凯.外商直接投资对中国区域经济增长的影响[J].经济研究,2002,(4):19-26.

[5]J.Lee.Regional Difference In the Impact of the Open Door Policy on Income Growth in China[J].Journal of Economic Development,1994,19(1).

[6]C.Chen,L.Chang,Y.Zhang.The Role of Foreign Direct Investment in china Post-1978 Economic Development [J].World Development,1955,23(4).

[7]熊宇.承接国际外包扩大了我国相对工资差距吗?[J].产业经济研究,2011,(1):

[8]万广华,陆铭,陈钊.全球化与地区间收入差距:来自中国的证据[J].中国社会科学,2005,(3):

[9]江静,刘志彪.服务产业转移缩小了地区收入差距吗[J].经济理论与经济管理,2012,(9):90-100.

[10]杨扬,徐现祥,舒元.广东省内经济差距缩小与产业转移[J].经济管理,2009,(4):40-49.

[11]魏后凯.产业转移的发展趋势及其对竞争力的影响[J].福建论坛(社会科学版),2003,4:11-15.

[12]张公嵬,梁琦.产业转移与资源的空间配置效应研究[J].产业经济评论,2010,(3):1-21.

[13]刘紫姣.承接产业转移的区域性经济效益研究[D].大连理工大学,2008:11-25.

[14]Kuznets.Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review,1955,Vol.45,1-28.

[15]陈刚,陈红儿.区际产业转移理论探微.贵州社会科学,2001,(4):2-6.

[16]赵文娟.基于FDI的国际产业转移的实证研究——以上海市为例[D].山西大学,2012:3-15.

[17]王小鲁,樊纲.中国地区差距的变动趋势和影响因素[J].经济研究,2004,(1):33-44.

[18]陈飞.西部地区承接产业转移的影响因素及效应研究[D].中国农业大学,2013:44-52.

(责任编辑:李亚利)

新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(项目编号:2013211A033);新疆财经大学研究生科研基金项目(项目编号:XJUFE2016K014)。

丁鑫(1989-),男,江苏盐城人,硕士研究生,研究方向:产业经济;宋锋华(1972-),男,新疆乌鲁木齐人,博士,副教授,研究方向:产业经济、城市经济。