敦煌及古代医籍中柴胡汤用药配伍规律的数据挖掘研究*

2016-08-12李廷保

李廷保

(甘肃中医药大学中医临床学院,甘肃 兰州 730000)

敦煌及古代医籍中柴胡汤用药配伍规律的数据挖掘研究*

李廷保

(甘肃中医药大学中医临床学院,甘肃 兰州 730000)

自清以前古医籍中,汉、晋、南朝、唐、宋、元、明、清8代共57部,按不同年代及医籍引用相同方剂重复计,涉及有关柴胡汤171首。其中28部出现正名柴胡汤129首,37部出现异名柴胡汤42首。整理组方不同柴胡汤117首涉及中药135味,药物分为18类,单味用药总次数1045次。通过分析研究历代柴胡汤组成可知:敦煌古医方所载柴胡汤由核心药物柴胡、黄芩和白芍药加减配伍而成。与《外台秘要》柴胡汤组方相比少茵陈,多大青叶、知母、石膏,方药组成最接近,可能为其前者的加减方。

敦煌及古代医籍;柴胡汤;用药配伍规律;数据挖掘研究

从古及今,敦煌及古代医籍[1-3]中出现的同名柴胡汤甚多,大多具有和解少阳,内泻热结之功,但其药物组成,主治病症侧重各有所异。对清代以前古籍中所出现正名异名柴胡汤,列出方名出处、作者、成书年代,并建立柴胡汤方药数据库,根据《中药学》[4]和《中药大字典》[5]分类标准对药物药类进行统计,运用统计学方法:累积频次=相同功效频次累加之和;使用频率=累积频次/总频次×100%;平均频次=累积频次/药味数,反映药物使用的集中度,对其药物药类频次频率进行分析,以期总结出敦煌及古代医籍中柴胡汤的相关性及用药配伍规律体系。

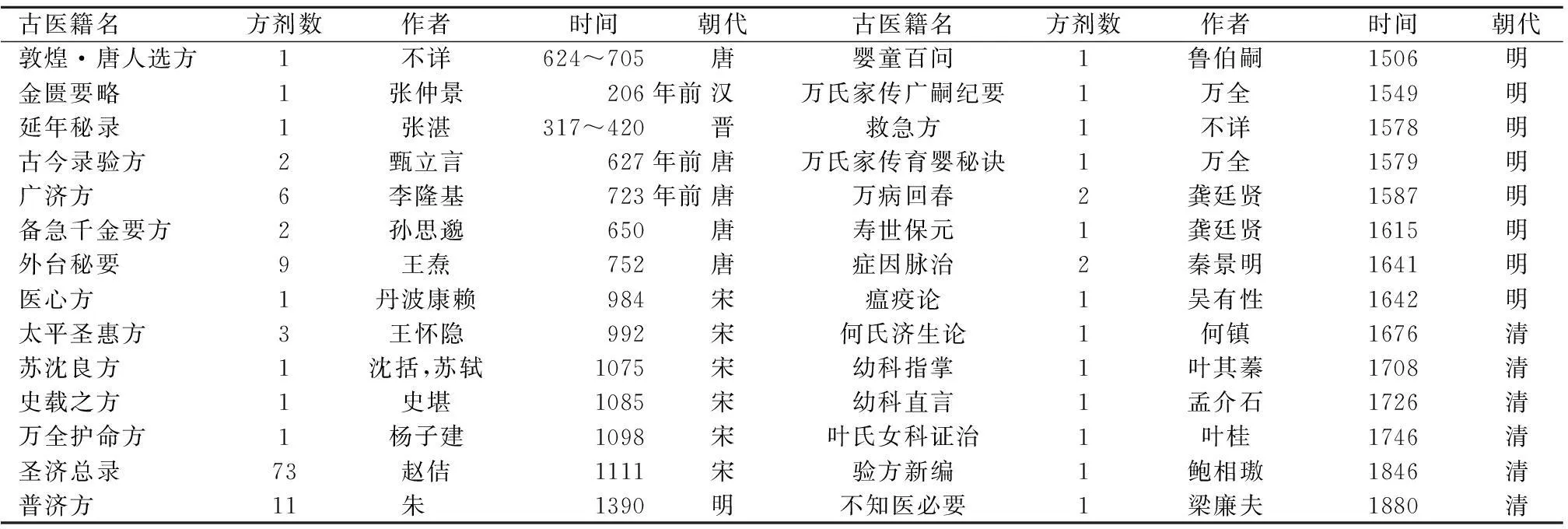

1 敦煌及古医籍中正异名柴胡汤的出处、作者、成书年代

在清代以前的所有古医籍中,其正名异名柴胡汤的出处、作者、成书年代分布情况见表1、表2。

表1 正名柴胡汤的出处、作者、成书年代一览表

表2 异名柴胡汤的出处、作者、成书年代一览表

由表1知:自清以前古医籍中,仅汉、晋、唐、宋、明、清6代共28部古籍出现柴胡汤117首,按不同年代引用相同方剂重复计,则汉1部方1首;晋1部方1首;唐5部方20首;宋6部方80首;明9部方21首;清6部方6首。由表2知:在汉、南朝、唐、宋、元、明、清7代共37部古籍出现异名柴胡汤42首,其中汉1部方1首;南朝1部方1首;唐3部方3首;宋9部方11首;元3部方3首;明12部方15首;清8部方 8首。

2 敦煌及古医籍中柴胡汤用药配伍思路数据分析

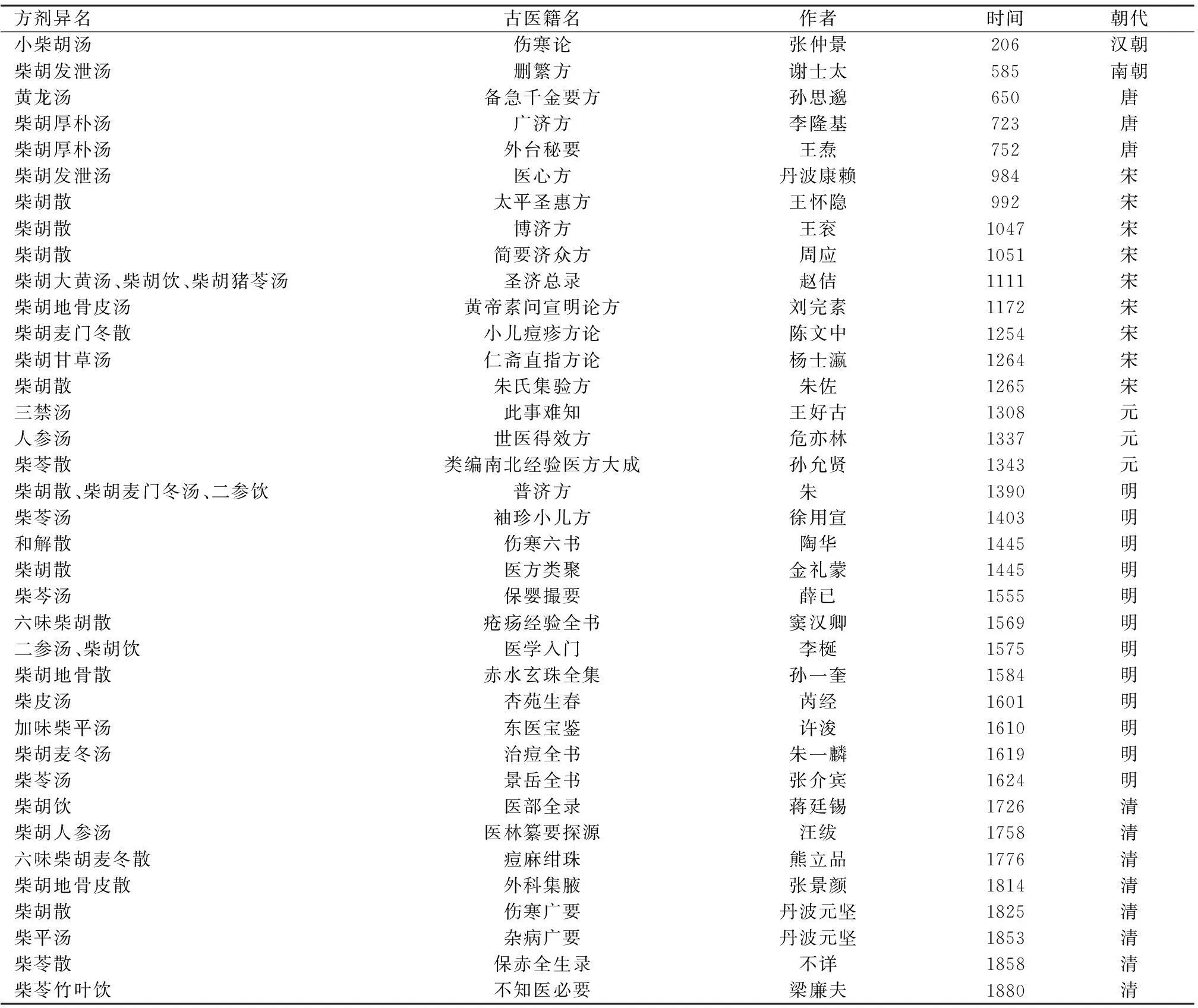

2.1方剂中使用单味药频数频率分析

通过对清代以前117首柴胡汤复方所涉及的135味中药进行统计分析,使用频率最高为11.20%,最低为0.10%。其中5味药物(3.70%)使用频率≥3%;23味药物(17.04%)介于1.0%~3.0%;21味药物(15.56%)介于0.5%~1.0%;其他86味中药(63.70%)使用频率<0.5%。现对使用频率大于0.5%的中药进行分析:在135味中药中,使用频率>0.5%的中药共49味,其中,使用频率≥6%的中药共2味(1.48%);4.0%~5.0%的中药共2味(1.48%);3.0%~4.0%的中药共1味(0.74%);2.0%~3.0%共4味(2.96%);1.0%~2.0%共19味(14.07%);0.5%~1.0%共21味(15.56%)。其分布情况见表3。

表3 117首方剂选用单味中药频数频率一览表

由表3可知:117首复方中,使用频率>0.5%的49味药累计使用频次867次,占总用药味数(135味)的36.30%,占总频次(1045次)的82.97%,因此认为前49味药是临证辨治疾病的高频次药物,累计频率达82.98%。核心药主要为柴胡、甘草、黄芩、生姜、人参、麦门冬、白芍药、枳壳、茯苓等。

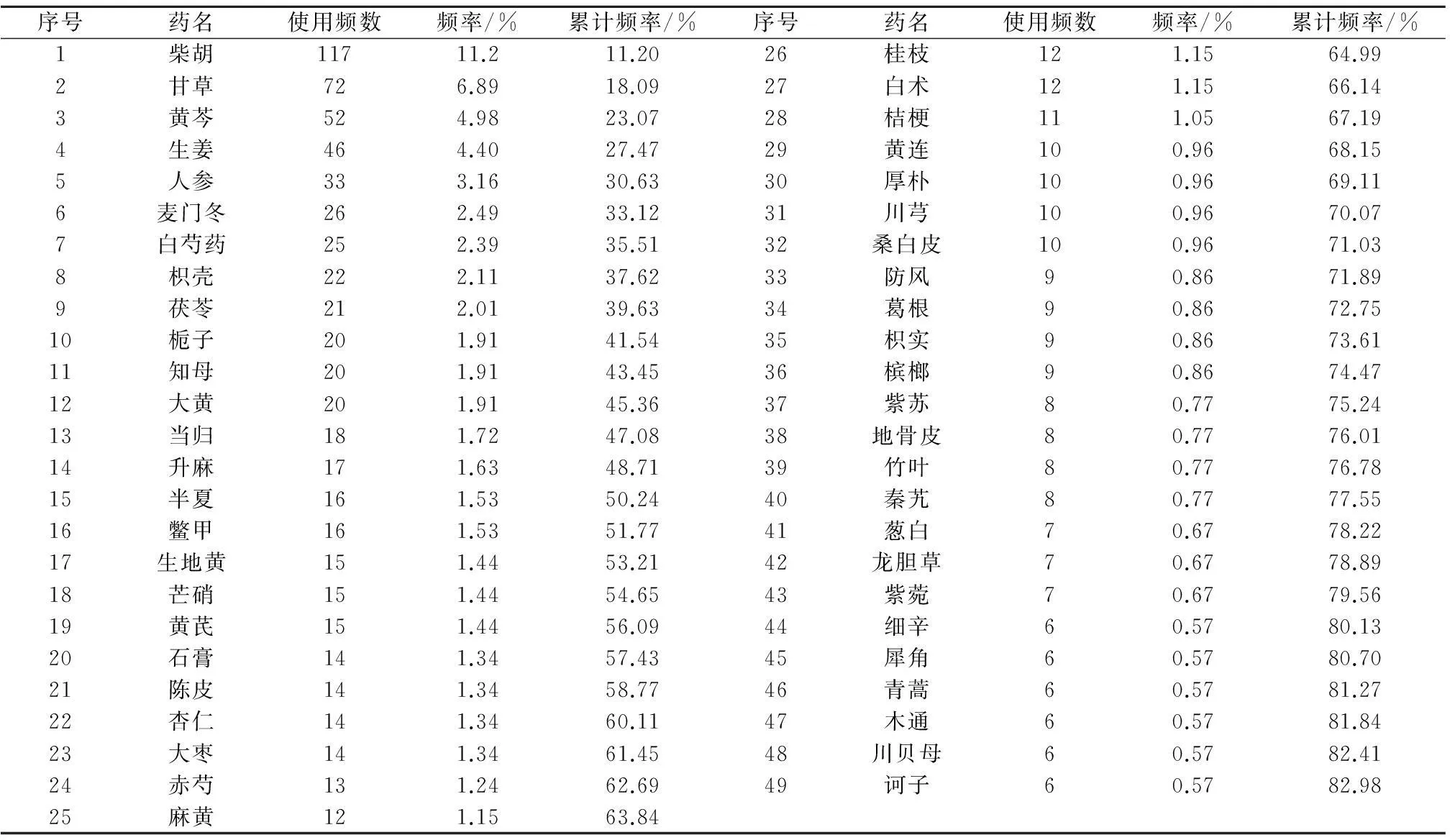

2.2方剂中使用药物功效分析

药物功效统计以药味数、累积频次、使用频率及平均频次来描述。将整理的117首复方涉及的135味中药分为18类,其分布情况见表4。

表4 117首方剂使用药物功效统计一览表

由表4显示:使用频率最高的3类功效药物的累积频次为707次,占总频次(1045次)的67.66%,其中解表药(24.69%)使用频率最高,其次是补虚药(24.02%),再次是清热药(18.95%),这3类药使用频率均较高,是临证辨治疾病的基本配伍药类。泻下药和驱虫药使用频次虽不高,但平均频次都不低,做为治疗疾病的主要增效配伍药类。

3 结 论

通过上述对敦煌及古医籍中柴胡汤分析研究可知:①历代柴胡汤组成核心药物为柴胡、甘草、黄芩、生姜、人参、麦门冬、白芍药、枳壳、茯苓等。②核心药类以解表药、补虚药、清热药为主。③敦煌古医方所载柴胡汤由核心药物柴胡、黄芩和白芍药加减配伍而成。④《外台秘要》柴胡汤组方比敦煌古方柴胡汤多茵陈,少大青叶、知母、石膏,方药组成最接近,可能为其后者的加减方。

综上所述:通过对敦煌及古医籍中柴胡汤的研究,有助于认识历代柴胡汤组方用药的历史源流,特别对敦煌古医方所载柴胡汤有更深入了解,为临床治疗少阳阳明合病证提供更好的用药配伍规律体系。

[1]刘喜平.敦煌古医方研究[M].北京:科学普及出版社,2006:223-224.

[2]马继兴.敦煌古医籍考释[M].江西:江西科学技术出版社,1988:161.

[3]彭怀仁.中医方剂大辞典[M].北京:人民卫生出版社,2002:927-936.

[4]高学敏.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2012:51-1932.

[5]江苏新医学院.中药大辞典[M].上海:上海科学技术出版社,2005:1-1489.

(编辑张大明)

2015-09-08

1001-6910(2016)07-0056-04

R22

B

10.3969/j.issn.1001-6910.2016.07.28

李廷保(1965-),男(汉族),副教授,中医学硕士,从事中医外科学和皮肤病教学及临床研究。

甘肃省中医药管理局科研项目(GZK-2015-4);甘肃省高校人文社科重点研究基地敦煌医学文献整理与应用研究中心开放基金项目(DHYX2014-02)

·文献研究·