画卷里的铁血长江—纪念中国工农红军长征胜利80周年

2016-08-08许向群

文/许向群

画卷里的铁血长江—纪念中国工农红军长征胜利80周年

文/许向群

编者按

长征,作为“中华民族伟大复兴历史进程中的巍峨丰碑”,也在当代中国美术史上绘就了视觉的史诗。长征精神激励着一代代美术工作者拿起画笔、刻刀,创作热潮从未停歇。在纪念中国工农红军长征胜利八十周年的日子里,全国各地的美术工作者们再一次重走长征路,以画笔担纲,借助美术作品独特的视觉感染力,在一件件作品中实现历史与现实的对话,既是缅怀历史,又重在弘扬长征精神,为走好新的长征路铺就精神底色。

在20世纪中国人民波澜壮阔的革命斗争中,发生了一件举世闻名的壮举 — 中国工农红军的万里长征。这次征程为中国革命的胜利保留了火种,奠定了基础。长征是一段神奇的历史,它给人类精神层面注入的意义和活力,使它成为新中国成立以来各类文艺创作关注的一个重大主题。在纪念红军长征胜利80周年之际,概述与梳理长征题材的美术作品,是从图像的角度来进行一次视觉的长征,同时,也试图通过回顾和小结,对当下的长征题材美术创作提供有益的借鉴和启发。

一、亲历者手中的画笔

查阅相关资料记载,现有作品存世并亲历过长征的画家,有黄镇与廖承志两位。黄镇曾是上海艺专的学生,参加红军后一直从事宣传工作。在残酷的战争年代,艺术的主要功能是宣传与鼓动,漫画、招贴画和标语是战时美术的主要形式。因此,黄镇在长征途中,用简陋的笔和锅灰调制的墨,画在收集来的各色纸张上的速写就显得更加具有特殊的意义和价值。黄镇的速写带有显著的漫画笔调,而这种相对轻松的笔法,不但具有纪实功能,而且体现了一种心态和精神。生存的险恶、环境的残酷,却诞生出乐观的艺术,这种信仰与精神的力量,通过粗糙的画面传达得淋漓尽致。

[1]

具有日本东京上野美术学校学画经历的廖承志,在油灯下绘画到深夜的形象给同他一起长征的严长寿留下了难忘的印象,他回忆说:“廖承志同志在长征中的主要任务是刻连环画,每天送去的连环画文字说明,他不完成刻画任务哪怕再晚也不休息。”廖承志的乐观使他成为红军队伍中受人喜爱的画家。

二、重走长征路的画家

长征题材的主题性创作一直是建国以来美术创作的重点题材,在《毛泽东延安文艺座谈会上的讲话》思想指导、影响下的一代画家,为了能够真切地体验长征的艰难困苦,感受红军的坚强意志和精神,重走长征路或部分重走长征路的艺术家难以计数,本文根据作品的影响广度及相关资料,介绍几位具有代表性的画家。

董希文是建国后较早重走长征路的画家之一。

在他为数可观的重大主题和历史画创作中,他自己最喜欢的却是藏于中国革命军事博物馆的《红军不怕远征难》。1955年,董先生有机会随同八一电影制片厂的摄制组重走长征路,这次旅行写生,董先生肩背二十多斤的画具翻雪山,过草地,历时整整半年。常常是别人休息、宿营时,是董先生开始工作的时候。为了不放过一个好的场景,他有时骑在马上边走边画;有时一手拿着干粮用餐,一手拿着画笔写生;有时还站在雨中作画……今天,我们从董先生在大渡河铁索桥下写生、在雀儿山上骑骡远眺等几张照片中,依然能够感受到当年环境的艰苦和董先生的执著与勤奋。

这次采风回京后,董希文创作了《红军不怕远征难》这一后来被公认为是主题性绘画的经典之作。

20世纪70年代,以何孔德、高虹为首的一批军队美术家,受命反映长征沿线的新面貌,他们分批重走长征路,创作了一批后来在社会上有着广泛影响的写生作品。当时,作为创作受压抑甚至没有画画自由的何孔德等人,能够远离政治斗争的旋涡,回归自然采风写生,不能不说是一次十分愉快的旅行。他们畅游在红军曾经行进过的山水之间,笔下的长征沿途风景,更多呈现的是对自然的真诚礼赞。这批发自内心真情实感和有别于当时绘画模式、绘画技法的作品显得十分清新、抒情,给在特定历史时期人们单调、沉闷的审美生活中注入了一丝春风。

沈尧伊在当代美术家中可能是最钟情长征美术的一位

从1975年至今,他已经5次独自走访长征路线,创作了《而今迈步从头越》《长征路上》等5件大型油画作品。他用6年的时间,完成了长篇连环画《地球的红飘带》,创造了我国连环画创作上的一个里程碑,他创作的《革命理想高于天》更是感动了一代人。沈尧伊说:“长征对我来说是一个红色神话。”

三、浓墨重彩的长征画廊

由于长征在中国历史上的特殊意义以及后来的象征意义,使它在中国人的心目中变得非同寻常。20世纪五六十年代,新兴的共和国需要一批反映自己革命历程的鸿篇巨制,美术家们处在高涨的精神状态中,在艺术上对崇高的礼赞与对英雄主义的颂扬均是发自内心的。

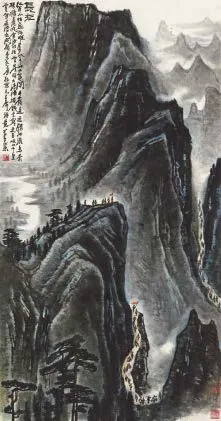

新中国百废待兴,随着中国历史博物馆、中国革命博物馆、中国人民革命军事博物馆等大型场馆的兴建,需要征集一批高水准的革命历史题材作品,其中自然少不了长征的选题。当时,投身革命历史题材创作的均是重量级画家。油画有《人民慰问红军》(徐悲鸿)、《过雪山》(吴作人)、《送别》(靳尚谊),中国画有《渡乌江》(蒋兆和)、《巧渡金沙江》(宗其香)、《六盘山》(李可染)、《红军不怕远征难》(陆俨少),版画有《过草地》(李桦)、《雪山峡谷》(王琦)等,无一不是以长征为主题的。当时还有一些老画家,为了跟上时代的要求,用山水长卷的形式描绘红军长征的全程。

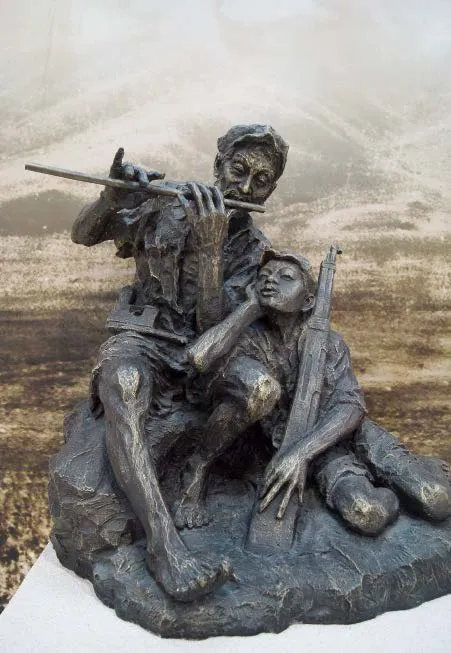

顺便提一句,后来被当作长征题材的标志性雕塑《艰苦岁月》(潘鹤),原本是一件反映海南游击队的作品(见潘鹤《回首“艰苦岁月”》一文),解读的误会与惯性使它至今仍放在中国人民革命军事博物馆长征馆的陈列室里。

[2]

[3]

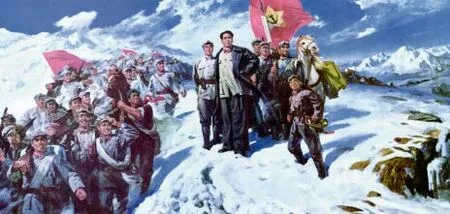

我们从艾中信创作油画《红军过雪山》的体会之中,能够比较清晰地看出当时画家在创作长征题材时的心态与过程。“在接受创作任务后,构思过程中曾向参加过长征的炮兵指战员请教,了解到在峥嵘岁月中的感人情景,那跋涉雪坡、攀登冰崖的艰苦卓绝,是军事史上从来没有过的。革命英雄主义的气概,实足以惊天地、泣鬼神。我听了老红军深情的回忆后,脑子立刻浮现出耸立云天的巍巍崇岭,觉得这雄伟的雪山,正是体现红军革命意志的象征,这巍然兀立的高山,正好作为母题推动创作构思。”“构思过程中,毛主席的两句诗:‘更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜’,这是写景,又是抒情,情景交融,表现出革命乐观主义高昂精神。这‘喜’字和‘尽开颜’三字,是革命气概极大充沛的感情抒发。过雪山诚然艰苦卓绝,但是克服困难的钢铁意志和乐观主义精神,应是革命历史画的主调。于是决定采用宽阔的风景构图,人物相对较小,这在历史画上少见,但是它把人和景融为一体,高山、风雪不是进军的障碍,相反却激励着战士的斗志,这意境是符合民族传统审美情感的。”

20世纪70年代是中国的特殊历史时期,由于政治环境的局限,长征成为美术作品除大批判、宣传画之外可供表现的“热门”题材之一。但是,创作思想及创作模式的束缚,使这些作品带有“高大全”“红光亮”的烙印。

[4]

20世纪80年代之后,艺术创作的开放与多样,使长征题材的创作恢复到一个正常状态。主旋律的倡导、纪念活动的需要、画家自身的选择是长征美术创作持续不断的三个主要因素。这主要体现在三个方面:其一,在全国美展、全军美展、纪念中国共产党革命历程的各类主题性展览中,长征绘画依然是不可或缺的重要选题。其二,各种规格的博物馆、纪念馆、教育基地在改建、新建中,涉及长征题材的美术作品征集或指定创作的任务仍然不断。而已经启动的“国家重大历史题材美术创作工程”更是一种政府行为。其三,画家的职责与个人喜好。在当代美术家群体中,依然有相当多的人对长征题材情有独钟,像前述的沈尧伊等人。而作为群体存在的部队美术家,从职责的角度更应该在这个领域做出突出的成就,对于他们来说,关注、倾心长征题材的创作是一种自觉,也是一项任务。因此,这一时期的长征题材美术作品呈现出多样的面貌。在宏大叙述的传统上,长征美术开始多角度地关注事件与事件中的人,如中国画《遵义会议》(刘向平),油画《长征途中的贺龙与任弼时》(崔开玺),雕塑《大地之子》(钱斯华、李莉)等,这些作品比较注重艺术的表达以及个人情感的抒发,题材的视角与表现的形式变得丰富而细腻。

长征美术的收藏从规模到质量当属中国国家博物馆、中国人民革命军事博物馆为翘楚。虽然这些作品大多产生于20世纪五六十年代,但是,由于社会的需求、画家的状态与艺术上的追求在当时构成了一个和谐的整体,具备了完备的主客观条件,所以在条件、技法、信息都较为简陋、稚气、闭塞的年代里竟产生了如此激动人心的历史画卷。

以后的历届全国美展与全军美展也有一些佳作诞生。1992年,《美术》杂志发表了“纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上讲话》发表五十周年图录”,对50年中国主题性美术创作进行了梳理,其中油画《抢夺沪定桥》(李宗津)、《红军过雪山》(艾中信),雕塑《艰苦岁月》(潘鹤),连环画《地球的红飘带》(沈尧伊)入选图录。历时5年于2009年完成“国家重大历史题材美术创作工程”,其中就含有《湘江·1934))(张庆涛)等5幅经过精心打磨的长征题材的作品。

[5]

今年为纪念中国工农红军长征胜利80周年,中国文学艺术界联合会、中国美术家协会与各省市美术家协会纷纷组织美术家开展“重走长征路”的写生活动。“纪念红军长征胜利80周年美术作品创作展”筹备工作正扎实推进,重点创作的草图已审核两次,我们相信会有值得期待的优秀作品诞生。

四、长征题材美术创作的延续

长征题材的美术创作在近八十年的时间里,伴随着现实主义创作的不断校正和发展,以及革命历史画创作的不断完善和深入,其作品从数量到质量都有相当的规模和较高的水准。如何在新时期的长征美术创作中不重复前人、求新求变,确实是一个必须思考与面对的问题。

当代长征美术创作面临着三方面的考验:

首先,对于长征的视觉化再现,要与已解密的史料、党史研究成果及相应的口径相符合。绘画的视觉特征也决定了它与文学等艺术门类相比,基本不存在揭密或新发现的可能,在题材的发现与开掘方面空间有限。其次,文献资料虽然越来越丰富,长征的史实也变得越来越立体,但对于画家而言的第一手资料却越来越少。长征沿路早已物是人非,在世的红军和当年的群众也是凤毛麟角。即使“重走长征路”,环境的依据与人物的依据也变得难以考证。与董希文、艾中信等前辈相比,情感的认同与演绎的角度都变得更加困难。最后,长征题材的美术名作陈列的时间长,参观的人员多,经由时间的考验,不仅在观众心目中留有深刻印象,而且形成了相应的审美记忆与定式,要想有所超越,仅凭材料的进步与技术的提升是难以达到的。

因此,长征题材美术创作的延续只有在继承优秀传统的基础上,着重体现对长征精神的深入理解与阐释,强调历史的客观具体性、真实性,立足当代去观照、理解历史,在强调长征的精神性和当代意义上下功夫,才能创作出具有时代特征的艺术佳作。这需要在三个方面认真对待:

其一,更加真实地贴近历史的本质,洗去铅华,还原事件的原貌。在过去的长征题材创作中,宏大叙事占了绝对的比例,由于过多掺杂了政治立场与教化目的,作品多少带有一些刻意、夸张、美化等“高于生活”的成分。我们在80年后再看长征时,那种人在艰苦环境里争取生存的信念和勇气仍是值得不断张扬和挖掘的精神富矿。今天,表现出更贴近长征面貌的作品不但具有珍贵的历史价值,而且具有积极的现实意义。

其二,从正面反映长征重大转折点的宏大作品已经屡见不鲜,比如“沪定桥”的题材,发表展出过的中国画、油画、版画、雕塑作品就不下十多件,“过草地”的题材就更多。因此,另辟蹊径,谨慎地处理宏大主题,把视角更多地关注一些有价值的细节,关注人及人在特殊境遇中的状态,可能会在长征美术创作中产生更亲切、更自然、更可信、更具内在张力的作品。

其三,当今社会思潮与文化生活的多元格局使艺术家有了更多的选择和更多表达自己的方式和空间。续写长征美术所体现的雄浑博大之艺术精神,在创作形态上应该由单一型向多样化转变。当然,长征题材作为一种特定的类型与样式,在题材界定、创作理念、技巧方法等方面也相应具有自身的特点。坚持以现实主义创作思想为主体是必要的,但对现实主义的理解应该是开放的,其包容性与宽泛性使它能够吸收其他表现方式的优长,并随着时代的发展和审美观念的变化而适时充实并调节自己的能量。艾中信的《红军过雪山》在同类作品中脱颖而出的原因,与他采用与众不同的全景式风景构图来表现革命历史的方式是分不开的,那种如严峻的史诗般展开的壮阔画面,是一个情节或一组形象无法比拟的。因此,艺术表现的多样化、个性化在长征美术创作中有着不容忽视的作用。

习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话中提出“坚持以人民为中心的创作导向”。长征题材的美术创作应该站在“以人民为中心”的立场上,通过造型的方式准确、深入地走近长征、表现长征,以“思想精深、艺术精湛、制作精良”的美术作品来弘扬长征精神,传播中国精神。

“长征永远在路上。一个不记得来路的民族,是没有出路的民族”。纷至沓来的长征题材新作以及纪念展,正以视觉的史诗,掀起新的长征路上历史与现实深处的精神激荡!

[6] [大型浮雕/二万五千里长征]

[7] 艰苦岁月/潘鹤