社会网络理论视角下大学生求职信息传播特征及对策分析

——基于对北京林业大学学生的问卷调查

2016-08-06石秀庆陈中泰

马 宁 石秀庆 陈中泰

(北京林业大学经济管理学院,北京 100083)

社会网络理论视角下大学生求职信息传播特征及对策分析

——基于对北京林业大学学生的问卷调查

马宁石秀庆陈中泰

(北京林业大学经济管理学院,北京100083)

摘要:从社会网络理论的视角,设计了有关大学生求职信息传播特征的调查问卷,并以北京林业大学市场营销和工商管理2个专业4个班级共106名学生为调查对象。在对学生的自然属性和社会属性、毕业志愿去向、获取求职信息的渠道等调查数据进行分析的基础上,绘制了调查对象所在班级A、B、C、D的内部社会网络结构图,对社会网络结构图中各个节点的中间中心度及所代表的学生个体的特征进行了分析;同时通过运用CONCOR方法进行分块分析以及进行凝聚子群的E-I指数分析、“小团体”现象的成因分析等,对大学生求职信息的网络传播及其特征进行了深入研究。调查研究结果显示:有38%的调查对象选择毕业后直接就业,而他们获取求职信息的渠道按使用频率的高低排序依次为校外招聘网站、社交平台(如微信订阅号、微博等)、校内网站、学院班委例会或班委传达、师生介绍、就业微信群或QQ群、宣传展板或海报、传单;而大学生社会网络中存在的以寝室为单位的“小团体”现象是大学生求职信息网络传播的重要特征。据此,高校应从社会网络理论的视角,通过合理利用大学生对信息种类及其传播渠道的偏好、大学生求职信息的人际传播载体——社会网络的特点、大学生求职信息传播中的“小团体”现象,在大学生就业指导工作中充分发挥大学生社会网络中关键节点和凝聚子群的作用,使求职信息的发布和传播更为高效。

关键词:大学生就业指导;社会网络理论;问卷调查;求职信息传播;凝聚子群分析

2015年我国高校毕业生总数达到749万人,比2014年增加22万人,创下历史新高。这使大学生就业面临新的挑战和压力。为了更好地解决大学生就业问题,教育部发布了《关于做好2015年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》,明确指出高校毕业生的就业创业工作是教育领域重要的民生工程。同时,党中央、国务院对大学生就业问题也高度重视,明确要求各部门和各级政府要强化就业创业服务体系建设,提升大学生就业创业比例。

大学生就业创业离不开顺畅的信息传播渠道和高效的就业创业服务。对高校相关部门来说,在开展大学生就业指导工作过程中,尤要做好就业相关政策的宣传工作,让每一位毕业生都知晓并用好各种相关政策。通常情况下,高校主要是通过召开会议、发布公告等方式来传播就业、实习等大学生求职信息的。但是,由于这些传统方式缺乏针对性,所以大学生求职信息的传播效果并不理想。

对大学生来说,社会网络是其获取求职信息的重要途径。同时,由于大学生的社会网络结构相对简单,网络节点之间的关系相对稳定和更为可靠,所以通过大学生社会网络传播求职信息将更具有针对性。因此,笔者从社会网络理论的视角,设计了有关大学生求职信息传播特征的调查问卷,选取北京林业大学市场营销和工商管理2个专业的4个班级共106名学生作为调查对象,通过绘制大学生求职信息传播的网络结构图,对调查对象所在班级的内部社会网络结构和网络中心性进行了分析,并基于此对大学生求职信息传播特征进行了深入研究,以期为高校根据大学生社会网络的特点优化和创新大学生求职信息传播方式提供依据,从而最终达到提升大学生求职信息传播效果的目的。

一、社会网络理论的概述

(一)社会网络

社会网络(social network)是指社会行动者(social actor)及其之间的关系集合,亦即是由多个节点(社会行动者)和各个节点之间的连线(行动者之间的关系)组成的集合[1]。社会网络的研究是西方社会学的一个重要分支领域,发展至今已有近80年的历史,研究领域涉及到生活的方方面面,如社会网络与求职过程[2-3]、社会资本等的关系,研究对象包括农民工[4]、城市家庭、大学生[5-6]等群体。其中,大学生社会网络既具有社会网络的一般特质,又与其他社会网络有所不同。受群体特性的限制,大学生社会网络具有狭窄、趋同性高、密度高等特点[5,7-9]。

(二)凝聚子群分析

当网络中某些行动者之间的关系特别紧密以至于结合成一个次级团体时,这样的团体在社会网络分析中被称为凝聚子群[1]。通常,在社会网络的研究中,凝聚子群分析的主要内容包括:社会网络中存在多少个这样的子群,子群之间关系的特点,子群内部成员之间关系的特点,一个子群的成员与另一个子群的成员之间关系的特点等。由于凝聚子群成员之间的关系十分紧密,所以有的学者也将凝聚子群分析形象地称为“小团体”分析。

凝聚子群的E-I指数(external-internal index)是研究一种关系下的网络分派情况的指数,是通过派别内部和外部关系数量的运算来衡量一个大的网络中“小团体”现象是否严重的指标。E-I指数的取值范围为[-1,+1]。E-I指数的值越向1靠近,表明关系越趋向于发生在群体之外,这意味着社会网络中派系林立的程度越小;E-I指数的值越接近-1,表明子群体之间的关系(即外部关系)越少,这意味着社会网络中派系林立的程度越大;E-I指数的值越接近0,表明关系越趋向于随机分布,这意味着社会网络中几乎没有派系林立的情形[1]。

因此,在对大学生社会网络进行研究时,对各班级的内部社会网络结构和网络中心性进行凝聚子群分析,将有利于判断社会网络中节点之间的亲密程度;同时,由于凝聚子群密度可以揭示各班级社会网络的特征,所以也将有利于进一步分析集中在一个子网内的节点所具有的共同属性。

二、调查问卷的设计与数据分析

(一)问卷设计

一个群体的社会网络并非是一成不变的,在作为信息传播的载体时,针对不同种类的信息,其内部各节点间的关系存在差异。笔者基于社会网络理论,并参考相关研究[7,9-10],设计了有关大学生求职信息传播特征的调查问卷(以下简称“调查问卷”),旨在了解高校学生中求职信息传播的社会网络结构,并结合大学生的自然属性对其求职信息传播特征进行分析,从而为高校优化和创新大学生求职信息传播方式提供数据支持。调查问卷以高校学生个体为调查对象,内容涉及大学生的自然属性和社会属性,其中自然属性指学生个体的年龄、性别、班级、班委任职情况等,社会属性指学生个体在求职信息传播中与班级内部其他个体之间的联系情况。

(二)问卷的发放和回收

2014年12月,笔者选取北京林业大学市场营销和工商管理2个专业4个班级的学生实施了有关大学生求职信息传播特征的问卷调查,共发放问卷110份,回收有效问卷106份,有效回收率为96.36%。由于存在个别问题的数据缺失,笔者采用同类均值填充的方法进行了数据处理,并运用SPSS软件进行了检验,结果显示缺失数据的填充有效。

(三)问卷调查数据的分析

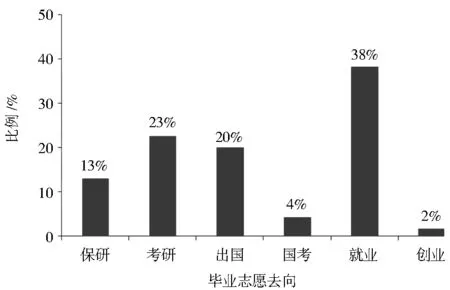

问卷调查结果显示(详见图1),样本中选择毕业后创业和参加“国考”(公务员考试)的被调查者分别只有2%和4%,所占比例较低;选择毕业后保送研究生、出国、考研的被调查者分别有13%、20%、23%,而选择毕业后直接就业的被调查者有38%,所占比例最高。由此可见,除了有56%的被调查者有继续深造的意向之外,创业和“国考”并不是大学生的主要毕业去向,而直接就业是大学生的主要选择。可见,大学生对求职方面的信息是有较大需求的。

图1 调查对象毕业志愿去向的分布

问卷调查结果显示(详见图2),在求职信息获取渠道的选择方面,被调查者中有75名学生表示会通过校外招聘网站获取求职信息,所占比例为70.8%;

图2 调查对象获取求职信息的渠道分布

有63名学生表示会通过社交平台(如微信订阅号、微博等)获取求职信息,所占比例为59.4%;此外,选择通过校内网站、学院班委例会或班委传达、师生介绍等渠道获取求职信息的被调查者所占比例分别都在40%左右,通过就业微信群或QQ群渠道获取求职信息的被调查者所占比例为33.3%,通过宣传展板或海报、传单等渠道获取求职信息的被调查者所占比例分别为20.8%和13.2%。由此可见,校外招聘网站是大学生使用频率最高的获取求职信息的渠道,其次是校内网站、学院班委例会或班委传达、师生介绍、就业微信群或QQ群等渠道,而使用频率最低的渠道是传统的宣传展板或海报、传单。因此,可以说大学生更倾向于通过能够进行实时互动的社交网络获取求职信息,如校外招聘网站、校内网站、就业微信群或QQ群等。

三、调查对象所在班级内部社会网络结构的分析

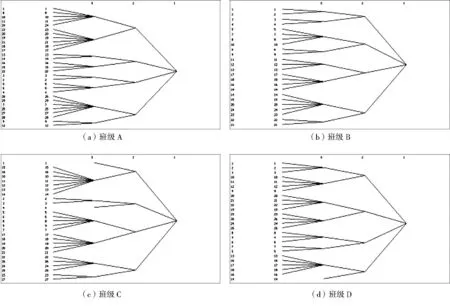

由于每个调查对象所在班级的内部实际情况和网络结构各不相同,所以笔者对调查对象所在的4个班级的内部社会网络结构分别进行了分析。笔者将4个班级的求职信息传播网络邻接矩阵分别输入UCINET软件,由软件绘制出4个班级的内部社会网络结构图,见图3所示。图3中的每个节点分别代表1个学生个体,连线表示每个学生个体与班级中其他学生因平时接触比较密切而存在较为紧密的联系。

图3 调查对象所在班级的内部社会网络结构

(一)班级A的社会网络结构

如图3(a)所示,在班级A的内部社会网络结构中,每个学生个体之间都存在比较密切的联系。通过中心性分析可以发现,编号23、24、1、26、10节点的中间中心度比较高;同时,通过问卷调查发现,这些中间中心度高的节点所代表的学生个体都有积极参与大学生活动的特征,而且在学生组织或社团中都担任过职务,如班级团支书、宿舍长等。

(二)班级B的社会网络结构

如图3(b)所示,班级B的内部社会网络结构呈现出一定的“小团体”现象,例如,编号5、7、8、9、10节点和编号14、15、20、22、24节点,各自构成了包含5个节点的派系(最大完备子图)。通过中心性分析可以发现,编号22、3、7、24、16节点的中间中心度比较高,而这5个中间中心度高的节点所代表的学生个体都有在学生组织或社团中任职的经历。

(三)班级C的社会网络结构

如图3(c)所示,班级C的内部社会网络结构与班级A相似,每个学生个体之间的联系也较为密切。通过中心性分析可以发现,编号27、1、25、17、3节点的中间中心度比较高,同样这5个中间中心度高的节点所代表的学生个体也都在班级、学生组织或社团中担任过职务。

(四)班级D的社会网络结构

如图3(d)所示,班级D的内部社会网络结构较为分散,出现了相互孤立的情况。这并不能说明班级D的内部存在矛盾,但说明班级D内部各个子群之间的关系不紧密。这将有可能导致经由人际传播渠道的信息传播不顺畅。通过中心性分析可以发现,编号18、6、5、7、13节点的中间中心度比较高,但是与其他3个班级中间中心度比较高的节点相比,班级D的这5个节点的中间中心度相对较低。尤其是通过问卷调查发现,班级D的这5个中间中心度高的节点所代表的学生个体中只有3人曾经担任过班级干部或宿舍长。

四、社会网络理论视角下大学生求职信息传播特征的分析

社会网络理论认为,在社会网络结构图中,节点间最短路径的中间节点越少,信息的传播速度越快,传播质量越高。也就是说,较之在整个社会网络中,信息在“小团体”中更容易扩散。因此,笔者通过运用CONCOR方法进行分块分析以及进行凝聚子群的E-I指数分析、“小团体”现象的成因分析等,对大学生求职信息的网络传播及其特征进行了深入研究。

(一)运用CONCOR方法进行分组分析

CONCOR方法是一种迭代相关收敛法,即通过对社会网络关系矩阵各行各列间相关性的反复迭代,形成收敛,最终达到分组的目的。运用CONCOR方法对调查对象所在4个班级的内部社会网络关系的结构进行分组分析的目的是,考察各班级内部成员之间在获取求职信息方面的亲疏关系,从而为后续的凝聚子群分析提供分组支持。经计算,调查对象所在4个班级的分组如图4所示。

图4 调查对象所在班级的社会网络分组

(二)凝聚子群的E-I指数分析

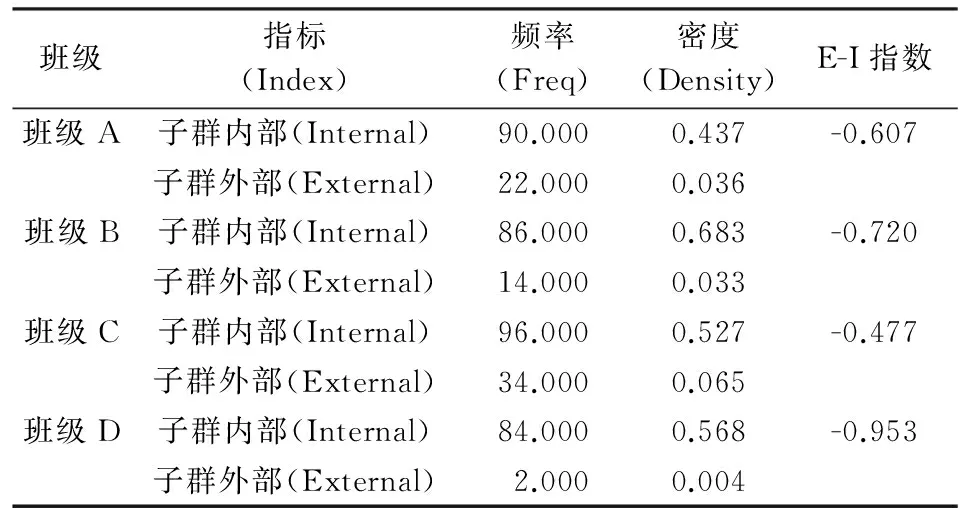

根据上述调查对象所在班级的社会网络分组,对各班级的凝聚子群进行E-I指数分析,以判断4个班级的社会网络中是否存在“小团体”现象。通过计算,调查对象所在班级凝聚子群E-I指数及其分析结果如表1所示。

从表1可知,班级D的凝聚子群E-I指数为-0.953,最接近-1,这说明在获取求职信息时班级D的内部社会网络中存在较为明显的“小团体”现象,且子群内部各节点间的关系较为紧密;而其他3个班级的凝聚子群E-I指数也都小于0,按照最接近-1的情况排序依次为班级B(E-I指数为-0.720)、班级A(E-I指数为-0.607)、班级C(E-I指数为-0.477),这说明在获取求职信息时班级A、B、C的内部社会网络中也不同程度地存在”小团体”现象。根据社会网络理论,在这样的社会网络中,信息的传播存在一定的局限性。也就是说,当求职信息进入大学生所在班级的社会网络后,在导入节点所在的小团体内部能够快速地传播开,而在小团体外部则传播比较迟缓。

表1 调查对象所在班级凝聚子群E-I指数及其分析结果

(三)“小团体”现象的成因分析

为了探求大学生所在班级的社会网络中存在“小团体”现象的原因,笔者对运用CONCOR方法所得到的调查对象所在4个班级的分组结果与各班级内部成员的宿舍分配情况进行了比较分析,比较结果如表2所示。

表2 调查对象所在班级的凝聚子群与宿舍分配

从表2可知,班级A的3、4、6号寝室,班级B的1、2、4、5、6号寝室,班级C的2、3、4、6、7号寝室,班级D的全部6个寝室,每个寝室的所有成员都属于同一个凝聚子群。在4个班级共计25个寝室中,寝室的所有成员都在同一个CONCOR分组中的有19个寝室,占寝室总数的76%;若降低标准,允许寝室成员中可以有一个成员在其他CONCOR分组中,则其余寝室成员全部在同一CONCOR分组中的寝室比例上升到92%。由此可见,班级内部凝聚子群的分组与班级的宿舍分配存在较大的关联,且趋于重合。

在调研中,笔者还发现,当寝室成员形成一个“小团体”时,求职信息在寝室内部的传递通畅,但向外的传递则相对缓慢;而当寝室中有个别成员属于其他“小团体”时,这些个别成员能够在两个“小团体”之间起到桥梁作用,从而促进不同“小团体”之间的信息交换。

综上所述可知,大学生社会网络中存在以寝室为单位形成“小团体”的现象,而大学生在传播求职信息时,更倾向于首先在寝室内部分享。例如,在班级A中,当3号学生得知某求职信息时,会把该信息传递给与其有直接连接的1、2、4、5、6号学生;同时,该信息也会通过处于网络节点上的1号学生传递给20、23、24号学生,进而在20、23、24号学生所在的小团体中快速传播;但是,相比班里的其他学生,3号学生所在寝室的成员能够更快地获取该信息。因此,高校在大学生就业指导工作中要对大学生社会网络中的“小团体”现象有所应对。

五、问卷调查结论与大学生就业指导工作的应对措施

有关大学生求职信息传播特征的问卷调查结果显示,除了传统渠道之外,基于社会网络的人际传播方式是大学生愿意接受的信息传播方式,而校外招聘网站、校内网站、就业微信群或QQ群等社会网络和社交平台是大学生获取求职信息的重要渠道。因此,建议高校相关部门能够从社会网络理论的视角,根据大学生求职信息传播的特征,优化大学生就业指导和相关政策宣传工作,为大学生的就业、创业提供有效的支持和具有针对性的服务。

(一)合理利用大学生对信息种类及其传播渠道的偏好

问卷调查结果显示,在大学生的毕业去向中,继续深造(保研、考研、出国留学)和直接就业(就业、实习)所占的比例较高,两者所占的比例高达94%;而在求职信息传播渠道的选择方面,相比传统的传单、宣传栏等单向传播的渠道,当代大学生更加偏好于能够进行互动的社会网络和社交平台等渠道。

因此,高校相关部门一方面可以举办与大学生关注的求职信息相关的讲座、经验分享会等;另一方面要充分利用微博、微信公众号等社交平台,进行大学生求职信息的发布和传播,以扩大求职信息的宣传范围和影响力。

(二)合理利用大学生求职信息的人际传播载体——社会网络的特点

社会网络理论认为,社会网络的中间中心度指标反映了个体在社会网络中所处位置的关键程度,选择中间中心度指标值较高的节点导入信息,可以有效地减少节点间传播信息的距离,降低信息的失真度,使信息在整个社会网络中更高效地传播(速度快、覆盖面广),反之信息的传播将比较有限,甚至被阻塞。

问卷调查结果显示,在社会网络中处于中间中心度指标值较高节点的大学生个体有以下3个特征:①担任班级干部或者在其他学生组织中任职;②在班级和学生组织中担任的职务贴近基层,例如在一定范围内宿舍长等基层学生干部在社会网络的中间中心度指标往往比班长或团支书更高;③热心与人交流,积极参与各类学生活动。

因此,高校相关部门在进行大学生求职信息的发布和传播时,应选择大学生社会网络上中间中心度指标值高的节点并通过这些节点进行信息的导入,从而使求职信息在学生中的传播和“落地”更及时、高效。

(三)合理利用大学生求职信息传播中的“小团体”现象

问卷调查结果显示,大学生社会网络中的“小团体”现象是客观存在的,且“小团体”的分布与宿舍分配之间存在较大的相关性;同时,求职信息在“小团体”内部的传播是十分高效的,而向外部传播时效率显著下降。

因此,高校相关部门在大学生就业指导和相关政策宣传工作中,要以疏导结合、强化共同目标、弱化矛盾为指导思想,尽可能协调班级整体与各个“小团体”及其成员间的利害关系,从而避免“小团体”现象趋于严重化,以保持求职信息在班级网络中传播的通畅;同时,要对“小团体”中“关键人物”(如班级干部、宿舍长等)的作用予以足够的重视,通过参与学生的各类活动增进对学生个体尤其是“小团体”中“关键人物”的了解和信任,并擅于通过这些“关键人物”去了解、管理、影响“小团体”以及发布和传播求职信息。

资助项目:北京高等学校“青年英才计划”项目“林农社会关系网络模型及信息传播模式仿真研究”,项目编号YETP0777。

参考文献

[1]刘军.整体网分析讲义:UCINET软件实用指南[M].上海:格致出版社,2009:108-155.

[2]GRANOVETTER M.The strength of weak ties[J].The American Journal of Medicine,1973,78(6):1360-1380.

[3]边燕杰.社会网络与求职过程[G]∥涂肇庆,林益民.改革开放与中国社会:西方社会学文献述评.中国香港:牛津大学出版社,1999:110.

[4]孙邦平.在沪农民工求职过程中的社会网络研究[D].上海:华东师范大学,2004:8-38.

[5]吴亮.大学生社会网络的构成及其运用状况研究[D].南宁:广西大学,2012:14-42.

[6]王雨,王建中.大学生创业意愿影响因素研究——基于社会网络关系视角[J].经济与管理,2013(3):64-68.

[7]孔凡柱,耿勋.新生代大学生社会网络现状和调查研究[J].教育与职业,2015(14):112-114.

[8]秦庆.大学生就业过程中的社会支持网分析[D].武汉:华中农业大学,2007:16-45.

[9]王良成.网络环境下大学生信息需求与利用行为调查研究[J].情报科学,2002(2):217-221.

[10]莫振轩.大学生信息需求研究综述[J].图书馆学研究,2006(9):57-60.

(责任编辑柳小玲)