论テモラウ句式中的语义角色重合

2016-08-03杨柳

杨 柳

(湖南师范大学 外国语学院 日语系,湖南 长沙 410081)

论テモラウ句式中的语义角色重合

杨柳

(湖南师范大学 外国语学院 日语系,湖南 长沙410081)

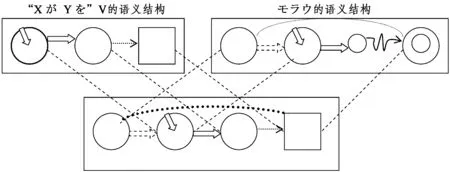

摘要:由于日语收受动词モラウ具有AGN=EX=RE的独特认知语义特征,其补助动词形式テモラウ句式具备将认知D模式下的事态概念转化成认知I模式的功能,从而表达认知主体与客观事态的关联。具有两个参与者的客观事态,通过与モラウ的语义角色重合,其中一个参与者被赋予认知主体的语义角色。而只有一个参与者的客观事态,通过与モラウ的语义角色重合,则在事态中添加了新的参与者,发挥着认知主体的意义功能。

关键词:テモラウ;角色重合;认知主体;语义特征

0引言

大多数研究者认为日语的授受补助动词テモラウ句式表示的是行为的授受,故句法特征的研究多集中在前接动词的意志性和他动性、受益者格及授益者格等。对其意义特征的研究则放在与被动句,使役句的平行性上,将テモラウ所表示的意义分为“使役性得到”和“被动性得到”(奥津·徐,1982;益冈隆志,2001;山田敏弘,2004)。但是这种语义解读与句法结构是如何结合,互相制约的还有待进一步说明。而且从“物体的授受”到“行为的授受”这个角度来解释テモラウ句式与被动句,使役句的关系也有未尽之处。

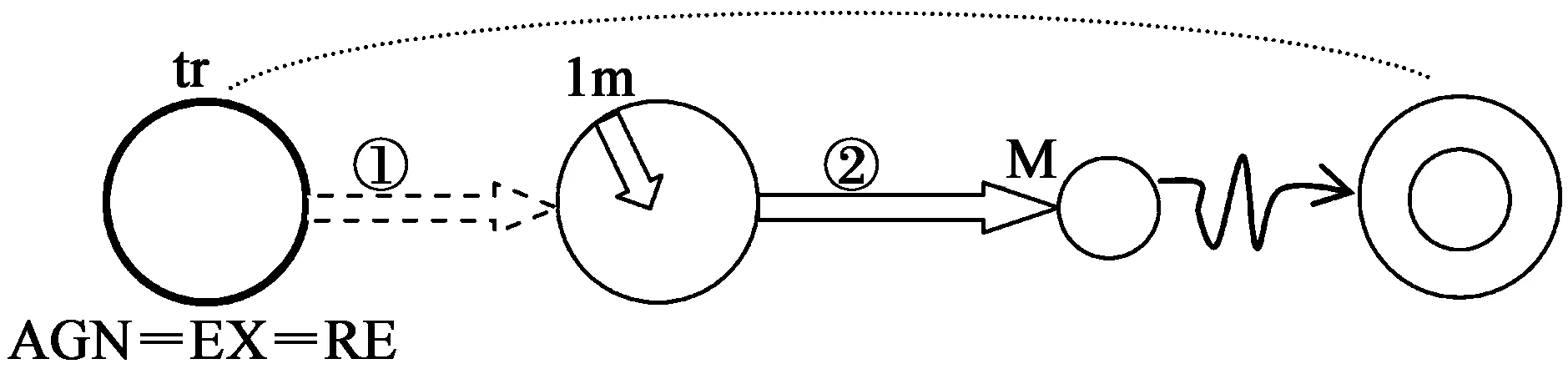

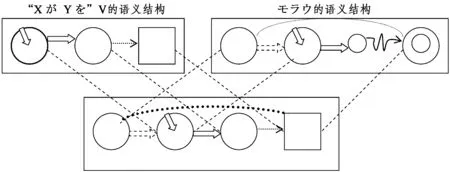

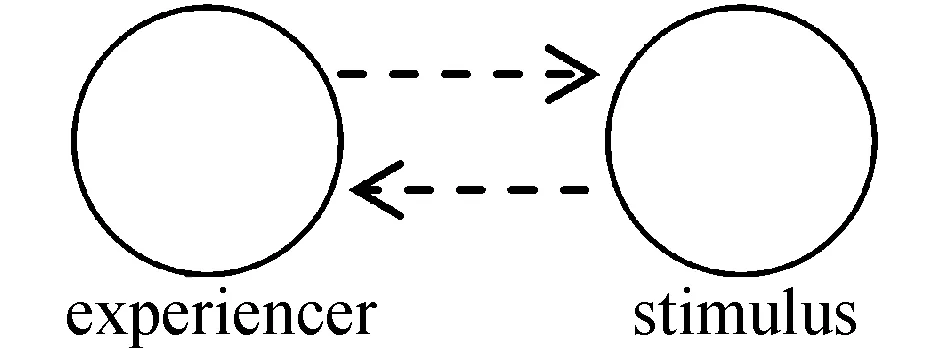

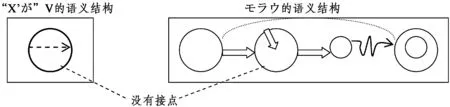

图1 动词モラウ的认知语义结构 参照陈访泽,杨柳,2011)

我们认为,テモラウ句式的句法·语义特征是建立在动词モラウ的认知语义结构上的。テモラウ句式表示的是,进入这一句式的动词(即前接动词)所表示的事态与动词モラウ所表示事态的融合。我们将根据前接动词性质的不同来探讨テモラウ句式与被动句,使役句间呈现的意义上的不对称性。前接动词的类型沿用论元结构来划分。

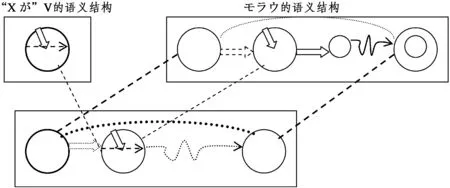

1“XがYにZを”V+もらう

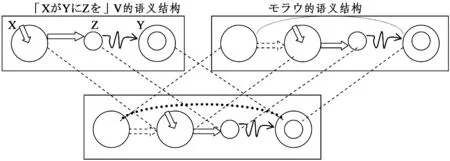

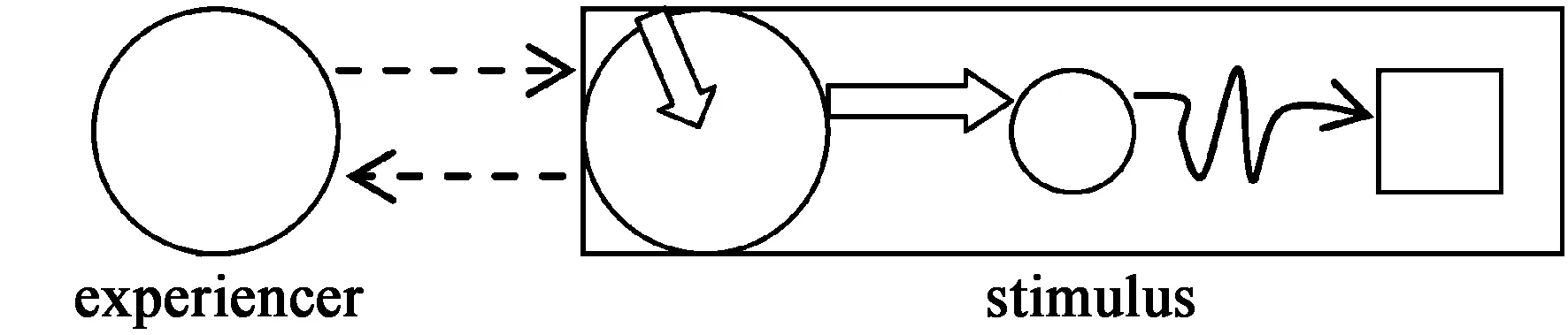

首先来看被称为三项动词的“XがYにZを”论元结构。这类动词亦称为他动词,表示动作主的X一般具有较强的意志性。图2所表示的是这类前接动词与モラウ的语义结构融合的过程。

如图2所示,融合成“XがYにZを”V+てもらう句式后,动词V的动作主体X成为SE-AG,不能以ガ格出现。而Y受到モラウAGN=RE=EX的意义特征的影响,经过角色融合后,改变了在语义结构中的性质:一是,由于AGN=RE,造成V的语义结构中表示RE的Y处于了连锁行为的前端。因为位于事态前端被侧面化的参与者是句子的主语,所以Y在句中用ガ格标注。二是添加了认知主体(C即EX)的意义职能。下面我们根据C的不同性质,探讨一下“XがYにZを”V+てもらう句式特征的本质。

图2 “YがXにZを”Vてもらう句式的语义融合过程

1.1说话者为“XがYにZを”V的参与者

说话人作为V所表示的事态参与者出现在テモラウ句中时,是充当X还是Y,会导致其语义结构呈现不同的性质。如(1)与X,Y,Z对应的分别是“我”,“太郎”,“花”。

(1)私は太郎に花を送った。

根据图2所示的语义融合过程,其テモラウ形式如下。

(2)*太郎が私に花子を送ってもらった。

日语中这种说法是不合语法的。因为如果将モラウ的认知语义结构项映射到前接动词V所表示的事态中,“太郎”处在行为链的始端,必须履行モラウ意义特征中AGN=R=C的意义职能,也就是说此时“太郎”即认知主体。这就违背了モラウ语义结构中,说话人>其他参与者这一认知主体C的等级体系,导致动词V的语义结构和モラウ的产生矛盾,无法进行语义结构融合。

那么,说话人不是X而是Y的情况又会怎样呢?日语中 “*太郎は私に花を送った”这样的句子是不自然的,因为除了从句和表示传闻的句子外,日语中含有让对象移动的动词具有离心力,[我]难以出现在表示接收方的二格位置上*一般认为这种情况下添加「てくる」「てくれる」等可以改变这种方向性使表达变得自然,如「太郎が私に花を送ってきた」「太郎が私に花を送ってくれた」的接受度就高很多。。这一事态结构本身就不成立,就更谈不上与モラウ进行融合了。

1.2 说话者非XがYにZを”V事态的参与者

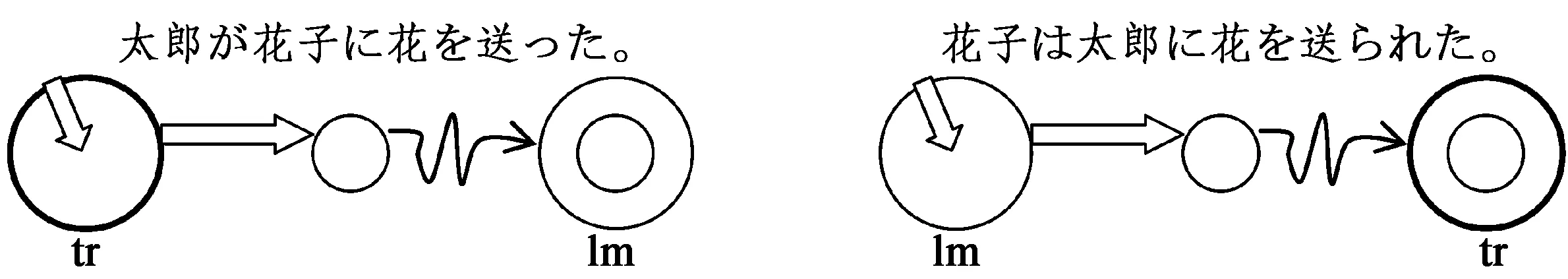

(3)太郎が花子に花を送った。

(3)中X,Y,Z分别对应“太郎”“花子”和“花”。经过图2的语义映射融合过程后,形成句子(4)

(4)花子は太郎に花を送ってもらった。

从图式中可以得知,“XがYにZを”V的事态被扩容了。原本作为RE的“花子”被赋予了AGN=RE=C的意义角色,处于行为链的始端,承担着原来作为AGN的“太郎”职能。这就是テモラウ句式能表达“使役”义的动因之所在。如果从AGN发出的作用力没有被侧面化,テモラウ句式的语义结构就与“被动”句式结构相似。即:

(5)花子は(頼んで)太郎に花を送ってもらった。

(6)花子は(思いがけず)太郎に花を送ってもらった。

(5)(6)可以分别解释为“使役”和“被动”。

另外,根据AGN=RE=C,“花子”即把握与事态临近感的认知主体。在此情况下“花子”具有什么样的特征可以在与被动句和使役句的比较中来确认。

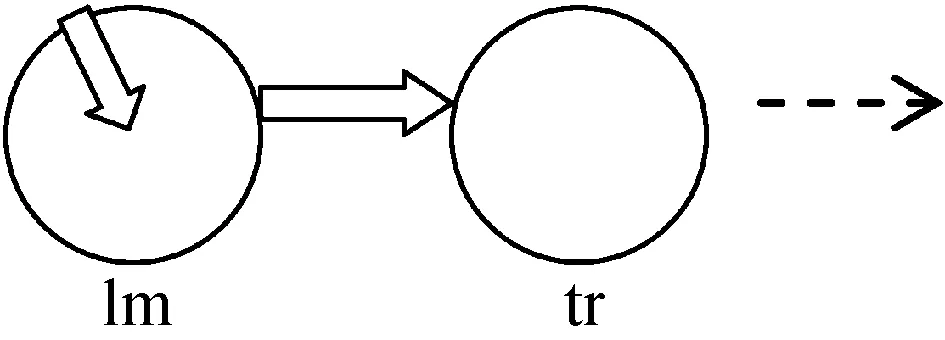

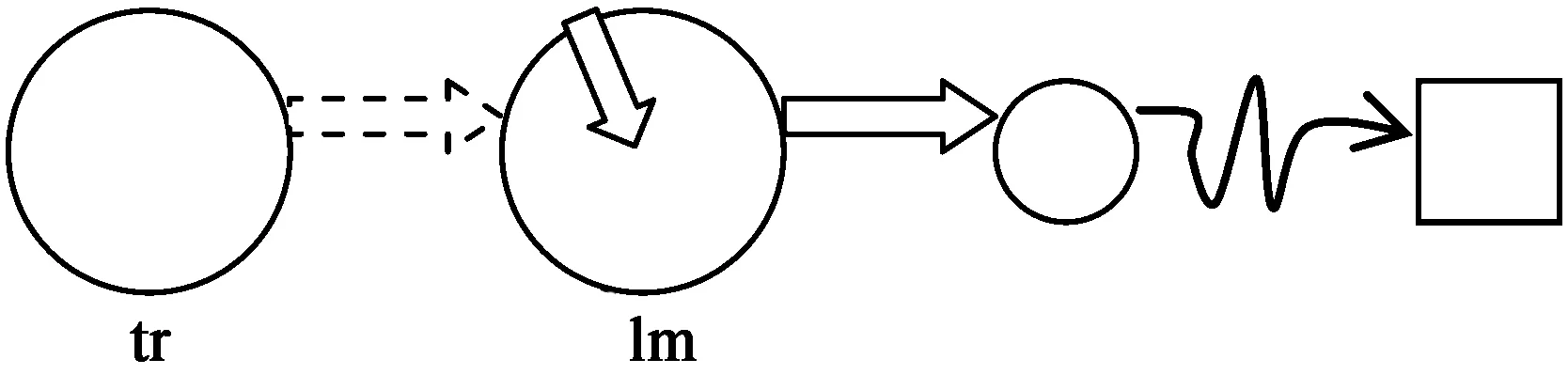

主动句中处于行为链前端的[太郎]=tr,行为链末端的[花子]=lm,而被动句中依然处于行为链前端的[太郎]=lm,末端的[花子]=tr。在典型的主动句中,施加作用力的动作主体是射体,在被动的用法中,主动句中作为标体的参与体成为了射体,即第一焦点。在这种情况下,虽然发生不同的认知过程,被动句所描述的事态中包含了作为背景的动作主体、但与认知主体自身的位置并无关系。换言之,“花子は太郎に花を送られた”的情况下的“花子”虽然背负着“受动者”的意义角色,但不能成为认知主体C。下面来看看使役句的情况。

图3主动句和被动句的认知图式

图4 使役句的认知图式

与被动句不同的是, “太郎”虽然施加作用力于“花子”使其做出了[花を送る]的行为,但其处于行为链的前端,并不是“花”的接受者,即“太郎”并没有参与到“所有域”的语义结构中。在这个情况下的“花子”是二次性AGN,而不是RE了。当然认知主体的位置关系也不能得以体现。

从上述比较可以看出,“‘YがXにZを’Vてもらう”句式中的Y具有认知主体C的特质,根据这种由モラウ的语义结构添加的意义职能,既可处于行为链的顶端也可处于末端,形成AGN=RE的关系。而在相应的被动句和使役句中,认知主体C并没有进入语义结构。而认知主体是否存在于语义结构中,左右着句法结构与功能。

(7) 太郎は息子に英語を教えた。

(7)中的“息子”一般认为是“太郎”的儿子。(日语中如果“息子”是说话人“儿子”的情况用“太郎が息子に英語を教えてくれた”来表示)。(7)根据图2与モラウ进行语义融合的话,就会变形成(8)的形式。

(8) 息子が太郎に英語を教えてもらった。

(8)中“息子”的实质却已改变,即其不再是“太郎”的儿子,而是说话人的儿子。为什么“花子が太郎に花を送ってもらった”的时候,说话人的存在感不强,而“息子が太郎に英語を教えてもらった”却与说话人密切相关呢?我们认为这是由名词的定性所决定。

定性(definiteness)等级体系

定名词<特定名词<指示性不定名词<非特定<总称名词

根据定性的等级体系,“花子”<“儿子”。也就是说,“花子”即使不接受指示语也能够特定某个人物,但“儿子”如果不接受指示语,就非特定人物,而是表示某种人际关系的位置。因此,“息子が太郎に英語を教えてもらった”中 “儿子”作为与说话人关系的特定比“太郎”更容易被焦点化。

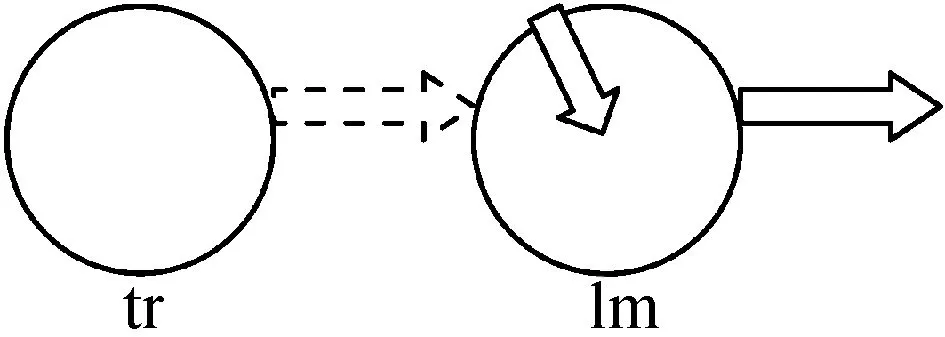

2“XがYを”V+もらう

同为二项动词,根据动作主体所施加作用力的对象不同,可分为“XがYを”V和“XがZを”V结构。这一差异与事态参与者的数目密切相关,因此与モラウ的语义融合就呈现出不同的情况。首先来看看有两个参与者的“XがYを”V结构动词。

图5“YがXに”Vてもらう句式的语义融合过程

图5“XがYを”V的结构中,将Y受到了从X发出的作用力从而引起自身状态变化的这一过程,通过Y从圆变成四方形这一图示来表现。通过与モラウ的语义融合,作为AGN的X变成了SE‐AGN,Y既是受动者,根据モラウ语义结构中所有域和利害域的导入又被赋予了AGN=R=C的意义角色,处于行为链的始端,作为认知主体C而存在。“YがXに”Vてもらう句式所表达的意义根据C的性质不同而有所变化。

2.1说话者为“XがYを”V的参与者

说话人为参与者,又分了说话人是X和说话人是Y的两种情况。下面的例子是前者。

(9)私が花子を殴った。

(10)私が花子をほめた

“殴る”类动词和“ほめる”类动词有着相同的论元结构,不同的是作为Y的“花子”受到作用力后受影响的程度。但这一参数并不会影响テモラウ句式的语义结构,所以将这两种动词等同对待。根据语义结构融合的过程,说话人处于前接动词X的位置,形成(11)(12)这样不被认可的形式。

(11)*花子が私に殴ってもらった。

(12)*花子が私にほめてもらった。

这是因为作为Y的“花子”进入[“YがXに”Vてもらう]句式后,被赋予了AGN=R=C的意义职能,这与第一认知主体为说话人这一认知规律相矛盾。

那么,说话人是Y情况又是怎样的呢。

(13)花子が私を殴った。

(14)お母さんは私をほめた。(Google检索例)

也许有人对(13)(14)的说法成立与否持否定态度。确实在日语中同样的事态用(15)表达要自然很多。

(15) 私は花子に殴られた。

在认知语法中,位于事态始端被侧面化的参与者一般作为主语存在(山梨正明2001,中村芳久2004)。以此基准看(13)(14)中的ガ格和ヲ格是没什么问题的。(13)(14)是否合乎日语语法,关键在于如何判断“私”的性质。兰盖克认为我们在将某事态概念化的时候,从凸显度最高的参与者开始构建事态,凸显度最高的主语叫“第一焦点”。也可以说,主语在事态整体概念化时起着“参照点”的作用。认知性的凸显和焦点,与参照点的结构重合度很高。这是因为我们在观察或是识解外界事物时,最初接触到的东西会成为凸显度最高的焦点,然后以此为线索去认知下一个焦点(中村芳久2004:58)。毫无疑问“我”比“花子”更容易成为“参照点”。所谓的参照点是事态内存在的要素。也就是说,“我”比“花子”更容易成为参照点这一结论的前提是,说话人的“我”作为C从事态内部来描绘事物。换句话说,这种情况是基于认知I模式的事态识解方法。而(13)(14)中,说话人被概念化成“私”这一词汇,认知主体独立于事态来描述事态时,位于行为链始端的“花子”与受动者的“我”相比,凸显度自然要高。因此(13)(14)是基于认知D模式的表述。

说话人为“XがYを”V的论元Y时,加上了モラウ就成为(16)(17)的形式。

(16)私は花子に殴ってもらった。

(17)私は花子にほめてもらった。

根据图5受动者Y的 “我”进入行为链的始端,作为AGN可以对X施加作用力;作为RE并不表示所有仅为受到从X而来的力动的受动者;作为C于事态内体验自身与事态的接近感,也可以叫作评估某种影响性(affectedness)的“受影者”*山田敏弘(2004)在考察非恩惠施益体的意义特征时,采用了“受影者”这样的概念,但与本研究的“认知主体”并不相同。山田敏弘指出“丰田丰子的分类中,受到间接影响的(事件是说话人意图的)参与者,即从受影者是否明示这一观点可以重复捕捉”,但却没有明确“受影者”这一概念。感觉像是受到动作影响的“被动作主”与“从事态中受到了某种影响,根据捕捉与事态的关系认定主体” 混淆了次元不同的主体来论述一样。。在这种情况下,是否将Y施加于X的作用力侧面化,可以使句子有“使役”和“被动”两种不同解释。

(18)私は花子に(頼んで)殴ってもらった。

(19)私は花子に(思いがけず)殴ってもらった。

(20)私は花子に(頼んだ)ほめてもらった。

(21)私は花子に(思いがけず)ほめてもらった。

(19)比(21)的认同度低与“殴る”的意义有关。テモラウ句式从本质上说表达的是认知主体与事态的接近感。“被打”这样的事态通常情况下都是我们不愿意接近的。因此,“意外”发生的“被打”事态要用被动句“私は思いがけず花子に殴られた”来表达。而他动性与“殴る”相似的“抱く”,由于动词意义的不同,如(22)(23)所示 “使役性”“被动性”两个解释都很自然。

(22)私は母に(頼んで)抱いてもらった。

(23)私は母に(思いがけず)抱いてもらった。

2.2 说话者非“XがYを”V的参与者

(24)太郎が花子を殴った。

(25)太郎が花子を助けた。

将(24)(25)与モラウ进行事态融合,会发生格的交替,形成(26)(27)。

(26)花子が太郎に殴ってもらった。

(27)花子が太郎に助けてもらった。

与说话人参与V的事态的情况一样,(26)因为“殴る”受到本身意义的影响,难以形成“被动性”的意义,而 (27)“助ける”则有 “使役性”和“被动性”两种解释。

(28)花子が太郎に{頼んで/??思いがけず}殴ってもらった。

(29)花子が太郎に{頼んで/思いがけず}助けてもらった。

接下来我们通过与相对的被动句与使役句相比较,来确认テモラウ句中主语“花子”的性质。“花子が太郎に殴られた”的认知结构如下。

这种情况下,认知主体与事态分离,出于某种原因不是将视线焦点放在行为开始端的参与者,而是放在了末端的参与者位置上。也就是说,在此情况下的“花子”作为受动者被焦点化,成为了认知主体的认知对象,即所谓的客体。而使役句“花子が太郎に殴らせた”的认知结构如下所示。

“花子”施加作用力于“太郎”,致使“太郎”做出“殴る”的行为,但“被打”的是谁在这个句子中并未明确。“花子”并非“太郎”行为的受动者。

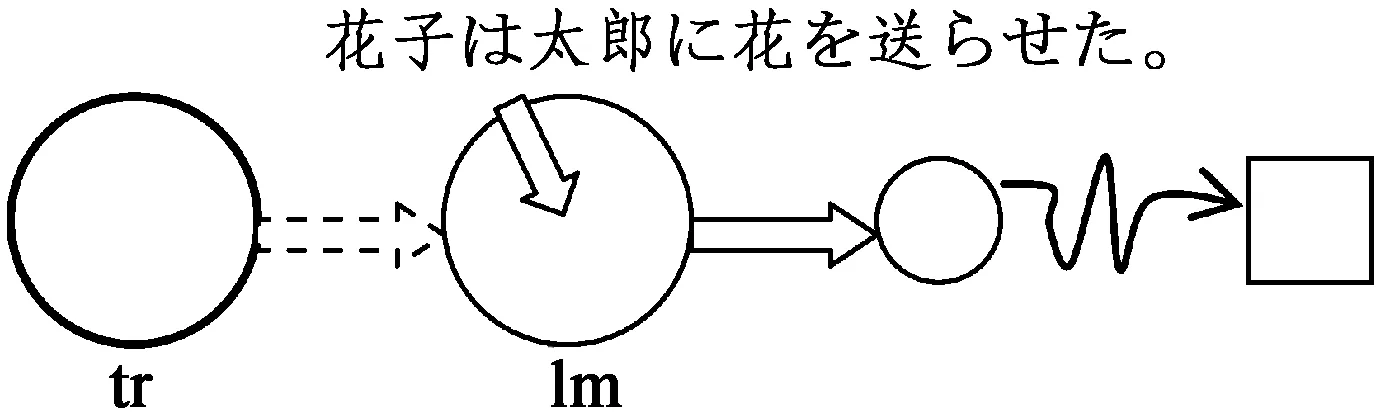

3“XがZを”V+もらう

二项动词还存在ヲ格名词为无生命物体的情况(在此我们将“読む、洗う”与“作る、編む”都作为状态变化来看待)。 “XがZを”V事态中仅有一个参与者,在与モラウ事态融合过程中呈现不同的语义特征。首先我们建构“XがZを”V动词与モラウ事态融合的过程。

根据图6 “XがZを”V进入テモラウ句式后,V的参与者并没有增加或改变各自的意义角色,而是在复合事态内产生了新的参与者,增加的是位于行为链始端的AGN=R=C的存在。

图6 “~がXにZを” Vてもらう句式的语义融合过程

3.1说话者为“XがZを”V的X

我们同样将分成说话人是V的事态的参与者和不是事态参与者来进行分析。 “XがZを”V中事态参与者只有一个,即只有“我”成为X这种模式。

(30)私が食器を洗った。

(31)私がケーキを作った。

根据图6新的参与者必须是“我”以外的人物。将这个人物设为“花子”,放入テモラウ句子结构中生成的(30)(31)是不合语法的。

(32)*花子が私に食器を洗ってもらった。

(33)*花子が私にケーキを作ってもらった。

因为这个“花子”要担负AGN=R=C的意义角色。但说话者的“我”作为C已然存在,一个句子中无法出现两个认知主体。

3.2 说话者未参与“XがZを”V的事态

(34)太郎が食器を洗った。

(35)太郎がケーキを作った。

这样的事态进入テモラウ句式,会分为新参与者为“说话者”或“说话者以外的人”两种模式。

(36){私/花子}が太郎に食器を洗ってもらった。

(37){私/花子}が太郎にケーキを作ってもらった。

如(38)(39)所示,这些句子具有“使役性”“被动性”两种意义。

(38){私/花子}が{頼んで/思いがけず}太郎に食器を洗ってもらった。

(39){私/花子}が{頼んで/思いがけず}太郎にケーキを作ってもらった。

由于新增加了一个事态参与者,モラウ中所有域被激活。“太郎にケーキを作ってもらった”,可以理解为“我/花子”拥有蛋糕。所有域的有无,成为テモラウ句式与使役句“‘私/花子’が太郎にケーキを作らせた”最大的区别。“太郎に食器を洗ってもらった”句中,“餐具”成为“变干净了”的状态,因此可以理解成“我/花子”受到的是“状态变化的结果”的影响。而且,这个RE同时发挥着C的职能。“我”为主语时,认知主体为说话人。而“花子”为主语时,认知主体则是“花子”。即原本并非事态直接参与者的“我”或“花子”通过テモラウ句式的使用来表述自身与事态的位置关系。

通过与被动句的比较,可以更加清晰地说明这种テモラウ句式的特征。

(40)花子が太郎に食器を洗ってもらった。

―?花子が太郎に食器を洗われた。

(41)花子が太郎にケーキを作ってもらった。

―?花子が太郎にケーキを作られた。

我们将 “花子が太郎にケーキを作られた”这一句在雅虎智慧袋上向日本人做自然度的调查。在回收的15份回答中,10人说“有点奇怪”,2人说“也不能说这句话不可以说”,3人回答“非常自然”。并指出“花子が太郎にケーキを作られた”在一般情况下不太出现,但在特别的事情发生时(例如,蛋糕不好吃,或者花子非常想做蛋糕但结果太郎抢做了)是可以使用的。

(41)中テモラウ句式和被动句式的差别在于,原本与“太郎制作蛋糕”这一事态无关的“花子”,发挥着不同的语义职能。由于“太郎制作蛋糕”的事态与テモラウ句式的语义融合,所有域被激活,让新的参与者“花子”接受了“蛋糕”。换句话说,“花子”不仅仅是主观地感受“太郎制作蛋糕”这一事态与自身关系的认知主体,还实实在在地成为“蛋糕”的接受者。基于客观事实的主观评价,其意义的读取就比较自然。而被动句中“花子”与“蛋糕”是没有直接关系的,也就是说, “花子”只是事态的评价主体,与事态并没有直接关系。如果语境不明了,评价主体和事态的关联从何而来就会变得模糊。这种被动句的认知结构可以用Kemmer(1993)的感情经历者和原因之间的双向关系图说明。

上图的双向虚线箭头分别表达了原因对体验者的影响和经验者对原因的认识。“花子が太郎にケーキを作られた”的认知图式能够基于上图来构建。

图7 “花子が太郎にケーキを作られた”

在使役句中也有表述这种位置关系的句子结构。如(42)

(42)花子は太郎にケーキを作らせた。

使役句与被动句不同的是,“花子”不是间接地与事态关联,而是直接参与到事态之中。但是与テモラウ句式不同的是,“花子”虽然是作为射体的AGN,但既不能成为“蛋糕”相关的接受者RE,也不能成为认知事态的主体C。换句话说,在使役句中,除力动域以外,所有域和利害域是没有被激活的。

图8 “花子が太郎にケーキを作らせた”

3.4“Xが”V+もらう

一项动词可以分为行为动词和非行为动词。行为动词又可分为“自发的意志”(initiative)和非“自发的意志”。接下来对“‘Xが’V+もらう”的分析将基于X的“生命性的有无”和“自发意志性的有无”进行。首先,是有“自发意志性”的行为动词。图9表示“~がXに”Vてもらう句式的语义融合过程。

这一类动词可以以「帰る」「笑う」*虽说「*太郎が思わず帰った」不合语法,但「太郎が思わず笑った」可以成立。所以说「帰る」不能作为无意志动词使用,「笑う」则可以。等为例说明。

(43)太郎が帰った。

(44)太郎が笑った。

根据图9(45)(46)所表示的复合事态中新增了一个参与者,并占据了行为链的始端和尾端。之所以用虚线的双箭头和波浪线箭头将这个新参与者与X相连接,是因为其与X并没有构成事态内容层面的关联。新的参与者既可以是说话者,也可以是说话人者外的主体。

(45){私/花子}が太郎に帰ってもらった。

图9“~がXに”Vてもらう句式的语义融合过程

(46){私/花子}が太郎に笑ってもらった。

(45)(46)只能读取到“被动”义。

(47){私/花子}が太郎に{頼んで/??思いがけず}帰ってもらった。

(48){私/花子}が太郎に{頼んで/??思いがけず}笑ってもらった。

原本与事态无关的“我/花子”与“太郎回去”“太郎笑”之间,出于某种原因在认知主体的识解过程中产生了关联。从(47)(48)来说其理由是“花子”的致使力。与使役句「太郎を帰らせた/笑わせた」不同的是,テモラウ句式主要表现致使者如何识解这一事态。使役句中只有力动域,而处于力动域内的始端的主体是“我/花子”。テモラウ句则存在力动域和利害域,并且位于各域始端的主体是不同的。即“(私/花子)が太郎に帰ってもらった”句子中,位于力动域内的始端的主体依然是“太郎”不变,由于新的参与者的加入,被激活的利害域中出现了受影响者,而作为利害域的始端主体的“我/花子”,不仅是致使者还是认知主体。

主体不具备“自发意志性”动词可以以“増える”“咲く”等为例。这样的主体用X’来表示。

(49)会員が増えた。*会員に増えてもらった。

(50)花が咲いた* 花に咲いてもらった。

“X’が”V的语义结构モラウ的语义结构

图10 “X’が”V+もらう的认知语义结构

这类动词之所以难以与モラウ产生语义融合是因为,X’与モラウ的意义结构中没有可以匹配的论元。因此,不具备“自发意志性”的主体是无法进入到テモラウ句式中的。

高见健一·加藤矿三(2001)指出,テモラウ表现的基本含义中,具备是否是为受益者进行某行为这一要素。不是为了受益者进行的事件与テモラウ难以共起。但是如果上下文中有明确的利益含义的话,就容易设定受益对象。如(51)(52)和(53)(54)的对比可以看出文脉对テモラウ使用的影响。

(51)あの嫌な奴に死んでもらった。

(52)あんな嫌な奴には、いっそ死んでもらったほうが、みんな喜ぶじゃないでしょうか。

(53)*雪に溶けてもらった。

(54)早く雪に溶けてもらい、美しい春の訪れが見たいものだ。

高见健一·加藤矿三(2001)还指出,“~てもらう”使用合适与否,,“利益”的意义因素与“感谢/帮助”的意义要素相比,贡献度更高。从例句中看出最重要的是,在做过修改的句子(52)(54)中,テモラウ不是主句,而是在从句中出现。还有就是都表示愿望,即未实现的事态。这样就如同“委托”一样,“愿望”也就成了使非事态参与者C与事态接近的动机之一。

4小结

从以上论证可知テモラウ句式的特征如下所示。*AGN(AGENT):意志性行为的主体,一般为人。通过与个别物体的物理接触传送能量及施加影响。RE(PATIENT):处于AGENT的对立面,受到传送能量的影响可发生变化。日语授受动词句中涉及到的领受者(RECIPIENT)也属于此类。M(MOVER):也是行为受体的一种,能接受能量、移动位置。EX(EXPERIENCER):产生感知、情绪性心理活动的人。本文将其与认知主体(conceptualizer)视为同一概念。tr(TRAJECTOR):认知域中被侧面化(profile)的存在中相对突出的认知对象。lm(LANDMARK):处于背景状态下的认知对象。进入テモラウ句式的动词“Xが~”V的X有两个限制。一个是X必须是具有“自发意志性”的主体。另一个是“X≠我”。“X=我”的事态之所以与テモラウ难以发生共起是因为,两个事态融合的过程中,“我”最终占据了二次动作主的位置,与认知主体自身变成参照点识解事态的原则相互矛盾。②テモラウ句中产生了格的交替。虽然这可以作为和语态相关的问题来看待,但从原本没有利害域的“Xが~~”V事态与テモラウ结合后而产生了具备而来利害域来看,可以说テモラウ句式具备将认知D模式下的事态概念转化成认知I模式的功能,从而表达认知主体与客观事态的关联。具有两个参与者的客观事态,通过与モラウ的语义角色重合,其中一个参与者被赋予认知主体的语义角色。而只有一个参与者的客观事态,通过与モラウ的语义角色重合,则在事态中添加了新的参与者,发挥着认知主体的意义功能。

参考文献:

池上嘉彦監修,中村芳久編. 2003.シリーズ認知言語学入門第5巻 認知文法論Ⅱ[M].東京: 大修館書店,

奥津敬一郎,徐昌華. 1982.「~てもらう」とそれに対応する中国語表現-“請”を中心に-[J].日本語教育 (46):92~104

許明子. 2000.テモラウと受身文の関係について[J].日本語教育(105):1~9

高見健一,加藤鉱三. 2001.「~てくれる/もらう」表現の基本的意味[J].月刊言語.vol30(9):96~101

豊田豊子. 1974.補助動詞「やる·くれる·もらう」について[J].東京外国語大学外国語学部付属日本語学校,日本語学校論集 (1):77-96

中村芳久. 2001.二重目的語構文の認知構造―構文内ネットワークと構文間ネットワークの症例[J].認知言語学論考 (1):59-109

益岡隆志. 2001.日本語における授受動詞と恩恵性[J].月刊言語.vol30(5):26-32

松浦とも子. 2004.「使役型てもらう」構文の日中対照研究―中国語母語話者の授受表現における母語の影響―[J].早稲田大学日本語教育研究 (5):73-98

三宅知広. 1996.日本語の受益構文について[J].国語学. (186):92-104

宮地裕. 1965.「やる·くれる·もらう」を述語とする文の機能について[J].国語学(63):21-33

山田敏弘. 2004.日本語のベネファクティブ―「てやる」「てくれる」「てもらう」の文法―[M]. 東京:明治書院

陈访泽,杨柳. 2011.日语授受动词三分化的认知基础与句法结构[J].外语教学与研究(1):58-65

杨柳.2015.日语收受动词的认知语义结构和句式特征[J].解放军外国语学院学报(2):32-37

责任编校:肖谊

中图分类号:H363

文献标志码:A

文章编号:1674-6414(2016)03-0054-08

收稿日期:2016-02-28

作者简介:杨柳,女,湖南师范大学外国语学院日语系讲师,博士,硕士生导师,主要从事日语语言学、汉日语言对比研究。

OnSemanticRoleConflationinJapanese“Temorau”Form

YANG Liu

Abstract:As the give-receive verb “morau” in Japanese has the unique cognitive semantic feature, AGN=EX=RE, its auxiliary form “temorau” plays the function of turning the event conceptualization form the cognitive Model D into the cognitive Model I, thus showing the closeness between the conceptualizer and the event. Through the role conflation with “morau”, one of the two participants in the event has the semantic role of the conceptualizer. A new participants is added to the one participant event and plays the semantic role of the conceptualizer.

Key words:“temorau”; role conflation; conceptualizer; semantic feature