属性名词的鉴定框架研究

2015-06-15许艳平李爱明

许艳平+李爱明

[摘要] 属性名词是指称事物或现象属性概念的名词,可采用鉴定框架进行鉴定。属性名词的鉴定框架共有五个,一个是总框架,其余四个为分框架。每个鉴定框架均由句法格式和特定成分的语义特征限制两部分构成。能同时进入总框架和某一分框架的名词就是属性名词。

[关键词] 属性名词;鉴定框架;句法格式;语义特征

[中图分类号]H1094

[文献标识码]A

[文章编号] 1673-5595(2015)02-0088-05

宇宙间万事万物都离不开属性,常见的属性有“性别”、“年龄”、“形状”、“味道”、“颜色”等,用来指称属性概念的名词即为属性名词。属性名词是名词的一个重要次范畴。但名词并不是一个均质的类,而是一个原型范畴。

袁毓林认为:“词类是一个原型范畴,所以词类知识主要来源于人们对词和词之间在功能和意义上的家族相似性的概括……同一范畴内的成员在说话人的心目中地位并不相等,有较好的样本与较差的样本之分,即成员资格(membership)有等级之分,较好的样本是这一范畴的典型成员,较差的样本是这一范畴的非典型成员。”[1]

显然,名词也有典型成员和非典型成员之分。属性名词属于其中的非典型成员,与典型名词的家族相似性较少。典型名词的语法特点主要有:能受数量短语修饰,不受副词修饰,能作主语、宾语和定语,等等。属性名词的语法功能与此不同。刘春卉研究发现,属性名词“不能充当普通事物名词的定语”,“单独充当主语、宾语不自由”,“大多不能直接受量词修饰”。[2]3640这说明依据典型名词的语法特点判定属性名词有很大困难。

刘春卉提出用“有+N属性”和“N属性+上”作为判定属性名词的形式标准。她认为:“如果‘有+N不能单说或者表示的是‘N属性+A的意思,那么这个名词就是属性名词,否则就是普通事物名词”,同时在必要的时候可以参考“N属性+上”这一标准。[2]5051

以上判定标准有一定合理之处,但也存在一些问题。

首先,“‘有+N不能单说”自身的含义很模糊,可操作性不强。

其次,并非所有属性名词都能与“有”组成“有+N属性”,且表示“N属性+A”的意思。有些属性名词不能直接与“有”组合,如“性质”、“因素”、“程度”、“途径”等就是这样。在能与“有”组合的属性名词中,又可以分出两类:一类组成“有+N”结构后可以表示“N属性+A”的意思,如“兴趣”、“能力”等;一类组成“有+N”结构后没有“N属性+A”的意思,如“姓名”、“缺点”等。

以上分析说明,对于属性名词这样一个复杂词群,仅用一个标准进行判断比较困难。

结合属性名词的实际情况,笔者拟采用鉴定框架来鉴定属性名词。

一、属性名词鉴定框架的设计

形式与意义相结合,是语言研究的一条基本原则,也是我们鉴定属性名词时必须遵循的准则。形式可以显示属性名词所选择的句法结构,但这种结构有时比较抽象,不能充分反映词的分布特征,此时还需要辅之以语义约束。只有形式与意义相结合,才能把词的语法功能确定下来。因此,我们要设计属性名词的鉴定框架,不仅需要知道属性名词所能出现的句法结构,还需要知道这些结构中的特定成分具有何种语义特征。特定的句法结构加上特定成分的语义特征,就构成了特定的鉴定框架。

笔者设计鉴定框架的过程如下:

(一)确定典型属性名词,一一甄别词义

属性是抽象的,属性名词也是抽象名词。依据自己初步确定的判定方法,参考相关研究成果及工具书,笔者从梅家驹、竺一鸣、高蕴琦、殷鸿翔的《同义词词林》中选取了二百多个表示“抽象事物”的名词。[3]在选词过程中,为了尽量减少方言词、古语词等因素的干扰,笔者只选择了表示抽象事物义类的标题词。同时,还参考了其他工具书,如《现代汉语词典》(第5版)、董大年的《现代汉语分类大词典》(辞海版)等,进一步确认所选词语是否属于现代汉语普通话词汇。

在现代汉语词典中,一个词往往有多个义项,那些“能够独立运用”的义项就是义位。[4]鉴定属性名词要以义位为单位进行,比较关键的问题就是确定属性名词义位。

中国石油大学学报(社会科学版)2015年4月

第31卷第2期许艳平,等:属性名词的鉴定框架研究

确定义位不能按词形简单一刀切,而应该以词的语法功能为主要依据,同时参考词典释义进行具体分析。根据语感,同时参照《现代汉语词典》(第5版),笔者对所选词语的词义一一进行了梳理。首先核对属性名词所对应的义项是否为义位,然后再确定各个义位是否表示属性。如果表示属性,就视为属性名词义位。

在甄别义位的过程中,详细区分了如下情况:

第一,不同的语言单位,其读音和书写形式均相同,只是意义上存在差别,有的语言单位是属性名词,有的不是属性名词。如“才”在《现代汉语词典》(2005版)中对应的词有两个:一个是名词“才1”,一个是副词“才2”。[5]122123与此相应,“才能”也分为两个:“才能1”是名词,表示“知识和能力”;“才能2”是短语,表示“只有在某种条件下然后怎样(前面常常用‘只有、必须或含有这类意思)”。显然,只有“才能1”可能与属性有关。于是,我们只选取了“才能1”作为研究对象。

第二,同一个词有不同义项,有的义项表示属性,有的义项不表示属性。以“基础”为例。它在《现代汉语词典》(2005版)中有两个义项:[5]631

①建筑物的根脚。②发展的根本或起点。

这两个义项都是义位,只有第二个义位可能表示属性。在这种情况下,我们只选取了第二个义位,记为“基础2”。

第三,同一个词,不同义项都表示属性,只是所表示的属性属于不同的小类。如“境界”在《现代汉语词典》(2005版)中有两个义项:[5]728

①土地的界限。②事物所达到的程度或表现的情况。

这两个义项都是义位,只是涉及的属性类别不同。它们都是要选取的对象。第一个义位记为“境界1”,第二个义位记为“境界2”。

通过甄别词义,我们共确定了“姓名”、“性别”、“优点”、“缺点”等二百多个典型的属性名词义位。①

(二)分析典型属性名词的用法,设计鉴定框架

为了考察这些属性名词的用法,我们在兰开斯特现代汉语语料库(The Lancaster Corpus of Mandarin Chinese,简称LCMC)②中进行了检索,获取了大量真实语料。

然后,我们对这些真实语料进行筛选,对属性名词的组配成分的语法形式、语义角色等进行标注,归纳出属性名词的分布特征。再结合分布特征,归纳出各类属性名词的分格式及所有属性名词的总格式。

最后,以总结出的总句法格式及分格式为基础,将出现在相同句法位置上的特定成分进行标注,提取它们的语义特征。这样,我们利用LCMC语料库,就获得了特定成分的语义特征限制。

通过归纳句法格式、提取特定成分的语义特征,我们设计出了属性名词的鉴定框架。

二、属性名词鉴定框架的介绍

属性名词的鉴定框架共五个,第一个为总框架,其余四个为分框架,分别用来鉴定事物类、事件类、关系类和空间类属性名词。每个鉴定框架均由两部分构成:一是句法格式,二是特定成分的语义特征限制。五个鉴定框架介绍如下:

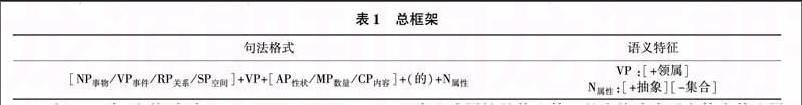

总框架见表1。③

表1总框架

句法格式语义特征

[NP事物/VP事件/RP关系/SP空间]+VP+[AP性状/MP数量/CP内容]+(的)+N属性 VP :[+领属]N属性 :[+抽象][-集合]

在以上句法格式中,“NP事物/VP事件/RP关系/SP空间”表示主体,即属性所依附的对象;“AP性状/MP数量/CP内容”表示属性值,即属性怎么样、属性是多少或属性是什么等。整个格式表示主体有什么属性。其中的VP具有[+领属]特征,表示主体和属性值之间具有领属与被领属的关系。“N属性”具有[+抽象]和[-集合]特征,表示“N属性”为非集合性质的抽象名词。

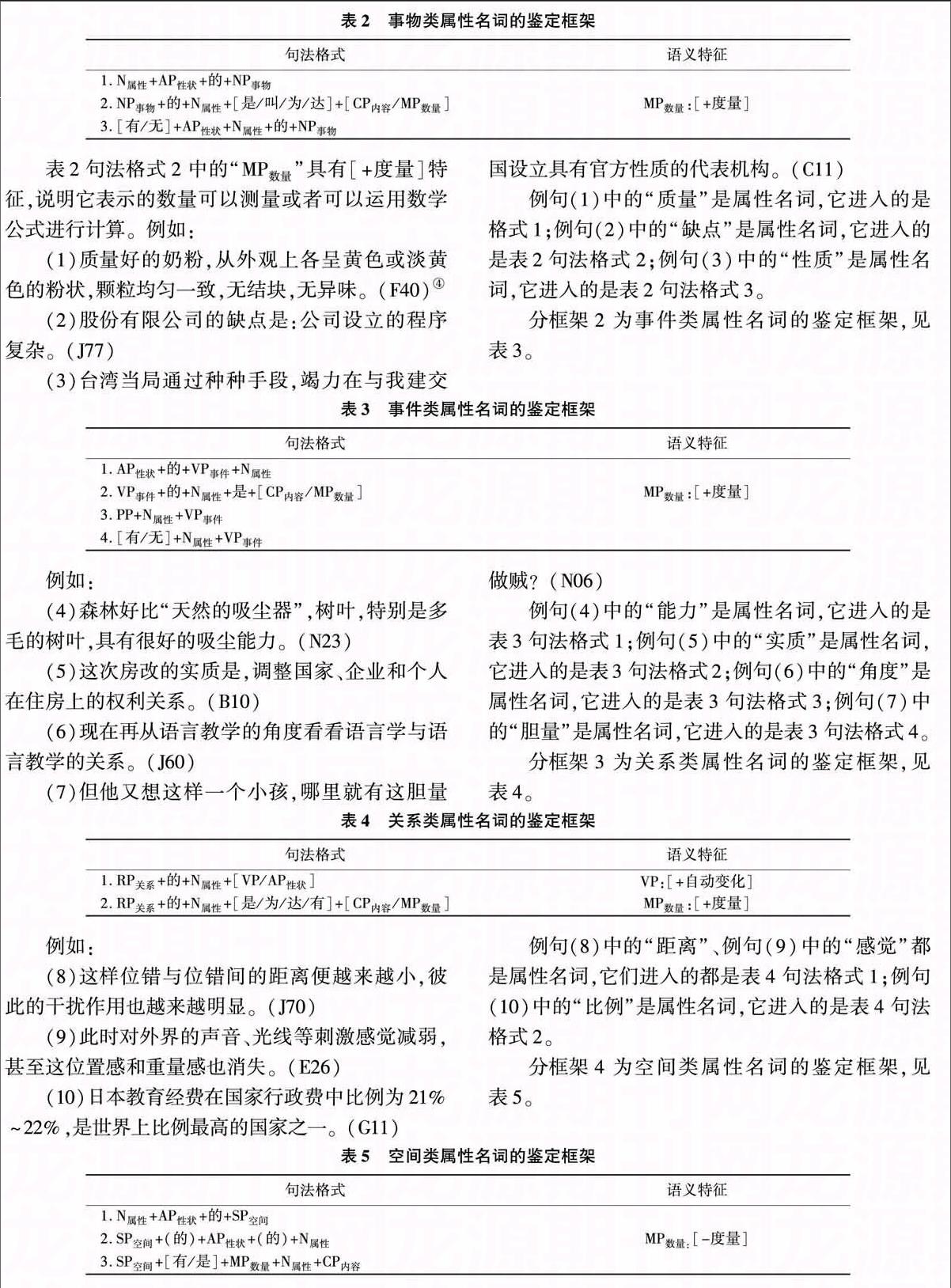

分框架1为事物类属性名词的鉴定框架,见表2。

表2事物类属性名词的鉴定框架

句法格式语义特征

1.N属性+AP性状+的+NP事物

2.NP事物+的+N属性+[是/叫/为/达]+[CP内容/MP数量]MP数量:[+度量]

3.[有/无]+AP性状+N属性+的+NP事物

表2句法格式2中的“MP数量”具有[+度量]特征,说明它表示的数量可以测量或者可以运用数学公式进行计算。例如:

(1)质量好的奶粉,从外观上各呈黄色或淡黄色的粉状,颗粒均匀一致,无结块,无异味。(F40)④

(2)股份有限公司的缺点是:公司设立的程序复杂。(J77)

(3)台湾当局通过种种手段,竭力在与我建交国设立具有官方性质的代表机构。(C11)

例句(1)中的“质量”是属性名词,它进入的是格式1;例句(2)中的“缺点”是属性名词,它进入的是表2句法格式2;例句(3)中的“性质”是属性名词,它进入的是表2句法格式3。

分框架2为事件类属性名词的鉴定框架,见表3。

表3事件类属性名词的鉴定框架

句法格式语义特征

1.AP性状+的+VP事件+N属性

2.VP事件+的+N属性+是+[CP内容/MP数量]MP数量:[+度量]

3.PP+N属性+VP事件

4.[有/无]+N属性+VP事件

例如:

(4)森林好比“天然的吸尘器”,树叶,特别是多毛的树叶,具有很好的吸尘能力。(N23)

(5)这次房改的实质是,调整国家、企业和个人在住房上的权利关系。(B10)

(6)现在再从语言教学的角度看看语言学与语言教学的关系。(J60)

(7)但他又想这样一个小孩,哪里就有这胆量做贼?(N06)

例句(4)中的“能力”是属性名词,它进入的是表3句法格式1;例句(5)中的“实质”是属性名词,它进入的是表3句法格式2;例句(6)中的“角度”是属性名词,它进入的是表3句法格式3;例句(7)中的“胆量”是属性名词,它进入的是表3句法格式4。

分框架3为关系类属性名词的鉴定框架,见表4。

表4关系类属性名词的鉴定框架

句法格式语义特征

1.RP关系+的+N属性+[VP/AP性状]VP:[+自动变化]

2.RP关系+的+N属性+[是/为/达/有]+[CP内容/MP数量]MP数量:[+度量]

例如:

(8)这样位错与位错间的距离便越来越小,彼此的干扰作用也越来越明显。(J70)

(9)此时对外界的声音、光线等刺激感觉减弱,甚至这位置感和重量感也消失。(E26)

(10)日本教育经费在国家行政费中比例为21%~22%,是世界上比例最高的国家之一。(G11)

例句(8)中的“距离”、例句(9)中的“感觉”都是属性名词,它们进入的都是表4句法格式1;例句(10)中的“比例”是属性名词,它进入的是表4句法格式2。

分框架4为空间类属性名词的鉴定框架,见表5。

表5空间类属性名词的鉴定框架

句法格式语义特征

1.N属性+AP性状+的+SP空间

2.SP空间+(的)+AP性状+(的)+N属性MP数量:[-度量]

3.SP空间+[有/是]+MP数量+N属性+CP内容

例如:

(11)张恨水高兴地把家安在郊区一个风景秀丽的地方。(P29)

(12)墓地中的阴森景象,与他此刻的心境一样。(N21)

(13)僻静乡村的农家大门则另有一番景象:除了常贴常新的春联和拿大顶的“福”字外,这几年又兴起了贴威风凛凛的门神。(F14)

例句(11)中的“风景”是属性名词,它进入的是表5句法格式1;例句(12)中的“景象”是属性名词,它进入的是表5句法格式2;例句(13)中的“景象”是属性名词,它进入的是表5句法格式3。

以上框架中的格式只是属性名词可以进入的基本格式,还有一些格式属于变换格式,也可以用来鉴定属性名词。

三、属性名词鉴定框架的运用

我们运用鉴定框架的过程,也就是鉴定属性名词的过程。这个过程分两步:

(一)看鉴定对象能否进入总框架

如果一个名词能够出现在总框架所要求的句法格式中,也不违反其中的语义特征限制条件,那么这个词就可能是属性名词;否则,就不是属性名词。

总框架中的格式“[NP事物/VP事件/RP关系/SP空间]+VP+[AP性状/MP数量/CP内容]+N属性”表示“主体具有某一属性”。进入这一格式中的名词必须具备两个条件:

1.能与[+领属]VP组合

[+领属]VP的典型形式为“有”、“具有”、“拥有”、“领有”等。如果一个名词能出现在“N属性”位置上,能与“有”类词搭配,同时整个格式表示“主体具有某一特征”,那么该名词就可能是属性名词。如“修养”、“味道”就能与“有”搭配,形成如下表达式:

(14)小王有良好的修养。

(15)苹果有着香甜的味道。(自拟)

这里的“有”都具有[+领属]特征,其搭配成分“脾气”、“味道”有可能是属性名词。

当[+领属]VP为非典型形式时,出现在“N属性”位置上的名词也可能为属性名词。[+领属]VP的非典型形式有:存现类动词、变化类动词、创建类动词、传播类动词、获取类动词、给予类动词、关系整分类动词、关涉类动词等。例如:

(16)改革呈现出良好态势。

(17)图纸放大了尺寸。(自拟)

这几个表达式都表示“主体具有属性”,其中“呈现”是存现类动词,“放大”是变化类动词,它们都含有[+领属]特征,它们的搭配成分“态势”、“尺寸”是属性名词。

2.具有[+抽象]与[-集合]特征

能与[+领属]VP组合,也能进入“主体有”格式中的名词还有如下几种:一是亲属名词,如“妈妈”、“爸爸”等;二是部件名词,如“牙齿”、“盖子”等;三是集合名词,如“书本”、“船只”等。请看:

(18)他有爸爸。

(19)这茶壶有盖子。

(20)我们有(很多)书本。(自拟)

这几个名词都不表示属性,它们所在的结构也不表示“主体有特征”。这说明属性名词不能是非抽象名词和集合名词,它应该具备[+抽象]与[-集合]特征。

能与[+领属]VP组合并且具备[+抽象]与[-集合]特征,这两个条件缺一不可,否则就不是属性名词。汉语中有相当一部分名词,如“世间”、“世上”等,它们具有[+抽象]与[-集合]特征,但是不能与[+领属]VP组合,不能形成这样的表达式:

(21)有世间。

(22)有世上。(自拟)

所以,“世间”、“世上”这类抽象名词不是属性名词。

(二)看能否进入某一分框架

属性名词内部很复杂,各小类之间的句法结构差异较大。要确定一个名词是否为属性名词,还需要结合属性名词各小类的句法结构进行分析、验证。如果一个名词既能进入总框架,也能进入分框架中的某一句法格式,那么它就是属性名词。至于它是哪一类属性名词,就看它进入的是哪个分框架。

以名词“名字”、“距离”、“气温”为例。它们都与[+领属]VP组合,都具有[+抽象]与[-集合]特征,都能进入总格式“[NP事物/VP事件/RP关系/SP空间]+VP+[AP性状/MP数量/CP内容]+N属性”。请看例句:

(23)他有一个响亮的名字。

(24)人与人之间保持着一定距离。

(25)武汉出现了超高气温。(自拟)

它们有可能是属性名词。结合分框架来分析,“名字”还能进入分框架1中的格式1与格式2,形成“名字响亮的孩子”、“他的名字叫雷锋”等说法;“距离”还能进入分框架3中的格式2,形成“车与车之间的距离是三米”等说法;“气温”还能进入分框架4中的格式1与格式3,形成“气温很高的地方”、“武汉的气温是35 ℃”等说法。

据此可以判定,这几个名词都是属性名词。其中,“名字”是事物类属性名词,“距离”是关系类属性名词,“气温”是空间类属性名词。

四、结语

属性名词是名词中的非典型成员,与典型名词的语法功能差异较大,鉴定起来有一定困难。这就需要从实际语料出发,具体问题具体分析。笔者首先根据既有的研究成果,以及自己初步确定的判定标准,确定了部分典型属性名词;然后依据兰开斯特现代汉语语料库,归纳出属性名词所特有的句法格式,提取出格式中特定成分的语义特征;最后在此基础上设计出属性名词的鉴定框架,即一个总框架与四个分框架。

总框架是所有属性名词都可以进入的框架,它可以将属性名词与亲属名词、部件名词、集合名词等区别开来。四个分框架可以鉴定属性名词的次范畴,也属于验证框架。如果一个抽象名词既能进入总框架,也能进入四个分框架中的某一个格式,而且不违反其中的语义特征限制条件,那么这个词就是属性名词。至于它是属性名词中的哪一个次范畴,就看它进入的是哪一个分框架,进入分框架1的是事物类属性名词,进入分框架2的是事件类属性名词,进入分框架3的是关系类属性名词,进入分框架4的是空间类属性名词。

判定一个词属于何种词类或者何种小类,主要依据就是其语法功能。鉴定框架正是属性名词语法功能的反映,因此可以用来鉴定属性名词。

注释:

① 以下为了叙述的方便,将“属性名词义位”简称为“属性名词”。

② 本文所使用的语料库为兰开斯特现代汉语语料库(The Lancaster Corpus of Mandarin Chinese,简称LCMC)V1.0。该语料库为现代汉语书面语通用型平衡语料库,由旅英学者肖忠华博士研发,容量100万词次。兰开斯特现代汉语语料库相关网址:http://www.lancs.ac.uk/postgrad/xiaoz/lcmc.htm。

③ 符号说明:在本文所有的鉴定框架中,“NP事物”表示事物类主体的语法形式,“VP事件”表示事件类主体的语法形式,“RP关系”表示关系类主体的语法形式,“SP空间”表示空间类主体的语法形式,“AP性状”表示性状类属性值的语法形式,“MP数量”表示数量类属性值的语法形式,“CP内容”表示内容类属性值的语法形式(这里的“内容”表示属性的下位概念),“N属性”表示属性名词,“PP”表示介词短语,“VP”表示动词短语。“()”表示其中的语言单位可以出现,也可以不出现, “[]”表示分隔符号,“[+]”表示具有某种语义特征,“[-]”表示不具有某种语义特征,“/”表示前后语言单位之间是一种不相容析取关系。

④ “F40”表示语料出处,其中的字母“F”表示分库类型,“40”表示篇目代号。本文的语料主要采用这种方法注明出处。详见兰开斯特现代汉语语料库相关说明。

[参考文献]

[1] 袁毓林.词类范畴的家族相似性[J].中国社会科学,1995(1):157158.

[2] 刘春卉.现代汉语属性范畴研究[M].成都:四川出版集团,2008.

[3] 梅家驹,竺一鸣,高蕴琦,等.同义词词林[M].上海:上海辞书出版社,1996:108166.

[4] 张志毅,张庆云.词汇语义学[M].修订本.北京:商务印书馆,2005:14.

[5] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].第5版.北京:商务印书馆,2005.

[责任编辑:夏畅兰]