稀土产业安全理论体系初探

2016-08-01韩港

韩港

(北京交通大学 经济管理学院,北京 100044)

稀土产业安全理论体系初探

韩港

(北京交通大学 经济管理学院,北京 100044)

稀土产业是关系国家经济安全与军事安全的重要战略性产业,各国政府高度重视稀土产业安全与发展,但学术界对于稀土产业安全的理论研究相对较少。文章借鉴并拓展基于产业经济学的产业安全研究,结合稀土产业自身的特征,建立了基于产业结构-产业组织-产业布局-产业政策-产业生态的稀土产业安全理论体系,以期有效地指导产业发展实践。

稀土产业;产业安全;理论体系

一、引言

稀土是信息技术、生物技术、新材料技术以及航空航天、军事、国防工业中不可替代的稀有原材料和关键元素,直接影响着这些高新技术产业发展的速度和水平,稀土产业已经成为关系国民经济发展和国家安全的重要战略型产业,世界各国都高度重视稀土产业安全与可持续发展。“十三五”时期是我国稀土产业创新发展的重要战略机遇期,相关政府部门也在紧锣密鼓地制定稀土产业的“十三五”规划,在产业结构转型与升级、产业布局优化、加快大型稀土产业集团整合、完善政策法规、打击稀土违法开采行为、保护资源等方面将会出现新举措。

在学术界,通过对目前研究进行梳理发现,现有成果涉及地质学、冶金工业、环境科学与资源利用、中国政治与国际政治、法律、经济等多个研究领域。对稀土产业进行经济学领域的研究,也更多的集中于稀土产业的发展现状、评述及对策。经济学领域,基于产业安全的视角,系统而全面的对稀土产业安全进行理论研究的学术成果更是少见。在“十三五”稀土产业创新发展的背景下,对稀土产业安全问题进行研究具有重要的理论意义和实践价值,有利于指导产业发展的实践。

二、研究进展

(一)国外研究进展

P.Falconnet(1993)提出,中国国内生产商的价格战导致国际市场稀土产品价格下降,世界稀土需求以每年4% ~6%的比例增长,并预测十年后最大的稀土消费区域为亚洲[1]。Keith R.Long等(2012)在著作《美国主要的稀土矿床——基于美国国内和世界储备的视角》提出,由于越来越多的消费产品如电脑、手机、汽车、飞机等先进技术产品的应用,估计对稀土的资源的需求以每年8%的速度增长,这些需求主要是由提高能源效率、替代石化燃料的新技术拉动的。稀土多集中于中国,但是中国的产业政策缩减了稀土资源的出口,世界其他地区取代中国供给稀土资源的能力取决于已知稀土资源的质量、被开发的程度等等。在全球范围内审查美国的资源发现,美国可以对未来稀土生产显著贡献。除了美国和澳大利亚有两个先进项目,可能没有其他项目能够满足短期需求[2]。Stefania Massari,Marcello Ruberti(2003)提出,中国供应全球97%的稀土原料,为了保护产业环境,近期中国削减了稀土出口量,这使得稀土价格大幅提高,引起了世界高科技市场的紧张和不确定性。稀土储备并非均匀分布,资源集中在少数几个国家,但其用途却非常广泛,分析师预测未来十年其需求会越来越多,价格也会保持在高位,稀土回收率和替代品非常有限[3]。Jost Wübbeke(2013)提出不应孤立看待中国限制稀土出口政策,出口管制背后是稀土产业战略转型,他同时也认为,地缘政治的原因有限,主要是中国开始管制资源解决和环境保护,以及下游产业的竞争性发展[4]。Pui-Kwan Tse(2011)研究了中国稀土资源、产量、消费、稀土产业政策等[5]。Marc Humphries(2012)介绍了稀土的世界供应链,他提出美国在稀土生产上曾经自力更生,但过去的十五年里主要依赖从中国进口。美国发现了新的稀土矿——Moly公司的帕斯山稀土矿。根据预测,全球稀土需求量以至少每年1.85万吨的速度上涨,澳大利亚Mt.Weld稀土矿2012年投产能够在短期内缩小原材料缺口,其他新稀土矿项目至少需要十年才能投产。根据美国地质调查局预计,全球现有稀土储量和未开发的稀土资源能够满足世界需求[6]。Wayne M.Morrison、Rachel Tang(2012)提出,美国国会对中国限制稀土出口的政策给予了更多关注,并对中国稀土政策变化给美国产业和贸易带来的影响进行了分析。中国控制稀土出口可能影响到美国一些产业的发展,如混合动力汽车、石油天然气、节能灯、先进电子、化工、医疗器械等,以及生产武器的美国国防工业,他们担心稀土价格上涨会削弱美国企业的全球国际竞争力[7]。

(二)国内研究进展

通过对国内文献进行梳理可以发展,与稀土产业安全相关的研究主要集中在以下几个方面:

第一,稀土产业组织与产业结构。王华民(2012)[8]、于伟军(2012)等组建3P模块(REP模块、SCP模块、CCP模块),从市场资源、市场环境、市场政策、市场结构、市场行为、市场绩效、集中策略、创新策略、合作策略九个方面对中国稀土产业组织的现状、存在问题进行了分析,并提出相关对策建议[9]。逯全亮(2013)分析了中国稀土产业的市场结构[10]。刘新建(2014)运用投入产出模型对中国稀土产业与其他产业之间的关联关系进行了量化研究,结果表明,稀土对于金融及合金制造业、能源生产业、石化、玻璃以及其他非金属制品业的关联关系较大[11]。

第二,稀土产业竞争力。何洁(2014)借鉴迈克尔·波特的“钻石模型”,引入知识吸收和创新能力变量,构建了稀土产业竞争力分析的理论框架,提出稀土产业高端人才缺乏,产品缺乏创新、企业重组未达到协同效应、非法开采严重,监管力度不够、环境污染严重是影响稀土产业竞争力的主要问题[12]。尚宇(2011)基于钻石模型、波特物理模型、SWOT模型对中国稀土产业竞争力进行了分析,并构建了稀土产业国际竞争力评价指标体系,通过专家打分法计算出中国稀土产业国际竞争力排名居首[13]。王宁(2013)认为我国稀土产业竞争力不高,主要表现在定价权缺失、创新不足、外资入侵、非法开采和严重浪费、民间配额的非法倒卖,从并利益纷争、监管、储备制度、无期货市场等角度分析了原因[14]。

第三,稀土产业定价与话语权。毕占天(2012)针对近几年稀土国际贸易争端问题,对稀土国际市场定价的公平合理问题进行了研究,建立了稀土产品内在价值公平补偿体系,分析了影响国际交易主体公平交易的因素,认为稀土国际贸易产品价值补偿、交易势力公平是决定其国际贸易公平价格机制的主要因素,并提出了促进稀土国际贸易价格公平的对策建议[15]。周代数(2011)认为,国际定价权是指在国际市场上能够左右或影响商品价格形成的能力,中国稀土产业国际定价权缺失主要是因为我国稀土产品技术含量低、产业集中度低、缺乏期货市场、资源开采浪费严重、行业协会作用发挥不充分等[16]。杨新臣(2009)认为中国稀土产业之所以处于危机中是因为定价权的缺失和自身的缺陷[17]。此外,齐银山、黄继伟、陈果等也对中国稀土产业国际定价权缺失的原因进行了分析。苏钰杰(2013)从理论上构建了稀土矿产业价格指数[18]。

第四,稀土产业政策。何春燕(2013)初步构建了稀土出口政策理论框架,并对我国稀土出口国进行博弈分析,以此为据设计了稀土出口的贸易政策[19]。李文龙(2011)从生产、应用、出口方面分析了我国稀土资源优势正在逐渐衰退,为了实现稀土可持续发展,政府必须加强宏观调控,提高产业自主创新能力,鼓励企业并购以壮大规模,重视国内市场需求并加强稀土战略储备[20]。邓林玲(2013)从稀土国家收储的角度,利用博弈论的方法对中国与他国、国内不同企业间进行了博弈分析,认为我国要限制稀土出口和开采、收储稀土面临一定的挑战,提出在收储路径方面,应选择中央、地方政府和企业相结合的路径,并阐述了稀土国家收储的具体运作模式[21]。欧阳化雪(2011)总结了中国稀土出口管制政策,并分析了出口管制政策对稀土产业的价格效应、国内结构效应和市场定价权的影响[22]。张朝霞(2014)提出应该从稀土配额、行业准入和战略收储、出口管理等方面进一步创新并完善我国稀土政策[23]。

(三)对现有研究的简要评述

稀土产业虽然不是一个庞大的产业,但绝对是一个重要的产业。近几年稀土产业不断出现安全问题,尤其是2014年8月世贸组织对于中国限制稀土出口配额问题的败诉,给中国稀土产业造成了一定的压力。稀土产业安全与发展问题成为亟待解决的重要现实问题。回归到理论层面,虽然一直以来业界和学术界对稀土产业安全问题热度不减,但相对于其他产业而言,稀土产业仍然是理论落后于实践的一个产业。通过文献梳理发现,首先,对于稀土的研究大多集中在新材料等技术领域,学者们更多的关注稀土元素的物理、化学性质能够给新材料带来哪些实质性的变化,而经济学领域内对稀土产业的研究少之又少;其次,从国外相关研究来看,由于中国是稀土储量和产量位居世界第一的国家,所以国外学者更多地关注了中国稀土产业出口配额、产业政策以及政策变化对其国家的影响等,由于代表的国家利益不同,所以不能片面的全部认可国外学者的学术观点;最后,从国内相关研究来看,基本涉及到以下几个方面:第一,稀土产业组织与产业结构优化;第二,稀土产业的国际竞争力与市场竞争力;第三,稀土产业的定价权与话语权;第四,稀土产业政策。现有研究取得了一定成果,对于稀土产业发展提供了良好的建议和未来的发展策略,但目前的研究还未从理论和实践上上升到产业安全的高度。从产业安全的视角对稀土产业进行的系统性研究较少,缺乏机理性研究,现有研究更多的是聚焦现象,发现问题并提出对策建议,研究比较零散,这也为本文提供了一定的研究空间。基于此,本文从产业安全视角出发,研究稀土产业安全问题,以期对稀土产业安全理论体系进行系统性研究。

三、稀土产业安全的内涵与特征

(一)稀土产业安全的内涵

“稀土产业”一词已被众人熟知,但通过搜索相关学术知识信息资源平台,并未找到关于“稀土产业”的明确定义,根据产业的一般意义,本文将稀土产业定义为,利用稀土本身的特点进行开采、加工、应用及相关经济活动的产业形态。参考权威的产业安全理论体系,结合稀土产业自身的特殊性,本文认为,稀土产业安全是指在开放的条件下,稀土产业生存与发展不受威胁的状态。该含义可以从以下三方面进行理解:

第一,稀土产业安全包括稀土产业生存安全和发展安全双层含义。生存安全,是指稀土产业作为一国的产业部门,自身能够正常运行,又能够满足国家经济发展基本需求的安全状态。发展安全,是指稀土产业具备持续的发展能力,具有一定竞争力,并且能够在激烈的竞争中处于有利态势、不受威胁的状态。

第二,开放条件下,稀土产业安全要保证稀土产业既能够经受住来自于产业内部的压力,又能够承受住来自于产业外部环境(包括国际环境)的冲击。对于稀土产业而言,产业形式粗放、行业内乱挖乱采、分离厂产能过剩、技术落后、产业链深加工所需的高端技术需要突破等影响产业安全的问题客观存在,对于外部环境而言,话语权缺位、美国等西方大国不断给我国稀土业施压,因此,开放条件下,稀土产业要能够抵御来自内部和外部的冲击。

第三,需要强调的是,稀土产业生存安全、发展安全与内部安全、外部安全并不是割裂的。虽然基于不同的理解角度,但无论哪种理解,这几方面都是相互交织,不可割裂并同时存在的。

(二)稀土产业安全的特征

1.战略资源决定了稀土产业安全的战略性。稀土曾一度被誉为“工业维生素”、“工业黄金”、“21世纪新材料的宝库”,可见稀土产业对于其他产业发展的重要作用。1992年邓小平同志在南巡时曾说过“中东有石油,中国有稀土,一定要把稀土的事情办好,把我国稀土优势发挥出来”,可见,在有中国特色社会主义市场经济发展之初,领导层就非常重视稀土产业的发展。稀土的用途极其广泛,涉及到的领域、行业众多,从生活到生产,从传统产业到高新技术产业,从一般领域到新材料、核工业、超导体等涉及国家军事安全的重大科技领域,稀土无所不在,至关重要。因此,许多国家高度重视稀土产业安全,以美国为首的西方发达国家更是将其列入战略性产业。徐光宪先生曾提到:“稀土的事情没有办好的原因在哪里呢?对稀土产业没有清晰的定位和战略意识,没有可辨识和有针对性的战略目标、战略重点和战略措施。”[24]稀土属于战略性稀缺资源,稀土产业安全对于国家经济安全、经济平稳发展、甚至国家安全都具有非常重要的战略意义,对于军事安全、国防安全、社会稳定起着至关重要的作用。此外,应将稀土产业安全上升到战略层面考虑,鉴于稀土产业的关键作用和重要地位,需要超前的、维持产业安全状态的战略性布局与安排做保障。

2.政府力量与产业政策对维护稀土产业安全尤为重要。政府在市场经济条件下具有双重身份,一方面,政府是宏观经济的管理者,制定与执行经济规则,另一方面,也是经济的直接参与者,影响市场的需求与供给。我国稀土产业发展与国内其他产业比较相对滞后,稀土资源被贱卖,稀缺资源卖了“白菜价”,国际环境不断向我国稀土产业施压,已经不仅仅是单个企业能够解决的问题,需要政府给予必要的干预,原商务部新闻发言人姚坚认为“要改变这种局面,需要从国家发展战略高度进行考虑”。产业政策对于维护稀土产业安全来说尤其重要,国家和相关政府部门制定产业政策能够弥补市场缺陷,制止不利于产业安全的盲目行为,提升产业素质,保护稀土产业成长,促进稀土产业安全与发展。

3.稀土产业安全具有复杂性。与国内其他产业相比,稀土产业发展相对滞后,稀土产业体量小,2014年稀土产业总产值仅仅为300亿元人民币,产业发展短板多,稀土产业安全需要站在国际视野从国家战略层面统筹考虑,因此,稀土产业安全具有复杂性。此外,稀土元素具有极其特殊性,应用范围特别广泛,这是普通的功能性材料所无法匹及的,几乎涉及到国民经济的各个行业,对其他产业安全与发展也起到了影响作用,所以稀土产业安全并非仅关乎其单个产业的安全,也会对其关联产业的安全起到推动和影响作用,因此稀土产业安全具有复杂性。

四、稀土产业安全的理论框架

(一)逻辑思路

产业经济学以一个有机整体的“产业”出发,探讨在以工业化为中心的经济发展中产业间的关系结构、产业内企业组织结构变化的规律,以及研究这些规律的方法。产业经济学能够将一个产业的产业结构、产业组织、产业布局、产业政策比较全面的阐释清楚。在此,本文也尝试延续这条全新的研究路径,将基于产业经济学的产业安全分析框架置于稀土产业安全的研究之中,并根据研究主体稀土产业是资源型产业的特点,生态安全问题突出,将生态安全纳入稀土产业安全的理论体系,以期能够对稀土产业安全进行多方位、深层次的理论探讨。

(二)稀土产业安全理论模型

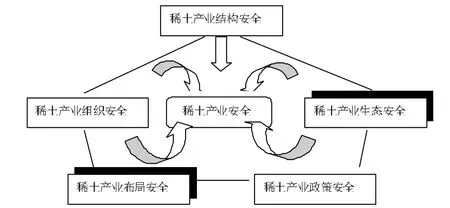

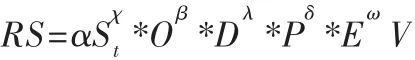

稀土产业受到稀土需求与供给、稀土国际贸易等产业结构因素的影响;同时,稀土企业数量多、规模小、未达到规模经济等问题也困扰着稀土产业的发展;合理的稀土产业布局,有利于优化资源配置,整合稀土产业链;有效的产业政策能够维护稀土产业安全与发展,基于稀土产业特殊的发展背景,如何制定行之有效的政策保障体系,为稀土产业安全保驾护航,稀土产业政策安全问题也是紧迫的和必要的。稀土产业生态环境令人堪忧,稀土采选和冶炼过程中引发的环境问题和潜在的生态环境风险客观存在。综合以上思考,构建稀土产业安全的理论模型。基于产业经济学的产业安全理论,并根据产业特点进行扩展,本文将影响稀土产业安全的因素分为产业结构安全因素(Structure)、产业组织安全因素(Organization)、产业布局安全因素(Distribution)、产业政策安全因素(Policy)以及产业生态安全因素(Distribution),初步构建基于SODPE的稀土产业安全广义分析范式。如图1所示。

图1 基于SODPE的稀土产业安全分析范式

基于上述分析,建立基于产业结构、产业组织、产业布局、产业政策、产业生态的稀土产业安全理论模型:

其中:

RS——稀土产业安全度;

α——一级指标的系数:

St——稀土产业结构安全因素

χ——稀土产业结构因素的指数

O——稀土产业组织安全因素

β——稀土产业组织因素的指数

D——稀土产业布局安全因素

λ——稀土产业布局因素的指数

P——稀土产业政策安全因素

δ——稀土产业政策因素的指数

E——稀土产业生态安全因素

ω——稀土产业生态因素的指数

V——为扰动项

注:χ+β+λ+δ+ω=1

(三)稀土产业安全的五个子系统

1.稀土产业结构安全。产业结构安全[2]能够缓解开放条件下各种因素对该产业安全、健康运行的侵扰,从而实现产业结构的合理化与高级化,实现趋利避害。产业结构安全关系到该产业在国际舞台中的竞争实力,产业结构安全受到威胁,也会给关联产业的产业安全造成制约。

供求关系、国际贸易、产业转移、外资进入等因素都会对稀土产业结构安全产生影响。我国稀土产业链上游产能过剩,供给与需求不匹配,影响了稀土产业结构安全。稀土产业链上游产能过剩,主要是上游的开采、冶炼环节产能过剩。日本、美国等是我国稀土出口的主要市场,相比之下,稀土大国却实施了本国稀土资源保护与储备战略,零出口或少量出口稀土资源,并且向我国进行产业转移,将在本国内生产无利可图的稀土永磁业进行产业调整,向我国进行产业转移,在本国国外实现稀土资源的优化配置,以达到本国利益最大化。但被动接受产业转移并不一定符合我国稀土产业结构调整的目标,不利于我国稀土产业结构的平衡,在一定程度上影响了我国稀土产业结构升级的发展规划与实施。

2.稀土产业组织安全。产业组织安全是指产业制度安排能够引致较合理的市场结构和市场行为,使产业内的企业处于有效竞争的状态,企业数量和企业规模达到一定数量的竞争,以便激发企业活力,实现规模经济,优化资源配置,使企业在竞争中具有规模优势。

产业集中度、市场结构、产品差异化等因素是影响稀土产业组织安全的主要因素。稀土产业集中度偏低,在国际市场占有一席之地的领导型企业较少,辐射带动作用微乎其微,使我国稀土没法形成经济规模和产业规模,致使稀土产业国际竞争力低下。市场结构相对分散,呈现典型的“多头对外”的形式,没有掌控国际市场价格话语权,国内无序竞争使得国外寡头垄断势力坐享渔翁之利。我国稀土产业传统优势集中于稀土分离、提取以及传统应用方面,而科技含量高、附加值高的领域应用较少,拥有知识产权和新型稀土材料及器件生产加工技术较少,低端产品过剩。高端产品匮乏,与欧美日等发达国家相比还有较大的差距。

3.稀土产业布局安全。产业布局安全是有限资源在地域空间的合理分布。当资本、管理、人才等要素较空间要素更为稀缺时,安全的产业布局应是倾斜性的,即产业在发展条件相对优越的区域集中,产生集聚效应,使资源得到充分利用,促进经济增长。

为促进稀土产业结构调整和优化,国家加快实施稀土企业集团战略,积极推进中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土6家大型稀土集团的实质性整合重组工作。六大集团主导中国稀土产业发展的格局,已经基本形成。整合之后,六大集团的开采、冶炼分离产能占全国比重将有所提高,稀土产业集中度也将大幅提升,产业集聚效应将逐步显现,也有利于稀土市场秩序的规范和稀土产业安全与健康。

4.稀土产业政策安全。产业政策安全能够保证在必要的时刻,自主决策该产业的发展计划、发展目标、发展策略的变化等,并且在经济全球化的大环境下,尤其在大数据发展和信息不对称的产业发展背景下,能够根据不断变化的外界条件,适时调整产业政策,保证产业政策的动态性,此外,产业政策安全必须保证产业政策的及时性,避免政策滞后现象的出现,把握好政策出台的时机和力度。

在稀土产业的发展历程中,国家对稀土产业的重视程度不断加强,通过制定和颁布一系列的规章制度,如资源保护制度、开采配给制度、资源储备制度等,保护稀土产业安全发展。从总体上看,国家实施的稀土生产整合和稀土开采配额制度取得了明显的效果,不仅降低了我国稀土资源的消耗速度,而且防止了稀土资源的过度开采,实现了对我国稀土资源的有效保护。稀土行业整合政策的实施也取得了显著的成效,产业集聚效应明显。稀土产业出口税收政策经过不断调整,也间接影响了稀土资源的价格,为我国夺回稀土资源的国际定价权赢得了机会。同时,对于生态环境保护政策、对技术创新的支持政策还有待加强。

5.稀土产业生态安全。稀土产业生态安全[25]是指稀土产业生态系统的健康性和完整情况。是稀土产业不受生态破坏与环境污染等影响的保障程度。稀土产业生态安全具有稳定的、可持续的特征。将生态安全纳入稀土产业安全的理论分析体系,原因有以下两点:

第一,目前学术界认可的产业安全理论,无论是基于哪一视角,都给出了很好地研究范式,但具体到单个产业的产业安全问题,在现有研究范式基础上,更应该侧重于考虑本产业的特点,有继承、有发展。作为资源型产业,稀土产业生态安全是影响稀土产业安全的重要方面,理应给予考虑与研究。

第二,习近平主席提出的“总体国家安全观”涵盖了十一种安全,其中包括生态安全,生态安全明确纳入了国家安全体系,正式成为国家安全的重要组成部分。长期以来,人们对生态安全的重要性认识不足,与其他领域的安全问题相比,生态安全问题的显现,需要较长的时间,这也是生态安全容易被忽略的原因。稀土产业是资源型产业,资源产业的生态安全问题客观存在,因此在分析稀土产业安全问题时,理应将稀土产业生态安全纳入分析体系中。

稀土产业生态安全,是稀土产业安全的重要组成部分,稀土产业各子系统之间存在着能量、信息的输入与输出,子系统处于相互作用、相互联系、动态运动的过程,如图1所示。这就意味着,稀土产业生态安全与否状态与稀土产业其他子系统发生信息交换的能量或者物质也在发生变化,这些变化势必会影响到稀土产业各个子系统相互作用的过程,最终使得作用的效果、状态发生变化。稀土产业生态安全的状态,对于产业结构安全、产业组织安全、产业布局安全、产业政策安全有积极的推动作用,相反,稀土产业生态不安全,也对稀土产业各个子系统的安全产生负面影响,这些消极影响也会通过信息、能量的传输而反馈给稀土产业生态安全状态,进而影响到稀土产业安全与可持续发展。

五、总结

鉴于稀土产业的战略地位,稀土产业安全得到相关政府部门的高度重视。基于产业经济学的产业安全视角,对稀土产业理论体系进行了初步探索。稀土产业安全的研究是一项复杂的系统工程,本文中提到的各个子系统及影响因素对稀土产业安全的影响机理,仍需要继续进一步研究。

[1]P.Falconnet.The rare earth industry:a world of rapid change[J].Journal of Alloys and Compounds,Volume 192,Issues 1-2,23 February 1993:114-117.

[2]Keith R.Long,Bradley S.Van Gosen,Nora K.Fley,and Daniel Cordier. The principal rare earth elements deposit of the United States:A summary of domestic deposits and a global perspective[M].Springer Netherlands,2012:1-2.

[3]Stefania Massari,Marcello Ruberti Rare earth elements as critical raw materials:Focus on international markets and future strategies[J]. Resources Policy,Volume 38,Issue 1,March 2013:36-43.

[4]Jost Wübbeke,Rare earth elements in China:Policies and narratives of reinventing an industry[J].Resources Policy.Volume 38,Issue 3,September 2013:384-385.

[5]Pui-Kwan Tse.China's Rare-Earth Industry[R].U.S.Geological Survey,Reston,Virginia:2011:1-2.

[6]Marc Humphries.Rare Earth Elements:The Global Supply Chain[R]. CRS Report for Congress,June 8,2012:1-9.

[7]Wayne M.Morrison,Rachel Tang.China's Rare Earth Industry and Export Regime:Economic and Trade Implications for the United States[R].CRS Report for Congress,April 30,2012:1-2.

[8]王华民.中国稀土产业组织研究[D].中国地质大学(北京)博士学位论文,2012:5-6.

[9]于伟军,2012.基于3P模型的稀土产业组织研究[J].中国矿业(8):210-211.

[10]逯全亮.中国稀土产业市场结构分析[D].东北财经大学硕士学位论文,2013:2-4.

[11]刘新建,卢瑞新,宋之杰,等,2014.基于投入产出模型的中国稀土产业关联分析[J].生态经济(4):85-86.

[12]何洁,2014.我国稀土产业竞争力分析及发展对策——以江西省为例[J].中国管理信息化(2):40-41.

[13]尚宇.中国稀土产业国际竞争力研究[D].中国地质大学(北京)博士学位论文,2011:1-2.

[14]王宁.关于提升我国稀土产业市场竞争力的探索[J].中国地质大学(北京)硕士学位论文,2013:1-5.

[15]毕占天.稀土国际贸易公平价格机制研究[D].江西财经大学博士学位论文,2012:8-9.

[16]周代数,李小芬,王胜光,2011.国际定价权视角下的中国稀土产业发展研究[J].工业技术经济(2):73-77.

[17]杨新臣,2009.危机中的中国稀土产业:关于定价权的悲剧[J].经济研究导刊(36):98-100.

[18]苏钰杰,2013.稀土矿产业价格指数的构建研究[J].中国矿业(5):41-43.

[19]何春燕.基于博弈论的我国稀土出口政策研究[D].北京:中国地质大学(北京)博士学位论文,2013:1-2。

[20]李文龙,2011.我国稀土产业可持续发展问题研究[J].科学管理研究(2):102-105.

[21]邓林玲.稀土国家收储问题研究[D].江西理工大学硕士学位论文,2013:1-5.

[22]欧阳化雪.中国稀土出口管制效应分析[D].中南大学硕士学位论文,2011:1-2.

[23]张朝霞,2014.科学发展观下我国稀土产业政策创新的思考[J].黑龙江生态工程职业学院学报(1):41-43.

[24]苏文清.中国稀土产业经济分析与政策研究[M].北京:中国财政经济出版社,2009:2-3.

[25]张翼翔,2011.中国煤炭产业生态安全评价及政策建议[J].企业改革与发展(2):164-165.

(责任编辑:C 校对:R)

F124.5

A

1004-2768(2016)12-0126-05

2016-10-13

教育部专项任务“中国产业安全指数研究”(B09C1100020)

韩港(1983-),男,山东滨州人,北京交通大学经济管理学院博士研究生,研究方向:产业安全。