住房获得的“反市场”逻辑:一个新的分析框架

2016-07-29黄建宏

黄建宏

(中共广东省委党校,广东广州,510053)

住房获得的“反市场”逻辑:一个新的分析框架

黄建宏

(中共广东省委党校,广东广州,510053)

[摘要]如何解释“居民收入增长有限而房价偏高的情况下却有部分中低收入阶层具有旺盛购买力”的“反市场”现象?单位福利、先赋性资本、早期福利分房的“第一桶金”效应及个体无意识选择构成了这种现象的四维解释。这说明城市居民的住房获得也并非完全遵循市场游戏规则。住房获得的研究应充分考虑中国改革开放的大背景,更多关注位置能力与市场能力的相互作用、市场的制度性嵌入以及破解刚性社会结构的对策分析。

[关键词]住房获得;单位福利;先赋性资本;第一桶金;无意识选择

一、一个“反市场”的逻辑

计划经济时代,住房由国家供应和投资,然后分配到单位,再由单位以低租金的方式分配给职工,住房作为一种基本的福利产品被纳入到社会主义国家“再分配”体系中,职工按照位置能力、工龄和家庭需求等标准从单位手中分房[1]。改革开放以后,伴随住房商品化、货币化及社会化的实施,城市居民的住房获得机会和途径发生了重大变化。这种变化主要分为两个阶段:第一阶段是从20世纪80年代到90年代末的公房出售。在这一阶段,国家出台了许多政策并开始退出住房投资计划,但单位的角色反而得到了强化,因为住房市场化过程必须依赖于单位这个平台才能得以实现,单位不仅出售公房而且还参与商品房购买,住房分配并没有遵循市场规律。第二阶段是1998年之后的住房货币化改革。这一阶段被认为是中国住房市场真正到来的标志,福利分房被终止,居民可根据个人偏好和住房承受能力来自由选择相应的住房。如果说计划经济时代及房改早期的住房获得取决于居民在科层分配体制中的位置能力,那么住房货币化改革以后的住房获得则更多地取决于居民的市场能力,由市场能力的收入回报直接从开发商手中购房,市场能力越强则住房回报越高,这是住房分配的市场逻辑。但当前住房市场却出现了这样一种“反市场”逻辑:居民收入增长有限而房价偏高的情况下,却有一部分中低收入或工薪阶层具有旺盛购买力[2]。这种不符合市场逻辑的“反市场”现象不得不让人对“住房市场化改革将导致住房获得取决于居民的市场能力”这样的命题提出质疑。

二、相关概念的界定

什么是市场能力?韦伯(M.Weber)认为阶级地位最终也就是市场地位,市场地位是指人的生存机会或者是控制商品与劳务等的能力[3]。吉登斯(A.Giddens)则认为市场能力指个人拥有且被社会认同的“技能”,如学历[4]。刘欣则从产权角度解读市场能力,个体人力资本如劳动力的技能等可看成是私有产权的范畴,在理想型的市场经济中这些私有产权的交易是不受政府等任何外在力量干预的,私有产权的价格机制就完全由市场来直接调节和定价,使用私有产权的能力就是市场能力[5]。根据以上几种解读,市场能力可简单地看成是使用人力资本的能力。

按照倪志伟(Victor Nee)的观点,中国市场转型的结局是一个纯粹理想型的市场经济,市场不受任何外在力量如国家的干预,资源分配的特征是生产者与消费者直接见面[6]。在这种情况下,劳动力与商品价格以买卖双方同意为基础而非行政性指令,直接生产者对商品和劳务的条款将享有更大的决定权,所以市场经济体制下资源获取的决定性因素是生产者的人力资本,人力资本会因拥有讨价还价的空间以及更多的决定权而增殖,简言之,资源获得在市场经济体制下取决于个体使用人力资本的市场能力。

市场能力与住房获得的内在关联逻辑是:市场经济体制下,住房是一种商品,私人开发商是主要供应主体,雇主(单位)和国家并不需要承担员工的住房责任,雇主与员工仅仅是一种非常简单的经济关系,雇主按照职工市场能力来确定工资标准,员工依靠工资收入从市场上自由选择租或买[7]。因此,市场能力与住房获得的关系是通过收入中介来连接,员工与雇主之间并没有直接的住房交易关系,“住房获得取决于员工/居民的市场能力”应理解成:员工/居民依靠其市场能力即人力资本从雇主手中取得收入回报后,再从开发商手中购房,市场能力越强的员工,从雇主手中获得的收入就会越高,住房获得就会越有优势。

三、多维的解释视角

为什么中国住房市场并不是一种纯粹的市场?住房获得也并非完全遵循市场游戏规则?一种观点认为,由于中国实行渐近性改革如“摸着石头过河”“走一步看一步”,致使中国两个核心制度安排即共产党的领导和单位体制仍然对城市资源分配有重要影响[8],住房经济不仅是市场经济也是再分配经济。另一种观点认为,“有中国特色的社会主义市场经济”的“市场”是嵌入在官僚权威结构之中的市场,市场与再分配相互渗透[9]。这两种观点说明中国城市住房分配仍在国家设定的框架下运作,国家为了自身利益而通过转变管理模式对市场经济实行间接调控,国家与市场并没有彻底摆脱关系。

国家力量作用于市场主要通过单位这个平台来体现。住房市场化改革初期,由于工资改革相对滞后,员工与市场还无法真正建立直接关联,许多员工的住房获得依然离不开单位的帮助,公房低价出售及购买商品房是单位干预住房市场的两种重要形式,住房获得与收入并没有显著关系。即使1998年的住房货币化改革从政策上要求城市居民住房需求通过市场途径来满足,但这实际上仅是政策的“一厢情愿”,单位与住房分配的关系根本不可能实现“一夜间切割”,单位与住房市场藕断丝连,长期性的单位体制生活的规范内化已产生强大“变迁抗拒”力,单位变迁滞后性明显,居民住房还依靠单位解决[10],许多单位继续为员工提供“房改房”“折扣商品房”“自建房”及“购房补贴”等“变相住房福利”。员工与单位的关系并非是一种简单的工资关系。这种现象特别适合于解释某些公务员群体,尽管收入不高但却因享受住房福利待遇(实物补贴和货币补贴)而占有优质的居住空间。也因此,国家/单位力量的介入成了解释“住房获得不一定取决于居民市场能力”的第一个维度。

先赋性资本的介入是解释“住房获得不一定取决于居民市场能力”的第二个维度。先赋性(ascribed status)与自致性(achieved status)相对,分别指与生俱来的家庭因素和经过后天努力的个人成就[11]。显然,自致性因素即居民自身的市场能力无法解释“中低收入家庭的旺盛购买力”。在当前“高数字房价”的背景下,人们的经验感知是先赋性因素对子代住房获得的影响不减反增,父代至少可通过现金资助、继承和关系资本等三种途径来确保子代在住房市场上保持优势,“首付靠父母、还款靠自身”已成为城市年轻住户购房的普遍模式。孙立平认为这种先赋性不平等在独生子女家庭将表现得更加明显,由于中国特有的计划生育政策尤其是城市“一个孩子政策”所形成的独生子女家庭结构将对住房市场购买力产生巨大影响。“首付由一方或双方的父母来出,小两口仅承担按揭”的标准购房模式在许多地方已日益明显,有的小两口甚至按揭款也由一方或双方的父母亲来帮助支付。在这种情况下,(独生子女)家庭结构对住房市场的影响远超一个家庭(以夫妻为单位)收入变化的影响。一个家庭收入的变化基本上是加减关系,而家庭结构所造成的三个家庭六个劳动力(夫妻及双方父母)支撑一套房子,则是乘数关系。后一个因素的作用无疑远远大于前一个因素[2]。

早期房改的“第一桶金”效应构成了解释“住房获得不一定取决于居民市场能力”的第三个维度。住房货币化改革之前,中国经历了一段解决公房私有化的过程,即将公房以优惠折扣价直接出售给原住户,此举被认为是财富转移的过程,是住房市场化改革后城市家庭财富不平等的逻辑起点。为什么?因为公房私有化将伴随住房保值及增殖效应的彰显,住房产权已成投资的重要工具和家庭财富积累的主要手段,产权是有回报意义的,有房者具有财富积累的机会。那些从早期福利买房中获得“第一桶金”的住户将处于“内圈跑道”(inside track,喻有利位置)或不成比例地获利更多[12],即使无收入来源也可以借助日益成熟的市场手段而实现“以房养房”“以房养人”“以房获利”的目的。

“无意识的后果”是解释“住房获得不一定取决于居民市场能力”的第四个维度。住房市场化改革初期,有一部分体制内群体受传统福利思想根深蒂固的影响,对住房产权投资犹豫不决,一直保持“等着看”的心态。而有一部分非体制内群体,则因被排除在制度照顾(福利分房)之外而提前走上商品房市场,其某些购房行为往往是无意识的,从房价增长趋势来看,早期无意识行为却带来家庭财富的剧增。如果把体制内的早期购房即“第一桶金”看成是住房制度的无意识后果,那么体制外的早期购房则是个体无意识选择的后果。这种后果也是无法用市场能力的收入回报来解释。

以上分析对“住房获得不一定取决于居民市场能力”的命题作出了具有中国特色的本土化解释。国家/单位力量、父代先赋资本、早期“第一桶金”效应及个体无意识选择是导致城市住房获得偏离市场游戏规则的诱因,中国转型时期的住房市场不能用单纯的市场眼光来透视。

四、新的分析框架

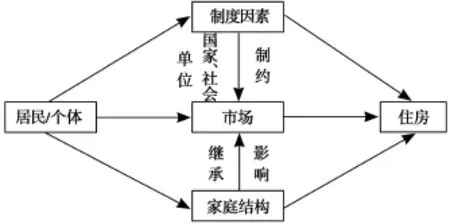

上文关于“住房获得不一定取决于居民市场能力”的多维解释揭示了这样一个事实:转型时期左右中国住房市场的制度因素和条件具有多样性,因中国住房改革目标是引进责任共享,而共享责任将导致不同制度的混合以及不同协作模式的交互作用,即国家、市场、社会及个体的相互关系[13]。

图1 一个分析框架:左右住房市场的各种制度和条件

其一,让个体力量参与住房建设。1978年邓小平提出“希望路子能宽些,私人可以建房或者私建公助,也可以分期付款,把个人手中的钱动员出来参与住房建设。”1980年再次提出:“出售公房、分期付款、调整租金,提倡个人积极建房买房、鼓励公私合营”[14]。其二,改变员工与雇主(单位)、国家的完全依靠关系。在计划经济体制下,雇主(单位)仅提供给员工低工资,员工主要居住在国家/单位提供的福利房中,住房的分配基于“排队系统”,而决定排队优先顺序的因素是职业等级与工龄。住房市场化改革后,员工与雇主(单位)变成了简单的工资关系,但由于受到各方力量的影响,这种关系变化并非同步[15]。与此同时,以往由国家按单位行政等级决定住房投资和供给的模式发生了变化,国家将权力下放给了单位,国家不再是住房供应的主体,国家在住房供应中所扮演的角色明显退居幕后,仅是通过各种宏观调控政策与市场继续打交道。其三、国家和单位的逐渐退出为开发商提供了介入的机会。其四,商品房市场的快速发展以及房价的相对偏高,各种社会力量被调动起来,“啃老”现象越发普遍。

责任共享机制的引进说明了中国城市居民的住房获得是国家、单位、社会及个体共同作用的结果(见图1),也注定了凡以单纯的市场逻辑进行命题演绎的假设必然引发争议。一个调和性的尝试就是进行新制度主义分析,即分析影响人们努力实现权力和资源最大化选择的背后制度/结构框架,这种制度/结构框架的变化形成了多样的利益和机遇结构[16]。换句话说,探讨城市住房获得应深入分析左右住房市场的制度和条件,这些制度和条件才是导致“居民的住房获得偏离市场规则”的根源。著名社会学家魏昂德就此认为“市场本身并不是问题,问题在于确定市场的不同制度和条件。我们应该把这些制度和条件置于理论和经验研究的中心[17]。”

五、命题延伸与讨论

围绕对命题“住房市场化改革将导致住房获得取决于居民的市场能力”的质疑,本文沿着新制度主义的分析框架提出了四个维度的解释,即国家/单位、先赋性资本、早期福利分房的“第一桶金”效应及个体的无意识选择,结论是具有中国特色的社会主义市场经济并非是一种纯粹的市场经济,城市居民的住房获得也并非完全遵循市场游戏规则即由居民自身的市场能力来决定。这些研究发现有助于以下几个学术命题的深入思考:

一是住房获得:市场能力还是位置能力?市场经济与再分配经济在资源获取机制上存在显著差别。在再分配经济体制下,资源获取完全遵循行政/权力的分配逻辑,位置能力越强的住户越有住房获得优势。在市场经济体制下,资源获取则主要遵循市场分配规则,市场能力越强的住户越有住房获得优势。那么从再分配经济向市场经济转型将对资源获取机制产生何种影响?倪志伟的市场转型理论对此作出回答,认为市场转型的后果是市场经济,住房获取理应由市场能力来决定[18]。本文认为,此观点的解释范围具有局限性。中国住房经济既是再分配经济也是市场经济,再分配经济是导致市场经济分配偏离市场规则的重要诱因,在这种情况下,位置能力将会因“再分配空间”及“寻租”空间的存在而继续保持住房获得优势,住房市场仍然具有福利性。

二是住房获得:个体能力还是家庭能力?尽管家庭因素在计划经济时代是单位分房的重要考虑因素,但住房分配标准主要以个体为单位,即使是已结婚职工,住房政策也只允许夫妻一方享受工作单位的住房福利,分配标准一般按照夫妻双方位置能力较强的一方进行认定,这一标准在住房货币化改革以后由于单位提供住房补贴而继续存在。但从另一个角度上讲,当住房由市场来提供时,住房行为往往是家庭行为,家庭成员在体制内市场及体制外市场获得资源的机会对住房获得差异具有解释力,格伦斯基就此提出过著名的观点:通过汇聚所有家庭成员的资源,一些形式(住房)的不平等可以得到更好的展现[19]。

三是住房获得:理性计算还是无意识后果?在计划经济时代,住房作为一种福利品,由国家统一分配和调拨,住房获得与个体能动性无关。住房市场改革以后,住房是一种商品,住房供给由市场需求来调节,居民可根据自身偏好及支付能力来自由选择租或买,个体能动性得到充分发挥。也因此,经济学常常将个体的行动看成是理性计算的结果,住房获得是居民根据收入、财富及市场环境(房价)等的利益最大化选择。但本文认为,这种基于理性计算基础上的利益最大化并非适用于所有的购房行为,因为理性行为往往是一种可预设的,受住房市场(房价)不确定性的影响,有些购房行为是制度或个体无意识的后果。如果把多套住房选择看成是体制内“早期单位公房出售”及“与单位共享产权”等制度的无意识后果,那么体制外早期购房行为所带来的收益而拥有多套住房则是个体无意识选择的后果。

四是住房获得:社会结构变得“弹性”还是“刚性”?弹性社会与刚性社会的最大表征是社会成员在多维分层指标中分别呈现分散和集束状态,在这两种社会里,不平等被称为扩散性不平等和累积性不平等。一般认为,市场机制的引进扩大了人们资源获取的渠道,社会结构由此变得更加开放和弹性,但这种观点实质是一种静态式、非连续性的思维方式,完全忽略改革本身(历史因素)对后续财富分配与获得所产生的恒定性影响。早期住房分配的优胜者将凭借着住房财富的积累和增值而在市场上继续保持领先的态势,这是住房财富分配的“第一桶金效应”,也因此从住房制度改革的历史演进逻辑来看,社会结构确实有可能正在走向刚性。

总之,未来研究住房获得应充分考虑中国改革开放的大背景,更多关注“位置能力”与“市场能力”的相互作用、市场的制度性嵌入与结构性嵌入以及破解刚性社会结构的对策分析。

参考文献:

[1] 刘望保,闫小培,曹小曙.转型期中国城镇居民住房类型分化及其影响因素——基于CGSS2005的分析[J].地理学报,2010(8):949-960.

[2] 孙立平.高房价与当代中国社会结构[J].新远见,2007 (6):124-127.

[3] 李斌,王凯.中国社会分层研究的新视角——城市住房权力转移[J].探索与争鸣,2010(4):41-46.

[4] 李斌.市场能力与职工住房利益分化[J].南京社会科学,2004(11):69-74.

[5] 刘欣.当前中国社会阶层分化的制度基础[J].社会学研究,2005(6):1-18.

[6] 蔡禾.企业生产资源获取方式的研究[J].社会,2005 (5):76-89.

[7]Huang Youqing.Housing Markets,Government Behaviors,and Housing Choice:A Case Study of Three Cities in China[J].Environment and Planning,2004,36(1):45-48.

[8]Yanjie Bian,John R.Logan.Market Transition and the Persistence of Power[J].American Sociological Review,1996,61(5):739-757.

[9]Liu,Xin.Redistributive Power,Rent-Seeking Ability,Marketability and Life Chance:a Power Generation Theory of the Mechanism of Social Stratification in Transition-Era China[D].The Chinese University of Hong Kong,2004:48.

[10] 武中哲.制度变迁的交互作用及其分层效应——基于单位制度和住房罐改革的分析[J].社会科学,2010(1):71-79.

[11]Blau,Peter and Duncan Otis Dudley.The American Occupational Structure[M].Newyork:Wiley,1996:114.

[12] John R.Logan,Yiping Fang and Zhanxin Zhang.Access to Housing in Urban China[J].International Journal of Urban and Regional Research,2009,33(4):914-35.

[13]Zhang,XinQuan.Governing Housing in China:State,Market and Work Units[J].Journal of Housing and the Built Environment,2002,17(1):7-20.

[14] 陈杰.制度经济学视角下的中国住房制度变迁分析[J].社会科学辑刊,2010(6):104-108.

[15]HuangY.Q.andClarkW.A.V.Housing Tenure Choice in Transitional Urban China:A Multilevel Analysis[J].Urban Studies,2002,39(1):7-32.

[16] 陈那波.海外关于中国市场转型论争十五年文献述评[J].社会学研究,2006(6):188-216.

[17]Andrew G.Walder.Markets and Inequality in Transitional Economies:Toward Testable Theories[J].American Journal of Sociology,1996,101(4):1060-1073.

[18]Nee,V.The Theory of Market Transition:From Redistribution to Markets in State Socialism[J].American Sociological Review,1989,54(5):663-681.

[19] 格伦斯基.社会分层(第2版)[M].北京:华夏出版社,2005:28-53.

[中图分类号]C912

[文献标识码]A

[基金项目]国家社科基金项目“住房贫困的成因及社会效应研究”(14CSH014);广东哲学社科“十二五”规划项目“广东住房贫困透视:成因·后果·对策”(GD13XSH04)

[作者简介]黄建宏(1983-),男,博士,副教授,研究方向为城市社会研究。