加强农业产业化龙头企业发展,推进农业现代化

——基于甘肃省调查

2016-07-29杨林娟朱文君

柴 洪,杨林娟,王 铁,朱文君

(甘肃农业大学经济管理学院,甘肃兰州,730070)

加强农业产业化龙头企业发展,推进农业现代化

——基于甘肃省调查

柴洪,杨林娟,王铁,朱文君

(甘肃农业大学经济管理学院,甘肃兰州,730070)

[摘要]经济新常态时期,我国农业生产正处于生产成本上升、财政补贴压力加大和环境资源多重约束的境况之中,农业的可持续发展受到了严重的阻碍。在农业龙头企业主导下,通过一二三产业相互融合,推进农业现代化,创新农业经营体系,是经济新常态环境中突破农业发展障碍的有效途径。通过对甘肃省358家农业龙头企业特征分析认为,地、市级中小型的龙头企业是农业产业化的主力军。要提高中小型龙头企业的竞争力和农业龙头带动作用,需要采取返还利润、按股分红和“公司+协会+农户”的模式改进中小型龙头企业与农户的利益联结机制;以产品质量塑造、提升品牌形象,扩大品牌农产品在产前、产中、产后的集聚效应。通过股权激励、股份合作机制来吸引人才;龙头企业根据所处的地理环境和拥有的资源禀赋,增强产业链、价值链的创新能力;通过引入多元化投资主体,发展混合所有制龙头企业,弥补资金缺囗,降低负债融资杠杆比。

[关键词]甘肃;农业;产业化;现代化;龙头企业

经济新常态时期,我国农业生产正处于生产成本上升、财政补贴压力加大、环境资源多重约束的境况之中,农业的可持续发展受到了严重的阻碍。通过一二三产业的相互融合,形成以农业龙头企业主导,集供、产、销、消费、服务一体化的“第六产业”,[1]推进农业现代化、[2-3]创新农业经营体系,[4-6]是经济新常态环境中突破农业发展障碍的有效途径。农业龙头企业实力的强弱、带动能力的大小和规范化程度的高低,直接决定着区域农业的发展规模和发展水平。2014年,甘肃省农牧厅与甘肃农业大学对全省近3年农业产业化龙头企业发展的内外部环境进行了系统调研,被调查的企业包括国家级、省级、市级龙头企业,调研中共发放问卷400余份,收回了358家企业的有效问卷。调查中,问卷填写者的文化程度为本科及本科以上学历的占26.61%,大专学历的占44.65%,高中及以下学历的占28.75%,填写者大多数是龙头企业的中高层管理人员,他们对企业的经营状况十分了解,对问卷有较强的认知能力,保证了调查数据的准确性和可靠性。

一、产业化龙头企业特征分析

(一)被调查企业区域分布状况

甘肃省地理区域东西蜿蜒1600多公里,按照全省农业产业带和农业龙头企业所处的地域空间分布,可以将其分为三种类型,即河西绿洲灌溉农业区龙头企业、沿黄河提水灌溉农业区龙头企业、陇中及陇东旱作农业区龙头企业。根据农业龙头企业的地域空间分布,调查组在全省三种农业区10个地市展开调研(见表1),此次调研面广、点多,能够充分体现甘肃省特色及优势农业产业带的特征,样本企业具有较强的代表性。

(二)龙头企业成立的时间与级别

358家龙头企业中,2000年以前成立的有60家,2000~2005年成立的有131家,2005~2010年成立的有150家,17家企业是2010年以后成立的。358家企业中,包括10家国家级、103家是省级和200家地市级龙头企业,中、小型的地市级龙头是农业产业化的主力军。龙头企业的组织形式分为三种,有限责任公司占79.47%,股份有限公司占6.45%,其他类型占14.08%。企业法人代表的文化程度,具有本科以上学历的占5.52%,本科及专科学历的占63.38%,中专及以下学历的占31.10%。

(三)龙头企业主营产品具有显明的地域特色

因环境、气候、地理位置、土地利用结构[7]等因素的影响,农业生产具有很强的地域分工特色和产业结构分布。[8]处于西北内陆黄土高原地区的甘肃省,省内地区自然环境差异性十分显著,考虑调查样本分布的均衡性和代表性,本次调查的龙头企业其主营农产品包括农、林、牧、渔业的15种农产品(如表2所示),充分体现了龙头企业依托于当地特色农业和优势农业资源发展的地域特色。

(四)龙头企业科研技术及人才状况

1.企业通过产学研方式获得技术支持

调查结果显示,有205家企业与科研院校有合作关系,占57.26%。在关于“企业技术来源”问题的调查中,有318家企业对此问题做了回答,其中63家企业的技术主要来源于自主研发,占19.81%;138家企业通过产学研结合的方式获得技术,占43.40%;82家企业是从国内市场购买先进技术,占25.79%,还有35家企业是从国外引进先进技术,占11%。龙头企业获得技术的主要途径是以产学研相结合的方式与科研院校开展合作,进行自主研发。

2.用好人才是企业人才管理的重要内容,但是企业存在技术人才经常性流失情况

表1 调研农业龙头企业区域分布状况

表2 358家龙头企业主营产品区域特色

如何通过有效的激励措施留住人才、用好人才是企业管理的重要内容之一,也是企业管理的难点之一。关于企业人才管理的调查,主要围绕“企业是否存在经常性的技术人才流失现象”和“企业对管理层核心骨干员工是否有股权激励机制”进行的。其中有153家企业认为存在经常性技术人才流失现象,占42.74%。通过股权激励机制激励员工的企业有168家,占46.93%。调查结果表明,近一半的企业存在技术人才经常性流失的情况。

3.企业员工平均学历水平及技术人员比例较低

358家龙头企业平均员工数134人,本科学历员工只占8.93%,技术人员占12.68%(如表3)。总体来看企业员工的平均学历水平及技术人员比例较低。

表3 358家龙头企业员工学历及人员构成

(五)龙头企业的带动辐射效应十分显著

龙头企业的主要功能之一是通过其强大的辐射、带动效应,实现农业集约化专业化、组织化生产,有利于增强农业产业链和价值链的创新能力。358家龙头企业,带动农户规模介于500~2500户的企业占43.10%,介于2500~5000户的企业占33.34%,大于5000户的龙头企业占23.65%,龙头企业对区域内的农业生产具有十分显著的带动效应。

在涉农三次产业融合发展过程中,农业产前、产中、产后环节利益主体参与农业产业链协调和利益分配的深化,是农业发展成果社会分享程度提高的重要表现。[9]调查结果显示,龙头企业与农户之间的协作主要体现在销售农产品和技术指导培训方面,其次是企业为农户提供信息和农资(如图1所示),龙头企业与农户合作的内容贯穿了农业产业链的产前、产中、产后三个环节。

图1 龙头企业与农户合作的主要事项

(六)市场销售份额是龙头企业主要的利润增长点

358家龙头企业中,224家企业的产品在全国销售,占62.57%,94家企业的产品只在省内销售,占26.26%,22家企业的产品在企业所在地市周边销售,占6.15%,还有18家企业的产品则销往国外,占5.02%。虽然62.57%的龙头企业其产品销售市场已经拓展到了省外,但是国际市场销售量依然偏小。

价格波动程度会影响销售收入,进而对企业的利润产生较大影响。通过调查近三年农产品价格波动情况,358家龙头企业中,有8家企业反映产品价格很稳定,没有什么波动,占2.23%,有210家企业认为产品价格基本稳定,占58.66%,有110家企业认为产品价格波动较大,占30.73%,还有30家企业认为产品价格波动很大,占8.38%。可见,超过60%的企业认为最近三年产品的市场价格趋于稳定,因此,市场份额是影响龙头企业利润增长的主要因素。

(七)农业产业链的生产、加工环节逐步向服务环节转移

涉农三次产业融合的主要驱动力呈现出由生产环节向加工环节以及流通等服务环节转移的趋势,农业生产性服务业对现代农业产业链的引领支撑作用在不断增强。358家企业中,有351家企业对“物流模式”的问题做了回答,其中采用自营模式与外包模式的企业分别占46.51%与45.06%。在外包模式的龙头企业中,有21.22%的企业采用全部外包模式,有23.84%的企业采用部分外包模式,剩余龙头企业采用其它物流模式。根据调查,企业选择自营或外包的物流模式并不是一成不变的,而是随着内部资源条件及外部环境的变化而变化。

图2 企业物流费用占销售收入比重

物流费用占销售收入的比重是恒量企业销售规模的重要指标之一,简称物流费与销售比。调查结果表明,75.78%的企业物流费与销售比在20%以下,44.16%的企业该比值介于10%~20%,这些企业主要是地市级龙头企业。有5家企业的物流费与销售比在50%以上,且全部是省级龙头企业,可见龙头企业的级别和规模与物流费用支出呈正相关关系(如图2所示)。

(八)企业通过“四新”提高产品竞争力,通过创建品牌和商标提升企业价值

龙头企业认为品牌知名度、产品质量、产品价格、技术和服务水平是恒量企业竞争力的主要要素。技术水平决定产品质量和产品价格,质量高的产品才会有品牌效应,才能提高产品的知名度,扩大市场份额。

近三年以来龙头企业均通过不同方式的技术改造来提升产品竞争力,358家龙头企业中,采用新产品开发的占46.76%,采用引进新设备的占66.76%,采用新工艺的占56.06%,采用新原料的占16.06%(部分企业同时采用两种以上措施进行技术改造)。

关于“品牌建设”的调查,有218家企业已经创立了自己的品牌,占60.89%,在已经创立品牌的企业中,有123家企业创立了地区品牌,占56.43%,91家企业创立了国内品牌,占41.74%,4家企业创立了国际品牌,占1.83%,目前企业创立的品牌国际知名度尚小。

253家企业拥有注册商标,占调查总数的70.67%,253家企业中53.75%的企业拥有普通商标,14.18%的企业拥有知名商标,29.89%的企业拥有著名商标,拥有驰名商标的企业仅占2.18%,著名商标和驰名商标拥有率较低。

(九)龙头企业融资特征

1.通过股东出资方式增加资本金是龙头企业内源融资的主要方式

358家龙头企业自成立以来进行过增资扩股的有168家,占46.93%,以内源融资方式筹集资金的企业所占比重不到50%。168家企业共增加资本金34.15亿元,其中股东以出资方式增资的企业有140家,占83.33%,资本公积和未分配利润转增资本的企业有28家,占16.67%。企业的内源融资主要来源于资本的增量,而非资本存量的转化。

2.龙头企业外源融资特征

近三年向金融机构申请过贷款的企业有309家,占86.31%。提供贷款额度最高的金融机构是农村信用社,其次分别是农业银行、农业发展银行、邮政储蓄银行、地方性银行、村镇银行和国家开发银行。三年间309家企业共申请贷款409笔,其中,申贷不成功的有31笔,占7.58%。企业从银行获得贷款的主要形式是抵押贷款,占54.52%,其次是担保贷款,占23.72%,信用贷款占8.56%,保证贷款占2.93%,质押贷款占2.69%。

3.民间融资特征

有114家龙头企业有民间贷款记录,共贷款149笔。其中,向其它企业借入60笔,占40.27%,向企业外个人借入37笔,占24.83%;向本企业员工个人借入29笔,占19.46%,向社会其它组织借入23笔,占15.44%。通过以上民间融资途径龙头企业共借入资金9.78亿元,平均每家企业借款857.89万元。龙头企业民间融资以1年以内的短期融资为主,资金主要用于农产品收购临时周转,其中,1个月以内的借款占9.18%,1至6个月的借款占31.63%,6至12个月的借款占22.96%,12个月以上的借款占7.65%,不定期借款占28.58%。各种民间融资方式中信用借贷占主导地位,融资总额中信用融资占51.02%,抵押融资占22.96%,第三方担保融资占26.02%。

4.政府加大了对农业产业的支持力度

为促进农业产业健康快速发展,甘肃省逐年增加了对龙头企业财政支持力度。近三年总共有245家龙头企业获得过政府资金的支持,占调查总数的68.44%,支持资金总额达36.96亿元,资金主要来源于省财政厅和省农牧厅对农业产业的贷款贴息、农业产业化专项扶持资金和以奖代补。

二、存在的主要问题

(一)龙头企业与农户的利益联结不紧密

有323家企业对“龙头企业与农户的联结方式”做了回答,其中,177家企业采取订单联结方式,占54.80%,92家企业采用合同联结方式,占28.48%,22家企业采用合作联结方式,占6.81%(其中以利润返还合作方式与股份合作方式各占3.41%),采用其他联结方式的企业有32家,占9.91%,83.28%龙头企业都采用订单及合同方式与农户建立利益联结机制,采用利润返还和股份合作方式的较少。在龙头企业和农户的合作方式中,通过利润返还和股份合作方式,企业既可以获得稳定的原料来源,又能降低与农户联结的交易成本,更有利于企业的长远发展。而订单与合同联结方式具有可变性,[10]是一种不稳定的半紧密型联结方式。

(二)科技投入不足,人才缺乏

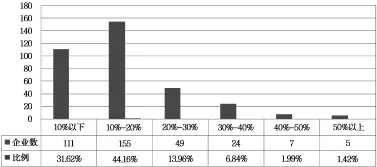

据调查统计,龙头企业的年技改投资比(企业每年用于技术引进和技术改造的投资占当年总支出的比重,简称年技改投资比),小于10%的企业占30.81%,介于10%~20%的企业占32.56%,介于20%~30%的企业占18.31%,介于30%~40%的企业占6.40%,介于40%~50%的企业占5.23%,大于50%的企业占6.69%。结果表明,占调查总数63.37%的企业其年技改投资比在20%以下,技改投入严重不足。人才需求方面,龙头企业普遍缺乏与现代企业制度相适应的科技人员、市场营销人员和研发人员,不能满足现代企业发展的要求(如图3所示)。

图3 企业紧缺人才分布

(三)龙头企业产品竞争力不强

358家企业,年销售收入在亿元以上的企业不足10%,企业出口创汇能力偏低,75.42%的企业没有产品出口。50%以上的企业其农产品在省内的市场占有率低于15%,市场占有率较低,市场开拓能力不强。部分企业的产品虽然获得了市级、省级以上的荣誉称号,在市内、省内有一定的品牌效应,但是缺乏全国知名品牌,更缺少在国际市场上具有竞争力的名优品牌。许多企业没有建立“信息网络平台”,产品宣传力度不够,品牌特色不突出。企业研发能力弱、缺少核心技术等问题,也是影响龙头企业产品竞争力的主要因素。

(四)企业资金缺口大,融资渠道单一

龙头企业普遍存在资金困难,融资难已成为制约甘肃龙头企业发展的主要瓶颈[11],在农产品收购期,有70%的企业出现过流动资金短缺的现象。据调查,近1年内有固定资产投资计划的企业共210家,资金需求63.84亿元,其中企业只能自筹25.44亿元,资金缺口38.4亿元,占投资计划的60.15%。

358家龙头企业中有167家企业是2005年以后成立的,尚处于企业发展的初级阶段,受自然风险、环保和市场因素的影响,难以保持长期较高的利润增长率,企业净资本利润率低,导致龙头企业内源性融资能力弱。358家龙头企业中有96.03%的企业通过银行贷款解决资金短缺的问题,其中,农村信用合作社、农业银行和农业发展银行是主要贷款行,企业过度依赖金融信贷供给资金的现象十分显著。虽然民间资本活跃度较高,但是民间借贷缺乏法律保障,且融资成本高,因此有68.16%的企业没有进行过民间借贷。

三、结论及相关建议

自2003年甘肃省公布第一批33家省级农业产业化重点龙头企业以来,[12]全省农业龙头企业取得了快速发展,数量持续增加,规模不断扩大,农业产业带动效能逐渐增强。但是为适应经济新常态下农业一二三产业融合,形成以全产业链、价值链为特征的“第六产业”,全省地、市级农业龙头企业发展的内、外部环境需要继续改善,提出以下相关建议:第一,通过建立风险基金、按农户出售产品的数量适当返还利润、按股分红和“公司+协会+农户”的联结模式等改进龙头企业与农户的利益联结机制,为农民更好地分享农业“第六产业”的增值收益创造条件。第二,建立龙头企业与科研院校、技术推广等部门的长效协作机制,共同开发和推广农业新产品、新技术、新工艺。龙头企业通过委托科研院校进行职业教育、技术培训,提高企业专业生产化水平。第三,通过建立股权激励机制、引入股份合作机制来吸引人才,用好人才,留住人才。第四,不断提高农产品的质量,以产品质量塑造、提升品牌形象,扩大品牌农产品在产前、产中、产后的集聚效应。第五,龙头企业根据所处的地理环境和拥有的资源禀赋,增强产业链、价值链创新能力,不断提高经营效益,通过利润积累转化为资本金的模式增加内源融资,降低融资成本。第六,通过联营、并购、股份合作方式,引入多元化投资主体,发展混合所有制的农业龙头企业,弥补资金缺囗,降低负债融资杠杆比。

参考文献:

[1] 今村奈良臣,小田切德美,张安明.中国县级市农村发展研究—河北省鹿泉市农村经济发展的战略规划[M].北京:中国农业出版社,2004.

[2] 十八届三中全会.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[Z].北京人民出版社,2013.

[3] 中共中央国务院.关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见[EB/OL].(2014-01-19). http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_ 2574736.htm.

[4] 陈锡文.关于解决“三农”问题的几点考虑—学习《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》[J].中共党史研究,2014(1):5-14.

[5] 陈锡文.构建新型农业经营体系刻不容缓[J].中国合作经济,2014(1):38-41.

[6] 姜长云.支持新型农业经营主体思路要有新突破[J].农村工作通讯,2014(21):61-65.

[7] 王秀丽,关小克,薛剑.北京山区区县土地利用结构定量分析及农业产业布局研究[J].中国农业资源与区划,2013,34(2):85-91.

[8] 刘康华,赵丹.新疆生产建设兵团农业产业化龙头企业发展问题研究[J].中国农业资源与区划,2014,35 (3):134-139.

[9] 姜长云.关于构建新型农业经营体系的思考—如何实现中国农业产业链、价值链的转型升级[J].人民论坛·学术前沿,2014(1):70-78.

[10] 刘兆凯.灾后重建地区农业产业化发展路径与模式—以成都市返乡农民工创业园规划为例[J].中国农业资源与区划,2013,34(4):107-114.

[11] 郑慧娟.甘肃省农业产业化龙头企业融资的现状特征[J].开发研究,2012(1):86-89.

[12] 甘肃省农业产业化办公室.甘肃省农业产业化工作领导小组办公室关于甘肃省第七批农业产业化重点龙头企业名单的通知[EB/OL].(2013-12-05). http://www.zyny.gov.cn/nyj/zw/zytz/2013-12-05/ 14010.html.

[中图分类号]F324.6

[文献标识码]A

[基金项目]甘肃省科技厅项目“加快构建新型农业经营体系背景下甘肃省农业龙头企业发展问题研究”(1504ZKCA007-2)

[作者简介]柴洪(1972-),男,硕士,副教授,会计师,研究方向为公司金融、农村金融、区域经济。杨林娟(1964-),女,教授,研究方向为农村金融、农村财政。