“本色作文研究”课题主要成果概述

2016-07-19王尔楷

□王尔楷

“本色作文研究”课题主要成果概述

□王尔楷

【编者按】作文教学一直是语文课程的重要任务,也一直是块难啃的骨头。不少一线教师一直在孜孜不倦地探索着,安徽省马鞍山二中高级教师、市高中语文学科带头人、全国中学语文首届“学术先锋人物”王尔楷老师就是其中一位典型代表。近十年来,王尔楷老师围绕作文教学先后申报了两项安徽省教育规划课题,带领本市多位骨干教师不畏困难,开拓进取,取得了显著的成果。对第一个课题“高中语文‘本色作文’实践研究”,从开题到结题,本刊都给予了全程关注(开题报道见《学语文》2010年第2期)。现该课题研究已结项,其成果值得推广。这里刊登该课题组核心成员的一组文章,热切期待方家学者与一线教师的进一步关注与探讨。

摘要:当前中学作文教学的问题十分严重。究其原因,既有认识上的错误,又有实践上的失范。本课题“高中语文‘本色作文’实践研究”(简称“本色作文研究”),以多种学理为指导,理论上以各类文章的特质、范文的本质属性、作文素材的本质属性与使用原则和以真实文体为抓手的教学内容重构为突破口,实践上以范文运用、点穴指导、过程指导和文章升级为着眼点,在反复实践研究的基础上,获得了一些全新的认识,总结了一些有效的做法,可以革除目前作文教学中存在的一些流弊,使作文教学逐步恢复本真的面貌。

关键词:本色作文教学;文章特质;作文素材;点穴指导;过程指导

当下中学作文教学问题多多,几乎走进了死胡同:教学内容主要是应试技法,教学过程基本属于“伪写作”,教学结果多是应付考试的“小文人语篇”,不少学校的作文指导课早已名存实亡。

为了扭转上述日趋严峻的情形,近年来本人先后申报了两个省级课题:“高中语文‘本色作文’实践研究”与“国际趋势与民族传统背景下高中写作内容重构实践研究”。第一个课题已经结题,现将该课题的主要成果概述如次:

一、在理论研究方面,以新课改、新课标的基本理念为指导,同时吸纳了古今中外有关的教育思想,尤其是吸收了建构主义理论、认知心理学、多元智力理论、接受美学、作文心理学、王尚文的语感论、李海林的言语教学论、语文课程与教学论等有关的最新研究成果,对作文教学最基本的理论问题,尤其是长期存在的一些模糊认识或错误认识,做了大胆的探索,提出了一些科学实用的乃至具有开拓性的新理念,为进一步深化作文教学和命题测试的改革,提供了学理上的必要支持。

1.在本人撰写的《认清特质方可正确评判——对高考作文评分四次争议的一点反思》一文中,针对2001年至2004年中学语文界围绕《丢得好》《赤兔之死》《人情与季节》与《我是一只想死的“老鼠”》这四篇高考作文的评判问题而出现的四次争议,指出了产生争议的根本原因在于对高考作文的特质认识不清。在该文中,以四次争议为例,提出了高考作文不仅具有“写作要求的规定性”“写作过程的速成性”这些显性特质,而且具有被我们忽视了的隐性的本质属性:从写作主体看,具有相对的固定性;从基本功能看,具备有效的选拔性;从接受情况看,具有明显的封闭性。

笔者认为,对文章特质的模糊认识是导致当下作文“小文人语篇”空前泛滥,写作教学逐渐远离本真教学,乃至出现高考阅卷标准不一等重大问题的根源所在。

该文在《中学语文园地(高中版)》2005年第10期发表后,被人大复印资料2006年第2期收入“索引”部分。

沿着这样的方向,笔者对所有作文的特质作了由点到面的更广泛的研究。在 《高中作文原生态教学刍议》一文(发表于《中学语文教学》2006年第12期)中,我将当下所有的写作形式分为六类:即“练笔(小作文)”、“大作文”、“考场作文”、“竞赛作文”与“一般成人写作”、“作家创作”。笔者认为,这六种常见的写作样式认识模糊,给作文教学带来了许多的混乱,因为从表面上看,它们虽然都是写作活动,但其特质各不相同,列表简述如下:

附表1 六类写作形式的主要区别

随着研究的深入,我对课题中“本色作文”这一概念也有了越来越深刻的认识。该概念并非本人最早提出(研究初期,也曾用过“原生态作文”这一名称),但笔者有自己的独特理解:简单地说,“本色作文”是指学生在正常的教学状态下写出的作文。这里所说的“正常的教学状态”指的是作文教学不以应试为唯一目的,而是以学生终身发展的需要与社会的需要以及写作本身的规律为出发点,从训练目标、教学内容、教学过程、语言运用、范文使用、教学手段等方面作全方位、全过程的科学规范的操作。

由于严格按照科学规律办事,作为教学成果的“本色作文”当然不排斥应试,更不害怕应试;而且它远远高于应试,与应试作文有着本质的不同。请见下表:

附表2 本色作文与应试作文的主要区别

教学内容以常用真实文体为抓手,以现实需要与陶冶心灵为出发点,以学生终身发展所必需的写作知识、能力技巧以及情感态度与价值观等为教学内容。主要灌输应试作文所需要的知识,训练有关技法技巧。教学过程根据社会的需要,依照学生身心发展的特点和作文教学本身的需要科学而有计划地安排教学环节。注重全程指导,重点突出构思选材与修改等关键环节;提示选材范围,实现有效接受,坚持二度修改;在反复实践中,实现写作水平的螺旋式上升。呈现出“头痛医头、脚痛医脚”式的无计划的应急性的特点。语言运用不排斥锤炼语言;但提倡使用自然的有自己特色的语言,让语言在训练中自然升级。一味追求辞藻的华丽,以突出的文采博得阅卷老师的青睐,从而获得考场高分。范文使用根据需要使用有梯度的、多种风格或特点的文章做参照,让学生各取所需(含名家名作、美文时文、学生获奖作文、学生平时的各类作文等)。主要使用高考“满分作文”。教学手段打破传统的“一言堂”模式,最大限度地突出学生的写作主体地位。追求课堂所有环节的师生互动:以教师的设计与学生的需求为动力灵活推动教学环节的延伸。一般采用“一言堂”、“填鸭式”的传统模式。接受情况既有自我的主体意识,又有读者意识,能满足所有读者的阅读需要。仅仅考虑阅卷教师的感受,设法取悦评分者。

2.在范文标准的研究上,提出了一些独到的观点,旨在纠正基础教育界根深蒂固的错误认识,力求填补我国长期以来该领域的一些空白。

在调查研究的基础上,本人撰写了《学生真正需要什么样的“范文”》一文,对范文的本质属性作了较深入的探讨。

首先,我对范文的内涵与外延作了一个个性化界定:“范文的内涵就是在学生写作时提供给他们在某一点或某些方面起到有效的借鉴或仿照作用的优秀文章;其外延一般包括单个学生的范文(形式上多以同一风格和等级的多篇文章呈现)和以班级为单位的范文 (形式上多以多种风格和等级的一组文章呈现)。”然后以建构主义学习理论、王尚文语感论等理论为指导,又指出了范文的本质属性:写作难度上,有等级性;写作亮点上,有引领性;写作过程上,有可仿性;写作风格上,有多样性。

该论文《学生真正需要什么样的“范文”》在《语文教学通讯(高中刊)》2011年第1期发表后,就被中国人民大学复印资料 《高中语文教与学》2011年第6期全文转载。

3.针对目前中学生作文在素材运用方面普遍存在无米下锅、没有个性、张冠李戴和错误百出等突出问题,本人对作文素材最基本的理论问题做了开拓性的探究,取得了阶段性成果。拙作《写好作文的关键性因素》发表于《光明日报·考试》2012年第3期。该文指出了素材的本质属性:素材折射了作者的物质和精神生活,包含了作者的感悟与思考,而且带有作者的写作兴趣与爱好,反映了作者写作思维习惯与明确意图,因此具有鲜明的语境性、一定的主观性、稳定的生成性和明确的目的性。文章还提出了运用素材的原则与要求:即需要贯彻整体性原则、准确性原则、时代性原则和免疫性原则,力求达到完整、正确、鲜活和独特的要求。

前不久,《语文报》社主办的《作文素材快线(高中刊)》已经为本人开辟了一个“素材谈片”的专栏,从2016年第3期开始将陆续刊登专门谈使用作文素材的几个误区、素材的积累和素材的使用原则等专题的六篇系列文章。

4.针对当前作文课堂主要教学“记叙文”、“议论文”、“说明文”这些虚拟文体之缺陷,笔者对课堂上“实际教了什么”的问题提出了一些新的设想。在《略谈课堂写作“教学内容”的初步构建》一文中(发表于《语文教学通讯A》2015年第2期),主张拟从宏观与微观内容两个角度重构高中写作教学内容:宏观上,大胆提出全部改写真实文体,教学真正需要的各种常见文体:分为描述、阐释、论辩、交际、报告五大类;同时增加新的篇章知识、写作技能与写作策略。微观上,提出了一节作文课一般包含的四项内容:①篇章知识与文体知识(陈述性知识):②基本写作能力(单项写作能力)与文体写作能力(含写作过程指导,重点是完整布局能力、过程调控能力)(程序性知识);③写作技能与写作策略(程序性知识);④情感态度。

二、在教学实践方面,在继承我国母语写作教学传统做法,顺应当前国内外作文教学改革的总趋势的基础上,我对多年来作文教学存在的痼疾提出了挑战,在解决这些“老大难”问题上取得了较明显的进展。

1.运用范文。教学一种新文体或较难掌握的文体,一般需要提供范文。在《学生真正需要什么样的“范文”》一文中,笔者指出了过去惯用的高考满分作文、名家名作、教师的“下水作文”和学生竞赛作文作范文是“伪范文”,因为用这样的文章做范文不仅违背了新课标、新课改的基本理念,而且也严重脱离了中学生的客观实际,是一种误导。我推出本课题组的独特做法:介绍多种等级、不同风格、多样内容和多类写法而且是以同龄人优秀习作为主的一组文章。经过对本校学生的调查发现,超过半数的同学认为,最好的范文是“最适合自己模仿的,不一定是最优秀的”。因此,范文应尽量照顾到不同的学生。

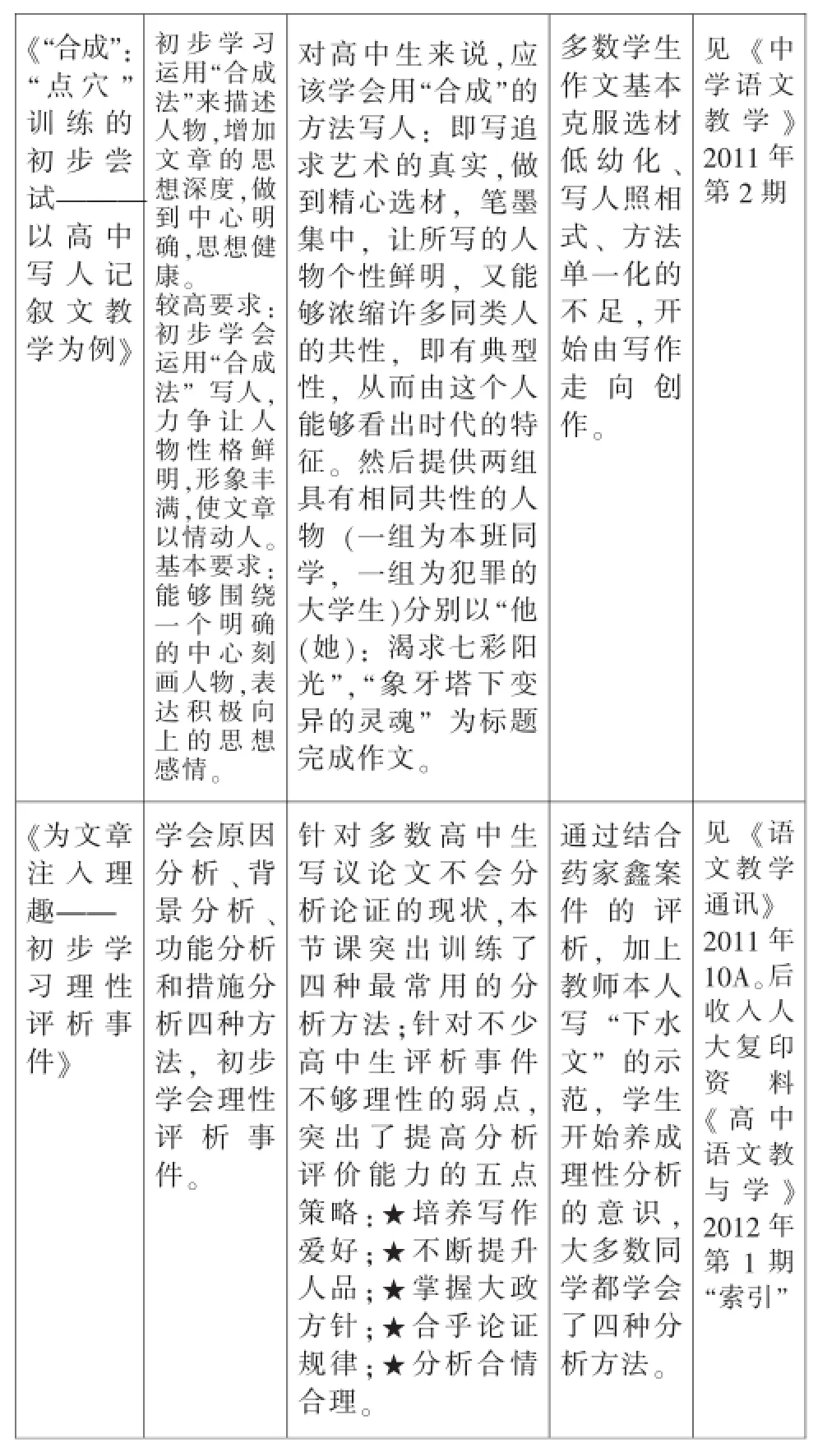

2.“点穴”指导。当下盛行的所谓“作文指导”往往只是为应付高考而玩弄的雕虫小技:或反复“炒剩饭”,无意义地重复学生早就学过的写作知识与技法;或一味训练所谓的“写作技巧”,以为找到了终南捷径。结果,作文教学劳而无功,学生兴趣越来越低。因此,我带领本课题组成员努力寻找高中作文教学的“穴位”所在,旨在有限的时间里实现“牵一发而动全身”之高效。通过几节研讨课的大胆实验,我们初步尝到的“点穴”指导的乐趣。现将作文指导课堂上的“点穴”做法列表简述如下:

3.写作过程全程指导。写作一般要经过采集、运思、表述、评改这四道环节,“列纲起草”对应的大致是“运思”和“表述”。长期以来,我们的作文教学基本上采用的是一种固定套路的训练形式,学生作文沿套路、仿范文甚至改头换面地偷抄范文的现象比较严重,不仅课堂教学中几乎看不到指导学生怎样“列纲起草”的影子,就是在当下颇有影响的作文教学指导书中,也很难看到编者的有效示范,因此而成为制约学生作文水平提高的一大瓶颈。近年来,本人带领全组成员对此“黑箱”作了多方面的探索,拙作《初探写作过程指导的“盲区”?——“列纲起草”一环的教学实践与研究》举例介绍了列纲起草三种有效的做法:一是学生现身说法,展示构思过程;二是提供下水范文,演示行文过程;三是开展专题研讨,寻找有用抓手 (这节课分别以 “感知角度”、“感受种类”、“感悟技法”为抓手,学习初步感悟事物的主要过程)。除了上述三点对策之外,我们还摸索到行之有效的其他应对策略:如利用作家写作经过演示、根据不同文体的基本结构模式演示、根据思维规律演示、根据作家个人风格还原写作过程以探究行文规律等。

附表3 “点穴”法在本课题研究中的运用情况一览表(见下表)

《“合成”:“点穴”训练的初步尝试———以高中写人记叙文教学为例》初步学习运用“合成法”来描述人物,增加文章的思想深度,做到中心明确,思想健康。较高要求:初步学会运用“合成法”写人,力争让人物性格鲜明,形象丰满,使文章以情动人。基本要求:能够围绕一个明确的中心刻画人物,表达积极向上的思想感情。对高中生来说,应该学会用“合成”的方法写人:即写追求艺术的真实,做到精心选材,笔墨集中,让所写的人物个性鲜明,又能够浓缩许多同类人的共性,即有典型性,从而由这个人能够看出时代的特征。然后提供两组具有相同共性的人物 (一组为本班同学,一组为犯罪的大学生)分别以“他(她):渴求七彩阳光”,“象牙塔下变异的灵魂”为标题完成作文。多数学生作文基本克服选材低幼化、写人照相式、方法单一化的不足,开始由写作走向创作。见《中学语文教学》2011年第2期《为文章注入理趣——初步学习理性评析事件》学会原因分析、背景分析、功能分析和措施分析四种方法,初步学会理性评析事件。针对多数高中生写议论文不会分析论证的现状,本节课突出训练了四种最常用的分析方法;针对不少高中生评析事件不够理性的弱点,突出了提高分析评价能力的五点策略:★培养写作爱好;★不断提升人品;★掌握大政方针;★合乎论证规律;★分析合情合理。通过结合药家鑫案件的评析,加上教师本人写 “下水文”的示范,学生开始养成理性分析的意识,大多数同学都学会了四种分析方法。见《语文教学通讯》2011年10A。后收入人大复印资料《高中语文教与学》2012年第1期“索引”

这篇论文发表于 《语文教学通讯A》2013年第11期。以后上传到中华语文网为本人开通的实名博客,受到业内人士的广泛关注。

4.文章升级的指导。通过让作者现身说法谈写作经过或获奖感言的形式,并加上指导教师写评语的方式,尤其是教师演示文章升级的过程与策略,不仅让学生了解写作与修改的过程与方法,而且理解文章优劣的基本标准与升级规律。这样做旨在提供各类“好作文”的标准与范式,指明升级作文的基本路径与方法,教学效果明显。课题研究期间,我所带的班级作文尖子层出不穷,高考作文也胜人一筹;本人指导的学生参加了“语文报”杯、“圣陶”杯、“新世纪”杯等国家级竞赛,有5人获得“语文报杯”全国特等奖,20多人获得一等奖,近百篇优秀作文在省级以上知名报刊上发表,或被收入《最新百所名校顶尖示范作文·高中卷》(语文报社编写)系列丛书。

通过多年辛勤的探索,本课题组的其他老师在常规作文教学方面也获得不少较有成效而值得推广的做法。比较突出的有:安徽工大附中的李天梅老师在 《即景绘心意到笔随——“随笔写作指导”教学设计》(见《语文教学通讯(高中刊)》2012年第10期)中介绍了用名家片段为例,从“求同”“求异”“求深”“求散”四个维度来指导学生科学地练写随笔的独特做法;我校关元方老师在《记叙文写作教学的新思路》(发表于《语文教学与研究·教研天地》2009年第5期)总结了自己指导学生积累提炼素材的三种途径:“新鲜的素材与生活同步”,“从教材借一双慧眼”,“行万里路,赏万种景”;马鞍山市红星中学高健老师在《心理描写教学设计》中将近10种常用方法“一网打尽”,并提炼出了几条精要的使用规则;马鞍山十一中的韩彦老师在《让写作乘着影视的翅膀》一文中别出心裁地归纳出运用“特写”、“蒙太奇”、“以小见大”、“转换视角”等影视技巧来写作的有趣做法,给人耳目一新之感。

以上是对本人课题成果的概括性总结。由于教学任务繁重,教研水平有限等因素,本课题存在的问题一定在所难免,敬请方家同仁批评指正!

[责编夏家顺]

作者单位:(安徽省马鞍山市第二中学)