新加坡高等教育改革经验及启示

2016-07-14胡玲喻红

胡 玲 喻 红

(1.内江师范学院 教务处;2.内江师范学院 外国语学院,四川 内江 641112)

新加坡高等教育改革经验及启示

胡玲1喻红2

(1.内江师范学院 教务处;2.内江师范学院外国语学院,四川内江641112)

摘要:本文分析了新加坡在经济转型各个阶段的教育导向和采取的主要教育政策,阐述了新加坡高等教育体系的特点,并以新加坡南洋理工大学为例,分析其发展理念,提出了我国高校在借鉴新加坡人才培养模式上的启示和建议。

关键词:新加坡;教育体系;人才培养模式

新加坡经济的飞跃主要依靠对人力资源的有效开发,而人力资源开发最有效的途径就是教育。[1]新加坡一直非常重视发展国民教育,其教育体制是从英国传统的教育体制发展而来。伴随着经济发展的不同阶段,其教育导向及政策不断更新,不断改变,把为学生提供最好教育及为经济结构调整提供人才储备作为目的。其教育体系融汇东、西方,既推崇因材施教的教育方针,也致力于培育精英人才,颇受国际赞誉。

一、新加坡各经济发展阶段的教育导向及政策

新加坡每10-15年经历一次经济转型发展,先后经历了劳动密集型、技能密集型、资本密集型、技术密集型、知识密集型和服务密集型等发展阶段。政府在每个发展阶段都能根据本国经济及资源状况,制定与产业结构相适应的教育政策,以支撑主导产业的发展,其教育导向和政策一直随着经济发展的要求不断更新:

第一阶段(1959~1978):以生存为导向。建国初期,面对资源匮乏、政治动荡、经济畸形、种族纷争的局势,新加坡政府制定了以发展出口导向型和劳动密集型制造业为主的方针。[2]其主要教育政策是在结合东方英才教育理念和西方现代教育制度的基础上,建立适合“新加坡特色的现代教育”。具体表现为:统一教学媒介语言(选择英文为第一语文,并作为不同种族的共同语言,母语为第二语文)、统一课程纲领与考试、学制等一系列措施。同时,将教育的重点从学术教育转移到技术教育,培养足够的技术人员,配合以出口为主的经济。这个时期的教育政策基本上达到了稳定国内政治经济发展、缓解文化冲突的目的。

第二阶段(1979~1996):以效率为导向。1979年,新加坡政府实施“第二次工业革命”的决策,通过一系列政策鼓励技术密集型企业的发展,迅速淘汰劳动密集型产业,对经济结构进行调整和重组。该阶段的教育政策以1979年吴庆瑞的《教育报告书》为标志,主要举措是分别在小学教育3年、小学毕业考试和初中毕业会考三个阶段实施按能力分流的改革措施。同时,全方位改革高等教育,扩展职业教育,加大对高等教育的投入力度,调整高校的专业设置,注重教学科研与社会生产的结合。此项教育政策高度契合了产业转型。

第三阶段(1997~2011):以能力为导向。强调学生是学习的中心,通过教学方法和课程上的改革和创新,帮助学生发展符合知识经济的思维和技能,开发创造力和思考能力。在大学教育上,倡导“少教多学”、因材施教、发展多元化教育、发展高水平大学教育、实施终身学习计划等原则。“少教多学”(Teach Less,Learn More)是新加坡应对知识经济和经济全球化进程而提出的新的教育理念,是“重思考的学校、好学习的国民”愿景的贯彻与落实,是新加坡教育改革思想在新时期的创新与发展。[3]

第四阶段(2011年至今):以价值为导向。回归以学生为本,强调价值观教育,发展全人教育,重新界定“好学校”的定义为“照顾不同需求的学校”,通过不同的教育途径使具有不同特长、兴趣和学习能力的孩子都能发挥他们的潜能,为满足各阶段产业转型需求服务。

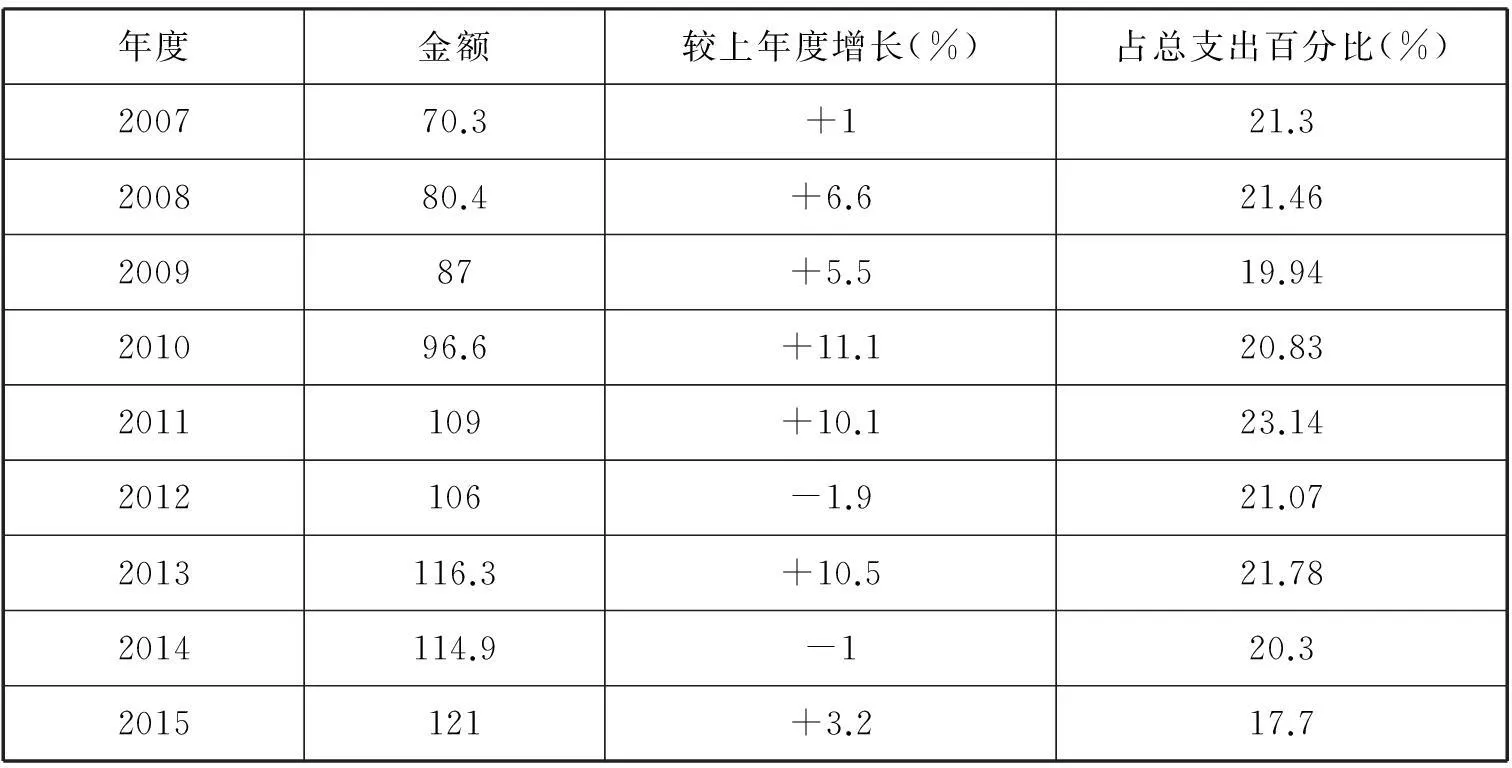

教育在新加坡被视为对未来的重要投资,对教育的投入可谓不遗余力且逐年增长,即使在2008年~2009年危机期间,教育经费投入依然得到大幅增加(从80亿新元到87亿新元)。新加坡政府的年度预算中教育开支仅次于国防开支,位居第二位,教育预算大约占国内生产总值的3.5%,占国家总预算的20%左右,教育投入不断提高,如表1所示。

表1 新加坡政府的教育支出(亿新元)

二、新加坡高等教育体系特点

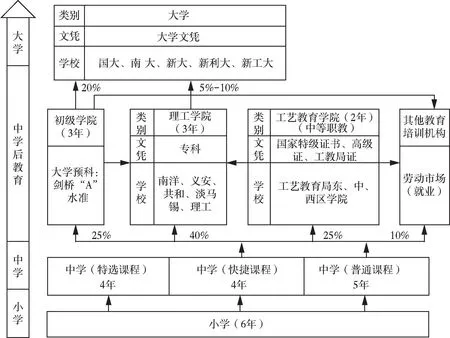

新加坡高等教育是融汇东、西方教育体制成功的典范。政府始终将弘扬东西方文化精华、培养世界顶尖级人才、成为世界级研究型大学和全球教育中心作为其高等教育的根本宗旨、理念和定位。[4]截至目前,新加坡拥有1所工艺教育学院(ITE),有中区、东区和西区三个校园。五所理工学院和六所大学,如图1 所示。大学教育、职业工艺教育、延续教育与培训、行业培训四位一体,构建了新加坡学术与职业教育并重、上下衔接、左右沟通的教育和培训体系,形成了因材施教的良好机制,[5]打造了面向就业市场、全球模式组合的人才培养和个人发展通道。

图1 新加坡教育体系

目前新加坡职业教育的主体是工艺教育学院和五所理工学院。工艺教育学院专注于学生的职业能力的培养,类似于国内的技工学校,以培养中等技术人才为目标,每年向社会培养提供各类技术人才2万多人,是东南亚乃至世界上最庞大的职业技术院校之一,毕业生就业率达100%。[6]工艺教育学院的指导思想定位为“动手、动脑、用心”,人才培养模式为“重技能、强思考、育爱心”。目前,学校开设有100余门课程,每门课程都建有实验环境,采用“实境学习”、“体验学习”等模式,让学生在真实的环境中开展教学。课程由三个模块构成:核心课程占总课时的80%;生活技能占总课时的15%;选修模块占总课时的5%。课程设置更强调学生实践能力的培养,实践类课程占总课时的65%~70%,理论类课程占总课时的30%~35%。学生在毕业前至少有三个月的工厂实习。课程设置、教学内容每3年进行一次调整,与业界保持一致,以适应市场需要。目前学院在校学生3万人,教职员工2700余人,参照公务员管理。教师每5年需脱产半年到相关行业培训学习,进行知识更新。

理工学院的定位是以就业市场为导向的高级职业教育,要培养更多的职业技术人才,其实践教育和工业界保持密切关系,顺应工业界需求做出改变。理工学院为新加坡经济造就了许多技术专业人才,整个社会对高等职业教育的认可度很高。五所理工学院根据市场需求开设多元化课程,专业各有侧重,办学特点各异,如南洋理工学院的办学特点是“教学工厂、教学企业”模式、鲜明的“无界化”管理、“无货架寿命”师资;共和理工学院的“问题启发式”(Problem-Base Learning ,PBL)学习方法,每门课程由13个问题构成,这些问题由具体的项目构成,项目的难度将根据学生的学习进度逐步提高,教师在课堂上主要是引导、指导和观察学生,更多的是靠学生主动去学习,课后,教师需要耗费大量精力,结合学生课堂的学习情况和项目实施情况给予评价,切实体现了“以学生为中心,少教多学”的理念。目前,“教学工厂”模式被工艺教育学院和各理工学院广泛采用,有效推动了新加坡高等职业技术教育事业的发展。2015年新加坡教育部工作重点之未来技能教育计划中提出,增强中小学、理工学院和工艺教育学院的教育和职业指导;委任中等后教育机构(包括理工学院和工艺教育学院)担任协调员,协调17个快速发展的行业领域,以增强行业与教育机构之间的协作。通过政策导向,确保行业与教育机构的密切联系。

大学教育推行精英教育。通过小学、中学、中学后教育阶段不断分流优胜劣汰,中学后教育只有约25%的学生能进入大学学习,其中,初级学院约20%的学生能升入大学,理工学院约5%~10%的学生能升入大学,不同层次的学生有不同的学习通道。这种具有竞争机制的精英教育措施,使高素质的学生接受高水平全面教育,为国家培养高素质精英人才,提高教育效率,从而保证新加坡的命脉始终由社会精英和高素质的国民掌握,为新加坡的高速发展做出了显著的贡献。[7]

三、新加坡南洋理工大学的发展理念

1965年新加坡独立之后,南洋大学在1980年与新加坡大学合并为新加坡国立大学,实施双语政策。由于上世纪70年代末新加坡的经济重组,需要大学为经济的快速腾飞培养相应的工程专才。[8]1981年南洋理工学院成立,开始走向独立发展之路。1991年,南洋理工学院将国立教育学院纳入旗下,升格为南洋理工大学(以下简称南大),学校开始向综合性大学方向发展。2006年,南大成为自治大学,教育部赋予大学独立行政权,进行体制改革。

(一)自主办学, 完善治理结构

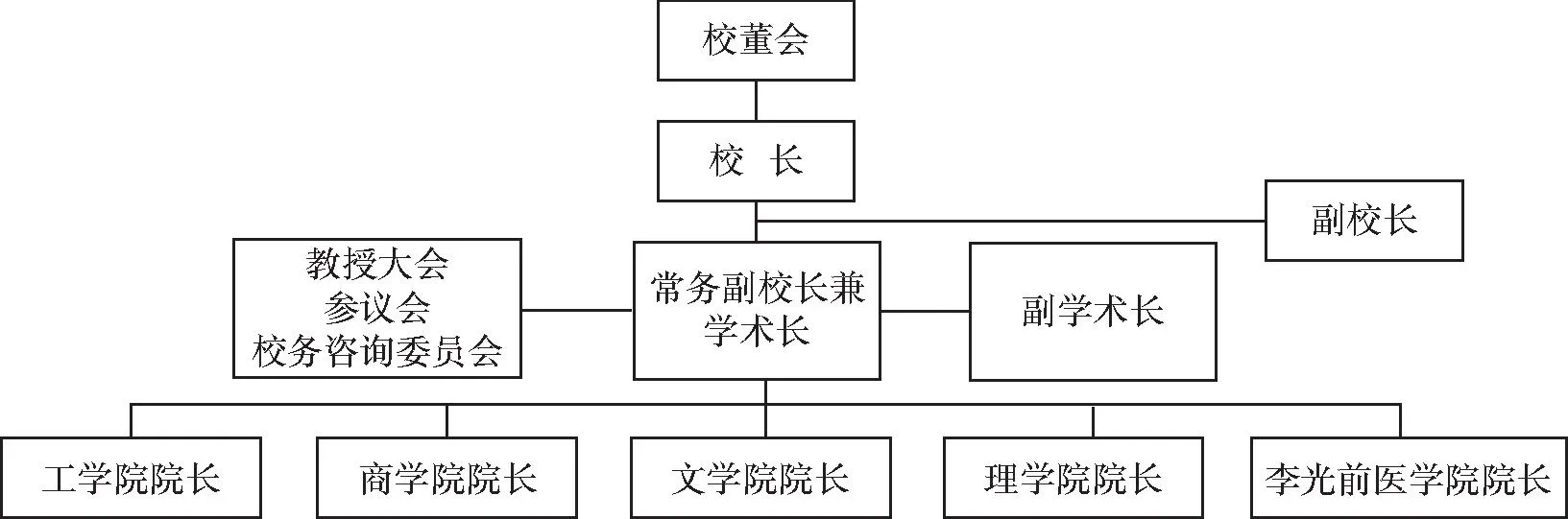

2005年,新加坡政府公布了《大学自主:迈向卓越巅峰》大学自主改革报告。2006年4月,南大正式成为自主大学,行政和财政更具自主性,但大学自主化不是商业化,政府给予75%经费资助,25%来自学生的学费。同时,政府鼓励大学积极向外争取、筹募办校资金,通过立法明确对高校的补贴政策,即政府根据社会捐赠的资金量,以1∶1的比例对其进行经济补贴。自主后学校在办学策略、管理架构等方面进行全方位的检讨,效仿斯坦福模式,重组领导层,成立了由20名资深学者、成功企业家和知名商界人士组成的大学校董会,作为大学的最高领导层,宏观引导大学管理层实现愿景目标;成立了约1500人的教授大会,对学术事务提供反馈;参议50人,由教授大会投票选出,代表教授大会,与校领导商议行政事务;校务咨询委员会 (9人) 由教授大会投票选出,由终身教职正教授组成,代表教授群体,为校领导提供常务咨询,教授群体参与治校。其大学治理架构如图2所示。

图2 大学治理架构

(二)国际化战略

南大的国际化战略主要体现在一方面是将世界引入南大。与全球30多个国家的250多个高等院校合作项目,平均每年接受交换生约1500人,南大约3万3千人(2.3万多名本科生及1万多名研究生),20%的本科生和38%的研究生来自全球73个国家。使用严格的招聘程序,从全球招聘最优秀的人才,约65%以上的教研人员来自海内外70个国家的国际教师,大多数本地教研人才也从国外得到高等教育学位,教员毕业自521所海外高等学府,严格的教师进退机制使南大拥有高水平师资,从制度层面保证了大学的发展战略,保证了教师队伍具有可持续发展的竞争优势。 第二方面是将南大推向世界。每年选派优秀教师到世界一流大学去深造,超过60%的南大本科生毕业前参与海外经验项目,平均每年向外输送5000多名交换生,至2020年将有80%的学生参与海外体验计划。来自约45个国家的400多个学术和工业界合作伙伴,与全球200多个学术界和工业界合作伙伴的700多个科研合作项目,遍布全球100多个国家的约20万名校友。国际化战略是南大国际排名迅速提升的重要原因之一。

(三)追求卓越,攀登巅峰

南大的愿景与使命定位为创新高科技,奠定全球性卓越大学;全方位培养跨学科的博雅人才,致力于构建世界级研究型大学。[9]南大自主后,学校对终身教职人员进行了重新评聘,其中200名教师没有通过评估,离开南大,空出的岗位学校采用严格的招聘程序和国际化薪酬,依照其办学理念、发展愿景,按照大学董事会确定的发展规划,选聘了一大批青年拔尖人才,极大地提升了师资队伍的学术水准,提升了科研成果。南大2015年发展计划主要体现在知识科技拓展创新、培育未来领袖人才、行政管理架构改革、攀登五大战略巅峰(可持续发展、新丝绸之路、新创意媒体、保健医疗体制科技和创新创业生态模式)和加强全球领先地位等方面。其中新创意媒体开拓了新的学习与教学模式,为南大教育与科研领域增添色彩,是最具跨学科潜力的巅峰。在政府的重视和支持下,南大凭借先进的办学理念、独特的教育体制、雄厚的师资力量,丰富多元的教学及研究经验,积极的改革意念、卓越的学术追求、严格的质量管理和高水平的社会服务迅速跻身世界一流大学的行列。[10]据最新公布的QS世界排行榜,南大排名第13位,较去年跃升26个名次,据QS公布的最新2015亚洲大学排行榜,南大较去年成绩上升3名,排名第4。

四、对我国高等教育的启示

1.培养目标明确、办学特色鲜明。新加坡教育体制中每个学校的发展和培养目标都有明确的定位,办学特色鲜明,不存在同质化问题。教育导向和政策与经济发展密切结合,新加坡的人力资源部,对于未来需要什么技能,有多少人才缺口,都会做出前瞻性的预估和计算,并制定出相应计划。经济发展局在国外设有办公室,了解其他国家的人才动向,并预测未来5年,新加坡会吸引哪一类投资,需要哪些技术来支持这些投资,这样的人才需求有多大,大学必须做好准备培养合适的人才[11]。新加坡政府不会将工艺教育学院和理工学院升格为大学, 避免工艺人才、职业技术人才出现断层。但国内一些大学教育为满足越来越多的学生升学期望和资源分配,在近十至十五年间纷纷把中职提升为专科,专科提升为学院,学院再转为大学,反而失去了办学特色,人才培养与社会需求结合不够紧密,出现了人才结构的断层。社会需要多元化人才,高校应结合本校的发展历史和文化积淀,将学科专业建设与地方经济接轨,寻找学科优势领域,强化特色,培养多样化、个性化和有创新能力的人才。

2.“以学生为中心、少教多学”。新加坡“少教多学”理念能有效激发学生对学习的兴趣,强化学生的自主能力和积极主动的学习能力。研究新加坡“少教多学”理念,应当探究如何灵活、恰当地处理“少教”与“多学”的关系,使教学更具实效性和针对性。此外,随着信息技术和互联网技术的裂变式发展,传播和获取知识和信息的途径发生了翻天覆地的变化,作为数字原民的教育对象的变化,给教师提出了更高要求,教学模式和教学手段等教学改革迫在眉睫。

3.双语教育政策可资借鉴。新加坡现行的“多语并存,英语独尊(英语和母语)”的语言政策是多语国家语言规划的典范[12],既充分体现了国内各种族语言的平等,又统一了的国家意识,促进了国际交流。学习两种语言可以更客观、更直接地获得另一个世界的经验与知识。深入研究新加坡语言政策对我国外语教育政策具有重要意义,应改变侧重应试教育,忽略语言交际功能的现象。

4.严格的聘期制是保证教师队伍具有竞争优势的关键。目前高校虽然建立了绩效考核、目标考核制度、教师评聘机制等,但编制的存在导致人员流动困难,只能进、不能出的现象普遍存在,滥竽充数的现象屡见不鲜。取消编制管理,采用聘期制可激发高校办学活力,科学合理地配置高等教育人力资源,实现“能者上,差者下”,保证教师队伍的可持续竞争力。取消编制采用聘期制是高校改革的关键一步。

[参考文献]

[1] 任鸿儒,孙河川.新加坡教育体系的基本框架及制度设计特点[J].世界教育信息,2014,(4).

[2] 董立彬. 新加坡经济转型期的教育对策及其启示[J]. 河北学刊,2008,(2).

[3] 马庆荣,姚宏伟.新加坡 “少教多学” 教育理念的启示[J].河北师范大学学报,2011,(12).

[4] 谢冬慧.试析新加坡高等教育的独特理念[J].江苏教育学院学报,2013,(5).

[5] 黄荣斌.新加坡经济转型与人才战略[J].南洋问题研究,2012,(4).

[6] 汪勇芬.职业教育机构的新加坡模式[N].中国教育报,2013-04-05.

[7] 杨春林.新加坡教育发展特色及启示[J].教育教学论坛,2013,(1).

[8] 燕凌,洪成文.新加坡南洋理工大学的成功崛起[J].高等教育研究,2007,(2).

[9] 新加坡南洋理工大学网站[EB/OL].www.ntu.edu.sg.

[10] 凌健.新加坡大学国际化政策分析[J].东南亚纵横,2009,(3).

[11] 暨佩娟.新加坡人才立国显奇效[J].中国人才,2012,(10).

[12] 吕冰冰.新加坡高等教育政策研究[D].广西师范大学, 2013.

[责任编辑:陈忻]

Study on the Policies in Singaporean Educational Reforms

Hu Ling Yu Hong

(School of Foreign Language, Neijiang Teachers College, Sichuan Neijiang 641112, China)

Abstract:This paper analyzes the educational guiding strategies and policies in Singapore during its stages of economic transformations and the features of its tertiary educational system. Based on analyzing the development ideas of Nanyang Technological University, it then discusses the implications for the educational models for talents in Chinese universities.

Keywords:Singapore; educational system; educational model for talents

收稿日期:2016-03-20

作者简介:胡玲(1969-),女,四川内江人。内江师范学院教授,主要研究方向为计算机应用、教务教学管理。 喻红(1966-)女,四川内江人,内江师范学院教授,主要研究方向为二语习得、英语教育。

基金项目:四川省2013-2016年高等教育人才培养质量和教学改革项目(408)。

中图分类号:G649

文献标识码:A

文章编号:1673—0429(2016)03—0094—06