外部监管、公司治理与内部控制缺陷披露*

——基于深市A股上市公司的经验证据

2016-07-07中南民族大学管理学院李晓庆

中南民族大学管理学院 张 振 李晓庆

外部监管、公司治理与内部控制缺陷披露*

——基于深市A股上市公司的经验证据

中南民族大学管理学院张振李晓庆

摘要:本文以2011-2013年深市主板A股上市公司为样本,分析了公司治理与内控缺陷披露的相关性以及外部监管处罚是否影响董事会和管理层对披露内控缺陷的态度。研究发现:第一大股东持股比例、国有股持股比例或独立董事比例越高的公司越倾向于积极披露内控缺陷信息;董事长和总经理两职合一的公司倾向于不披露内控缺陷信息,并且更容易受到证监会或交易所处罚;证监会或交易所对上市公司的处罚,能对受处罚公司的董事会及管理层正视内控缺陷及其披露产生积极影响。

关键词:内部控制缺陷公司治理外部监管

一、引言

在接连受到安然、世通等事件的打击之后,为了重拾投资者对资本市场的信心,美国于2002年颁布了《萨班斯·奥克斯利法案》(简称SOX法案),该法案的404条款和302条款明确要求上市公司出具内部控制自我评价报告,同时还应聘请外部审计机构对自我评价报告出具鉴证报告。2008年,由国家财政部牵头的5部委共同发布了《企业内部控制基本规范》,该规范的内容参考了SOX法案,并对我国企业内部控制信息披露作了类似的要求。2010年五部委又发布了关于企业内部控制的三大指引。其中《企业内部控制评价指引》要求对内部控制缺陷进行认定并在评价报告中进行披露;《企业内部控制审计指引》要求对内部控制的有效性进行外部审计并对缺陷进行认定。自此,我国内部控制披露研究进入了一个新阶段,近年来有关内部控制缺陷的研究逐渐增多,相关研究范畴也不断扩大。在这种背景下下,本文以2011-2013年深市主板A股上市公司为研究对象,通过Logistic回归分析,对公司治理与内部控制缺陷披露的相关性以及外部监管是否会影响上述关系进行研究。

二、文献综述

(一)国外文献Hoitash等(2009)发现董事会质量、审计委员会的总体质量与内部控制缺陷披露呈负相关关系;Krishnan(2007)研究发现审计委员会成员的独立性越强、具有财务背景的成员数量越多,上市公司内控质量也越高。Goh(2009)的研究认为董事会的独立性与内部控制缺陷披露呈负相关关系,原因是董事会独立性越强,董事会越是积极主动的来完善内部控制,这样导致内部控制缺陷披露的可能性降低。探讨外部监管对内控缺陷披露方面研究较少,这方面的研究大多基于外部审计角度进行,Ashbaugh-Skaife(2007)研究了内部控制缺陷与审计师变更之间的关系,发现企业在变更审计师之后的一年,披露内部控制缺陷的行为较为明显,两者之间存在着正相关关系。

(二)国内文献我国内控信息披露的研究紧跟国际研究的步伐,刘亚莉等(2011)的研究表明董事长与总经理两职合一与内部控制缺陷披露呈正相关;周静(2013)的研究认为股权集中度与内部控制缺陷披露呈负相关。外部监管与内控缺陷信息披露方面的研究相对较少,在延续了国外研究的视角同时也做了一些扩展,陈丽蓉(2011)等的研究认为审计意见类型与内控缺陷披露有显著关系,被出具非标准审计意见的公司更可能披露内控缺陷。

三、理论分析与研究假设

(一)公司治理特征对内控缺陷披露的影响

(1)股权结构与内控缺陷披露。在我国,股权结构的影响从两个方面来看,一方面表现在大股东(特别是第一大股东)持股,二方面体现在国有股权的持股。第一股东持股比例高,能对董事会及管理层实施有力的监控这是管理上的优势,但也越能产生“一股独大问题”,常常会导致大股东和小股东之间制衡机制的丧失,从企业内控角度看就会造成公司内部管理关系的失衡,内部控制缺陷产生的可能性也就越大,这点也被王萌(2013)的研究证实;在我国股权性质常常代表着一种态度,国有股持股比例高的公司会计信息披露质量也相对较高(2012,宋晓文),因而我们认为具有较高国有股比例的上市公司更会积极应对内控缺陷披露的相关要求。基于上述两方面的分析,提出本文的第1个假设和第2个假设:

假设1:第一大股东持股比例越大,公司越倾向于披露其内部控制缺陷信息

假设2:国有股持股比例越大,公司越倾向于披露其内部控制缺陷信息

(2)独立董事比例与内控缺陷披露。独立董事增强董事会的独立性,对公司的管理层能起到较好的监督作用。相较于公司的盈利水平,来自于公司外部的独立董事更看重自身的声誉,会更多地督促和监督公司的管理层更充分的对外披露公司的信息。同时,独立董事大多是公司聘请的专业人士,具有很强的判断力和意见能力,能提供专业性的指导和监督。所以一般来说,独立董事的比例越高越能有效控制内控缺陷的产生(董卉娜等,2012;Goh,2009),但基于本文样本的特殊时期特点,我们认为独立董事比例越高越会督促公司披露内控缺陷信息。基于上述分析,提出本文的第3个假设:

假设3:董事会中独立董事的比例越高,公司越倾向于披露其内部控制缺陷信息

(3)董事长和总经理两职合一与内控缺陷披露。董事会的领导力主要表现在董事长和总经理两职合一或是由两个人分别担任上。一般认为,两职合一有利于提高公司创新自由度,但可能降低董事会对高层管理团队监督的有效性;两职分离可以增强董事会的独立性,可能会损害高层管理团队的创新动力。从内部控制缺陷披露层面看,两职合一更可能带来内控缺陷(刘亚莉,2011),但基于本文样本的特殊时期,我们认为由于内控自评报告是由董事会出具,即使公司存在内控缺陷,两职合一很可能会导致董事会对披露采取回避态度。基于上述分析,提出本文的第4个假设:

假设4:董事长和总经理两职合一时,公司越倾向于不披露其内部控制缺陷信息

(二)外部监管对管理层披露内控缺陷的影响大多学者是直接研究外部监管对于内控缺陷披露的影响,选取的外部监管特征有外部审计师的质量、审计意见类型、审计师变更情况以及是否受到证监会和交易所的处罚等,由于在我国内控审计是个新鲜事物,审计收费标准、出具非标准审计报告都存在一些无法控制的因素,因而本文把公司是否受到证监会或交易所处罚作为唯一外部监管考察变量,重点考察受到处罚后管理层对披露内部控制缺陷的反应。由于上市公司受到证监会或交易所处罚,说明公司内控的在设计上或者在运行机制上确实存在缺陷,也说明管理层在面对内控缺陷上存在消极态度。李瑛玫(2013)研究表明外部监管确实在一定程度上影响了公司内控缺陷的披露,认为被证监会或交易所处罚的公司披露内控缺陷的可能性越大。本文把研究公司治理对内控缺陷披露和外部监管对内控缺陷披露的影响这两者结合起来进行研究,基于上述分析,提出本文的第5个假设:

假设5:当上市公司受到处罚后,会对董事会及管理层披露内部控制缺陷信息的态度起到积极影响作用

四、研究设计

(一)样本选择和数据来源本文选取深市2011年-2013年的A股主板上市公司为样本,在样本选择时,根据惯例剔除了金融行业企业、海内外同时上市的公司、新上市公司、相关信息缺失的上市公司以及其他特殊情况公司。最后选择了其中294家上市公司,三年共计882个样本。本文内控及内控缺陷相关信息是否披露的相关数据来源于上述上市公司披露的内部控制自我评价报告,经手工整理而成。其他与本研究的相关数据等则来自公司年度报告、锐思RESET金融数据库和国泰安CSMAR数据库。

(二)变量定义

(1)被解释变量。本文的被解释变量为上市公司是否披露内部控制缺陷,主要依据是上市公司的企业内部控制自我评价报告以及审计报告(只选择被出具标准报告的)。是否披露缺陷的标准依据自评报告中是否存在明显表示存在缺陷的表述,存在相关表述则认定为披露的缺陷。同时还关注了自评报告在“问题和整改”一项中的描述,是否明确说明存在或不存在内部控制缺陷。根据上述标准,当上市公司披露内部控制缺陷时,赋值为1,否则为0。

(2)解释变量。本文共选取了5个解释变量,分别是第一大股东持股比例:第一大股东持股数占总股数的比例,代表公司的股权集中度;国有股比例:国有股持股数占总股数的比例,代表国有股对企业的影响程度;独立董事比例、董事长和总经理两职合一以及监事会规模。独立董事比例主要考察了独立董事在整个董事会成员中的占比,监事会规模则用监事会成员人数来代替,这些和第一大股东持股比例及国有股比例一样,均为连续变量。董事长和总经理两职合一则为虚拟变量,当两者为同一人时取值为1,否则为0。

(3)控制变量。根据以往相关研究的经验(王海滨,2014;刘亚莉,2011等),本文选取了4个控制变量,分别为监事会规模:以监事会人数表示;公司规模:以年末公司总资产的自然对数表示;公司上市年限:以上市年限的绝对数表示;年度控制变量:选取了三年的数据,因而设计了两个年度虚变量。

(4)选择变量(条件变量)。本文把外部监管作为研究的选择变量,并且采用上市公司是否受到证券会或证交所处罚来衡量。当上市公司受到过监管机构的处罚,则取值为1,否则为0。加入选择变量的目的就是为了检验外部监管是否会影响上市公司管理层对内控缺陷披露的决策。各变量的有关信息如表1所示。

表1 各变量相关信息

(三)模型构建由于本研究的被解释变量采用的是二分变量,故为了检验假设1至假设4,建立如下Logistic回归模型A进行检验:

模型A:ICD=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5SBS+β6Size+β7AGE+β8Y1+β9Y2+30

β0表示回归常数,βi代表待定参数,i=1,2……9,30是随机误差。

为了检验假设5,首先选择当年“是否受到处罚”为条件变量,对模型A进行分组检验;其次,仅选取2012年和2013年的样本数据共计588个,并设定前一年度“是否受到处罚”为条件变量,建立如下的Logistic回归模型B进行分组检验:

模型B:ICD=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5SBS+β6Size +β7AGE+β8Y2+31

β0表示回归常数,βi代表待定参数,i=1,2……8,31是随机误差。

五、实证分析

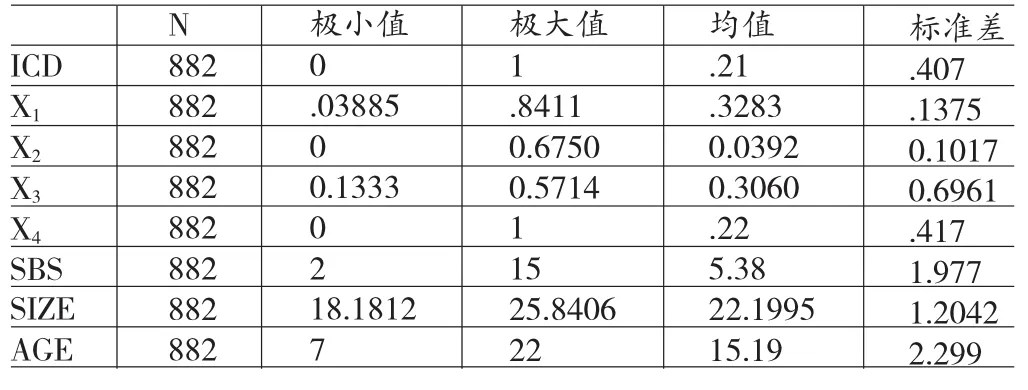

(一)描述性统计本文对882个样本进行描述性统计如表2所示。并进一步对882个样本进行分组,其中当年受到证监会或交易所处罚的有100个(处罚组),占总样本的11%;未受到处罚的有782个(正常组),占总样本的89%。进行分组描述性分析如表3所示。从表2可以看出,21%的样本公司披露的内控缺陷;第一大股东持股均值为32.83%,说明总体看大多数公司的第一大股东对公司决策具有一定的控制能力或重大影响能力;国有股持股比例的均值为3.92%,说明国有股在绝大多数公司中没有影响力;独立董事占比均值为30.6%,较合理;监事会规模均值5.38,高于规定要求的3-5人;董事长和总经理两职合一的均值为22%,标准差为0.417.说明我国两职合一现象虽然较少,但值得关注;从企业规模看,最小值为18.1812,最大值为25.8406,均值为22.1995以及标准差为1.2042,说明样本的企业规模分布合理;从上市年限看,均值为15.19,最小值为7,没有近几年上市的样本,说明总体来说上市年限较长的公司越愿意披露内控信息。从表3可以看出,处罚组和正常组在披露内控缺陷上均值分别为0.06和0.23,差异较大,而且处罚组更倾向于不披露内控缺陷,说明内控缺陷披露中“机会主义”行为较为严重;从董事长和总经理两职合一情况看,处罚组的均值为0.79,大大高于正常组的均值0.15,说明两职合一更可能会导致内控缺陷问题而被处罚,值得关注;第一大股东持股比例、独立董事比例、监事会规模、企业规模以及上市年限等,处罚组和正常组的均值差距很小。

表3 分组样本描述性统计

(二)相关性分析通过对882个样本进行Pearson双侧相关性分析,发现被解释变量之外的其他变量之间不存在共线性,相关系数的结果如表4所示。从表4可以看出,第一大股东持股比例、独立董事比例和两职合一与内控缺陷披露在1%水平上相关,国有股持股比例与内控缺陷披露在5%水平上相关。初步证实了假设1至假设4的判断,后面在通过回归分析进一步检验。

表4 Pearson相关系数表

(三)Logistic回归分析

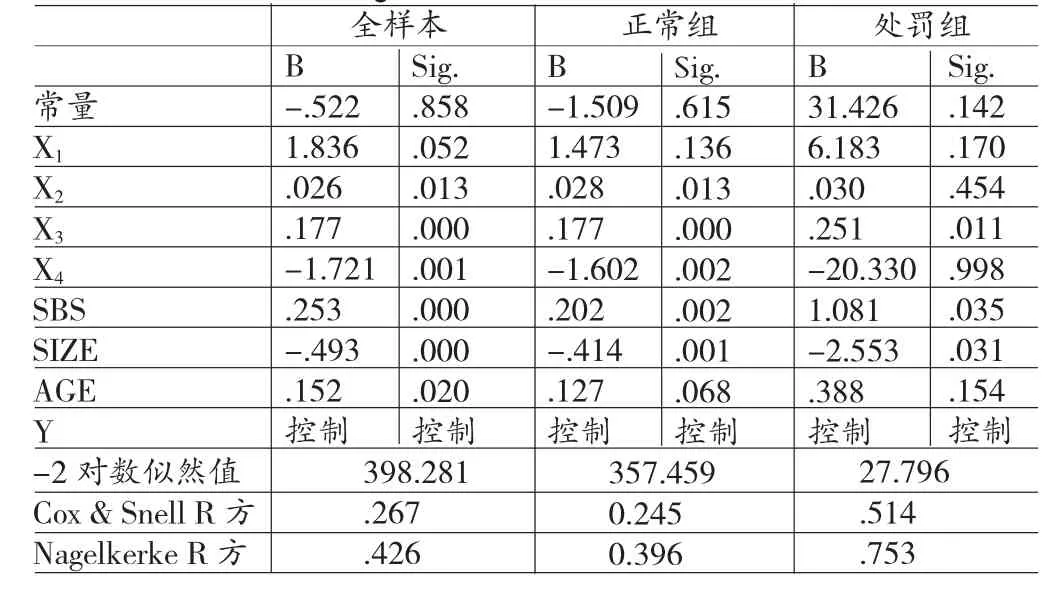

(1)模型A回归结果及基本分析。从回归分析表5看出,各个组的回归拟合度较好,回归结果可信。全样本组:第一大股东持股比例、国有股持股比例以及独立董事比例与内控缺陷披露在1%水平上显著正相关,两职合一与内控缺陷披露在1%水平上显著负相关,从而证实了假设1至假设4的判断。同时企业规模与内控缺陷披露呈显著负相关,上市年限与内控缺陷呈显著正相关;正常组的情况与全样本组的结果基本一致;当年受到处罚组:除了在影响方向上与正常组一致外,四个解释变量与被解释变量之间没有任何一个呈现相关性联系,我们认为这个现象说明被处罚的公司在内控上确实存在较大问题并且公司治理也表现为无序的状况。另外从三组回归结果看,仅有两职合一与内控缺陷披露呈负向关系的,这也是后续研究需要重点关注的。此外,采用减样本方法,剔除企业规模排序前后5%的88个,留下794个样本进行稳健性检验,得出的结果和全样本没有本质区别,稳健性得到检验。

表5 Logistic回归分析(模型A)

(2)模型B回归结果及基本分析。2012和2013年的588个样本数据的分组回归结果如表6所示,其中处罚组表示的是前一年度受到证监会或交易所处罚的公司样本组,正常组是没有受到处罚的公司组。从回归分析表6看出,各个组的回归拟合度较好,回归结果可信。全样本组:第一大股东持股比例与内控缺陷披露在10%水平上正相关而不显著、国有股持股比例与内控缺陷披露在5%水平上显著正相关、独立董事比例与内控缺陷披露在1%水平上显著正相关,两职合一与内控缺陷披露在1%水平上显著负相关,也进一步证实了假设2至假设4;正常组的情况与全样本组的结果基本一致;前一年受到处罚组:第一大股东持股比例、国有股持股比例与内控缺陷披露正相关但不显著、独立董事比例与内控缺陷披露在5%水平上显著正相关,两职合一与内控缺陷披露负相关也不显著,同时我们注意到监事会规模与内控缺陷披露在5%水平上显著正相关。通过三组回归对比,显示前一年度没有受到处罚的公司在公司治理与内控缺陷披露关系上保持了连续偏好;前一年度受到处罚的公司,除独立董事比例与内控缺陷披露呈现显著正相关关系外,第一大股东持股比例、国有股持股比例与内控缺陷披露正相关但不显著,特别值得关注的两职合一与内控缺陷披露虽然呈现负相关关系但不显著,同时监事会规模与内控缺陷披露仍然在5%水平上显著正相关。基于此我们认为,前一年受到处罚的公司的独立董事和监事会在督促董事会积极应对内控缺陷披露上有明显的积极作用,同时,受到处罚后,对董事长和总经理两职合一的公司回避内控缺陷披露的倾向有明显的抑制作用,因而假设5得到证实。

表2 全样本描述性统计

表6 Logistic回归分析(模型B)

六、结论与建议

(一)结论本文以2011-2013年深市主板A股上市公司为样本,通过描述性统计、相关性分析及回归分析,研究发现:(1)第一大股东持股比例越高、国有股持股比例越高越倾向于披露内控缺陷,同时独立董事比例越、高监事会规模越大也越倾向于披露内控缺陷相关信息。这一方面说明公司的控股股东及国有股股东能正视内控存在的缺陷并积极应对内部控制(特别是内控缺陷)信息披露的要求,同时也显示出内控缺陷信息披露中存在一定的“形式主义”现象;另一方面说明在内控信息披露上独立董事和监事会能发挥一定的督促和监督作用,特别是独立董事比例越高和监事会规模越大,越能督促董事会正视内控缺陷及内控缺陷信息和整改计划的披露要求。(2)董事长和总经理两职合一的公司受到监管部门处罚的可能性更大,同时该类公司越倾向于不披露内控缺陷披露,说明两职合一的公司存在较明显的“机会主义”倾向,对内控缺陷信息披露采取消极、回避态度或存在粉饰行为。(3)当年被监管部门处罚的公司在内部控制上或多或少存在缺陷,也表现在内部治理方面或多或少存在一定的监督失控现象。被处罚后一年度,独立董事比例越高和监事会规模越大的公司越能督促董事会积极应对内控缺陷相关信息的披露,同时对两职合一对内控缺陷信息披露的负面影响有所抑制。总的来看,外部监管对董事会和管理层披露内控缺陷信息的态度有积极的影响作用。

(二)建议(1)进一步完善公司治理结构,避免一股独大、两职合一带来的监督失效问题,同时发挥独立董事和监事会以及内部审计委员会的监督制衡作用,以正视内控存在的缺陷并据实披露并最终减少或消除内控缺陷,保证内控的有效性。(2)对于监管机构来说,应进一步规范和明确内控信息披露的要求,特别是制定对内控缺陷披露进行进一步细化规范,通过通报力度、公开谴责及限制交易等方式、以加大内控信息披露中“形式主义”和“机会主义”行为的处罚力度,从外部督促上市公司强化内部管理以完善内部控制体系并充分据实披露内控信息。

参考文献:

[1]陈丽蓉、牛艺琳:《上市公司内部控制缺陷对审计意见影响的实证研究》,《财会月刊》2010年第7期。

[2]李瑛玫、戴荣华:《外部监管对上市公司内控缺陷披露的影响研究——基于2011年沪市A股的经验证据》,《中国注册会计师》2013年第9期。

[3]刘亚莉、马晓燕、胡志颖:《上市公司内部控制缺陷的披露:基于治理特征的研究》,《审计与经济研究》2011年第5期。

[4]董卉娜、陈峥嵘、朱志雄:《上市公司内部控制缺陷披露现状研究——基于2009-2010年深市主板A股的实证分析》,《证券市场导报》2012年第8期。

[5]王海滨、于长春:《内部控制缺陷、信息披露与利益相关者行为研究——基于A股主板上市公司的经验数据》,《经济与管理研究》2014年第5期。

[6]U.Hoitash,R. Hoitash,J.Bedard. Corporate Governance and Internal Control over Financial Reporting:A Comparison of Regulatory Regimes. Accounting Review,2009.

(编辑彭文喜)

*本文系国家社会科学基金一般项目(项目编号:12BM Z073)及湖北省教育厅人文社会科学项目(项目编号:2012G451)的阶段性研究成果。