婚姻挤压视角下清镇市性别比失衡现状研究

——基于第六次人口普查的数据分析

2016-07-02杨庆玲

杨庆玲

贵州大学公共管理学院,贵州 贵阳 550000

婚姻挤压视角下清镇市性别比失衡现状研究

——基于第六次人口普查的数据分析

杨庆玲* 1

贵州大学公共管理学院,贵州贵阳550000

摘要:人作为社会构成要素中最重要的组成部分,人口问题理应受到广泛的关注,人口性别结构作为反映人口结构是否合理的重要指标之一,更有着不可小觑的力量,人口性别结构不合理,容易导致婚姻挤压,婚姻挤压的直接后果就是适婚男女找不到结婚对象,容易引发社会问题的发生。本文以清镇市作为研究单位,利用清镇市“五普”和“六普”资料以及领导干部手册、政府工作报告和历年统计年鉴资料汇编,分析清镇市人口性别结构的现状,并提出清镇市人口结构存在的问题以及解决的措施,希望能给清镇市十三五规划提出一些参考性依据。

关键词:人口问题;人口性别结构;婚姻挤压

一、引言

人口性别结构失衡、婚姻问题历来是人口学、社会学以及人类研究的重要领域。随着社会各方面的飞速发展,出生性别比不断的攀升,中国婚姻市场上的婚姻挤压矛盾愈发激烈,适婚男性找不到结婚对象的问题备受关注。我国出生婴儿性别比开始出现失调现象,始于20世纪80年代晚期,并且形式愈演愈烈,学术界关于未来到底有多少适婚男性找不到结婚对象的预测此起彼伏。《人口发展“十一五”和2020年规划》中提到:“据预测到2020年,中国20-45岁年龄段的男性人数将会高出女性,数量高达3000万人左右”,性别比的失衡再一次将学术界的眼光吸引。

出生性别比长期的失衡将会导致性别比的失调,人口结构的失衡,并使未来社会面临巨大的风险,长期的不平衡状态,则会导致婚姻挤压,引发畸形婚姻,严重的还会引起社会恶性事件的发生,诸如买卖婚姻、性犯罪等。因而解决出生性别比失衡问题关系到千家万户,关系到人类社会的长久发展,关系到资源和环境的协调、可持续的发展。

二、相关概念的界定

性别比通常是指处于同一年龄组或者同一年龄阶段女性数量所对应的男性数量,通常女性数量以100计算。

出生人口性别比,也叫做出生婴儿性别比,指的是在某一时期(通常是一年)出生的婴儿中,全部活产婴儿中男婴与女婴人数之比,一般表示为每100个活产新生女婴对应的活产新生男婴人数[1],根据联合国的规定正常范围值域为102-107之间,高于或低于这个数字,其余则视为性别比失衡。

婚姻市场指由处于适婚年龄阶段的女性男性共同组建的婚姻市场,国际上一般将育龄妇女的年龄定为15-49岁,而我国新婚姻法中规定男性法定年龄不得早于22周岁,女性法定结婚年龄不得低于20岁。

婚姻挤压,指的是在一夫一妻制度下,婚姻市场中男女比例失调,供需失衡,即某一性别人口与可以选择的异性人口比例失衡,导致部分男性或者女性找不到适婚对象,出现结婚难的现象。

隔代婚姻,鉴于对中国婚姻市场的预测,指婚姻市场中错过适婚年龄的男性只能从比自己小的下一级适婚女性中寻找结婚对象的现象。

三、清镇市出生性别比现状及后果

清镇市作为贵阳市唯一一个下属县级市,地域面积1492平方公里,辖区内共有9个乡镇5个社区,无论是在工业、能源、交通都居于省内重要位置,同时还是贵州省著名的风景旅游区。

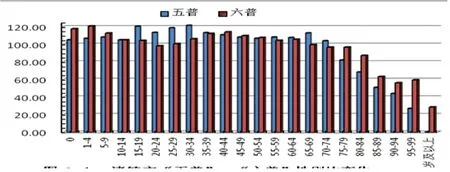

从“五普”到“六普”数据来看,清镇市人口男女性别比由111.12下降到106.63。但是,从分年龄组看(见图2-1),从2000年到2010年,0岁人口性别比由104.4提高到117.5;1-4岁组人口性别比106.5提高到121.1;5-9岁组由107.6提高达112.5。这说明2000年到2010年出生性别比呈现反弹。清镇市出生人口性别比偏高问题既有历史的原因,也有主观的原因。

图2-1 清镇市“五普”“六普”性别比变化

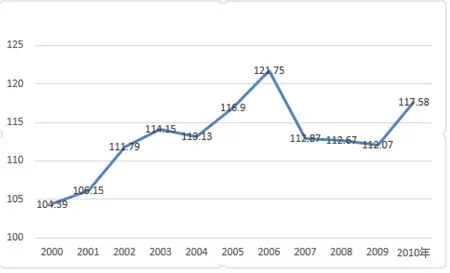

从图2-2可以看出,2000年到2015年清镇市人口出生性别比呈不稳定发展,大致分为两个发展阶段:第一个发展阶段从2000年到2010年,期间,2000年到2006年为持续上升阶段,由2000年的104.39上升到2006年121.75;2006年到2007年回落到112.87后又上升到117.58。与贵阳市相比,2000年清镇市人口性别比低于贵阳市人口出生性别比(104.60),2010年高于贵阳市人口出生性别比(115.19)。

图2-2 清镇市“五普”到“六普”人口性别比变化

人口结构中的性别比是影响社会稳定发展的一个重要因素之一,图2-2显示,第六次人口普查结果显示,清镇市总人口性别比为106.63,出生人口性别比为117.5,高于贵阳市同期人口出生性别115.2。0岁组全市人口性别比达117.53,但各区域0岁组人口性别比基本无差异明显。1-4岁组高于全市人口性别比(121.06)的有青龙街道、红枫湖镇、暗流乡、流长和犁倭;5-9岁组高于全市人口性别比(112.46)的有红枫湖镇、卫城镇、暗流乡、流长和犁倭;10-14岁组全市人口性别比为105.44,各区域在101-107之间。人口性别比偏离正常值范围一是在相对边远的农村,另一是分布在城市及城乡结合部地区。人口性别比区域差异说明,人口性别比偏离正常值范围既受传统文化影响,又受到现代医学技术辅助性别选择的影响。

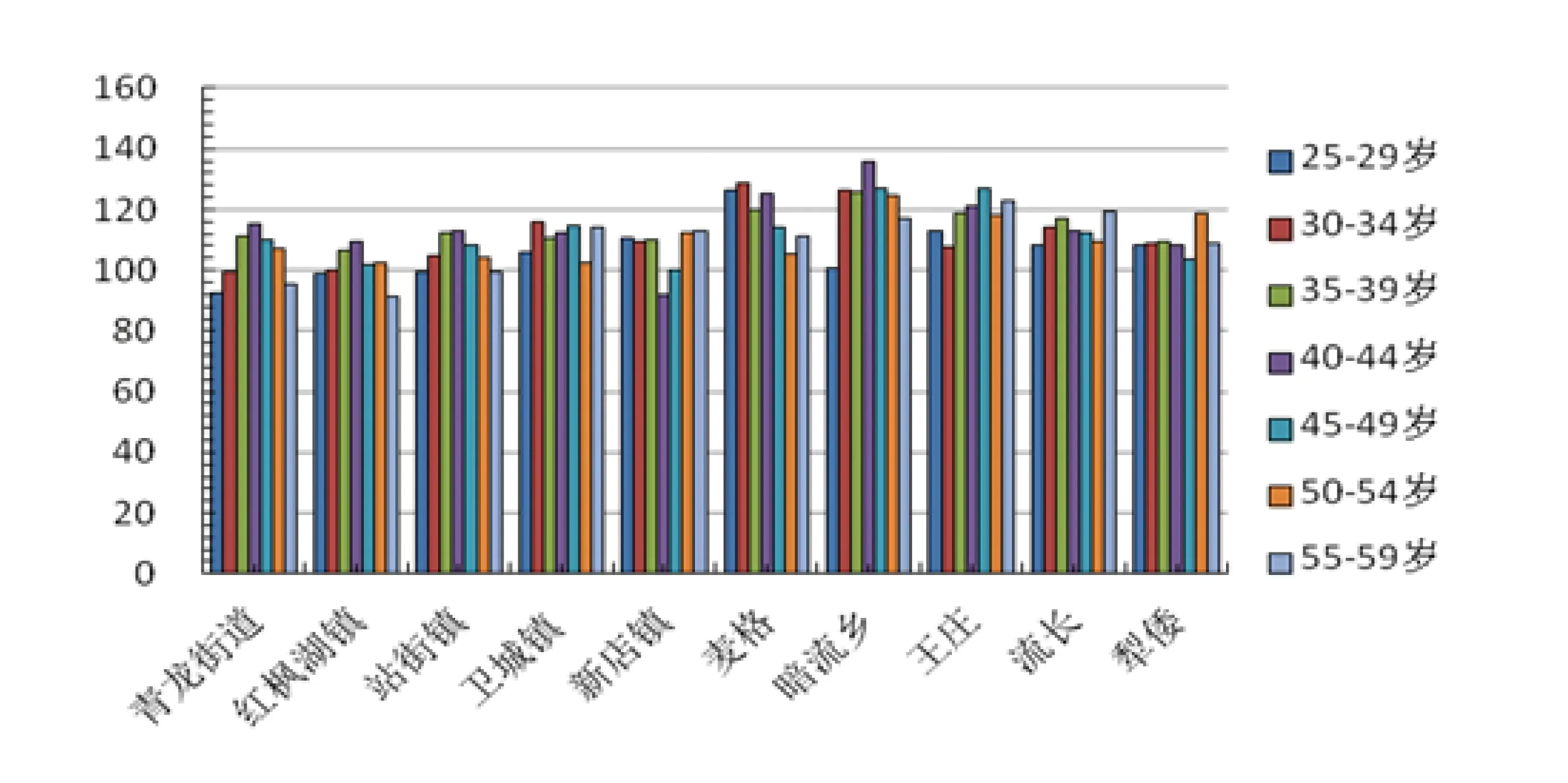

图2-3 清镇市“六普”各乡镇(街道)人口性别比变化

出生人口性别比偏离正常值范围的后果是导致结婚年龄人口性别比(第三性别比)高。从图2-3可以看到,暗流乡、麦格乡、流长乡、王庄乡、等乡镇由于在“五普”时期,14-50岁年龄段性别比偏高,导致在“六普”时期25-60岁年龄性别比偏高,婚姻挤压问题突出。

首先出生性别比上升最直接的后果就是适婚男性找不到结婚对象,从而导致婚姻挤压问题,同时还会导致拐卖妇女和婚姻买卖的现象死灰复燃。还有伴随出现的女童生存机会和家庭养老能力减弱等一系列社会问题。如果说人口比例失衡的现在得不到扭转,那么15年或者20年以后,一些适婚的大龄男青年只能从下一年龄段的女青年中寻找结婚对象,从而形成了一定数量的隔代婚姻;另一方面农村边远贫困地区,由于生活条件艰苦,有一部分男青年找不到结婚对象,因婚姻需求问题不能解决而导致更多社会问题。

其次一直处于找不到结婚对象的适婚男性,长久以往会出现心里扭曲的病态心理,这部分群体因为不能成立家庭,导致其将这种不满情绪向社会或者或者某些弱势群体发泄,并且容易促使犯罪现象的产生,增大社会和家庭的风险系数,从而影响到整个社会发展的稳定。

最后在未来的15年时间里,会逐渐出现男性劳动力过多的现象,也就是男性就业问题和“就业性别挤压”将会变得愈发严重,而且男性劳动力过剩不仅仅会增加就业市场的竞争力同时还会加大了女性的就业难度,就业市场压力系数增加。

四、清镇市出生性别比失衡下的成因分析

清镇市性别比偏高的地区主要集中在民族乡和较边远的农村,导致清镇市性别比失衡的原因是多方面的,笔者试图从以下几个方面对清镇市性别比失衡的原因主进行探讨。

首先传统生育遗留影响。这与农村重男轻女的生育观念还是有很大的关系。一方面传宗接代的传统思想影响人们的生育意愿,即崇尚生育男孩,觉得那是生育的基本要求,普遍认为儿子是延续香火的绝对传承者。在农村,很多人为了生育一个儿子,实现不生男孩不停“产”的原则,往往为了给自己留条根,不惜被计划生育罚的倾家荡产。另一方面养老功能唯男性化,硬性要求了通过生育男孩的手段来实现这一目标,只有多生儿子才能提高自己养老保险系数,养儿防老,其实说的就是在实际生活需求下导致的最重要生育目的,根深蒂固的传统文化和落后的农村经济决定了父母必须养育子女的责任,这样自己的老年生活才会有根本的保障,因此养儿防老的陈旧生育观念对人们在生育性别的抉择上起到了很大的影响作用。

其次非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为的推波助澜。尽管针对鉴别胎儿与选择性别终止妊娠的法律法规不断的完善,但是总有一些人还是想方设法的想知道胎儿的性别,对性别进行“差别对待”,因为这一行为,从而导致的“失踪女性”数量越来越多,但是需要指出的是,这一现象绝不仅是清镇现象,这样的现状包括全省乃至全国都不是什么特殊新闻,早已是公开的秘密。

最后家庭贫困是导致性别比失调的又一原因。从上述分析来看,清镇市出生性别比高的地区多数集中在偏远的乡镇以及民族乡镇,人们想多生男孩儿不仅仅只是因为养儿防老、延续香火等传统思想,还具有增加家庭劳动力意愿,在传统社会中,子女创造的财富是归长辈所有,即财富的流动方向是单项并且向上的,传统的家庭生产方式,子女在小时候就成为了财富制造者,是家庭收入中重要的组成部分,不仅仅能够增加家庭收入,还为长辈提供了一定的养老保障。这样一来,父母便认为生孩子是一件有利可图的事情,所以愿意生更多的孩子。在农村,尽管随着社会的发展进步,生育意愿有很大的转变,但不缺乏有这样的家庭存在,人们会选择最直接的财富积累方式,即简单的劳动力相加,再也找不到比生育子女更为可靠的方法。强调传宗接代的同时还强调多子多福,不仅仅带来了实际的经济财富,更是一种福气,家庭劳动力的增加的直接结果是会为家庭创造更多的财富。

五、改善清镇市出生性别比失衡的建议

通过对清镇市出生性别比失衡问题的现状与原因以及结果的分析,结合清镇市的实际情况,提出了以下改善清镇市性别比失衡的对策建议。

首先加强农村的社会保障工作,加大对新农村建设的投入力度,努力解决农村人的老有所养的实际问题。减轻农村对养老问题的担忧与顾虑,逐渐淡化传统的“养儿防老”和“延续香火”的生育观念。

其次,制定双向监管制度,对胎儿鉴定器械的购买渠道进行严格的把关。一方面,要控制鉴定仪器的非法供给,对于非法供给的工厂予以取缔。另一方面,要控制怀孕人员的非法检查需要,严厉打击走后门、混熟人的做法。只有通过两方面的双管齐下才能达到治理的最终要求,也就是从“购”与“求”两方面进行综合解决。

再次加强宣传力度,逐步树立生儿生女都一样的婚育观念,政府要想让人们愿意生女儿,就要形成有利于生女儿的利益导向机制,只有真切的让老百姓感受到生女儿的好处,真正体验生女儿的价值并不比生男孩低,让生女儿的人真切的感受到生女儿的实惠与温暖,人们才够自觉地形成生女儿的愿望。同时建立并完善促进女孩儿健康成长的长效机制,认真开展“关爱女孩行动”。要想控制农村的生育率,必须从改变村民的生育观开始,只有帮助村民摒弃传统生育观向现代化生育观转移才能改变这一现状。

最后巩固治理出生人口性别比成效,促进社会性别平等。加强对生育过程中的监督管理,依法严格惩处违法犯罪事件,完善利益导向和社会保障机制。加强制度建设,规范影响出生人口性别比升高问题的各种行为,建立长效保障机制。清除涉及社会性别歧视的法规政策,制定促进女孩幸福成长和妇女发展的长效社会机制。

未来农村人口控制工作依然任重而道远。我们在看待生育时不仅仅只看整体的数字,无论什么工作,农村都绝对是主要战场,解决出生性别比失衡问题不是一蹴而就的,这是一项艰巨而复杂的工程。不仅需要改变人们的生育观念,更需要各地区因地制宜的治理,同时也需要各部门相互配合,建立健全各项规章制度,只有这样方能使清镇市性别比走向正常值。

[参考文献]

[1]王华伟.珠江三角洲加工企业转型的原因及因应之道[J].产业与科技论坛,2011,10(1):47-49.

[2]丁镇.中国婚姻挤压问题研究[D].华中科技大学,2013.

[3]聂坚,孙克.中国人口出生性别比发展趋势的分形分析[J].西北人口,2008,05:93-97.

[4]姜全保,李晓敏.中国婚姻挤压问题研究[J].中国人口科学,2013:60-67+127.

[5]石人炳.我国出生性别比变化新特点——基于“五普”和“六普”数据的比较[J].人口研究,2013,02:66-72.

[6]王军.生育政策和社会经济状况对中国出生性别比失衡的影响[J].人口学刊,2013,05:5-14.

[7]王钦池.出生人口性别比周期性波动研究——兼论中国出生人口性别比的变化趋势[J].人口学刊,2012,03:3-11.

[8]贾志科,吕红平.论出生性别比失衡背后的生育意愿变迁[J].人口学刊,2012,04:34-45.

[9]王军,郭志刚.孩次结构与中国出生性别比失衡关系研究[J].人口学刊,2014,03:5-13.

[10]原新,刘厚莲.流动人口出生性别比形势与贡献分析[J].人口学刊,2015,01:41-49.

*作者简介:杨庆玲(1992-),女,土家族,贵州铜仁人,贵州大学公共管理学院人口研究中心,研究方向:人口与区域发展。

中图分类号:D669.1

文献标识码:A

文章编号:1006-0049-(2016)11-0041-02