北宋思想家周敦颐画像考

2016-06-29周庆

周 庆

北宋思想家周敦颐画像考

周庆

在我老家浙江萧山临浦周家湖的族谱中,有一幅二世祖周敦颐的画像。这是一幅水墨写实工笔画。就画而言,人物画得细腻入微、神形兼备、栩栩如生,一看就出自大家手笔。此画像作为周敦颐的肖像,也为历史认可,已被社会广泛釆用。

周敦颐(1017—1073),字茂叔,号濂溪,北宋湖南道州人,初仕洪洲分宁县主簿,后调南安军司理参军,迁郴州郴县、桂阳令,改知南昌县,历任合州、虔州、永州通判,提点广南东路刑狱,知南康军致仕,累赠宣奉大夫,封“汝南伯”“道国公”,谥“元”。然而在历史上,周敦颐却更多地被人们解读为“莲花君子”,他的散文《爱莲说》名句“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”被人们读了又读,成了许多人一生的座佑铭,影响至深。

话说回来,我老家族谱中的周敦颐画像究竟出自什么年代?出自何位名家之手?族谱已传延了近千年的时间,在这漫长的历史长河中也曾经历过无数次的修撰,要弄清这些问题还并非易事。我经过几年间在浩瀚的史料、家谱、谥告、墓志铭、祭文、祠记、像赞、遗迹等诸方面的爬梳研究,终于有所心得。这里特付诸笔端,供大家参考。

一、画像年代考

第一,从南宋民族英雄文天祥为《周氏宗谱》所写的跋中考证,此画像应成像于宋代。

说到这个话题,首先就不得谈谈文天祥和周敦颐后人的关系问题。

文天祥(1236—1283),字履善,一字宋瑞,号文山,吉州庐陵县(今江西吉安)人,宋宝祐四年(1256年)进士第一,累官至右丞相兼枢密使,南宋末的政治家和士大夫的杰出代表,坚持抗元的民族英雄。他和周敦颐的六世孙、吏部侍郎周洪同朝为官,既为同僚也为朋友,这可从一则历史故事中看出他们间的关系非同寻常。元至元十五年(宋祥兴元年,1278年)初,在元军的一路追杀下,南宋末代幼帝端宗赵昰(shì)在一群皇族及遗老的簇拥下,南逃至今广东湛江外海雷州湾谢女峡至硇洲岛的海途中,因受到惊吓,于四月戊辰晨病死在船上,旋海葬于这片海域。悲哀至极,当时伴驾逃亡的吏部侍郎周洪毅然跳海自溺,孤忠伴君魂去了。这一举动顿惊朝野,士人仰止!

对这一壮举,左丞相陆秀夫将周洪赞之为“此盛德之士,鄙闻达,淡声誉,尤人所不及。”右丞相文天祥称周洪为“千古忠义之首”,并在衡阳为他竖碑立墓,文天祥在《侍郎公墓志铭》中这样写道:“真儒泽远,笃生伟人,源发济水,秀钟衡灵,身荷纲常,砥柱海滨,岿然斯宫,栖神乎公,家学其未泯,知有起而闻风。”从《铭》中我们可以看到:文天祥赞美这个家族为源远流长的真儒者家族,也隐含了文天祥对周洪先祖周敦颐学术思想的崇敬。文天祥在赞誉周洪为“千古忠义之首”时,还有一句上联是赞美其先祖周敦颐为“百代绝学之倡”的。从这些不难看出文天祥同周洪的关系以及他对周敦颐家族及其思想的了解和敬仰。

文天祥在为《周氏宗谱》所写跋中说:“世以谱传,而不能以像传,能并以传者,必先人功业著于当时,道德鸣于一世。周氏谱像瑰然,濂溪公四代像彩色绘制,犹光彩照人,可传千百世,历千年风雨而不衰。”的确,在各地正宗的“爱莲堂”《周氏宗谱》中,都会有周敦颐父亲周辅成和周敦颐及儿孙的四幅彩绘画像,而且唯周敦颐一幅是写真彩绘画像。这样来看,文天祥在作《跋》时是亲见过这些画像的,因此才会对谱像并传这回事发表自已的议论和感慨。据此可以推断,这些画像应该出自宋代。

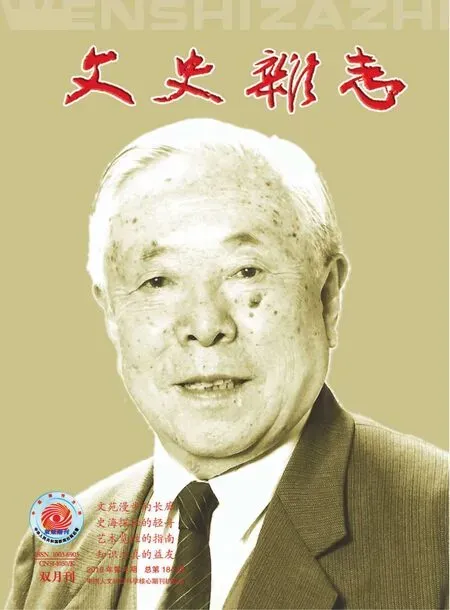

周敦颐画像

再就《宗谱》而言,周敦颐的《宗谱》开始修撰于宋朝他本人,有宋神宗熙宁五年(1072年)周敦颐在知南康军任上所写的《周氏宗谱序》及《谱》中当朝崇夕院校书关中张载所写《拜题》和书法家米芾所写《赞》为证。周敦颐在《谱序》中这样写道:

“薄书之瑕,勉取宋谱,嗣续公志而再加编辑,生殁先后暨嘉言懿行,依本纪作为坊表......”《谱》中的一世祖为周敦颐的父亲周辅成,二世便为周敦颐本人。到宋孝宗乾道六年(1170年)朱熹整理编订的建安本《周敦颐集》里,其所收《濂溪先生周元公世家》谱系已至第五代,再到南宋末文天祥为《周氏宗谱》作跋时,大概谱已传延至六至八代间了。

第二,从两位和周敦颐交往过甚者的口中对其的描述,印证了周敦颐像貌和画像的一致性。

一位是孔子的四十七代孙孔文仲,曾任起居舍人、拜左谏议大夫,改中书舍人、同知贡举。此人当时在文学上十分了得,曾在宋神宗年间的制举(大科)考试中名列第一(此事在当时的新旧“党争”中还掀起过不小的波澜),与其弟孔武仲、孔平仲被世人称之为“临江三孔”。黄庭坚把他们兄弟三人与苏轼兄弟相提并论,有诗赞曰:“二苏联璧,三孔分鼎”。

孔文仲的父亲孔延之,曾在洪州时与周敦颐同府为官,由此两人结成二十多年的交情。孔氏三兄弟十几岁时侍父左右,因此有幸认识了周敦颐,并在先生身边多受裨益,这在后来他们为先生所写的《祭文》中有所记叙。作为周敦颐弟子的孔文仲曾这样描述先生:“公年壮盛,玉色金声,从容和毅,一府皆倾。”寥寥数语,活脱脱刻画出一美公形象,这正好契合画像中周敦颐的形象。

另一位是周敦颐早期在南安司理参军任上时的上司通判程珦。此人在儒学上有一定的造诣。当时的周敦颐年轻官微,其笃实的学问尚不为郡守等人所知。然而程珦由兴国知县调任南安通判不久,当他见到周敦颐的那一刻,便有了“视其貌非常人也”的感叹!简单的几个字,便深刻形象地刻画出、同时也印证了周敦颐画像中那俊逸的外貌和不俗的气质。接下来当程珦再和周敦颐作深入交谈后,又对其有了“果为学知道者”的认识。程珦因欣赏、佩服周敦颐的才学和气度,和周敦颐结为“忘年交”进而又令两个儿子程颢和程颐拜周敦颐为师。

第三,从明初文学家宋濂为《周氏宗谱》周敦颐画像撰写的《像赞》来看,可证明此像也应是从宋朝流传下来;因为宋濂是元末明初的人,离宋代并不久远。他所能见到的周氏宗谱,大概传续在十代左右了。

宋濂(1310—1381),字景濂,号潜溪,浦冮(今浙江义乌)人,元末明初文学家,曾被明太祖朱元璋誉为“开国文臣之首”,学者称为太史公。宋濂与高启、刘基并称为“明初诗文三大家”,曾任江南儒学提举,与刘基、章溢、叶琛同受朱元璋礼聘,尊为“五经”师,为太子(朱标)讲经。洪武二年(1369年),他奉命主修《元史》,累官至翰林学士承旨、知制诰。

宋濂在《周氏宗谱》的像赞中描述道:“濂溪周子,颜玉洁,额以下渐广,至颧而微收,然颐下丰腴,修目末微耸,须疏朗微长,三山帽,后有带……清明高远,不可测其端倪。”

与宋中叶时隔两百多年后,为什么在《周氏宗谱》里会出现宋濂所题的《像赞》呢?按情理推断不外乎有两种原因:一是因为宋濂亦为宋明理学传人,因崇敬周敦颐这位“理学开山”,在拜谒先贤时见到此画像后便主动为先生题写了《像赞》;二是不知周敦颐的何代孙,可能与宋濂为友或为同僚,于是有机会请这位名人为《宗谱》写了《序》,并为谱里的周敦颐画像写了《像赞》。

二、画像作者考

既然可以确定周敦颐的画像出自宋代 ,而画像又画得这般出神入化,栩栩如生,那么此人一定是见过周敦颐其人的,并且是一位高人。有了这些线索,我们不妨来梳理一下与周敦颐有过交集的画家,看看谁有可能是周敦颐画像的作者?

首先,我们先来看看大画家米芾的可能性。

米芾(1051—1107),字元章,号襄阳漫士,海岳外史,鹿门居士,祖籍山西太原,后定居润州(今江苏镇江),曾任无为知军(遇石称兄就发生在这里)。因他个性怪异,举止颠狂,遇石称“兄”,膜拜不已,因而人称“米颠”。徽宗诏其为书画博士,人称“米南宫”。米芾能诗文,擅书画,精鉴别,书画自成一家。他是“宋四书家”(苏轼、米芾、黄庭坚、蔡襄)之一,其书法潇散奔放,又严于法度。《宋史·文苑六·米芾列传》曰:“芾特妙于翰墨,沈著飞翥,得王献之笔意。”此人既是书画大家,又和周敦颐家有过交集,便率先进入了我考证视线。

1.从米芾与周敦颐家的交集来看

在“爱莲堂”系的《周氏宗谱》里,大多会有米芾所题的《赞》,赞曰:“箕裘克强,潇洒出尘,身能改主,泽足及民,厥裔象贤,令范常新。”作为同时代人能为周氏宗谱写赞的,要么是和周敦颐本人熟悉、要么是同他后代熟悉的人。

(1)米芾是有可能见过周敦颐本人并受过其影响的人。

米芾虽然小周敦颐34岁,但他们必竟也算是同时代的人,见过面也就不是不可能。宋神宗熙宁三年(1070年),25岁的米芾由秘书省校书郎调任广南西路临桂(今广西桂林)尉。他赴任的线路很有可能是选择南下江南这条线路。作为书画家的他,自然是对江南风光情有独钟的,他的书画作品大都书写描绘江南山水。米芾此次赴任,在游览完苏杭二州的佳园美湖后,顺长江逆舟而上进入鄱阳湖,再转赣水来到虔州(今江西赣州),从这里便进入广南东路署衙所在地的韶关。这期间,周敦颐提点广南东路刑狱正公干于此。在紧邻广南西路的地界,两人很有可能见过面。而这次见面周敦颐的学术思想对米芾这位青年或多或少也产生过影响,这从后来米芾退隐选择定居润州丹徒(今江苏镇江)可以看出。

润州丹徒鹤林寺是有故事的,它曾经是周敦颐年轻时“丁忧守制”的地方。宋仁宗景祐四年(1037年),培育、养育周敦颐的舅舅和母亲相继去世。周敦颐遂于京城解去“试将作监主薄”的官职,扶柩南下丹徒,将母亲的墓安置在舅舅墓旁,而后在鹤林寺开始了三年的守制读书生活。作为北方人的米芾,并未有过在润州做官的痕迹,却几次选择来此居住,死后还葬于鹤林寺附近的黄鹤山北麓,这应该不是一种巧合。

(2)米芾与周敦颐儿子周焘应亦僚亦友。

从《宋史·米芾列传》中可看出,米芾从宋神宗元丰八年(1085年)至宋哲宗元祐七年(1092年)的几年间在江南杭州、扬州等地任职,期间与苏轼友善,多有往来。另在朱熹高足度正所作《濂溪先生周元公年表》中有这样的记载:“次子焘,字通老,一字次元……苏东坡知杭州时与之同官,亲如兄弟,唱酬诗甚多。”苏轼在知杭州时,周焘就任江浙转运使,而此时的米芾正好在扬州任职,应为周焘的属下。

此时,离周敦颐辞世十六七年,又有这层关系在,苏轼遂写《茂叔先生濂溪诗呈次元仁弟》以示对先生的追思与哀悼,而米芾则写《赞》以示对先贤的祭奠和对他后人的首肯,当自在情理之中。这期间,周焘虽为长官、实为仁弟的他拜托米芾这位名家为《宗谱》画一幅父亲的肖像是完全有可能的。

2.再从米芾绘画的风格看

米芾的画迹虽已无存于世,但他自著的《画史》却记录了他收藏、品鉴古画以及自己对绘画的偏好、审美情趣、创作心得等。这应该是研究他绘画的最好依据。他作为北宋著名画家,处在一个文人画成熟的时代,其绘画题材广泛,人物、山水、松石、梅、兰、竹、菊无所不画。

米芾画的成功之处在于通过某种墨戏和母体选择达到了他认可的文人趣味。米芾意识到要用改变传统的绘画程式和技术标准来达到新的趣味。如果说,周敦颐的这幅画像为米芾所画的话,那就真是达到了对传统画的程式化和刻板化所做出的改变——人物显得光鲜、活脱。

其次,我们来看看北宋画家宋复古的可能性

宋英宗治平二年(1065年)三月,周敦颐离开了任通判四年的虔州,绕道江州(今江西九江)往湖南永州赴任。江州庐山是他梦萦魂牵的地方,四年前他由开封赴任虔州路过这里。度正在《年谱》中有这样一段记叙:“迁国子博,通判虔州,道出江州,爱庐山之胜,有卜居之志,因筑书堂于其上。”那次,周敦颐路过时就已有了想辞官卜居下来做学问的意思。这次调任再次取道这里,周敦颐心里非常矛盾。平心而论,作为一个真儒者,他是多么想静下心来认认真真地做点学问啊!诗人黄庭坚曾对他有过这样的评述:“茂叔虽仕宦三十年,而平生之志,终在丘壑。”周敦颐自己也曾说:“俯仰不怍(惭愧),用舍惟道,行将遁去山林,从全吾志。”此时的周敦颐被理想与现实煎熬着:一方面他已开始厌倦官场生活,而留恋清静的山林之所;另一方面却要为生活计——两个孩子尚幼,一家人还要生活。

正当周敦颐陷入苦恼之际,画家朋友宋复古的到来,无疑对他是一种慰藉。北宋时,宋复古与苏轼,苏轼的表弟、画家文同,史学家司马光等人都为朋友。有宋复古画《潇湘晚景图》,苏轼作诗词《宋复古画〈潇湘晚景图〉三首》;司马光作《昔别赠宋复古张景淳》;文同作《宋复古度支晩川晴雪》为证。

宋复古来访的几日里,周敦颐抛开了一切世俗烦恼,与朋友谈天说地,吟诗弄画。闲暇,他们还一起游览了庐山香炉峰顶的大林寺,周敦颐为此写下《同宋复古游庐山大林寺至山巅诗》诗一首,诗中曰:“三月山房暖,林花互照明。路盘层岭上,人在半空行。水色云含白,禽声谷应清。天风拂襟袂,缥缈觉身轻。”大自然的美景和朋友宋复古的来访,舒缓了周敦颐的心情,使他神清气爽,豁然开朗。这期间,江南西路转运使李大临还专程从南昌赶来探望,成都尹赵抃《寄永州通判周茂叔虞部》书一封,捎来朋友诚挚的问候。宋复古作为画家亦作为朋友,是有可能为周敦颐画一幅肖像的。

但考证了一圈后,除了上述线索外,我毕竟未在《宗谱》和宋复古与周敦颐后代的交集中、以及宋复古的绘画风格等方面再找到任何痕迹,这是颇感遗憾的地方。于是,我也只能推测:一是宋复古是周敦颐结交的画家朋友,有条件作此画;二是他见过周敦颐本人,能够画像。

作者为周敦颐三十二代孙

文史杂谈