中国城镇住房调控政策回顾与评价

2016-06-24徐菊芬

徐菊芬

中国城镇住房调控政策回顾与评价

徐菊芬

我国从1994年正式启动住房制度改革以来,国家和地方出台了一系列调控措施,取得了显著的成效,也存在着诸多问题。本文在梳理住房调控政策历程的基础上,结合分权改革、土地制度改革以及经济社会波动的历史背景对其产生的影响,对中国城镇住房的政策调控进行了更为详细的阶段总结,分析20多年住房调控的成效与问题,为当下住房调控政策提供些许参考和依据。

1 1994~1997年:住房体制改革启动和初步探索时期

1980年以来,中国住房改革经历了试点售房、提租补贴、以售带租等前期酝酿,于1994年正式拉开序幕[1],《国务院关于深化城镇住房制度改革的决定》(国发〔1994〕43号)明确提出“把住房建设投资由国家、单位统包的体制改变为国家、单位、个人三者合理负担的体制”,“建立以中低收入家庭为对象、具有社会保障性质的经济适用住房供应体系和以高收入家庭为对象的商品房供应体系”,并提出全面推行住房公积金制度。

这一时期住房改革的背景是社会主义市场经济制度基本确立,一系列的政治经济体制改革陆续展开,1994年的中央-地方分税制改革为1980年分权体制改革的后续篇章,更加明晰了中央与地方的财权与事权版图(这一改革的结果是中央政府税收大幅提高,地方政府面临财政紧缩),1988年修订的《土地管理法》也明确将土地有偿使用开始制度化,住房逐渐摆脱计划经济时期工业生产附属品的性质,而开始具有商品属性。

2 1998~2001年:体制确立后两大类住房快速发展时期

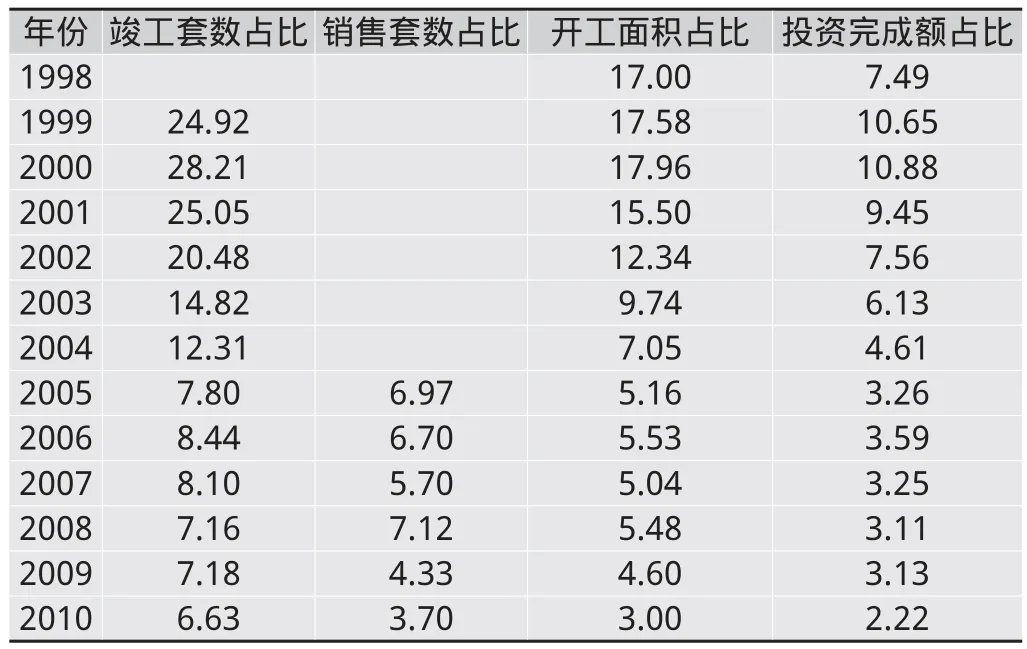

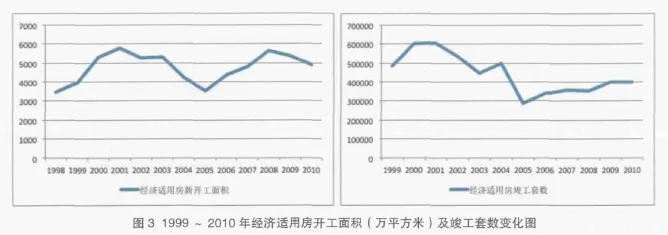

1998年,国务院发布《关于进一步深化住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号文),宣布停止住房实物分配,全面实行住房分配货币化,同时建立和完善以经济适用住房为主的多层次城镇住房供应体系,面向中低收入家庭提供经济适用住房,面向高收入家庭提供商品房,这被誉为是住房体制改革史上的里程碑[2]。在这一政策的推动下,商品住房建设热潮掀起,房价开始上涨(图1),以住宅为主的房地产迅速成为经济发展的推动力量,这一时期,保障性住房与商品住房并行发展(图2),根据中国统计年鉴的数据分析(表1),这一时期,经济适用房的年竣工套数超过住宅开发总数的1/4。

3 2002~2005年:土地新政刺激下的住房供给分化时期

2003年,国务院发布《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》(国发〔2003〕18号),提出“房地产业关联度高,带动力强,已经成为国民经济的支柱产业”,同时提出要加强经济适用房的建设和管理,增加普通商品房供应,同时建立和完善廉租住房制度。

表1 经济适用房占住房开发整体的比例/%

这一时期受到土地新政的刺激,即2002年、2004年国土资源部分别颁布两项规定,最终明确经营性用地全部实行招拍挂出让的土地供应方法,在分税制改革后造成的地方政府财权与事权不对等困境下,商品房用地在内的土地出让税收逐渐成为地方财政收入的主要来源,一场“土地财政”运动悄然并快速推开[3]。

一方面是国家政策的大力支持,另一方面又受到地方政府的积极推动,同时又有改善住房条件的市场需求作为支撑,这一时期的住房价格连续上涨,2004年房价更是同比上涨18.7%,为历史新高,房地产投资额和开工面积等指标的增长基本上都维持在高位增长(图2)。

在保障房调控方面,这一时期保障房建设处于消化库存、规范管理的调整期,至2005年,不管是开工建设、投资或者竣工规模都处于历史低点(图2、3)。这一方面是由于地方政府更加热衷于商品住房的土地出让和开发,以不断充实地方财政;另一方面,也是由于经过前一阶段的大规模建设,这一时期迎来经济适用房和廉租房的分配高峰。但是由于前期缺乏规范约束,保障房存在户型偏大,总价偏高,销售、出租对象过于宽泛的问题,且由于位置偏远,交通不便,真正的中低收入阶层并没有成为保障房政策真正的受益者,曾一度引发“经济适用房经济了谁”的讨论。因此,“补丁式”的管理规范随即出台,2004年,建设部联合国家发改委、国土资源部和人民银行发布《经济适用住房管理办法》,明确要严格控制经济适用房的套型面积(中套80m2左右,小套60 m2左右),并明确了申请条件。2005年的《城镇廉租房租金管理办法》明确了廉租房租金管理的职能部门、租金制定原则。但是这些“补丁”条例依然过于简单,多为偏向框架性和原则性的规范,保障性住房的准入、准出机制依然有待健全。

4 2006~2010年:市场波动下的频繁调控时期

针对前一阶段商品房价格的过快上涨和住房市场的过热态势,以及保障房的发展颓势和分配过程中出现的种种问题,这一时期的调控政策密度大,政策内容大多偏“冷”。

在商品房市场调控方面,2006年建设部联合多部门制定了《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》(国办发〔2006〕37号),要求各城市制定和实施住房建设规划,明确90m2以下住房面积须占总面积的70%以上,停止别墅供地,严控大户型,以期在房价快速上涨的背景下适当控制套型总价。2010年,国务院连续发布了关于坚决遏制部分城市房价过快上涨(国发〔2010〕10号)以及促进房地产市场平稳健康发展(国办发〔2010〕4号)的文件,以整顿商品房市场、稳定房价。

在保障性住房调控方面,最为重要的是2007年出台的《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发〔2007〕24号),这一文件被认为是“保障性住房”制度改革新的里程碑,明确“住房问题是重要的民生问题”。内容上,提出了健全城市廉租住房制度的具体措施,扩大了廉租房保障范围,强调了货币补贴与实物配租相结合,主要通过租赁补贴增强低收入家庭在住房市场上的承租能力。进一步规范经济适用房制度,明确其建筑面积控制在60m2左右,严格经济适用房上市交易管理,并首次将农民工纳入保障房体系。在实施考核方面,明确解决城市低收入家庭住房困难是城市人民政府的重要责任,并将这一工作的落实情况纳入地方政府的政绩考核中。这可以说是中国保障性住房制度改革中最为全面和严格的规范性文件,体现出国家对保障房建设的决心和力度是不容置疑的,也是在土地财政的背景下,敦促地方政府不忘初心,解决民生问题的重要约束文件。在此基础上,2009年,住房与城乡建设部、发改委、财政部推出了第一部廉租住房保障规划。2010年,《关于加强经济适用住房管理有关问题的通知》,进一步完善了经济适用房的准入审核、使用和交易管理、监督等内容。而值得玩味的是,2008年,“建设部”更名为“住房和城乡建设部”,中央对住房建设的重视程度可见一斑。

2010年,住建部等七部委发布《加快发展公共租赁住房的指导意见》(建保〔2010〕87号),这是公租房首次出现在中央文件中,明确公租房面向群体为城市中等偏下收入住房困难家庭、新就业职工和外来务工人员,提出要通过新建、改建、收购、市场长期租赁多途径筹集房源。

在高压调控政策下,这一时期的商品房价格和建设量虽有波动,但是总体趋于平缓。经济适用房的建设量总体恢复上涨,虽然2008年受到经济危机的影响,整个住房市场陷入低迷期,但是在中央政府的4万亿救市资金中,用于保障性安居工程的资金达到2 800亿元,占7%(住建部曾提出9 000亿元的资金用于保障房建设和棚户区改造)[2]。

5 2011年以来:新常态背景下的转型调整时期

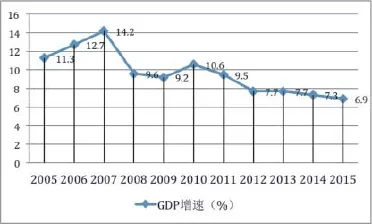

2011年以来,中国经济增速持续下行,2015年更是进入“6”时代(图4),这也宣告中国经济增长正在迎来“换挡期”,开启中高速平稳增长的“新常态”模式。

图4 近11年中国GDP增长速度变化

住房市场调控方面,2011~2013年,国家依然执行严格的房地产调控措施,限购、限贷力度不减反增,并开始个人住房房产税改革试点。受经济持续下行压力的影响,2014年开始,住房调控政策逐渐松动。2014年,全国各地的限购令逐渐放开,央行发布放宽限贷政策,降低首套房贷的审核标准和利率下限(为基准利率的0.7),调整公积金政策,加大对公积金的支持力度等,这类刺激住房消费的调控政策一直持续到2015年,2015年末住房市场有所回暖,但仍不甚明朗。

在保障性住房调控方面,2011年《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》中,明确“大力推进以公共租赁住房为重点的保障性安居工程建设”,并“根据实际情况继续安排经济适用住房和限价商品住房建设”,2012年,《公共租赁住房管理办法》进一步明确了公租房的准入退出机制。2013年,住建部等三部委发布《关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》,从2014年起,各地公共租赁住房和廉租住房并轨运行,并轨后统称为公共租赁住房,作为未来保障性住房的重点。坊间“2013年开始将逐步取消经济适用房”的传闻虽然没有被证实,但是2014年开始,北京、南京等城市已经陆续取消经济适用房,青岛、海南各市也已经明确2016年开始停建经济适用房,而2011年开始国家统计年鉴中也没有再出现有关经济适用房的统计数据。

这一阶段是中国进入经济中高速增长“新常态”的起始阶段,国家对住房市场的调控总体上先抑后扬,在保障房调控方面,国家重新划分了保障房的构成版图,总体的趋势是淡化原有的经济适用房,而转向以公租房为主的保障房,逐渐扭转以政府包干提供保障房的局面,鼓励多途径筹集房源,另外,逐步扩大货币补贴(而非实物补贴)或许会成为今后的趋势。

6 对住房调控政策的评价与反思

首先,1998年较为彻底的住房体制改革实施以来,房地产迅速成为国家支柱产业,并带动了诸多产业的发展,房地产某种程度上已经成为中国宏观经济的风向标。房地产土地的市场化出让已经成为地方财政的主要来源之一,有效缓解了分税制改革后缓解地方政府事权-财权的不均衡,极大地激发了地方发展热情,房地产建设也间接推动了城市建设和城市面貌的改善,城镇居民的住房条件也得到了极大的改善,人均住宅建筑面积由2000年的20.3m2增长为2013年的33.8 m2。这体现了经济、土地、住房等制度改革释放出的整体红利。

第二,在过去近20年的时间里,保障房建设总体取得了显著的成效,中央政府制定了一系列有效的调控管理办法,保证了保障房持续稳定的建设量,并且在覆盖面上越来越宽,惠及更多弱势群体(外来务工人员、新就业人员等夹心层被纳入体制框架),房源供给越来越多样化。

第三,住房供给的矛盾和问题依然突出,比如保障性住房位置偏远,交通不便,很大程度上加剧了居住空间的分异,对中等收入阶层的吸引力有限;对住房租赁市场的政策调控长期乏力,影响了租房市场的健康发展;优质的商品房因为与教育、社保等社会资源的分配具有高度关联,进一步加剧了社会资源的分配不均衡[3]。此外,尽管2006年以来中央就不断出台稳定房价的调控措施,但是我国的总体房价收入比(尤其是大城市)偏高,这在很大程度上抑制了其他消费,削减了大城市的幸福感,可见对市场住房的调控是中央和地方政府的长期任务。

[1]汪莉娜.我国保障性住房政策演变及思考[J].现代城市研究. 2009(12): 7-11.

[2]陈艳萍,赵民.我国城镇住房制度改革及政策调控回顾与思考——基于经济、社会、空间发展的综合视角[J].城市规划. 2012(12): 19-27.

[3]张京祥,陈浩.南京市典型保障性住区的社会空间绩效研究——基于空间生产的视角[J]. 现代城市研究. 2012(6): 66-71.

Review and Evaluation about the Control Policy Applied to China's Urban Housing

Xu Jufen

1994年以来,我国的住房体制改革已经进行了20多年时间,对住房的改革历程伴随着中国社会经济的全面转型,也折射出特定历史阶段的发展特征。结合过去20多年的经济社会发展背景,以及市场住房、保障性住房的发展态势,将住房调控历程分为5个阶段,分阶段回顾了中央出台的重要住房调控政策、实施背景和实施效果,然后对住房调控政策提出评价与反思,认为长期的住房调控政策推动了经济发展和城市建设,但住房供给结构性矛盾依然突出,供需不均衡现象长期存在,对市场住房的调控是长期任务。

城镇住房;调控政策;回顾

Since 1994, the reform of China's housing system has been carried out for more than 20 years. The process of housing reform accompanying the comprehensive transformation of Chinese society and economy refl ects the development characteristics of specifi c historical periods. Combining with the background of economic and social development over the past 20 years and the development trend of commercial housing and affordable housing, the author divides the housing control process into fi ve periods and reviews the important housing control policies announced by the Central Government as well as its implementation background and effect. Then, the author evaluates and rethinks the housing control policy and makes a conclusion that the long-term housing control policy promotes the economic development and urban construction. However, the structural contradiction of housing supply and demand is still obvious, which proved that the commercial housing control is a long run.

urban housing, control policy, review

2016-03-10)

江苏高校哲学社会科学研究基金指导项目(“面向新就业大学生的公租房供给研究”,批准号:2014SJD004)部分研究成果。

徐菊芬,南京大学金陵学院城市与资源学院讲师。