“机械工程材料”课程探究式教学的研究与实践

2016-06-22董丽君

董丽君

(湖南工程学院 机械工程学院, 湖南 湘潭 411101)

“机械工程材料”课程探究式教学的研究与实践

董丽君

(湖南工程学院 机械工程学院, 湖南 湘潭 411101)

摘要:通过在机械工程学院机械设计制造及其自动化专业的“机械工程材料”课程开设“独立研究”知识模块、进行“基于问题与项目”的学习、开展“本科生科研计划”和推广“项目教学法”等方式培养学生独立分析问题、解决问题的能力,锻炼学生的实践动手能力和创造性思维能力,提升个人价值与魅力。

关键词:“机械工程材料”;探究式教学;教学模式

“提高自主创新能力,建设人才强国”是党的十七大提出的一项基本国策,教育部在2005年提出高等教育教学工作要坚持传授知识、培养能力、提高素质协调发展,更加注重能力培养,着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。我国传统的教学注重“教”的传授,忽视“学”的认知,忽视对学生自主学习、自主探究能力的培养,学生被动教育成为常态,不能满足当今社会对高素质人才的需求。[1-2]

探究式教学是著名教育家施瓦布于20世纪中叶提出的一种全新的教学方法,它强调以学习者为中心,在教师指导下,通过以“自主、探究、合作”为特征的学习方式对教学目标中的知识点进行自主学习以获得知识,培养能力,发展情感与态度,特别是发展探索精神与创新能力。目前探究式教学已被国内外广泛认可,但在我国现阶段,探究式教学的实际运用多在基础教育阶段,且用于科学教育居多,高等教育阶段有少量的研究,探究式教学在我国还处在起步和探索阶段。国内有关高等教育探究式教学的研究文献表明,[3-7]将“自主性学习、探究式教学”的教学模式运用于现代本科课程教学中,有助于提高学生在探究知识过程中的主动学习能力,学生在掌握了知识的同时主要是掌握了获取知识的途径和方法,提高了分析问题、解决问题的能力,从而达到了培养学生创新能力、促进学生人格全面发展的目的。

《机械工程材料》课程是机械设计专业本科学生的一门重要的学科基础课,在课程体系中占有重要地位,对学生培养工程实践能力和创新意识、后续专业课程的学习以及从事机械工程方面的工作非常重要。通过对《机械工程材料》课程进行探究式教学的研究与实践,为探索适应应用型本科教学新的教学模式来提供一定的实践依据,达到培养适应经济社会发展需要的高素质创新人才的目的。

一教学模式的构建

教学模式是为达到一定教学目标,在一定教学思想或理论指导下,建立起来的较为稳定的教学活动结构框架和活动程序。[8-10]为构建适合机械工程材料课程的探究式教学模式,项目侧重对以下几个方面的研究:

(一)研究探究式教学的教学理论,确立“以人为本,以发展为本”的教学理念

任何教学模式都包含一定的理论依据,探究式教学模式以认知主义、建构主义以及人本主义为理论基础。[11]以皮亚杰和布鲁纳为代表的认知主义认为,学习要通过主体的主观作用来实现,认识是主体转变客体过程中形成的结构性动作和活动,强调认识过程中主体的能动作用,强调新知识与以前形成的知识结构相联系的过程,教学的任务就是促进学习这个过程的顺利完成。以罗杰斯、马斯洛为代表的人本主义则认为教学的本质是促进学生“自我完善”,帮助学生成为一个完善的人。建构主义认为学习是学习者自主建构知识的过程,教师是意义建构的帮助者、促进者,而不是知识的传授者与灌输者。[12]

基于探究式教学模式的理论基础,在“机械工程材料” 课程探究式教学的研究与实践中,确立“以人为本,以发展为本”的教学理念,构建以培养学生的探究精神和创新能力为基本价值取向的教学内容和教学方法体系,形成“以学生为中心,由教师组织并在教师的指导帮助下,利用情境、协作、交流等充分调动学生学习的主动性、积极性和首创精神,最终达到使学生有效地实现对目标知识的意义建构”的教学形式。探究的中心在学生,探究是学生的探究,教是为学服务。

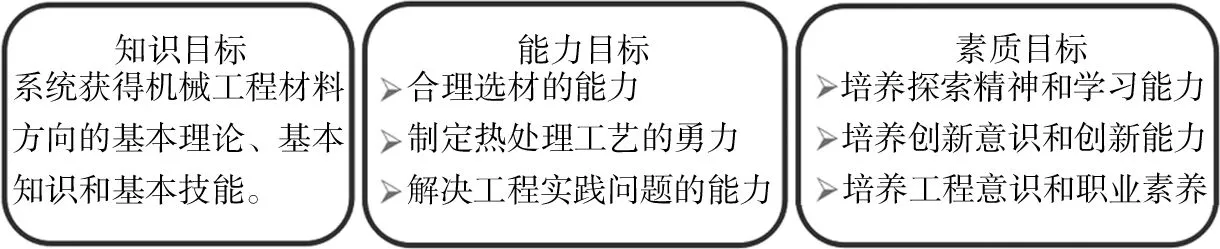

(二)确立“培养学生发现问题解决问题的能力、自主学习能力、创新能力为主”的教学目标

教学目标是教学模式的核心,教学目标的制定应遵循课堂教学目标服务于课程目标,课程目标服务于高素质人才培养目标。[13]以我校机械设计制造及其自动化专业“机械工程材料”课程为例,将其教学目标分解为知识目标、能力目标和素质目标三个层次,具体见图1。

图1 机械设计制造及其自动化专业

项目团队在探究式教学实践中,既重探究过程又重探究结果,通过探究培养学生能力素质,同时又使学生获得真理(结果)。知识目标不是终极目标,培养高素质人才才是探究式教学的终极目标。教师通过创设情境,引导学生自主探究并自主建构知识的过程,着重培养学生的能力与工程师的职业素养,同时不断促进学生的自我完善,能力方面主要培养学生的探索精神和自主学习能力,发现问题与解决问题能力,创新意识与创新能力,团队意识和合作精神等,职业素养方面主要培养学生的工程意识、实践精神和职业道德精神。明确了教学目标,才能确定探究式教学模式的操作程序、师生的参与程度和教学评价标准。

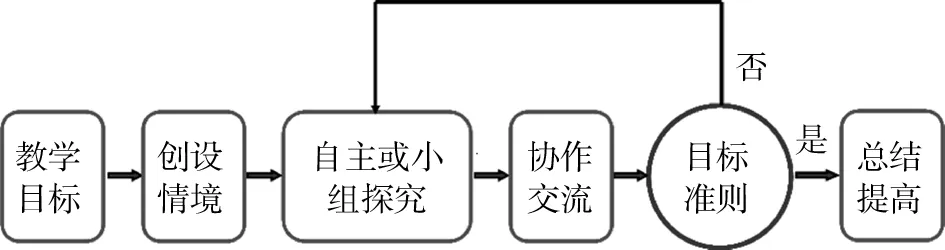

(三)明确探究式教学的结构框架和基本类型

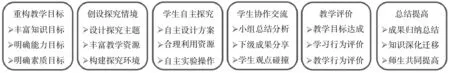

在“机械工程材料”课程探究式教学实践中采用的教学程序的基本框架如图2所示,该框架并不是固定不变的,教学目标不同,教师和学生双方参与程度不同、探究水平不同,实施程序也会有差异。

图2 “机械工程材料”课程探究式教学程序

根据探究水平的高低,在“机械工程材料”课程探究式教学实践中,主要采用了验证性探究、结构性探究、指导性探究和开放性探究四种基本类型。

验证性探究中学生探究水平较低,教学目标侧重知识目标,能力素质目标要求不高,课堂为其主要探究场所。

结构性探究要求学生按照规定的程序来解决探究问题,教学目标侧重培养学生的实践能力,发现问题、分析问题的能力,探究场所采取课堂和课外相结合的方式。

指导性探究要求学生自主设计方案来解决探究项目(或问题),在教学中开设“独立研究”知识模块,展开基于项目和问题的学习,推广项目教学法,知识目标强调学生自主建构,能力目标侧重培养学生的自主学习能力,分析问题、解决问题的能力,素质目标侧重培养学生的团队意识、工程意识、创新意识,探究场所采取课堂和课外相结合的方式,但以课外为主。

开放性探究要求学生自行确定与课程知识体系相关的探究项目,自主设计方案来解决探究项目。目前,教改团队结合校级科技创新、省级大学生研究性学习与创新性实验计划、国家级大学生研究性学习与创新性实验计划等积极开展“本科生科研计划”,着重培养学生的创新思维和创新能力以及独立解决问题的综合能力,探究场所在课外。

(四)研究探究式教学的考核评价机制,促进探究式教学的良性循环

教学评价是根据教学目标,运用合适的评价标准,对教学过程和预期效果做出价值判定的过程,是提高教学有效性、促进教学良性发展的有效手段。[14]传统的课堂教学评价重教师轻学生,重教法轻学法。“教师主导—学生主体”是探究式教学模式的基本特征,教育家陶行知先生指出,学的法子决定教的法子,教的法子要服从学的法子,探究式教学的本质是学生学习方式的改变需要教师对教学方式进行根本变革并与之相适用。因此对探究式教学的教学评价主要关注两个方面:一是探究过程中学生学习行为的评价;二是探究过程中教师教学行为的评价。[15]评价标准以学生学习行为有效性和教师教学行为有效性的定性评价为主,以对学生的学习结果、认知水平的定量评价为辅。学生学习行为有效性评价强调探究过程重于学习结果,注重学生的能力培养,注重学生的自我完善,将过去单一成绩评价转变为学习评价、成长评价和发展潜能的多角度、综合性评价方式。教师教学行为有效性评价强调在探究活动中教师教学行为对学生学习行为的影响力,教师是探究情境的构建者,探究课题的设计者,探究过程的引导者,科学精神、探索精神倡导者,探究结果评价者,教师是否扮演好上面的角色对教师教学行为有效性十分重要。总之,教学评价应注重教学相长,注重师生协调发展,形成教学的良性循环。

(五)利用与开发各类教学资源,创建和优化探究教学环境

教学资源是为教学的有效开展提供的素材等各种可被利用的条件,教学环境是学习者运用资源开展学习的具体情境。目前“机械工程材料”课程建设为省级精品课程,承担该课程实验教学的实验室为省级示范实验室,实验教学采用全开放的教学模式,学校图书馆能提供丰富的纸质学习资源和网络学习资源,为创建良好的探究教学环境提供了坚实的基础,在信息化大数据时代,教师要引导学生形成基于网络的学习方式。[16]

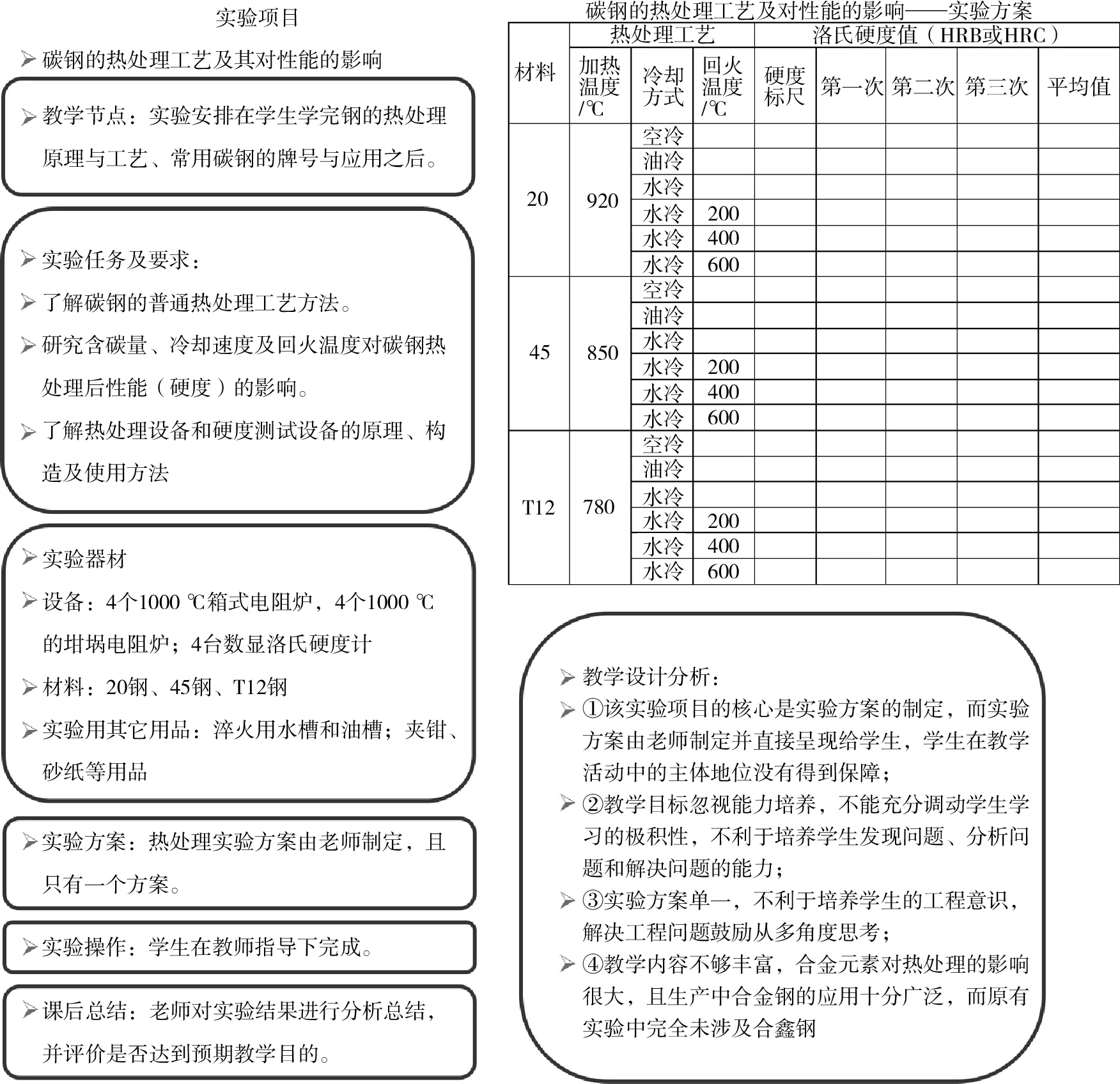

二探究式教学的实例

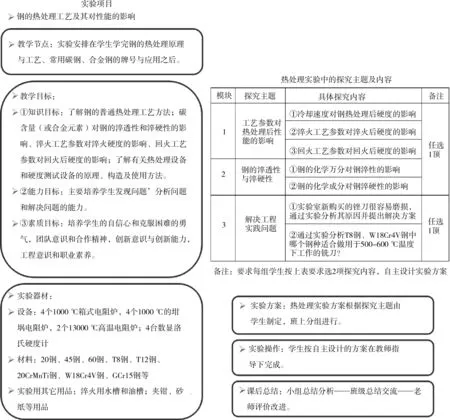

“机械工程材料”课程中有一个必做实验“碳钢的热处理工艺及其对性能的影响”,该实践教学在改革前的教学设计及教学设计分析如图3所示。

图3 实验“碳钢的热处理工艺及其对性能的影响”改革前的教学设计

项目团队对该环节进行了探究式教学改革与实践,改革的具体程序如图4所示。

图4 该实践教学环节的改革思路与程序

(1)教师重构教学目标:知识目标增加合金元素对热处理的影响,明确能力素质目标要求;(2)教师创设探究情境:首先将知识目标转化为学生要探究的问题,其次要丰富教学资源,如增加合金钢材料,构建和谐宽松的探究环境;(3)引导学生自主探究:引导学生根据探究主题并结合现有教学资源自主设计比较合理的实验方案,方案设计主要在课外进行,提前2周布置,独立完成实验操作,班上分6组进行;(4)引导学生协作交流:一是小组内部的协作交流;二是班级成果分享,每个小组制作PPT在班上答辩汇报,加强小组之间的交流,三是引导学生观点碰撞,学生共同进步;(5)教学评价:教师根据教学目标达成与否决定是否进行进一步的探究,关注学生学习行为有效性、教师教学行为有效性;(6)总结提高:师生深度交流,帮助学生对目标知识深化、迁移,促进学生自我发展,师生共同提高。改革后的教学设计如图5所示。

图5 该实践教学环节改革后的教学设计

三结语

其一,构建了适应社会发展需要的高素质创新人才培养的探究式教学模式,“学生主体,教师主导”为基本特征,确立了有效的教学组织形式。

其二,通过在“机械工程材料”课程开设“独立研究”知识模块、进行“基于问题与项目”的学习、开展“本科生科研计划”和推广“项目教学法”等方式培养学生独立分析问题、解决问题的能力,创造性思维能力,实践动手能力,勇于挑战的品格,促进学生的自我完善,提升个人价值与魅力。

其三,两年的探究式教学改革与实践表明:探究式教学能促进教学相长,师生协调发展。

参考文献

[1]石文.构建探究式教学模式培养创新型人才[J].现代教育技术,2012,22(10):37-39.

[2]许云凤.探究式教学与传授式教学辨析[J].教育探索,2006(7):22-24.

[3]何光宏,韩忠.大学物理实验探究式教学的思考[J].实验室研究与探索,2011,30(7):292-294.

[4]郑燕林,李卢一,王以宁.“混合型-探究式”本科教学模式的构建与应用实践[J].现代元具有教育, 2010(3):50-54.

[5]郝志军.论探究性教学方式的变革[J]. 教育科学研究, 2005(9):37-40.

[6]舒康云,陶永元.“探究式教学”是社会发展的必然要求[J]. 云南师范大学学报(教育科学版),2002,3(5):31-32.

[7]郑渊方,廖伯琴,王姗.探究式教学的模型建构探讨[J].学科教育,2001(5):1-4.

[8]吴勇.从教学计划到人才培养方案转变的隐性教育指向[J].广州城市职业学院学报,2010,4(3):72-75.

[9]郑跃,探究式教学设计的思路分析[J].齐鲁师范学院学报,2012,27(6):46-48.

[10]陈刚.试论探究式教学的实质及实施策略——学习心理学的视角[J].教育理论与实践,2012(32):46-49.

[11]张胤,胡菲菲.回归实践、回归问题、回归主体—论探究式教学的本质、特征及实施模式[J].江苏高教,2013(4):67-70.

[12]吴民祥.合作探究型教师培训模式研究[D].广西师范大学,2002.

[13]李福美.中学历史情感态度与价值观教学目标研究[D].山东师范大学,2009.

[14]王较过,何传杰,张梦琴.探究式教学的有效性及其评价[J].教育理论与实践,2010(3):47-48,54.

[15]陆长平,姜锐,邓庆山.构建探究式教学课程评价指标体系[J].中国大学教学,2013(6):76-78,88.

[16]冯露,亢一澜,王志勇,等.基于问题学习的探究式教学改革实践[J]. 云南师范大学学报(教育科学版),2002, 3(5):31-32.

Research and Practice of Exploratory Teaching for the Course of “Mechanical Engineering Materials”

DONG Lijun

(College of Mechanical Engineering, Hunan Institute of Engineering, Xiangtan 411101, China)

Abstract:In the major of Mechanical Design and Automation in the College of Mechanical Engineering, many advanced teaching methods have been adopted for the course of “Mechanical Engieering Materials”, including the module of “research individually”, the study based on “question and program”, the advocation of “research plan in the stage of undergraduate”, and the promotion of “project-based teaching”. These methods aim at the cultivation of students’ ability to analyze and solve problems independently, the training of students’ practice and creative thinking, and the promotion of students’ value and charm.

Key words:“Mechanical Engineering Materials”; exploratory teaching; teaching mode

收稿日期:2015-10-10

基金项目:湖南省普通高等学校教学改革研究项目“‘机械工程材料’课程探究式教学的研究与实践”(湘教通[2014]247号,序号413)。

作者简介:董丽君(1970-), 女,湖南湘潭人,硕士,副教授,研究方向:高等教育、金属材料强韧化。

中图分类号:G 642.0

文献标识码:A

文章编号:1671-1181(2016)02-0095-05