大学生手机使用状况及对其孤独影响的实证研究

2016-06-22何安明惠秋平

何安明,惠秋平

(信阳师范学院 教育科学学院,河南 信阳 464000)

·心理学研究·

大学生手机使用状况及对其孤独影响的实证研究

何安明,惠秋平

(信阳师范学院 教育科学学院,河南 信阳 464000)

摘要:为了了解大学生手机使用的现实状况、大学生孤独的基本特点、大学生手机使用对其孤独的影响作用,大学生孤独与社会支持之间的关系,采用孤独量表、大学生手机使用问卷和社会支持量表对528名大学生进行问卷调查,通过描述性统计、t检验、方差分析技术和相关分析对研究所得数据进行统计处理发现:(1)随着手机时代的到来,几乎所有的大学生都加入了手机用户的行列,成为“手机世代”;(2)大学生的整体孤独程度较低,他们的社会孤独倾向尤其不明显;(3)手机媒体使用对降低大学生孤独具有积极的影响作用;(4)大学生孤独与社会支持之间呈显著负相关。研究认为:合理使用手机,增强社会支持,有助于降低大学生孤独感,提高其心理健康水平。

关键词:大学生;手机媒体;手机世代;手机使用状况;孤独;社会支持

一、问题提出

孤独是衡量心理健康水平和生活质量的重要指标,是当今大学生中普遍存在的一种消极情绪体验。近年来,大学生心理健康问题已经成为社会关注的焦点[1]。对孤独的科学研究始于Weiss,他提出了孤独的类型理论,认为孤独应该是一个多维体,并根据孤独的不同症状表现及治疗方法把孤独划分为感情孤独和社交孤独两大类。感情孤独是指与家人、恋人、好友之间的情感疏离,是个体生活中由于缺乏能够依赖的重要情感和安全关系所造成感情孤立状态。社交孤独是指与社会的情感疏离,是个体缺乏社交网络或不能被社会群体、团体接纳所导致的感情孤立状态[2]。朱智贤把孤独定义为是一种主观自觉与社会隔离而只身孤立的心理状态[3]。作为一种消极的主观心理感受或体验,孤独的典型表现是精神空落,常伴随有寂寞、孤单、无助、郁闷等不良情绪反应,孤独对心理健康有重要的影响作用。大学生正处于人生发展的关键期,这一时期心理发展的主要任务就是获得亲密感以避免孤独感。因此,开展大学生孤独研究无疑具有重要的意义。

社会支持是指一个人通过社会互动关系所获得的能减轻心理应激反应、缓解精神紧张状态、提高社会适应能力的支持与帮助,这种支持与帮助既可以是物质性的,也可以是精神上的。它主要来自家庭成员、亲友、同事、团体或组织,包括领悟社会支持(主观支持)和实际社会支持(客观支持)两大成分[4]。社会支持是孤独感和心理健康问题的重要保护因素[5]。对社会支持与孤独感关系的研究表明,社会支持与孤独感呈显著负相关[6],个体的社会支持状况能够显著预测其孤独感[4,7],社会支持水平高的个体,其孤独感较弱。

随着手机时代的到来,几乎每个大学生都拥有手机,都在使用手机,当代大学生已经成为名副其实的“手机世代”,手机在大学生学习和生活中扮演着日益重要的角色。有研究表明孤独感能够预测手机依赖[8],频繁地使用手机短信交往可能与孤独感有关[9];另有研究指出大学生手机使用的消极影响之一就是会造成人际孤独[10],大学生手机移动互联网的使用状况可以预测其孤独感水平[11]。由此可见,现有关于手机使用与孤独感之间关系研究的结论并不一致,究竟是孤独感影响手机使用还是手机使用影响孤独感目前尚无定论,且缺乏大学生手机使用具体情况与孤独感之间关系的探讨。

立足手机时代的大背景,本研究拟对现有研究的不足,了解当代大学生手机使用的具体状况,考察大学生手机使用与孤独感的关系,及社会支持与孤独感的关系。希望在理论上有助于丰富孤独领域的研究成果,在实践上可以为大学生恰当使用手机、降低孤独感提供有益的启示。

二、研究对象和方法

(一)研究对象

采用随机取样法抽取5所高校的528名大学生。在生源地指标上,城镇205人,占38.8%,农村323人,占61.2%;在独生与否指标上,独生子女131人,占24.8%,非独生子女397人,占75.2%;在学校类别指标上,重点大学224人,占42.4%,普通本科234人,占43.8%,高职高专73人,占13.8%;在专业指标上,文科351人,占66.5%,理工科177人,占33.5%;在年级指标上,大一169人,占32.0%,大二209人,占39.6,大三62人,占11.7%,大四88人,占16.7%。

(二)研究工具

1.孤独量表

采用Wittenberg等人编制的感情与社会孤独量表。该量表包含10个条目,2个分量表:感情孤独量表、社会孤独量表,采用5点式计分,“1”表示“无”,“5”表示“经常”,得分越高表示被试孤独越重。编制时已经证明该量表具有良好的信效度[12]191。在本研究中,总量表的Cronbach a系数为0.81。

2.大学生手机使用问卷

自编大学生手机使用问卷,共6个条目,主要调查青少年有无手机、是否使用手机上网、手机使用频率、手机喜欢程度、手机依赖程度、手机使用方式等手机使用状况。

3.社会支持评定量表

采用肖水源编制的社会支持评定量表[12]。该量表共10个条目,3个分量表:客观支持量表、主观支持量表和对支持的利用度量表。基于大学生的特点,对量表中的部分条目进行了修改,如将原量表中的“同事”改为“同学”、“夫妻/配偶”改为“恋人”。在本研究中总量表的Cronbach’s a系数为0.72。

(三)数据处理

采用SPSS16.0对调查所得数据进行统计处理和分析。

三、结果与分析

(一)大学生使用手机的现状

问卷调查结果显示:在528名大学生中,有手机的多达527人(99.8%),仅1人没有手机(0.2%);使用手机上网的491人(93.0%),不使用手机上网

的37人(7.0%);手机使用频率低的45人(8.5%),使用频率一般的221人(41.9%),使用频率高的262人(49.6%);不喜欢手机的仅17人(3.2%),手机喜欢程度一般的285人(54.0%),喜欢手机的 226人(42.8%);手机依赖程度低的38人(7.1%),依赖程度一般的281人(53.3%), 依赖程度强的209人(39.6%);手机使用方式单一的55人(10.5%),使用方式一般的136人(25.7%),使用方式多样的337人(63.8%)。

(二)大学生孤独的总体状况

大学生在感情孤独、社会孤独两个分量表以及孤独量表上的得分均低于各自的量表中点值,其中感情孤独分量表、孤独量表得分与其中点值的差异均在一个标准差之内,社会孤独分量表的得分则低于其量表中点值一个标准差以上,具体情况见表1。

表1大学生孤独的基本状况

(三)手机使用状况对大学生孤独的影响

1.是否使用手机对大学生孤独的影响

由前可知,在所调查的528名大学生中,使用手机的人数高达527人,占99.8%;没有手机的仅有1人,占0.2%,没有手机的大学生比例太小,无法进行大学生孤独在是否使用手机上的差异比较。

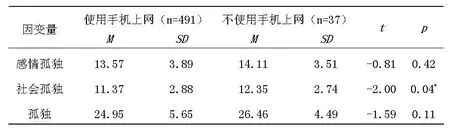

2.是否使用手机上网对大学生孤独的影响

表2大学生孤独在是否使用手机上网上的差异检验

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。下同

由表2可知,将是否使用手机上网作为影响因素,孤独分量表得分和孤独总分作为因变量,进行独立样本t检验,结果表明:感情孤独分量表和孤独总分在是否使用手机上网方面的差异均不显著(p>0.05),使用手机上网大学生的社会孤独状况显著低于不使用手机上网的大学生(p<0.05)。

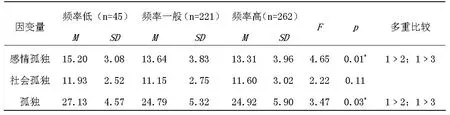

3.手机使用频率对大学生孤独的影响

由表3可知,把大学生手机使用频率作为影响因素,两个孤独分量表得分和孤独总分作为因变量进行方差分析发现:在感情孤独和孤独总分方面,手机使用频率不同的学生存在显著差异(依次为F(2,525)=4.65,p<0.05;F(2,525)=3.47,p<0.05)。进一步多重事后比较发现,在感情孤独和孤独总分方面:低手机使用频率学生的得分显著高于手机使用频率一般和手机使用频率高学生的得分(p<0.05)。在社会孤独方面:手机使用频率不同学生之间的差异不显著 (p>0.05)。

表3大学生孤独在手机使用频率上的差异检验

注:多重比较中1代表手机使用频率低,2代表手机使用频率一般,3代表手机使用频率高

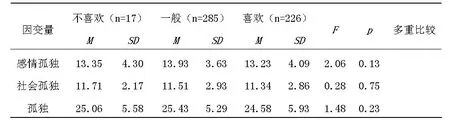

4.手机喜欢程度对大学生孤独的影响

由表4可知,将手机喜欢程度作为影响因素,两个孤独分量表得分和孤独总分作为因变量进行方差分析发现:手机喜欢程度不同的大学生在感情孤独、社会孤独和孤独量表总分方面的差异均不显著(p﹥0.05)。

表4大学生孤独在手机喜欢程度上的差异检验

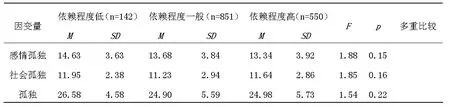

5.手机依赖程度对大学生孤独的影响

由表5可知,将手机依赖程度作为影响因素,两个孤独分量表得分和孤独总分作为因变量,进行独立样本单因素多变量变异数分析,结果表明:手机依赖程度不同的大学生在感情孤独、社会孤独和孤独量表总分方面的差异均不显著(p﹥0.05)。

表5大学生孤独在手机依赖程度上的差异检验

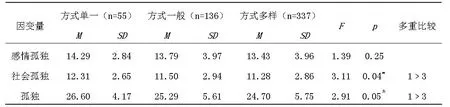

6.手机使用方式对大学生孤独的影响

表6显示:社会孤独和孤独总分在手机使用方式上的差异显著(依次为F(2,525)=3.11,p<0.05;F(2,525)=2.91,p<0.1)。进一步多重事后比较发现,手机使用方式单一的学生在社会孤独和孤独量表上的得分均显著高于手机使用方式多样的学生(p<0.05,p<0.1)。手机使用方式对感情孤独无显著影响(p>0.05)。

表6大学生孤独在手机使用方式上的差异检验

注:多重比较中1代表手机使用方式单一,2代表手机使用方式一般,3代表手机使用方式多样

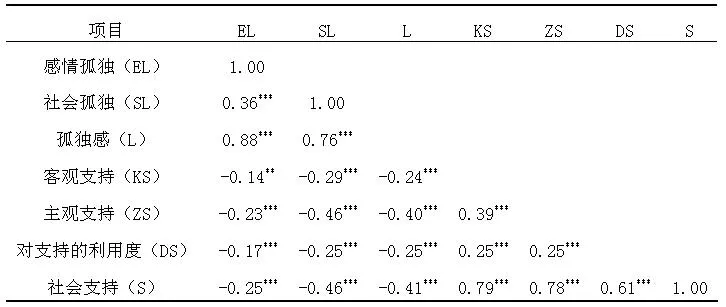

(四)大学生孤独与社会支持的相关分析

研究结果显示(见表7),大学生孤独及其两个维度与社会支持及其三个维度之间的相关均有统计学显著性(均p <0.01)。具体来说,除了感情孤独与客观支持之间的相关略低(r =-0.14,p <0.01),其他变量间的相关均达到了0.001的显著性水平,大学生孤独与社会支持之间的相关系数为-0.41。

表7大学生孤独与社会支持的相关情况(n=528)

四、讨论

(一)大学生手机使用的现状

由前面的调查结果可知,在信息化时代,随着手机日益普及,手机功能日益多样,手机在大学生学习和生活中扮演着越来越重要的角色。当代大学生已经成为名副其实的“手机世代”,几乎每个大学生都拥有手机,都在通过手机上网,他们正在频繁地使用手机;大学生的手机喜欢和依赖程度均在迅速增加。手机作为新兴的第五大传媒,必然会对大学生的孤独、心理健康乃至身心的方方面面产生广泛而深远的影响。

(二)大学生孤独的总体状况

大学生在孤独量表以及感情孤独、社会孤独两个分量表上的得分均略低于其量表中点值,说明大学生整体孤独程度虽不是太严重,但也不容乐观,这与已有关于大学生孤独方面的研究结论基本一致[6,7]。大学生在社会孤独分量表上的得分低于其量表中点值一个标准差以上,显示大学生社会孤独感不强,社交状况比较好。原因可能在于大学生观念开放,注重社会交往,早就不再局限于单调的“教室—食堂—宿舍”三点一线的生活,自觉地走出了象牙塔,积极发展人脉、参加各种社会群体、投身社会活动,他们的交往面广、交际圈大、朋友多、可供支配的社会资源也比较丰富。

(三) 大学生手机使用对其孤独的影响作用

综合大学生手机使用频率等5个因素对孤独的影响可知,手机媒体对降低大学生孤独感具有积极、正向的影响作用。具体而言,使用手机上网大学生的社会孤独状况显著低于不使用手机上网的大学生;随着大学生手机使用频率从低到高,他们的感情孤独及整体孤独状况呈现出从高到低的不断下降趋势;随着大学生手机使用方式从单一到多样,他们的社会孤独及整体孤独状况也呈现出从高到低的不断下降趋势。这与姜永志等人的研究结论基本一致[11]。说明大学生的手机使用状况可以影响、预测其孤独感状况。原因可能在于,随着大学生的身心日益成熟,理性思维水平的不断提高,自制能力不断增强,信息媒介素养水平日益提升,他们已经能够比较科学、理性地看待和使用手机,将手机作为他们发展亲密感情、从事社会交往、进行价值辨别与确认、拓展社会资源、增强发展机会的有力工具[13]。他们日趋理性的手机使用行为能够有效减低他们的感情与社会孤独,增进感情、友谊和信任,提高他们的社会化和心理健康水平。

(四)大学生孤独与社会支持的关系

研究发现大学生的孤独与社会支持呈显著负相关,大学生的社会支持水平越高,他们的孤独程度越轻,大学生所获得的客观的实际支持越多、所体验到的支持感越明显、对社会支持的利用程度越好,其感情孤独和社会孤独程度就越低。也就是说,社会支持对其孤独具有负向预测作用。该结果与已有研究结论相一致[4,7],也符合社会支持的主效果模型[14]。主效果模型认为社会支持具有普遍的增益作用, 良好的社会支持可以缓解个体心理压力, 可以抑制孤独、抑郁等负性情绪体验,消除个体心理障碍,增进个体心理健康。

五、研究结论与启示

根据本研究结果,可以得出如下结论:(1)随着手机时代的到来,几乎所有的大学生都加入了手机用户的行列,成为“手机世代”;(2)大学生的整体孤独程度较低,他们的社会孤独倾向尤其不明显;(3)手机媒体使用对降低大学生孤独具有积极的影响作用。

本研究给我们的启示是,在信息化时代,在几乎所有的大学生都加入了手机用户的行列、成为“手机世代”的大背景下,手机在大学生学习和生活中扮演着日益重要的角色,手机给大学生带来了正负两方面的复杂影响(比如手机使用会强化大学生占有社会物质资源、追求物质消费和享受的物质主义价值倾向)。高校教育部门应该及时开展针对性的信息素质教育,应该引导、帮助大学生正确看待手机,合理使用手机[15],充分发挥手机媒体在大学生社会化、身心健康发展等方面积极、正向的影响,减少、消除其负面作用。

参考文献:

[1]郑延芳,周庆云.大学生身心健康状况及其影响因素研究[J].现代预防医学,2008,35(24):4825-4827.

[2]WEISS R S. Reflections on the present state of loneliness research[J]. Journal of Social Behavior and Personality, 1987, 2(1): 1-16.

[3]朱智贤.心理学大词典[K].北京:北京师范大学出版社,1989.

[4]杨静,董军,严祥,等.老年住院患者孤独感与社会支持的关系[J].心理学探新,2012,32(6):570-573.

[5]叶俊杰.领悟社会支持、实际社会支持与大学生抑郁[J].心理科学,2006,29(5):1141-1143+1131.

[6]张秀军,孙良,于玉领,等.家庭功能及社会支持对农村老年人孤独的影响[J].中国临床心理学杂志,2010,18(1):109-110+106.

[7]赵景欣,刘霞,申继亮.留守青少年的社会支持网络与其抑郁、孤独之间的关系——基于变量中心和个体中心的视角[J].心理发展与教育,2008,24(1):36-42.

[8]刘红,王洪礼.大学生的手机依赖倾向与孤独感[J].中国心理卫生杂志,2012,26(1):66-69.

[9]黄才炎,严标宾.大学生手机短信交往行为与孤独感的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2006,14(3):255-257.

[10]曾丽君.手机使用对大学生群体人际孤独影响的研究[J].科教文汇,2015,1(3):182-183.

[11]姜永志,白晓丽.大学生手机互联网依赖与孤独感的关系:网络社会支持的中介作用[J].中国特殊教育,2014,(1):41-47.

[12]汪向东,王希林,马宏.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志出版社,1999.

[13]何安明,惠秋平. 手机媒体对中学生感恩影响的实证研究[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2013,33(3):44-49.

[14]吴捷.老年人社会支持、孤独感与主观幸福感的关系[J].心理科学,2008,31(4):984-986+1004.

[15]何安明,惠秋平,孙宏典.大学生手机使用状况及对其物质主义价值观影响的实证调查[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2015,35(1):46-51.

(责任编辑:金云波)

An Empirical Research on the Situation of Mobile Phone's Usage in Undergraduates and Its Influences upon Their Loneliness

HE Anming, HUI Qiuping

(School of Education Science, Xinyang Normal University, Xinyang 464000, China)

Abstract:In order to explore the relationship among situation of undergraduates' using mobile phone,loneliness and social support. 528 undergraduates were selected to fill in Emotional and Social Loneliness Scale, adolescent mobile phone's usage questionnaire and Social Support Rating Scale, and the methods of descriptive statistics, t test, variance analysis and correlation analysis was adopted. Results: (1) With the arrival of the era of mobile phone, more and more undergraduates to join the ranks of mobile phone users, become "mobile phone generation"; (2) undergraduates' overall low levels of loneliness, their social loneliness especially lower; (3) mobile media has positive effects on the reduction of undergraduates' loneliness; (4) there was significant negative correlation between undergraduates' loneliness and social support. Conclusion: The rational use of mobile phone and high social support, contributes to reducing the loneliness of college students, and improving their psychological health level.

Key words:undergraduates; mobile media; mobile phone generation; situation of using mobile phone; loneliness; social support

收稿日期:2016-01-26

基金项目:国家社科基金项目(12CSH021,14CSH040);教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJCZH049,12YJCZH080);河南省教育科学“十二五”规划2011年度课题(2011-JKGHAD-0609);2013年度河南省高校科技创新人才(人文社科类)支持计划;河南省高等学校青年骨干教师资助计划(2013GGJS-125);2014年度河南省教育厅哲学社会科学重大课题攻关项目;河南省高等学校哲学社会科学优秀学者资助项目(2014-YXXZ-35);信阳师范学院“南湖学者奖励计划”青年项目

作者简介:何安明(1975—),男,河南南阳人,博士,副教授,硕士生导师,研究方向为情绪智力、感恩和价值观。

中图分类号:B44.2;G446

文献标志码:A

文章编号:1003-0964(2016)03-0026-05