基于文化自觉的传统村落文化传承路径分析

——以月山村为例

2016-06-22鲁可荣

鲁可荣, 金 菁

(浙江师范大学农村研究中心,浙江 金华 321004)

基于文化自觉的传统村落文化传承路径分析

——以月山村为例

鲁可荣, 金菁

(浙江师范大学农村研究中心,浙江 金华 321004)

[摘要]随着城镇化快速推进,传统村落日渐消失,重视传统村落的保护发展和文化传承迫在眉睫。基于对月山村文化传承载体——月山春晚的历史演变梳理,从文化自觉视域深入分析不同时期多元主体对传统村落文化传承发展的影响,探索传统村落的文化传承路径。研究发现,只有国家、社会和村民等多元主体有共同的文化自觉,充分发挥文化载体的传承作用,才能更好地促进传统村落文化的活态传承和村落发展。

[关键词]传统村落;乡村文化传承;文化自觉;月山村

[DOI]10.13322/j.cnki.fjsk.2016.03.002

中国是一个传统农业大国,数千年丰富多彩的农耕文明孕育了中华民族博大精深的优秀传统文化。乡村是人们开展农耕生产和生活的基本单元,因此,千千万万个乡村是中国传统文化的根基,是传承传统文化的重要载体。近年来,快速的工业化、城镇化导致乡村社会急剧变迁和转型,大量村落也在撤并村的过程中逐渐消失,有数据显示2000-2014年中国村委会和村民小组数量分别减少了14.7万个和83万个[1],其中传统村落衰落消失的现象日益加剧。传统农业被大规模的工业化和现代农业所替代,农村经济发展边缘化导致乡村文化边缘化及文化本身的虚化[2],从而导致传统农耕文明失去根基。大量农村中小学撤并加速农村孩子远离乡村进城上学,大量中青年农民进城务工,由此乡村文化传承失去了最中坚的骨干力量和最新鲜的血液,“空心化”的村庄剩下的只是留守老人的“寂寞夕阳”、留守妇女的“阡陌独舞”、留守儿童的“别样童年”。在快速的城市化和工业化进程中,乡村文化逐渐呈现出“荒漠化”之势。传统村落是衍生和传承乡村文化的重要载体,村落的“空心化”和乡村文化的荒漠化使得原本依托村落而世代传承的悠久的乡村文化正面临着断裂和“失根”之痛,动摇着中华民族的文化根基。

随着城市化、工业化的快速发展,被“城市病”困扰的城市居民愈发期望“看得见山、望得见水、记得住乡愁”;传统村落的大量消失使得政府及社会各界越来越重视乡村价值的传承保护。近年来,乡愁是什么、如何记住乡愁、如何有效传承乡村文化成为备受关注的焦点。有学者开始注重将文化自觉理论用于乡村文化的分析,如刘鸿、梁红泉都认为提高农民的文化自觉有助于推进农村新文化建设[3-4]。秦红增等认为农民的文化自觉是推进乡村旅游发展的重要条件[5]。同时,也有学者从发挥村落精英的力量、发挥村民文化建设的自主性、利用国家和政府的引导与强制性作用、利用乡村教育的引导作用、发展乡村旅游等方面开展乡村文化传承路径的研究[6-13]。

近年来,政府及社会各界也逐步加强对乡村文化的传承与保护。一些地处偏远山区的传统村落因自然之阻隔而较少遭受工业化和城市化的侵袭,其悠久的乡村文化从而较好地得以保存,成为乡村文化传承的活态博物馆。本文从文化自觉的理论视域出发,基于对月山村文化传承载体——月山春晚的历史演变梳理,深入分析不同时期多元主体对传统村落文化传承发展的影响,探索传统村落的文化传承路径。

一、一个传统村落的集体记忆与文化载体——月山春晚

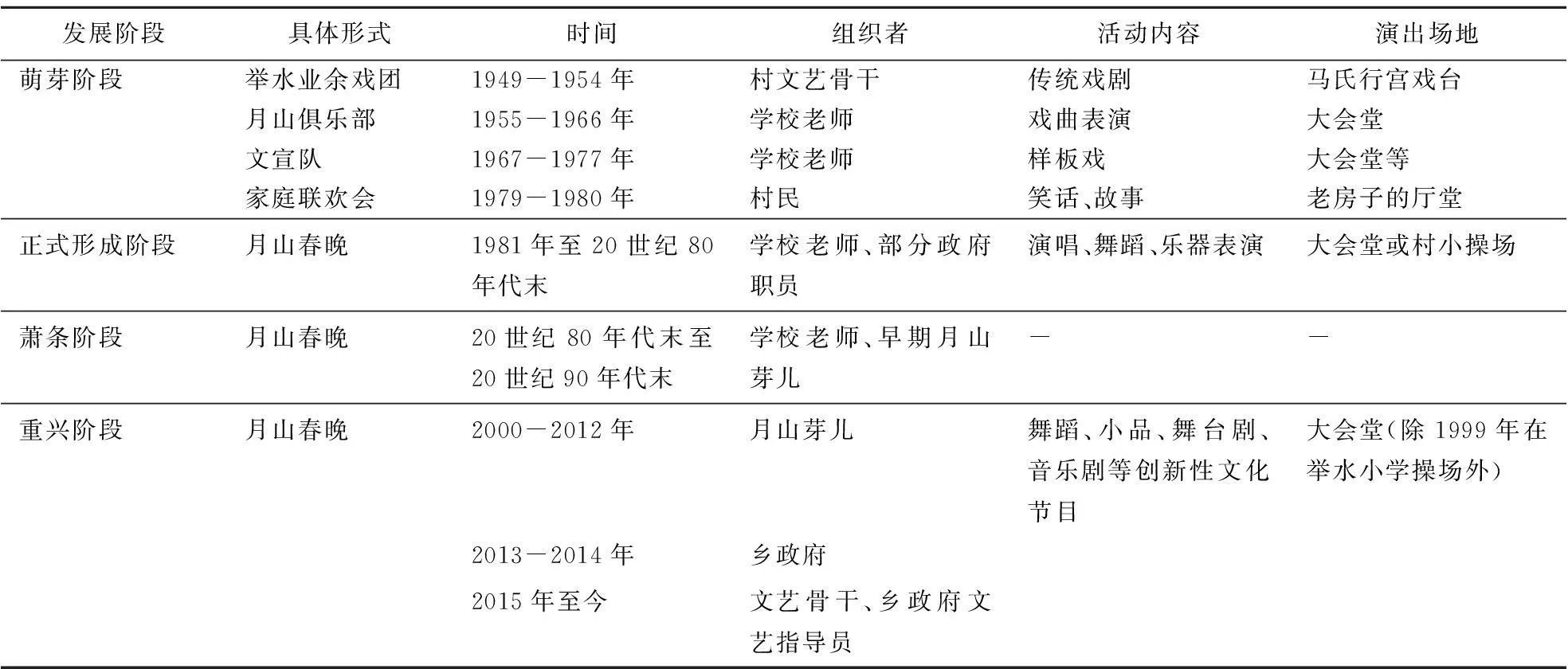

基于前期的研究基础,课题组选取浙南的一个传统村落——月山村为研究样本。该村位于浙江省庆元县举水乡,始建于宋景德元年(公元1004年),历史悠久,千百年来都以农耕生产为主,并延续至今。月山村民自古崇文尚礼,诗书传家,亦耕亦读之风浓郁,文化底蕴深厚,既有独具特色的举溪八景、二里十桥等自然人文景观,也有迎神节、香期盛会、月山春晚等特色民俗活动。近年来,月山村先后荣获“浙江省文化建设示范点”“省级文化示范村”“丽水文化名村”“丽水市级文明村”“中国最美休闲乡村”等荣誉称号。月山村民自古以来就喜好文娱活动,农闲时节,村民们三五成群,拉着二胡,吹着牧笛,哼着小调,一旁闲听的村民也时不时地打着节拍应和着,不亦乐乎。逢年过节,村民们总是喜欢聚在一起,或是在村口的大树下,或是在村民家门前的空地上,或是在闲置的大会堂里,吹拉弹唱,欢庆佳节。新中国成立后,原本只是月山村民自娱自乐的文化娱乐活动逐渐演变为有组织的月山春晚。虽然受到政治、经济等多种因素的影响,月山春节期间的文娱活动起落不定,但却经久不衰。本文将新中国成立后至今月山村春节期间举行的文化娱乐活动统称为月山春晚(表1),这是月山村最具代表性的文化承载形式,被媒体誉为中国最草根春晚和中国式过年之文化样本[14]。

表1 月山春晚发展历程

(一)乡村集体记忆的载体——月山春晚

哈布瓦赫认为,集体记忆是一个特定的社会群体之成员共享往事的过程和结果,保证集体记忆传承的条件是社会交往及群体意识需要提取该记忆的延续性[15]。集体记忆是由群体或现代社会所共享、传承和建构的,可以维持群体的稳定和完整[15]。由于集体记忆承载着共同体最重要的一些文化和政治资源——大事件、仪式、符号、意义、德性、智性、“神性”等, 因此唤醒旧的、形塑新的集体记忆便成为再造社会团结、重建共同体生活的基本方案之一[16]。月山村民在长期的农耕生产生活中孕育了悠久丰富的月山文化,并融汇于一代代村民的集体记忆之中。虽然月山村历经不同时期的变迁与转型,村落文化载体屡遭建设性破坏,但依托月山春晚这一绵延至今的文化载体,月山村丰富的乡村文化特色得以有效传承和发展,其犹如月山村悠久历史发展长河中的一条金色丝带,将不同时期村庄发展中的重大事件、乡村文化等有机地贯串起来,完整地呈现一个千年古村的集体记忆。村民们在自编自导自演的过程中,不断回忆与建构乡村文化,并通过各种创新性节目重构和强化乡村文化,倡导传承和睦、孝道、节俭等优秀的传统乡村价值观,从而促使月山村民在城市化进程中不但没有对乡村文化“失忆”,而且在文化自觉中有效地传承了乡村文化。

(二)中国式过年之文化样本——月山春晚

千百年来浓郁、厚重的乡村文化的熏陶使月山村民喜好通过文娱活动来记忆、演绎其丰富多彩的农耕生产生活,以日常生活故事和地方文化元素为节目素材,以日常用品和传统乐器为设备,以村中小学校的操场或村中大会堂等为活动场地,以普通村民为核心演员,由村文艺骨干自发组织,自编自演,自娱自乐,从而孕育了月山春晚。新中国成立以后,月山春晚虽然在不同时期受到来自国家和社会的各种影响而起起落落,但却经久不衰,延续至今。月山春晚由村民自编自导自演的形式激发了广大村民的文化自觉意识,不但丰富了村民们的精神文化生活,而且有效地促进了乡村文化的传承,形成了良好的社会效益,从而被各级政府广泛推广,并被周边各村纷纷效仿。2005年2月4日,《钱江晚报》整版刊发的《中国式过年之文化样本——月山村春晚》,让有着浓浓乡土气息的月山春晚受到了社会各界的关注,并于2007年入选浙文版《高中语文读本》。2010年,月山春晚获得了由文化部颁发的“群星奖”。近年来,央视新闻联播、人民网、新浪网、人民日报、浙江日报、浙江卫视等30余家国内知名媒体都竞相报道月山春晚。在多方力量的共同努力下,月山春晚开始走出大山,参加省市各级演出及比赛,进入更多人的视野,并渐渐成为月山乡村文化的标志性文化符号,形成了独特的月山文化品牌效应。凭借村民的广泛参与,以及浓厚的乡土气息特色,月山春晚更是被誉为中国传统乡村春节文化的典范。据浙江省文化厅统计,2015年春节期间,浙江丽水市已有587个乡村开展了原汁原味的乡村春晚,举办数量达772台[17]。此外,温州、金华等多地农村也纷纷举办“我们的村晚”活动。

二、传统村落的文化传承历程及路径

费孝通指出,文化自觉是生活在一定文化中的人对其文化有“自知之明”, 明白它的来历、形成过程、所具有的特色及其发展趋势,不带任何“文化回归”的意思[18],其历程为“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”[19]。本文着重从“文化自觉”的客体、主体和过程三方面进行分析。“文化”作为文化自觉的客体包罗万象。它既包含主体自身所处的文化,也包含与之相关或可能相关的其他文化;既包括物质文化,又包括精神文化。文化自觉的主体是指创造和传承文化的具体主体及其自觉意识。传统村落文化的形成离不开国家制度和政策的推动、社会各种因素的影响,以及村民的生产生活,因此,乡村文化传承的主体应该包括国家、社会及村民等多元主体的共同参与和文化自觉。文化自觉过程是指文化主体在文化自发中产生文化觉醒,并逐渐产生文化认同和文化自信。因此,文化自觉就是指在文化自发的基础上,多元文化主体对自身所处文化及相关文化的觉醒、认同、自信、反思和创新。本文从文化自觉视域出发,通过梳理月山春晚的形成与发展过程,分析多元文化主体如何依托文化载体而实现传统村落文化的活态传承。

(一)主体单一、载体异化导致乡村文化发展遭遇困境

月山村民自古喜好文化娱乐活动,文娱活动丰富多彩,形成了浓郁的独具特色的乡村文化。新中国成立后,村文艺骨干自发组建举水业余戏团,专门负责日常文化娱乐活动的组织,后因国家倡导而改成月山俱乐部。农村俱乐部既是农民自己开展各种文化活动的综合性组织,也是党和政府对农民进行社会主义思想教育的重要基地[20]。“文革”时期,宣扬政治思想的样板戏成为乡村文化活动的主流形式。新中国成立以后,无论是月山俱乐部时期的文化娱乐活动,还是“文革”期间的样板戏,均因国家一元主体的支配而使农民群体丧失了文化活动的自主权,农民的文化创新思想受到政治思想的束缚,乡村文化发展呈现出被动性、单一性和政治性。

“文革”结束后,全国展开了思想解放运动,文化活动也逐渐从单一的政治思想束缚中解放出来。月山村民们又开始自发组织文化娱乐活动。1979年春节,村民WX(按照学术研究规范,本文中涉及的调查对象均以学名表述,下同)和WXL聚集亲朋好友于家中厅堂开展家庭联欢活动,吹拉弹唱,不亦乐乎,这种娱乐形式受到左邻右舍的一致欢迎和肯定。于是,1981年村民们又自发组织将家庭联欢活动发展成全村的春节联欢晚会,将演出地点从家中的厅堂搬至村中的大会堂,由文化骨干提前张贴节目征集通知,发动村民广泛参与。此后,月山村的文化娱乐活动便打破原来由政府主导的单一刻板化模式,逐渐演变为村民主导的形式多样的联欢晚会形式。月山春晚的正式举办标志着村民们获得了文化活动的自主权,体现了月山村民文化自主意识的觉醒。但此时的月山春晚仅限于村民们的自娱自乐,内容仍然以传统节目为主,加之没有政府的积极引导和大力支持,月山春晚的作用仅限于过年时丰富村民的精神文化生活,没能将丰富的乡村文化有机地融入,月山春晚尚处于藏在深闺无人识的状态。

(二)月山芽儿的文化觉醒激发了乡村文化的重生

改革开放以后,家庭联产承包责任制的实行使得农户家庭成为乡村生产生活的最基本单位。这一时期,月山乡村文化建设与传承面临崩溃之势,一方面市场经济的快速发展打破了月山村原本紧密的血缘关系和宗族关系,村民们纷纷外出务工,村内人数骤减;另一方面,该村主要产业——香菇市场的繁荣使村民非常重视家庭经济的发展而无闲暇时间和精力参与文化娱乐活动。20世纪90年代95%的月山村民从事香菇种植,村文化活动的主要场所——大会堂被改为香菇生产厂房,音响等设备遭到破坏。同时,电视作为一种新型大众传媒进入月山,严重冲击了乡村的传统娱乐方式[21],从而导致月山春晚面临停办危机。然而,此时以大学生为核心的早期月山芽儿的文化觉醒使得月山春晚又重新焕发生机。

月山村自古重视教育,人才辈出,20世纪80年代村里就已有多位大学生。大学生们置身于现代城市文化中接受了高等教育的熏陶而产生了对于乡村文化的独特魅力与价值的文化觉醒。每逢节假日回到村里,大学生们积极参加村里的各种文化活动,尤其是每年月山春晚的筹备与组织工作。在参与乡村文化活动的过程中,这些大学生们进一步受到乡村文化的熏陶,增强了乡村归属感,同时也逐渐意识到月山春晚对于传承村落的集体记忆与文化的主要意义,对于村民只片面重视经济发展而忽视精神文化生活,以及不再热衷于春晚举办的趋势深感惋惜。于是,自1988年起,大学生们在WKJ的带领下主动组织起“月山芽儿”的自组织团队,承担起月山春晚的组织筹备工作,并四处动员村民参演、不断丰富节目内容。为了鼓励大家参与,WKJ还组织其他大学生一起捐款,为演员购买纪念品,此举感动了村民,一定程度上激发了村民的积极性,从而保证了月山春晚的持续举办。

虽然20世纪80年代末从月山村走出去的大学生们开始意识到月山春晚的意义,但由于改革开放以后一切以经济建设为中心,各级政府也减少了对乡村的各种社会文化服务,忽视了乡村精神文明建设。因此,这一时期月山芽儿的文化觉醒只是维持了月山春晚的持续举办,未能激发其他村民和当地政府等更多群体的文化觉醒,以及对月山春晚这一乡村文化载体的组织形式与内容的推陈出新。但可喜的是,从此“月山芽儿”成为月山春晚的组织核心力量,他们的文化觉醒也为近年来新乡贤在月山春晚中进一步发挥文化自觉作用奠定了坚实的基础。

(三)多元主体对传统村落文化的认同与自信

1.国家和社会对乡村文化的高度关注。通过梳理近十年中央的相关文件发现,国家和政府高度重视乡村文化的保护发展,在实践中不断反思和创新乡村文化建设的指导理念,具体可归纳为两方面:(1)乡村文化建设主体多元化。由最初政府一元主体重视乡村文化建设发展到鼓励政府、社会及村民多元主体开展乡村文化建设。(2)乡村文化建设内容多样化和建设程度深入化。由最初的农村文化事业建设的宏观部署逐步深入到开展农村文化娱乐活动、发展乡村旅游、保护传统村落及其文化传承等。同时,社会各界也呼吁要加强对于传统村落的文化传承保护的文化自觉。如冯骥才、朱启臻、温铁军等学者持续开展关于乡村价值和传统村落保护等方面的系统研究。大众传媒也持续关注“乡愁”,激发人们的乡愁情怀,呼吁保护和传承乡村文化。于是,在国家和社会都对乡村文化产生文化自觉的大环境下,月山村民也开始意识到其乡村文化的独特魅力和价值,以一种对本村文化的认同与自信而自觉地重新重视起延续多年的月山春晚。

2.新乡贤引导下的普通村民对传统村落文化的认同与自信。王先明将“新乡贤”定义为有奉献精神的现代精英,他们源于乡土并在积累了一定的知识、财富、能力和社会资源之后又回归乡村并参与乡村建设,他们既是乡村社会、文化建设的主导力量,也是发育和培养乡村社会发展内驱力的根本所在[22]。因此,拥有丰富资源的新乡贤能够先于普通村民对自身所处村落的文化产生自觉意识,并借助自身的话语权威引导普通村民对自身所处村落的文化产生认同和自信,是传承村落文化的重要力量。据《吴氏家谱》记载,月山村具有悠久、浓厚的乡贤文化,在变迁发展中曾经出现过多位热衷于乡村文化传承的乡绅,如吴懋修、吴怀德、练荣瑶等,其中练荣瑶是月山春晚萌芽时期的重要组织者。21世纪以来,月山村一些新乡贤脱颖而出,他们继承了先辈的乡贤文化,将传承月山文化作为自己的人生目标之一,其中最具代表性的要属WYX。WYX成长于月山,后外出进城学习、工作,并积累了丰富的人生阅历和社会资源。2000年WYX开始与月山芽儿们共同参与月山春晚的组织工作,并逐渐发现月山春晚不仅是一个村民自娱自乐的舞台,更汇聚了月山方方面面的文化,蕴藏着巨大的文化价值。为了充分发挥月山春晚的文化价值,WYX带领月山芽儿们深入挖掘月山文化,编排出《农活秀》等经典节目,并利用自身资源准备道具和服装,为月山春晚拉赞助,以保证月山春晚的质量,同时广泛邀请各界朋友关注月山春晚。2005年《钱江晚报》刊登专稿《中国式过年之文化样本——月山村春晚》后,月山春晚一炮走红。大量关于月山春晚的新闻报道,以及逐年增多的慕名而来的游客成为社会层面对月山文化最有力的认同。同时,省、市、县、乡各级政府也随之高度关注月山村和月山春晚的发展,不仅积极宣传月山春晚,而且提供资金和技术支持,还授予各类荣誉称号。

在此基础上,WYX等人不断提升月山春晚的文化品质,激发村民从日常生产生活实践和乡村集体记忆中挖掘与月山文化相关的信息和材料,鼓励村民紧密结合自身生产生活的经历和月山文化特色而大胆创作创新,将村民田间地头的生产和日常生活等场景鲜活地展现在月山春晚的舞台上。记忆不是孤立地回顾事件,而是要形成有意义的叙述系列[23]。月山芽儿将村民们所建构的丰富的集体记忆素材经过精心编排加工,充分发动村民走上舞台,以大家喜闻乐见的活态的表演形式呈现月山的过去、现在和未来,从而使村民们的集体记忆不断地重构和强化。此外,通过众多媒体对月山春晚及月山文化的宣传,吸引了国家和社会的大量关注,以及有关项目资金和政策的支持。肖滨认为“认同”包含等同、归属和赞同三层含义[24],国家和社会对月山春晚的支持和赞同促使月山村的社会知名度和社会认同度不断提升,从而有效地增强了月山村民对于本村文化的认同和自信,强化了村民对于乡村文化的归属感和自豪感。

(四)多元主体协同参与,促使传统村落文化推陈出新

在对乡村文化高度认同的基础上,国家、社会及村民都期望通过有效的文化载体将优秀的乡村文化传承下去,通过主体对传统的辩证认识和理性选择而实现传承[25]。然而,文化传承的本质在于文化的再生产,是一种自我完善的过程[26]。因此,要想实现文化载体对乡村传统文化的有效传承,文化主体就必须对乡村文化有自知之明和文化反思,并在此基础上进行文化创新。研究发现,国家、社会和村民等多元主体对乡村文化的反思和创新一直贯穿于月山春晚的复兴之中。

1.由村民或乡政府单一主体的组织模式转变为以村民为主、乡政府和社会团体为辅的多元主体组织模式。2000-2012年,月山芽儿是月山春晚的核心组织团队,他们坚持传承月山文化的原则,从舞台设计、服装道具、节目内容等多方面融入月山本土文化,从而奠定了月山春晚乡土性和草根性的文化基调。随着政府、媒体和游客对月山春晚的高度关注和期望,月山春晚逐渐被定位于能够代表和呈现地区性乡村文化的正规性文艺晚会,而单纯由月山芽儿主导的组织方式难以提升其品质,因此,市、县、乡三级政府部门借此介入干预,掌握了月山春晚的组织和导演权。然而,由于相关政府部门并非月山春晚及月山文化的直接创造者,对月山春晚的文化理解和现实定位存在偏差,从而导致月山春晚愈发偏离乡土性和草根性,以致月山芽儿、村民及媒体等担心政府过度干预会加速月山春晚丧失其乡土性的精髓。2014年底,相关政府部门又重新将月山春晚导演权交给月山村的文艺骨干,而政府只负责安排专业指导老师、提供资金和基础设备等辅助工作。同时,月山村“两委”及村文艺骨干积极动员、吸收热爱月山文化的高校大学生等群体参与月山春晚组织工作。在以月山村民为主、相关政府部门和社会团体为辅的新型组织模式下,2015年的月山春晚不仅恢复草根性和乡土性特色,演出效果也有所提升。

2.以日常生产生活和乡土文化为节目素材,融入多种现代艺术表现形式。随着月山春晚的持续举办,月山芽儿和村民们不断地反思和创新节目内容和表演形式,深入挖掘月山的农耕文化、传统工艺、民俗文化等,将其融入月山春晚之中。同时,安排村文艺骨干前往丽水参加主持、表演等专业培训,并根据指导老师的建议增加音乐剧、哑剧、舞台剧等多种新型表演形式,以现代化表演形式呈现月山的文化和历史。如月山芽儿和村民将《农活秀》改编为新节目《昨天、今天、明天》,借此展示月山村60多年来的发展变化,憧憬月山和谐美好的未来;《传统食品制作》通过老人们对一些传统小吃制作过程的演绎折射出乡村过年时浓郁的乡风民俗;《如龙与来凤》采用舞台剧的形式重温吴如龙和陈来凤的唯美乡村爱情和村民们团结和谐共建美好生活的故事,鼓励村民们和睦相处、构建美丽乡村;《十二乐坊》则是村民们创造性地模仿女子十二乐坊,并大胆地与日常生活相结合,利用锅碗瓢盆等生活中最常见的器具演奏出独特的乡村交响乐,生动地展示了月山村民们积极向上的生活态度。

3.从月山春晚唱“独角戏”发展到月山春晚、百家宴和黄粿节“同奏乡村交响曲”。为了更加深入地展现传统村落文化的独特而丰富的魅力,从而更加完美地展示传统村落的集体记忆与多元化的乡村价值,月山村“两委”及新乡贤们提出要丰富和充实月山春晚的系列活动,相继增加了具有地方乡土特色的黄粿节和百家宴两项活动,既让游客亲身体验黄粿等乡村美食的制作工艺,也让游客体会村民们的热情好客,以及齐聚一堂欢快和谐的乡村生活氛围,真切地感受最淳朴、最真实的乡土生活。黄粿节和百家宴中所用到的食物素材均为月山村当地的土特农产品,因此这两项活动不仅丰富了月山春晚的活动形式,而且更直观地呈现了月山农耕文化,同时也带动了农副土特产品的加工销售。此外,这些丰富多彩的民俗活动的开展也使得村庄内外部交流不断加深,使得村民们对于村庄文化的认同感和社区共同体意识不断强化。

4.文化传承方式由村民单一的代际传承拓展到多元化传承。经过数十年的努力,月山春晚逐渐打破村内小范围的代际传承,通过自编自演的节目形式,并借助大众传媒与自媒体的文化传播功能,以及政府的文化服务职能,广泛地将传统村落文化展现给社会公众,使乡土文化在城市化、工业化等多元文化碰撞的大环境中有效地实现多元化的文化传承。月山春晚是月山文化的缩影,也是中国传统村落文化的折射,因此,月山春晚的持续发展有效地促进了传统村落文化的传承,也为传统村落保护与可持续发展提供了可资借鉴的有效路径。

三、结论与反思

(一)多元文化主体协同参与、共同推进传统村落文化的活态传承

为了解决因城镇化、工业化快速发展而带来的传统村落文化凋敝等问题,月山村民依托和创新月山春晚,充分利用国家和社会提供的资源,通过新乡贤的引领示范带动普通村民形成共同的文化自觉,通过多元文化主体协同参与,共同推进传统村落文化的活态传承。

1.多元主体共同的文化自觉是实现传统村落文化传承与创新的重要前提。传统村落文化的形成不仅依托于悠久的农耕生产生活历史的积淀,更与相应时期的国家制度政策和社会环境等紧密相关。国家、社会、村级组织与村民都应该是传统村落文化的传承主体,只有多元主体有共同的文化自觉才能更好地实现传统村落文化的活态传承。

2.多元主体在文化自觉过程中的协同合作是促进传统村落文化传承与创新的重要保证。乡村文化是村民长期农耕生产生活的积淀和结晶,村民是最直接的文化创造主体,因此在乡村文化传承中要充分发挥村民的文化主体性优势,如此才能促进乡村文化的生生不息、代代相传。同时,因受教育程度低及文化阅历浅,普通村民在乡村文化自觉中具有一定的滞后性与自发性,因此,各级政府、社会及新乡贤群体要充分发挥其在文化自觉中的优势,积极引导村民在乡村文化建设与传承创新中逐步建立起文化自信与自觉,共同促进乡村文化的传承与创新。

3.承续与创新传统村落的文化传承载体并强化其功能是实现传统村落文化传承的重要基础。文化的有效传承必须依赖于坚实、持续的文化载体。因此,在传统村落的文化传承中,文化主体不仅要自觉地认识到文化传承的重要性,更要自觉地意识到承续与创新文化传承的物质与精神载体的重要性,认识文化载体的文化传承价值,通过立足本土乡村文化的保护、挖掘和创新,以及利用外部各种资源的有效植入等方式重构有效的文化载体,再通过不断的文化反思与创新强化其对于乡村文化的传承功能。

(二)传统村落保护与文化传承中存在的问题及反思

1.乡村经济转型发展乏力和乡村教育事业滞后导致传统村落文化传承主体后继乏人。青壮年和未成年人是传统村落文化传承的重要文化主体,然而由于市场经济的冲击和城镇化的快速发展,以及撤并自然村和撤并农村中小学校等政策的实施,乡村中的青壮年大量外流,而未成年人则大都跟随父母到其他城市就学,或者迫于村里无学校或者学校教学质量低而外出求学。因此,村庄中的常住村民数量急剧下降,“空心村”现象日趋严重,从而导致乡村文化传承后继无人等问题[10]。如2014年月山村户籍人口523人,其中18~40岁常住村民不足20人,未成年人仅15位,而60岁以上的老人多达300余人,严重影响了月山文化的传承发展。因此,充分挖掘和利用村落的潜在优势资源发展村域经济,吸引越来越多的村民回归村庄共同体,实现村落经济社会文化等方面的可持续发展,是传统村落保护和发展的当务之急和长远发展大计。

2.多元化主体参与传统村落保护与文化传承中的利益博弈导致多元传承主体角色定位不清及职能错位或越位。传统村落保护与文化传承自成体系、内容复杂,牵一发而动全身,不仅涉及村民、村级组织、当地政府,以及其他社会群体等多元化主体,也与传统村落的历史变迁、地理环境、经济发展等多方面息息相关。然而,在传统村落保护与文化传承实践中,各方主体过度重视其单方面局部利益,忽视了传统村落整体系统的保护和发展,各方面利益博弈导致传统村落保护与文化传承的实际效果存在偏差。如在传统村落保护的相关项目实施中,地方政府因政绩考核而过度干预传统村落保护及文化传承,导致村级组织与村民内部不配合、不默契,以及缺少群众的参与性。因此,各级政府、社会及村级组织应坚持促进传统村落可持续发展的原则,摆正各自的角色地位与职能分工,协同参与到传统村落的保护与文化传承之中。

3.对传统村落文化及其价值认识理解片面导致文化传承载体闲置或异化。传统村落文化是村民长期农耕生产生活的集体记忆,依托于村庄特定的物质载体和精神载体而存在与呈现,并伴随着村庄的变迁发展而消逝、延续或再生、重构。因此,保护传统村落首先要充分认识与解读传统村落的集体记忆与多元化价值,从而增强传统村落保护与文化传承的文化自觉。然而,在目前的传统村落保护与文化传承实践中,或是由于政府、社会及村民等主体对乡村本土文化的认识不深或理解偏差而未能充分认识到传统村落所承载的多元化价值;或是由于政府、社会及村民等主体未能真正立足于乡村文化的独特价值来延续、重构及创新出适合传统村落文化传承的有效载体而盲目照搬所谓的城市文化;或是毁灭式的“破旧立新”,拆掉老房子、老祠堂等,千篇一律地建造所谓的仿古建筑,从而人为地导致传统村落的自然环境破坏、乡村文化传承载体消失等问题。因此,在传统村落保护与文化传承中,应该将传统村落作为一个活态的生命体,必须结合村庄独特的资源特点,并将村民的日常生产生活融入其中,实现乡村文化的活态传承及村落整体性的可持续发展。诚如冯骥才所说,传统村落是一种生活生产中的遗产,其保护必须与村民生活改善、村落可持续发展有机结合,需要政府、社会与村民等多元主体的文化自觉[27]。

[参考文献]

[1]2014年社会服务发展统计公报[EB/OL].(2015-06-10)[2016-02-26]. http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/201506/201506008324399.shtml.

[2]刘铁芳.乡村文化的危机[J].中国老区建设,2006(12):24-25.

[3]刘鸿.提高农民“文化自觉”,推进农村新文化建设[J].小城镇建设,2006(2):18-19.

[4]梁红泉.新农村文化建设中农民的文化自觉研究——以豫东周口地区为例[J].安徽农业科技,2012(4):2395-2397.

[5]秦红增,郭帅旗,杨恬.农民的“文化自觉”与广西乡村生态旅游文化产业提升研究[J].广西民族研究,2014(2):161-165.

[6]何兰萍,殷红春,杨勇.乡村精英与乡村文化的建设[J].天津大学学报(社会科学版),2009(6):543-545.

[7]佟春霞.文化自觉与乡村建设[J].江苏师范大学学报(哲学社会科学版),2013(4):77-81.

[8]周卓晗.东阳乡村文化传承发展中的政府职能研究[D].咸阳:西北农林科技大学,2014:14-17.

[9]毕明岩.乡村文化基因传承路径研究——以江南地区村庄为例[D].苏州:苏州科技学院建筑与城市规划学院,2011:14.

[10]鲁可荣,曹施龙,金菁.文字留存与村落重振:乡村学校嬗变与村落发展探析[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2014(5):9-16.

[11]冯翠云.学校布局调整背景下乡村文化传承的困境分析[J].清华大学教育研究,2012(2):96-98.

[12]朱丹丹.旅游对乡村文化传承的影响研究综述[J].北京林业大学学报(社会科学版),2008(2):28-29.

[13]王隽妮.乡村旅游对乡村社区的影响研究[D].杭州:浙江大学,2010:3.

[14]裴建林.中国式过年之文化样本——月山村春晚[N].钱江晚报,2005-02-04(D0001).

[15]莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002:39,68-70.

[16]胡百精.互联网与集体记忆构建[J].中国高校社会科学,2014(3):98-106.

[17]胡兴旺.丽水4台“非遗村晚”在“一带一路”21国同步直播[EB/OL].(2016-02-23)[2016-02-26]. http://www.zjwh.gov.cn/dtxx/zjwh/2016-02-23/195976.htm.

[18]费孝通.论文化与文化自觉[M].北京:群言出版社,2007:190.

[19]费孝通.反思·对话·文化自觉[M].北京大学学报(哲学社会科学版),1997(3):15-22.

[20]廖义军.建国初期中国共产党开展农村文化建设的几种形式[J].湖南科技学院学报,2013(12):85-88.

[21]刘红凯.国家与社会视角下村落文化的变迁和传承——以“月山春晚”为例[D].金华:浙江师范大学,2014:22-23.

[22]王先明.“新乡贤”的历史传承与当代建构[N].光明日报,2014-08-20(1).

[23]保罗·康纳德.社会如何记忆[M]. 纳日碧力戈,译.上海:上海人民出版社,2000:25.

[24]肖滨.两种公民身份与国家认同的双元结构[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2010(1):76-83.

[25]姜又春.民俗传承论[J].青海民族研究,2012(3):140-146.

[26]赵世林.论民族文化传承的本质[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2002(3):10-16.

[27]冯骥才.传统村落的困境与出路——兼谈传统村落是另一类文化遗产[J].传统村落,2013(1):7-12.

(责任编辑: 庄艺真)

Inheritance path of traditional rural culture based on cultural consciousness—Taking Yueshan Village as an example

LU Ke-rong, JIN Jing

(ResearchCenterofCountry,ZhejiangNormalUniversity,Jinhua,Zhejiang321004,China)

Abstract:With the development of urbanization, traditional villages are increasingly depressed, so it′s extremely urgent to pay attention to protection and the culture inheritance of traditional villages. This article, choosing the Spring Festival Party of Yueshan as a sample, gives a deep analysis of the effect of different cultural subjects in different time on the inheritance of rural culture, and summarizes an inheritance path. Only when all the cultural subjects, such as peasant, state and society, have cultural consciousness and the cultural carrier be efficiently used can the rural culture be inherited better and the villages have a better development.

Key words:traditional village; the inheritance of rural culture; cultural consciousness; Yueshan Village.

[收稿日期]2016-03-17

[基金项目]浙江省高校重大人文社科项目攻关计划项目(2014GH012)。

[作者简介]鲁可荣(1970-),男,教授。研究方向:农村发展管理。

[中图分类号]C912.82

[文献标识码]A

[文章编号]1671-6922(2016)03-0006-08