基于工作过程为导向的课程改革与实践

2016-06-21罗美菊

【摘 要】以《汽车整车装配与调整》课程为例,阐述基于工作过程为导向的课程改革是中职教育理念和教育模式的重要转变,是培养高素质技能型人才的重要途径。从专业发展需要出发进行教学设计,以岗位工作能力需求为标准,确定课程的学习领域,实施以工作过程为导向的项目化教学。

【关键词】汽车整车装配与调整 工作过程 课程改革

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2016)04B-0050-03

基于工作过程为导向的课程改革是当前中职教育的趋势,也是实现校企人才无缝对接的一种有效的途径。基于工作过程为导向的职业教育是以培养学生工作能力为主,将学习过程、工作过程与学生能力和个性发展联系起来,将教学过程演绎为工作过程来完成教学任务,向学生传授工作过程知识,以促进学生职业能力的形成。

一、课程体系改革的发展历程

中职教育从最早的培养基层技术人员到如今培养一线的高素质技能型人才,随着培养目标改变专业课程体系也随之改变。专业课程体系由原来的学科体系逐渐向工作过程系统化课程体系转移。

笔者所在学校的汽车制造与检修专业现采用基于工作过程为导向的课程体系,其基本工作岗位有汽车整车装配、汽车焊装、汽车涂装、汽车冲压、汽车发动机装配、汽车修理和相关的检验工作。经调研企业有关汽车制造与检修专业人才数量、规格、要求等方面的情况,了解到该工种中以汽车整车装配占比最大达到49%。由此可见汽车整车装配课程在汽车制造与检修专业中的地位和作用,汽车装配是专业发展的重点。原汽车装配方面的知识与技能是通过《汽车构造与拆装》《机械装配技术》两门课程来实现的。汽车构造与拆装是从汽车的结构原理进行拆与装,与汽车整车生产的装配方式和组织形式不一致,而机械装配技术针对性不强,是对整个机械通用的装配方法、工艺等进行论述,偏于理论,不适合操作层面的教学,学生在应用上需要转换。因此,对原来汽车装配的两门课程进行改革具有必要性。

二、改革前课程教学存在的问题

(一)教学内容偏重理论,实践性不强

原来汽车装配知识要通过两门课程来教学,遵从先讲工作原理、介绍结构和应用再进行拆装的旧课程体系。教学内容理论性太强,课堂又偏重于理论教学,实践性不强。中职生基础较薄弱,理解能力较差,难以掌握课程知识内容。

(二)理论与实践教学分离脱节

原课程采用“理论+实践”的模式进行教学,即先课堂理论教学,再到实验室进行验证性实验,期间有时间差,极易造成学生学习和实践知识链的断接,学生难以将课堂上学的理论知识串联起来,使学生学习困难,失去学习的兴趣。这样的教学存在理论与实践分离脱节,影响教学效果。可见传统的教学模式并不能满足培养当前汽车装配人才的迫切需求。因此,基于工作过程为导向的课程改革应对教学模式进行改革。

(三)教学方法单一不利于教学

讲授法在原课程教学中应用得比较多,主要是以教师讲,学生听为主。虽然教师所讲案例具有很强的针对性,但学生在课堂教学中只是被动地接受知识,没有积极参与到教学活动中去,学习主动性不强,难以理解教师所讲的知识内容,学生的潜能没有被激发出来,教学较被动。

(四)传统评价模式缺少过程评价

原课程考核方式是平时作业加期末考试,这样的考核对学生学习过程没有给予重视,评价主体主要由教师评价,较单一,评价没有体现出学生的技能、职业素养、个性发展、创新能力等方面。过程评价少,学生积极性不高。在进行课程改革时应转变传统的评价模式,积极开展科学的多元化教学评价。

三、基于工作过程为导向的课程改革与实践

以上列举存在的问题,亟需进行改革。结合汽车制造职业岗位(群)的要求,采用基于工作过程为导向的教学模式进行改革,形成现在的《汽车整车装配与调整》课程。

(一)基于工作过程为导向的课程思路设计

《汽车整车装配与调整》是基于工作过程为导向开发的课程。设计的思路是课程对应岗位,即对应汽车整车装配岗位,以工作岗位的能力要求来设计课程目标;以模拟工作中的情景任务描述来设计学习目标;以完成工作过程所必备的知识来优化教学内容,使课程内容对应职业标准;以工作任务标准来设计教学考核标准。课程设计构建过程:职业岗位分析→行动领域分析→确定学习领域→构建学习情境→《汽车整车装配与调整》课程。

(二)以能力为本位确定课程培养目标

通过研讨专业人才培养方案和课程体系,确定《汽车整车装配与调整》课程所需要的知识、能力和素质目标:使学生掌握汽车整车装配工作流程、工艺知识、装配技能,正确熟练使用各种工具和设备,规范操作,具备装配质量自检能力、安全操作能力、生产现场管理等,具有顾客意识与团队协作精神等。同时注重培养学生分析问题、解决问题的能力,使学生逐渐成为与新时期要求相匹配的高素质技能型人才。

(三)以岗位需求为依据设置教学内容

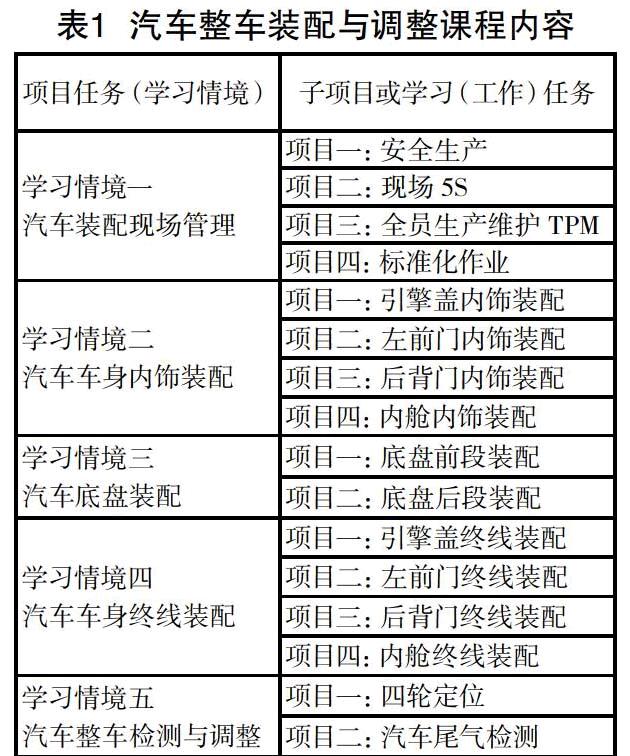

《汽车整车装配与调整》课程以典型项目为主线,面向汽车整车装配生产岗位群,以汽车装配车间装配工真实的装配过程进行课程开发与改革。为实现学习过程工作化,教学任务设计情境化。课程以典型的工作任务安排教学活动——5大学习情境分为16个典型实训项目,每个学习情境下设2-4个学习项目,如表1所示。完成每个项目需掌握相关的知识和技能,完成整个学习情境都要掌握汽车整车装配与调整岗位(群)所需的基本知识与技能。

(四)融教学做评为一体的教学模式

以工作过程为导向的教学模式,课程教学以汽车典型装配、检测项目为载体,以任务为驱动,“行动即学习”,明确各个工作任务的工作流程、工作对象、工作方法等以及完成这些工作任务所必须具备的职业能力即基本素质能力、岗位操作能力、岗位管理能力等。实施“教、学、做、评”一体化、理实一体化教学模式,教学过程即工作过程,与工作岗位紧密对接,注重学生综合职业能力的培养。

(五)教学方法的改革与创新

在教学中打破传统教学以教师为主体的现状,采用新的教学方法和教学手段让学生自觉参与到学习过程中来。教学中主要以项目教学法、任务驱动教学法、岗位教学法为主,其他教学方法为辅进行教学。

(六)以工作过程为导向,开展项目化教学

通过项目的形式进行教学,明确项目目标、要求。学生组建团队,制订计划,做出决定,实施项目,过程检查,教师参与指导,完成项目评价。教学中,教师必须具有企业实践经验,重视现代信息技术的应用,理实一体化教学。教学过程即工作过程,实现课程的教学过程与工作过程的融合。注重培养学生岗位工作能力,通过小组讨论、任务分析、实训等方式激发学生学习热情,增强教学效果。让学生在完成教师设计的实训活动中,掌握汽车整车装配岗位知识与技能,具备良好的职业素养。

(七)构建多元化过程性评价模式

基于工作过程为导向的《汽车整车装配与调整》课程改变传统的评价模式,以学生为教学评价主体,构建过程化、多元化、开放式的评价模式,促进学生的发展。课程评价采用过程评价与结果评价相结合,过程考评占60%,期末考评占40%。由学生评价、教师评价组成,企业评价主要是在工学结合、顶岗实习时进行。评价内容为工作(实训)成果、安全与5S、设备工具、综合素质等内容,考核体现出学生的专业能力、方法能力、社会能力等综合职业能力。

四、学习情境设计实例

基于工作过程为导向的课程教学,按工作任务设计项目教学,以职业能力为本位,将理论与实践有机结合。以下以汽车底盘前段装配项目为例,介绍学习情境的设计内容。

1.教学资源。(1)硬件资源:理实一体化实训中心、汽车、装配零件、装配工具等;(2)软件资源:教学课件、任务工单、装配工序卡、装配标准作业书、装配作业要素单、工具清单、物料清单等。

2.学习目标。能读懂底盘前段装配工序卡,掌握汽车底盘前段装配的装配方法及技术要求;能根据工具、物料清单做好工作准备,熟练使用装配工具,能运用标准化作业文件完成底盘前段的装配;能按照工位安全人进行安全防护穿戴,无安全事故发生,能提出改善建议,能按照5S标准执行5S活动。

3.教学重点。底盘前段装配操作方法及装配要求。

4.教学方法建议。项目教学法、岗位教学法。

5.教学模式。“教、学、做、评”一体化教学模式、理实一体化教学模式。

6.教学流程。任务分析→相关知识→任务实施→任务工作页。

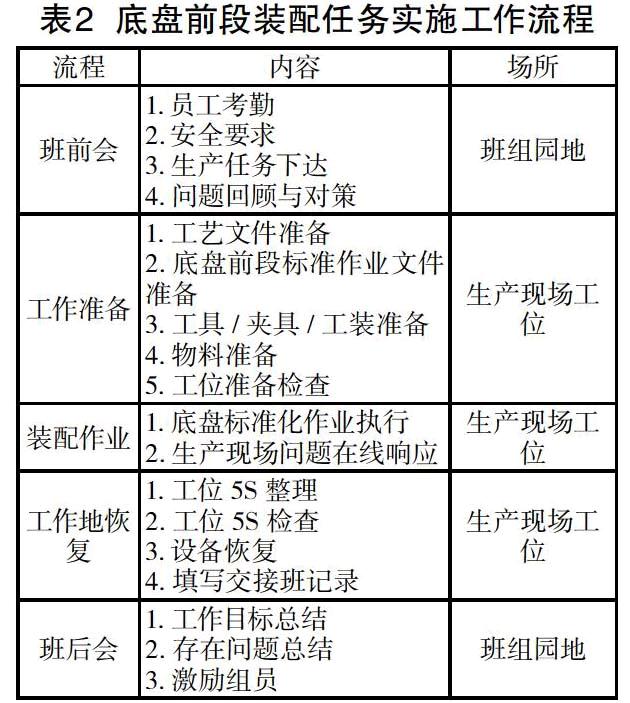

任务实施工作流程(表2):班前会→工作准备→装配作业→工作地恢复→班后会。

7.教学实施。学习情境按资讯、决策、计划、实施、检查和评估六个行动步骤组织教学。

(1)资讯:明确底盘前段项目工作任务,提出资讯建议,提供获取资讯的方法与途径信息。

(2)计划:学生分组,制定底盘前段装配项目的工作计划、时间计划表,分配工作任务,明确岗位职责。熟悉底盘前段装配工序卡、装配工位安全防护要求、装配工具、装配物料、装配工位全员生产维护(TPM)、装配作业要素单、装配标准作业书等。教师提供指导意见,学生通过查资料,比较方案选优。

(3)决策:小组讨论决策,对工作计划作相应的调整,制定出可实施的解决方案。

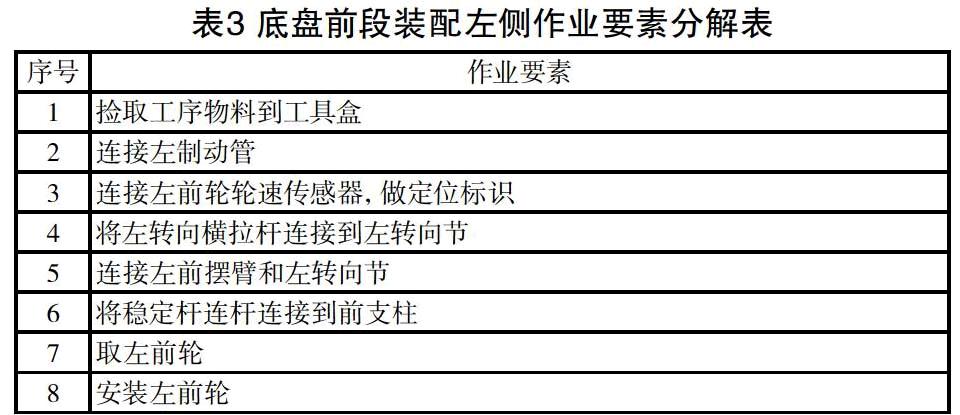

(4)实施:进行底盘前段装配作业。底盘前段装配作业要素划分为左侧装配8个作业要素(工作任务)、右侧装配8个作业要素,右侧与左侧相似,以下只列出左侧作业要素分解(如表3)。底盘前段分左右两侧安装,装配操作均按底盘前段装配标准作业书进行,装配标准按作业要素单进行。

(5)检查:对底盘前段装配进行认真检查,自检与老师检查结合,工作地恢复。

(6)评价:自评、互评、教师评价。任务工单,评价表:装配操作表、质量检查表、过程操作考核评价表、综合评价表等。

8.考核与评价。注重过程考核与评价,主要由教师评定、学生互评、学生自评组成, 学生综合成绩评定为工作成果评定(实操考评、工单考评、任务分析)占50%,安全与5S占20%,设备工具(设备维护、工具使用)占10%,综合素质(工作态度、团队意识)占20%,评价成绩采用百分制。

五、课程改革成效

基于工作过程为导向的课程改革,实现了学习过程与企业实际工作过程的融合,有效解决了学生学习的内容与企业需要相脱节的问题,对提高学生的综合素质有较好的效果。通过《汽车整车装配与调整》课程改革,促进了专业教师教学思维、理念快速转型,教师的教学水平、研发水平得到了提高,使教师钻研业务的精神、创新能力更强。教学模式更多样、教学方法更新颖。教学过程中,学生积极主动,兴趣提高,知识与技能掌握扎实,动手操作能力增强,创新能力、解决问题的能力得到了提高。通过工学结合、顶岗实习反馈的情况来看,学生适应岗位工作快,能较好地实现与企业实际工作的无缝对接,企业对学生的评价较高,学生就业时较受企业欢迎。

以工作过程为导向的课程改革将教学过程演绎为工作过程来完成教学任务,关注学生在行动过程中的学习表现。着重培养学生将知识转化为应用的能力和解决问题的能力,强调对学习过程的思考、反馈和分析,注重学生职业能力的培养,教学中做到理论与实践有机地结合,这是培养高素质技能型人才的重要途径。

【参考文献】

[1]姜大源.基于工作过程的课程观[J].中国职业教育,2007(1)

[2]徐涵.以工作过程为导向的职业教育[J].教育与职业,2008(3)

[3]罗美菊.汽车整车装配与调整[M].北京:电子工业出版社,2014

【作者简介】罗美菊(1978— ),女,壮族,广西河池人,机械应用工程学士学位,柳州市交通学校讲师,主要研究方向:中等职业教育、汽车制造与检修专业课程教学。

(责编 卢建龙)