建筑业农民工健康状况及保护因素研究①

2016-06-20廖传景,徐华炳,毛华配,张进辅

廖 传 景,徐 华 炳,毛 华 配,张 进 辅

(1.温州大学 心理健康教研室,浙江 温州 325035;2.西南大学 心理学部,重庆市 400719)

建筑业农民工健康状况及保护因素研究①

廖 传 景1,徐 华 炳1,毛 华 配1,张 进 辅2

(1.温州大学 心理健康教研室,浙江 温州 325035;2.西南大学 心理学部,重庆市 400719)

摘要:采用自测健康评定量表(SRMHS)、婚姻调适量表(MAT)和社会支持量表(SSRS)对446名建筑业农民工进行调查,结果发现:(1)建筑业农民工的社会健康较差,社会支持水平较低,婚姻调适处于良好状态;(2)文化程度与月收入越高,农民工的社会健康就越好;(3)农民工健康状况与婚姻调适、社会支持呈显著正相关,不同婚姻调适水平的农民工健康状况差异显著;(4)文化程度、主观支持、支持利用度和婚姻调适对总体健康有正向预测效应;(5)婚姻调适通过社会支持对心理健康和社会健康产生间接预测效应,文化程度对社会健康具有直接预测效应,还通过社会支持产生间接预测效应,社会支持在文化程度与心理健康之间发挥完全中介效应;(6)受教育状况、婚姻调适状况、社会支持等都是建筑业农民工健康的保护因素。

关键词:建筑业农民工;健康状况;婚姻调适;社会支持;文化程度;保护因素

一、引言

建筑业是农民工较为集中的行业。据国家统计局报告,2012年我国建筑业农民工的人数超过4700万,占全体农民工的18.4%[1],他们常常面临欠薪事件多发、安全事故频现、工伤维权艰难等问题和挑战[2]。与其他民工群体相比,建筑业农民工的工作、生活条件更为艰苦,劳作更为艰辛,工作强度更大,也更缺乏安全保障[3],因此,特别需要有良好的健康素质作为基础,以使其安全生产和职业发展得到保障。

早在1947年,世界卫生组织(WHO)就提出健康不仅仅是没有疾病和虚弱,而是生理、心理和社会适应处于完好状态,个体健康是生理健康、心理健康和社会健康的综合。不少学者对建筑业农民工的生理和心理健康进行了实证探讨,如苏莉等研究发现,建筑业农民工心理健康整体低于全国平均水平,且低于其他农民工群体,普遍缺少工作安全感,经常出现自卑、焦虑、抑郁、躯体化等症状[4];张丽娟对1212例嘉兴市建筑业农民工的健康体检结果进行分析,发现他们的身体健康状况整体较差,健康问题较多[5]。学界对建筑业农民工社会健康的关注较多停留于思辨层面,且少有从整体健康(生理健康、心理健康和社会健康)的视角探讨他们的生存和发展问题。

作为城市里的弱势群体,农民工的社会处境普遍较差,经常受到歧视,又自我封闭,无法构建起基本的社会支持系统。黄永等研究发现,建筑业农民工的主观生存质量不佳,与社会支持、工资收入等因素密切相关[6]。Erica等研究证实,以人际支持为基础的社会支持对个体的身心健康具有重要的价值,能部分地预测心理健康[7],即使个体身患疾病,如若拥有以人际支持为主要内容的社会支持,也会使个体的自尊和心理健康维持于较好的水平[8]。众多研究都证实社会支持对身心健康具有保护效用,既能发挥“主效应”作用,又可以发挥“缓冲器”作用[9-11]。Eurelings-Bontekoe等发现,个体感受到他人的理解,寻求社会支持的意愿等,对维持较高水平的健康具有积极效用[12],然而,现实生活中农民工普遍缺乏心理健康服务需要的意识[13],他们发挥社会支持系统效用的意愿停留于较低水平。马凤鸣等提出,建构以社区和家庭为主的社会支持网络,可以帮助提升农民工市民化的意愿,提升其生活质量[14]。由此,改进农民工的生活质量和健康状况,既需要良好的社会支持系统作基础,又需要唤起和激发他们利用社会支持的观念和意识。在这个过程中,家庭支持及婚姻关系扮演了重要的角色。

来自家庭的物质和精神支持是个体社会支持的重要内容,婚姻对农民工的身心健康、家庭幸福等具有显著的预测作用[15]。廖传景等研究发现,已婚和未婚农民工的社会支持具有显著差异,社会支持与社会交往的相关以及预测心理健康的程度和方式也有显著差异[16],但已有研究尚未揭示农民工的婚姻生活质量如何通过影响社会支持系统效用的发挥,进而作用于个体的健康。由于建筑业农民工的职业生存环境具有特殊性:环境更艰苦,身体负担更重,他们更需要获得来自家庭(婚姻)的支持,以维持其健康水平,改善健康状况。那么,建筑业农民工的健康状况与婚姻生活质量、社会支持之间有什么样的关联?农民工的婚姻生活质量对其健康具有什么样的影响?婚姻生活质量如何通过影响社会支持系统进而作用于健康?还有哪些因素会对彼此的关联产生作用等问题都有待进一步探究。本研究试图从婚姻调适与社会支持的视角为农民工健康问题的解析、预防和干预提供实证依据。

二、研究方法

(一)对象

以温州市瓯海区10个建筑工地的农民工为调查对象,采取整群随机抽样的方法,共发放问卷540份,回收问卷501份,其中有效问卷446份。样本的年龄分布为35.62±9.94岁,其他人口学变量分布:男423人(94.8%),女23人(5.2%);已婚344人(77.1%),未婚102(22.9%);小学及以下87人(19.5%),初中197人(44.2%),高中、中专104人(23.3%),大专及以上58人(13.0%);月收入1 000元以下29人(6.5%),1 000~2 000元151人(33.8%),2 000~3 000元138人(30.9%),3 000~4 000元74人(16.6%),4 000元以上54人(12.1%)。

(二)工具

(1)自测健康评定量表(Self-rated Health Measurement Scale,SRHMS)[17]

SRHMS由许军等编制,共有48个条目,包括3个分量表和9个维度:生理健康分量表(身体症状与器官功能、日常生活功能、身体活动功能)、心理健康分量表(正向情绪、心理症状与负向情绪、认知功能)、社会健康分量表(角色活动与社会适应、社会资源与社会接触、社会支持)。每个条目下有一条0~10刻度的标尺,由评定者在自己认为适当的位置作出标记。3个分量表和量表总分的理论最高值分别为170、150、120和440分,理论最小值均为0分。将总分除以各自题项数,得到平均值,范围为0~10。得分越高,则个体健康状况越好。三个分量表及总量表的α系数分别为0.857、0.847、0.815和0.898,本研究中的α系数分别为0.821、0.839、0.870和0.884。

(2)婚姻调适测验(Marrige Adjustment Test,MAT)[18]

婚姻调适是指夫妻之间在一定时间内的相互适应,是个体对婚姻质量的评定指标。本研究采用Locke和Wallace编订的婚姻调适测验(MAT)。该问卷用于客观、定量地对夫妻的婚姻调适、婚姻质量进行评估,共有15个题项,计算总分,分值在2~158之间,分数愈高表明婚姻调适愈好。该问卷的信度系数为0.90,重测信度为0.59,在临床上可用于区分对婚姻满意和不满意的夫妻,分半信度和同时效度较好,在研究及临床领域应用广泛,之后开发的许多婚姻质量量表都以该量表为效标变量[19]。中文版的MAT经刘培毅、何慕陶[20]和徐安琪、叶文振[21]等的推广和使用,已广泛应用于各种婚姻研究及不同人群的婚姻质量测量。

(3)社会支持量表(Social Support Rate Scale,SSRS)[22]

SSRS由肖水源编制,该量表共10个条目,包含客观支持(可见的或实际的,包括物质上的直接援助、团体关系的存在和参与等)、主观支持(个体体验到的或情感上感受到的支持,如受尊重、被支持与理解的情感体验和满意程度)和支持利用度(个体对各种社会支持的主动利用,包括倾诉方式、求助方式和参加活动的情况)3个维度。各维度及总分越高,则社会支持程度越高。SSRS的重测信度为0.92,各条目的α系数在0.89~0.94之间,本研究中该量表的α系数为0.711。

(三)测量方法和统计

由施测者按照统一指导语对调查对象进行测量,每人完成测评在20~30分钟不等。如调查对象的读写能力不足以独立完成问卷,则由调查者逐条询问,根据回答作出判断,并作记录。所得数据采用SPSS 20.0和Amos 20.0进行处理。

三、结果

(一)建筑业农民工健康、婚姻调适与社会支持的总体情况及群体差异

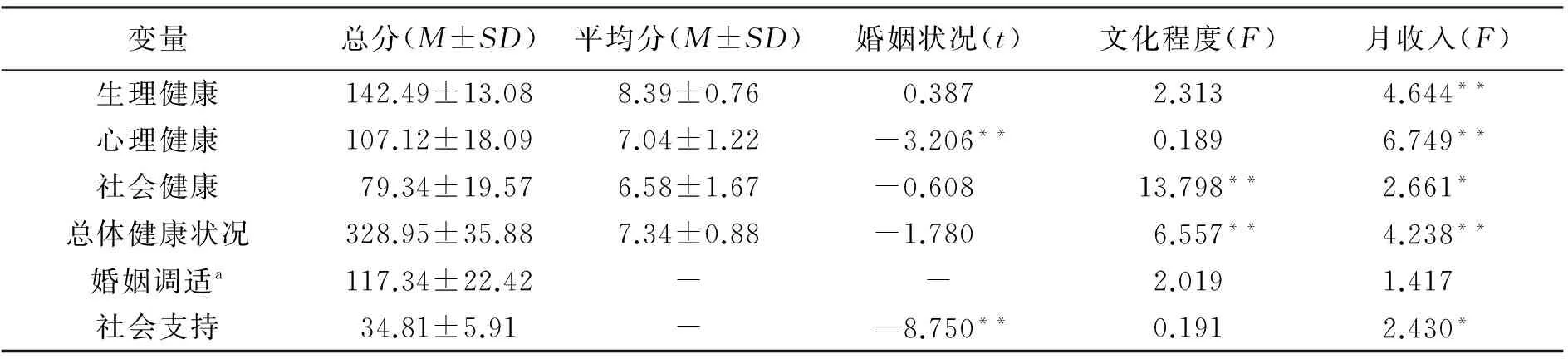

建筑业农民工健康自评得分见表1。比对SRMHS的平均分发现,生理健康最高,社会健康最低且标准差最大。农民工的婚姻调适水平与刘培毅等发现的年轻知识分子中对婚姻满意者的得分113.5分[20]基本相当,总体上属于调适良好状态。群体差异检验发现,已婚农民工的心理健康与社会支持水平显著高于未婚者;文化程度越高,社会健康和总体健康就越好;月收入越高,健康状况和社会支持就越好。

表1 健康状况、社会支持与婚姻调适总体及群体差异

注:a,本表中婚姻调适的统计值均采自已婚农民工。*p<0.05,**p<0.01(下同)。

(二)已婚农民工健康状况与婚姻调适、社会支持的相关

相关分析发现,除社会健康与婚姻调适没有显著相关外,其余各项均有非常显著的关联(见表2)。

表2 健康状况、社会支持与婚姻调适相关(r)

(三)不同婚姻调适水平的健康状况差异

按照MAT分数前27%,中间46%和后27%的比例,将344例已婚农民工的婚姻调适划分为好(MAT≥135)、中(107

表3 不同婚姻调适水平的健康状况差异

(四)人口学变量、婚姻调适与社会支持变量对总体健康状况的回归分析

以总体健康为因变量,控制人口学变量,以婚姻调适和社会支持各维度为自变量进行多元回归分析,结果如表4所示。对比4个回归模型,模型4的解释力最大,文化程度、主观支持、支持利用度和婚姻调适一起预测了总体健康26.7%的变异,回归方程为:“总体健康=181.050+6.404×文化程度+2.336×主观支持+5.612×支持利用度+0.317×婚姻调适”。

表4 回归方程模型汇总表

(五)各变量对健康状况作用的路径分析

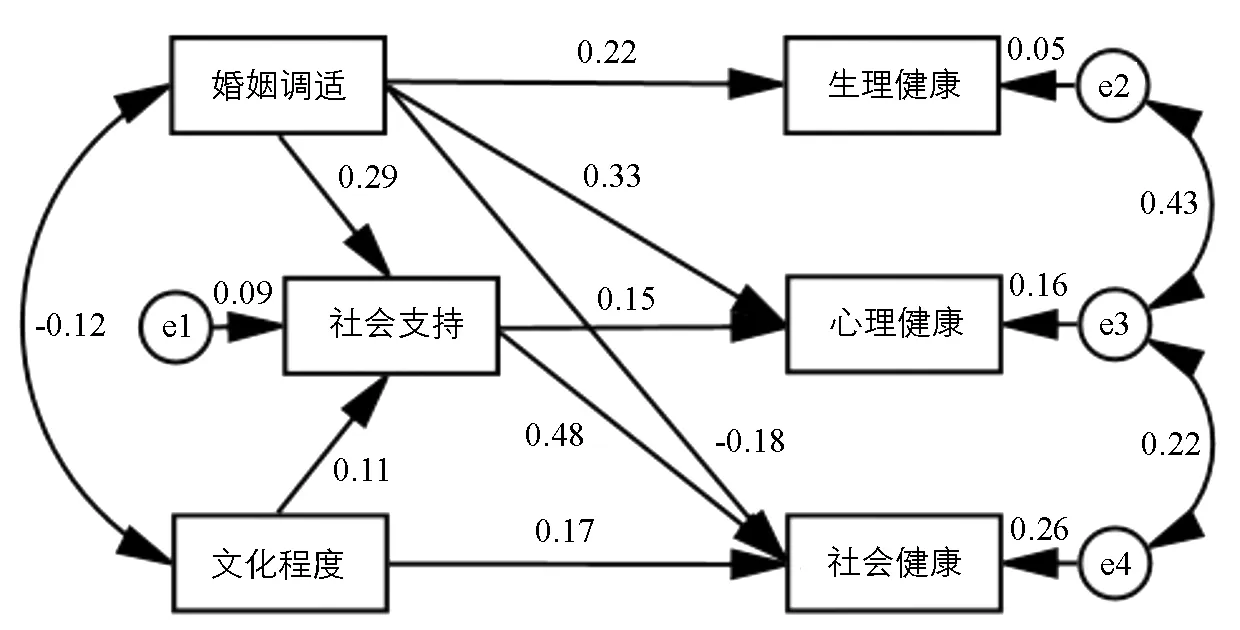

为进一步揭示建筑业农民工健康状况及各变量的关系,根据回归分析的结果,假设婚姻调适与文化程度对农民工的健康具有直接预测效应,同时通过社会支持产生间接预测效应。本研究建构假设模型,验证模型与数据的拟合度,通过多次尝试,得出结构方程模型(如图1所示)。模型的拟合指数:χ2=9.138,df=4,χ2/df=2.285,p=0.058,RMSEA=0.061,GFI=0.991,AGFI=0.954,NFI=0.972,CFI=0.983,IFI=0.984,均达到了测量学要求,拟合效果理想。

Enterprise Container Cloud PaaS Solution Based on Kuerbnetes and Docker……………WANG Junxiang, GUO Lei(3·51)

图1 婚姻调适、文化程度与社会支持对健康状况影响的路径图

四、讨论

(一)整体较差的社会健康状况与较显著的群体差异

本研究中农民工的社会健康水平最低,个体差异最大。这个结果反映了建筑业农民工的社会处境整体较差,他们经常遭遇欠薪,出现工伤无人理会,维权频陷困境[2]。由于从事建筑行业的门槛较低,多数民工文化水平较低,维权意识缺乏,维权能力较差,缺少社会组织的保护,生活圈子狭窄,文化娱乐生活单调贫乏[4]。众多因素共同作用,一定程度上导致了他们的社会健康状况较差,获得的社会支持也相对较少。

群体差异检验发现,已婚农民工的心理健康与社会支持水平显著高于未婚者,这与廖传景等[16]的研究结果是吻合的,也符合人们对这一现象的认知。研究中农民工的文化程度越高,其社会健康和总体健康就越好,这可能与文化知识储备越好,就越容易适应社会,与社会保持良好接触,能获得更多的社会资源和社会支持有关。本研究中农民工的月收入越高,其健康状况和社会支持就越好,这与魏丹[23]的研究结果一致,经济发展和生活水平提高可在一定程度上帮助改善个体的健康状况。

(二)已婚农民工婚姻调适、社会支持与健康状况的相关分析

相关分析揭示建筑业农民工的婚姻生活质量、社会支持与健康状况紧密相关,这得到了相关研究的印证。农民工夫妻之间在一定时间内的相互适应(即婚姻调适)作为一种精神互动、生活关怀活动,对他们的身心健康与家庭幸福具有显著的预测作用[15]。Fowers和Olson认为,婚姻调适是家庭的一项基本功能,婚姻生活是否幸福直接反映家庭生活质量,同时也影响个体的身心健康[24]。

从个体健康的外在影响因素来看,社会支持是一个重要变量。在人们应对压力的过程中,需要一定的物质资源和精神能量,这就是社会支持,其可利用度能在一定程度上减轻个体在特定情境下产生的抑郁等负性情绪[11]。建筑业农民工相较其他行业更难融入城市社会,传统的亲缘和地缘关系就成了他们获得支持的主要来源[4],与个体接触的他人的数量,感受到的他人的理解、自我满意感和人际冲突的严重性,个体寻求社会支持的意愿等,对社会支持发挥对身心健康的效用具有重要的意义[12],社会支持与农民工社会健康的关联也相应较高。

(三)不同婚姻调适水平的健康状况差异分析

(四)农民工健康状况的影响和保护因素分析

从回归分析结果来看,建筑业农民工的受教育状况,感受到的主观支持、对支持的利用度以及婚姻生活质量等对身心健康具有保护作用。相比起客观支持,主观上感受到的支持以及个体对社会支持的支配和使用情况更能影响个体的健康状况[27-28]。婚姻调适较好的农民工,可以从家人、配偶那里获得更多的支持关心帮助,有助于缓解他们的身体疲劳,减少情绪低落等。

进一步的路径分析发现,婚姻调适对生理健康、心理健康与社会健康都具有直接预测效应,同时又通过社会支持对心理健康和社会健康产生间接预测效应。家庭能为个体提供持续的支持,家庭成员的良好互动能增加人们获得支持的数量和种类,从而保护个体的生理、心理和社会健康免于受损[29]。值得注意的是,婚姻调适对社会健康产生了-0.18的直接预测效应,但是社会支持在二者之间发挥了0.14的部分中介效应,社会支持抵消了婚姻调适对社会健康的负向效应。社会支持在婚姻调适和心理健康、社会健康之间起到了部分中介作用。已婚农民工能通过发挥主观支持的效能,有效调动个体的内心资源,特别是主观支持,并积极利用倾诉方式、求助和参加活动等来调节自己的心理和行为,保护自身健康不受外界干扰[12]。

文化程度对社会健康具有0.17的直接预测效应,还通过影响社会支持产生0.05的间接效应,社会支持在二者间发挥了部分中介效应。同时,社会支持在文化程度与心理健康之间发挥了完全中介效应。Barbara等提出,如果个体认为自己有人际无能焦虑感与社会拒斥感,就会影响到个体对社会支持的感知[9],随着受教育水平的提高,农民工对社会支持的感知与利用会产生积极的变化:他们的知识储备会更加丰富,认知能力会不断提升;社会适应能力会得到改善;更积极地与外界接触,懂得寻求和利用社会资源等。通过这些途径,改善了他们的社会支持系统和社会支持水平,成为农民工心理健康和提高了社会健康的保护因素。

五、结论与建议

通过上述测查和分析,得出以下结论:(1)建筑业农民工的社会健康较差,社会支持水平较低,婚姻调适处于良好状态;(2)文化程度与月收入越高,农民工的社会健康状况越好;(3)农民工健康状况与婚姻调适、社会支持呈显著正相关,不同婚姻调适水平的农民工健康状况差异显著;(4)文化程度、主观支持、支持利用度和婚姻调适对总体健康有正向预测效应;(5)婚姻调适通过社会支持对心理健康和社会健康产生间接预测效应,文化程度对社会健康具有直接预测效应,还通过社会支持产生间接预测效应,社会支持在文化程度与心理健康之间发挥完全中介效应;(6)受教育状况、婚姻调适水平、社会支持等都是建筑业农民工健康状况的保护因素。

为帮助改善建筑业农民工的健康状况,根据研究结果提出以下建议:

(1)加强对建筑业农民工社会健康的关注。可以尝试在建筑公司内部搭建农民工互助、团结组织,帮助他们与承包商、工头等就薪资问题、工伤赔偿等事宜积极协商,争取更多保障。呼吁政府部门严格执行劳动仲裁与事故赔偿等法律,给他们提供更多的社会性支援。要积极利用工会等组织开展各种形式的文化娱乐生活,鼓励农民工积极参与,为他们更好地融入社会创设条件。

(2)积极开展科学文化知识、职业技能培训,提升农民工的文化水平。劳务输出地政府可以开展关于建筑工程、施工安全、劳动保护、自我救助等方面的讲座或培训。建筑企业也要有针对性地开展职业技能培训,开展安全生产的宣传和保护工作,以提升其学习意识。各种职业培训机构和高等院校,可以因地制宜举办各种形式的课程班、学历班,帮助提升建筑业农民工的科学文化水平。

(3)开展切实有效的婚姻家庭生活的指导。鼓励农民工加强学习,学习夫妻沟通方式,如必要的时候学会让步,经常就家庭事务共同协商;提高对配偶的信任度,创设条件一起参与共同感兴趣的户外活动;学习理财的方法,改掉不良的嗜好等,提升自我对婚姻与家庭的认识水平,提高婚姻生活的质量,促进身心健康。企业或社区可以适当组织能够促进农民工夫妻感情交流的活动,开展关于婚姻、家庭、子女教育方面的讲座或培训,就如何给家人提供心理和社会支持开展讨论。

(4)积极推进农民工市民化工作,改善农民工的社会生存处境。已有研究者指出,社会融入对农民工的精神健康具有调节作用,全面推动农民工的市民化,促进城市融入是改善农民工精神健康状况的关键因素[30]。推进农民工的市民化是新时期我国经济社会良性发展的重要战略,于农民工个体而言,可以帮助改造其在城市里社会生活环境,有机会接触更优的社会资源,改善社会支持系统,提高自我效能感,积极促进和维护生理、心理和社会健康。

参考文献:

[1]国家统计局.2012年全国农民工总量达2.6亿,同比增3.9%[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/2013-05/27/c_124767822_2.htm, 2013-05-27.

[2]杨召奎.建筑业农民工三大问题待解[N].工人日报,2015-01-15(6).

[3]张洁云.建筑业农民工心理问题探析[J].中共郑州市委党校学报,2013(3):32-36.

[4]苏莉,韦波,凌小凤.建筑工地农民工社会支持与心理健康相关分析[J].现代预防医学,2009(6):1096-1097.

[5]张丽娟.嘉兴市1212例建筑业农民工健康体检结果分析[J].中国初级卫生保健,2014,28(1):73-74.

[6]黄永,王君锋,杨林胜,等.建筑行业农民工生存质量及影响因素分析[J].中国公共卫生,2008,24(6):717-719.

[7]ERICA L, SPOTTS N L, PEDERSEN J M, et al. Genetic effects on women’s positive mental health: Do marital relationships and social support matter?[J]. Journal of Family Psychology, 2005,19(3):339-349.

[8]TUINMAN M A, HOEKSTRA H J, FLEER J, et al. Self-esteem, social support, and mental health in survivors of testicular cancer: a comparison based on relationship status[J]. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, 2006,24(4):279-286.

[9]BARRERA M J, CHASSIN L, ROGOSCH F. Effects of social support and conflict on adolescent children of alcoholic and nonalcoholic father[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1993,64(4):602-612.

[10]COHEN S, WILLIS T A. Stress, social support and the buffering hypothesis[J]. Psychological Bulletin, 1985,98(2):307-357.

[11]HERMAN-STAHL M, PETERSEN A C. Depressive symptoms during adolescence: direct and stress-buffering effects of coping, control beliefs, and family relationships[J]. Journal of Applied Developmental Psychology, 1999,20(1):45-62.

[12]EURELINGS-BONTEKOE E H M, DIEKSTRA R F W, VERSCHUUR M. Psychological distress, social support and social support seeking: a prospective study among primary mental health care patients[J]. Social Science & Medicine, 1995,40(8):1083-1089.

[13]李琼,尹天子,杨帅,等.农民工心理健康服务需要的现状调查与对策[J].西南大学学报(社会科学版),2011,37(3):12-16.

[14]马凤鸣.农民工城市社会适应的影响因素——基于重庆和珠三角的比较研究[J].西南大学学报(社会科学版),2012,38(2):145-150.

[15]舒姝,李辉,陈春媛.心理研究农民婚恋观的结构及问卷编制[J].心理研究,2011(4):77-83.

[16]廖传景,毛华配,张进辅.青年农民工心理症状及影响因素:未婚与已婚的比较[J].中国农业大学学报(社会科学版),2014(3):47-53.

[17]许军,王斌会,陈平雁.健康评价[J].国外医学社会学分册,1999(1):1-3.

[18] LOCKE H J, WALLACE K M. Short marital-adjustment and prediction test: their reliability and validity[J]. Marriage and Family Living, 1959,21(3):251-255.

[19]袁莉敏,许燕,王斐,等.婚姻质量的内涵及测量方法[J].中国特殊教育,2007(12):85-90.

[20]刘培毅,何慕陶.婚姻、家庭与心理健康——对118对年轻知识分子的调查分析[J].中国心理卫生杂志,1991(5):193-197.

[21]徐安琪,叶文振.中国婚姻质量研究[M].北京:中国社会科学出版社,1999:71.

[22]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册(增订版)[M].北京:心理卫生杂志社,1999:127-131.

[23]魏丹.建筑业农民工的工资水平差异及分化机制研究——基于福建省L工地的实地调查[J].南京农业大学学报(社会科学版),2014(4):49-56.

[24]FOWERS B J, OLSON D H. Enrich marital inventory: a discriminant validity and cross-validation assessment[J]. Journal of Marital and Family Therapy. 1989(1): 65-79.

[25]COHEN S, MCKAY G. Social support,stress and the buffering hypothesis: a theoretical analysis[J]. Handbook of Psychology and Heath, 1984(4):253-263.

[26]万懿,张腾霄,杨辉,等.新生代农民工生活压力与负性情绪:婚姻的调节作用[J].中国临床心理学杂志,2014,22(1):163-166.

[27]QUIMBY J L, O’BRIEN K M. Predictors of well-being among nontraditional female students with children[J]. Journal of Counseling and Development, 2006(4): 451-460.

[28]ABBEY A, ANDREWS F M, HALMAN L J. Provision and receipt of social support and disregard: what is their impact on the marital life quality of infertile and fertile couples?[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1995(3): 455-469.

[29]VINOKUR A D, VAN RYN M. Social support and undermining in close relationships: their independent effects on the mental health of unemployed persons[J]. Journal of Personality and SocialPsychology, 1993(2): 350-359.

[30]聂伟,风笑天.农民工的城市融入与精神健康——基于珠三角外来农民工的实证调查[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013(5):32-40.

责任编辑曹莉

网址:http://xbbjb.swu.edu.cn

DOI:10.13718/j.cnki.xdsk.2016.03.014

收稿日期:①2014-11-21

作者简介:廖传景,教育学博士,温州大学心理健康教研室,副教授。通讯作者:张进辅,教授,博士生导师。

基金项目:2014年度浙江省哲学社会科学重点研究基地(浙江省农民发展研究中心)规划课题“农民工市民化进程中的心理困境及应对研究”(14JDNF03YB),项目负责人:廖传景。

中图分类号:B849

文献标识码:A

文章编号:1673-9841(2016)03-0110-07