中美大气科学期刊办刊模式的对比分析

2016-06-17王祥国

王祥国

中美大气科学期刊办刊模式的对比分析

王祥国

[摘 要]基于中美大气科学类科技期刊的刊物管理、审稿、编辑加工、制作过程的差异,分析两种办刊模式的优缺点及可能的原因,提出中国科技期刊国际化不能照搬国外期刊的办刊模式,应探索适合中国国情的国际化发展道路。

[关键词]大气科学;科技期刊;办刊模式;对比分析

[作 者] 王祥国,中国气象学会《气象学报》编辑部专职编辑,副编审。

近20年,特别是中国加入WTO以来,科技论文发表刊物是否被SCI收录、收录期刊的影响因子大小等指标被广泛应用于中国科研成果评价,中国科技期刊与国际接轨的呼声越来越高,对中外期刊差异的研究也日益增多,周仁惠等[1]分析了中外学术期刊刊登作者简介的差异,吴涛等[2]对中外医学科技期刊英文摘要写作做了对比分析并给出撰写建议,李建等[3]讨论了中外生物和农林类科技论文的信息特征差异,王晴等[4]对中国科技期刊都要国际化提出了质疑;中国科技期刊国际化方法的探讨更多[5-8],大多是要求期刊发表文章学术质量、编委队伍、作者来源、发行范围、读者群等方面国际化。李春丽等[9]对中外各3种食品类期刊的运作方式从硬件设施、编辑部是否办有分部等方面进行了对比分析,但不够深入。2015年10月14—15日,中国气象学会年会期间举办了“大气科学前沿进展暨JMR/大气科学期刊编辑论坛”,邀请美国气象学会相关负责人就美国大气科学期刊的办刊方式、出版状况、审稿、编辑加工、校对、印制等内容进行了介绍,中国12本气象科技期刊的负责人交流了各自期刊的办刊方式。基于本人的理解,对中美大气科学期刊办刊模式从以下几个方面做对比分析,供中国科技期刊国际化探索时参考。

一、刊物管理

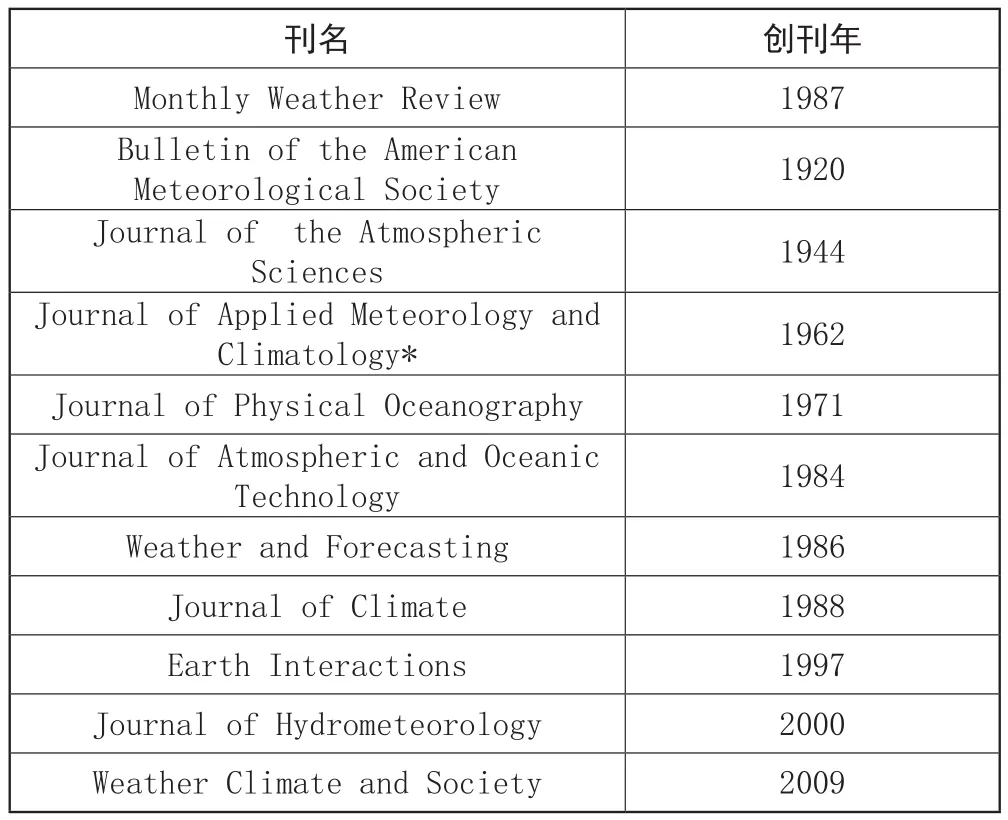

美国共有大气科学类期刊11本(表1)和1本以期刊形式出版的专题系列图书(图1第3行左2),最早创刊的期刊已超百年历史,均由美国气象学会管理主办,各期刊定位准确,分别刊载不同学科的内容,由于语言优势,其作者、审稿专家遍及全球,各期刊之间分工、合作、共赢,遇到内容不适合本刊发表的好文章,可以荐稿到相应的期刊。11本期刊中有9本使用了统一设计的封面版式(图1),品牌效应明显。各期刊均有较稳定的作者、读者、审稿专家群。由于美国期刊出版实行备案制,近年适应科学发展需要,陆续创办了Earth Interaction、Journal of Hydrometeorolgy、Weather Climate and Society等新刊,并将原刊物Journal of Applied Meteorology更名为Journal of Applied Meteorology and Climatology以适应刊登内容变化的要求。中国大陆现有公开发行大气科学类期刊38本(表2),分属不同的单位主管、主办,其中主办最多的单位(中国科学院大气物理研究)也仅有4本期刊,由于中国大陆对期刊的管理实行许可制,对刊号管理较严,刊号资源紧缺,甚至到了只有停一刊才能创一刊的地步,所以为适应科技新进展,刊登新内容,近年刊物更名较多。各期刊间是完全的自由竞争,合作相对较少,各刊物间定位、读者、作者群几乎一致,大家都处于近乎相同的水准上,刊载内容也均一致,无序的竞争造成作者、读者群的混乱,不利于刊物作者群的培养和读者群的稳定。另外,作者投稿也相对盲目,往往是抱着“东方不亮西方亮”的心态,依自己心目中期刊的层次从高到低依次投稿,造成科研成果发表的延迟,浪费编辑、审稿专家的时间和精力。

表1:美国大气科学期刊

表2:中国大陆大气科学公开发行在刊期刊一览

图1:美国气象学会期刊(引自Bob Rauber在中国气象学会年会上报告的PPT)

二、审稿

美国大气科学期刊稿件是由主编按专业分配给不同专业的编委,由专业编委全程负责完成审稿过程,他们有遍及全球的1500多位审稿专家志愿者,审稿通过的稿件返回给主编,退稿直接退给作者,这一过程完全是专业编委一手完成,专职编辑不参与审稿工作,审稿专家也不需付任何报酬,属彻底的自愿奉献。其好处在于专业编委对学科研究前沿进展清楚,送审专家专业对口,由于是专业编委送审,专业编委在学科中的权威地位决定了审稿专家一般不愿因推脱或延误审稿而得罪专业编委,其送审效率、审稿时效性能得到保证,不利处在于编辑部失去对稿件的把握权,易造成专家根据自己的好恶选择稿件。另外,由于刊物经营并不影响专业编委的切身利益,容易造成不同的编委对稿件的松紧把握度不同,给不同领域作者造成刊物审稿不公的印象,也容易形成专业编委垄断本专业发表文章的现象,不利于学科内部的竞争,无法实现“百花齐放,百家争鸣”的出版方针。中国除少数期刊(Advance Atmospheric Science、Journal Meteorological Research,《气象科学》)外,均是专职编辑主导下的审稿模式,由专职编辑根据自己掌握专家和对稿件的认识,选送不同的专家审阅,审稿是在专家与作者“单盲或双盲”下进行的,其好处在于中国现行科学评价体系下,发表科技论文与作者的切身利益关系太大,不仅是学位的取得,职称的评定、聘任,而且影响作者的经济收入。编辑的参与起了一个隔离层作用,有力地减少了可能出现的评审专家与作者的矛盾,打消了评审专家的顾虑,能公正、公平地发表评审意见。其不利处在于,由于专职编辑对学科前沿可能了解不够,送审专业对口无法百分之百保证,对审稿专家与作者关系不清楚,致使有利害关系的专家参与评审稿件,影响审稿质量。另外,由于编辑在中国科学研究工作中的地位较低,送审专家由于种种原因不愿审稿或审稿时效性较差。

三、编辑加工与制作

美国气象期刊编辑工作是分阶段进行,除主编跟踪整个流程外,其他编辑人员是有明确分工的,接受稿件首先是由语言编辑加工,对词、句、段等进行语言、语法审查,完成语言、语法、逻辑的编辑加工,保证进入下一流程的稿件不存在单词拼写、语法、逻辑错误。其次是科学编辑加工,这一步重点在消除文章存在的科学问题,审查文中是否有科学常识性错误,从科学上是否存在推理、逻辑性错误,公式、图表是否存在审稿中没有发现的科学问题,语言、语法是否符合科学规范,单位符号应用是否准确一致等方面做加工。语言加工是否到位也是科学编辑审查的内容,科学编辑加工完成的稿件也就为下一印制做好了准备。制作过程包括排版、校对、印刷等环节,这一步美国大气科学期刊是由专门的外包公司完成的,如果这一阶段发现问题,由主编或科学编辑做进一步确认,然后重新返回制作流程,直至最终完成。而中国气象期刊编辑加工、制作这一过程一般是不分的,由专职编辑一手包办,既是语言编辑,也是科学编辑、责任校对,甚至有的编辑部责任编辑还得负责排版工作,中国期刊编辑被训练成了多面手,什么都要做、什么都能做、什么都要懂,其综合应对能力强,但专业性不够,不易深入。

四、结语

有人会问这两种办刊模式哪种更好呢? 如果比较两种办刊模式的好坏优劣,是仁者见仁,智者见智。相对来说,美国的学术氛围可能好一些,科学是科学,人情是人情,分得比较清楚,其审稿结论并不影响审者与作者的友谊,故美国学者间就学术问题的讨论相对公开、明朗,有的审稿人就直接告诉作者我审了你的文章,存在什么问题,并给出修改意见及科研、写作建议。中国由于“人情”因素的存在,如果将审稿完全给专业编委,那么专业编委的压力就相当大,各种人情稿将压垮所有的专业编委,特别是对退稿的处理顾虑就会相当大,《气象学报》编辑部曾就这个问题征求过常务编委的意见,大多数编委都表示难以处理而拒绝,拒绝的主要理由是“情面”抹不开,时间上不允许,说情压力大而难以处理;反过来作者的反映也不好,笔者曾私下就这个问题征求过作者的意见,普遍反映编委负责审稿可能造成期刊只发与编委关系好的作者或学术观点相似的稿件,持与专业编委学术观点相左的文章将永无发表的机会,不利于学科的全面发展。由此可见,科技期刊的国际化并不能照搬国外期刊的办刊模式,应探索与中国国情相适应的刊物国际化发展道路。

【参考文献】

[2]李建,许杰,邬亚文,等.国内外生物和农林类科技论文的信息特征差异[J].编辑学报,20057(6):467-469.

[3]吴涛,赵娟,袁天峰.中外医学科技期刊英文摘要写作对比分析与建议[J].中国科技期刊研究,2013(3):609-612.

[4]王晴,王跃.所有中国科技期刊都要国际化吗[J].编辑学报,2005(6):58-59.

[5]徐宁.中国学术期刊的国际化之路[J].辽宁税务高等专科学校学报,2005(3):71-72.

[6]肖宏.面向国际的学术期刊发展措施[J].编辑学报,2001(3):177-179.

[7]许志敏,陈小彪.学术期刊国际化研究局限、操作误区及其困境摆脱——基于国际传播视野的分析框架[J].编辑之友,2014(1):46-49.

[8]赵其明.学术期刊国际化的内涵与保障措施[J].中国图书馆学报,2004(154):83-87.

[9]李春丽,戴陵江,秦和平.中外食品类核心期刊运作方式的比较研究[J].中国科技期刊研究,2007(3):432-434.

作者简介[1]周仁惠,李宏伟,汤兴华.国内外学术期刊刊登情况对比分析[J].编辑学报,2007(6):21-422.