社会变迁中城乡低保标准的演变和思考

2016-06-17树革

◎树革

社会变迁中城乡低保标准的演变和思考

摘要:最低生活保障制度在保障城乡困难群众的基本生活、维护社会和谐稳定等方面发挥了重要作用。本文通过对低保制度运行情况进行地区间、城乡间、低保标准与消费支出以及城镇低保标准与最低工资的比较,分析了我国低保标准变动的态势,并在此基础上提出完善低保标准的政策思考。

关键词:低保标准;最低工资;消费支出;比较

城镇居民最低生活保障制度自20世纪90年代建立以来获得了很大发展,特别是在社会救助制度城乡统筹发展的过程中,最低生活保障制度从城市扩展到农村地区,使得城乡居民最低生活保障制度成为我国社会救助制度的核心制度安排和保障城乡困难群众生活的社会安全网。其中,最低生活保障标准的确定是实施社会救助的关键环节, 是社会救助政策的重要方面,直接关系到城乡困难群体的民生保障和社会救助制度的科学性、流动性和可持续性。因此,着眼于共享性和发展性相结合的社会政策原则,我国的社会救助制度需要着力构建以公平性、流动性和可持续性为特征的积极的社会救助标准政策。

经济社会发展中城乡低保标准的变化

1.经济发展和实施社会救助政策能力的提升

作为一项重要的社会政策,社会救助制度的进步与我国改革发展紧密相连。改革开放以来,我国国内生产总值和财政收入有了很大提高,为实施更加宏大的社会救助政策提供了有效保障。20世纪90年代中期以来,随着经济体制改革的推进,对建立与市场经济发展要求相适应的新型社会救助制度提出了紧迫的要求;同时,国家财政能力的增强以及社会保障制度建设重要性的凸显,成为社会救助制度发展的历史条件。1990-2015年间,我国的国内生产总值从18774.3亿元增长到676708亿元;人均国内生产总值从1654元增长到49351元;其中,2000-2014年间国家财政收入从13395.2亿元增长到140349.7亿元。在社会救助发展过程中,中央财政对于低保制度的可持续发展和政策实施发挥了重要的支持作用。自低保制度特别是农村低保制度建立以来,我国社会救助规模显著扩大,2015年年末全国共有1708万人享受城市居民最低生活保障,4903.2万人享受农村居民最低生活保障,同时,社会救助标准不断提高,中央专项低保转移支付迅速增长。2000-2014年中央专项低保转移支付从15.0亿元增长到1101.3亿元,增长了72.42倍。

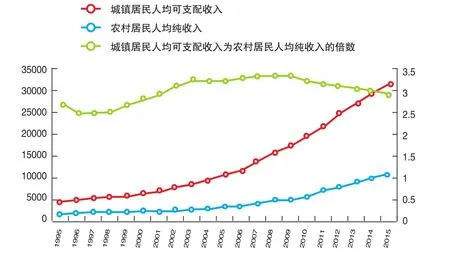

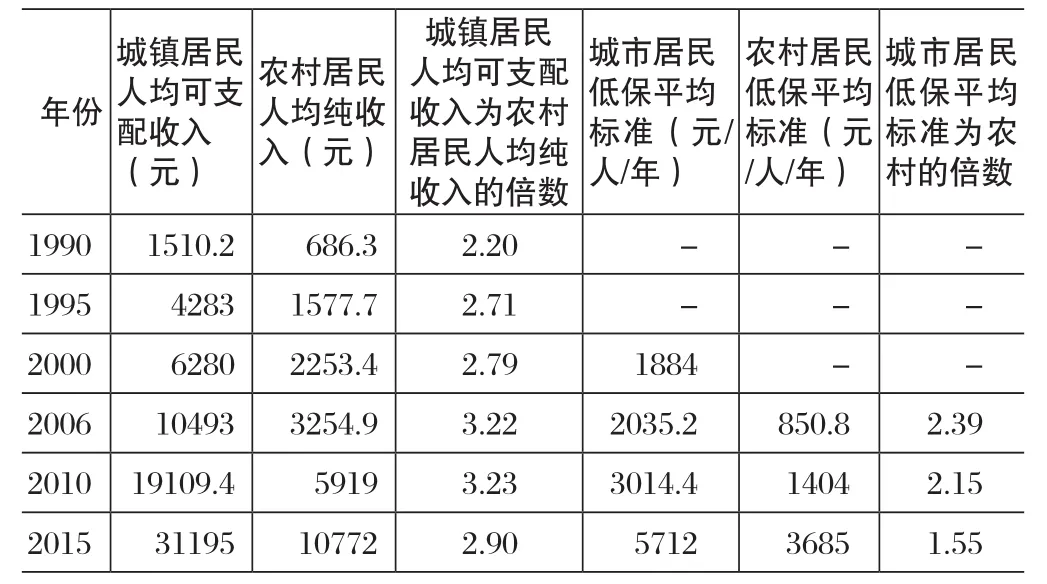

2.城乡居民收入的提高

增加城乡居民收入和提高人民生活水平是改革发展的终极目标之一,共建共享成为当代我国社会政策的重要取向。在推进城乡统筹发展的过程中,我国城乡居民收入显著提高,城乡居民收入差距发生变化。1995-2015年,城镇居民的人均可支配收入绝对值从4283元增长到31195元,农村居民人均纯收入绝对值从1577.7元增长到10772元。同期,城乡居民之间的收入差距经历了进一步的变动历程(见下图)。1995年城镇居民人均可支配收入为农村居民人均纯收入的2.71倍,2015年城镇居民人均可支配收入为农村居民人均纯收入的2.9倍。城乡居民收入增长和收入差距变化成为社会救助标准的重要影响因素(见表1)。

图 1995年以来我国城乡居民收入差距变动趋势

表1 中国城乡居民收入和低保标准变化情况(1990-2015)

3.城乡低保标准的变化

我国的社会救助制度经历了从城乡分治到城乡统筹发展的演变。20世纪90年代中期以来,城市居民低保制度陆续建立;2007年后,农村低保制度正式建立并逐步扩展到全国。在城乡社会救助规模扩大的同时,社会救助标准不断提高,2000-2015年,城市低保平均标准从1884元/人/年增长到5712元/人/年;2006-2015年,农村低保平均标准从850.8元/人/年增长到3685元/人/年。

比较视野下的低保标准变化

1.低保标准的城乡比较

低保制度的差异性不仅表现在城乡低保制度建立的时间不同,也表现在城乡低保标准的差别上。尽管低保制度建立以来,城乡低保标准均有不同程度提高,但是城乡之间仍有较大差距。近年来,随着社会保障制度的城乡统筹发展和城乡一体化发展,城乡低保标准差距总体趋小,在部分地区实现了城乡低保标准的统一。从全国城乡低保标准差距变动与城乡居民收入差距变动的对比情况看,方向大体一致。2006-2015年,城镇居民人均可支配收入为农村居民人均纯收入的倍数从3.28倍下降到2.9倍,城市低保标准为农村低保标准的倍数从2.39倍下降到1.55倍。

2.低保标准的地区比较

低保标准的地区差异性是指区域经济发展不平衡下不同地区之间社会救助力度存在差距。这与社会救助的规模、财政可支付能力及社会救助政策的理念考量等因素密切相关。具体表现如下:一是不同经济区域之间社会救助标准存在差异。如2015年东部沿海地区、中部地区、西部地区和东北地区的城市低保标准分别为6957元、5002元、5057元和5606元。二是不同行政单位之间的社会救助标准存在差异。如2015年第四季度上海的城市低保平均标准最高,为790元/月/人,而新疆维吾尔自治区的城市低保标准最低,为349.23元/月/人。

3.低保标准与居民消费支出的比较

低保制度作为抵御社会风险的最后安全网,保障性是其制度本身的首要功能和政策目标,需要在制定低保标准时将其与各地区的经济发展、收入水平和物价状况等结合起来。从各地区城市低保平均标准与城市居民人均现金消费支出的对比情况来看,城市低保标准占城镇居民人均消费支出的比例均高于20%,其中,西藏自治区城市低保标准占城镇居民人均消费支出的比例达到40.89%,为最高;多数省级行政单位城市低保标准占城镇居民人均消费支出的比例大体保持在1/5-1/3之间(见表2)。

4.城市低保标准与最低工资的比较

低保标准的制定需要在保障民生和促进就业两方面实现统筹和一致,以便较好地实现社会救助的流动性和可持续性。在社会救助标准制定和调整的过程中,城市低保标准和最低工资之间的关系成为重要的考量因素,已经成为我国一些地区社会救助标准计算和调整的重要政策实践和政策经验。为了激活就业目标,城市低保标准在最低工资中的占比大体呈现下降趋势,成为我国社会救助政策的重要特点。如北京市,2003-2015年城市低保标准与职工最低工资之比从62.37%下降到41.28%。

表2 2014年城镇居民低保标准与居民消费支出的比较

进一步完善低保标准的政策思考

1.坚持共享原则并根据经济发展状况逐步调整低保标准

结合当前我国低保对象的人口总量、经济发展新常态和社会救助的国际经验来看,总体上,我国的低保群体规模需要在社会救助法治化的进程中实现规范有序发展;同时,坚持渐进增长的原则和共享发展理念,根据经济的发展实际和财政承受能力进一步适度调整和提高城乡低保标准,保障城乡困难群众的基本生活,使得人民群众能够分享经济发展的成果,促进社会救助功能目标更好地实现。

2.实施积极的社会政策,完善城市低保标准与最低工资的协调机制

城市低保标准的制定和调整需要着眼于有效协调和统筹安排民生保障和就业激活功能的实现,把低保标准与最低工资标准之间的合理替代率和比率关系确定在较为合理的区间,有利于实施更加积极的劳动力市场政策和社会救助政策,以激活就业,提升社会救助对象的工作积极性,促进社会救助制度的流动性,实现社会救助制度的可持续发展。

3.把发展性社会救助理念融入社会救助标准制定和调整的政策中

低保制度的发展需要进一步科学统筹经济增长与低保标准提高的关系,统筹低保待遇提高与经济发展、劳动力市场状况之间的关系,体现发展性的政策导向。在低保标准的政策上,需要针对低保群体社会来源的多元化和多样化的特点,把对儿童和未成年人的社会救助作为社会政策的重要导向,适度提高对其的救助标准。

4.统筹中央政府与地方政府社会救助资金安排之间的关系

在社会救助政策的实施和推进中,中央政府在社会救助的资金支持上发挥着重要的作用,为了促进低保制度的可持续发展和公平发展,需要统筹安排中央政府和地方政府在社会救助资金上的分担比例,做到科学调整和分类分档管理,使得中央与地方之间的社会救助资金比例关系更加科学地反映地方社会救助发展的现实需求,并为我国社会救助制度可持续发展提供重要的制度和资金保障。

(作者单位:北京市社会科学院社会学所)

中图分类号:C913

文献标识码:A

DOI:10.13561/j.cnki.zggqgl.2016.04.005 ■ 编辑:田佳奇