新常态下企业创新型人力资本投资研究

2016-06-16赵振宽邹昭晞

赵振宽,邹昭晞

(1.贵州财经大学管科学院,贵阳550025;2.首都经济贸易大学工商管理学院,北京10070)

新常态下企业创新型人力资本投资研究

赵振宽1,邹昭晞2

(1.贵州财经大学管科学院,贵阳550025;2.首都经济贸易大学工商管理学院,北京10070)

摘要:中国作为一个处于发展中阶段的人口大国,伴随着经济回归中高速增长,经济结构不断优化升级,尤其是“互联网+”为新常态注入了新动力,成为驱动经济发展的新引擎,企业竞争优势的实现更需要高素质的创新型人力资本团队来支撑。在不完全契约成为一种常态以及偏好专用性人力资本投资情况下,企业只有清晰地界定员工人力资本产权,明确谁拥有剩余控制权以及做好剩余索取权的安排,有效解决人力资本产权残缺问题,通过事后盈余分配影响事前人力资本投资决策,才能使人力资本投资的整体交易费用最小,产生组织效率。从而实现创新型人力资本存量价值增值及人力资本效率提高,这对新常态下中国企业创新能力的提升具有重要的理论与现实意义。

关键词:新常态;人力资本产权;不完全契约;人力资本投资

①见蔡昉《家族企业或许更适应经济新常态》,中国经营报,2014-12-15(A15)。

一、引言

2014年5月,总书记、国家主席习近平在河南考察时首次使用“从当前中国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态”的表述。2014年11月,习近平在亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会上系统阐述中国经济新常态问题,将经济新常态的主要特点归纳为“速度、结构、动力”六个关键词,即“经济增长从高速转为中高速”、“经济结构不断优化升级”、“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”几个主要特征。新常态还是一种“经济增长率很低、风险非常大、失业率高的经济状态”(林毅夫,2012)。[1](p4-p7)因此,新常态是继我国改革开放30年经济高速增长以后出现的不同于以往的、正在逐渐演变成为经济发展较长时期相对稳定存在的基本特征,认识并把握经济新常态的特性将会带给中国企业新的发展机遇。

新常态下的企业将面对更加激烈的竞争,集中体现在如何找技术、找创新的机会(蔡昉,2014),①企业竞争优势的获取也愈来愈依赖于创新驱动给企业带来的价值贡献。具有竞争优势的企业更重视在员工技能等方面的人力资本投资(舒特和杰克逊,Schuler &Jackson,1987),[2](p207-p209)该项投资对经济新常态下创新型企业的发展显得尤其重要。中国作为一个处于发展中阶段的人口大国,伴随着经济回归中高速增长,经济结构不断优化升级,尤其是“互联网+”为新常态注入了新动力,成为驱动经济发展的新引擎的出现,企业竞争优势的实现更需要高素质的创新型人力资本团队来支撑。一个人从学校毕业并没有完成人力资本投资过程,经历了企业人力资本投资的在职培训才是形成人力资本优势的主要方式。

人力资本领域主要代表性的研究成果有,舒尔茨(Schultz,1961)[3](p1-p17)、明塞尔(Mincer,1958,1962)[4](p281-p302)[5](p50-p79)、贝克尔(Becker,1962,1964)[6](p9-p49)[7]等学者在人力资本投资对社会经济增长等方面的研究贡献。但是,少有学者对经济新常态下中国企业的创新型人力资本投资给予关注。本研究从不完全契约和人力资本产权视角拓展了企业人力资本投资理论,为经济新常态下的中国企业开展创新型人力资本投资进而建立起人力资本竞争优势提供理论上的参考。

二、人力资本的涵义

对人力资本涵义的研究最早可以追溯到斯密(Smith,1776),他将国民后天获取的能力看作是创造利润的使用工具一样的固定资本。[8]但是,受“人不是财产或者可以买卖的资产”的伦理学观点制约,经济学家们一直不愿意接受“人可以对其自身投资的简单的现实”(Schultz,1961)。[3]归纳起来,研究这一问题的文献主要从经济增长、企业及家庭个体视角三方面来进行了人力资本理论的有益探索。

(一)经济增长视角的人力资本理论。

Solow(1957)的研究成果表明,资本和劳动对经济增长的贡献只有12.5%,将其余87.5%的贡献归功于技术进步。[9](p312-p320)舒尔茨(Schultz,1961)受到索洛残差的启示,将人力资本视为人类自身在经济活动中获得收益并不断增值的潜在能力,认为人力资本对国家财富增长起到了决定性作用;同时,他还认为贫穷国家落后的主要原因是不重视增加人力资本的投资。[3]贝克尔(Becker,1962,1964)强调人力资本投资是用于增加人的资源而影响未来货币与心理收入的活动,包括正规学校教育、在职培训、医疗保健、迁移以及收集价格与收入信息等多种形式,而在职培训是人力资本投资的主要形式。[6][7]明塞尔(Mincer,1962)用统计方法估算出美国对在职培训的投资总量及该项投资获得的个人收益率,开创人力资本收益实证研究的先河。[5]基于经济增长视角的研究成果主要解决了人力资本投资与物质资本投资在国家或地区经济增长哪一个更有效率的问题,为国家或地区经济增长指明了重点投资的方向。

(二)企业视角的人力资本理论。

阿罗(Arrow,1962)论述了劳动者可以在不脱离本职工作的前提下通过经验积累来提升自身人力资本的价值,称为“干中学”理论。[10](p155-P173)卢卡斯(Lucas,1990)的研究认为,学校教育是形成个人能力的内在效应,“干中学”是形成个人能力的外在效应,二者共同构成人力资本[11](p92-P96)。明塞尔(Mincer,1997)视“干中学”为决定人的生产能力水平高低的最主要因素。[12](p26-p47)张文贤(1999)认为,人力资本是以某种代价获得并能在劳动力市场上具有价值的能力或技能[13]。斯图尔特(Stewart,2002)将员工视为企业的投资者,只不过他们投入企业的要素不是实物资本,而且其时间、精力及智力等要素[14](p4)。江小娟(2008)认为企业员工之间存在相互依赖的共存关系,即企业可以为员工提供“干中学”机会而使其人力资本增值;人力资本也可以通过获得使用本企业各种资源渠道,提升自身能力。[15](p4-P10)企业是市场竞争的主体,从企业视角探索的人力资本理论实际是在寻找人力资本投资的有效方法与途径,具有理论价值和实践上的可行性。

(三)家庭及个体视角的人力资本理论。

贝克尔(2005)成功地运用研究企业和消费者的经济分析框架来探索居民户和家庭的人力资本投资。[16]舒尔茨(1990)基于生命周期理论探索了个体花费在健康、教育与迁移等方面的投资成本与收益。[17]罗默(Romer,1996)则对每一人力资本的知识形成规律进行探索,认为人力资本由特定人员的能力、技能和知识等构成。[18]家庭及个体视角的人力资本理论将研究拓展到人力资本产生的源头,探索始于家庭的个体人力资本投资成本、收益以及家庭对个体人力资本形成的重要影响,为人力资本投资个体成长提供了可行的微观研究视角。

综上所述,本文认为人力资本是个人头脑中具有专用性价值的知识、技能和潜在能力,其成长受到企业和家庭的重要影响,在国家或地区经济增长中发挥关键作用。个人与其自身人力资本具有不可分离的产权特性(罗森,Rosen,1985)。[19]此外,人力资本通过控制互补性非人力资产发挥其价值和作用,具有随着工作经验增加不断增值或随着失去工作而不断贬值的价值属性。因此,关注人力资本不同于物质资本的产权特性,可以有效地提高人力资本投资的价值及效率。

三、人力资本的产权性质

德姆塞茨(Demsetz,1990)认为,产权是使自己或他人受益或受损的权利,产权的主要功能是引导人们在更大程度上将外在性内在化。[20](p49-p55)通俗地讲,产权也就是其所有者可以对其拥有的财产进行处置的权力。产权由使用权、收入权与转让权构成(张五常,Cheung,1982)。[21]

目前,学者们对人力资本产权的认识可以归纳为三种主流观点:一是,认为人力资本产权是具有市场交易过程中类似物权特征的所有权及派生的使用权、收益权和转让权等权利的总和,强调人力资本产权具有获取收益的排他性使用的权利;二是,基于个人与其自身人力资本产权不可分离的特点,认为人力资本产权是人力资本所有者通过对自身具有经济价值的知识、技能及健康获取收益的一种剩余索取权;三是,根据人力资本产生于家庭,其独特价值形成于企业的特征,得了人力资本产权本质上是基于企业剩余控制权和剩余索取权的统一的观点。

本文是认为从企业剩余控制权和剩余索取权统一的角度探索新常态下的人力资本投资具有更大的理论和现实意义。由于人力资本产权的独特性,对人力资本投资采用激励手段的效果要远胜于压榨。周其仁(1996)断言,企业中的人力资本产权具有个人属性,非“激励”难以调度。[22](p71-p80)企业中人力资本产权的性质在于,员工拥有自身人力资本的控制权以及由此产生的人力资本的剩余索取权,通过签订契约协议转让给企业一定期限的人力资本使用权;工作时间与非工作时间,实际上是界定人力资本的收入权——哪部分归企业,哪部分归员工个人;契约期间员工人力资本借调与劳务输出,则是界定了人力资本一定期限的转让权。在劳动分工充分发展的今天,企业对专用性人才具有更加迫切的需要,而专用性人力资本的培养却是一项漫长且消耗巨大成本的系统工程,这就使得专用性人力资本在企业中愈显其稀缺性。正是由于这种稀缺性,使得人力资本产权拥有者对企业剩余控制权和剩余索取权具有日益增长的要求。因此,人力资本要参与分配,享有企业剩余权,成为企业风险的真正承担者及风险收益的获取者(杨京星、张荣刚,2007)。[23]

中国三十多年的改革开放的成功经验,实质上就是在不断厘清产权以及对产权的保护和界定基础上降低了交易费用,由此激励全民驱动了波澜壮阔的中国经济增长奇迹。因此,在经济新常态下,作为一个处于发展中阶段的人口大国,伴随着经济回归中高速增长,经济结构不断优化升级,培育企业创新动力要在认清人力资本的产权特性基础上,对企业人力资本的产权进行界定和保护,满足人力资本产权拥有者对企业剩余控制权和剩余索取权日益增长的要求,进行有效的创新型人力资本投资。剩余控制权和剩余索取权残缺不全或搭配不当称作产权残缺(肖耿,1997),[24]产权残缺大量且严重存在于当今中国经济和企业中,已经构成导致经济效率较低的重要原因(费方域,2006)。[25]现代社会,企业是市场经济运行的主体力量,而人力资本是其进行企业价值创造和价值实现的原动力(赵振宽,2009)。[26](p105-p107)但是,专用人力资本投资在带给企业在职培训投资收益的同时,也给企业带来了相应的风险与挑战。对于一个处于发展中阶段的人口大国,人力资本投资的研究颇具重要的现实意义。

四、企业创新型人力资本投资

通常情况下,企业人力资本投资可以从员工安全、健康、在职培训和工作满意度几个方面进行,注重人力资本存量价值与效率提升。在员工安全方面,从最有利于员工的身心健康出发,给员工解决安全舒适的住宿、出行条件,帮助解决员工子女入学教育等,为员工创造一个舒适、文明的工作环境以及和谐的人际关系,让员工能够全身心投入到企业创新工作中而无后顾之忧。在员工健康方面,主要是从预防、消除及减轻员工疾病角度出发,防止各种职业疾病对企业人力资本侵蚀;为员工提供养老、医疗、工伤、失业及生育等社会保险及商业补充保险;实施员工援助计划(EAP),针对员工中已经出现的心理和行为问题进行指导和帮助,保护企业人力资本的健康发展。在工作满意度提升方面,可从员工工作性质、团队评价以及企业评价等方面找到主要影响因素,设计指标体系展开调查评价;根据员工满意度评价结果集思广益,有针对性地采取提升员工满意度措施。在人力资本的各种投资形式中,以提升员工在职学习和经历的在职培训成为企业人力资本投资最主要的形式。新常态下,企业不再以提升粗放型扩张速度为经营方向,在经济结构不断优化升级的压力下,创新驱动已经成为其获取企业竞争优势的核心要素,而创新驱动需要培育创新型人力资本,在职培训亦是首当其冲。在职培训也是一种高收益率的人力资本投资方式,是员工个人成长与企业提升人力资本价值的最佳途径。

由于人力资本与其所有权的不可分离性,员工参与培训的积极性以及员工培训后工作的主动性决定了企业在职培训投资必然会面临较大的决策风险,其人力资本投资收益也具有较大的不确定性。当前,随着“互联网+”成长为新常态下驱动经济增长的新引擎,大数据、云计算、物联网等的发展及应用,使得传统企业面临着从劳动力成本优势向创新成本优势的巨大转变。企业创新的关键在于培育创新型人力资本,而人力资本创新核心在于创新型人力资本投资,这需要建立有效的人力资本产权保障措施。基于此,有效实施经济新常态下的企业人力资本投资,合理安排在职培训内容与人力资本激励,才能立足于知识创新实现人力资本存量的价值增值和效率提升目标。

(一)人力资本专用性和不完全契约下的人力资本产权保护。

契约是经济分析的基础在于,无论是市场交易还是企业内部交易,都或隐或显地依靠某种形式契约为媒介来实施。从某种程度上讲,企业组织本质上就是由契约、协议和各个组织成员之间的默契合作构成的一系列关系的总和。科斯定理告诉我们,作为经济组织的企业总是倾向于选择交易费用最小的组织形式进行各种投资活动(Coase,1937)。[27](p386-p405)由于不可能存在零交易成本和完全信息,也就意味着不存在完全契约的情况,即契约不完全是一种常态。在此背景下,准租金的分配是取决于事后的讨价还价而非事先解决。企业偏好于专用性人力资本投资,这种人力资本只有与它所依赖的互补性非人力资产相结合,才能形成高效的生产率和收益。但是,人力资本专用性较高的情况下会导致员工的沉没成本和转换成本较高,由于担心事后无法占有其投资收益从而造成投资不足以及生产可能性曲线向内移动;而企业一方出于提高竞争力和效率的要求,对专用性人力资本的存量需求却在不断增长。因此,在企业中不可避免地出现了企业对专用性人力资本的巨大投资需求与员工对专用性技能投资不足之间的矛盾,这也构成了企业人力资本投资的主要障碍。

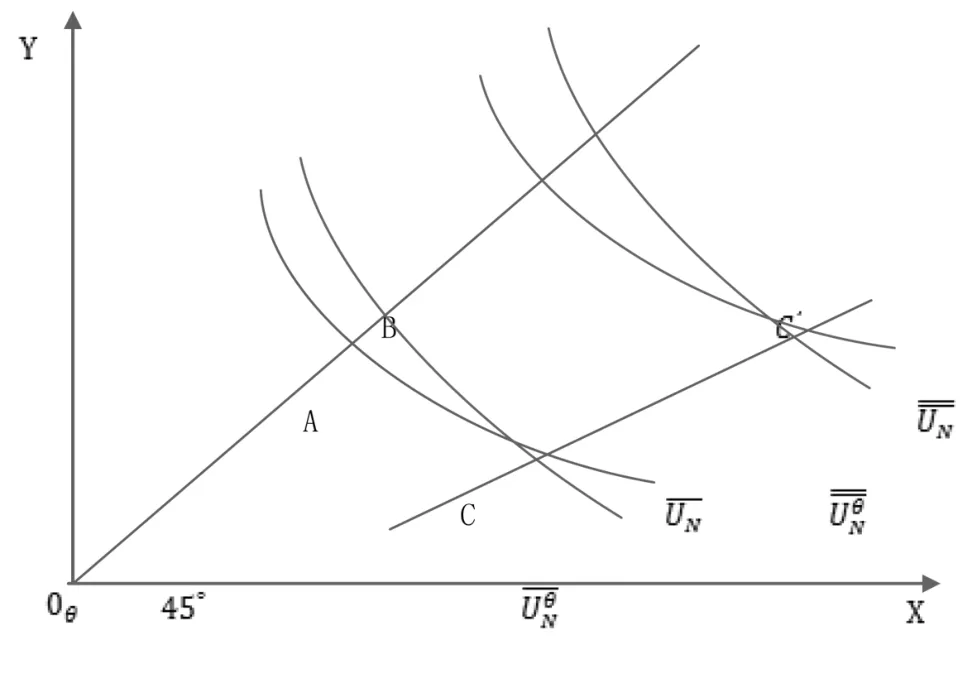

为了具体说明这一问题(见下图1),横轴表示专用性人力资本在一定生产技术条件下所能生产的产品数量X,纵轴表示专用性人力资本在一定生产技术条件下所能生产的产品数量Y。AB、CD、EF表示所能达到三种生产可能性曲线,假设E为初始均衡点。可见,在完全契约情况下,生产可能性曲线会外移,相切于较高的人力资本效用曲线,实现更高的生产效率;相反,在契约不完全情况下,生产可能性曲线会内移,相切于较低的人力资本效用曲线,实现更低的生产效率。由于不完全契约和偏好人力资本专用性投资情况下,专用性投资会降低人力资本投资者的讨价还价能力,使准租金分配上出现不公平,进而导致人力资本投资者的投资意愿不足。

有效率的组织是经济增长的关键,而要保持经济组织的效率,就需要进行制度安排和确立产权,以便刺激个人将经济努力转变成私人收益率接近社会收益率的活动(诺思,2009)。[28]因此,在契约不完全和偏好人力资本专用性投资情况下,企业只有清晰界定员工人力资本产权,明确谁拥有剩余控制权以及做好剩余索取权的安排,有效解决人力资本产权残缺问题,通过事后盈余分配影响事前人力资本投资决策,才能使人力资本投资的整体交易费用最小(这些交易费用主要是指人力资本投资中的协调和激励费用),产生组织效率。

图1 生产可能性曲线与人力资本专用性需求

一般地,企业契约包括标准契约界定和流动性契约界定两个部分(杨京星张荣刚,2007)。[23]标准契约可参照市场上劳务价格界定员工人力资本存量,流动性契约可对培训后员工能力的提升进行动态认定;同时,标准契约可根据流动性契约进行动态调整和修正,以尽量减少契约不完全造成的影响。员工人力资本专用性投资契约能够增强员工与企业双方合作的可靠性和稳定性,企业通过控制互补性的非人力资本消除合作过程中面临的不确定因素影响而“套牢”员工;而员工则会因为“套牢”问题,造成人力资本专用性投资意愿不强。因此,企业必须在标准契约基础上形成企业惯例,形成建立在人力资本创新价值基础上的企业与员工合作及利润分享机制。利润分享机制能够起到两方面的作用:一是,可以激励员工积极参与企业专用性人力资本投资;二是,能够促进企业的自我控制和自我监督,减少企业监督的成本费用。聂辉华(2003)认为,企业应该建设成能够有效地与员工人力资本相结合的粘性组织,即企业拥有一些与员工之间不可分割的要素,使得该要素与员工个人结合后产生更高收益或离开后受到更大损失。[29](p64-p69)因此,企业在进行人力资本投资时,只有形成基于剩余控制权和剩余索取权分配的企业人力资本粘性合作平台的合约式保护制度及利润分离机制,才能使企业与员工能够共担风险、共享收益。

为了更好地说明员工努力的激励作用,我们假设个体N付出努力θ,会使利润提高的概率由P1变为Pθ1,且Pθ1>P2(如图2)。代理人只能选择两种努力程度:0或θ。假设企业所有者不能观察到员工的努力程度,但是双方均能够观察到产出或利润。假设企业所有者是风险中立者,而员工是风险规避者。我们可以通过员工的无差异曲线图考察员工努力程度的影响。由于员工努力使利润提高的概率增加到Pθ1,在B点员工无差异曲线的斜率会变陡,即为-Pθ1(1-Pθ1)。然而,由于付出努力会降低员工个体效用水平,使得无差异曲线上的效用会降低,即为。因而,在A点员工没有付出努力的无差异曲线的斜率为-P1(1-P1),效用为

图2 员工努力程度无差异曲线

通过分析可以知道,在企业与员工之间存在一系列对A点的帕累托改进,即可以保证双方的效用至少和A点相同。在保证员工努力程度无差异曲线有意义情况下,我们可以在连线上找到双方在自然状态和员工努力程度不可观测下实现的最优解,该最优解可以使得双方能够实现共同分担风险收益。

因此,为了更好地激励员工提升自身人力资本的努力程度,企业应建立基于员工专用性人力资本投资的剩余控制权和剩余索取权的制度性安排:一是,给予专用性人力资本员工基于非专用人力资产控制及专业决策的剩余控制权,建立企业专用性人力资本晋升高级技术和管理职务的职业发展通道,但企业可以通过解雇员工保留对非专用人力资产的最终控制;二是,基于人力资本专用性给予骨干员工对企业的剩余索取权,采用鼓励员工参加培训的激励性薪酬制度,将培训后员工人力资本产生收益增加的一部分依据员工人力资本产权的重要程度作为奖励以人力资本股权形式分配给员工,使员工培训后努力工作带来的收益扣除其努力工作付出的成本后的净收益要高于员工不培训时努力工作获得的收益。这种制度性安排的关键在于对专用性人力资本贡献与报酬的测度是否相一致,而这种测度在很多情况下可以由市场机制来完成,从而有效地解决了由于人力资本专用性投资缔约后机会主义产生的套牢问题。与此同时,还应保证企业培训后总收益减去奖励给员工的部分收益后也应大于或等于其所花费的培训费用,从而使员工和企业都具有培训动力。人才资本股权收益也可以形成员工持股,培育企业事业合伙人制度,从而能够有效避免企业发展较好情况下被证券市场资本方恶意收购的风险。①事业合伙人制,通常是指聚焦于管理层及具有企业专用技术的骨干员工,通过股权和相关机制的运作,形成对企业发展出企业的核心经营管理团队,再扩大员工范围以达到捆绑员工共同发展事业,共同实现企业长期目标的一种制度。这样,企业与员工之间会逐渐形成基于人力资本使用权交易的粘性组织,耦合共生的人力资本结构性保护制度也就自然会产生实际效果,从而有利于企业与员工人力资本之间的长期合作,促使双方能够共享收益、共赢发展。

(二)采取有效的创新型人力资本培训策略。

新常态下的中国企业尤其要面对更为不确定性的外部环境,一旦在企业中建立起对员工专用性人力资本产权合约式保护的企业人力资本粘性合作平台以后,创新型人力资本投资活动就成为一种企业制度行为,从而激励员工积极投入到创新型人才培训中去。而作为在职培训的投资方,企业的培训目标在于为员工提供更多提升技能的成长机会,以获得培训后企业更高的生产效率。然后,让员工了解经济新常态的时代要求,使经过培训的创新员工受到企业应有的尊重,来调动员工参与培训的积极性以及引导企业资源重新配置就显得尤其重要。

1.人力资本培训内容安排。

新常态下,创新型人才的培养要求企业在职培训内容要以企业对人力资本不同技能的需求程度来安排,以达到人力资本存量价值增加和人力资本效率提高的目的。坎贝尔等(Campbell et al.,2012)认为,企业如果想让员工的人力资本成为其持续竞争优势的来源,就必须建立专用性人力资本的投资等能够有效地阻止员工带走有价值的知识与技能投奔竞争对手的隔离机制。[30](p376-395)由于多数在职培训在提高提供培训企业员工未来边际生产力的同时,相应提高针对其他企业的边际生产力,从而也增加了人力资本的社会稀缺性。于是,一些企业不愿意选择这种人力资本培训的投资方向;可是,员工却因能够受益于一般性人力资本培训而愿意付费,此种培训可以界定为一般性人力资本培训。

但是,由于人力资本一旦成为专用性资产会产生准租金,也会伴随机会主义行为的出现,员工害怕因企业敲竹杠导致准租金无法弥补其发生的沉没投资,因此不愿为仅能使特定企业的生产率提高而受益的培训付费;而企业却由于从劳动市场上获取专用性人力资本的代价高昂,在获取收益的现值大于或等于成本时愿意为该投资付费,此种培训可以界定为专用性人力资本培训。同时,一般性人力资本培训或是专用性人力资本培训的成果,可能由于培训后员工的主动或被动离职而使对方遭受不同程度的损失。因此,培训内容的选择与安排无论对企业还是员工而言,都面临着一定的挑战。国外一些著名公司非常重视员工的在职培训,培训内容涉及员工的职业规范与职业责任培养,加强员工对产品市场认知及提升员工岗位技能等方面内容。笔者通过对企业实地调研发现,大量大中型企业将在职培训视为提升企业人力资本质量和竞争力的重要途径,能够正确认识在职培训的重要作用;但是,由于资金缺乏、规模较小等问题,使得众多中小企业没有认识到在职培训重要性。

威利斯(Willis,1985)认为,特定任务的技术“诀窍”不可能专属某一个企业。[31]拉泽尔(Lazear,2009)认为,特定企业应用的人力资本是有重点地使用一般人力资本的不同技能部分;同时,企业特色和市场密集性对人力资本的特殊性也有不同的影响。[32](p914-P940)在整理以上文献基础上,本文将企业投资的人力资本分为一般性人力资本、专业性人力资本和专用性人力资本三类。专业性人力资本是专属于某一行业或某一技术领域的人力资本,专业性人力资本可以理解成加了权重的一般性人力资本,权重系数一般为行业特有的专业知识、经验和技能,其培训目的在于形成专属于某一行业的人力资本集聚效应;而专用性人力资本也可以理解为加了权重的专业化人力资本,权重系数一般为本企业所特有的专业知识、经验和技能,其培训目的是在行业背景下形成专属于本企业的创新型人力资本集聚效应。根据经济新常态下企业创新型人力资本发展规划,企业管理层会更加关注投资在符合行业需求的专业性培训及与岗位需求相适应的专用性培训使员工能够专心于他们具有比较优势的工作,能够为企业创造更大的价值;企业则有重点地投资于本企业急需的创新型人力资本的开发与积累,而将一般性培训交由员工根据个人兴趣来选择。

2.立足知识创新实现创新型人力资本存量价值增值和效率提高。

人力资本具有不同于物质资本随着使用而贬值的特性,其在使用过程中随着知识、经验的积累会产生价值增值。中国是一个人口大国,在传统企业从劳动力成本优势向创新成本优势的转变过程中,企业人力资本的创新能力培育尤显重要。而企业人力资本创新能力的提升始于学习体验场中员工之间隐性知识的共同化,在此基础上个人隐性知识通过关联化转变成团队隐性知识,再经过员工个人体验有选择地吸收团队隐性知识使个人能力得以提升。因此,在职培训过程中员工的人力资本存量也就相应地在其接触不同类型知识的转化过程中进行存量价值积累和效率提升。

人力资本培训主要包括培训目标、培训内容及培训绩效考核三方面内容,企业可从显性知识培训、隐性技能培训两个维度进行培训设计。显性知识培训目的在于提升员工概念性能力和系统性能力,可以通过聘请企业咨询顾问或合作院校的专家学者为培训导师,使员工掌握企业可以预见的未来经营过程中所需要的行业知识,培训内容要以员工急需的概念知识、系统知识为主进行,培训考核应以企业沙盘模拟培训、案例分析等方式考核其是否对所学内容形成深度记忆,进而能够熟练掌握及运用的程度。隐性技能培训目的则在于提升员工创新解决问题的能力,导师组应为本企业中高层经理人员或为绩效卓著经验丰富的资深员工,以愿景、使命及战略为导向进而提升员工实际工作能力,培训内容应结合本企业成长过程中的成功案例,以经验知识、共感知识等隐性知识吸收为主进行,培训绩效考核员工在研发、工作轮换、师徒传承等体验式学习中能否结合自身工作经验提升其实践水平的程度。由此,形成员工创新型人力资本存量的价值增值和人力资本工作效率的提高。

五、结语

经济新常态下,伴随着新常态下经济回归中高速增长,经济结构不断优化升级,尤其是“互联网+”为新常态注入了新动力,成为驱动经济发展的新引擎,在此基础上云计算、大数据、物联网等的发展,使得企业面临着从劳动力成本优势向创新成本优势的巨大转变。企业应充分认识到人力资本专用性和不完全契约下的人力资本的产权特性,只有清晰地界定员工人力资本产权,明确谁拥有剩余控制权以及做好剩余索取权的安排,有效解决人力资本产权残缺问题,通过事后盈余分配影响事前人力资本投资决策,才能使人力资本投资的整体交易费用最小,产生组织效率。

新常态下,由于员工专用性人力资本的稀缺性特征,企业要有重点地投资于本企业急需的创新型人力资本的开发与积累,在清晰界定人力资本剩余控制权和剩余索取权基础上,实现企业与员工共享收益、共同应对经济新常态带来的机遇和挑战。此时,企业人力资本投资过程就演化成基于企业与员工形成的粘性合作关系平台的人力资本存量价值增值和效率提升过程,最终建立起新常态下的企业创新型人力资本竞争优势。

参考文献:

[1]林毅夫.展望未来20年中国经济发展格局[J].中国流通经济. 2012,(06).

[2]Schuler,R.S. & Jackson,S.E. Linking competitive strategies and human resources management practices[J]. Academy of Management Executive. 1987,1(3).

[3]Schultz,T.W.1961. Investment in human capital[J]. American Economic Review. 1961,51(1).

[4]Mincer,J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution[J]. Journal of Political Economy.1958,66(4).

[5]Mincer,J. On the Job-Training:Costs,Returns and some Implications[J]. Journal of Political Economy.1962,70.

[6]Becker,G.S. Investment in human capital:A theoretical analysis[J]. Journal of Political Economy. 1962,(70).

[7]Becker,G. S. Human Capital:A Theoretical and Empirical Analysis,with Special Reference to E-ducation[M]. Chicago:University of Chicago Press,1964.

[8]Smith,Adam,1776,An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations[J]. London:Dent,1954.

[9]Solow,Robert M. Technical Change and the Aggregate Production Function[J]. Review of Eco-nomics and Statistics. 1957,39(3).

[10]Arrow,K.J.The Economic Implications of Learning by Doing[J]. Review of Economic Studies. 1962,29(3).

[11]Lucas,R. E. Why doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries?[J]. American Economic Review. 1990,(80).

[12]Mincer,J. The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings:Variations on a Theme[J]. Journal of Labor Economics. 1997,15(1).

[13]张文贤.人力资源会计[M].上海:立信出版社,1999.

[14]Stewart,T. The Human Capital is not in the Knowledge Economy[J].Directorship,2002,28(04).

[15]江小娟.服务外包:合约形态变革及其理论蕴意[J].经济研究,2008,(07).

[16]加里·斯坦利·贝克尔.家庭论[M].王献生,等,译.北京:商务印书馆,2005.

[17]西奥多.W.舒尔茨.论人力资本投资[M].吴珠华,等,译.北京:经济学院出版社,1990.

[18]Romer,D.Advanced Macroeconomics[M]. New York:The McGraw-Hill Companies,Inc.1996.

[19]Rosen,S. The Theory of Equalizing Differences[C]. In:Handbook of Labour Economics,ed. O. Ashenfelter and R. Layard. Amsterdam:North Holland,1985.

[20]哈罗德·德姆塞茨.关于产权的理论[J].经济社会体制比较,1990,(06).

[21]Cheung,S.N.S. Will China Go Capitalist[M]?London:Institute of Economic Affairs,Hobart Paper 84,1982.

[22]周其仁.市场里的企业:一个人力资本与非人力资本的特别合约[J].经济研究,1996,(06).

[23]杨京星张荣刚.人力资本产权激励与企业制度框架持续演进的逻辑[J].西安交通大学学报(社会科学版),2007,(01).

[24]肖耿.产权与中国的经济改革[M].北京:中国社会科学出版社,1997.

[25]费方域.企业的产权分析[M].上海:上海三联书店、上海人民出版社,2006.

[26]赵振宽.企业智力资本开发对策研究[J].经济纵横,2009,(10).

[27]Coase,R. H.The Nature of the Firm[J]. Economica.1937,4(16).

[28]道格拉斯·诺斯,罗伯斯·托马斯.西方世界的兴起[M].周海涛,译.北京:华夏出版社,2009.

[29]聂辉华.企业:一种人力资本使用权交易的粘性组织[J].经济研究,2003,(08).

[30]Campbell,B.A,Coff,R. & Kryscynski,D. Rethinking sustained competitive advantage from human capital[J]. Academy of Management Review,2012,(37).

[31]Willis,R.J. Wage Determinants:A Survey and Reinterpretation of Human Capital Earnings Functions[C]. In:Handbook of Labour Economics,ed. O. Ashenfelter and R.Layard. Amsterdam:North Holland,1985.

[32]Lazear,E. P. Firm-specific human capital:A skill weights approach[J].Journal of Political Economy,2009,(117).

责任编辑郁之行

中图分类号:F272.3

文献标识码:A

文章编号:1003-8477(2016)05-0084-08

作者简介:赵振宽(1971—),男,博士,贵州财经大学副教授。邹昭晞(1950—),女,博士,首都经济贸易大学教授,博士生导师。

基金项目:国家社会科学基金重点项目(15AJY012)。