家庭观念、人口负担比与居民消费

——基于2002 -2014年山东省面板数据的实证分析

2016-06-15李成友

孙 涛 李成友

家庭观念、人口负担比与居民消费

——基于2002 -2014年山东省面板数据的实证分析

孙涛李成友

摘要:本文将“婚姻家庭继承类纠纷民事诉讼率”作为一个重要的家庭观念代理变量,具体而言,设定一个地区“人均婚姻家庭继承类纠纷的一审收案数”测度该地区平均意义上“家文化”影响的强度。实证分析部分采用2002-2014年山东省17地市的面板数据,具体考察分析人口负担比对储蓄——消费影响关系中家庭观念的作用,研究结果表明人口年龄结构变量(少儿人口负担比、老年人口负担比以及总人口负担比)与居民消费率呈正相关关系,即满足生命周期假说,也与大量的已有实证研究结论相一致;人口年龄结构变量与婚姻家庭继承类民事纠纷诉讼率的交互项负向影响居民消费率,即更高的民事诉讼率表征更低的家庭情感紧密度、更低的家庭重要性认知,造成了对家庭中老年人和少儿的消费满足降低,并且,从显著性和估计系数来看,对少儿的影响要大于对老年人的影响。

关键词:人口负担比; 居民消费; 家庭信念; 婚姻家庭继承类纠纷民事诉讼率

宏观经济学和人口经济学领域长期关注人口负担和消费率之间的关系,此类问题的经验研究体量也较大。不过,其中绝大部分的研究侧重于实证人口负担比与国民储蓄率之间的关系,而本文中我们针对面板数据重点研究人口负担比与居民消费率之间的经验关系。研究的关键在于,将人口负担与家庭观念之间的关系纳入分析之中,为了这一目的,我们构建了家庭观念的代理变量,进而为更加深入地实证讨论人口负担比与居民消费率之间的关系提供了一种可能。本文论述结构安排如下:第一部分,综述人口负担与消费储蓄关系的国内外研究;第二部分,阐述文化信念和价值观对经济的影响;第三部分,讨论作为家庭观念代理变量的民事诉讼率;第四部分,报告实证研究结果及相关分析;第五部分,总结研究结论及探讨进一步研究方向。

一、人口负担与消费储蓄关系的研究综述

国外关于人口转变与储蓄之间关系的规范性研究开展较早,从上个世纪五十年代开始,Ansley Coale Edgar Hoover(1958)就针对亚洲人口变化提出了一个假说:由于持续的高生育率和不断下降的死亡率,导致家庭和政府受制于高的少儿负担比,因此只能将家庭收入的很小一部分进行储蓄。从理论逻辑上讲,这一假说建立在如下的认识之上:由死亡率下降和生育率提高所引起的人口迅速增长使少儿负担人口比重极速膨胀,年龄结构的这种变化会提高消费需求,降低储蓄①Coale, A.J. And E.M. Hoover, 1958, Population Growth and Economic Development in Low-income Countries: A Case Study of India’s Prospects, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.。随后的研究基本上

人口年龄结构*本文所指称的人口负担比与其他文献中所称的人口依赖率、人口抚养比、人口抚养比相类同,少儿负担比指0-14岁人口/15-64岁人口比率,老年负担比指65岁及以上人口/15-64岁人口比率,总负担比指少儿负担比与老年负担比之和。与储蓄率关系的面板数据分析的文献中,国内研究大多采用的方法是动态面板一般矩估计、面板广义最小二乘法、系统广义矩估计、面板向量自回归等,其中最为主要的计量方法是动态面板GMM。不过,这些研究关注的重点是在控制了有关经济变量后,考察人口年龄结构变量对居民消费/储蓄影响上的数量关系,并不涉及较为重要的社会文化变量如对家庭重要性的看法和认知。

作为国内研究中较早关注人口年龄结构与储蓄关系的面板实证研究,李文星等(2008)采用中国1989-2004年的省际面板数据和动态面板GMM估计方法,考察了中国人口年龄结构变化对居民消费的影响。结果发现,中国少儿抚养比与居民消费之间呈弱负相关关系,而老年扶养比对居民消费的影响并不显著*李文星、徐长生、艾春荣:《中国人口年龄结构和居民消费:1989-2004》,《经济研究》2008年第7期。。

在研究计划生育这一人口政策的储蓄与经济增长效应时,汪伟(2009)根据生命周期理论,运用中国1989-2006年的省际面板数据,重点考察了中国储蓄率高企的现象中经济增长、人口年龄结构等方面因素,尤其是因素的交互项的作用方向和大小。他尝试采用了静态、动态识别方式以及包括GMM在内的多种计量方法,研究得到如下结论:中国储蓄率不断上升的原因总体来说是伴随经济体制转型的高经济增速以及生育政策引致的一个阶段性的抚养系数降低,进一步而言,储蓄率上升中经济增长的作用被经济活跃人口增加所强化。不过,人口老龄化进程会削弱该作用*汪伟:《经济增长、人口结构变化和中国高储蓄》,《经济学(季刊)》2009年第1期。。在随后的研究中,汪伟(2010)构建了一个三期代际交叠模型讨论了出生率、人口增长率、人口年龄结构等人口变量对储蓄和经济增长的影响。理论研究的基本结论显示,出生率(人口增长率)与国民储蓄率、人均GDP的增长率反相关,人口老龄化对储蓄率影响不确定。并且,运用1989-2007年的中国省际面板数据进行了验证,理论和实证研究结论相契合,人口因素的变动是人均GDP增长率和储蓄率变化的主要原因*汪伟:《计划生育政策的储蓄与增长效应:理论与中国的经验分析》,《经济研究》2010年第10期。。

有些研究建立在人口负担状况对消费储蓄的内在影响的微观机制方面。譬如,陈如和李杏(2010)首先探讨了人口年龄结构影响储蓄率的微观机制,随后,采用中国29个省1985-2005年的面板数据检验了人口年龄结构变化对储蓄率的影响。根据固定效应模型逐步控制变量得到回归结果,其中,老年依赖率显著地正向影响储蓄率,人口增长率和劳动人口增长率均负向影响,该研究得出了不符合生命周期假说的实证结果。对于这一结果,预期寿命的提高、遗赠动机的强化等都可能是老龄化进程成为中国高储蓄的一个解释*陈如、李杏:《人口结构变动与中国城乡居民储蓄率》,《学海》2010年第3期。。董丽霞和赵文哲(2011)将少儿负担比和老年负担比对储蓄率的影响置于内生人口结构框架下进行理解。实证研究部分具体针对省级面板数据采用面板向量自回归(PVAR)方法,研究显示,少儿和老年负担比均负向影响储蓄率;人口政策和经济发展过程使少儿负担比的下降超出了老年负担比的提高,因此,看到的综合结果就是储蓄率在提高。进一步而言,由低出生率所造成的老龄化会改善资本积累上的动态效率问题,不过,却同时会观察到人均收入水平降低*董丽霞、赵文哲:《人口结构与储蓄率:基于内生人口结构的研究》,《金融研究》2011年第3期。。祁鼎等(2012)首先将年龄内生到消费函数中,从理论模型的角度考察家庭的跨期消费选择行为,把人口结构函数与消费函数相融合,重点探讨人口结构与消费总量的关系。理论研究结论是,老年负担比与消费显著的正相关。然后,他们再利用2005-2010年中国省级面板数据运用动态面板GMM估计方法加以实证分析,实证结果与理论研究结论相一致*祁鼎、王师、邓晓羽、孙武军:《中国人口年龄结构对消费的影响研究》,《审计与经济研究》2012年第4期。。毛毅(2012)尝试从一个两期的代际交叠模型出发,研究人口老龄化进程中储蓄和社会养老保障支出的变化情况。并且运用动态GMM模型对我国2000-2008年地区面板数据进行实证分析,尤其考虑各个变量滞后项和当期值的影响关系。研究得到:第一,人均居民储蓄的滞后项显著地、较大程度地影响基期储蓄;当期老年负担比负向影响人均居民储蓄,但上期老年负担比与人均居民储蓄在统计上没有关联。第二,人均养老保障支出的滞后项显著地、较大程度地影响当期人均养老保障支出;当期老年负担比同向影响人均养老保障支出,而上期老年负担比则负向影响人均养老保障支出*毛毅:《老龄化对储蓄和社会养老保障的影响研究》,《人口与经济》2012年第3期。。

另有一些实证研究在样本选择上加以强调,以总体样本和子样本的多重检验,或是为了说明结论的稳健性或是说明结论的样本选择依赖性。杨继军(2009)研究表明,在我国建国时出现了一次“婴儿潮”,之后,人口年龄结构变化将按照“金字塔形”、“橄榄形”和“倒金字塔形”的变迁路径,人口负担比因此变化进而影响国民储蓄。他运用控制异方差的面板广义最小二乘法,表明人口负担比对国民储蓄率有负向影响。不过,在对中部地区这一子样本进行分析时,人口负担比却是正向影响的*杨继军:《人口年龄结构转变的储蓄效应》,《财经科学》2009年第7期。。李魁和钟水映(2010)利用1990-2006年中国省级面板数据,具体运用系统广义矩估计方法来识别人口负担比对居民消费率的影响方向和大小。实证结果显示:少儿负担比和居民消费率显著的正相关,而老年负担比和居民消费率之间的关系不明显。少儿抚养比的急速降低在总负担比总体表现中占主要方面。如果进一步解释东、中、西部地区的情形,可以看到,少儿负担比的下降显著地降低了东部和中部地区的居民消费率,但对西部地区影响不显著,从而也就可以说明少儿负担比的变化是1990年以来全国层面以及东、中部地区消费率走低的重要人口因素,不过随着人口政策的微调以及随时间人口结构的内在变化,它的影响逐步减弱。同时老年负担比在分区域回归中均不显著*李魁、钟水映:《劳动力抚养负担与居民消费率——基于人口红利期的动态面板实证研究》,《经济评论》2010年第6期。。郭志仪和刘那日苏(2013)将关注的对象界定在我国西部民族自治地区,理论上借助生命周期假说,经验分析中运用动态面板数据GMM估计方法,研究表明,老年负担系数和少儿负担系数均对居民消费率有显著的正向影响*郭志仪、刘那日苏:《西部民族自治地区人口年龄结构变化对居民消费的影响研究——基于动态面板数据模型的实证分析》,《西北人口》2013年第6期。。

有些研究则将关注的重点放在把人口预期寿命等因素纳入实证分析之中。张春海和孙健(2012)运用固定效应模型实证分析了1991-2010年我国29个省(市、自治区)的省际面板数据,结果表明,少儿负担比负向影响储蓄率,老年负担比正向影响储蓄率,他们将这一现象解释为人口老龄化的预期寿命效应超过了负担效应,总体来说,人口结构变量对储蓄率和人均GDP都有比较大的显著性影响*张春海、孙健:《我国人口年龄结构、储蓄效应与经济增长》,《西北人口》2012年第6期。。孟令国等(2013)依托生命周期假说,通过省级面板数据验证预期寿命、人口年龄结构等因素与储蓄率之间的关系。实证分析显示两个主要结果:(1)我国的国民储蓄率与人口预期寿命呈正相关关系。(2)无论考虑时间效应与否,老年负担比和国民储蓄率同向变化;但若纳入时间效应,少儿负担比与国民储蓄率反相关,若不纳入时间效应,两者正相关*孟令国、王清、胡广:《二次人口红利视角下国民储蓄率影响因素分析》,《经济科学》2013年第5期。。

还有些研究旨在验证生命周期假说,并发现结果并不支持该假说。如杨思家(2013)依据生命周期假说和家庭储蓄需求假说,构建动态面板模型分析1992-2009年间我国省级面板数据,结果表明:我国居民储蓄率和其自身滞后项、老年负担比正相关,也就是说存在储蓄惯性以及老龄化进程增加储蓄率倾向;它和少儿负担比、经济增长率之间负相关,由于生育政策及其内容的微调变化,可以进一步关注少儿负担比和储蓄率的变动趋势*杨思家:《人口年龄结构变化对我国居民储蓄率的影响分析》,《经济问题探索》2013年第5期。。罗光强和谢卫卫(2013)实证研究了2001-2011年中国省际面板数据,考察人口抚养比对居民消费率的具体影响。结果显示:少儿负担比和居民消费率显著正相关,老年负担比和居民消费率显著负相关*罗光强、谢卫卫:《中国人口抚养比与居民消费——基于生命周期理论》,《人口与经济》2013年第5期。。

在面板数据分析中,还有运用中国县级面板数据的研究。张琼、白重恩(2011)基于经济趋同理论研究,利用2000-2007年我国县级层面数据实证检验了抚养负担对经济增长的影响,研究结果显示:老年和少儿抚养负担比的提高显著地负向影响经济增长,另外,老年负担比的数量关系更大;居民健康水平则与经济增长之间显著的正相关。该项研究进一步指出,面对人口老龄化趋势的加快,少儿抚养比的下降和居民健康水平的提升或许也不足以冲销老年负担比增加对经济增长的负向影响*张琼、白重恩:《抚养负担、居民健康与经济增长——影响我国县市经济发展的人口特征因素》,《财经研究》2011年第7期。。

尽管绝大多数实证研究佐证了生命周期假说,但在一些中国情形的实证研究(陈如、李杏,2010;张春海、孙健,2012;孟令国等,2013;罗光强、谢卫卫,2013;杨思家,2013)中,老年负担系数与储蓄率呈正相关关系,这与传统的生命周期假说以及大量的跨国实证研究的结果不同,其中可能的原因在于中国国情的特殊性。老年人退出了生产环节,已经没有了稳定的生产性收入,从这一角度来看确实不会增加储蓄。之所以会出现上述的情况,这主要由于预期寿命效应大于负担效应,以及老年人的遗赠动机、以家庭养老为重要组成的养老体系、预防性储蓄等等因素。老年负担比的提高使得家庭预期将来的消费会增加,因此会相应提高储蓄。不过,这种正向关系不具备长期性,老龄化达到一定程度,经济活跃人口或劳动人口群体的储蓄不能维持和支撑,最终还是会体现为负向关系。

既有经验研究侧重于人口负担比与储蓄率之间的简单关系,而本文则重点考察家庭观念、人口负担比与居民消费率之间的实证关系。特别值得注意的是,本项研究考虑到人口负担关系与对待家庭的文化信念态度存在内在的联系,所以,本文力图对待家庭的文化信念态度及其代理变量引入实证分析之中,以期更为深入探讨人口负担比与居民消费率之间关系的潜在逻辑。

二、文化信念和价值观对经济的影响

这些研究集中考虑到文化信念的表征变量对经济行为和绩效的影响,并在跨国的研究中使用了全球价值观调查的数据,较好地识别了文化信念的差异对于经济变量的影响方向和大小。而在国内的实证研究中极少涉及文化信念的表征变量和数据分析。

三、作为家庭观念代理变量的民事诉讼率

传统中国几千年以儒家文化为主体的发展历史形成了比较固化的“厌讼”、“息讼”、“无讼”的法律观念,也培育出较为丰富多样的非诉纠纷解决机制。应该说,对于家事纠纷(涉及家庭、婚姻、继承类纠纷)解决机制的选择中,如果表征为诉讼方式,那么在某种程度上显示了当事人对待家庭关系、家庭重要性的基本认知和态度是比较消极的和负面的。

在这里我们将“婚姻家庭继承类纠纷的一审收案数”作为对待家庭的文化信念态度的一个代理变量,具体而言,设定一个地区“(十万)人均婚姻家庭、继承纠纷的一审收案数”(亦即婚姻家庭、继承纠纷的民事诉讼率)以测度该地区平均意义上的家文化影响的强度。

本项研究的婚姻家庭继承案件诉讼率考虑的只是指司法统计中一审收案。这一界定主要涉及到两个层面的意思:其一,婚姻家庭继承案件诉讼率只考虑一审收案,对二审、再审等则不予考察;其二,婚姻家庭继承案件诉讼率只考虑收案率,而不考虑之后的调解和结案情况。这里的“收案”是指关涉婚姻家庭继承的起诉通过程序审查,并被法院受理。之所以作这种限定,是因为本研究的目标是考察不同地区有多少纠纷求助于法院诉讼(正规诉讼),在这里,法院或者诉讼是作为一种整体来考虑的,案件一旦受理,这种选择和诉求就已经完成。一审受理之后,案件可能面临不同的处理结果,也可能经历不同的程序,然而,这一切都已经包含在“诉讼”之中了,无论处理的结果或者经历的程序有怎样的不同,都已经不再影响当事人求助法院和法院以特定的身份介入家事纠纷这样的一种性质。 之所以排除了上诉和再审案件,是因为一审的收案数充分反映了当事人面对各种纠纷解决机制时对诉讼的态度,这是我们研究的重点,而二审或再审收案数则反映的是当事人对判决结果的满意程度、服判息讼的情况,虽然也有很大的研究价值,但已不属本文的考察范围。也正是通过诉讼和非诉方式的选择,已然大致表征了当事人对家文化的认知和信念或者说是家庭关系强度。尽管地区“人均的婚姻家庭、继承纠纷的一审收案数”可能并不是最好的测度不同地区家庭观念的指标,但是,它是目前我们在逻辑合理、数据可得方面做出权衡选择的代理变量,也是本项研究中可能的一个贡献。

关于婚姻家庭继承案件诉讼率的测度,为了保证可比性,这里主要采用扣除了人口因素影响的诉讼率来衡量诉讼规模。诉讼率是指一定时间内,每个人口单位提起的案件的数量。本文讨论仅限于婚姻家庭继承类民事案件的诉讼率。关于该诉讼率,是指在一定单位的人口中,平均一年的婚姻家庭继承一审收案数量。本文研究的诉讼率被定义为:一地区法院当年受理的婚姻家庭继承的一审民事案件数/[(当年年初人口数+当年年底人口数)/2],并且,采用“件/10万人口”这样一个单位。

诉讼率是一个比较综合的指标,由这一文化赋范影响的代理变量可以发现社会经济发展中存在的许多问题都直接或间接的投射其上。它是一个较为宏观的法律变量,但是其与方方面面的微观制度又有很好的相关性。由此进入研究,我们是想更多地通过统计数据做一些文化影响方面的定量分析,而不囿于传统的定性分析的巢臼。

四、实证研究结果及分析

本文采用2002-2014年山东省17地市面板数据,运用随机效应模型以及动态面板分析方法实证分析人口年龄结构因素对居民消费率的影响,其中侧重考察家庭观念及其代理变量的作用。

(一)实证分析的变量及其统计性描述

具体而言,被解释变量为居民消费率;主要解释变量为少儿负担比、老年负担比、总负担比、婚姻家庭继承类民事诉讼率等;主要控制变量为经济增长率、产业结构特征、城乡收入差距、财政收支差距、城镇化率、地区虚拟变量等。

表1基本变量的种类及定义

注:本项研究将山东省17地市划分为鲁东、鲁中、鲁西南(鲁南)、鲁西北(鲁西+鲁北),其中:鲁东地区:青岛、烟台、威海;鲁中地区:济南、淄博、潍坊、泰安、莱芜;鲁西南地区:枣庄、济宁、日照、临沂、菏泽;鲁西北地区:东营、德州、聊城、滨州。

(二)2002-2014年山东省17地市面板数据散点图

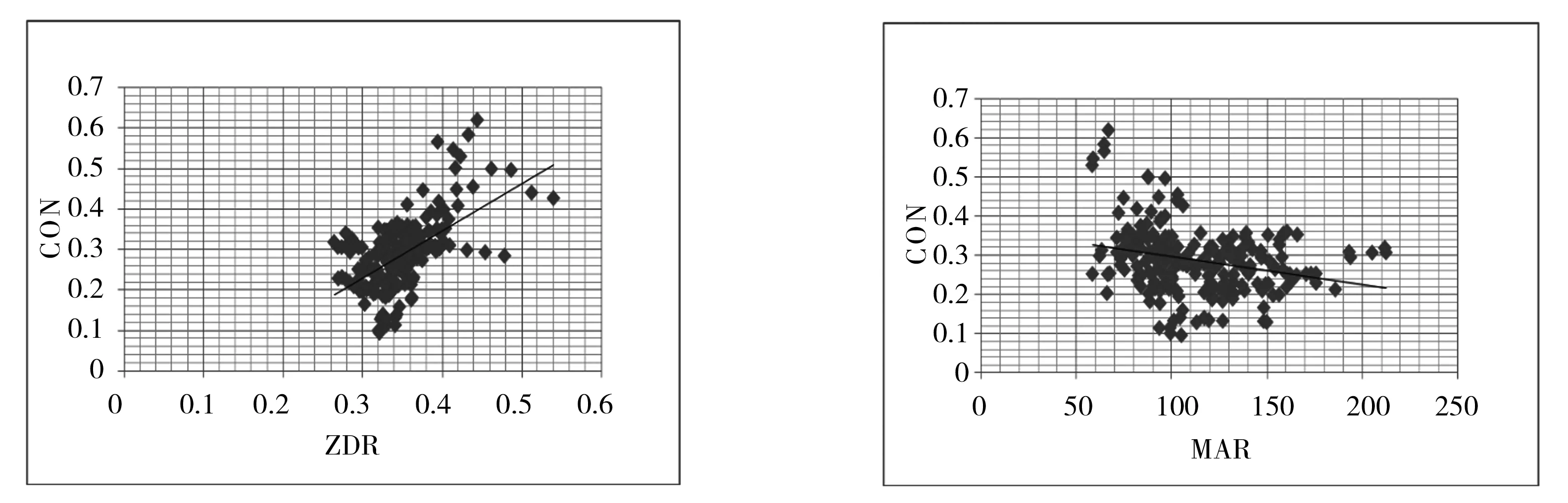

图1 居民消费率与少儿负担比散点图 图2 居民消费率与老年负担比散点图

图3 居民消费率与总负担比散点图 图4 居民消费率与婚姻家庭继承类民事诉讼率散点图

(三)实证结果分析

1.模型的估计结果

(1)考虑少儿负担比和老年负担比的模型

CON=β0+β1CDR+β2ODR+β3MAR+β4CDR*MAR+β5ODR*MAR+β6X+ε

其中,CON指居民消费率,CDR指少儿负担比,ODR指老年负担比,MAR指每十万人口婚姻家庭继承类民事诉讼件数(即为婚姻家庭继承类民事诉讼率,以下简称为民事诉讼率),CDR*MAR指CDR与MAR的对应交叉项;ODR*MAR指ODR与MAR的对应交叉项;X指其他的控制变量{T,GRO,IRO,GNI,FIN,URB,EAS,MED,SOU},其中,T是时间趋势变量,对于地区虚拟变量其参与计量的回归变量数要比总组内数量少1 个,目的是消除“虚拟变量陷阱问题”,此处NOR为设定基准组。β0指截距项,βi指对应变量的回归系数,ε指模型的残差项。估计结果具体见表2。

在对该面板数据进行分析时,首先我们使用Hausman检验判断究竟使用固定效应还是随机效应模型,结果表明应该使用随机效应模型,而非固定效应模型。

表2基于随机效应的GLS估计结果

通过表2可知,少儿负担比、老年负担比、民事诉讼率、财政收支差距、城乡收入差距以及是否位于鲁西南地区对居民消费率的影响为正,且均在5%的水平上显著,说明少儿负担比、老年负担比、民事诉讼率、财政收支差距、城乡收入差距的提高以及位于鲁西南地区会增加居民消费率;少儿负担比与民事诉讼率的交互效应、老年负担比与民事诉讼率的交互效应、产业结构特征对居民消费率的影响为负,且均在5%的水平上显著,说明其增加会减少居民消费率,比如:当家庭少儿负担比和民事诉讼率同时增加时,居民消费率会下降;由于经济增长率、城镇化率在10%的水平上没有通过显著性检验,说明其对居民消费率的影响不明显。

(2)考虑总负担比的模型

CON=β0+β1ZDR+β2MAR+β3ZDR*MAR +β4X+ε

其中,CON指居民消费率,ZDR指总抚养比,MAR指民事诉讼率,ZDR*MAR指ZDR与MAR的对应交叉项,X指其他的控制变量{T,GRO,IRO,GNI,FIN,URB,EAS,MED,SOU },β0指截距项,βi指对应变量的回归系数,ε指模型的残差项。估计结果具体见表3。

表3基于随机效应的GLS估计结果

通过表3可知,总负担比、民事诉讼率对居民消费率的影响为正,且均在1%的水平上显著,是否位于鲁西南地区对居民消费率的影响为正,在10%的水平上显著,说明总负担比、民事诉讼率的增加以及位于鲁西南地区会提高居民消费率;总负担比与民事诉讼率的交互效应、产业结构特征对居民消费率的影响为负,且均在1%的水平上显著,是否位于鲁东地区对居民消费率的影响为负,在10%的水平上显著,说明总负担比与民事诉讼率的交互效应、产业结构特征增加以及位于鲁东地区会减少居民消费率;由于经济增长率、城乡收入差距、财政收支差距、城镇化率等在10%的水平上没有通过显著性检验,说明其对居民消费率的影响亦不明显。

2.模型的稳健性估计结果

为了考察模型的稳健性,我们将上年居民消费率作为解释变量纳入到回归方程中,并且使用基于随机效应的GMM进行估计,得到如下结果:

(1)考虑少儿负担比和老年负担比的模型

表4基于随机效应的GMM估计结果(滞后一期)

续表4

VarCoef.RobustStd.Err.ZP>|z|ODR*MAR0.01118920.00493172.270.023T0.00005290.0012440.040.966GRO0.30971760.1529812.020.043IRO0.13004140.03062174.250.000GNI0.02313170.04842830.480.633FIN0.41447730.1467352.820.005URB0.0511090.02266842.250.024EAS0.00169290.01127410.150.881MED0.01555930.00657642.370.018SOU0.00329510.00548720.600.548_cons0.12729290.10283361.240.216

通过表4可知,上年居民消费率、少儿负担比、老年负担比、民事诉讼率以及财政收支差距、是否位于鲁中地区对居民消费率的影响为正,且均在5%的水平上显著,说明其增加有助于居民消费率的提高;少儿负担比与民事诉讼率的交互效应、老年负担比与民事诉讼率的交互效应、产业结构特征以及城镇化率对居民消费率的影响为负,且均在5%的水平上显著,说明其增加会减少居民消费率,比如:当家庭少儿负担比和民事诉讼率同时增加时,居民消费率会下降;由于城乡收入差距等因素在5%的水平上没有通过检验,说明其对居民消费率的影响不显著。

(2)考虑总负担比的模型

表5基于随机效应的GMM估计结果(滞后一期)

通过表5可知,上年居民消费率、总负担比、民事诉讼率、财政收支差距以及是否位于鲁中地区对居民消费率的影响为正,且均在1%的水平上显著,说明上述因素增加会提高居民消费率;总负担比与民事诉讼率的交互效应、经济增长率、产业结构特征以及城镇化率对居民消费率的影响为负,且均在5%的水平上显著,说明这些因素增加会减少居民消费率,比如,总负担比的增加会增加居民消费率。由于城乡收入差距等影响因素在10%的水平上没有通过检验,说明其对居民消费率的影响亦不显著。

五、研究结论和展望

本项研究从考量涉及婚姻家庭继承类纠纷的解决机制的角度来寻找家庭文化信念态度(家庭观念)的代理变量,具体落脚到用一个地区的“人均婚姻家庭、继承纠纷的一审收案数”测度该地区平均意义上家文化影响的强度。在实证分析部分我们利用2002-2014年山东省17地市的面板数据,经验考察人口负担对储蓄——消费影响中家庭观念的作用,研究结果表明:(1)人口年龄结构变量(少儿人口负担比、老年人口负担比以及总人口负担比)在初步回归和稳健性回归中均对居民消费率呈正相关关系,即满足生命周期假说,这也与大量的已有实证研究结论相一致;(2)人口年龄结构变量与婚姻家庭继承类民事纠纷诉讼率的交互项与居民消费率呈负相关关系,也就是说,在考虑了家庭文化信念后,少儿人口负担比、老年人口负担比以及总人口负担比拉低了居民消费率,即更高的民事诉讼率表征了更低的家庭情感紧密度、更低的家庭重要性认知,造成了对家庭中老年人和少儿的消费满足降低,并且,从显著性和估计系数来看,对少儿的影响要大于对老年人的影响。这一发现在既有的有关实证研究中是缺乏的。

当然,对于表征文化信念、家庭关系的代理变量的选择是仁者见仁、智者见智的,始终是一个难点问题,这方面的尝试,主要是在国别实证研究方面,无论是有学者研究国别文化信念差异时采用儒家文化影响与否作为虚拟变量,还是运用全球价值观调查数据进行分析都是有益的探索。这方面也是我们进一步研究思考的方向。

[责任编辑:张爱琴]

Sense of Family, Demographic Burden Ratios, and Household’s Consumption

SUN TaoLI Cheng-you

(Center for Economic Research, Shandong University, Jinan 250100, P.R.China;School of Finance, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, P.R.China)

Abstract:The article takes civil litigation rate for marriage, family and inheritance as an important proxy variable for cultural beliefs. Concretely speaking, setting the number of cases of first instance per capita for marriage, family and inheritance dispute to measure averagely strength of family culture. Applying the data of 17 districts in Shandong Province from 2002 to 2014, we study the effect of cultural beliefs involving demographic dependency on savings-consumptions. We find that the demographic age structure variables (such as young dependency rate, old dependency rate, and gross dependency rate) are positively related with household’s consumption rate, which satisfies the life cycle hypothesis and is consistent with the most existing empirical studies. The interaction term of the demographic age structure variables and household’s consumption rate is negatively related with household’s consumption rate, which indicates that the greater civil litigation rate the lower family intimacy, and thus, it decrease the consumption of elders and children. In addition, from the aspects of significance and coefficient, this effect on children is greater than on elders.

Keywords:Demographic Burden Ratios; Household’s Consumption; Sense of Family; Civil Litigation Rate for Marriage; Family and Inheritance

收稿日期:2016—01—11

基金项目:国家社会科学基金青年项目“中国居民消费特征的理论和实证分析”(11CJL016)、山东大学自主创新基金青年团队项目“非正规制度变迁与中国居民消费储蓄的理论和实证分析”(IFYT12093)。

作者简介:孙涛,山东大学经济研究院副教授(济南250100);李成友,山东财经大学金融学院讲师(济南250014)。