画未了:林风眠

2016-06-13郑重

郑重

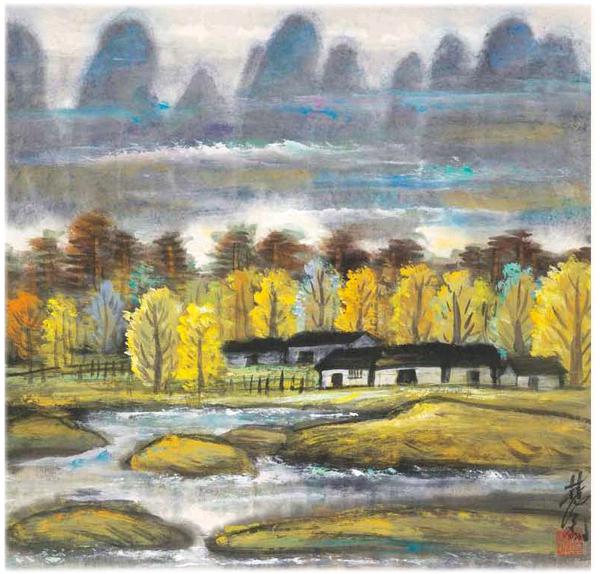

中华书局出版的《画未了:林风眠传》,以林风眠的人生轨迹为线索,地点为经,经历为纬,编织成林风眠跌宕起伏的一生。作者用细腻温情的文字将林风眠的生活娓娓道来,故事性强,平易可读,又将林风眠先生的绘画作品解读与人生阅历结合在一起,给读者以更完整的阅读感受。现摘录部分文字以飨读者。

齐白石和克罗多的任教

为了创造中国新的绘画艺术,林风眠特别注意从美术教育的基础上做起。他首先把齐白石请来艺专任教。当时的齐白石,不是一笔千金的齐白石,而是画民间画的木匠,怎好到全国最高艺术学府来执教鞭。这被一些墨守旧法的耆宿所不容,国画教师群起反对,有的说:“齐白石从前门进来,我们就从后门出去。”林风眠并不理会这些,他告诉人们要从齐白石的“民间味”的绘画中看到创造性与生命力,从他的绘画中看到中国传统绘画新的端倪。不无顾虑的齐白石又怎肯轻易走上那座艺术的讲台。林风眠一次又一次地上门邀请,终于感动了齐白石。每当齐白石上课时,林风眠就特地为他预备一把藤椅放在一边,下课后有时还亲自送他到校门口。

齐白石在《白石老人自述》中回忆这段往事说:“民国十六年(1927年),我65岁,北京有所专教作画和雕塑的学堂,是国立的,名称是艺术专门学校,校长林风眠,请我去教中国画。我自问是个乡巴佬出身,到洋学堂去当教习,一定不容易搞好的。起初,不敢答允,林校长和许多朋友,再三劝驾,无可奈何,只好答允去了,心里总多少有些别扭。想不到校长和同事们,都很看得起我,有一个法国籍的教师,名叫克罗多,还对我说过:他到了东方以后,接触过的画家,不计其数,无论中国、日本、印度、南洋,画得使他满意的,我是头一个。他把我恭维得了不得,我真是受宠若惊了。学生们也都佩服我,逢到我上课,都是很专心地听我讲,看我画,我也就很高兴地教下去了。”

《一代大师风范—忆三十年前的往事》中记叙了对林风眠的访问谈话,记述此事说:“当初,齐白石对任教‘洋学堂不具信心,曾对林先生坦言:‘林校长,我从小是苦人家一个砍柴放牛的孩子,作田的农民,雕花的木匠,只读了一些启蒙的《千字文》《唐诗三百首》一类的书,让我到大学去教中国画,我是不敢答应的。过了些日子,林先生又去诚恳邀请。这次林先生讲了许多使齐白石老人放心的话,称赞他的诗和他的画如何如何好,在座的朋友听了也很喜欢白石老人任教。白石老人曾说:‘林校长这样恳切的心意,着实使我不好意思再推辞了。也就答应了他。当时齐白石已65岁,上课时,风眠先生看他年纪大,还预备了一把藤椅;下课后,还亲自送他到校门口。齐白石很高兴地握着林先生的手说:‘林校长,我信得过你了。白石老人还特地画一张画相赠,还向馆子喊了几个菜,请他在家吃便饭,藉此以表谢意。”

由于宣传上的误导,人们总以为是徐悲鸿发现了齐白石,而实际上林风眠请齐白石出山要比徐悲鸿请他任教早20年,但林风眠从来不宣扬,要不是齐白石写了《白石老人自述》,后人几乎没有人知道这件事情。

接着,林风眠的朋友、法国画家克罗多也应国立北京艺专之聘,偕夫人抵达北京任教。

林风眠著文介绍克罗多教授:“克罗多先生,生于法之逖昌,幼年习画于逖昌国立美术学校……唯克氏天性浪漫,富于创造,因而厌恶模仿与机械式的学校教育。在该校二三年,即脱离学校生活,与雕刻家和画家波彭、鲍得鲁、马蒂斯、达佛伦诸人共同在巴黎独立展览会发挥其创造的新艺术运动,一直到现在,始终向艺术方面不断地奋斗……法国当代批评家鲁茵说:‘我们从克氏画幅上面可以看出他苍劲活跃的笔锋,同时有一种伟大深沉的空气压迫到我们心灵上来,这不愧为新近印象派的巨擘……克氏很钟情于东方艺术,并极赞扬中国人博爱和平的性格。”

林风眠的这段介绍文字,很能说明他请克罗多来校任教的原因,他希望克氏此次到中国来,能给予中国艺术界更多的影响。

齐白石执教,克罗多来华,这表明林风眠调和中西艺术的思想不只是表现在自己的绘画艺术上。他知道个人的力量是微小的,要打破中国绘画沉闷的局面,须培养大批青年学生,这些学生就是实践他的艺术思想的种子,撒下去总会生根发芽开花结果的。

在林风眠的影响和倡导下,艺专的学术空气空前活跃,探索艺术的社团组织如同雨后春笋破土而出。学生课余团体“形艺社”还推林风眠为社长,其宣言以“接近民众”为唯一职责。“形艺社”成员的作品在北京举行首次展览,不售入场券,参观者出入自由。但是中国的观众太不争气了,有的在展出的作品上乱涂乱抹,语言污秽,连报纸的记者看了都感到不成体统,写文报道“随笔乱写之批评,污人耳目,实为世界各国所无”。

艺术家:破茧而出的美丽蝴蝶

开学伊始,林风眠就向学生提出画画与做人的要求。他要求学生一是“要有远功利的态度”。艺术家的责任是自我道德的责任感,如果一个青年,头脑充满野心、虚荣、贪婪,他的艺术也就完了。二是“要有爱自然的态度”。他常引用达·芬奇的话:“到自然中去,做自然的儿子。”他对“自然”的解释即除本身之外,一切精神、物质及其现象,均为自然。他说:“一个艺术家应当有从一切自然存在都找得出美的能力,所以他应当对一切自然存在都有爱慕的热忱。因为他是爱艺术的,艺术又是从这些地方产生的。”三是要求学生要有“精密观察的态度”。他说:“艺术家常能见人所不能见,闻人所不能闻,感人所不能感的东西,我们可以说艺术家是具有特别的敏感的人物……此种观察且永无停止。故艺术家,能得事物之真……”他的艺术见解倾服于托尔斯泰,托氏说艺术就是把自己感觉到的东西,用一定的形式传达给别人。所谓“精观察”是以“善感受”为基础的。四是要学生有“勤工作的态度”。这也就是勤练技巧的态度,他谆谆告诫学生:“这技巧稍一放置是很容易生锈的。”他还要求学生要有广博的知识,要学习中外历史,掌握外国语,阅读文艺名著。

林风眠定居香港后,90岁时的台湾之行,有着这样一段回顾:

我当时在西湖创办国立艺术院的制度同巴黎的艺术学院差不多。我主张不要临摹,要写生,要写实。学校里有动物园,你要画鹭鸶,你先去看看鹭鸶再说嘛!要有一个艺术上的基础嘛!先学一点西洋画作为自然描写的一种写生基础……对自然能够写生得好,以后到国画去,拿传统,拿古人历史上的经验同现代的写生经验融合……办学校的时候,我是主张把所有有用的东西,能够写生的东西,移到自然中去,能够了解自然,然后再去创造。”

对学生的基础训练,林风眠的要求是很严格的,特别强调素描基础,学生读预科时,每周有24节素描课,有些好学的同学,画素描如醉如痴,星期天还要爬窗子到教室里画一天。画水彩之风也很盛,白堤、苏堤、葛岭,到处都是艺术院的学生,拿个画夹,对景写生,还有的跑到工厂区、街头去画穷苦大众。学生的学习热情很高,除正课学习,还成立了速写、水彩、国画、图案等学术性的团体,每周进行观摩学习,夜间灯火通明,勤学苦练,互切互磋。一些当年国立艺术院的学生回忆那时的情景,都还感叹说“真令人神往”!

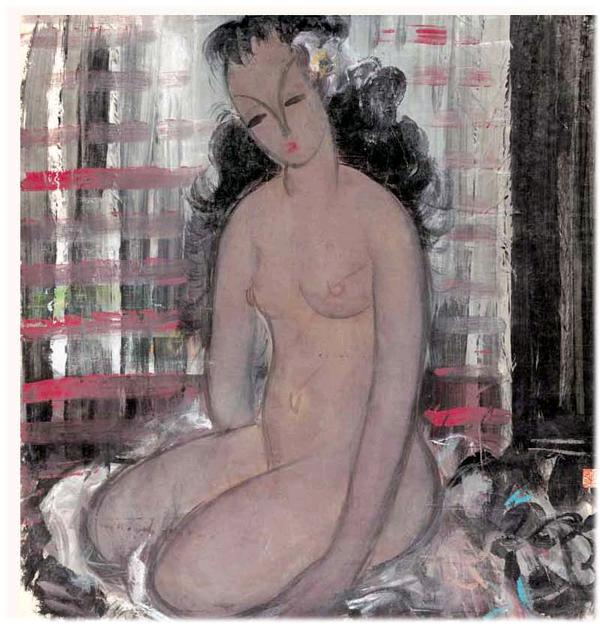

林风眠的素描法,当时就在全国产生了影响,人们称之为“林派素描”。1930年在上海美专读二年级的蔡若虹,几十年后回忆说:“由杭州艺专转学过来的同班同学带来了一种新的素描方法,尽管教学的老师不以为然,可是有不少同学马上仿效起来……更令人瞩目的是,在不违背客观真实的前提下,突出了作者本来就存在的主观认识,这种主观认识往往和描写对象的固有特征结合在一起,这样一来,那种大致相同的刻板模拟就不存在了,画面上的灰色调子也看不见了,留下来的是虽然有些粗犷可是黑白分明的具有个性的鲜明形象……‘林派素描风格不仅与木刻版画的风格相吻合,而且这一基本练习的转换,直接配合了创作题材的转换。在‘瓶花与‘裸女的领域里徘徊了十多年之久的美术创作内容,突然闯进了以反映劳苦大众的生活与斗争为主的新天地,这是我国美术史上的一件大事。促成这件新生事物的,我以为除了鲁迅先生领导的轰轰烈烈的木刻运动以外,林风眠先生领导的不声不响的素描教学的改革,也值得美术教育方面作为永久的纪念。”

和“林风眠素描法”相对应的是“徐悲鸿素描法”。在中国美术教育上,徐悲鸿素描法产生了深远影响。由于徐悲鸿与林风眠对中国画衰败的症结认识不一,所以同样是对素描的强调,其具体内容却不一致。徐悲鸿认为中国画之所以衰落,是因为对自然未能进行“惟妙惟肖”的再现,挽救中国画的出路就在于输入西方写实主义方法,他在基础训练中提倡的素描,基本是以写实造型和精确的明暗光影为核心。“林风眠素描法”则如蔡若虹所说,从复杂的自然现象中寻找出最足以代表它的那个特点,以极有趣的手法,归纳到整体的意象中以表现之。可以这样说,徐悲鸿素描观念是画家的,林风眠素描观念则得到了升华,是艺术家。林风眠素描法改变了人们的艺术观念,所以蔡若虹称“这是中国美术史上一件大事”。

沉默寡言的性格,可以用波涛汹涌的文采宣传自己的艺术主张,可以带着感情作画,可以单纯地凭艺术家的良心和正义感对人对事,可是自己的贡献和创作的业绩,却不声不响地放进辽阔的世界,寂然无闻。

讲台上的林风眠,谁还能说得清楚呢?的确,他还有不少学生活动在全国各地,如今也都是世界级名人了,即使谈自己的老师,也只是谈师生之谊,自己如何得到老师的垂青,谈老师是如何教他的。

林风眠的学生赵无极说过,“当我异想天开、有不同看法的时候,林风眠教授鼓励我,要有勇气向传统绘画宣战”,“最愉快的就是阅读来自外国的书刊和杂志,如《时代生活》《时髦》。在这些书刊里,我发现了塞尚、马蒂斯和毕加索的作品”。国立艺专学生、木铃社负责人之一曹白回忆,林风眠在学校时,基本上采取“放任”的态度,“他是一个艺术家,他不像国民党一些不学无术的校长”。

林风眠,像一个幼儿园的老师,他带着那颗善良的童心,从这一个学生的画板走近另一个学生的画板,似乎在不停地絮语着,不是在说教,而是诱发学生们的艺术感觉,要把隐藏在学生灵魂深处的艺术细胞诱发出来,让它自己去生长。他是在用自己心中的血去浇灌学生的艺术生命。林风眠的一位学生说过这样的话:“我以为本校与国内其他艺术学校在教学上的一个本质区别,在于一个是教人怎样去感觉,而另一个是怎样涂画。如果说艺术不等于技术,如果说手上的技术是要从脑中的感觉强度中生长出来的,无疑偏重技巧的只能有手上的‘熟练,而真正‘表现力的充实只有靠感觉来磨炼才可以成功的。这一点,应该是本校对于将来中国真正艺术之养成上的一切光荣功绩的根源。”

林风眠深知,自己的循循善诱能给青年学子的只是艺术的基本方法及经验,而让他们成为“艺术家或大艺术家”,那是未来的事。教务长林文铮说过一个很形象的比喻:艺术学校只是一座炼钢厂,任务是炼出好钢,至于这一块钢是造一尊大炮还是造一挺机关枪,是兵工厂的事。兵工厂在哪里?在社会中。

教育要着眼于未来,这就是林风眠高瞻远瞩之所在。可以说凡是聆听过林风眠教诲的,没有人不记着这样的话:

真正的艺术家犹如美丽的花蝴蝶,初期只是一条蠕动的小毛虫,要飞,它必须先为自己编织一只茧,把自己束缚在里面,又必须在蛹体内来一次大变革,以重新组合体内的结构,完成蜕变。最后也是很重要的,它必须有能力破壳而出,这才能成为在空中飞翔、多姿多彩的花蝴蝶。这只茧便是艺术家早年艰辛学得的技法和所受的影响。

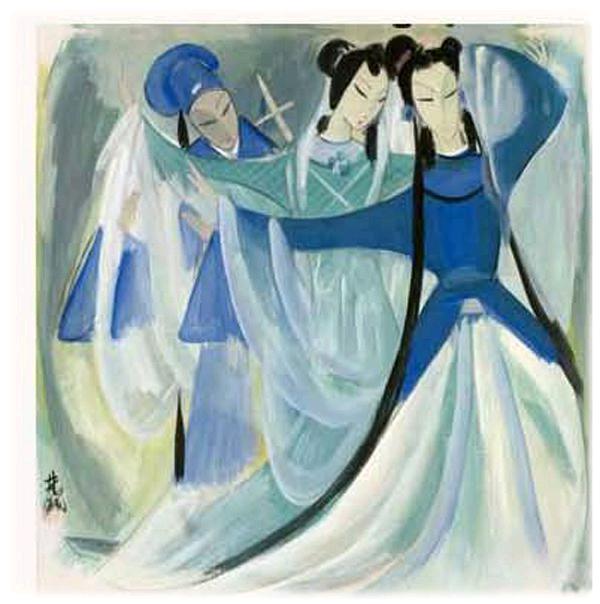

在1928年杭州国立艺术院纪念周的会上,林风眠作了“徒呼奈何是不行的”演讲,他慷慨陈词:“中国已往的历史自有它光荣伟大的一页,创造的丝曾织就了古代的艺术斑斓的痕迹。但过去的是过去了,时间不留情地把我们拖到了现代,要希望在已死的蚕里抽出新鲜的丝已是不可能,已经为时代腐坏了的旧锦也不必再去留恋,我们只有鼓起勇气负起责任,培植我们的新桑,养育我们的新蚕,使将来抽出来的新丝,织成时代上更灿烂、更有光泽的新篇幅,这是我们应有的希望!”

林风眠用自己的体温温暖着那一条条“小虫”,使“小虫”变成蝶的蛹,这些蛹到底有多少破壳而出,变成多姿多彩的花蝴蝶呢?今天的历史已作了明证。