论南齐写经体在北齐铭石书中的衍变

2016-06-09王守民

王守民

【摘要】北齐书法在北朝占有相当重要的地位。首先是北齐书刻作品的数量相当丰富;其次是北齊书法以复兴隶书为主要导向,并一跃成为北朝时期书法的翘楚。在这一时期出现了书家郑道昭、安道一、刘珉、姚元标,书法理论家颜之推等,正是这些书家、理论家,成就了北齐书法的繁荣。北齐书法以著名书家为先导,主要以写经、遗像题记、摩崖、墓志等书写形式流传于世。写经体书法作品在书作中又占据了大部分。笔者根据现存写经石刻的梳理,通过比较南北朝的写本与铭石书,以《金刚经》为范,寻绎写经书法在北齐书法发展中衍变的脉络,重新评估北齐时期写经法书所占的地位和作用。

【关键词】写经体 南齐写本 《金刚经》 《泰山经石峪》 铭石书 衍变

一、 南朝写经体产生及其在北齐传播的契机

北朝时期的书法,在当时人眼里也是拙劣不堪的。北齐后期,书手的书写水平才有了较大的提高,书刻作品的的质量也逐渐有了提高。北齐颜之推说:『北朝丧乱之余,书迹鄙陋,加以专辄造字,猥拙甚于江南……洎于齐末,秘书缮写,贤于往日多矣。』

然而一定时期的书写之盛,是有诸多因素促成的。佛教的兴盛这一大前提下,写经刻经作品成了日常佛教传播活动中的必需品。写经刻经者,在继承魏晋南朝写经传统的笔法基础上,对大字摩崖石刻的书写进行了承续和发展。

南朝长于尺牍,北朝长于碑版。写经体书法源于魏晋,应南朝佛教的盛行之势而生,它是南朝书法传人北朝的重要媒介。写经体,在北朝除了以写本形式存在之外,还有铭石书如造像、摩崖、墓志等形式。写经体在北朝前期并不突出,刻工未必称佳妙。到了北齐才崭露头角,成为时代的翘楚。

南朝写经体有两种风格:一种是延续魏晋二王帖派书风,另一种是隶意十足的铭石书风。如《佛说生经》是结字严谨、具二王法度的作品:它取纵势,纯用智永笔法;形势外拓,中画饱满丰腴;《道行般若经卷第二》也是帖学笔法,楷书笔调为主,略存隶意。

南齐书法是南朝书风的代表,它一方面继承魏晋尺牍遗风,把魏晋楷书发扬光大;另一方面又能上承魏晋接铭石书凤,使得隶楷书臻至完美。 南齐写本《金刚般若波罗蜜经》就是学习铭石书风的代表。它兼具碑学与帖学之长,笔势融隶、楷意,圆笔隶意为主,时见方笔。起首方笔近魏碑体,后面隶意稍浓,用笔散淡,是南齐写经体的代表,与同时期的其他写经本相比,它更接近于北齐《泰山经石峪》。这种书风上的接近,很明显地说明南北地域的不同并没有成为书风传播的障碍。南派帖学书风的萧散舒逸在该作品中体现得淋漓尽致;在北齐的摩崖石刻作品中,就显得具有碑派的金石气了。

南朝是汉字逐渐摆脱隶意形成楷体风格的蜕变期。从南朝的铭石书法来看,隶法萧散,楷法明显确立了。袁昶在《毗邪台山散人日记》中说;『南朝破窠隶书以风韵胜,《鹤铭》是也,方寸隶若《天监井栏》《旧坛馆碑》亦然《萧梁始兴王碑》诸碑,使转处不及《鹤铭》劲朴有力。』

与南朝相比,北朝时期的楷书生存环境比较恶劣。尤其是在北齐时期,汉族官员遭到排挤、杀害,汉文化逐渐退居次要地位。成熟的北魏楷书自然也就没有了生存的空间。

刘恒认为:『东魏北齐的铭石书风,从大的源流上看,是西晋以后隶书向楷书演变的缓慢延续,其直接来源,基本上出于河北一带土族的家学。』家族的传承,是文化传承的主要渠道。南北文化的融合,土族大夫的北迁,形成了北方书学发展的中坚力量。写经体书法就是在土族家学基础上传承下来的。可以说,没有这个基础,就没有写经体书法的发展。

二、北齐时期的书体及写经体的地位

北齐时期书体有草书、隶书、楷书等几种。草书书家颇多,如张景仁、姚元标、刘逖、刘珉、慧朗等,这里不作为重点论述。隶书胎息汉蔡邕《熹平石经》者多,然北齐习隶者笔下不复有古厚气息,时见楷法遗留,如太宁二年(五六二)《法勤禅师墓志》、天统元年(五六五)的《天柱山铭》。

北齐楷书亦有三种类型:一种是与北魏楷书接近,字形取势竖画紧结,如北齐天保二年(五五一)的《元贤墓志》、武平五年(五七四)《淳于元皓造像记》、武平二年(五七一)《道端等三百人造像记》等都是这个类型;一种是取法魏晋铭石书,结字长方,楷隶相参,拙趣盎然。如天保三年一五五二一《牛景悦造石浮图记》,河清年间的《姜兴造像记》与南朝的墓志如出一辙;最后一种是写得率意的民间俗书。这种民间楷书,未脱隶意,方笔似北碑凌厉,结体如汉隶古拙,写经体在南北朝时期较为普遍。如北齐天保二年(五五一)《比丘法定造像》《惠风造像记》《道荣造像记》。这种民间俗书,与刻工的技术以及其修养有着极其密切的关系。

北齐时期写经刻石使用的最主要的是写经体,这种书体与摹本写经一样,并不见用笔之间的方折凌厉之气,而是表现出一种温雅的书卷气息。这种将写经体直接刻石的做法并不是在北朝开始。在北凉时期的《沮渠安周造像碑》与当时北凉专事抄经的比丘安弘嵩的《大智度论残卷》是非常相似的。安弘嵩书写的字体就是当时流行的写经体,同一时代的造像碑也沿用这种写法,只是在书刻过程中强调用笔的方折,使得起收处隶意明显,内撅的线形使得结构紧收,结体绵密。

这种写经体的笔法一直流传至北魏时期。《大般涅槃经·如来性品》就是典型代表。可见写经体存在于纸本与铭石书中,大大拓展了其传播的时间与空间。写经体书法以实用性为目的,大多数走向规范匀称的方向。

赵声良先生在《南北朝写经书法艺术》一文中写道:『一类以北碑写本《大般涅檗经》和《妙法莲华经》为代表,继承了汉隶平整、匀称的特点,接受了东晋、南朝楷书的影响,结构横长,行笔流畅而灵活多变,左右两侧的笔划放得较开,特别是横、撇、捺划拉得较长,显得灵秀、妍美,又往往一字之中多有连笔,笔致迅疾处,尤见变化奇丽,跌宕乃端。』

北魏时期的写经体碑刻在沈曾植的《全拙庵温故录》中有记载:『北魏使持节卫南将军寇治》诸碑可做写经观。又云彼为写经体,此为写铭体。』

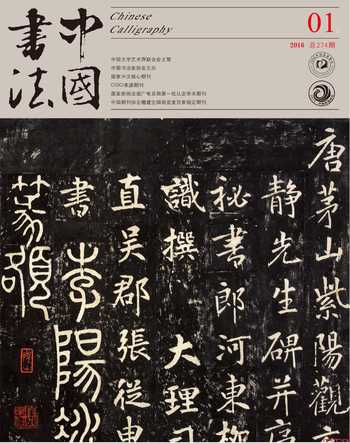

北齐时期的写经体以《泰山经石峪》《无量义经》《唐邕写经碑》《石柱颂》《徂徕山文书般若经》《冈山摩崖》《尖山摩崖》《铁山摩崖》《葛山摩崖》等铭石碑刻(五七二)为代表。这些作品都是隶楷相间,运笔浑厚酣畅,结字宽博疏放,静穆平和,不落北碑藩篱,不涉狂怪险奇。写经体的不激不厉、自然圆融、简静平和之美在铭石碑刻中表现的淋漓尽致。经卷上的书卷气息伸手可抚,这些作品应该出自专业写经者之手。

以《泰山经石峪》为代表的北齐诸摩崖碑刻,泯灭棱角,凸显书写的笔意,大字具有小字之法,少了凌厉的北碑气息,正是南朝写经体在北朝铭石石刻方面的衍化。清人杨守敬在《学书迩言》中评价《泰出经石峪》道:『北齐《泰山经石峪》以径尺之大书如作小楷,行徐容与,绝无剑拔弩张之迹,擘窠大书此为极则。又如《西门豹祠堂》《唐邕写经》诸石刻,皆是一家眷属,若杨太真之肥不伤雅,皆北齐杰作。』北齐《泰山经石峪》以及北齐诸摩崖写经石刻,是北齐写经体的代表,它们是南朝写经体书风在北方流行的产物。

南齐建武四年(四八七)吴郡太守张环所书的《金刚般若波罗蜜经》(卷一三六)与北齐写经铭石极为相似,只是大小殊异。此经卷笔力雄厚,舒卷自如,结体疏朗,仪态万千,时见锋芒。从结体上看,《金刚般若波罗蜜经》与《泰山经石峪》《唐邕写经》以及四山摩崖并无二致。

沈曾植在论及南北书风时有新见:『北周碑刻较齐为少……当时惟山东风气与江左相通,秦蜀士流,都成伧鄙。于书于刻,并可验知。』可见,南北书风是分地域的。北齐时期,因为地域的关系,受江左书风的影响较大,故而其地才会有写经体的流传。而南朝的写经中也可见北朝书刻风格作品的出现,同样是缘于地域的关系。

可见,南北朝时期,南北书风也是相互影响,写经体书风已经成为流行的书体由南而北,从经卷到铭石书中迅速发展起来。

作为写经小字,何以能成为一种写经体,在大字碑刻中流行开来呢?主要是六朝时期的小字用笔笔势舒张,结体绵密遒劲,布局严整中见跌宕;结构上纡徐从容,不激不厉而古意十足。小字布局得大字的开阔恢弘,自然疏放。正如康有为在《广艺舟双楫》中所说:『朝笔法,所以过绝后世者,结体之密,用笔之厚,最其显者,而其笔画意势舒长,虽极小字,严整之中,无不纵笔势之宕往。』正是这种舒展跌宕的笔法,在写经体和北朝摩崖写经石刻中延续。

唐以后的楷书或是隶书,结字失去了以往的疏放空灵,变得局促,格局远比魏晋要小。即便擘窠大字,业已失去魏晋六朝书写体系,写经体作品也不再具有六朝的遗风了。

三、对于写经体价值与意义的再认识

写经体的价值与意义的认识,牵涉到写经体的渊源以及它的传播渠道与方式。

南朝写经体实际上与魏晋以来的写经体一脉相承。南齐是写经体成熟的时期。这时期的写经体源于魏晋时期的钟繇、王羲之楷书。南齐写本《佛说生经》,与陈隋間智永的笔法如出一辙;而到了南朝梁代,写经体又表现为北朝魏碑楷书的特征:方笔折笔明显,劲健峭拔有凌厉之气。可见,写经体在南朝也有发展,面貌不一。南齐时期的《金刚般若波罗蜜经》的写经风格,与北齐的《泰山经石峪》面貌惊人的相似,或为一人之手。这不是偶然的个别现象。南北地域的不同,并不能阻隔书风的传播。

从传播渠道来看,无论是从官方的还是民间的渠道,是写经卷还是摩崖石刻的形式,写经体书风是一个确实的存在。南齐写经体在北齐时代的传播方式,是一个值得深入思考的问题。这首先涉及到对写经体的认定:是官方书写还是民间书写。如果是官方书写,其传播途径及范围远远大于民间书写。侯开嘉先生划分了俗书与官书两条线索。他认为,在魏晋时期,写经体书法的作者属于民间作者,但是书写的内容却比民间书法要严谨庄重得多,比及官书,似乎有不及之处。所以在对于魏晋六朝经文认定的时候,存在着一定的难度。他说:『在使用帛书、魏晋经文、史籍书本这些文字资料时,不能轻易地把它们统统划为俗书的范围,以它们来作为字体演进断代的主要依据。』

由此可知,写经体在南北朝不能简单地归结为官书或俗书,它是一种从俗书向官书过渡的书体。

它最早源于经生、经僧、民间书手的写经,在传抄过程中从率意恣肆,疏放不羁的状态过渡到由官方大规模地刻经活动。经文书写者也完成了从感性到理性的回归。譬如南朝的《瘗鹤铭刻石》的书写,从书写者的角度思考,无论是王羲之还是陶弘景,他都必定属于一个非常有影响力的人物。他们的行为已经不是个人行为,不是私人的一个简单地吟诗赋词的行为,而是影响巨大的集体行为。它代表当时的主流书风,而且对后世书风产生了积极的推动作用。

正是因为它是官方刻石,导致了不同地域出现风格相似的书法作品。譬如清末以来南方发现的《谷朗碑》《爨宝子碑》《爨龙颜碑》《始兴王碑》等,在结体造形上与北方碑刻一致。康有为对南北推崇备至,他说:『书可分派,南北不能分派。』这就可以解释为什么在不同的区域会有相似风格的作品这一现象的原因了。也就是说,同一地域是可以存在好几种书风。书风的存在并不受地域的局限而出现传播中的障碍。论及南方的书法,沙孟海先生与康有为的观点是一致的。他说:『今天看到的南齐《吕超静墓志》《梁敷夫妇两墓志》,书体与北方几无区别。而《爨龙颜碑》在云南,《大代华岳庙碑》在陕西,《嵩高灵庙碑》在河南,书体近似,地隔南北。以上都说明南北书体是不能分派的。』就写经体而言,到南朝梁代的时候,就有《大般涅槃经》这样具有典型北魏楷书风格的写经卷出现。可见沙孟海之说不虚。

写经体作为一种字体,并不是孤立的存在。首先有着魏晋书法的渊源,其次在前行的道路上又能旁搜远绍为己所用,形成不同的风格,它是南朝文人书法的演变。

写经体与南齐文人士大夫尺牍简札作品融合,产生了《金刚般若波罗蜜经》写经手卷;在北齐与官方摩崖刻经或私家铭石造像相融合,便形成了大字《泰山经石峪》等大字摩崖刻石。官方书体和民间俗书书体也会互相融合,并发生衍变的。北齐《文殊般若碑》虽是擘窠大字,下笔用的却是魏晋小楷笔法。书风受到北齐官方复古隶法的影响,笔画上增加了些许隶意。然而,南齐的写经体之所以能够大面积的传播,说明它已经比较成熟了。

魏晋时期的楷书已经非常成熟,书写方法也基本固定下来。写经体在抄写经者笔下没有明显的分别。华人德先生认为:『僧尼、经生、以及信众在抄经时依照旧本体式誊写,不羼己意。这样魏晋时期写经书体就一直沿袭下来,变化很少。』

在写经体由南向北,由纸本书写向摩崖传播的过程中,其变化也是比较明显的。笔者认为摩崖石刻的大字是写经体的放大版。就北齐刻经作品而言,黄悖先生说《泰山经石峪》《四山摩崖刻经》是楷隶交混甚至掺入古文字的复古回潮,是向隶书回潮的产物。蚴这只是一种说法。

我认为,古人写摩崖大字榜书,并非都是直接书写,还有可能是把小字放大后刻写。中间出现的隶意也好,金石气也好,是刻工二次创作过程中产生的。北齐摩崖刻经的价值也就在于此:沿循魏晋传统楷法,在书刻中增加隶意、金石气,使写经体具有了大字气魄。

在北齐的民间造像题记中,北魏楷书书风仍是主流。只不过在官方书学复古汉隶的文化政策影响下,楷书具有了隶意。这种楷隶相参的字体,与写经体书风是两条不同的发展路线。如《董洪达造像铭》(五七七)以魏碑楷法参隶书笔意,这种写法与魏晋六朝民间俗书的风格十分接近,古拙生动,不拘成法,故而趣味横生,可以认为是隋唐楷书的先导。而写经体书法是南朝延续魏晋书风的产物,与北朝民间书法的审美是截然不同的。

写经体进入北周时期,开始出现大量与魏碑体结合作品,走向竖画紧结的结体造型。气息谨严端庄,法度俨然可循。魏晋六朝写经体的古拙朴厚、疏放萧散,随着北朝王室更迭的烟云也日渐消弥。