英汉空间概念习得的多维比较研究

2016-06-07姚春林曹红梅王彩云

姚春林, 曹红梅, 王彩云, 郑 蕊

(1.华北理工大学 外国语学院,河北 唐山 063009;2.中央民族大学 预科教育学院,北京 100081;3.北华航天工业学院 英语系,河北 廊坊 065000)

英汉空间概念习得的多维比较研究

姚春林1,曹红梅2,王彩云3,郑蕊1

(1.华北理工大学 外国语学院,河北 唐山063009;2.中央民族大学 预科教育学院,北京100081;3.北华航天工业学院 英语系,河北 廊坊065000)

摘要:采用对比研究法,剖析英汉母语空间词汇习得的研究个案以及英语作为外语习得中英语空间词汇习得的个案,发现英汉母语儿童在习得母语空间词汇时都最先掌握表示拓扑空间的词汇,然后掌握表示线性关系的词汇,这符合皮亚杰假说。但不同儿童的母语空间概念习得还表现出差异性,这与其所处的环境有关。进一步研究发现,输入频次和词汇的难易度也是影响儿童习得空间词汇的重要因素。英语作为外语习得的研究发现,二语空间概念习得似乎不支持皮亚杰假说,而更支持不同民族认知能力的差异性。此研究可为深入认识人类认知能力及其发展提供参考。

关键词:空间词汇;习得;英汉对比;皮亚杰假说

空间概念(如“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“内”、“外”,等等)是人类基本的认知能力之一,所有语言都用一定的方式表达空间概念。语言学界研究人类认知能力时大多关注语言的空间概念表达,希望通过比较不同民族表达和习得空间概念的异同,解开人类认知能力的共性和差异。这已成为语言学界的重要研究议题。

一、空间概念习得研究述评

很早以来国外学者就关注语言中的空间概念,并从多角度研究了空间概念的习得。近些年来国内学者开始关注语言空间概念和空间概念的习得。中外学者针对空间概念习得做了大量工作,取得了一些成绩,但是也存在一些不足。

(一)国外空间概念习得研究概述

国外针对空间概念习得的研究大体可分为两类:母语空间概念习得和二语(或外语)空间概念习得。

在母语空间概念习得方面,学者们研究了以英语、[1]丹麦语、[2]日语[3]为母语的11个月至36个月的儿童习得空间概念的过程,初步验证了皮亚杰假设,即:母语空间概念习得过程中,容器关系类空间概念的习得要早于线性关系类空间概念的习得。[4]已有的研究还表明,不同语言的空间概念习得表现出较大的差异。由于目前针对儿童母语空间范畴习得的个案研究数量较少,相关研究仍需进一步加强。

相比母语空间概念习得研究,国外针对二语(或外语)空间概念习得的研究成果更为丰富。早期的研究主要考察非范畴化因素(主要包括习得顺序、学习策略、学习环境、关键期等)对空间概念习得的影响。[5-6]这类研究的不足之处在于未能探讨影响二语(或外语)习得的认知因素。后期的研究主要从空间范畴化的角度(范畴成员的典型性因素、母语的空间概念、母语和目标语在空间语义分类和语言结构上的差异)研究空间概念习得。[7-8]这些研究虽挖掘出了制约二语空间概念习得的一些深层因素,如母语的语言结构、语义系统以及母语和目标语在结构和语义上的不同,却忽略了语内认知因素(目标语内部各空间范畴的区别与联系)和语际认知因素(目标语与母语在空间认知上的异同)的交互作用,以及它们对不同水平的学习者的影响程度。

(二)国内空间概念习得研究述评

与国外研究相比,国内针对空间概念习得的系统研究较少,主要成果集中于英语空间概念在二语习得领域中的研究。[9-12]截止目前,相关研究的结论并不完全相同。几乎所有研究都发现,以汉语为母语的学生习得英语空间概念时,受汉语空间概念影响较深,大部分学生对空间概念核心意义习得的效果较好,对非核心意义习得的错误率较高。李佳、蔡金亭的研究还发现,高水平学习者较少受母语空间范畴的影响,空间概念的习得与英语知识同步发展;[9]而马书红的研究表明,英语空间概念的习得与英语语言能力整体提高不同步。[10]由此可见,汉语母语者习得英语时,外语空间概念的发展情况还需进一步研究。

(三)国内空间概念习得研究有待提高的地方

国内外语言学者对母语空间概念习得和二语(或外语)空间概念习得已经做了初步探讨,这为今后相关研究提供了参考和借鉴。但是目前国内语言学届对外语习得中的英语空间概念习得的系统研究还较少,现有的研究结论仍有待进一步检验;对汉语空间概念母语习得和汉语空间概念二语习得研究还是空白;更缺乏多维度比较英汉空间概念习得的研究。这为今后的相关研究留下了广阔的空间。

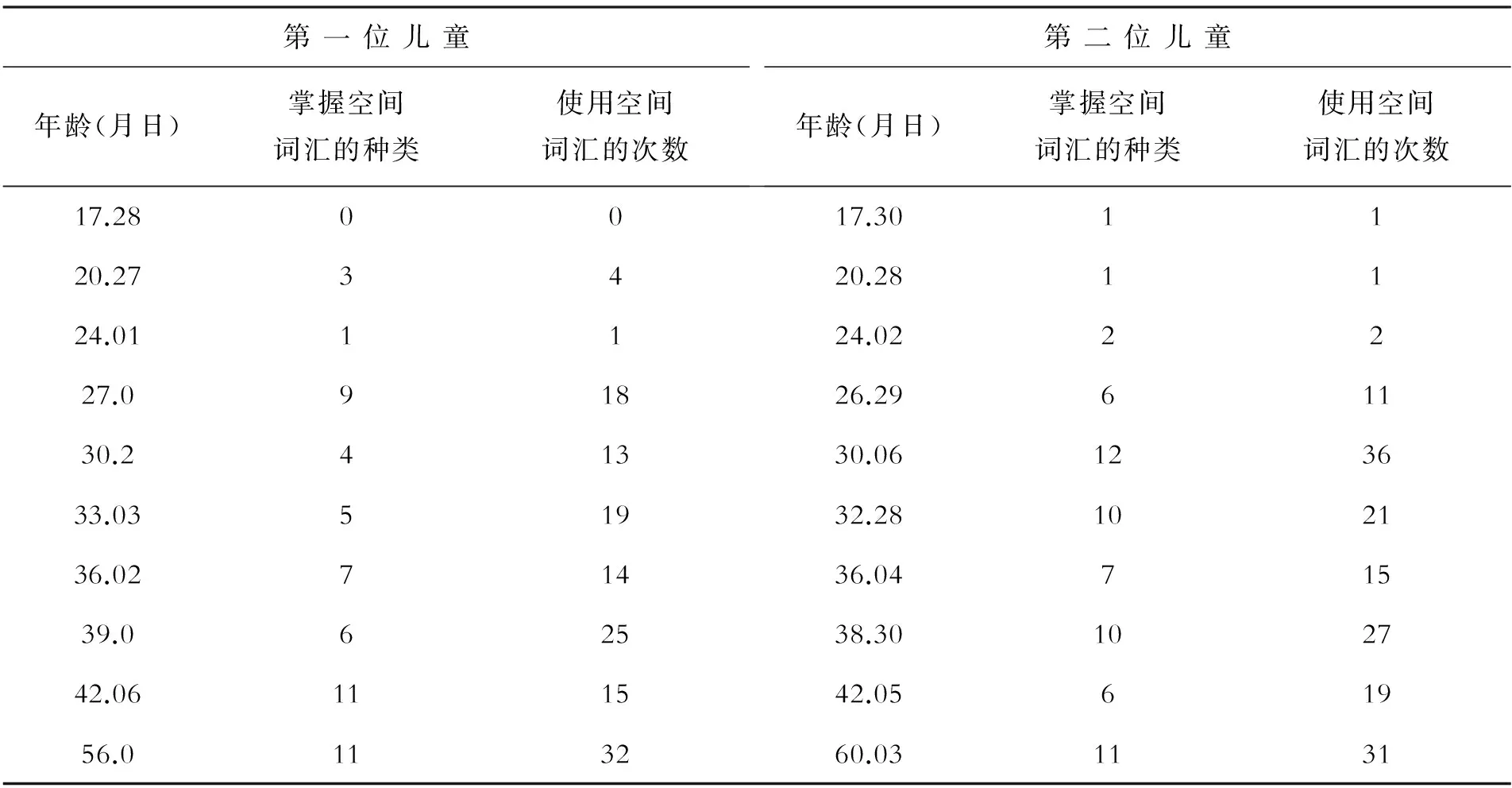

二、英语母语空间概念习得概述

以英语为母语的空间概念习得研究中较重要的是Sinha等所做的、以两位来自中产阶级家庭的英语母语儿童为研究对象的研究。这项研究持续42个月,从儿童第18个月开始,每三周采集一次(每次24小时)儿童的语言使用情况。[13]整个语料采集过程中,被研究的儿童以及他们的家长完全不知情。完成数据采集任务后,Sinha等撰写并分析了这些语料,力图勾勒出英语母语儿童习得空间概念的过程。表1为两位英语母语儿童在不同年龄段使用空间词汇的情况。

表1 被调查的英语母语儿童使用空间词汇的情况

从第17个月30天开始,第一位儿童首次使用空间词汇;但这时的使用还不稳定;从第27个月开始,两位儿童开始稳定地使用空间词汇;到60个月(5周岁)时,两位儿童都掌握了11个常用的英语空间词语。从这些数据可大致窥探出以英语为母语的儿童语言能力和空间能力的发展脉络。

具体来说,至60月龄时,两位英语母语儿童共同掌握的空间词汇仅为8个,分别为in,on,at,to,up,down,of,out。这些是英语中最基本的表示空间概念的词汇。它们的构词比较简单,语义也清晰明了。研究还发现,这8个词汇也是整个研究过程中孩子的父母亲使用最多的词汇。由此可以推论,输入频次和词汇的难易度是影响英语母语儿童习得空间词汇的重要因素。除这8个词语外,一位儿童分别使用outside,into,onto各一次,但这几个词仅在儿童模仿父母说话时出现,并且发音不清晰。

儿童习得语言是从模仿开始的。开始阶段只是模仿别人的语音,并不一定明白这种表达形式的真正意义。当他们稳定地使用某一词语或某种表达形式时,才真正掌握了这一词语或这种表达形式。接下来的研究中,Sinha等仔细观察儿童稳定使用空间词汇的阶段。他们发现,两位英语母语儿童稳定使用并完全掌握英语空间概念词汇的顺序不同、时间也不相同,但呈现出较为一致的发展趋势。按照先后顺序,第一位儿童稳定掌握的英语空间词汇按时间排序分别为in(27月龄)= (表示“同时”,下同)on(27月龄)=up(27月龄)< (表示“先于”,下同)down(33月龄) 三、汉语母语空间概念习得概述 与国外相比,国内针对儿童母语空间概念习得的研究起步较晚,研究成果也较少。贾红霞在2007年2月13日至2008年8月13日间,对一名女性儿童进行了为期18个月(12月龄至30月龄)的观察,具体观察时间为每周观察一次,每次1小时。她发现,30月龄时,孩子使用的语言中已包含了10个基本的汉语方位词,且这些方位词在语料中占的比例较大,达311次。[17-18]从使用频次看,“上”及其组成的复合词(简称“上”类,以下依此类推)出现次数最多,为155次;“下”类和“里”类次之,分别出现62次和61次;“后”类11次;“前”类和“外”类均为8次;“中”类4次;“旁”类仅出现1次;“左右”共出现一次。在汉语中,空间方位词通常与其他名词结合起来表示空间概念,例如“瓶子里”、“桌子上”等。也就是说,只有儿童将空间方位词与其他名词结合使用时,才表明他们真正掌握了空间词汇的用法。若以此为依据判断儿童掌握汉语空间词汇的顺序,“里”类最早,“左右”二字最晚;具体来说,“里”类 < “上”类 < “下”类 < “后”类 < “中”类 < “前”类 < “外”类 < “旁”类 < 左、右。如果从语义及语用角度观察,在30月龄时,儿童能够准确使用“上、下、前、后、里、外、中”等词汇,而仅能机械模仿“旁、左右”两词。 “上”类词汇是汉语母语儿童习得较早的空间词语,在所记录的18个月的语料中共出现81次。其中以“地上”最多,共16次;其次为“床上”,共10次;其他用法在1至4次之间。儿童在16个月12天时首次使用“上”,不过是作为动词使用的(“上楼”)。19个月19天时使用“上”的空间义,如“地上”。21月龄前,大多使用“上”的空间接触义,偶尔使用少量的做趋向动词的用法,如“穿上”、“戴上”等。至23个月7天时,出现“上”的附着义,如“嘴巴上”。23个月27天以后,“上”的用法逐渐丰富,出现非接触的空间义(上方),如“凳子上(方)”;还出现了与“下”对应的用法,如“我拿上面的,你拿下面的”,表明儿童此时能够从客体角度判断物体的相对位置。 综合分析“上”类词汇不同意义的习得,其发展顺序为最先学会“平面附着义”,接下来为“非接触空间义”,最后是从客体角度判断的相对位置义。 “下”类词汇也是儿童较早使用的词汇。在15至19月龄期间开始使用“下”的动词义及趋向义,如“下楼”、“放下”。19个月26天时出现“下”的空间义,表示非接触的空间关系,如“床底下”。23个月28天时开始使用“下”的单纯方位义,如“楼底下”。此后“下”的用法不断丰富,如上例(“我拿上面的,你拿下面的”)所表示的从客体角度判断物体的位置,以及表示客体的本身属性(看到页面下部还有空白时说“下边也写一写”)等。 综合分析“下”类词汇的习得,其发展顺序与“上”类词义习得顺序较为一致,最先学会“非接触空间关系”,接下来为“单纯方位义”,最后是从客体角度判断的相对位置义。 “里”和“中”的习得要晚于“上”和“下”的习得。在所收集的语料中,几乎所有的“里”都表示基本义,即处于全封闭或三面封闭的容器内。25个月6天时首次使用“沙发里边”(实为沙发下面)。26个月28天使用“界限义”,如“门里边”;但此时的“界限义”需要有一个实体将空间分割开来。27个月15天以后使用的“界限义”更加宽泛,此时不再需要实体分割,儿童可以主观任意地分割空间,如“坐里边”、“趴里边”等。“中”的习得要更晚一些。在收集的语料中,“中”只应用于“中间”一词,表示与两端等距离的位置或在两端的距离以内,而未出现表示某个范围以内的意义,更没有出现其他抽象义。 其他方位词的习得中,“后”共出现11次,2例为单独使用“后”,9例以“后面、后边、后头”等合成词出现;23个月19天时被首次使用。“前”共出现8次;1例为“向前”,其他7例为“前面”;25个月23天首次使用。“外”在调查期间共出现8次,全部以“外面”的形式出现;26个月25天时被首次使用,以屋子为参照点(“屋子外面”);29月龄时使用不以实物为参照点的用法(“外面有蚊子”)。 四、英语空间概念作为外语习得研究 除了研究汉语母语空间概念习得,国内学者也关注汉语母语者习得英语空间概念的发展情况。姚春林[11]调查了160位汉语母语大学生(26位来自英语专业高年级,26位来自英语专业低年级,108位来自非英语专业低年级)习得英语空间概念的情况。结果表明,大学生习得英语空间介词的总体情况不理想,平均每题仅37.5%的受试(59.4人次)能够正确填写所考察的介词。各介词习得情况差异较大,其中介词in的习得情况最好,平均每题有58.0%的受试(91.7人次)填写正确;over的习得情况最差,平均每题仅17.5%的受试(27.7人次)填写正确。其他介词习得情况居中,平均每题48.7%的受试(77人次)正确填写on,27.5%的受试(44.1人次)正确填写under,24.0%的受试(37.9人次)正确填写above,23.2%的受试(36.7人次)正确填写below。在研究的空间概念中,三类介词的用法习得最好,分别是介词in或on的原型场景、介词in或on表示时间的用法、以及有关介词in或on的某些习语用法或固定搭配用法。两类介词习得最不理想,分别是over的各种用法,以“集中注意力于某物义”、“覆盖义”、“控制义”和“高于并超过义”最突出,其错误大多是以on代替over;另一类是under的覆盖义,其错误大多是以in代替under。 造成习得英语空间概念不理想的原因是多方面的,既有教育教学的因素,又有英汉语言内部的因素。教育教学因素包括教学大纲对空间介词习得要求较为模糊;缺乏学习英语的环境;受试对习得词汇的要求过低,等等。这些问题并非本研究的关注重点,因此不在此深入讨论。语内因素主要来自英汉空间概念语义网络的差异以及英汉母语人认知的差异。从英汉空间词汇的语义网络看,二者既有相同之处,又有差异。介词on,over和above的原型意义与汉语“上”类似,各词表达的侧重点又有不同。on表示射体高于界标并受界标支撑;over和above表示射体高于界标,不受界标支撑。其中over强调射体和界标有接触的潜势,above强调射体和界标没有接触的潜势。介词under和below的原型意义与汉语“下”类似,都表示射体低于界标。二者的区别在于under与over类似,强调射体与界标有接触的潜势;below与above类似,强调射体与界标没有接触的潜势。介词in的原型意义表示射体位于界标内,与汉语的“在……内(中)”类似。除原型场景外,六个英语介词还有隐喻义。这些隐喻义的差异与汉语“上、中、下”隐喻义的差异更大。虽然学生学习了多年英语,但他们并没有建立一套接近英语母语人的认知模式。在学生的思维中,on,over和above是表达同一范畴的概念(对应汉语的“上”)。其中on的原型是这个范畴的典型成员,over和above的原型意义及隐喻义是这一范畴的边缘成分(可能离典型成员的距离还比较远;有时over和above的边界是模糊的,偶尔还会重叠)。当谈到此范畴时,学生最先想到的是典型成员on(有时仅仅想到on)。同样,在受试的思维中,under和below(可能还包括beneath)表达的概念属同一范畴(对应汉语的“下”)。其中under属典型成员,位于范畴的中心部位;below和beneath属非典型成员,但离中心部位不是很远。当谈到这一概念时,学生最先想到的是典型成员under(有时也会想到非典型成员below或beneath)。这是造成学生习得英语介词偏误较多的语内因素和认知原因。 五、英汉母语空间概念习得的异同及皮亚杰假说 在TheChild’sConceptionofSpace一书中,Piaget和Inhelder提出皮亚杰假说,他们认为,在儿童认知能力发展的过程中,表示容器等拓扑空间关系(topological relation)的能力最早被儿童掌握,其次是表示线性关系的投射空间关系(projective relation)能力;如果从所表示的空间关系的参照点看习得顺序,最先是以自我(“egocentric”)为参照点,然后掌握离心(“decentered”)参照以及非自我(“allocentric”)参照。[4] 前面简要介绍了英汉母语儿童掌握空间词汇的情况。两位英语母语儿童最先掌握的空间词汇并不完全相同,具体来说,第一位英语母语儿童习得空间词汇的顺序为in(27月龄)=on(27月龄)=up(27月龄) 对比英汉母语儿童掌握空间词汇的顺序,会发现二者表现出较大的一致性。英汉语言中被较早掌握的词汇都具有较为常用、结构简单、语义简单等特征;因此输入频次和词汇的难易度是影响儿童习得空间词汇的重要因素。另一方面,英汉母语儿童掌握空间词汇的规律与Piaget和Inhelder提出的皮亚杰假说较为吻合。他们都最先掌握表示拓扑空间的词汇(英语的IN,和汉语的“里”类);都最后掌握表示线性关系的词汇(英语的OUT,汉语的“旁”类)。实际上,英语的OUT和汉语的“旁”类并非典型的表示线性关系的词汇,“前、后、左、右”是更典型的表示线性关系的词汇。在本文观察的个案中,汉语母语儿童掌握“前后”类词汇的用法较晚,掌握“左右”更晚,且“左右”仅出现一次;英语母语儿童的语料中,60月龄前并未出现表示“前、后、左、右”的词汇,如in front of,back,left,right等。他人的研究发现,英语母语儿童到60月龄时才掌握了“旁”(near)和“前”(in front of)的概念,但仍旧没有“左、右、后”。[19] 英汉语言中表示空间概念的几乎都是多义词汇。汉语空间词汇习得的个案给出了不同义项的习得顺序。“上”类词的习得顺序为“平面附着义”,到“非接触空间义”,最后是从客体角度判断的相对位置义;“下”类词汇意义的习得顺序为最先学会“非接触空间关系”,接下来为“单纯方位义”,最后是从客体角度判断物体的相对位置义。汉语“上”类和“下”类空间词的习得与皮亚杰假说较为一致,都最先以自我(“egocentric”)为参照点,从自我视角判断物体的相对位置关系;进而发展为以非自我(“allocentric”)为参照点,从客体角度判断物体的相对位置。 针对汉语母语学生习得英语空间介词的研究发现,十多年的英语学习没有帮助学生建立一套接近英语母语人的认知模式,这与王志文的研究结论较为相似。[20]多数学生以汉语的认知模式学习和使用英语空间介词。在他们的思维中,on,over和above表达同一范畴的概念(对应汉语的“上”)。其中on的原型是这个范畴的典型成员,over和above的原型意义及隐喻义是这一范畴的边缘成分(可能离典型成员的距离还比较远;有时over和above的边界模糊,偶尔还会重叠)。当谈到此范畴时,大多数最先想到的是典型成员on(有时仅仅想到on)。同样,在他们的思维中,under和below(可能还包括beneath)表达的概念属同一范畴(对应汉语的“下”)。其中under属典型成员,位于范畴的中心部位;below和beneath属非典型成员,但离中心部位不是很远。当谈到这一概念时,大部分最先想到的是典型成员under(有时也会想到非典型成员below或beneath)。也就是说,大部分学生完全以汉语空间的认知模式理解和使用英语空间概念。 综上所述,汉英母语儿童空间词汇的习得表现出明显的相似性,都遵循皮亚杰假说。也就是说,皮亚杰假说能够较为清晰地反映儿童空间认知能力的发展。但是英汉母语儿童的空间词汇习得又表现出一些差异性;甚至同为英语母语者的两位儿童也表现出很大的不同。其中部分原因在于,儿童的空间词汇习得与其所处的环境有关,输入频次和词汇的难易度是影响儿童习得空间词汇的重要因素。学生掌握母语的认知能力后再学习另外一种语言,似乎很难建立目的语的认知模式。二语或外语学习者(尤其初学者)通常以母语的认知模式学习和使用目的语。一个人似乎很难同时拥有两套或多套不同的认知体系。二语空间概念习得的研究结论似乎不支持皮亚杰假说,而更支持不同民族认知能力的差异性。 参考文献: [1]Wells G. Language Development in the Pre-school Years [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. [2]Plunkett K. Lexical segmentation and vocabulary growth in early language acquisition [J]. Journal of Child Language, 1993(20):43-60. [3]Hayashi M. A Longitudinal Investigation of Language Development in Bilingual Children [D]. Aarhus, Denmark: University of Aarhus, 1994. [4]Piaget J,Inhelder B. The Child’s Conception of Space [M]. London: Rutledge & Kegan Paul, 1956. [5]Mougeon et al. Acquisition of English prepositions by monolingual and bilingual (French/English) Ontarian students [A]. Studies in First and Second Language Acquisition [C]. Rowley, Massachusetts: Newbury House, 1979. [6]Schumann J. Locative and directional expressions in basilang speech [J]. Language Learning,1986(36):277-294. [7]Ijaz H. Linguistic and cognitive determinants of lexical acquisition in a second language [J]. Language Learning,1986(36):401-451. [8]Javis S, Odlin T. Morphological type, spatial reference, and language transfer [J]. Studies in Second Language Acquisition,2000(22):535-556. [9]李佳,蔡金亭. 认知语言学角度的英语空间介词习得研究[J]. 现代外语,2008(2):185-193. [10]马书红.中国学生对英语空间介词语义的习得研究[J]. 现代外语,2007(2):173-183. [11]姚春林. 认知视角下的汉语母语大学生英语空间介词习得研究[M]. 北京:北京燕山出版社,2013. [12]刘志成. 英汉人体词“hand”和“手”一词多义认知对比研究[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2015,9(3):44-50. [13]Sinha C, Thorseng L A, Hayashi M,Plunkert K. Spatial language acquisition in Danish, English and Japanese [A]. In Broeder, P. & Murre, J. Language and Thought in Development [C]. Tubingen: Gunter Narr Verlag, 1999: 95-126. [14]Clark H. Space, time, semantics, and the child [A]. In Moore, T. E. (Edit.) Cognitive Development and the Acquisition of Language [C]. New York: Academic Press, 1973: 27-63. [15]Herskovits A. Language and Spatial Cognition [M]. Cambridge: Cambridge University Press. [16]郜万伟.文化构建的生态翻译途径[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2014,8(2):32-36. [17]贾红霞. 普通话儿童方位词发展的个案研究 [J]. 世界汉语教学,2010(4):514-525. [18]贾红霞. 普通话儿童方位词语义发展的个案研究 [J]. 语言文字应用,2010(4):60-69. [19]Hickmann M,Hendriks H. Typological constraints on the acquisition of spatial language in French and English [J]. Cognitive Linguistics, 2010 (2): 189-215. [20]王志文.从微观视角诊疗外语专业学生的“思辨缺席症”[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2013,7(4):101-105. Comparative Study on Spatial Words Acquisition Between English and Chinese in Multi Dimensions Yao Chunlin1,Cao Hongmei2,Wang Caiyun3,Zheng Rui1 (1.School of Foreign Languages, North China University of Science and Technology, Tangshan, 063009, China;2.School of Preparation Education, Minzu University of China,Beijing, 100081, China;3.Department of English, North China Institute of Aerospace Engineering,Langfang, 065000, China) Abstract:The current study compares spatial words acquisition between English as the first language, Chinese as the first language, as well as English as a foreign language. It finds that topological relations are acquired before projective relations in mother language acquisition for both English as the fist language and Chinese as the first language, which is coincident with Piaget Hypothesis. On the other hand, the listening and practicing frequency and the simplicity of the word affect the spatial words in both English and Chinese. However, study on English as foreign language acquisition shows the ethnic cognitive distinction, which is not coincident with Piaget Hypothesis. Key words:spatial words; acquisition; comparison between English and Chinese; Piaget Hypothesis 文章编号:2095-0365(2016)02-0056-07 收稿日期:2016-03-30 作者简介:姚春林(1974-),男,文学博士,副教授,硕士生导师,中国社会科学院博士后,澳大利亚阿德莱德大学(the University of Adelaide)博士后,研究方向:社会语言学,濒危语言学,语言习得。 基金项目:河北省哲学社会科学基金研究项目英汉空间概念习得的多维比较研究(HB14YY022) 中图分类号:H319 文献标识码:A DOI:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2016.02.10 本文信息:姚春林,曹红梅,王彩云,等.英汉空间概念习得的多维比较研究 [J].石家庄铁道大学学报:社会科学版,2016,10(2):56-61,86.