我国对外直接投资与国内产业升级协同发展的障碍性因素分析

2016-06-06于世海凌

于世海凌 丹

(1.桂林理工大学管理学院,广西 桂林 541004;2.武汉理工大学经济学院,湖北 武汉 430070)

我国对外直接投资与国内产业升级协同发展的障碍性因素分析

于世海1凌 丹2

(1.桂林理工大学管理学院,广西 桂林 541004;2.武汉理工大学经济学院,湖北 武汉 430070)

近年来,我国对外直接投资活动突飞猛进,在更宽泛范围内与国内产业升级展开了深层次的互动,但两者间协同度较低,预示着可能存在某些未知因素正在阻碍对外直接投资与国内产业升级的协同有序发展。本文利用2006—2014年典型省份的面板数据进行实证分析,结果显示对外直接投资节奏、不规则度及科技产出水平的波动性对对外直接投资与国内产业升级的协同发展产生了显著的负面影响。

对外直接投资;产业升级;面板数据模型;障碍因素

一、引言

21世纪全球经济发展的主潮流是经济全球化的蔓延、深入,生产要素的全球性流动速度在加快,目标在于实现世界范围内的资源最优配置。产业全球化是经济全球化的核心,全球产业发展从一定程度上影响着一国的产业结构变动和产业政策,一国顺利走向经济全球化的关键是紧紧把握产业全球化的脉搏,结合本国国情,全力推进产业全球化。宏观经济发展的一大重要问题就是产业结构的调整和升级,而资源配置结构的优化有利于产业发展结构趋于合理、效率得以提升。开放经济条件下,特别是在当前经济全球化愈演愈烈的背景下,各种要素、资源在全球范围内的流动、转移,无疑是有利于产业结构优化、升级的。因此,对外直接投资有助于实现生产要素的跨国流动和资源优化配置,开发我国的动态比较优势和经济增长潜力,可以作为推动国家产业升级的有效途径。

2014年,我国非金融类对外直接投资首次突破千亿美元,总计1028.9亿美元,同比增长14.1%。对外直接投资产业结构继续优化,特别是服务业对外投资明显上升,同比增长27.1%,占对外投资比重接近2/3。投资区域重心则逐渐转向发达国家(地区),其中对美国投资增长23.9%,对欧盟投资增长1.7倍,远远高于总体增速。另外,地方企业对外直接投资发展迅速,2014年实现投资451.1亿美元,同比增长36.8%,占同期对外直接投资总额的43.8%,较上年比重增加7.2个百分点,进一步激发了投资活力;其中广东、北京、山东位列前三,对外直接投资额分别为96.01亿美元、55.47亿美元、44.11亿美元。当前,我国经济发展进入新常态,正从高速增长转向中高速增长,经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。2015年国务院政府工作报告明确指出,“开放也是改革,必须实施新一轮高水平对外开放,加快构建开放型经济新体制,以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动”。对外直接投资作为促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合的有效手段,对于优化经济发展空间格局、发现新的经济增长点、培育全方位开放新优势具有重大现实意义。可见,推动对外直接投资和国内产业升级良性互动、协同发展与中央关于新时期经济工作“稳增长、促改革、调结构”的总体战略部署是相契合的,也是适应新常态、引领新常态的应有之义和实效之选。但现阶段,我国对外直接投资与国内产业升级之间的协同度比较低,协同发展正处于初始期,预示着可能存在某些未知因素正在阻碍对外直接投资与国内产业升级的协同有序发展。

二、文献述评

从现有文献来看,国内外学者主要关注的是对外直接投资如何促进母国产业结构的变动、升级。如李逢春(2012)通过修改经典的钱纳里“结构增长”模型,用面板回归的方法实证分析了我国对外直接投资的产业升级效应,结果表明较高的对外直接投资水平可以较快地促进投资母国的产业升级;赫里格尔、威特基和福斯坎普(Gary Herrigel、Volker Wittke和Ulrich Voskamp,2013)发现我国制造业部门通过OFDI活动嵌入全球生产网络,与国外企业相互学习、展开互动,有助于实现行业的转型升级;潘素坤、袁然(2014)利用2003—2012年间58个样本国家的相关数据,经过实证研究得出结论:三种不同投资动机的对外直接投资均为我国产业升级的原因,但存在滞后性。至于迟滞对外直接投资活动对母国产业升级发挥提升作用、阻碍两者之间协同发展的各种影响因素,各类文献涉足较少,相关研究内容散见于对外直接投资行为影响因素分析,如蒋冠宏、蒋殿春(2012)指出距离、制度质量对我国对外直接投资具有负面影响;杨恺钧、胡树丽(2013)则发现技术发展水平与市场经济制度建设对新兴市场国家的对外直接投资可产生负面作用;陈岩(2014)基于多元距离变量的回归分析表明,经济文化距离是我国企业对外直接投资的阻碍因素;朱严林、许敏(2015)的面板回归结果显示,国内R&D人员的投入水平抑制了对外直接投资逆向技术溢出的吸收,削弱了OFDI活动对高新技术产业的促进作用。还需注意的是,对外直接投资导致大量资金外流,亦可在投资母国引发严重的“产业空心化”,考林和汤姆林森 (Cowling和Tomlinson,2000)、大泷(Masayuki Otaki,2012)的研究揭示了此类现象的发生,国内学者范欢欢、王相宁(2006)及王英(2008)也提出须防范对外直接投资对母国所引发的产业空心化问题。

综上所述,现有研究存在如下局限性:一是偏重于研究对外直接投资活动的母国产业升级促进效应(以技术溢出效应为主),而对于影响这一效应发挥的负面因素涉及较少;二是从东道国制度环境角度探讨对外直接投资行为的主导因素成为近年来研究的热点,而针对阻碍对外直接投资与国内产业升级关联效应有效发挥的各种因素的搜寻与验证研究则甚少。本文利用2006—2014年典型省份的相关数据设定对外直接投资、产业升级及障碍性因素测度指标,运用面板模型回归手段搜寻、验证了对外直接投资与国内产业升级协同发展的若干障碍性因素。

三、模型构建及变量的说明

鉴于我国对外直接投资与国内产业升级协同发展的障碍性因素所涉及的数据结构特点,选取典型省份作为样本统计单位,并且各省份的部分相关数据时间跨度不长,此类数据比较符合面板数据特点,因此可以使用面板数据模型对我国对外直接投资与产业升级的障碍性因素进行实证分析。构造回归方程如下:

各变量的含义、测算方法及来源见表1。i表示不同省份,为面板数据模型横截面个体成员;t表示不同年度,为面板数据模型样本观测时期。

本文选取2014年对外直接投资额(存量)与专利申请授权量排名前六位的省份(直辖市),分别是江苏(简记:JS)、浙江(简记:ZJ)、广东(简记:GD)、山东(简记:SD)、上海(简记:SH)和北京(简记:BJ)作为样本统计单位,这是因为此两类变量的省际差异比较大,如果全部采用31个省(自治区、直辖市)的数据会造成非平衡面板数据,再者有的省份样本指标规模极小,不能很好地解释和说明当前的经济现象,而且可能会对实证分析的结果造成干扰。

表1:各变量含义、测算方法与来源

在对面板数据模型进行估计时,需要对所建立的模型形式进行检验,即检验样本数据符合混合回归模型、变截距模型以及变系数模型中的哪一种。模型形式设定检验使用的是协方差分析检验,对于含有N个截面成员的面板数据模型可以检验如下两个原假设:

H0:模型中解释变量系数对于所有的截面成员是相同的(即斜率系数是齐性的),但截距项不同即该模型形式为变截距模型。

H1:模型中解释变量系数和截距项对于所有的截面成员都是相同的,即该模型形式为混合回归模型。

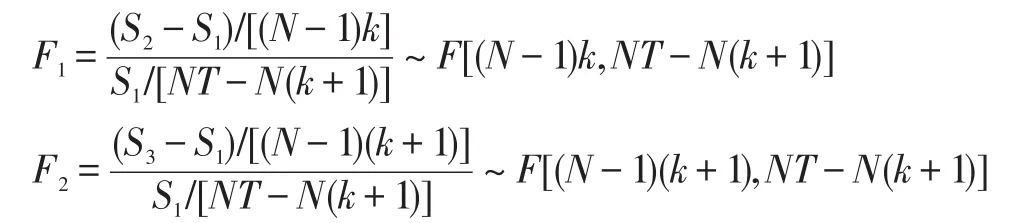

模型形式检验有如下两个F检验统计量:

其中,N是截面成员个数,T是每个截面成员的样本观测时期数,k是非常数项解释变量的个数,S1、S2、S3分别是变系数模型、变截距模型和混合回归模型的回归残差平方和。在原假设H0、H1成立的条件下,检验统计量F1、F2分别服从特定自由度的F分布。

模型形式检验的一般过程是:先检验原假设H1,如果统计量F2小于某个检验水平(比如5%)下F分布临界值,则不能拒绝原假设H1,且无须再检验原假设H0,从而表明利用混合回归模型来拟合样本是合适的。否则,拒绝原假设H1,并继续检验原假设H0。如果统计量F1小于某个检验水平(比如5%)下F分布临界值,则不能拒绝原假设H0,从而表明利用变截距模型来拟合样本是合适的。否则,拒绝原假设H0,并利用变系数模型来拟合样本。

四、模型估计结果分析

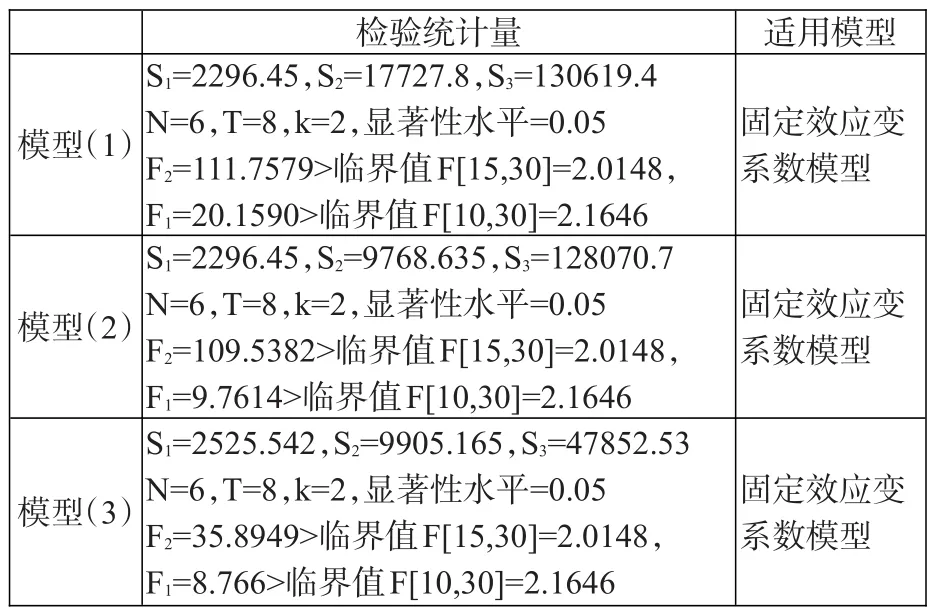

本文采用Eviews7.0软件分别计算上述三个模型的三种形式,即变系数模型、变截距模型和混合回归模型的回归残差平方和S1、S2、S3,再计算F1、F2,并验证原假设H0、H1,确定合适的模型形式,检验结果见表2。

表2:各模型检验结果

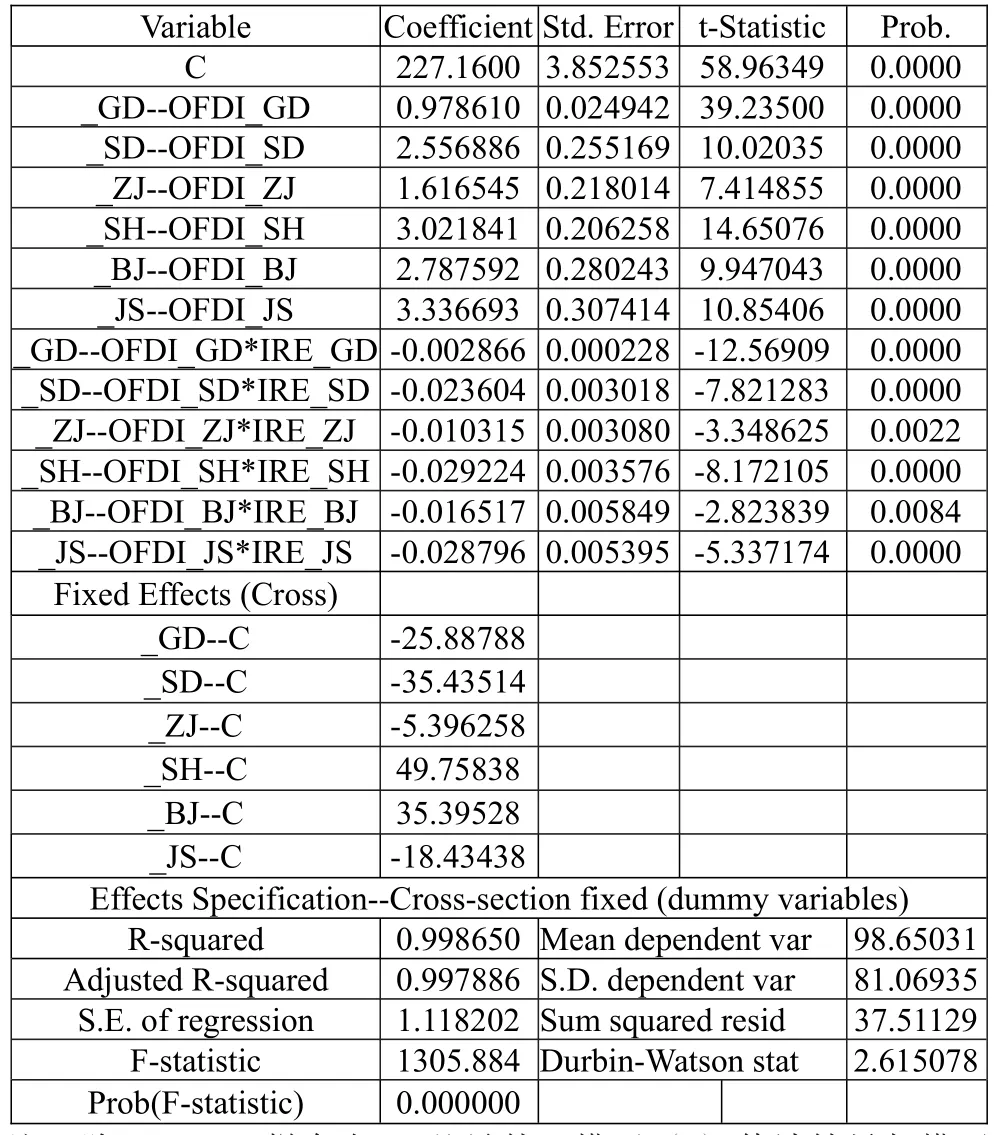

表2结果表明,三个模型均适用固定效应变系数模型,运用Eviews7.0进行详细的面板数据回归分析,结果如表3、表4所示。

表3表明,方程(1)、(2)的固定效应变系数模型经调整后的R2为0.9769,模型的拟合程度非常高,DW统计量等于1.7930,接近于2,从而表明模型估计结果的残差序列不存在一阶序列自相关。常数项C的估计值为224.6683且其t统计量非常显著(显著性水平=0.01),解释变量“OFDI”系列的系数估计值都为正数且它们的t统计量都非常显著(显著性水平=0.01),说明对外直接投资水平与综合性劳动生产率之间是正相关的,对外直接投资活动的开展推动了我国的产业升级步伐;但加入调节变量“对外直接投资节奏”、“对外直接投资的不规则度”后,“OFDI*PACE”系列、“OFDI*IRE”系列的系数估计值都为负值且它们的t统计量也较显著(显著性水平= 0.1),说明在“节奏”及“不规则度”因素影响下的对外直接投资水平与综合性劳动生产率之间呈现出负相关的关系,成为我国对外直接投资与产业升级之间协同发展的障碍性因素。另外,虽然从统计意义上来看,方程(1)、(2)的估计结果极为相近,但就“节奏”和“不规则度”的经济含义而言,二者还是存在很大不同的,应予以区别对待。

表3:模型(1)估计结果

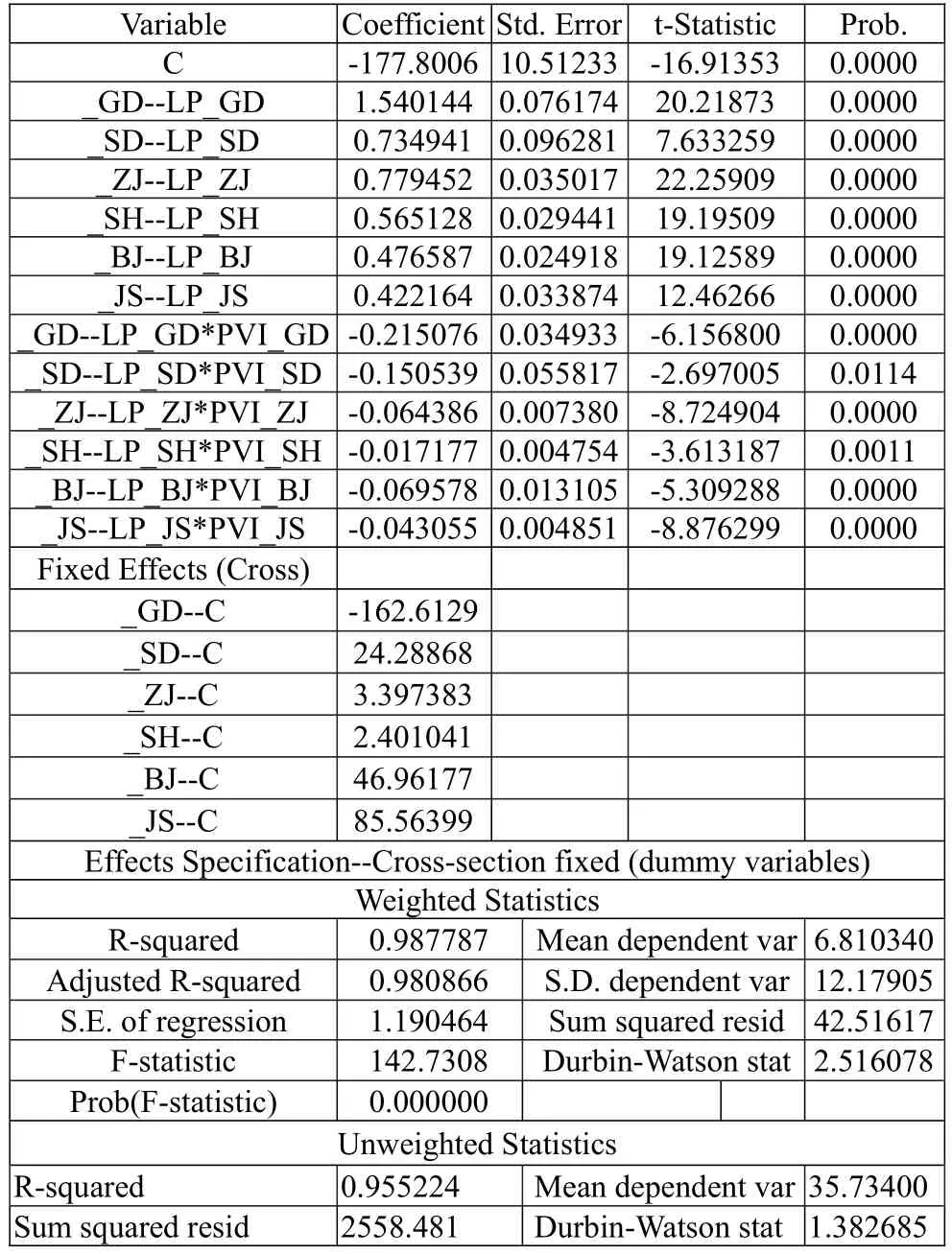

表4:方程(3)经调整后的估计结果

方程(3)初次估计结果显示,DW统计量等于1.4148,表明其残差序列可能存在一阶序列自相关,因此使用截面加权的SUR估计方法对原模型进行修正,同时使用White截面方法计算系数协方差,最大限度地克服随机误差项存在的截面异方差和同期相关问题,经调整后的估计结果如表4所示。

从表4可以看出,方程(3)的固定效应变系数模型经调整后的可决系数修正值由0.9308变为0.9809,模型拟合程度有了进一步提高,DW统计量等于2.5161,说明模型估计结果的残差序列已经消除了一阶序列自相关。此外,F统计量等于142.7308,残差平方和也由2525.542降至42.5162,也表明方程(3)整体上非常显著,且其拟合精度得到了大幅提高。常数项C的估计值为-177.8006且其t统计量非常显著(显著性水平=0.01),解释变量“CLP”系列的系数估计值都为正数且它们的t统计量都非常显著(显著性水平=0.01),说明综合性劳动生产率与对外直接投资水平之间是正相关的,综合性劳动生产率的不断提升、产业升级进程的不断加快有助于我国对外直接投资活动的开展;但加入调节变量“专利申请授权量定基增速的离差”后,“CLP*PVI”系列的系数估计值都为负值且它们的t统计量绝大多数都较为显著(显著性水平=0.05),说明在“科技产出水平波动性”因素的影响下,综合性劳动生产率与对外直接投资水平之间呈现出负相关的关系,成为我国对外直接投资与产业升级之间协同发展的障碍性因素。

五、结论与启示

(一)基本结论

从上述面板数据模型的计量分析结果,至少可以得出三个基本判断:

判断之一:对外直接投资增速的大幅波动弱化了其对国内产业升级所能够产生的各种经济效应,对对外直接投资与产业升级协同发展系统的进化产生了负面影响。究其原因主要包括:一是对外直接投资增速大幅波动会削弱国内产业结构调整的波及效应,大幅增加将引致国内相关产业原材料、制成品和技术设备的出口激增,出口需求的短时突变使得国内各产业无法及时适应和满足,国内供需结构的改善空间极为有限;二是对外直接投资活动增速的大幅波动使其逆向技术溢出效应大大减弱,因为对先进技术的学习、模仿和创新不是能够一蹴而就的,而是需要经历一个长期的过程进行消化和吸收;三是使得国内各行业面对激烈的国际市场竞争难以从容应对,对外直接投资引发的产业转移、产业关联和产业竞争等效应不能有效发挥,阻碍了对外直接投资与产业升级之间的关联互动、协同发展。

判断之二:对外直接投资的高度不规则使其呈现出一定的散乱化,即在对外直接投资过程中存在短时、高频的快慢节奏相间和大量突发性的投资行为,使国内各行业无法有预期、有规划、有步骤地调整原材料的购买与储备、产品的生产以及对国外新技术、新工艺、新管理方式的学习和实践,延迟了国内各产业的技术创新和产品开发活动,产业升级受阻,对外直接投资与国内产业升级之间的良性互动中断、协同进化趋缓。

判断之三:科技产出水平的大幅波动会阻碍科技成果的转化,特别是产业化进程,造成科技与经济长期分离的局面,高新技术产业的发展失去了根基,新产品、新工艺、新技术的推广也不能及时展开,导致了各产业生产活动素质与效率低下,直接延缓了国内产业转型升级的进程。这种状况的持续,一方面使国内各产业缺乏垄断性技术优势,从而不能据此开展对外直接投资活动;另一方面低层次的产业结构与低效率的生产方式必然会导致各产业效益不佳,也无法为对外直接投资活动提供源源不断的外汇资金,对外直接投资活动难以为继,从而丧失了通过全球性资源整合实现产业结构优化、产业素质与效率提升的机会,由此在对外直接投资与国内产业升级之间形成了恶性循环而非良性互动。可见,科技产出水平的起伏不定会严重阻碍我国对外直接投资与产业升级的协同发展。

(二)启示

1.目前,我国对外直接投资活动空前活跃,国内产业结构合理化调整、高级化推进应主动适应这一变化,提高其时效性、灵活性与预见性,与之形成有效对接,展开互动。另外,我国对外直接投资正处于投资发展周期理论第三阶段的初始期,其突出表现是“量大而质低”;未来一段时间,适应或突破第三阶段则应摒弃这种单纯、盲目的总量扩张而转向追求投资质量,更加强调企业海外投资的营收能力、学习能力,提高资本的运行效率,国家、行业层面的配套机制,如法律、咨询、金融等各项服务亦需跟进。对外直接投资的高速、高质发展,将为国内经济引领新常态、完成产业转型升级任务提供技术超越、市场开拓、资源保障机遇,在激烈的国际竞争中赢得战略先机。

2.注重对外直接投资的连续性、计划性和稳定性,确保最大限度地发挥对外直接投资对国内产业升级的各种促进效应。规则的、连续的对外直接投资活动可以使各投资主体有预期地了解行业需求状况和东道国投资环境,在信息较为充分的前提下,生产适销对路的产品、获得发展亟须的要素资源,有计划、有针对性地学习先进技术、工艺和管理经验,有效发挥对外直接投资的产业升级效应;而对当前我国产业转型升级现状、目标及相关要素资源供需状况的准确把握,也有利于提高对外直接投资活动的计划性和规则度。可见,在合理匹配、良性互动框架内,审视、处理对外直接投资行为与国内产业升级关系,对两者而言都是有益和高效的。

3.在一定时期内保持较高而稳定的科技产出水平是我国对外直接投资与产业升级协同发展系统有序演化的必要条件,而这一必要条件存在的关键则是科技研发投入强度的持续提高。科技研发投入强度的持续提高所产生的最直接结果就是源源不断的科技产出,通常状况下科技产出水平对劳动生产率的影响是最有效的。以劳动生产率为代表的素质、效率性变量的大幅改善,一方面标志着我国产业升级活动逐渐进入质变阶段,可以为对外直接投资提供良好的支撑;另一方面也说明对外直接投资行为对国内经济产生了强有力的溢出效应,成为产业转型升级顺利完成的有效辅助手段,由此可以切实推动现阶段我国对外直接投资与产业升级协同发展系统发生质变,产生新的有序结构,从而向良性互动形式下的高度协同状态演化。

4.对外直接投资的高度不规则变动,以及科技产出水平的大幅波动,严重扰乱了对外直接投资与产业升级的协同有序发展进程,使协同进化趋缓,甚至中断;但针对诸如此类的障碍性因素需要一分为二地辩证对待,不可不加分辨、“一刀切”式地盲目消除。以对外直接投资为例,快速增长的对外直接投资是不断缩小其与国内经济发展水平差距的必然选择,盲目限制、约束这一趋势只会使得差距进一步扩大、对外直接投资潜力无法合理释放,因此更需关注的是投资主体、投资方式以及区域、产业选择的预见性与主动性,以期能够与国内产业转型升级现状、未来发展趋向形成良好匹配,最终实现相互支撑、协同发展。

[1]Gary Herrigel,Volker Wittke,and Ulrich Voskamp. 2013.The Process of Chinese Manufacturing Upgrading:Transitioning from Unilateral toRecursive MutualLearning Relations,Global Strategy Journal,(1).

[2]Cowling&Tomlinson.2000.The Japanese Crisis:A Case of Strategic Failure?The Economic Journal,(464).

[3]Masayuki Otaki.2012.A Macroeconomic Consequence of Foreign Direct Investment:the Welfare Economics of Industrial Hollowing.Theoretical Economics Letters,(2).

[4]于世海,凌丹.中国对外直接投资与国内产业升级协同演化关系分析[J].广西社会科学,2015,(3).

[5]李逢春.对外直接投资的母国产业升级效应——来自中国省际面板的实证研究[J].国际贸易问题,2012,(6).

[6]潘素坤,袁然.不同投资动机OFDI促进产业升级的理论与实证研究[J].经济学家,2014,(9).

[7]蒋冠宏,蒋殿春.中国对发展中国家的投资——东道国制度重要吗?[J].管理世界,2012,(11).

[8]杨恺钧,胡树丽.经济发展、制度特征与对外直接投资的决定因素——基于“金砖四国”面板数据的实证研究[J].国际贸易问题,2013,(11).

[9]陈岩.基于多元距离视角的中国对外直接投资决定因素研究[J].系统工程理论与实践,2014,(11).

[10]朱严林,许敏.对外直接投资逆向技术溢出对我国高技术产业技术创新的影响研究[J].科技管理研究,2015,(3).

[11]范欢欢,王相宁.我国对外直接投资对国内产业结构的影响[J].科技管理研究,2006,(11).

[12]王英.对外直接投资与母国产业空心化探讨[J].对外经贸实务,2008,(4).

[13]鲁万波,常永瑞,王叶涛.中国对外直接投资、研发技术溢出与技术进步[J].科研管理,2015,(3).

[14]徐旸慜,姜建刚.东道国制度视角下我国对外直接投资的决定因素[J].上海经济研究,2014,(2).

[15]冀相豹.中国对外直接投资影响因素分析——基于制度的视角[J].国际贸易问题,2014,(9).

[16]王永钦,杜巨澜,王凯.中国对外直接投资区位选择的决定因素:制度、税负和资源禀赋[J].经济研究,2014,(12).

[17]尹德先,杨志波.中国对外直接投资发展阶段研究[J].商业研究,2013,(1).

Analysis on the Obstacles Affecting the Synergistic Development Between Overseas Direct Investment and Domestic Industrial Upgrading

Yu Shihai1Ling Dan2

(1.School of Management,Guilin University of Technology,Guangxi Guilin 541004;2.School of Economics,Wuhan University of Technology,Hubei Wuhan 430070)

In recent years,overseas investment of China have developed by leaps and bounds,and kept deep interactions with the domestic industrial upgrading on a broader scope.But the low synergy degree indicates that there may be some unknown obstacles impeding the synergistic and orderly development between overseas investment and domestic industrial upgrading.This paper carries on an empirical analysis by using the panel data of typical provinces from 2006 to 2014,and the results show that the rhythm,irregularity of overseas direct investment and the fluctuation of technological output have produced a significant negative effect on the synergistic development of overseas investment and domestic industrial upgrading,which prove to be one of the existent obstacles.

overseas direct investment,industrial upgrading,panel data model,obstacles

F830

A

1674-2265(2016)02-0017-06

(责任编辑 耿 欣;校对 RR,GX)

2015-12-15

国家社会科学基金项目“桂滇边境民族地区经济包容性增长路径研究”(No.13BMZ073);桂林理工大学科研启动费资助项目“中国对外直接投资与国内产业升级关系研究”(No.002401003465)。

于世海,男,山东潍坊人,博士,桂林理工大学管理学院,研究方向为国际贸易、投资与企业跨国经营;凌丹,女,湖南邵阳人,武汉理工大学经济学院教授,博士生导师,研究方向为技术经济、国际投资。