创新、组织学习能力与IT外包绩效关系研究:关系质量的中介作用

2016-06-05王建军陈思羽

王建军,陈思羽

创新、组织学习能力与IT外包绩效关系研究:关系质量的中介作用

王建军,陈思羽

(大连理工大学管理与经济学部,辽宁大连 116023)

本文基于社会交换理论和资源基础理论,从IT外包承接商的视角考察了创新和组织学习能力对IT服务外包承接商企业绩效的影响机理,并检验了关系质量的中介作用。针对承接商企业发放并收集到237份有效问卷,应用结构方程模型对研究假设进行实证检验。研究结果表明:(1)创新与IT服务外包承接商绩效之间无明显直接关系,创新通过关系质量作用于IT服务外包承接商绩效,关系质量在其中发挥完全中介作用。(2)组织学习能力与IT服务外包承接商绩效之间无明显直接关系,组织学习能力通过关系质量作用于IT服务外包承接商绩效,关系质量在其中发挥完全中介作用。(3)创新对IT服务外包承接商绩效的作用大于组织学习能力。最后本文给出了所建模型在理论和实践方面的贡献及未来的研究方向。

IT外包绩效;创新;组织学习能力;关系质量; 中介作用

0引言

伴随着全球新一轮产业革命浪潮的加剧,IT外包成为世界经济发展不可阻挡的趋势。据IDC分析,近年全球IT外包市场保持着年均29.2%的速度持续增长[1]。IT外包业务量大幅增加,然而由于IT外包的跨文化性、跨地域性,并非所有的IT外包都能取得成功,业界和学术界已纷纷意识到IT外包绩效的重要性[1]。学者们围绕着IT外包绩效影响因素方面展开了相关研究,但这些研究多是基于发包商的视角,对于IT外包重要的参与方——承接商视角的研究相对缺乏[2]。承接商IT外包绩效作为承接商企业进行承接外包工作追求的宗旨,同时对外包项目成功起着决定性的作用[2]。鉴于承接商IT外包绩效的重要性,相关研究不应该被弱化[3]。为了弥补现有研究中不足,本文将基于承接商的视角对IT外包绩效开展研究。

影响绩效的因素有许多,其中创新、组织学习能力对绩效的影响受到学者们的关注[4],但现有的文献在创新/组织学习能力对企业绩效的作用机制上尚存在争议,一方认为创新/组织学习能力对企业绩效有直接作用,而另一方认为创新/组织学习能力是企业的非资产性资源,只能通过作用于中介变量而间接作用于企业绩效[5]。针对知识密集型的IT外包领域,发包商需求不断增多、技术水平要求日益提高[6],创新、组织学习能力成为承接商增强自身优势、保证项目成功的有效途径。所以,创新、组织学习能力对承接商企业绩效非常重要,但相关研究相对稀少,需要引起广大学者们的关注。此外,IT外包过程是发包商与承接商频繁交互的过程,基于社会交换理论,良好的关系质量有助于增进彼此交流、知识共享,对IT外包结果产生事半功倍的效果[7]。因此,不难看出关系质量是影响IT外包绩效的另一重要因素。创新、组织学习能力、关系质量均属于影响IT外包绩效的过程因素,但是,现有文献往往仅分析某一单一因素对IT外包绩效的影响[7],缺乏整合性思想,有必要将创新、组织学习能力、关系质量作为整体来研究其内部的作用关系及其对IT外包绩效的作用机理。

针对目前研究中存在的不足,本文将通过分析创新、组织学习能力、关系质量和IT外包绩效的相关文献,提出研究假设,利用中国承接商企业的实际数据进行实证分析,探索创新、组织学习能力、关系质量对IT外包承接商绩效的作用机理。这将有助于为IT外包绩效的相关研究提供新的视角,突出创新、组织学习能力对IT外包承接商企业绩效的重要性,深入理解创新、组织学习能力、关系质量与IT外包绩效间的作用路径,并推进学术界加速基于承接商视角的研究进程,也为我国IT承接商企业通过创新和组织学习提升组织绩效给予科学参考。

1 理论框架与研究假设

1.1 IT外包绩效

IT外包绩效被认为是IT外包带来的结果与客户需求的相符程度[8]。伴随着IT外包业务量的不断增加,外包绩效引起了学者们的热切关注。现有关于IT外包绩效影响因素的研究主要集中于四个方面:关系质量、双方的能力、知识共享、外包战略[3,7,9]。其中关系质量对IT外包绩效的重要影响被广泛研究。发包商与承接商之间维持良好的关系质量促使彼此信任、密切交流、信守承诺、相互了解、共享利润与风险、协同解决冲突,有助于对IT外包绩效产生积极影响[8,10]。对前人研究成果进行梳理,发现关系质量不仅对IT外包绩效有重要的影响作用,同时它常作为中介变量深入解释某些因素与IT外包绩效的关系。如Grover等实证研究外包程度、服务质量、关系质量对外包成功的影响机制,结果显示伙伴关系质量在外包程度与外包成功的关系中起到中介作用[7];Kim等认为承接商的外包管理能力、组织间协调能力能够提高关系质量,进而对外包成功产生积极影响[11]。

近年来,发包商的能力、承接商的能力开始受到学者们的重视,尤其是承接商的能力,它被认为会影响发包商对合作伙伴的选择,同时会影响外包结果[12]。学者们从承接商精准提供服务的能力,技术、合同、关系管理能力,服务质量的水平,知识共享程度,吸收能力等诸多方面对IT外包绩效的影响进行了广泛探讨[2],但现有文献较少研究创新、组织学习能力对IT外包绩效的影响,特别是针对承接商视角实证研究创新、组织学习能力对IT外包绩效的影响更为缺乏。创新以及组织学习能力是获取竞争优势以及提升绩效的源泉[13]。鉴于创新、组织学习能力对IT外包绩效的重要影响,弥补现有研究的不足,本文将从承接商视角出发,深入探讨创新、组织学习能力与IT外包绩效关系的具体作用机制。

由于从承接商视角研究IT外包绩效文献较少,而发包商与承接商是外包项目重要的参与方,对IT外包绩效有共同的诉求,所以本文将借鉴发包商视角IT外包绩效的度量维度并结合承接商的特点来衡量IT外包绩效。IT外包绩效被认为是一个多维构念,可以从多方面来衡量。由于研究视角、内容、侧重点不同,IT外包绩效评价的维度不尽相同,但是操作绩效和战略绩效是研究IT外包绩效时不可或缺的两个维度。例如,Grover等[7]认为对外包项目绩效的评价可以从实现的战略、经济、操作收益来进行;Saunders等[14]从经济因素、操作因素、战略因素、对合同的总体满意度四个方面来衡量IT外包项目绩效;Subramani[15]认为承接商通过运用其IT能力可以获得操作绩效和战略绩效;Palvia等[2]认为承接商能力以及服务质量会影响外包的战略绩效、操作绩效以及满意度。针对本文研究特点——基于承接商视角研究IT外包绩效,承接商作为外包项目中的服务方,市场营销理论认为顾客满意度是衡量企业绩效的重要指标,并且直接测量IT外包成功相对困难,所以,满意度是承接商企业绩效的一项重要衡量指标[16]。因此,本文将采用战略绩效、操作绩效、满意度三个维度来衡量承接商企业IT外包绩效。

根据已有文献,本文定义的战略绩效包含企业市场份额、市场地位、商业价值和客户忠诚度[8,17]。操作绩效包含IT资源利用效率、核心能力开发、资源管理的有效性和可用性[8,17]。注意到核心能力开发有时被认为属于战略绩效范畴[15],但是由于操作绩效与战略绩效的区分并非绝对,同时承接商的核心能力提升有利于外包项目的运营[2],所以本文将核心能力开发作为操作绩效的一部分。本文定义的满意度则反映外包项目预期与实际结果的一致性程度。

1.2 创新与IT外包绩效

创新是指企业的一种勇于改变的思维方式,也指产生、接受以及实现新理念、流程、产品、服务的过程[18]。组织进行创新往往为了寻求组织绩效上的改进,换言之,提高绩效是企业进行创新的最基本、最重要的出发点之一[19]。

随着新思想或技术的不断涌现,承接商企业需要逐步创新和丰富自身的技术资源,来从容应对动态竞争的市场环境[20]。创新管理研究指出:创新能够改善承接商企业现有技术的不足,提高项目组的执行效率及解决问题的能力,缩短项目开发的时间,优化项目实施的流程,降低IT外包项目运营成本,促使企业操作绩效的提升,为发包商企业提供高性价比的技术服务[21]。

基于交易成本理论和资源基础观理论,大部分发包商进行IT项目外包是为了以较低的成本获取行业中先进的技术和服务。伴随IT外包产业的发展,利用承接商的创新实现自身创新已然成为发包商进行IT项目外包的新动力,所以保持高质量创新是承接商企业维持长期竞争优势的有效战略[20]。资源基础观将创新视为企业所拥有的无形资源,高水准的创新保证承接商企业物美价廉地运营项目,更加促使承接商企业拥有稀有、不易模仿的产品与技术,进而为发包商提供独特的产品与服务。这将有助于承接商自身适应动态变化的市场环境、增加市场占有率、提高商业价值,达到战略绩效的提升[17]。同时保障发包商企业产品的独特性与竞争性,促使双方共同创新进而产生高收益和高回报,实现双赢。

承接商企业通过创新可以直接地为发包商提供先进的产品和服务,提高企业的市场竞争力和发包商的满意度[7]。相反,缺乏创新的企业很难提供高技术水平和高质量的产品或服务,难以达到发包商的满意水平[22]。因此,学者和承接商纷纷意识到高速高质地提供创新产品、技术与服务才能保持竞争力,满足发包商的需求,为双方的进一步合作打下结实的基础。

H1:承接商的创新对外包绩效有直接的正向影响作用;

1.3 组织学习能力与IT外包绩效

组织学习能力是组织内成员通过对知识、信息及时吸收、全面掌握,并对组织做出正确、快速的调整,以利于组织发展的能力[23]。组织学习能力被视为在知识经济时代组织所拥有的比竞争对手更快掌握知识的能力、企业获得知识的重要渠道、企业生存的必要条件。几乎所有涉及组织学习的研究都明示或隐含了这样一个假设:学习可以提高组织未来的绩效[24]。Slater等[25]强调组织学习将导致组织行为的改变以及组织绩效的提升。

在IT外包中,来自发达国家的发包商企业多具有较强的项目管理能力、质量和客户服务意识及成熟规范的软件开发流程等[26]。基于过程观点,IT外包为承接商提供了一个学习的渠道,承接商可以将完成外包项目视为学习新知识、新技术、渐进改善自身的机会[18]。承接商企业不断从外部获取新知识,并通过组织内部学习将新知识、新技术与原有知识结合,将项目成员个人层面上的知识整合到组织层面上,提升组织整体知识存量以及价值,进而整合企业资源,增加资源利用率,提升企业核心能力,最终企业的操作绩效得到了提高[5]。

通讯、网络不断发展,发包商与承接商间的交流越来越方便、及时,促使发包商企业越来越清楚自己的需求。以客户为导向的IT外包承接商应该深入了解发包商的需求,及时、准确地搜集、处理、吸收客户需求的相关信息,并结合组织自身的力量,针对客户不同的需求提供差异化、定制化的营销策略与技术服务,促使发包商满意进而提高客户忠诚度[28]。而这种重视搜集、处理、吸收信息的工作正是组织学习的内涵,组织学习成为承接商企业战胜困境、把握机遇的关键因素[29]。因此,承接商企业通过加强组织学习来改善其市场导向行为的质量能够达到影响战略绩效的目的。

市场环境动态变化、客户要求日益增多、项目技术含量不断增强,缺乏适当学习机制与更新能力的组织,将无法在此环境中取胜[30]。承接商企业通过学习增加知识储备,增强自身技术能力,提高企业内部运行效率,降低运营成本,这样将促使承接商满意于承接外包项目所带来能力的提升与经济收益的增收,同时能为客户提供优质而低廉的服务,极大可能地提高客户的满意度。

H2:承接商的组织学习能力对外包绩效有直接的正向影响作用;

1.4 关系质量与IT外包绩效

关系质量理论萌芽于营销学,以人际关系研究范式为主,研究顾客与企业间关系满足双方需求的程度[31]。关系质量因关系类别的不同定义有所不同。针对组织间的关系可以分为两类:传统形式的关系即合同关系以及伙伴关系[32]。由于IT外包过程本身的复杂性、动态性,基于书面的、事前定好的合同关系无法满足发包商与承接商间频繁、灵活的互动交流,因此,基于战略视角的伙伴关系的构建受到双方的重视。社会交换理论将伙伴关系看成是交易双方长期互惠、平等交往、彼此信任的交互关系。因此,在IT外包中,关系质量特指发包商和承接商之间的密切程度和信任程度[9]。良好的关系质量能够增加承接商企业提供的IT外包服务的价值,增强发包商与承接商彼此间的信任与承诺,形成一组维持长久伙伴关系的无形利益,促使外包成功[33]。

IT外包合作是一种超越合同契约的合作,合作伙伴之间密切的互动交流有利于将单纯的商业交易上升为战略联盟,形成长期、稳定的合作关系[34]。良好的合作关系质量促使双方建立联合解决问题的流程,增强双方共同处理危机和冲突的能力。通过这种关系双方参与者能相互信任、彼此承诺,以达到利益风险共享、增强彼此竞争力的目的,进而提升战略绩效[8]。针对IT外包承接商,卓越的关系质量有利于其树立良好的品牌形象和企业信誉,吸引大量的发包商与之合作,拓宽企业的项目来源与渠道,从而在保证客户忠诚度的同时增加企业的市场份额和市场占有率,达到战略绩效提升的结果[35]。

随着发包商与承接商伙伴关系的深入发展,承接商企业逐渐参与发包商企业的核心业务,同时发包商企业拥有先进的知识、前沿的技术,关系质量能够加深发包商与承接商之间的信任、合作参与,消除发包商对于承接商“搭便车”、“知识泄漏”等疑虑,促进彼此间知识的共享,进而促使承接商能够获取更多的知识溢出效应,吸收发包商企业的知识,获取关键资源,并且整合来自各方的资源,发挥这些资源的综合效能,进而为发包商企业提供更为优质的服务,促使承接商企业操作绩效的提升[9]。

具有优良关系质量的发包商与承接商间经常沟通、深入交流、化解误会、在计划与运行方面进行彼此协商[31]。这将有助于发包商深入了解承接商的IT外包项目运营方面的相关能力、对项目的执行进程以及对合作的重视程度;同时也有助于承接商准确了解发包商的需求,消除认知偏差,提供更加贴近、契合发包商需求的产品与服务,促使双方满意于彼此之间的合作关系进而满意于外包成果[2,36]。

H3:关系质量对外包绩效具有直接的正向影响作用;

1.5 创新、组织学习能力与关系质量

以承接商的创新来实现自身的创新逐渐成为发包商企业进行IT外包的战略出发点[20]。这种合作形式的创新使得承接商在无论是产品、服务、技术还是管理方面上的创新均需要发包商的参与,需要承接商与发包商间时常交流,并且这种坦诚地沟通会贯穿于外包项目的整个运营生命周期。若承接商能够通过创新不断为发包商企业提供符合其需求、甚至超出其预先期望的产品与服务,那么发包商将更加深入地了解到承接商的创新水平,并对其产生强烈的信任感;同时承接商也会从不断为发包商提供满意的创新成果中更加深入地感知到发包商的需求方向,更加了解对方[26]。这样将促使双方间的合作更加默契,顺其自然地双方间的关系将更加的密切,关系质量得到有效地提升。反之,若双方关系质量较差,沟通和协调存在障碍,很容易造成承接商不能正确理解和把握发包商的要求,做出错误的需求分析,这很可能导致承接商技术创新和研发方向与发包商不一致,不利于双方共同创新的发展[37]。因此,承接商企业精准分析发包商企业的需求并提供优质的创新产品与服务,这有益于发包商对于外包结果达到满意,同时对这段双方的合作关系达到满意,进而形成更为长久的战略合作关系。

H4a:承接商的创新对关系质量具有直接的正向影响作用;

频繁地知识共享、密切地相互学习有助于加深双方交互过程的有效性,这一过程将促进发包商与承接商互动增加、关系变得更为密切,形成良好的关系质量[12]。如Hyder等[38]学者对瑞士和印度的两家合资企业进行研究时发现,合作伙伴之间的学习活动越多,不确定性就越低,伙伴关系越稳固。

良好的组织学习能力促使承接商企业能够从承接不同的外包项目中积累学习经验,掌握不同情境下项目操作的精髓,进而有助于承接商在遇到突发或是之前未发生过的情况均能从中快速寻找到解决问题的办法并且灵活应对,让发包商能够放心。换言之,组织学习能力是承接商不断提高自身核心能力的基石,受到发包商的高度重视[5]。然而发包商与承接商交流的过程就是双方相互了解的过程,若承接商具备足够的组织学习能力,这将在交流的过程中得以体现,进而得到发包商的认可与信任,最终形成良好的印象[9]。所以,具备较强组织学习能力的承接商企业不仅能在承接外包项目的过程中实现自身技能的提高,同时还能促进双方关系密切程度的提升。

H4b:承接商的组织学习能力对关系质量具有直接的正向影响作用;

1.6 关系质量的中介作用

创新、组织学习能力与绩效之间存在影响关系已经基本被学者们认可,所以学术和实践领域逐渐将争论的焦点转移到创新、组织学习通过何种途径、方式来提升绩效,即慢慢引入中介变量来挖掘这一过程的作用机理[39]。在不同领域,市场导向、资源位势、运作流程、知识、能力和活动等均可能成为解释这一作用机理的中介变量[40,41]。IT外包本质上是一个动态的、发包商与承接商间频繁交互的过程。这一过程为双方主体提供了一个信息与资源的交换平台,发包商和承接商通过这一平台获取自己所需的稀缺资源与能力[2]。其中,承接商创新能够源源不断为发包商提供新技术、稀缺资源,较强的组织学习能力有助于承接商通过这一平台获取发包商稀缺信息与资源,并且创新、组织学习能力通过在这交互过程中给予和获取的稀缺资源的数量与质量间接影响着IT外包绩效。基于社会交换理论,双方间的关系质量对交互过程中双方信息和资源交换的数量和质量往往产生决定性影响[42]。所以,承接商创新、组织学习能力通过影响关系质量决定其在这交互过程中与发包商的信息与资源交换的数量与质量,进而影响IT外包绩效。换言之,承接商企业需要积极吸取发包商的精华、结合自身特点进行技术以及管理上的创新,为发包商提供优质的产品及周到的客户管理,促使发包商与承接商之间合作关系更为密切,增进彼此交流与信任,促进承接商缩短与发包商之间的技术与认知差距,提高自身竞争力,为客户提供更为优质的项目及服务,形成良性循环,对外包绩效产生良性影响[12]。结合1.2-1.5部分的内容,在创新、组织学习能力与IT外包绩效的关系中,作为过程导向的变量——关系质量很可能会起到中介作用。因此,我们提出如下假设:

H5a:关系质量在创新影响外包绩效的关系中起中介作用;

H5b:关系质量在组织学习能力影响外包绩效的关系中起中介作用;

根据以上假设,形成本研究的理论模型如图1所示。

图1 理论模型

2 研究方法

2.1 量表设计

图1是由4个潜在变量构成的理论模型,分别是创新、组织学习能力、关系质量和IT外包绩效,其中IT外包绩效的度量采用二阶反映型测量模型,包括操作绩效、战略绩效和满意度三个一阶变量进行测量。本研究测量变量的量表选取主要借鉴Lee(2001)[9]、Grover(1996)[7]、Kim(2005)[11]、Hurley(1998)[18]、Levina(2003)[36]等学者的成熟量表,具体量表来源见表1所示。本文量表充分考虑了中西方语言差异,运用回译的方法保证翻译的准确性,请3位IT外包领域专家和5位具有丰富工作经验的IT外包企业中高层管理者对问卷内容效度进行了检查,根据反馈意见,在措辞等方面进行改进,形成初步量表。通过50份的小规模预调研问卷,我们发现所有变量与其对应题项的负载系数均高于0.5,且各变量的Cronbach α值均大于0.7。根据上述过程,形成最终测量量表。

表1 量表来源

2.2 样本选取和数据收集

本研究问卷在大连软件行业协会的指导和帮助下发放。大连软件行业协会拥有会员公司700多家,这些公司均位于大连软件园内,包括IBM、埃森哲、简柏特、思爱普等世界500强在华企业,还包括东软、海辉、华信等中国IT外包行业的领先企业。本次问卷调查随机选择其中的400家企业,每家企业发放一份问卷,采取现场填写并收集的方法,保证了问卷的准确性。本次问卷共收回368份,剔除回答不完整的、回答前后矛盾的131份,最终得到237份有效问卷,有效问卷回收率为59.3%。样本的特征统计如表2所示。通过表2可见,58.2%的被调查者来自国内的企业,41.8%来自外资企业;1000人以上的规模的企业为46.4%;公司的外包承接项目58.9%来自于日韩、21.3%来自于北美。被调查者均为中高层管理者和项目经理,能够很好的理解问卷的内容,符合本研究对调查者的要求。

表2 样本特征统计

2.3 问卷有效性测试

检验问卷调查获取的数据是否适合做因子分析,据张文彤[43]的观点,样本数据量至少是变量数的5倍并且保证不少于100份。本文的问项有23个,数据有237条,样本数据量是变量数的10.3倍,符合因子分析的要求。同时,通过SPSS15.0分析数据的KMO值为0.920,Bartlett’s球形检验显著,P<0.001。因此,本文运用的问卷数据适合做因子分析。考虑到本研究的调查量表均为同一调研对象填写,数据来源可能存在同源误差(CMV)问题,在此借鉴Podsakoff[44]的单因子分析法,用SPSS15.0对237条数据做因子分析,不进行旋转的第一个主成分为CMV的量,此数值不超过0.5,所以本研究中同源误差的情况不会影响研究结论。

3 数据分析与研究结果

3.1 测量模型的信度和效度

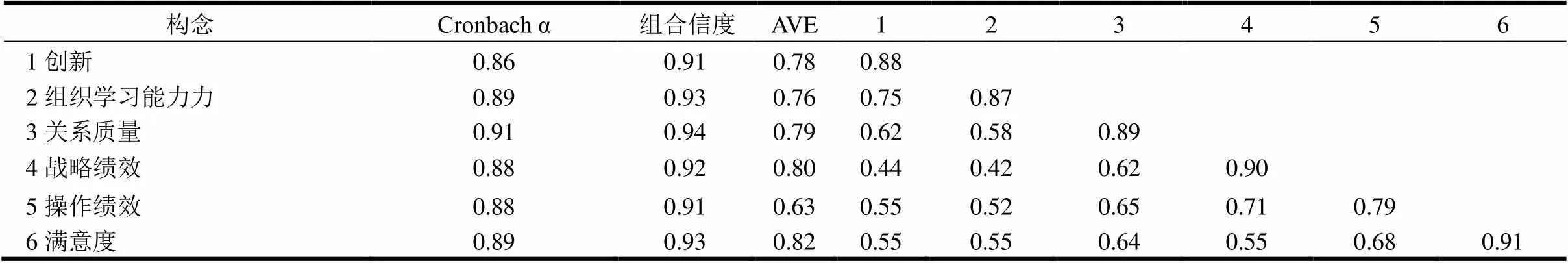

信度(reliability)和效度(validity)是评价测量模型的两项重要指标,也是运用任何测量工具均不可或缺的条件。这两项指标用来评价量表质量的高与低[45]。对本文中的测量模型进行信度检验和效度检验,具体检验结果如表3和表4所示。

表3 测量模型的验证性因子分析

信度用来估计测量误差的大小,误差越小,信度越高,问卷便能够更加稳定、可靠地表达所测量的变量。信度通常采用 Cronbach α系数和组合信度(Composite Reliability)系数来衡量,如表3所示,本文量表中每个构念的Cronbach α系数高于0.8,所有构念的组合信度均高于0.9,两个系数均大于建议的0.7最小值,说明本文模型所采用的量表具有较高的信度[45]。

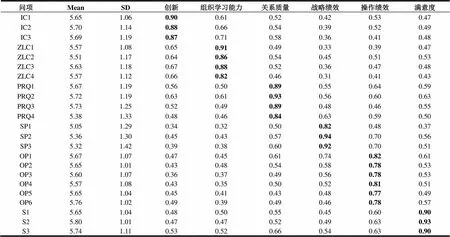

效度是指量表的正确性程度,即量表能够准确预测所要测量变量特征的程度。一般效度检验分为内敛效度(Convergent Validity)和判别效度(Discriminant Validity)的检验[46]。内敛效度的检验:第一,通过测量每个潜变量的平均萃取变差(Average Variance Extracted,AVE)来检测,如表3所示,本量表中所有构念的AVE均大于0.6,大于建议的0.5最小值;第二,如表4所示,所有构念对应问项的因子载荷均大于0.7,即观测变量与所属的潜变量之间有很高的相关性,能够很好的解释其所属的潜变量[47],且二阶变量IT外包绩效与其一阶变量间的负载系数在0.77和0.94之间,二阶变量能够很好地被一阶变量所解释[47]。这两点说明量表具有较强的内敛效度[47]。判别效度的检验:第一,将AVE值的平方根与构念间的相关系数绝对值进行比较,具体内容见表3所示,结果显示前者的值均大于后者;第二,如表4所示,所有问项的因子载荷均高于其与其他构念的交叉载荷;这两点证实本量表具有良好的判别效度[48]。因此,本量表具有良好的信度和效度。

表4 构念的因子载荷与构念间的交叉载荷

3.2 结构方程分析

本文采用偏最小二乘法(Partial Least Squares,PLS)来分析结构方程模型和验证研究假设。选择该方法的主要原因如下:首先,相较基于协方差技术的LISERL和AMOS而言,PLS不需要样本符合正态分布,通过SPSS分析,我们的样本分布不具备正态性[46];其次,PLS更适用于探索性研究和先验知识匮乏的情况,并且在预测的准确性方面具有相对优势[49],对于组织学习能力、创新、关系质量与IT外包绩效间影响的理论研究相对较少,理论知识相对不足。因此选择PLS方法对本文结构方程模型进行分析比较合适。

为了检验创新、组织学习能力、关系质量对IT外包绩效的影响作用,同时为了验证关系质量的中介作用,本文设定了基本模型和中介模型,用SmartPLS 2.0软件分别对基本模型和中介模型中相关变量的路径系数以及模型的2值进行计算,并依据T值进行显著性检验,结果如表5所示。

表5 基本模型与中介模型结果

注:*<0.05;**<0.01;***<0.001

3.2.1 基础模型

基本模型包含创新和组织学习能力分别对IT外包绩效和关系质量的直接作用关系。在基本模型中,创新和组织学习能力分别对IT外包绩效(H1:=0.289,<0.01;H2:=0.367,<0.001)具有显著直接作用,并且对关系质量(H4a:=0.273,<0.01;H4b:=0.414,<0.001)也具有显著直接作用,即在基本模型中假设H1、H2、H4a和H4b均成立。基本模型对IT外包绩效的解释度2值为0.38,大于最小值0.3,所以此基本模型自变量对因变量的解释程度可被接受。

3.2.2 中介模型

中介模型是在基本模型的基础上添加了关系质量和IT外包绩效的直接联系。根据表5和图2可知:在中介模型中,关系质量对IT外包绩效(H3:=0.571,<0.001)具有显著直接作用,假设H3成立;而创新和组织学习能力分别对IT外包绩效(H1:=0.134, H2:=0.131)的作用变得不显著。依据Baron的检验中介作用的方法,证明关系质量在创新、组织学习能力分别与IT外包绩效的关系中起到完全中介的作用[50],假设H5a和H5b成立。即创新通过关系质量间接对IT外包绩效产生影响,组织学习能力通过关系质量间接对IT外包绩效产生影响。

图2 中介模型

注:*<0.05;**<0.01;***<0.001

最后,根据PLS的计算结果可知,基础模型和中介模型中对企业绩效的解释度2分别为0.38和0.57,表示在中介模型中IT外包绩效可以被中介模型中各个变量所解释比在基本模型中高出19%,即说明加入关系质量这个中介作用后,模型的整体解释率得到大幅提高,研究模型具有了更好的预测能力。

3.3 结果分析与讨论

①创新对IT外包承接商绩效作用机制

从基础模型的分析结果来看,创新与IT外包绩效之间存在显著的正相关关系,路径系数为0.367(P<0.001)(见表5)。但是图2的结构方程模型显示,引入关系质量作为创新与IT外包绩效之间的中介变量后,创新对IT外包绩效的正向直接作用变得不显著,路径系数为0.131(>0.1),但是创新对关系质量的正向直接作用显著,路径系数为0.413(<0.001),并且关系质量对IT外包绩效的正向直接作用显著,路径系数为0.571(<0.001)。结果表明,关系质量在创新与IT外包绩效之间起到了显著的完全中介作用。其内在机理可解释为:随着IT外包产业的发展,企业选择IT外包不再仅局限于减少成本,而是将企业的核心业务外包出去,通过承接商的创新来增加自身的创新,所以承接商优质的创新反应为其提供高质高量的稀缺资源,然而承接商提供的资源需要通过彼此坦诚交流、相互信任才能无缝转变为发包商的资源与能力,进而获得IT外包绩效[6]。良好的关系质量则体现为增进彼此交流、消除信息不对称、知识共享,增加发包商对承接商的信任程度[7]。因此,引入关系质量后,创新便不再直接作用于IT外包绩效,而是通过促进关系质量的改善间接显著地提高IT外包绩效。分析结果证明关系质量是创新对IT外包绩效产生影响的有效中介变量。对假设H3和H4a的数据分析可进一步揭示其内在机理。

H3认为关系质量是影响IT外包绩效的重要前因。从图2的结构方程模型可以看到,这个假设在本研究中得到了支持。关系质量对IT外包绩效的路径系数显著,为0.571(<0.001)。这一结果可通过关系质量对IT外包绩效的三个维度的作用进行分析:(1)IT外包双方往往在完善的合同关系基础上,从战略视角出发建立灵活、坚固的伙伴关系[9]。IT外包双方合作关系质量是外包合同签订后影响外包成功与否的核心所在[27]。卓越的关系质量促使承接商提升合作的质量与效率,确立优质的企业声誉,吸引客户、提高市场占有率,起到提升IT外包战略绩效的作用;(2)关系质量对发包商与承接商间信息和资源交换的数量和质量起到至关重要的影响,良好的关系质量促进双方知识的共享,提高IT资源的利用效率,形成核心能力,进而影响操作绩效[6];(3)不佳的关系质量导致双方缺乏沟通、互不信任,易产生误解,并且承接商不易准确了解发包商的需要,很难提供令发包商满意的产品与服务[31]。反之,在提供相同品质的产品与服务时,良好的关系质量更容易获得发包商的青睐。

H4a认为创新对关系质量具有显著的直接正向作用。从表5可以看到,这个假设在本研究中得到了支持。创新对关系质量的正向直接作用显著,路径系数为0.413(<0.001)。结果分析:承接商企业不断地在产品、技术以及服务方面进行创新,为发包商企业提供先进的技术、贴心的服务,促使双方满意于彼此间的合作关系进而形成良好的关系质量[12]。Calantone指出在全球竞争日益加剧的环境中,企业期望通过获取其他企业的资源以构建自身的核心能力,所以承接商持续更新的资源成为其获取发包商青睐的源动力[17]。同时,从企业的长远发展战略出发,Feeny[12]认为承接商创新将体现为其整体水平的提升,这有助于获得发包商企业的认可,从而形成长期、深入地战略合作关系。因此,创新对关系质量有显著的积极作用。

②组织学习能力对IT外包承接商绩效作用机制

从基础模型的分析结果来看,组织学习能力与IT外包绩效之间存在显著的正相关关系,路径系数为0.289(P<0.01)(见表5)。但是图2的结构方程模型显示,引入关系质量作为组织学习能力与IT外包绩效之间的中介变量后,组织学习能力对IT外包绩效的正向直接作用变得不显著,路径系数为0.134(>0.1),但是组织学习能力对关系质量的正向直接作用显著,路径系数为0.272(<0.01),并且关系质量对IT外包绩效的正向直接作用显著,路径系数为0.571(<0.001)。结果表明,关系质量在组织学习能力与IT外包绩效之间起到了显著的完全中介作用。其内在机理可解释为:基于资源基础理论,组织学习能力是企业重要的、有价值的、独特的无形资源,它渗透于承接商运营外包项目过程中;它促使承接商企业吸收知识、储备知识,并且能够运用知识,将新知识、新技术内化为自身能力,提供更为优质的外包服务[17];然而IT外包领域,跨文化、跨地域是绝大多数发包商与承接商间的交易模式,双方往往通过网络、电话等非实体方式交流,服务提升、技术改进、交易共识等大量工作的成果均通过关系质量这一过程变量体现[1]。即,具有良好组织学习能力的承接商在承接外包项目过程中不断学习以增进自身能力、提高服务水平,进而得到发包商的认可,促进双方关系质量的提升,达到改进IT外包绩效的目的[8]。因此,引入关系质量后,组织学习能力便不再直接作用于IT外包绩效,而是通过促进关系质量的改善间接显著地提高IT外包绩效。分析结果证明关系质量是组织学习能力对IT外包绩效产生影响的有效中介变量。对假设H3和H4b的数据分析可进一步揭示其内在机理。(H3上文已经阐述,此处不再赘述)

H4b认为组织学习能力对关系质量具有显著的直接正向作用。从表5可以看到,这个假设在本研究中得到了支持。组织学习能力对关系质量的正向直接作用显著,路径系数为0.272(<0.01)。结果分析:促使双方保持良好的关系质量绝非仅着眼于对关系的管理与维护,承接商自身能力的不断提高可谓是保证关系质量的硬指标[9]。推动自身能力提高的首要保证即为不断地学习。Lee通过对来自韩国政府部门组织的195条数据进行分析,发现知识需要共享,组织间频繁的相互学习有助于双方间关系质量的提升进而达到外包成功[9]。Blumenberg[51]依据组织学习理论提出知识共享对IT外包成功起到关键性作用,然而,承接商企业的组织学习能力决定着其知识共享的成效;强组织学习能力增进知识共享,这有助于承接商为发包商提供更为优质的产品、技术支持及周到的客户管理,促使双方合作关系更为密切;继而承接商企业获得对方的隐性知识、缩短与发包商间的差距,供应更为优质的项目及服务,因此,形成互助、互利的良性循环。若在外包运营过程中承接商企业仅仅将目光停留于不断地承接外包项目,缺乏从承接项目中学习的意识与行为,这不仅会导致承接商企业的能力停滞不前,也很难让承接商得到发包商的认可,这对双方间的伙伴关系造成负面影响,不利于获得令人满意的外包绩效。因此,组织学习能力对关系质量有显著的积极作用。

③创新、组织学习能力、关系质量对IT外包承接商绩效的作用分析

从表5可以看出,关系质量对IT外包绩效有重要的影响,同时,不论是在基础模型还是中介模型中,创新与IT外包绩效间的路径系数均大于组织学习能力与IT外包绩效间的路径系数,即创新对IT外包绩效的作用大于组织学习能力。该结果表明,在IT外包领域,尽管组织学习能力是承接商企业获取优异绩效的源泉,但是创新才是承接商企业持续提升外包绩效的根本。

4结论与启示

本文遵循科学研究原理,在对文献深入探讨以及对IT外包领域情境分析的基础上,发掘到有价值且相对缺乏研究的问题,从承接商视角出发,构建了创新、组织学习能力、关系质量与IT外包绩效关系的理论模型。随机选择大连软件行业协会700多家从事IT外包承接工作的会员企业中的400家作为研究对象,在每个企业发放一份调查问卷,利用统计分析软件SPSS 15.0和SmartPLS 2.0对收集的237份有效问卷进行了数据分析,从数据统计上对所提假设和理论模型进行了验证。实证分析的结果发现:(1)创新对关系质量有显著的直接正向影响;(2)组织学习能力对关系质量有显著的直接正向影响;(3)关系质量对IT外包绩效有显著的直接正向影响;(4)创新对IT外包绩效虽然没有显著的直接正向影响,但通过关系质量对IT外包绩效的间接影响仍然是显著的,并且关系质量在创新与IT外包绩效之间起到完全中介作用;(5)同样,组织学习能力对IT外包绩效虽然没有显著的直接正向影响,但通过关系质量对IT外包绩效的间接影响仍然是显著的,并且关系质量在组织学习能力与IT外包绩效之间起到完全中介作用。本文的研究结果在IT外包绩效影响因素的相关理论和实践应用中均具有一定的参考价值。

①理论贡献

本研究的理论贡献主要表现在以下几方面,第一,创新对于企业绩效的重要影响逐渐引起学者们的关注,但是在IT外包这样一个需要高质高量创新的领域,创新的重要作用有待被发掘,本文较为全面地分析了创新对IT外包绩效的作用机制,为学术界提供了一个新的理论框架,丰富了IT外包领域的理论研究;第二,本研究针对IT外包领域,较为周密地提出影响IT外包绩效的另一个重要因素——组织学习能力,为IT外包绩效的相关研究提供了新的视角;第三,通过理论分析和实证研究结果可知,创新、组织学习能力作为承接商不可获缺的无形资源,需要通过关系质量间接作用于IT外包绩效。换言之,关系质量在创新与IT外包绩效的关系以及组织学习能力与IT外包绩效的关系中起到中介作用。因此,本文不仅发掘了创新、组织学习能力对IT外包绩效的重要作用,还探索出了创新、组织学习能力对IT外包绩效的作用机制,即均通过关系质量间接发挥作用;第四,本研究基于承接商视角进行IT外包绩效相关研究,提高了对于IT外包项目运营过程中的重要参与方——承接商的重视,希望引起广大学者对承接商的关注,同时,我国是IT外包承接大国,从承接商视角研究影响IT外包绩效的因素对我国IT外包承接行业有一定的理论指导作用。

②实践贡献

从实践应用价值讲,首先,承接商企业需要强化创新,将创新作为取得竞争优势的重要途径。IT外包业务量的不断增加为承接商企业发展带来无限商机,同时对企业技术、管理、服务等方面带来了新的挑战,承接商企业需求通过创新以获得更高的软件外包行业资质认证,如ISO27001和CMMI(Capability Maturity Model Integration)等,进而为客户提供先进的产品和服务,增加客户满意度,促使IT外包达到双赢的结果。同时,实证结果显示创新与IT外包绩效关系的路径系数高于组织学习能力与IT外包绩效关系的路径系数,所以不断提高自身创新能力是承接商企业应对强劲竞争对手的更为有效的方法,承接商企业若想获得高水平的绩效需要更为重视创新。其次,组织学习能力同样需要得到承接商企业的重视。承接商企业需要建立长期的学习机制,即建立起学习型组织,将学习新知识融入企业文化,深入每一位员工的心中,从外界吸取信息日益充实员工的知识、技能,促使企业整体水平的提升,进而承接商企业能够从容应对千变万化的市场环境,获得理想的外包绩效。最后,承接商企业需要持续加强关系质量的培养。承接商优质地组织学习能力、创新水平有助于关系质量的提升,承接商也已经领悟到关系质量的重要性。作为承接商信守与客户的承诺,彼此信任,表现出积极的解决问题的态度和行动,不仅对于合作项目有良好的促进作用,同时也有助于承接商企业学习到发包商企业的先进知识,做到共同进步。

③研究不足与未来研究方向

由于一些客观条件的限制,本文还有不足需要在今后的研究中完善:第一,可以考虑到一些控制变量,比如项目期限、环境不确定性等对模型的影响作用;第二,本文的研究模型只考虑关系质量的中介作用,但IT外包绩效的取得与很多因素相关,未来研究可以考虑加入其它一些因素,提高模型的解释力;第三,由于地域的限制,数据样本仅限于大连地区的IT外承接包企业,还可以扩展到全国范围或者不同的IT服务外包承接国(如印度),以检验该理论模型是否具有普遍性。

[1] 宋喜凤,杜荣,艾时钟.IT外包中关系质量、知识共享与外包绩效的关系研究[J].管理评论, 2013, 25(1): 52-62.

[2] Palvia PC, King RC, Xia W, et al. Capability, quality, and performance of offshoring IS vendors: a theoretical framework and empirical investigation [J]. Decision sciences, 2010, 41(2): 231-270.

[3] Gonzalez R, Gasco J, Llopis J. Information systems outsourcing: a literature analysis [J]. Information & Management, 2006, 43(7): 821-834.

[4] Robbins SP, Coulter M. Management 7th edition [M]. London:Prentice-Hall, 2002.

[5] Day GS, Nedungadl P. Managerial representations of competitive advantage [J]. Journal of Marketing, 1994, 58(2): 31-44.

[6] Wu LY. Resources, dynamic capabilities and performance in a dynamic environment: perceptions in Taiwanese IT enterprises [J]. Information & Management, 2006, 43(4): 447-454.

[7] Grover V, Cheon MJ, Teng JTC. The effect of service quality and partnership on the outsourcing of information systems functions [J]. Journal of Management Information Systems, 1996, 12(4): 89–116.

[8] Lee J, Kim Y. Effect of partnership quality on IS outsourcing success: intellectual framework and empirical validation [J]. Journal of Management Information Systems, 1999, 15(4): 29-61.

[9] Lee JN. The impact of knowledge sharing, organizational capability and partnership quality on IS outsourcing success [J]. Information & Management, 2001, 38(5): 323-335.

[10] Mao JY, Lee JN, Deng CP. Vendors’ perspectives on trust and control in offshore information systems outsourcing [J]. Information & Management, 2008, 45(7): 482-492.

[11] Kim DR, Cheon MJ, Aiken M. Toward an understanding of the relationship between is outsourcing vendors’ service quality and outsourcing effects [J]. International Journal of Information Technology and Management, 2005, 4(1): 12-24.

[12] Feeny D, Willcocks L, Lacity M. Taking the measure of outsourcing providers [J]. Sloan Management Review, 2005, 46(3): 41-48.

[13] Malik OR, Kotabe M. Dynamic capabilities, government policies, and performance in firms from emerging economies: evidence from India and Pakistan [J]. Journal of Management Studies, 2009, 46(3): 421-450.

[14] Saunders C, Gebelt M, Hu Q. Achieving success in information systems outsourcing [J]. California Management Review, 1997, 39(2): 63-79.

[15] Subramani M. How do suppliers benefit from information technology use in supply chain relationships? [J]. MIS Quarterly, 2004, 28(1): 45-73.

[16] Fornell C, Johnson MD, Anderson EW, et al. The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings [J]. Journal of Marketing, 1996, 60(4), 7-18.

[17] Calantone RJ, Cavusgil ST, Zhao Y. Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance [J]. Industrial Marketing Management, 2002, 31(6): 515-524.

[18] Hurley RF, Hult GTM. Innovation, market orientation, and organizational learning: an integration and empirical examination [J]. Journal of Marketing, 1998, 62(7): 42-54.

[19] 原欣伟,伊景冰,张元好.情境因素下的学习动因、创新和绩效——一个实证研究[J].研究与发展管理, 2008, 20(4): 50-57.

[20] Cui ZJ, Loch CH, Grossmann B, et al. How provider selection and management contribute to successful innovation outsourcing: an empirical study at Siemens [J]. Production and Operations Management, 2011, 21(1): 29-48.

[21] Cummings A, Oldham GR. Enhancing creativity: managing work contexts for the high potential employee [J]. California Management Review, 1997, (40): 22—38.

[22] Weigelt C, Sarkar MB. Performance implications of outsourcing for technological innovations: managing the efficiency and adaptability trade-off [J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(2): 189-216.

[23] Cohen WM, Levinthal DA. Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation [J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128-152.

[24] Fiol CM, Lyles MA. Organizational learning [J]. Academy of Management, 1985, 10(4): 803-813.

[25] Slater SF, Narver JC. Market orientation and the learning organization [J]. Journal of Marketing, 1995, 59 (3): 63-74.

[26] 邓春平,毛基业.控制,吸收能力与知识转移——基于离岸IT服务外包业的实证研究[J].管理评论, 2012, 24(2):131-139.

[27] 李西垚,李垣,侯吉刚.外包中承包方企业知识获取的控制机制研究[J].科学学与科学技术管理, 2008, 29(10): 149-152.

[28] Kohli AK, Jaworski BJ. Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications [J]. Journal of Marketing, 1990, 54(2): 1-18.

[29] 陈国权.个人、团队与组织的跨层级学习转化机制模型与案例研究[J].管理工程学报, 2013, 27(2): 23-31.

[30] Baets W. Organization learning and knowledge technology in dynamic environment[M]. Netherlands, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998.

[31] Crosby LA, Evans KR, Cowles D. Relationship quality in services selling: an interpersonal influence perspective [J]. Journal of Marketing, 1990, 54(3): 68-81.

[32] Henderson JC. Plugging into strategic partnerships: The critical IS connection [J]. Sloan Management Review, 1990, 30(3): 7-18.

[33] 刘人怀,姚作为.关系质量研究评述[J].外国经济与管理, 2005, (1):27-33.

[34] Liu CLE, Ghauri PN, Sinkovics RR. Understanding the impact of relational capital and organizational learning on alliance outcomes [J]. Journal of World Business, 2010, 45(3): 237-249.

[35] Jones TO, Sasser JWE. Why satisfied customers defect [J]. Harvard Business Review, 1995, 73(6): 88-101.

[36] Levina N, Ross JW. From the vendor’s perspective: exploring the value proposition in information technology outsourcing [J]. MIS Quarterly, 2003, 27(3), 331–364.

[37] Jarvenpaa SL, Mao JY. Capabilities building in Chinese software services firms [J]. Journal of Information Technology, 2007, 23(1): 1-37.

[38] Hyder AS, Ghauri PN. Managing International Joint Venture Relationships-A Longitudinal Perspective [J]. Industrial Marketing Management, 2000, 29(3): 205-218.

[39] Barreto I. Dynamic capabilities: a review of past research and an agenda for the future [J]. Journal of Management, 2010, 36(1): 256-280.

[40] Zahra SA, Sapienza HJ, Davidsson P. Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda [J]. Journal of Management Studies, 2006, 43(4): 109-123.

[41] Zollo M, Winter SG. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities [J]. Organization Science, 2002, 13(3): 339-351.

[42] Newbert SL. New firm formation: a dynamic capability perspective [J]. Journal of Small Business Management, 2005, 43(1): 85-97.

[43] 张文彤.世界优秀统计工具SPSS11.0 统计分析教程(高级篇)[M].北京:北京希望电子出版社,2002.

[44] Podsakoff PM, MacKenzie SB, Lee J, et al. Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies [J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879-903.

[45] Nunnally JC. Psychometric theory[M]. New York: McGraw-Hill, 1978.

[46] Gefen D, Rigdon EE, Straub D. An update and extension to SEM guidelines for administrative and social science research [J]. MIS Quarterly, 2011, 35(2): iii-xiv.

[47] Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error [J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(3): 39-50.

[48] Hair JF, Anderson RE, Tatham RL, et al. Multivariate data analysis with reading (5th ed.)[M]. New Jersey: Prentice-Hall, 1998.

[49] Gefen D, Straub D, Boudreau MC. Structural equation modeling and regression: guidelines for research practice [J]. Communications of the AIS, 2000, 4(7): 1-79.

[50] Baron RM, Kenny DA. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 44: 304-315.

[51] Blumenberg S, Wagner H, Beimborn D. Knowledge transfer processes in IT outsourcing relationships and their impact on shared knowledge and outsourcing performance [J].International Journal of Information Management,2009,29(5): 342-352.

How Does Innovation and Organizational Learning Capability Influence IT Outsourcing Performance: Testing the mediation effects of Relationship Quality

WANG Jian-jun, CHEN Si-yu

(Faculty of Management and Economics, Dalian University of Technology, Dalian 116023, China)

In recent years, IT outsourcing industry is becoming an unstoppable trend of the world economy development. Despite dramatic increase of IT outsourcing business, not all IT outsourcing can be successful. Practitioners and scholars have realized the importance of IT outsourcing performance. Scholars have studied the influencing factors of IT outsourcing performance. However, these studies are mostly based on clients’ perspective rather than vendors’. Vendor is an important participant in IT outsourcing. Therefore, this paper studies IT outsourcing performance based on vendor’s perspective.

Scholars have noted that innovation and organizational learning capability have impact on performance. However, the existing literature has mixed results about the mechanism of action between innovation / organizational learning capability and business performance. In view of the knowledge-intensive IT outsourcing field, innovation and organizational learning capability are effective ways for vendors to enhance their advantages and ensure project success. Therefore, innovation and organizational learning capability are more important to improve vendor’s performance. However, related research is relatively scarce. Furthermore, IT outsourcing process is a frequent interaction process between client and vendor. Thus, it is easy to find that relationship quality is another important factor for IT outsourcing performance. Innovation, organizational learning capability and relationship quality belong to the factors affecting the process of IT outsourcing. Nevertheless, existing literatures lack of integrated thinking and only analyze the effect of a single factor on the performance of IT outsourcing. The study applies social exchange theory and resource based theory to construct a theoretical model, which contains innovation, organizational learning capability and relationship quality from the perspective IT outsourcing vendors.

This paper analyzes our proposed theoretical model based on actual data of Chinese enterprises that undertake IT outsourcing projects. In this paper, we randomly select 400 companies out of 700 IT outsourcing vendors from Dalian Software Industry Association. Questionnaires are mailed to these enterprises. Finally we collect 237 valid questionnaires. This paper conducts data analysis with SPSS15.0 and SmartPLS2.0, and then verifies the proposed assumptions and theoretical model. The conclusions are (1) innovation have significantly direct effect on relationship quality; (2) organizational learning capability has significantly direct effect on relationship quality; (3) relationship quality has significantly direct effect on vendor’s IT service outsourcing performance; (4) innovation has no significantly direct effect on vendor’s IT service outsourcing performance, but innovation could improve relationship quality to indirectly affect vendor’s IT service outsourcing performance; (5) organizational learning capability has no significantly direct effect on vendor’s IT service outsourcing performance, but organizational learning capability could improve relationship quality to indirectly affect vendor’s IT service outsourcing performance; and (6) innovation has more effect than organizational learning capability on vendor’s IT service outsourcing performance. At last, the proposed model contributes to theory and practice, also provides future research directions.

IT outsourcing performance; innovation; organizational learning capability; relationship quality; mediation effect

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen

C939

A

1004-6062(2016)02-0028-10

10.13587/j.cnki.jieem.2016.02.004

2013-08-19

2014-01-06

国家自然科学基金资助项目(70902033,71271039, 71072108);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-13-0082);教育部“创新团队发展计划”资助项目(IRT1214)

王建军(1977—),男,河北保定市人,大连理工大学管理与经济学部副教授,博士生导师,研究方向:服务管理、干扰管理等。