“禽”中纳谏:多层次真实型领导对员工和团队抑制性建言的影响

2016-06-05刘生敏廖建桥

刘生敏,廖建桥

“禽”中纳谏:多层次真实型领导对员工和团队抑制性建言的影响

刘生敏1,廖建桥2

(1. 华中科技大学管理学院,湖北武汉 430074;2.华中科技大学管理学院,湖北武汉 430074)

在禽流感等危机的威胁下,企业领导者需要员工及时地纠错以保证组织的正常运行,也需要打压纠错行为以维护自己的权威形象,因此形成了纳谏困境。本文使用114位领导者与631位员工的配对调查问卷,运用层级回归模型和多层线性回归的方法,从积极领导学的视角探讨了危机情境下多层次真实型领导与多层次抑制性建言的关系。结果表明,个体真实型领导对员工抑制性建言有积极影响,员工负面预期在此过程里起中介作用;团队真实型领导对团队抑制性建言有积极影响,建言氛围在此过程中起中介作用;团队真实型领导对员工抑制性建言有积极影响,建言氛围在此过程中起中介作用,员工负面预期在此过程中不起中介作用。研究结果有助于企业领导者探索纳谏困境的解除办法,对开发有效的组织实践有着重要的意义。

真实型领导;建言氛围;员工负面预期;抑制性建言

0 引言

面对禽流感的空降,餐饮、旅游和食品加工等相关行业遭遇了前所未有的挑战。一方面,危机企业的领导者需要员工和整个团队加强戒备、及时纠错,提出抑制性建言以维持组织的正常运作[1];另一方面,在上尊下卑的传统文化下[2],企业领导者需要维护自己的权威形象,对下属唱反调式的建言行为进行打压[3]。然而,对下属公开地指责和辱骂不利于树立英明和蔼的领导形象,因此,领导者在企业中常常表演着这样的剧情,对下属的建言表面依从,而私下报复,形成了下属“知错不言”的障碍[4]。然而,在禽流感等危机的威胁下,领导者纳谏意味着“罪”己,不纳谏预示着“亡”企。在这两难情境中,领导者应该采用什么风格纳谏?纳个人之谏,还是集体之谏?纳谏的具体过程如何?从上至下的传统领导方式已无法应对当下的危机,中国企业急待一种更为积极的领导方式,能够明德罪己,广纳直谏,以维持组织的正常运作,并应对危急动荡的外界环境。

911的恐怖余波和安然事件的震撼引发了学界对领导效能和伦理的双重思考。在混乱动荡的外界环境中诞生的真实型领导,是一种通过清晰的自我意识,高标准的内化道德,平衡地听取下属意见,在组织中建立透明公开的上下级关系,让组织成员重拾工作意义的领导方式[5],它恰恰与我国传统文化中“兼听则明”的领导理念不谋而合。“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”(《贞观政要》)在中国的传统文化中,国人对领导者的纳谏能力有着极高的要求,认为领导者只有做到了“兼听”,才能在团队中起到道德示范作用,达到广开言路,加速信息流动,提升运作效率,应对组织危机的目的。因此,在危机情境下,研究以积极的纳谏态度影响下属行为的真实型领导,将有助于探索领导的非能力特征对下属直谏行为的作用机制,丰富领导者和团队成员的信息交流过程。

近期有学者开始关注真实型领导和员工建言行为间的关系,Avolio和Gardner认为,真实型领导可以通过多个层次对员工行为产生影响[5],Hsiung进一步从多个层次探讨了真实型领导对员工建言行为的影响机制[6]。然而,以往的研究有三点不足。其一,以往研究缺乏团队真实型领导对团队抑制性建言的影响。团队抑制性建言绝不等同于简单的个体抑制性建言相加,团队抑制性建言的提出需要团队成员依据领导制定的公共行为政策协商沟通,提出一致性的纠错建议,即整个团队的建言氛围在团队真实型领导和团队抑制性建言之间起着中介作用。其二,以往研究单一地局限在个体建言或者团队建言层次,缺乏整合领导特征和员工-团队建言行为的多层次研究,难以解释真实型领导从团队层到个体层的跨层次作用机制。其三,以往研究并未探索领导与员工关系的边界情境,以一种乌托邦似的似然状态(State-like)情境预测真实型领导的普适过程[7],造成了领导特征无限适用的误区。

有鉴于此,本文以危机情境为研究背景,将真实型领导引入建言领域,构建了真实型领导对员工-团队抑制性建言的作用模型(如图1所示)。魏昕、张志学在理性行动理论的基础上,指出领导权力能通过员工的心理预期影响个体的抑制性建言行为,所以个体层次上,选择员工负面预期为中介变量,形成“领导情境感知——心理预期——抑制性建言”的研究主线。Frazier和Bowler基于社会信息加工理论提出建言氛围是团队领导影响群体建言行为的核心机制,所以团队层次上,采用成员间的建言氛围作为中介变量,形成了“领导公共行为——建言氛围——团队抑制性建言”的研究主线。因为员工嵌套于团队,团队变量会对个体变量产生跨层次作用,所以上述两条主线有逻辑联系,衍生出“领导公共行为——成员互动——员工抑制性建言”的研究主线。本研究以这三条研究主线为基础,回答的问题有四个,第一,在危机情境下,领导者是否采用真实型领导风格来广纳员工抑制性建言;第二,个体真实型领导对员工抑制性建言有何影响。第三,团队真实型领导对团队抑制性建言有何作用;第四,团队真实型领导对员工抑制性建言有何解释效力。

图1 研究框架

1理论基础和研究假设

1.1 真实型领导

真实型领导(Authentic Leadership,AL)是Avolio与Luthans在整合了变革型领导和伦理型领导的积极构念后提出的一种积极领导方式。真实型领导者乐观、自信、坚韧、对未来满怀希望,以高尚的道德标准律己,对自己的言行、组织的信息和工作环境都有清醒的认识;面对动荡危急的外界环境,仍保持自己的工作信念,并主动平衡地采纳各方信息,试图通过提升自己对组织工作的适应力来掌控环境[8]。因此,真实型领导是将积极心理与组织发展情境高度连接的一种组织作用过程[9],所以文化差异也可能会影响到真实型领导在组织中的表现。Walumbwa等学者在中国和美国两地进行了真实型领导的跨文化研究,结果显示,真实型领导是以自我参照为依据的领导方式,直接反映了领导自身的价值信念,它包含了四种核心行为:自我意识(Self-awareness, SA),是指领导者对自己优缺点和行为过程的清晰了解,这种清醒的意识需要通过两方面的参照物来实现,内部参照来自领导者的内在信念与情感,外部参照源于下属对领导的形象评价;平衡加工(Balanced Processing, BP),指领导者为了避免自我保护式的知觉偏见,较少地将自我服务意识卷入到信息处理过程中,无论这些信息对自己有利还是不利,都能更客观地处理与每个员工的沟通信息[10];关系透明(Relational Transparency, RT),指领导者将自己的内在信念与价值观公开呈现,向下属表达真实的情绪和感情,以建立与下属亲密的共融关系;内化道德(Internalized Moral, IM),指领导者能够按照内在的道德标准和价值观行事,即使面对社会、组织和群体的压力,也能完成与自己价值观一致的行为[11]。

中国内隐领导理念中的“三省吾身”、“兼听则明”、“表里如一”、“德识为先”正好契合了上述四种行为[12,13],因此,真实型领导风格具备在中国的现实存在基础。

1.2 个体真实型领导与团队真实型领导

根据郭玮等学者的研究,真实型领导可以被划分为个体真实型领导和团队真实型领导[14],它们都源于下属对领导者的真实型风格评价[15]。个体真实型领导源于下属对上级领导风格的评价,这个构念定位于个体层面,因此,不同的下属对同一上级的领导风格评价会有所差异。团队真实型领导源于团队全体员工对领导行为的感知,体现为同一群体的全体成员对其领导者一致的行为评价,指领导者为鼓励建言而提出一系列公共政策的行为,比如,团队成员需要根据他们所处的团队氛围来评价团队真实型领导感知,团队领导为群体成员开发出一种共享观点的理念。团队真实型领导表现出的公共行为会在团队中形成一种行为感染瀑布[16],凝聚团队成员的观点共享。

1.3个体真实型领导与员工抑制性建言

员工建言 (Employee Voice) 从广义上来讲,既可以指员工向领导的建言,也可以指员工向同事的建言。本研究关注的是员工向领导的建言,指主动向权威人士提出建议或者表达信息,以保护组织的运作功能[17]。早期学者对员工建言的定义侧重在促进方面,指员工提出能够改善组织总体功能运行的新思想或新建议[18]。而后在中国的组织研究中,Farh等学者发现,中国员工的建言可以分为两类,一类是建设性意见,为了改善组织的运行功能,另一类是纠错性意见,用于阻止组织的不利运行[19]。据此研究结果,梁建等学者提出了员工建言的二维模型,一个维度是促进性建言 (Promotive Voice), 这与早期的单维度建言定义一致[18]。另一个维度,是早期建言理论中很少提及的抑制性建言 (Prohibitive Voice, PV),指员工对组织可能有害的工作流程或者行为的表达[1]。与促进性建言关注组织未来的理想状态不同,抑制性建言主要关注于组织的健康运行,通过这样的警告信息,阻止组织发生从未预料到的不利状况。因为企业在多变的环境中开会讨论创新思想或改进方案的可行性,需要付出太多的成本,在稳定的组织运行机制下,抑制性建言直接以“防范于未然”的警告及时地避免了组织犯错的成本,所以抑制性建言对具备稳定结构的中国企业来说可能更重要[1]。抑制性建言由于针对组织运行的消极面,员工向上级提出抑制性建言时,可能需要承担更多的领导报复风险,因此,员工时常需要隐匿自己的真实意图,对领导的决策和命令唯唯诺诺[20]。而真实型领导的核心理念在于鼓励员工寻找内在的工作意义,并按照自己的真实意图和内在价值理念行事,培养“知必言,言必尽”的处事态度[5]。再者,真实型领导鼓励下属找到自己在工作中的最优自尊,不会过多地忌惮领导的权威和组织的压力,脱离情境自尊的干扰,实现自己的真实之言[21]。由于抑制性建言具备很强的情境性,需要根据组织运行环境和领导风格进行调整。有效的领导可以利用其优良品质感染下属,推动他们的积极行为,这就要求领导具备良好的自我意识,平衡处理每个下属的建言信息,增加其建言效能感[22]。真实型领导恰恰具备这样的自我意识,可以意识到自己的优点和缺点,主动承认他在决策和解决问题时的局限,更愿意鼓励下属积极地挑战自己的权威地位[5,11],甚至接受他们唱反调式的观点和意见。关系透明也意味着领导具备了高水平的开放性、自我披露状态和对下属的信任[10],从领导情境上降低了员工抑制性建言的风险。同时,透明化的领导有助于建立高质量的领导成员交换关系[8],真实型领导对良性冲突的包容与支持[23],可从社会交换的角度带来员工的建言回报。最后,真实型领导的高道德标准更易让员工注意和认同,并可成为员工控制建言风险的信号指针[24]。因此,本文提出:

假设1:个体真实型领导对员工抑制性建言行为有正向影响。

1.4团队真实型领导与团队、员工抑制性建言

由于抑制性建言的风险性更为突出[1],所以很难在群体间互相讨论,并形成团队建言行为。然而,在危机情境下,群体内聚力的增加可能会促进团队纠错信息的相互探讨[25],推动团队抑制性建言行为。因此,本文将抑制性建言的概念扩展到团队层次。团队抑制性建言指团队全体成员向领导表达共同意识到的对组织可能有害的工作流程或行为。团队真实型领导经由以下四种行为对团队抑制性建言产生作用:第一,真实型领导清晰的自我意识,可以根据不断变化的团队运行状况调整自己的公共言行,公开地接受团队纠正组织错误的共同建议;第二,领导者尽力平衡团队中广泛而有分歧的观点,并以无偏的纳谏风格吸纳团队成员的集体意见[6];第三,真实型领导努力地与组织间建立公开透明的工作关系。这些行为提高了全体成员对领导的信任,因此他们更愿意揭开自己的伪装面具,公开分享信息并表达他们的真实思想与情感[11,26];第四,团队抑制性建言的提出常常意味着对现实权力与社会惯例的公开挑战。没有高的群体道德信念,整个团队将失去向领导建言的行为动力。真实型领导通过自己的模范作用加强了这种信念[9]。通过团队榜样作用和社会影响过程,真实型领导的高道德标准和正直表现能够浸润员工的信念与价值系统[5],当组织面临问题和挑战时,团队成员将不纠结于个人利害,而更重视组织的整体福利[6],积极地向领导集体建言。因此,本文提出:

假设2:团队真实型领导对团队抑制性建言有正向影响。

Hsiung认为团队真实型领导可从个体和团队两个层面对个体员工的建言行为产生影响[6]。在团队变量到个体变量的跨层次影响过程中,真实型领导可以对个体员工的抑制性建言产生作用。领导者的公共行为可以为下属的个体行为提供信息线索[27]。比如,领导者鼓励团队成员提出与之相反的意见,并平衡处理每个下属的纠错意见,引导团队成员互相帮助,积极共享信息,交流组织问题,保持一个公开、透明的建言氛围。这种积极的氛围能够让团队成员能勇于提出领导或组织的决策错误,而不担心被其他成员排斥。更重要的是,意识到组织问题的员工,需要一个更加透明、开放并敢于挑战现状的团队领导支持。关系透明的团队领导能清晰地识别员工纠错行为对组织的作用,及时采纳抑制性建言以体现自己以组织利益为重的真实价值观,不会因下属提出了挑战性的意见而公报私仇,并让每个员工都意识到及时公布组织问题的重要性。因此,本文提出:

假设3:团队真实型领导对员工抑制性建言有正向影响。

1.5 员工负面预期的中介作用

抑制性建言的目的在于为组织或领导纠错,以保证组织的正常运营,但由于该行为极大地挑战了现存的组织运行状态,因此极有可能触怒权威,其对上下级关系的破坏性显得更为突出。根据理性行为理论,决定个体行为意向的一个重要因素是对行为结果的评价态度[28]。这种冲突情境的尴尬(保证组织运行和让领导厌烦)需要进谏者在建言前根据多种信息慎重地评价相关的风险和收益[29]。由于领导掌握着企业大部分的资源和信息,可以对员工进行不符实际的负面评价,所以员工在建言时害怕被领导贴上不逊的标签,虽未有古代臣子“欲谏,辄惧居死亡之祸”的悲壮,但领导可能的报复对抑制性建言者的消极影响可见一斑,因此,这种对领导的负面预期也成为了此种冲突情境下的中介因子[4]。

员工由于忌惮领导掌握的工作评价权,害怕进谏触怒领导而遭到报复,因此,员工负面预期作为进谏前员工对领导的行为预测较为恰当。员工负面预期 (Employee Negative Anticipation, ENA) 指员工对遭遇领导者负面评价的预判,负面评价的内容体现在员工的人际关系和工作绩效方面[4],比如领导贬低下属的意见,刻意地压低下属的工作绩效得分,镇压下属对工作流程的质疑。从长远来说,对领导负面评价的预判,可能被员工理解为领导反对建言的信号,比如领导贬低了某个下属的纠错直谏,他可能会因此认为领导不喜欢纳谏,再比如,领导表面接受了某个员工的建议,但没有后续的行动支持。因此,员工负面预期降低了员工对建言风险的容忍度。

抑制性建言者需要在纠错目标和维持与领导的人际关系中进行抉择,所以下属在建言前需要根据当时的组织情境来判断进谏的收益和风险[29]。当员工根据情境感知到的进谏风险超过进谏收益时,就会隐匿自己的观点[30]。抑制性建言对领导纠错特征极大地挑战了领导权威,他们担心进谏后会破坏上下级关系而受到领导的负面评价和信息隐瞒[20]。根据社会信息加工理论 (Social Information Processing, SIP),员工的后续行为只是对社会环境的信息加工结果,实证研究也证明了领导的行为方式对组织工作环境的影响[27]。领导方式作为显著的组织情境归因,被员工视为建言风险的重要度量信息[17]。真实型领导平衡地纳谏风格和高标准的道德水平作为积极的情境线索,大幅地削弱了员工的进谏风险[6]。透明化的上下级关系处理避免了领导负面评价的渠道[31]。具备清晰自我意识的领导能够承认自己的不足与错误,并积极地采纳下属的纠错言论,包容他们的纠错直谏对权威的挑战,不会以此为由,对直谏者妄加刁难[10]。真实型领导的内在信念呈现,清晰地显示了他对下属公开的奖惩规则,限制了领导者负面刻板印象对员工绩效考核的影响[16]。下属可能视领导者的高道德表现为避开建言风险的情境线索,领导者高水平的道德履行打消了下属害怕负面评价的忧虑[32],减少了向领导直谏纠错的风险。

团队真实型领导能清楚地意识到自己在团队中公共示范作用,能够一视同仁地对待每位下属,不区分圈内和圈外人,并以无偏的态度平衡采纳团队中每个员工的意见。领导者公开律己的高道德标准,透明的价值呈现,言行一致的承诺履行,在团队之中形成了正直诚信的组织氛围,增加了团队成员的信任线索。根据行为正直理论 (Behavioral Integrity Theory, BIT)[33],团队成员有预测和控制未来与领导交往情况的需要,因此会利用显著的组织信息判断领导的伪善程度。真实型领导在团队中树立的公共道德形象加深了员工对领导者正直程度的判断。因此,团队真实型领导可能会抑制员工负面预期。

个体真实型领导能够意识到每个下属的优缺点,并因材施教,面对不同的下属采用不同的纳谏方式,以引导每位下属找寻到各自工作的意义。同时,与每个员工建立相互认同、彼此信任、相互帮助的上下级关系、并赋予每个员工更大的发言权和自主决策权[15]。即使赋权承诺不能完全兑现,也会分别向下属解释不能履行承诺的真实原因[6],最大程度上地增加了下属对自己的认同和信任,因而降低了员工负面预期。

综上所述,团队真实型领导对事不对人,通过培养组织的公正氛围而降低员工负面预期;而个体真实型领导通过与下属建立信任的上下级关系而降低员工负面预期,最终达到鼓励抑制性建言的目的。因此,本文提出:

假设4:员工负面预期在团队真实型领导与员工抑制性建言之间起中介作用。

假设5:员工负面预期在个体真实型领导与员工抑制性建言之间起中介作用。

1.6建言氛围的中介作用

建言氛围 (Voice Climate, VC)是一种有具体利益指向的组织氛围,指员工对团队中向上表达观点的共享意识,在工作环境中体现为员工对鼓励建言行为的氛围感知[20]。建言氛围的其中一个维度就是对建言的安全信念,但它不同于团队心理安全,团队心理安全指团队成员对承担人际风险的共享安全信念[25]。因为两个构念都包含了潜在风险行为的安全要素,所以两者之间有一定的关联。然而,两者的核心差别在于,团队心理安全指任何风险行为的安全意识,比如向人求助,犯错误等,并没有具体的行为指向,所以团队心理安全的外延更为宽泛。而建言氛围指向一种具体的行为——员工建言行为。建言氛围的另一个维度就是群体建言效能感,指团队成员对组织成员之间能否有效交流,并将群体建言内容付诸行动的感知[34],这是团队心理安全没有的意涵。Morrison等学者通过实证检验证明了团队心理安全与建言氛围的显著差异[34]。

根据社会信息加工理论 (Social Information Processing, SIP),员工的后续行为只是对社会环境的信息加工结果,实证研究也证明了团队领导的公共行为方式对组织工作环境的影响[27]。团队领导方式作为最显著的组织情境归因,被团队成员集体视为判断建言风险的重要信息线索。一方面,团队真实型领导在团队中以高道德的行为标准律己,并公开自己的内在价值信念,在履行公司政策和决策程序时保持清晰的透明度和公正性,在团队中树立高尚的模范形象。真实型领导透明化的价值呈现风格和高标准的道德水平为整个团队提供了积极的组织情境线索,让整个团队相信领导者的正直与言行一致[35],大幅度地减少了团队对抑制性建言的风险感知,提升了团队对建言行为的共享安全信念。另一方面,团队领导清晰的自我意识,能够让团队领导承认自己的缺点与公共决策错误,清醒地认识到组织运行的问题和自己公共决策的不足,无偏地平衡处理团队集体的纠错性意见和观点,并根据组织内外的工作环境积极地采纳团队建议。团队领导清晰的自我意识与平衡的纳谏风格增加了团队员工对领导纳谏能力的信任线索,提升了团队抑制性建言被采纳的可能性,所以从信息加工角度增加了整个团队对集体抑制性建言的实现效能。因此,团队真实型领导从安全信念和建言效能的维度均促进了团队建言氛围的形成。

建言氛围构念的理论开发过程显示了建言氛围对群体建言行为的影响。如果团队成员共享对建言的投入意识(比如,高的建言氛围意识),整体团队将更有可能就组织问题向领导建言。假如团队成员都认为建言将承担更大的风险时(比如,低的建言氛围意识),他们将回避抑制性建言行为。对领导者真实行为的共同感知可能会增加团队抑制性建言行为,因为领导的真实运行降低了这种行为的人际风险。虽然本文假设了真实型领导到抑制性建言的直接关系,但氛围理论证明了具体氛围(建言氛围)在组织工作环境和相关行为结果(抑制性建言)之间的中介作用[36]。Hsiung将真实型领导作为具体氛围的前因变量[6],这种有具体指向的氛围也正好巩固了工作场所中的行为准则[37],加强了具体氛围和相关行为间的关系,与建言氛围的中介过程一致。

Singelis和Triandis等学者[38]认为,中国是一个高权力距离导向的垂直集体主义(Vertical Collectivism)国家,每个员工倾向于通过服从团队准则来维系人际和谐,以保护集体利益。员工认同与领导的权力差距,并以团队领导的公共行为作为自己的行为准则,团队领导的行为风格更可能被员工作为建言氛围的标志[39]。团队真实型领导鼓励群体建言,并在团队中培养积极的建言氛围。因为高权力距离导向的员工会优先考虑领导对建言的鼓励意愿,并在集体文化下,个体员工会更加尊重领导者培养的积极建言氛围,增加个体的抑制建言行为。因此,本文假设:

假设6:建言氛围在团队真实型领导与团队抑制性建言之间起中介作用。

假设7:建言氛围在团队真实型领导与员工抑制性建言之间起中介作用。

2 研究方法

2.1 研究对象

本文选择北京、广州和武汉的13家企业作为调查对象,涵盖了餐饮、食品、旅游等三个行业,以这13家企业的工作团队为研究对象。为了避免同源误差对本研究的影响,采用了领导-员工配对问卷进行研究。首先,团队领导进行整个团队的抑制性建言评价,并分别对5~6名下属进行抑制性建言评价,下属对感知到的直接上级的真实型领导和员工负面预期水平进行评价,然后评价自己团队的建言氛围水平。先由团队领导填写整个团队和直接下级的抑制性建言行为问题(A卷)后,由项目组成员回收。其后再根据团队领导填写的指代对象,发放有配对编号的员工调查问卷(B卷),由下属填写其直接上级的真实型领导和员工负面预期得分,并填写自己团队的建言氛围得分。下级员工填写之后由项目组成员放入信封,直接回收。项目组成员再进行相应的标号、筛选和人员登记工作。

本次调查共发放127份团队领导问卷,员工问卷658份。最终回收了119份团队领导和645份员工配对问卷,剔除其中的5份无效团队领导问卷和14份无效员工问卷后,最终得到了114份有效的团队领导问卷,问卷回收率为89.8%;收回631份员工有效问卷,问卷回收率为95.9%。

在本次对团队领导的问卷调查中,男性占比66.7%,女性占比33.3%;年龄以40-49岁为主,占比70.2%,团队领导的学历以研究生以上学历为主,占比68.4%。对员工的问卷调查中,男性占比49.1%,女性占比50.9%;年龄以25-30岁的员工为主,占了57.2%;员工学历以大学本科学历为主,占了58.3%。

2.2 研究工具

本文所研究的全部构念的测量量表均来自于欧美和亚洲学者的研究文献,取自他们文献中提及的成熟量表。招募6名在校英语专业的博士生,其中3名博士生先将量表从英文翻译成中文,再由另外3名博士生进行回译,对比翻译后的英文与原文的差异后,再对中文翻译题项进行修改,以确保本文采用的中文翻译问卷忠实于学者原意。

真实型领导采用由Neider和Schriesheim(2011)使用的真实型领导量表,共16个题项[40],比如“我的直接领导鼓励团队成员说出自己的真实想法”。个体真实型领导与团队真实型领导题目一样,但团队真实型领导的每题得分分别按照组内平均值进行聚合,因此保证了团队真实型领导16题项的样本量为114。团队层Cronbach α=0.812,个体层Cronbach α=0.795。

建言氛围采用Frazier等学者开发的建言氛围量表[16],该量表共有6题,例如“我所在的工作团队鼓励成员提出能够影响组织运作的建议”[20]。量表的Cronbach α=0.822。

员工负面预期依据魏昕等学者(2010)使用的负面预期量表[41],并经过访谈进行了调整,共有6个题项,引入一个情境,“当我向直接领导指出他的错误或者组织问题后,我估计他会……”,举例题项如“刻意贬低你的工作业绩”,“减少布置重要的任务给我”。Cronbach α=0.769。

抑制性建言采用Liang等学者 (2012) 开发的抑制性建言量表[1]。量表共有五个题项,举例题项如“即使有不一致的意见存在,也会坦率地向领导直言可能会让单位遭受损失的问题”,“即使会得罪人,也要大胆直言影响组织运行的问题”,“即使会破坏人际关系,也会指出领导正出现的工作问题”。个体层与团队层抑制性建言的题项内容一致,但参照点不同,按照Chan等学者转移参照点的方法[42],个体层的题项如“即使会破坏人际关系,下属也会指出领导正出现的工作问题”;团队层的题项如“即使会破坏人际关系,整个团队也会集体指出领导正出现的工作问题”。个体层Cronbach α=0.843,团队层Cronbach α=0. 817。

以上量表全部采用1-7级Likert量表,1表示非常不同意,7表示非常同意。

控制变量。以前的相关研究大多选用员工的性别、年龄、学历等人口统计变量作为控制变量,因为这些因素对员工建言行为来说都是重要的特征变量[18]。然而,使用相同的控制变量导致了研究模型的解释力和显著度高度相似[43]。因此,个体层面选用员工与领导一起的工作时间和职位层级作为控制变量,因为与领导共事时间影响了下属对上级的真实型领导和员工负面预期评价,而员工职位层级影响了其对建言行为的责任意识和控制水平;团队层面选用领导在本团队的工作时间和职位层级,因为团队工作时间会影响团队的领导效能,职位层级会影响下属的建言风险。在本研究中,与领导的共事时间分为3个月以下、3-12个月、12-24个月以及24个月以上等4个类别,分别记为1、2、3、4;团队工作时间分为1年以内、1-3年、3-5年、5年以上等4个类别,分别记为1、2、3、4,职位层级分为基层、中层与高层,分别以1、2、3表示。本调查研究于2013年4月开展并完成,正是H7N9病毒传染的高峰期,2013年3月是此轮禽流感消息首次曝光的月份,因此可以认定2013年2月为未受到禽流感影响的时期。餐饮、旅游业受到禽流感最直接的影响指标就是本公司的销售额,本公司在遭遇禽流感后与禽流感来袭前的销售额变化比例可以一定程度上反映本次禽流感危机的强度。因此,本研究用13个企业2013年2月到4月的销售额下降比例,并扣除近五年(2008-2012年)的季节性周期因素,以测量员工所在企业承受的危机强度,具体表现为:

-{(2013年4月销售额-2013年2月销售额)/2013年2月销售额+[(4月销售额- 2月销售额)/ 2月销售额]的近五年均值}

需要说明的是,危机强度用销售额的下降幅度表示,所以计算式有负号。由于禽流感的危机影响到了整个公司的业绩和公共行为,因此危机强度作为组织层面的控制变量。

2.3数据分析方法

因为本研究涉及团队和个体两个层面间的变量关系,所以本研究采用多层次线性模型(Hierarchical Linear Modeling, HLM) 进行假设检验,HLM的优势在能将跨层次自变量的变异分解到不同的层次上,给跨层次线性模型以合理的解释[44]。在具体的分析过程中,先使用CFA(验证性因子分析)分别对两个层面的研究变量进行效度区分检验,再通过层级回归和多次线性模型检验研究假设。

3 数据分析结果

3.1 数据聚合

因为团队真实型领导和建言氛围定位在团队层面,数据处理上,采用团队成员的评价均值作为真实型领导和建言氛围的得分[45]。在聚合员工评价得分到团队层面前,本文用组内一致性Rwg(Within-Group Agreement)、组内相关ICC(1)(Intra Class Correlation(1))和ICC(2) (Intra Class Correlation(2))三指标确保数据聚合的有效性。Rwg表示团队不同成员对同一构念的相似反应程度,取值超过0.70时,表示组内有充分的一致性;ICC(1)用来表示个体分数在聚合到团队层前的群间差异,取值大于0.10才可保证充分的群间差异性;ICC(2)表示聚合前组内均值的信度,取值标准在0.70以上[46]。在本研究中,真实型领导(均值Rwg=0.786,ICC(1)=0.103,ICC(2)=0.729)和建言氛围(均值Rwg=0.793,ICC(1)=0.107,ICC(2)=0.794) 的各项指标均达到个体层到团队层的数据聚合标准。

3.2 变量区分效度检验

为验证不同的变量之间的概念区分效度,所以本文通过Amos17.0对团队层面的一个变量和个体层面的三个变量分别进行验证性因子分析。Medsker等学者提出,χ2/df大于10表示模型拟合效果较差,小于5可以接受,小于3拟合效果较好;NFI、CFI、GFI均大于0.9,越接近1越理想;RMSEA应在0和1之间,越接近0越理想[47]。在个体层面上,如表1所示,对比真实型领导、员工负面预期、抑制性建言构成的三因子模型与其他备选因子模型,发现真实型领导、员工负面预期、抑制性建言构成的三因子模型区分效度最好(χ2/df=2.063,NFI=0.904, CFI=0.915, GFI=0.921, RMSEA=0.068),并满足上述要求;在团队层面上,如表2所示,对比真实型领导、建言氛围和抑制性建言三因子模型与其他备选因子模型,发现真实型领导、建言氛围和抑制性建言的模拟系数最优(χ2/df=2.045,NFI=0.912, CFI=0.935, GFI=0.932, RMSEA=0.063),并满足上述要求。这表明个体和团队层面的三个变量之间都具备良好的区分效度。

表1 个体层主要变量比较

注:AL为真实型领导,LNA为员工负面预期,PV为抑制性建言,+表示合并,个体样本量631。

表2 团队层主要变量比较

注:AL为真实型领导,VC为建言氛围,PV为抑制性建言,+表示合并,团队样本量为114。

3.3两个层级变量之间的描述性统计分析

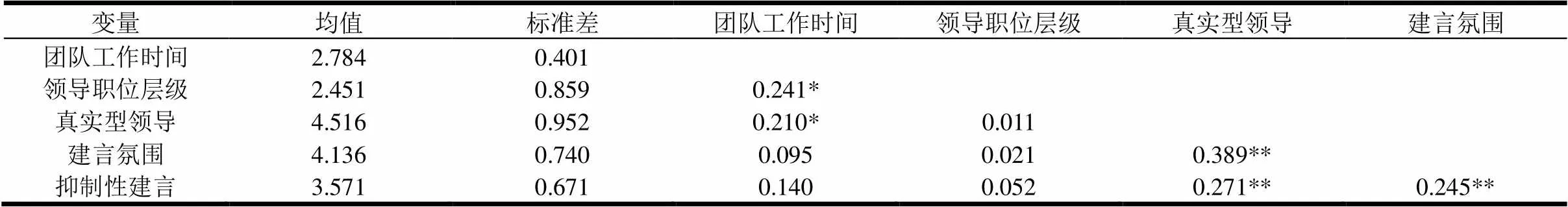

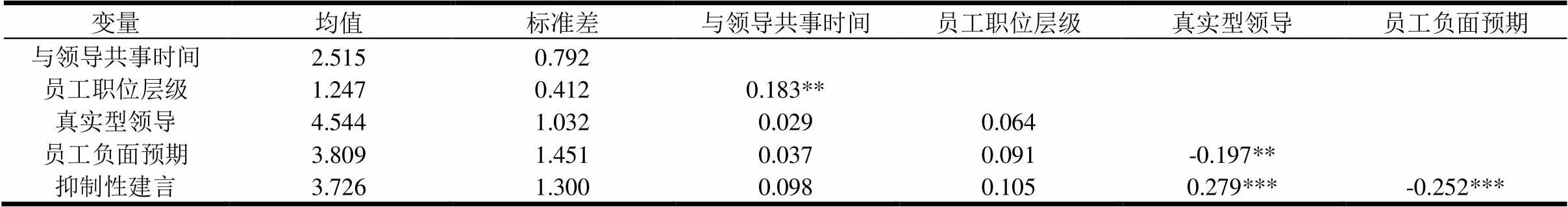

表3选取了团队层面中的四个变量,给出它们的平均值、标准差和相关系数。真实型领导与团队工作时间正相关(r=0.210, p<0.05),真实型领导与抑制性建言正相关(r=0.271, p<0.01),真实型领导与建言氛围正相关(r=0.389, p<0.01),建言氛围与抑制性建言正相关(r=0.245, p<0.01)。表4给出了个体层次的四个变量的均值、标准差和相关系数。真实型领导与员工负面预期负相关(r=-0.197, p<0.01),真实型领导与抑制性建言正相关(r=0.279, p<0.001),员工负面预期与抑制性建言负相关(r=-0.252, p<0.001),这也为本研究的假设提供了初步证据。

表3 团队层面变量的描述性统计和相关系数

注:*p<0.05, **p<0.01,下同;团队样本量为114。

表4 个体层面变量的描述性统计和相关系数

注:***p<0.001,下同;个体样本量为631。

3.4不同层次模型的主效应和中介效应

因为本研究建立在团队层面变量和个体层面变量的关系上,所以本文使用HLM6.08软件进行数据分析。首先以员工抑制性建言为因变量,构建没有解释变量的零模型,回归效果显示,员工的抑制性建言存在较为显著的组间变异(χ2=137.641,df=113,p<0.01,ICC(1)=0.348),说明抑制性建言的方差变异中有34.8%都来自于组间方差,所以可以对模型进行进一步的跨层次检验。

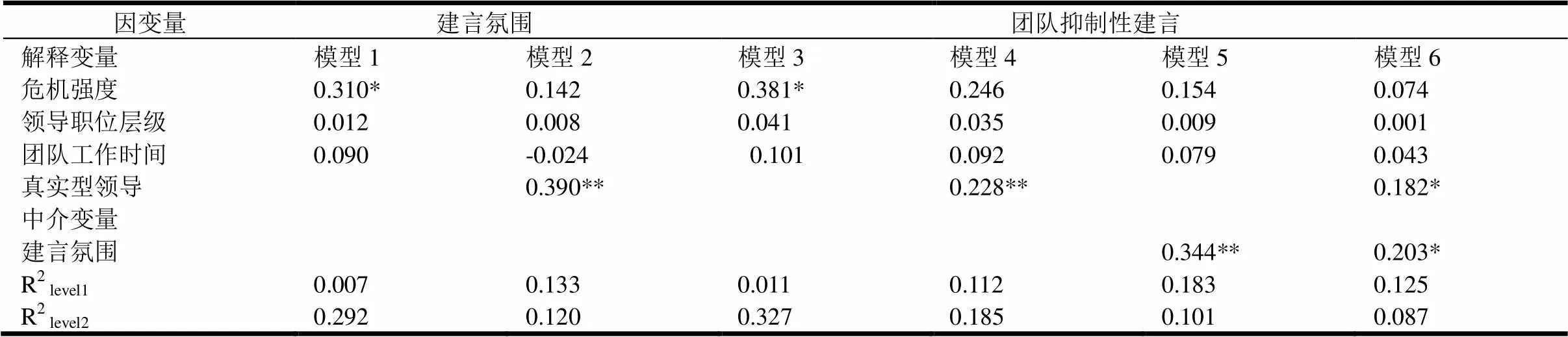

团队层检验结果如表5所示,为了检验模型的中介效应,按照Kenny等学者的方法[48],首先检验团队真实型领导与各个中介变量之间的关系,模型2说明团队真实型领导与建言氛围正相关(β=0.390, p<0.01)。其次检验模型的主效应,模型4表明团队真实型领导对团队抑制性建言有正向影响(β=0.228, p<0.01),假设2得证。再次验证中介变量与因变量间的关系,模型建言氛围与团队抑制性建言正相关(β=0.344, p<0.01)。最后模型6在模型4的基础上代入中介变量,结果显示主效应仍显著(β=0.210, p<0.05),中介变量对因变量的影响作用也显著(β=0.203, p<0.05),验证了建言氛围在团队真实型领导到团队抑制性建言过程里的部分中介作用,假设6得证;模型1(β=0.310, p<0.05)和模型3(β=0.381, p<0.05)分别证明了危机强度对建言氛围和团队抑制性建言的正向预测作用。

表6显示了变量间跨层次影响过程,依据Kenny等学者的建议[48],首先检验多层次真实型领导与各个中介变量之间的关系,表5已经检验了团队真实型领导与建言氛围的正向关系,模型2说明个体真实型领导与员工负面预期负向关(γ20=-0.152, p<0.01),而团队真实型领导与员工负面预期的关系不显著(γ02=-0.103, p>0.05),假设4也未能通过Sobel检验(Z=1.33,p>0.05)[49]。其次,验证模型的主效应,模型4表明个体真实型领导(γ20=0.283, p<0.001)和团队真实型领导(γ02=0.236, p<0.05)对员工抑制性建言有正向影响,假设1和假设3得证。再次,模型5证明了中介变量与因变量间的关系,员工负面预期与员工抑制性建言负相关 (γ30=-0.191, p<0.01),建言氛围与员工抑制性建言正相关(γ03=0.288, p<0.05)。最后,模型6在模型4的主效应过程中加入了个体层中介变量,而模型7则加入了团队层中介变量;模型8在模型6中加入了建言氛围,结果显示建言氛围对员工抑制性建言影响显著(γ03=0.230, p<0.05),同时团队真实型领导对员工抑制性建言的关系由显著(γ02=0.211, p<0.05)变为了不显著(γ02=0.117, p>0.05),所以假设7得证;模型8也是在模型7中加入了员工负面预期,结果显示员工负面预期与员工抑制性建言负相关(γ30=-0.173, p<0.01),同时个体真实型领导对员工抑制性建言的关系由显著(γ20=0.257, p<0.01)变成了不显著(γ20=0.102, p>0.05),因此假设5得证。

表5 团队层的HLM结果(团队样本量为114)

注:R2level1为团队层方差变异比率,R2level2为组织层方差变异比率

表6 真实型领导到抑制性建言关系过程的HLM结果

注:R2level1为个体层方差变异比率,R2level2为团队层方差变异比率,R2level3为组织层方差变异比率。

4结论和讨论

本文从积极领导学的视角探讨了危机情境下多层次真实型领导对员工多层次抑制性建言行为的作用机制。研究表明,个体真实型领导对员工抑制性建言有积极影响,员工负面预期在此过程里起中介作用;团队真实型领导对团队抑制性建言有积极影响,建言氛围在此过程中起中介作用;团队真实型领导对员工抑制性建言有积极影响,建言氛围在此过程中起中介作用,员工负面预期在此过程中不起中介作用。

真实型领导是一种具备清晰自我意识和高道德标准的积极领导方式,在团队层面,团队领导通过道德信念的公共呈现,树立明德罪己的公共形象,建立领导与团队之间的积极沟通渠道,鼓励团队成员提出挑战他地位的建议,平衡地采纳集体的纠错意见,培养团队积极的建言氛围,形成造“善”之势。团队全体成员借领导之势,从“善”如流,集结团队意见,大胆进谏。

在个体层面,领导者通过自己真实的行为表现,为员工树立了一个正直的榜样形象,建立透明公开的上下级关系,根据每个员工的特点平衡处理各方信息,鼓励员工提出挑战自己权威的建议,破除他们害怕建言“恶”报的风险。因此,员工会增加对领导正直的信任,并勇于直谏。

在跨层面影响上,真实型领导者面向团队的公共行为和面向个体的领导行为都与其公开显现的价值理念一致,从团队和个体层面给了员工判断建言风险的积极信号。员工可以根据领导者的自我意识、平衡加工、关系透明和内化道德特征预测领导者将来求贤若渴的纳谏态度,因此消除了员工负面预期,增加了他们对抑制性建言的风险控制水平。而且,团队真实型领导通过真实价值的公共行为表现,在团队中建立高道德的公共形象,以培养员工积极的建言氛围,并鼓励个体员工的抑制性建言。然而,研究结果显示,团队真实型领导并不能通过减少员工负面预期而增加员工抑制性建言。团队领导者的公共行为是权衡各方利益的产物,很难针对个别下属制定组织的公共政策[50],因此,领导在团队中展示的积极公共行为很可能是一种妥协行为,不可能完全符合每个个体员工的预期,甚至让不同特征的员工感到困惑[50]。这种模糊情境很容易激活员工的内隐无意识,所以他们会用对领导的内隐价值观来判断领导公共行为的意愿[51]。员工对领导伪善的固有印象[52]阻碍了领导公共行为的积极示范作用,因此,团队领导真实的公共行为很难被每个员工完全认可。

4.1 理论意义

虽有个别学者探讨了真实型领导与员工建言的关系[6],但真实型领导对员工抑制性建言的研究却未有提及。本文将真实型领导和抑制性建言拓展到了团队层次,并通过实证研究探讨了多层次真实型领导对多层次抑制性建言的作用机制,进一步的明晰了领导理论和建言理论间的关系,并具有以下四个方面的理论贡献。

首先,本文探明了个体真实型领导对员工抑制性建言的正向影响关系。尽管有学者探讨了真实型领导对员工建言行为的影响[6],但员工回避抑制性建言的倾向更符合国人以“权”为尊的文化情境[4]。本文探讨了国人印象中“三省吾身”、“兼听则明”、“表里如一”、“德识为先”等内隐领导特征对突破员工抑制性建言障碍的积极作用,并在中国的危机情境下找到了领导有效纳谏特征与真实型领导风格有效契合的初步证据,进一步证实了企业领导者的真实品质能广开言路的重要作用。

其次,本文探讨了团队真实型领导对整个团队和员工抑制性建言的促进作用。同样的研究即使在个体层次上成立,也未必能在团队层次上凑效,因为组织行为的研究层级 (Level of Analysis)对变量关系有重要的影响。尽管学者们认为领导者和员工在共同的利益驱动下有群体组织公民行为的倾向[53-55],然而缺乏团队领导对团队建言的实证证据。本文将同样的自变量和因变量同时分配在了团队和个体层面,不仅在团队层研究了团队真实型领导对团队抑制性建言的促进作用,而且探讨了团队真实型领导对个体员工抑制性建言的跨层次促进作用。

再次,本研究探索了员工负面预期在多层次真实型领导与员工抑制性建言间的中介作用。然而,员工负面预期在两个层面的中介影响机制不尽相同。团队真实型领导通过向团队展示公共的纳谏政策和公平的组织行为,通过团队榜样作用让整个群体意识到自己真实的公共运行程序,从团队沟通制度上减少了员工进谏前的负面预期;个体真实型领导针对每个下属特征采用不同纳谏方式,并积极地与下属建言透明的上下级关系,让下属从领导的行为和人格线索上相信领导的正直特征,减少他们对领导伪善的担忧,因此降低了下属的抑制性建言风险。但是员工对领导伪善的内隐印象阻碍了积极公共行为的影响效能,限制了员工负面预期的跨层次中介作用,在组织中造成了“言者谆谆,听者藐藐”的尴尬局面。

最后,本研究明确了建言氛围在团队层面的中介影响机制。虽然学者们探讨了积极的领导行为对员工建言行为的影响作用[6,17],但未能从团队层面证明群体建言的共享信念和效能感会在此过程中的造势作用。本文找到了领导者通过改变群体建言情境而引导员工建言行为的实证证据,进一步地细化了领导行为与员工建言行为的理论关系。

4.2 实践意义

中国员工注重表面和谐,并与领导者保持极大的社会距离,加剧了对抑制性建言的员工负面预期,导致组织中缺乏抑制性建言[4]。而正因为其可能引发人际冲突的风险[1],员工之间缄默不语,互不讨论领导或组织可能的错误,所以中国企业更加缺乏团队抑制性建言。然而,在危机情境下,企业需要整个团队群策群力,集体反思组织的问题,并向领导建言。组织更需要领导者积极地引导团队进谏并合理纳谏,以防范组织的外界危机。

“禽”中纳谏意在探索领导者在危机情境下吸纳下属建言信息的过程。由于组织任务的繁重,领导和员工都有具体的职责分工,在某种程度上需要相互回避[56]。领导者也不可能在任何情况下都履行承诺,并保持言行一致的行为风格[33]。然而,在危机情境下,组织需要领导与员工更多地沟通与交流,以做出完善的团队解困决策。本研究也证明了危机情境对建言氛围与团队抑制性建言的积极作用。领导者应尽量在与员工沟通的过程中保持言行一致,即使不能履行承诺,也应说明食言的真实原因并承担相应的责任[32],让员工和整个团队相信领导者的正直,才能广开言路,让团队成员建言纠错,与领导一起共同谋划企业的运作,以应对组织危机。

同时,领导者应时刻保持清醒的自我意识,能认识到自己的言行在组织中的双重示范作用。领导者作为团队榜样,应及时将自己真实道德与价值信念以公开呈现的方式获得团队的信任与追随,并树立开放的组织沟通制度,积极地培养团体的集体建言氛围。平衡地化解和采纳团队不一致的意见和建议;领导者作为个人榜样,应准确地意识到每个下属的特点,积极地向下属传达自己的道德思想与价值信念,并保持言行一致的交往原则,让下属相信自己的正直,并认同自己的平衡纳谏风格,以获得更丰富的进谏信息。

4.3 研究不足和未来研究方向

由于客观条件的限制,本研究采用了横截面数据,所以研究结论不能反映模型的动态因果关系。从样本局限上来看,本文调查对象主要集中在餐饮、食品和旅游等服务行业,其他行业数据的缺失限制了本研究的外部适用效度。学者们在未来可以采用实验等方式验证本研究的动态因果关系,并扩展调查对象的行业分布,以验证本研究的外部效度。

本文虽然从领导情境上探讨了员工抑制性建言行为,真实型领导和积极的建言氛围作为组织情境,对个体员工的抑制性建言有一定的刺激作用,但这种促进作用可能只是暂时的[30]。从长远来看,能改变抑制性建言的因素是员工过去经验所沉淀的内隐价值观[30]。比如,在表面和谐的传统价值观影响下,员工因视抑制性建言为破坏人际和谐的重要因素而回避[4]。因此,即使有积极的领导方式和良好的建言氛围,也可能很难逆转员工回避抑制性建言的表面和谐价值观[4]。Detert等学者找到了员工建言行为受内隐价值理念影响的证据[30]。未来可研究和谐思维、中庸思维、传统性等具有中国特色的主位价值观与不确定性规避、权力距离等客位价值观对员工抑制性建言行为的影响作用。

最后,领导以什么样的方式采纳员工的抑制性建言是一个值得研究的方向。《战国策》中的《邹忌讽齐王纳谏》,体现着领导纳谏的方式。由于大臣与君王间有密切的利害关系,害怕进谏会得罪大王,就连受宠的邹忌也要用暗讽的方式才能让齐王欣然接受。纳讽谏体现着领导对下属以寓托事的偏爱,既维护了领导威严,也采纳了下属的建议。因此,在中国企业中,纳讽谏成为了领导权威性与建言挑战性的合理妥协。然而,纳讽谏的成功有赖于领导者的理解能力和下属的表达能力,稍有偏差就无法奏效,所以纳讽谏没有纳直谏稳定高效。从另外一个角度讲,齐王优先奖励当面进谏者,其次奖励上书进谏者,最后奖励公开议论者,颇显纳谏方式的差序格局。由于员工的抑制性建言指出了上级的错误,所以其承担的人际风险更加突出。对于员工来说,当面进谏,直刺权威,风险最大,对于领导而言,当场纳谏,信息由下至上的方式最为直接,收效最大。对于员工来说,私下议论,风险最小,对于领导而言,信息经过他人的传递可能会部分失真,所以采纳谣言的收益最小,因此,团队领导以当场纳直谏的方式可能对组织更为有利。但这些问题都需要学者们进一步的探讨和证明。

[1] Liang J, Farh C I C, Farh J L. Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice: A two-wave examination [J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(1): 71-92.

[2] 李锐, 凌文辁, 柳士顺. 传统价值观, 上下属关系与员工沉默行为——一项本土文化情境下的实证探索 [J]. 管理世界, 2012, 3(3): 127-40.

[3] 周建涛, 廖建桥. 为何中国员工偏好沉默——威权领导对员工建言的消极影响 [J]. 商业经济与管理, 2012, 11(10): 10.

[4] 魏昕, 张志学. 组织中为什么缺乏抑制性进言? [J]. 管理世界, 2010, 10(10): 99-109.

[5] Avolio B J, Gardner W L. Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership [J]. The Leadership Quarterly, 2005, 16(3): 315-38.

[6] Hsiung H-H. Authentic Leadership and Employee Voice Behavior: A Multi-Level Psychological Process [J]. Journal of business ethics, 2012, 1-13.

[7] Algera P M, Lips-Wiersma M. Radical authentic leadership: co-creating the conditions under which all members of the organization can be authentic [J]. The Leadership Quarterly, 2012, 23(1): 118-31.

[8] 韩翼, 杨百寅. 真实型领导, 心理资本与员工创新行为: 领导成员交换的调节作用 [J]. 管理世界, 2012, 12(12): 78-86.

[9] Avolio B J, Luthans F, Walumbwa F O. Authentic leadership: Theory building for veritable sustained performance [J]. The Gallup Leadership Institute, 2004, 2-15.

[10] Gardner W L, Avolio B J, Luthans F, et al. “Can you see the real me?” A self-based model of authentic leader and follower development [J]. The Leadership Quarterly, 2005, 16(3): 343-72.

[11] Walumbwa F O, Avolio B J, Gardner W L, et al. Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure† [J]. Journal of Management, 2008, 34(1): 89-126.

[12] 凌文辁, 方俐洛, 艾尔卡. 内隐领导理论的中国研究——与美国的研究进行比较 [J]. 心理学报, 1991, 23(3): 236-42.

[13] 张岱年, 方克立, 国家教委高教司, et al. 中国文化概论 [M]. 北京师范大学出版社, 1994.

[14] 郭玮, 李燕萍, 杜旌, et al. 多层次导向的真实型领导对员工与团队创新的影响机制研究 [J]. 南开管理评论, 2012, 3): 51-60.

[15] Walumbwa F O, Wang P, Wang H, et al. Psychological processes linking authentic leadership to follower behaviors [J]. The Leadership Quarterly, 2010, 21(5): 901-14.

[16] Yammarino F J, Dionne S D, Schriesheim C A, et al. Authentic leadership and positive organizational behavior: A meso, multi-level perspective [J]. The Leadership Quarterly, 2008, 19(6): 693-707.

[17] Detert J R, Burris E R. Leadership behavior and employee voice: is the door really open? [J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(4): 869-84.

[18] Lepine J A, Van Dyne L. Predicting voice behavior in work groups [J]. Journal of Applied Psychology, 1998, 83(6): 853.

[19] Farh J-L, Zhong C-B, Organ D W. Organizational citizenship behavior in the People's Republic of China [J]. Organization Science, 2004, 15(2): 241-53.

[20] Frazier M L, Bowler W M. Voice climate, supervisor undermining, and work outcomes: A group-level examination [J]. Journal of Management, 2012, 2-19.

[21] Kernis M H. Toward a conceptualization of optimal self-esteem [J]. Psychological Inquiry, 2003, 14(1): 1-26.

[22] 段锦云, 魏秋江. 建言效能感结构及其在员工建言行为发生中的作用 [J]. 心理学报, 2012, 44(7): 972-85.

[23] Peterson S J, Walumbwa F O, Avolio B J, et al. The relationship between authentic leadership and follower job performance: The mediating role of follower positivity in extreme contexts [J]. The Leadership Quarterly, 2012, 502-13.

[24] Gao L, Janssen O, Shi K. Leader trust and employee voice: The moderating role of empowering leader behaviors [J]. The Leadership Quarterly, 2011, 22(4): 787-98.

[25] Edmondson A. Psychological safety and learning behavior in work teams [J]. Administrative science quarterly, 1999, 44(2): 350-83.

[26] Kernis M H. AUTHOR'S RESPONSE: Optimal Self-Esteem and Authenticity: Separating Fantasy from Reality [J]. Psychological Inquiry, 2003, 14(1): 83-9.

[27] Salancik G R, Pfeffer J. A social information processing approach to job attitudes and task design [J]. Administrative science quarterly, 1978, 224-53.

[28] Ajzen I, Fishbein M. Understanding attitudes and predicting social behaviour [J]. 1980,

[29] Van Dyne L, Lepine J A. Helping and voice extra-role behaviors: Evidence of construct and predictive validity [J]. Academy of Management Journal, 1998, 41(1): 108-19.

[30] Detert J R, Edmondson A C. Implicit voice theories: Taken-for-granted rules of self-censorship at work [J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(3): 461-88.

[31] Hmieleski K M, Cole M S, Baron R A. Shared authentic leadership and new venture performance [J]. Journal of Management, 2012, 38(5): 1476-99.

[32] Simons T. The integrity dividend: Leading by the power of your word [M]. Jossey-Bass, 2008.

[33] Simoms T. Behavioral integrity: The perceived alignment between managers' words and deeds as a research focus [J]. Organization Science, 2002, 13(1): 18-35.

[34] Morrison E W, Wheeler-Smith S L, Kamdar D. Speaking up in groups: A cross-level study of group voice climate and voice [J]. Journal of Applied Psychology, 2011, 96(1): 183-91.

[35] Leroy H, Palanski M E, Simons T. Authentic leadership and behavioral integrity as drivers of follower commitment and performance [J]. Journal of business ethics, 2012, 107(3): 255-64.

[36] Kuenzi M, Schminke M. Assembling fragments into a lens: A review, critique, and proposed research agenda for the organizational work climate literature [J]. Journal of Management, 2009, 35(3): 634-717.

[37] Wallace J C, Popp E, Mondore S. Safety climate as a mediator between foundation climates and occupational accidents: A group-level investigation [J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(3): 681-8.

[38] Singelis T M, Triandis H C, Bhawuk D P, et al. Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement [J]. Cross-cultural research, 1995, 29(3): 240-75.

[39] Li J, Wang L, Huang J, et al. Will Safety Necessarily Lead to Voice? The Moderated Effect of Individualism-Collectivism and Power Distance; proceedings of the E-Product E-Service and E-Entertainment (ICEEE), 2010 International Conference on, F, 2010 [C]. IEEE.

[40] Neider L L, Schriesheim C A. The Authentic Leadership Inventory (ALI): Development and empirical tests [J]. The Leadership Quarterly, 2011,

[41] Duffy M K, Ganster D C, Pagon M. Social undermining in the workplace [J]. Academy of management Journal, 2002, 45(2): 331-51.

[42] Chan D. Functional relations among constructs in the same content domain at different levels of analysis: A typology of composition models [J]. Journal of applied psychology, 1998, 83(2): 234.

[43] Kirkman B L, Chen G, Farh J-L, et al. Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: A cross-level, cross-cultural examination [J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(4): 744-64.

[44] Raudenbush S W. HLM 6: Hierarchical linear and nonlinear modeling [M]. Scientific Software International, 2004.

[45] Liao H, Chuang A. A multilevel investigation of factors influencing employee service performance and customer outcomes [J]. Academy of Management Journal, 2004, 47(1): 41-58.

[46] Bliese P D. Within-group agreement, non-independence, and reliability: Implications for data aggregation and analysis [J]. 2000,

[47] Medsker G J, Williams L J, Holahan P J. A review of current practices for evaluating causal models in organizational behavior and human resources management research [J]. Journal of Management, 1994, 20(2): 439-64.

[48] Kenny D A, Korchmaros J D, Bolger N. Lower level mediation in multilevel models [J]. Psychological Methods; Psychological Methods, 2003, 8(2): 115.

[49] 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, et al. 中介效应检验程序及其应用 [J]. 心理学报, 2004, 36(5): 614-20.

[50] Mintzberg H. The nature of managerial work [J]. New York, 1973, 124-9.

[51] 李朝旭. 社会判断的内隐和外显过程研究 [D] [J]. 博士论文上海: 华东师范大学, 2005, 83-9.

[52] Greenbaum R L, Mawritz M B, Piccolo R F. When Leaders Fail to “Walk the Talk”: Supervisor Undermining and Perceptions of Leader Hypocrisy [J]. Journal of Management, 2012, 2-25.

[53] Schnake M, Dumler M P. Organizational citizenship behavior: The impact of rewards and reward practices [J]. Journal of Managerial Issues, 1997, 216-29.

[54] Bommer W H, Miles E W, Grover S L. Does one good turn deserve another? Coworker influences on employee citizenship [J]. Journal of Organizational Behavior, 2003, 24(2): 181-96.

[55] Ehrhart M G, Naumann S E. Organizational citizenship behavior in work groups: a group norms approach [J]. Journal of applied psychology, 2004, 89(6): 960.

[56] 张志学, 魏昕. 组织中的冲突回避: 弊端, 缘由与解决方案 [J]. 南京大学学报 (人文社会科学版), 2011, 6(6): 123-4.

Accepting Prohibitive Voice in Avian Influenza: Multi-level Authentic Leadership and Employee-team Prohibitive Voice

LIU Sheng-min1, LIAO Jian-qiao2

(1. School of Management, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China;2. School of Management, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Catering, tourist, and foodprocessing industries have faced unprecedented challenges related to the emergency of crises, such as avian influenza. On one hand, leaders in these industries expect that their employees and the whole team can effectively deal with these crises to ensure the normal operation of their organizations. On the other hand, enterprise leaders must ensure that subordinates follow their order in order to preserve their authority figure. However, abusive supervision is bad for building the wise and kind leader image. For instance, leaders can pretend to accept voice from subordinates in the proscenium, but retaliate in the backstage. Consequently, this behavior can cause subordinates from expressing their opinions. The leaders need employees’ suggestions in order to improve an organization’s operation. On the other hand, enterprise leaders must suppress unfavorable recommendations to keep the authority figure. As such, the dilemma of accepting recommendations is evident. Accepting prohibitive voice means acknowledging leaders’ fault. Suppressing prohibitive voice may ruin the enterprise. Thus, it’s necessary for the leaders to explore a reasonable way of solving the dilemma of accepting prohibitive voice.

In the dyad survey of 114 leaders and 631 subordinates, this study used hierarchical regression modeling and hierarchical linear modeling to investigate the mechanism of multilevel authentic leadership and multilevel prohibitive voice from positive leadership theory. The results indicate that individual-level authentic leadership has a positive effect on employees’ prohibitive voice. Employees’ negative anticipation plays a completely mediating role in this process. Team-level authentic leadership has a positive effect on team’s prohibitive voice. Voice climate plays a completely mediating role in this process. Team-level authentic leadership has positive impact on employee prohibitive voice. Voice climate plays a completely mediating role in this process. An employee’s negative anticipation has no mediating role in this process.

Prohibitive voice challenges leaders’ authority which can cause the relationship conflict between leaders and subordinates. Thus, there is a lack of prohibitive voice in Chinese enterprises. However, when confronting the crisis situation it’s necessary for enterprises to encourage the whole team to brainstorm, rethink over organizational issues, and speak up collectively. Furthermore, an organization needs leaders to actively encourage the team to speak up and reasonably accept prohibitive voice in order to prevent organizational crisis. The results are good for business leaders to develop the process to accept prohibitive voice.

authentic leadership; voice climate; employee negative anticipation; prohibitive voice

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen

F272.92

A

1004-6062(2016)02-0142-10

10.13587/j.cnki.jieem.2016.02.017

2013-05-29

2013-12-11

国家自然科学基金资助项目(71232001);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(15YJC630078);国家自然科学基金资助项目(71432005,71502094)

刘生敏(1980—),男,湖北沙市人。华中科技大学管理学院11级博士生,研究方向:人力资源管理。