保健因素主导、激励因素缺失:现象、成因及启示——基于“80后”员工组织激励的实证研究

2016-06-05杨东进冯超阳

杨东进,冯超阳

保健因素主导、激励因素缺失:现象、成因及启示——基于“80后”员工组织激励的实证研究

杨东进,冯超阳

(暨南大学管理学院,广东广州 510632)

以“80后”员工为研究对象,通过问卷调查、探索性因子分析和验证性因子分析,提取并验证组织激励具有领导特征、制度环境、职业发展、薪酬福利、同事关系5个因子、15个激励因素,对比双因素理论,发现“80后”员工的组织激励存在“保健因素主导、激励因素缺失”现象,即双因素理论中重要的、本应满足员工高层次需求的激励因素缺失了,而一些基本的、只能满足员工低层次需求的保健因素却在承担着主要的激励功能,也就是说,组织对“80后”员工的激励水平普遍偏低。文章结合“80后”个性特征及我国现实环境,分析各个因素主导或缺失的内因和外因,探讨“保健因素主导、激励因素缺失”现象对管理实践、管理理论及国家宏观政策的启示,并在国家、企业层面讨论如何避免“80后”员工的低水平激励、提升激励层次,以期为增强国家创新能力提供决策参考。

80后;双因素理论;激励因素;保健因素;因子分析

0 引言

近年来,被诸多专家和学者视为“新新人类”的“80后”逐渐步入职场,成为企业发展的主力军和中坚力量。这群“80后”员工伴随着市场经济时代、科学时代、网络化时代和全球化时代的发展而成长,具有自主独立的意识、务实多元的价值取向、开阔的视野等个性特征[1],自信且富有创造力,为企业发展带来了新的活力。然而,2012年复旦大学和正略钧策管理咨询公司的调查显示,“80后”、“90后”群体整体离职率达30%以上,高出平均值5个百分点,其中“80后”的离职率更是高出平均值10个百分点①。组织承诺低、跳槽频繁的“80后”对企业固有的人力资源管理体系造成了极大冲击,被企业界视为“史上最难管的一群人”。

所有的人力资源活动都有激励的含义[2]。居高不下的离职率背后凸显的正是企业对“80后”员工的激励不足问题,这与该群体特殊的成长环境及个性特征有着紧密联系。改革开放以来整个社会的“断层式变迁”导致“80后”表现出了文化上的“断裂”和价值观上的“裂变”[3],使得他们在中国各个年龄阶段的员工群体上具有“承上启下”的特征,成为历史上的一个重要转折②。“60后”生于物质匮乏时期,又经历了文革的动乱,对改革开放以来富足的生活常怀感激,是懂得感恩的一代;“70后”坚信“吃得苦中苦,方为人上人”,在日益平等自由的社会中埋头苦干以改善生活,是奋斗的一代。这两代人的个性和价值观是在我国传统文化的影响下形成的。“80后”与其之后的“90后”都在开放的市场经济环境下成长,他们汲取了社会开放带来的多元文化,追求自由平等,强调自我,胸怀梦想,与“60后”、“70后”有着明显不同③。面对着“80后”员工“说走就走”的严酷现实,身为管理者的“60后”、“70后”很难弄清楚这些“新新人类”到底想要什么。因此,探索具有时代转折意义的“80后”员工的激励需求,研究其所重视的激励因素与传统激励理论的具体差异,具有现实迫切性。

1文献回顾

与社会上对“80后”的密切关注形成对比,2006年后,才开始有学者关注“80后”这一中国特色员工群体的激励、管理问题。韩振燕、方焕廷(2007)[4]认为对“80后”员工应该采取充分信任、激励性薪酬、特色福利、学习培训、增强工作吸引力和协助个人职业发展等多元化激励策略,顺应“80后”的心理需求;周石(2009)[5]则在深入分析“80后”职业观的基础上,提出充分尊重、工作趣味、多种培训、合理工资、弹性管理、参与管理、提供闲暇等7个方面的管理建议;姚骥(2009)[6]运用实证方法研究“80后”员工的激励模型,指出该群体所重视的15项激励因素,并将其划分为工作价值、个人发展和制度环境三个维度。虽然以上文献的研究视角、方法和结论不尽相同,但是研究结论却存在共同的现象:“80后”员工的激励需求与赫兹伯格的双因素理论存在差异,一些被双因素理论认为是不会产生激励效果的、较低水平的保健因素(如薪酬、福利)在发挥着主要的激励功能,而一些被双因素理论认可的、较高水平的激励因素(如工作挑战性)却没有被提及。我们把这一现象概括为“保健因素主导、激励因素缺失”。已有研究呈现出“是什么”的雏形,但由于研究侧重点的不同,它们对这一现象缺乏重视,尤其是对“为什么”、即保健因素和激励因素的具体变化及原因缺乏系统、深入、定量的针对性研究。为此,我们将探讨三个问题:一是回答“是什么”,通过实证研究找出究竟双因素理论中哪些保健因素在发挥激励功能、哪些激励因素缺失了;二是回答“为什么”,分析保健因素主导、激励因素缺失的原因;三是回答“能做什么”,探讨企业、国家如何避免因“保健因素主导、激励因素缺失”而导致的低水平激励问题。可以说,“80后”员工承上启下的特征,决定了本研究在理论和现实上同样具有承上启下的意义。

2研究设计与主要概念

2.1研究设计

通过问卷调查,得到“80后”员工对组织激励问卷各要素的重要性判断数据,运用探索性因子分析和验证性因子分析,测量并确定组织激励的内容结构,构建“80后”员工的组织激励评价指标体系。比较实证分析结果与双因素理论的观点,找出“保健因素主导、激励因素缺失”的具体现象,进行原因分析和启示讨论。

2.2主要概念

本研究定义“组织激励”是组织为员工所提供的能够激发、保持和规范员工行为,有效实现组织及员工目标的各种激励因素的综合,体现的是员工希望能够得到组织满足的内在需求。已有研究对“激励”的定义分为两个视角:一是认为激励是“影响个体行为方向、强度和持久性的过程”[7],是基于过程观的视角;二是视激励为“要素”、“意愿”或“动力”,认为激励是“通过高水平的努力实现组织目标的意愿”[8]、“推动行为的内部要素和作为行为引诱物的外部要素”[9],是基于内容观的视角。本文与双因素理论的研究属于内容观的范畴。但是,本文的组织激励因素范畴更广,不仅包含双因素理论中的“激励因素”,也包括“保健因素”,这是因为,从对“80后”员工的现实观察可知,“保健因素”和“激励因素”都具有激励功能,差别在于前者是较低水平的激励,后者是较高水平的激励。

3组织激励维度测量

3.1初始问卷与项目收集

在文献查阅,专家教授访谈的基础上,设计、制定出半开放式调查问卷。发放纸质问卷30份、电子问卷80份,收到纸质问卷19份、电子问卷32份。整理形成初始的组织激励问卷,共50个题项,采用李克特6点计分法进行重要性评价,并归纳为薪酬福利、职业发展、工作特征、目标设置、制度环境、领导特征、同事关系、工作场所、企业文化、参与决策等10个方面。

3.2预试性调查与问卷修订

发放问卷430份,收回问卷318份(普通员工和基层职能管理人员约占总样本的98%),有效问卷307份。运用SPSS17.0,采用因子分析的主成分分析法抽取出5个可解释的有效因子,但部分题项在其因子上的载荷较低,碎石图的坡度在第6个因子之后才明显减小。这说明预试结果不够理想,组织激励问卷需要进一步修订。经过删除和修改重要性得分较低和在所属因子上载荷较低题项,最终选取40个题项作为正式调查的问卷。

3.3探索性因子分析结果及因子命名

正式调查阶段发放问卷约550份,收回有效问卷449份,取230份做探索性因子分析,余下的219份做验证性因子分析,样本与题项之比大于5:1。为确保入选的题项能够有效地反映被试者的重视程度,首先统计了各题项在重要性得分上的平均值,发现所有题项的平均分均在4以上,符合要求。对这40个题项经过多次因子分析的筛选,最终得到了组织激励的5个因子,每个因子均包含3个题项,共15题,总方差解释量达到70.249%,见表1,结果较为理想。最后一次主成分分析的KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)值为0.786,Bartlett的球形检验的卡方值为1294.569,自由度为105达到显著,表明此样本适合进行因子分析。

表1探索性因子分析的主成份分析结果(N=230)

主成份12345 方差贡献率%14.51214.50014.05413.59913.585 累计方差贡献率%14.51229.01243.06656.66470.249

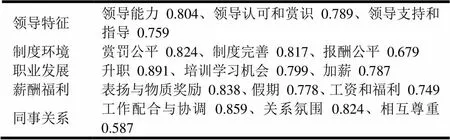

各因子的题项内容及因子负荷量见表2,5个因子所反映的内容与我们修订过程中考虑的内容分类具有较好的一致性。根据组成各因子的题项内容,对因子进行命名。

表2各因子的题项内容及因子负荷量(N=230)

领导特征领导能力 0.804、领导认可和赏识 0.789、领导支持和指导 0.759 制度环境赏罚公平 0.824、制度完善 0.817、报酬公平 0.679 职业发展升职 0.891、培训学习机会 0.799、加薪 0.787 薪酬福利表扬与物质奖励 0.838、假期 0.778、工资和福利 0.749 同事关系工作配合与协调 0.859、关系氛围 0.824、相互尊重 0.587

3.4验证性因子分析

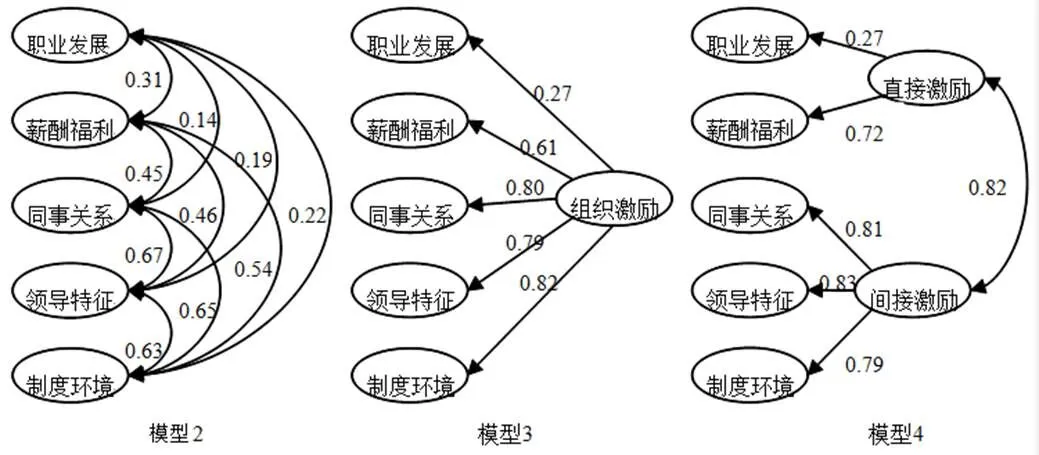

探索性因子分析(EFA)建立的量表或问卷的建构效度,可用验证性因子分析(CFA)来检验其适切性与真实性。囿于篇幅,本文只讨论拟合效果较好的四种模型:(1)一阶5因子模型(模型1),这是验证性因子分析得到的原始模型;(2)一阶5因子修正模型(模型2),这是模型1的修正模型,在观测变量“优厚的工资和福利”(薪酬福利因子)和“友好融洽的关系氛围”(同事关系因子)的残差变量间增加双向协方差关系,其现实意义可以解释为同事之间友好融洽的关系环境也是员工在组织中享受到的非经济性福利的一部分,其相关性在实际中是客观存在的,具有一定的理论依据,后续其他模型都保留了这个关系;(3)二阶单因子模型(模型3),在一阶5因子修正模型的基础上,将5个因子组合成一个“组织激励”单因子的二阶结构;(4)二阶2因子模型(模型4),以职业发展和薪酬福利组合成一个“直接激励”二阶因子,以同事关系、领导特征、制度环境组合成另一个“间接激励”二阶因子。三种拟合较好的假设模型见图1,主要拟合指标见表3。

图1三种拟合较好的假设模型①

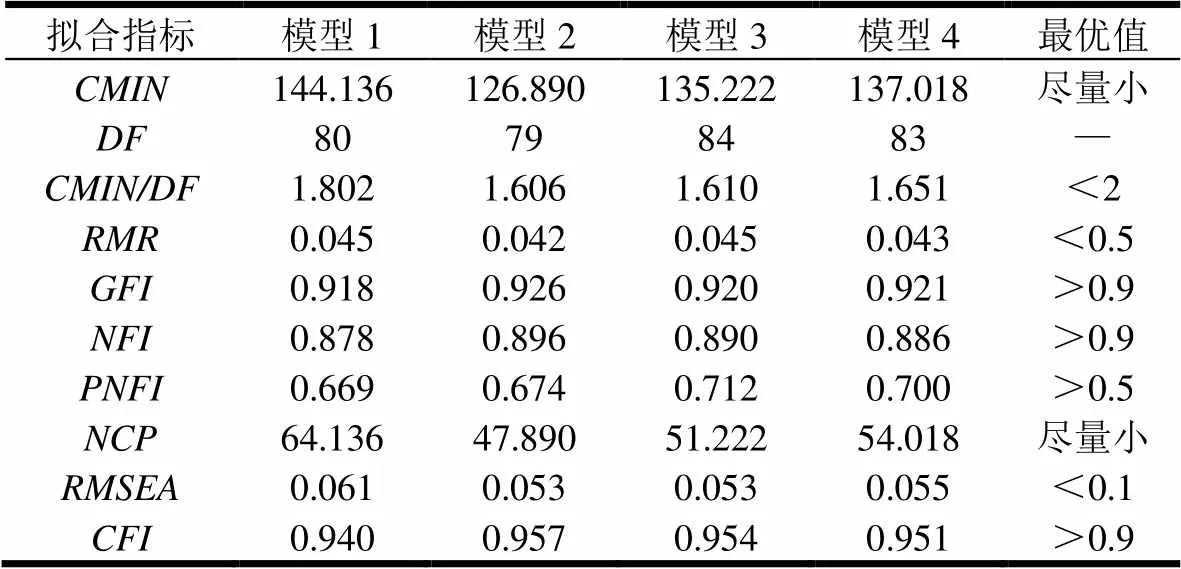

表3四种假设模型的主要拟合指标(N=219)

拟合指标模型1模型2模型3模型4最优值 CMIN144.136126.890135.222137.018尽量小 DF80798483— CMIN/DF1.8021.6061.6101.651<2 RMR0.0450.0420.0450.043<0.5 GFI0.9180.9260.9200.921>0.9 NFI0.8780.8960.8900.886>0.9 PNFI0.6690.6740.7120.700>0.5 NCP64.13647.89051.22254.018尽量小 RMSEA0.0610.0530.0530.055<0.1 CFI0.9400.9570.9540.951>0.9

比较4种假设模型的拟合指标(见表3),模型2(模型1的修正模型)的各项指标最为理想,是最优的假设模型。探索性因子分析的结果得到了验证,说明“80后”员工的组织激励具有较为稳定的5维度组成结构。

3.5信度和效度检验

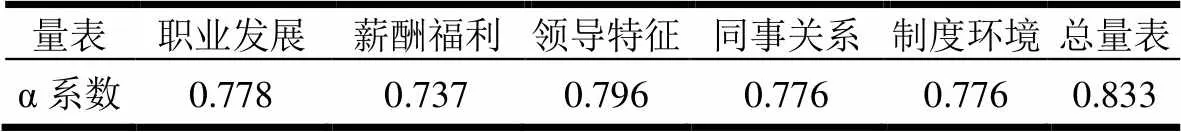

3.5.1信度检验

采用同质信度(Cronbach α系数)来检验组织激励问卷的信度。对各分量表(因子层面)和总量表进行内部一致性检验,结果见表4。各分量表的α系数均在0.70以上,表明测量结果的信度较高[10]。总体问卷的α系数为0.833,表明测量结果的信度相当好。

表4信度检验结果(N=219)

量表职业发展薪酬福利领导特征同事关系制度环境总量表 α系数0.7780.7370.7960.7760.7760.833

3.5.2效度检验

(1)结构效度。检验问卷结构效度最常用的方法是因子分析。表1的结果表明,组织激励结构清晰地由5个因子组成,总方差解释量达70.249%,可见问卷的结构效度较好。此外,又选取了219个样本对5因子模型进行了验证性因子分析,各项拟合指标均表明5因子模型是组织激励的最佳模型,进一步验证了组织激励问卷的结构效度是理想的。

(2)内容效度。检验量表的内容效度可以通过把一项研究的测量结果与已有理论和研究成果进行对比,从而进行内容效度评价。薪酬福利、领导特征及同事关系因子满足了马斯洛需要层次理论中员工的生存需要、安全需要和社会需要,在王成全(2007)[11]、杨从杰等(2008)[12]的研究结论中亦有所体现;职业发展的激励作用与双因素理论的观点是一致的;与制度相关的因素在一些研究中也被涵盖在激励要素的范畴内[13, 14]。麦克利兰的成就激励理论强调了员工对成就的需要,而量表没有包含有关员工工作成就感的具体条目,但本文认为职业发展因子中职位的提升、领导特征因子中领导的认可和赏识已经明确传达了相关的信息。可见,本研究的测量内容对于与样本相似的员工而言具有较好的内容效度,是可以接受的。

3.6 “80后”员工组织激励的维度及其内容

职业发展:该维度包括员工因表现卓越而获得薪酬的提高和职位的升迁,以及在组织中可以获得的培训和学习机会。体现的是员工对实现个人价值、提升生活水平和地位的追求。

薪酬福利:该维度不仅包括优厚的工资、福利(住房、社会保险等)以及奖励,按照法定要求安排假期也是不可或缺的一部分。薪酬福利是员工为组织工作所得的直观回报,与个人生活有着紧密的相关关系。

领导特征:具体包括领导对下属的认可和赏识、对下属工作指导和支持,以及领导本身的专业和管理能力三项激励因素。该维度体现出领导及其行为在促进员工积极工作方面的重要作用,影响着员工工作的开展及职业生涯的发展。

同事关系:该维度包含的激励因素分别是同事之间友好融洽的关系氛围、相互尊重的工作氛围及同事配合与协调的工作态度,体现了组织内部的隐性工作环境对“80后”员工心理感知的影响作用。

制度环境:“80后”员工认为组织应该具备完善的管理制度,赏罚要公平合理,报酬的支付更要公平地反映个人的努力程度。尽管该维度很少被认为是组织激励的重要部分,但其所体现的员工对“公平性”的重视的确值得关注和反思。

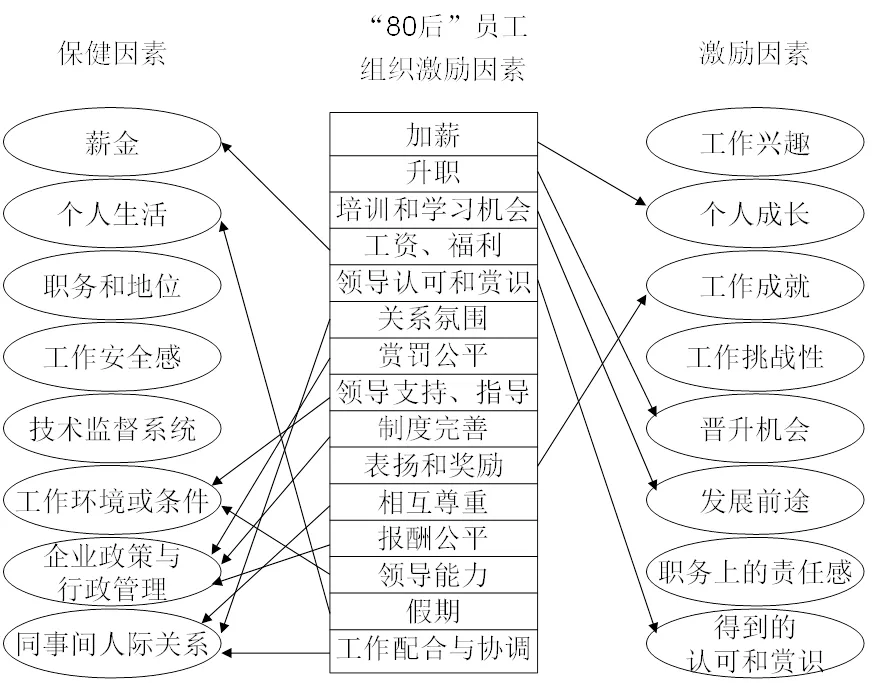

4“保健因素主导、激励因素缺失”现象

双因素理论的核心观点是:引起人们工作动机的因素分为保健因素和激励因素两类[15, 16](该理论提出了8个与工作环境相关的保健因素和8个与工作本身相关的激励因素,如图2左右两侧所示),管理者首先必须确保员工在保健因素方面得到满足,给其提供适当的薪金和安全,改善他们的工作环境和条件等外在因素,但是,这些因素只能安抚员工,即使满足了也未必具有动机作用,无法产生激励效果;要想真正激励员工努力工作,管理者必须充分利用与工作本身相关的激励因素为员工创造做出贡献与成绩的工作机会,使其取得工作成就、得到赏识,这样才能促使他们不断地进步和发展。因此,一个组织不能只满足于依靠提供保健因素维持一定工作水平,而应进一步发挥激励因素的作用使组织激励达到更高境界。

对双因素理论的批评集中体现在两个方面,一是赫茨伯格的调查样本具有局限性和非典型性,二是保健因素和激励因素的区分缺乏可重复性,在特定的情境下,激励因素未必 具有激励作用,保健因素也未必没有激励作用。自上个世纪60年代以来,许多学者在不同情境验证其效度,检验不同人群①具有的保健因素和激励因素,如Kilby(1960) 发现经济相对落后国家的员工更关注工作条件、薪金、人际关系等外部工作因素,而比较富有国家的员工则更关注发展机会、工作的趣味性和挑战性等内部工作因素[17]。单个的实证研究往往揭示双因素理论中保健因素和激励因素的区分并不完全适切,但是大量的实证没有动摇双因素理论的内核,反而使它所区分的保健因素和激励因素成为大概率事件[18-21],某种程度上具有统计归纳的意义,这说明赫茨伯格对保健因素和激励因素的区分具有很强的洞察力和解释力。此外,马斯洛的需要层次理论和奥尔德弗“ERG(Existence、Relatedness、Growth)”理论也间接说明这两种因素的存在。在理论与管理实践上存在这样一种趋势,普遍认为在具体情境中保健因素也可能有激励作用,但来自保健因素的激励相较激励因素而言,是一种较低层次的激励。因此,本研究认为,可以用保健因素和激励因素来衡量激励水平的高低。

将实证结果与双因素理论进行比较,图2中间是“80后”员工组织激励包含的15个激励因素,箭头体现的是它们与保健因素或激励因素的对应关系。从图2可见,15个因素在双因素理论中属于激励因素的有5个(加薪、升职、培训和学习机会、领导认可和赏识、表扬和奖励),属于保健因素的有10个(工资福利、同事关系、赏罚制度、领导支持、管理制度、相互尊重、报酬公平、领导能力、假期、工作配合与协调)。也就是说,“80后”员工组织激励的15个因素中,有2/3来自双因素理论中的保健因素。这充分说明,“80后”的组织激励存在着“保健因素主导、激励因素缺失”现象,一些本该发挥主要激励作用的激励因素缺失了,而只有基础性激励作用的保健因素却在承担着主要的激励功能。

图2实证结果与双因素理论的比较

5 “保健因素主导、激励因素缺失”的原因分析

5.1 “保健因素主导”的原因

5.1.1工资、福利

工资、福利由保健因素错位成为激励的主导因素,并不是“80后”独有的现象,只是和其他年龄段的员工相比,工资、福利对“80后”的激励作用表现得尤为突出,这主要是由“80后”的个体特征和我国的社会环境决定的。个体特征方面:①强烈的财富渴望:在市场经济体制背景下,“80后”形成了务实的价值观,重视物质利益,毫不掩饰对金钱财富的渴望;②教育成本高企:“80后”受教育年限平均为11.2年,明显高于“60后”和“70后”[22],对教育的高额投资需要在工作收入上得到弥补;③收入偏低:“80后”职业发展初级阶段不算太高的工资收入在“日光”、“月光”等超前消费意识的驱使下很难形成积累,生存与生活压力较大;④刚性需求:“80后”处于从单身到建立家庭的年龄阶段,存在诸如房子、车子等刚性需求(如丈母娘需求)。社会环境方面:①物价压力:持续走高的CPI和高于工资数倍的房价对“80后”员工构成巨大生存压力,如何摆脱“蜗居”、“房奴”,几乎成为这一代人唯一的“光荣与梦想”;②计划生育政策的主要“责任人”:“80后”是我国最早的独生子女一代,背负着“4-2-1”的家庭结构,来自家庭、家族的经济压力、精神负担大于“60”、“70”后②。在强大的内外压力下,“80后”在激励因素的选择上退而求其次,先解决生理、生存、安全的需要,显然符合马斯洛的需要层次理论,是一种理性的选择。

5.1.2关系氛围

在我国现实语境下,关系氛围成为激励因素,一方面说明“80后”从单纯走向成熟,另一方面又在体现了他们对现实的不满。使关系氛围成为“80后”员工组织激励因素的内因有:一是“80后”成长于逐步自由与开放的时代,追求自我,坦诚相待,重视与周围人的情感关系;二是“80后”普遍认为人是一种社会型动物,必须依靠群体关系才能获得更好的生存和发展机会,在“人脉=钱脉”思想的影响下,逐步意识到关系是个体获取资源与利益的关键路径。使关系氛围成为激励因素的外因有:首先,我国是一个典型的关系型社会,是依附于人际关系的集体主义国家,受此影响,人际关系氛围是否融洽成为员工在入职后首先主动感知的问题;其次,每个组织在某种程度上都存在“拉帮结派”、“办公室政治”、“潜规则”等灰色地带,参加工作时间较短的“80后”由于缺乏运用手腕的资本和技能,较容易受到组织内权谋斗争的伤害,这使得他们规避复杂关系环境;另外,“80后”独生子女居多,人际技能的欠缺强化了这一群体对友好、简单的关系氛围的诉求。

5.1.3赏罚公平及报酬公平

虽然大多数管理者都了解公平理论,知道提高员工的公平性感知可以增加员工的积极感受和行为,提升工作绩效,但是,现实中不公平现象却普遍存在,当组织中的不公平发展到一定程度,追求公平的制度就会成为成员的一种强烈动机。从图2中可以看出,赏罚公平和报酬公平均属于“企业政策与行政管理”这一保健因素,两者体现的是“80后”员工对公平性的需求。赏罚公平及报酬公平成为“80后”激励因素,最主要的原因是“80后”群体本身具有强烈的公平民主意识,此外,社会现实也存在不容忽视的客观因素。第一,在由计划经济向市场经济过渡的转型期中,社会资源的再分配确实存在公平问题;第二,改革开放三十多年来经济的飞速发展,不可避免地带来了贫富差距过大的问题,“官二代”、“富二代”的先天优越感和出格表现,便是社会公平缺失的症状之一;第三,组织内部的裙带关系、亲疏远近也造成了利益分配的倾斜与不公。强调平等的公民意识与现实中不公平现象的激烈碰撞,强化了“80后”对“不患贫而患不均”的认同,更加希望自己的付出得到相对公平的回报。

5.1.4领导支持、指导与领导能力

由表2可知,领导支持、指导与领导能力从属于“领导特征”因子,是员工工作环境的组成部分。对这些因素的激励需求体现出“80后”还是“成长中的一代”,并具有“温室”中长大的特点。尽管领导的支持和指导对所有员工而言都是提升工作技能的必备要素,但二者对“80后”员工的重要作用却并非仅限于此。首先,“80后”拥有较高的知识水平,敢于挑战、善于创新,但由于刚参加工作不久,工作经验有限,需要在物质、精神上寻求领导支持和指导以降低试错或打破传统的风险和成本;其次,“80后”是独生子女一代,从小便在父母的细心呵护下成长,对长辈的依赖性强,这在一定程度上导致了他们在工作上倾向于依赖有经验、有资历的上级领导;再者,处于一个知识迅速“折旧”的时代,每个人都需要通过不断学习来保证不被时代淘汰,在这种动态而又不确定的环境下,“80后”需要能力优秀的领导来引领他们不断学习,进入更广阔的发展空间;此外,领导支持、指导与领导能力还能强化“80后”对组织支持的感知,建立形成对组织的基本信念,体现自我价值,帮助他们提高迎接挑战和创新的积极性。

5.1.5制度完善

管理制度的完备在国外学者的研究中很少被视为激励因素的一部分。对这一现象的探讨需要结合前文“关系氛围”、“赏罚公平及报酬公平”的内容综合思考。从社会方面来看:转型中的我国社会制度建设并不健全,而完善的制度对个体的保障性作用远远大于其约束性,因此,当弱小的个体缺乏来自国家层面的保障和庇护时,选择一个保障制度齐全的雇主无疑具有很大的吸引力。从“80后”员工群体来看:伴随着社会环境和工作环境的日趋复杂和生活压力的逐渐增加,该群体不安全感愈来愈强,渴望获得制度带来的保障性;另外,“80后”员工大多位于企业基层,能够获得的工作资源有限,且容易被高层级的员工占用,完善的组织制度能够为有效分配内部资源奠定基础,明确职位权限和责任,有助于基层员工的发展。“80后”这种对完善制度的渴求,其实也是我国所有年龄层员工的集中体现。

5.1.6相互尊重

“80后”员工对相互尊重的心理诉求与社会现实之间的较大差距是这一因素发挥激励作用的主要原因。在个性特征上,“80后”员工深受市场开放和国际化思潮的影响,个性鲜明,注重民主与自由,藐视权威,不喜欢等级式的组织结构,偏好平等、开放的组织气氛。而现实是“80后”员工年纪较小,大多位于企业的基层,按照上级领导的吩咐办事,工作权利有限,很容易成为领导、资深员工调遣和发泄的对象,以“60后”、“70后”为主导的企业文化也难以完全包容“80后”的差异性。“80后”员工对尊重的强调,一定程度上也表现出他们“受不了一点委屈”的群体特征。

5.1.7假期

假期成为激励因素是“80后”员工低水平激励的一个突出表现。在西方人力资源管理实践中,“闲暇”在员工的职业选择中,是一个权重很大的决策因素。“80后”对假期的重视和追求,可视作是一种普世价值的表现,与其时代、群体特征密切相关。在内因上,实用主义、享乐主义、自由主义等多重文化的冲击造就了“80后”多元的价值取向和个性特征,他们既重视物质利益又追求自由与快乐,重视工作与生活的平衡①,工作是为了更好的生活已经成为主导思想,为了追求更多的闲暇和理想的生活方式,甚至可以舍弃加薪、工作的稳定和晋升等机会。在外因上,第一,尽管我国目前有元旦、春节、劳动节、国庆节、端午节、中秋节等大小假期共11天,但一些企业在节假日期间要求员工必须加班,部分企业甚至不会安排补休,这种在日程表上被随意“肢解”和“擦除”的假期,无法满足“80后”员工对闲暇的需求;第二,相对“60后”和“70后”,“80后”在工作选择上的地域流动性明显加大,普遍集中于北上广深等经济发达地区,由于无力把父母接到工作城市生活、照顾,他们往往远离父母和家人,假期是为数不多的可以团聚的机会,这使得假期对“80后”而言显得弥足珍贵。

5.1.8工作配合与协调

这一因素与上文的“关系氛围”有相关性。“60后”、“70后”员工注重对自己工作的投入,较少关注他人的工作,表现出较强的工作自主性和专注程度,而“80后”员工与前两者有很大不同。这是因为:①工作性质的需要:基层工作更需要分工协作,而关系氛围、相互尊重是实现同事间工作配合与协调的基础,只有在相互配合与协调的氛围下,才会产生协同效应,另外,知识共享也要求员工之间互相配合与协调,追求“互惠”效应;②现实的压力:作为第一代独生子女的“80后”,往往以自我为中心,计较个人利益的得失,有时甚至互相拆台,导致人际关系紧张,工作的配合度与协调度低,影响整体的绩效水平;③合作和团队意识的觉醒:工作中的碰壁和挫折使得他们深刻认识到同事之间相互配合可以带来“1+1>2”的效果。

5.2 “激励因素缺失”的原因②

由图2可知,工作兴趣、工作挑战性、职务上的责任感这三个在双因素理论中重要的、高层次的激励因素,在“80 后”员工的组织激励中“缺失”了,这是一个值得警惕的现象。其原因可以从理论和现实两方面来分析。理论方面:依据马斯洛的需要层次理论,主导需要是激发个体行为的原因和动力,当某一层次的需要得到满足后,高一层次的需要才会成为主导需要。据表2可知,“80后”员工重视的是薪酬福利、职业发展和组织内部的关系与环境等因素,在其安全需要、社会需要等图2右侧中较低层次的需要尚未得到满足时,工作兴趣、工作挑战性、职务上的责任感等与自我实现相关的高层次需要并不是该群体现阶段的主导需要,也就难以产生激励作用。而现实方面的原因,主要体现在“80后”员工的个性特征、生活现状上。

5.2.1工作兴趣

“工作兴趣”这一因素在组织激励中缺失的主要原因是:“80后”存在巨大的经济与生活压力,以至于他们十分重视金钱的作用,在选择工作时往往将经济收入作为首要标准,而不是依据个人兴趣;其次,“80后”所处的职业发展阶段也是“无趣”情绪的高发期,在步入工作岗位一定年限后,业务技能已熟练掌握,对工作的新鲜感完全淡去,每天同样的工作内容演变成为了机械运动,很容易对工作产生倦怠,丧失工作兴趣;再者,正如前文所说,除了难以逃避的经济压力之外,同事关系、制度环境、领导特征等诸多组织因素的现状都与“80后”员工的需求相去甚远,由此引发的对工作的不满意也是这一群体对工作缺乏兴趣的原因之一。

5.2.2工作挑战性

“工作挑战性”没能成为富有激情、表现欲强的“80后”员工所重视的组织激励因素之一,既在意料之外,也是情理之中。因为:第一,承担富有挑战性的工作往往需要投入更多的时间和精力,不利于“80后”员工追求工作与生活的平衡;第二,对于为缓解各种压力而奔波的“80后”而言,工作挑战性的激励作用远不及其所带来的负担;第三,从前文的分析中可以看出,“80后”员工不仅重视同事之间融洽、相互尊重的工作氛围,而且重视制度的公平性和完善性,这集中表现出“80后”员工需要的是工作的保障性和稳定性,而非挑战性。因此,工作挑战性从组织激励中缺失,让位于工资和福利、加薪、升职等保健因素,在“80后”身上显得合情合理。

5.2.3职务上的责任感

“缺乏责任心”是“80后”最受诟病的一个原因。责任感激励作用的缺失可以说是“80后”区别于其他时代员工的典型表现之一。这种责任感激励作用的缺失,主要是因为:①独生子女或父母宠爱后遗症:一般而言,“80后”自我中心,过分计较个人利益的得失,缺乏同情心与责任心,表现在工作上便是组织承诺度与忠诚度低,归属感差,对自己肩负的工作责任缺乏深刻的认识;②跳槽频繁:这导致“80后”员工在企业中很少接触到实质性的核心工作,职位低回报少,难以感知职务上的责任感;③缺乏感情纽带:“80后”员工往往视企业为跳板,工作的目的只是为以后跳槽到更好的单位奠定基础,个人与企业之间缺乏情感联系。总而言之,职务责任感激励作用的缺失与“80后”员工非理性、无规划的职业发展路径有着密不可分的联系。

6实践、理论及国家政策启示

6.1实践启示:“80后”员工激励策略

对构成组织激励的5因子15项激励因素按重要性进行排序,可以找出“80后”员工最为重视的激励因素。图3中的椭圆代表因子,方框代表题项,箭头体现了二者的归属关系,因子和题项的重要性从上到下依次递减。

由图3可知,重要性得分超过总体均值的8个题项依次是:加薪、升职、培训和学习、优厚的工资和福利、领导认可和赏识、友好融洽的同事关系、公平合理的赏罚制度和完善的管理制度。从因子层面来看,最重要的是职业发展,其次是薪酬福利,第三是领导特征,最后是制度环境和同事关系。职业发展、薪酬福利、领导特征组成了组织对员工积极工作最基本的诱因。可以用一句话来概括激励“80后”为达成组织目标而努力工作的原因:通过工作的方式可以享受到优厚的薪酬福利,得到领导的赏识和支持,获得职位和技能提升,促进个人发展。组织对员工的激励作用是多个维度激励因素综合体现的结果,根据图3,在具体的激励策略上,我们提出建议如图3所示。

图3 组织激励因子和题项的重要性排序

(1) 构建良好的职业发展前景。从图3中可以看出,职业发展是“80后”员工最为重视的激励因子。企业可以从三个方面满足“80后”员工的发展需要:一是制定加薪计划,保障员工在一定期限(半年或者一年)内顺利完成工作任务、达到目标时都能够获得薪酬的提升;二是为员工制定个性化的职业发展规划,提供升职空间和机会,明确工作目标,让员工清楚地认识到自己通过不断努力能够得到什么样的发展,在组织中达到什么样的地位,促使员工在工作中发挥最大潜能;三是广泛开展培训和学习,提高员工技能和能力,培训和学习的内容应尽量与员工发展状况相结合,体现个性化和定制化。

(2) 提供有竞争力的薪酬福利。由于“80后”对薪酬福利因子的需求远远没有得到满足,因此建议企业:①工资水平要具有一定的竞争力,最好是略高于企业目前的行业地位,略高的工资体现了企业对未来发展的信心,有助于对“80后”人才的吸引和保持;②提供尽可能多的福利选择和后勤保障,如社会保险、住房福利、交通补贴、员工食堂等,为员工生活免去后顾之忧,使其专心工作;③表扬和奖励相结合,没有奖励的表扬对“80后”员工没有太大的价值,没有表扬的奖励也会丧失一次精神激励的机会,只有将二者结合起来才能在增加他们物质收益的同时激发其工作积极性;④尽可能按照法定要求安排假期,给员工一个得以平衡生活与工作的时间。

(3) 配备能力卓越、有亲和力的领导。上级领导是企业中对员工心理和行为影响最大的主体,对“80后”员工而言,领导不仅要在工作过程中对他们充分运用情感激励,多些认可和赏识,以提升其工作满意度和个人成就感,还应尽可能多地在资金、物质、精神等方面对他们的工作加以指导和支持,促进工作技能的提升。此外,领导自身的能力(诸如概念技能、人际交往技能、技术技能等)也是不容忽视的,企业可通过开展一定的学习和培训来促进领导个人能力的提升。

(4) 制定公平合理的制度。“80后”员工对企业制度环境的重视具有鲜明的时代特点和中国特色。企业在制度建设的过程应加强与“80后”员工的沟通,聆听他们的意见建议,尽量确保每位企业成员的根本权益。此外,体现“公平性”原则是制度激励的核心,不仅报酬支付要充分反映个人的努力程度,赏罚制度的设置也要公平合理,企业在制定这些与“80后”员工利益休戚相关的制度时,应尽可能体现赏罚合理、多劳多得。

(5) 倡导简单愉悦的人际关系氛围。从图3中可以看出,“同事关系”因子中最重要的组织激励因素是友好融洽的关系氛围,此外,“80后”员工还需要从同事关系中得到尊重和工作上的配合,以愉悦心情、提高工作效率。为此建议:第一,企业在对员工阐释和传播组织文化的过程中,要对和谐氛围加以侧重和强调;第二,提倡同事之间相互尊重,尤其是管理者更应学会尊重每一位员工;第三,通过实施团队项目、成立工作小组来提升同事间的配合与协调能力。

值得一提的是,基于管理者的视角,在图3的5个组织激励因子中,企业通过改进相关工作是可以满足“80后”员工对职业发展、领导特征、同事关系和制度环境等4个激励因子的需求的,而看似最简单的薪酬福利激励因子却最难满足。这是因为,适当提升员工的薪酬福利水平并非难事,但企业不可能将此水平提高至足以解决“80后”买房、买车、成家立业等一系列经济问题的程度,毕竟房价、物价、养老压力等经济问题不是企业力所能及的。因此,如何通过在职业发展、领导特征、同事关系和制度环境等方面制定有效的激励措施来弱化和替代“80后”员工对薪酬福利等物质激励的重视和渴求,是企业管理者亟需解决的现实问题。

6.2理论启示:重新认识双因素理论

从本研究的分析中可以看出,受到传统文化、经济环境、员工个性特征等因素的影响,我国“80后”员工需求的组织激励因素与赫兹伯格的双因素理论观点存在较大差异。诸多学者通过大量研究表明,薪资、福利以及人际关系等工作环境因素对我国员工具有普遍性的激励作用[23, 24],可见“保健因素主导、激励因素缺失”的现象并非仅限于“80后”员工而存在,只是表现出的具体现象和程度有所不同。因此哪些是保健因素、哪些是激励因素也会由于激励环境和对象的变化而变化,保健因素会发挥激励作用,而激励因素也并非一直是员工努力工作的动力和诱因。也就是说,双因素理论对保健因素和激励因素的划分是有一定的适用环境的,并非放之四海而皆准。在应用双因素理论的过程中,应结合马斯洛的需要层次理论,针对主要需要进行激励,以避免忽视现实中保健因素的激励作用。

6.3国家政策启示:避免低水平激励,提升民族创新能力

在全球化经济格局中,我国是当之无愧的“工业大国”、世界工厂,但是所承担的环节和工序却一直处于全球价值链的低端,往往只能以OEM的身份参与全球分工,这种国际垂直分工中被锁定在低端环节的现实十分不利于产业结构的战略转型和国民经济的可持续发展。尽管拥有全世界最多的人口,我国无论是在创新驱动、企业创新行为还是创新产出方面,均全面落后于欧盟、美国、日本等发达国家或地区。历史证明,自主创新能力才是一个国家在全球化经济竞争中取胜的基础和关键。要提升国家的创新能力,应从激励企业和员工这些最基本的经济体开始,尤其是担任着企业未来发展重任的“80后”员工①。“保健因素主导、激励因素缺失”的现象充分说明,“80后”员工重视的多是较低层次需要的满足,低水平的激励需求使得工作环境因素成为工作激励的主要强化因素[25],而较高层次的成就需要或自我实现需要尚未成为组织激励的核心。我国要想建设创新型国家、步入世界强国的行列,就有必要重视起员工高层次激励需求的满足,让双因素理论所指出的那些激励因素回归为主导,避免“80后”的低水平激励。还原保健因素的关键是保障员工低层次需要的满足,这在企业盲目追求资本积累的过程中被忽视了,为此,国家应承担起监管的职能,建立健全的制度,为员工的根本利益保驾护航。此外,国家还需对自主创新能力强的企业、尤其是技术密集型企业给予一定的政策优惠、政策扶持,激发企业及“80后”员工对工作本身的关注,通过内在需求的升级拉动能力的提升。一个整天围绕“柴米油盐酱醋茶”打转的员工群体,与一个“衣食足而知荣辱”的员工群体,在创新能力上是有着本质差别的。一批低水平激励的员工无法支撑一个有创新能力的企业,一批低水平模仿的企业无法承载一个强大的国家。少年强则中国强,基于这一点,对“80后”员工这些“新新人类”,从企业层面到国家层面,都应予以足够的呵护和人文关怀,使之能够轻装上阵,已达达人,为民族、社会做出应有的、高质量的贡献。

7主要创新与研究局限

本研究有两个创新点:一是提出、测量并验证了“80后”员工的组织激励要素,为企业和员工评价组织激励管理水平提供明确的指标体系;二是从因素层面出发,结合“80后”内在个性和外在环境,详细、深入地分析10个保健因素“主导”、5个激励因素“缺失”的原因。本研究为企业认识和剖析“80后”员工的激励问题提供了一定的参考和指导。

研究的主要局限性有三个:一是样本量及其代表性,尽管整个问卷调查的样本总量达到1100份,但仍偏少,所选样本以本科及以上学历的知识型员工为主;二是具体哪些“保健因素”主导、哪些“激励因素”缺失是与实证分析结果比较得出的,难免会受到问卷调查抽样的影响;三是缺乏对“60后”、“70后”、“80后”员工激励水平、“保健因素主导、激励因素缺失”现象的横向比较,相信这一现象不仅存在于“80后”群体中,在“80前”员工身上应该也有不同程度的体现,这可以是后续研究的一个方向。

[1] 李华松. 改革开放30年对“80后”特征形成的影响[J]. 中国青年研究. 2008(11): 89-91.

[2] Dessler Gary. 人力资源管理[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005.

[3] 彭贵川. 论中国“80后”现象的社会历史成因[J]. 中国青年研究. 2008(12): 97-99.

[4] 韩振燕,方焕廷. 对80后员工的多元化激励[J]. 中国人力资源开发. 2007(2): 41-43.

[5] 周石. 80后员工“职业观”分析[J]. 管理世界. 2009(4): 184-185.

[6] 姚骥. “80后”新型员工激励因素反馈调查研究[D]. 暨南大学, 2009.

[7] Steers R M, Mowday R T, Shapiro D L. Introduction to Special Topic Forum: The Future of Work Motivation Theory[J]. The Academy of Management Review. 2004, 29(3): 379-387.

[8] 斯蒂芬·罗宾斯. 组织行为学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1997.

[9] Locke E A, Latham G P. What Should We Do About Motivation Theory? Six Recommendations For the Twenty-first Century.[J]. Academy of Management Review. 2004, 29(3): 388-403.

[10] 吴明隆. 问卷统计分析与实务—SPSS操作与应用[M]. 2010年5月第一版. 重庆: 重庆大学出版社, 2010.

[11] 王成全. 知识型员工主导需要及激励因素的研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版). 2007(4): 51-55.

[12] 杨从杰,杨廷钫,易贵明. 知识型员工的非经济性激励因素及其激励效果研究[J]. 科技管理研究. 2008(9): 191-193.

[13] 梁镇,季晓燕,张维. 知识型员工激励方法比较研究[J]. 中国人力资源开发. 2007(6): 102-105.

[14] 李锡元,张灿,谭黎明. 我国知识型员工激励模型及实施途径探讨[J]. 科技管理研究. 2009(12): 428-430.

[15] Herzberg·F. One more time: how do you motivate employees?[J]. Harvard Business Review. 1968(5): 46-57.

[16] Herzberg·F. The motivation to work[M]. New York: John Wiley and sons, 1959.

[17] 于晶晶. Herzberg激励—保健因素理论的发展[J]. 心理科学. 2002(05): 633-634.

[18] Heimovics R, Brown F G. Municipal employee behavior as and exchange process[J]. Midwest Review of Public administration. 1976, 10(4): 201-215.

[19] Turner S G, Utley D R, Westbrook J D. Project managers and functional managers: A case study of job satisfaction in a matrix organization.[J]. Project Management Journal. 1998, 29(3): 11-19.

[20] Leach F J, Westbrook J D. Motivation and Job Satisfaction in One Government Research and Development Environment. [J]. Engineering Management Journal. 2000, 12(4): 3.

[21] Zingheim P K, Schuster J R. Winning the Talent Game: Total Rewards and the Better Workforce Deal![J]. Compensation & Benefits Management. 2001, 17(3): 33.

[22] 田丰. 改革开放的孩子们——中国“70后”和“80后”青年的公平感和民主意识研究[J]. 青年研究. 2009(6): 1-10.

[23] 刘军,王询. 特殊主义文化环境中组织内部关系的几个问题[J]. 中国工业经济. 2002(7): 64-71.

[24] 甄朝党,张肖虎,杨桂红. 薪酬合约的激励有效性研究:一个理论综述[J]. 中国工业经济. 2005(10): 68-74.

[25] Nevis E C. Cultural Assumptions and Productivity: The United States and China.[J]. Sloan Management Review. 1983, 24(3): 17.

The Leading Role of Hygienic Factors and the Loss of Motivate Factors: Phenomenon, Causes and the Enlightens—An Empirical Study on the Organizational Motivation of the Post 80’s

YANG Dong-jin, FENG Chao-yang

(School of Management, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

The purpose of this paper is to address issues related to the lack of organizational motivation for post 80s’ employees who were born after 1980. This paper frames a theory on organizational motivation based on related researches and proposes several strategies for managers to inspire these employees.

In this paper, the conception of organizational motivation is defined as a sum of visible and invisible motivating factors offered by enterprises. Organizational motivation can inspire, contain and regulate employees’ behaviors to achieve organizational goals. Through a questionnaire survey on the post 80’s, this article extracts and verifies five dimensions and fifteen key factors of organizational motivation via exploratory factor and confirmatory factor analysis. The five dimensions are: characters of leader (leadership, approval and appreciation, support and guidance), institutional settings (fair rewards and punishments, perfect system, equity of reward), vocational development (promotion, training and learning opportunities, salary increase), salary and welfare (praise and reward, vacation, salary), and interpersonal relationship (cooperation and coordination, relationship, mutual respect).

Comparing this result with Two Factors Theory, we found that in these fifteen motivate factors, ten factors (leadership, support and guidance, fair rewards and punishments, perfect system, equity of reward, welfare, vacation, salary, cooperation and coordination, relationship, mutual respect) belong to hygienic factors. The other five factors (salary increase, promotion, training and learning opportunities, approval and appreciation, praise and reward) belong to motivational factors. Some importantfactors that should have main incentive effect according to Two Factors Theory, such as work interest, work challenging, job responsibility, do not play important roles in the post 80s’ organizational motivation. This finding indicates that hygienic factors constitute the most part of motivation for the post 80’s. We named this phenomenon as “the leading role of hygienic factors and the loss of motivating factors”.

This paper also analyzes internal and external causes of this transformation based on actual environment and personality characteristics of the post 80’s for each altered hygienic factors. Furthermore, this paper discovers motivational dimensions and factors mostly valued by the post 80’s employees. Several practical suggestions were raised for business managers to inspire post 80’s employees effectively. Practical suggestions were offered to employers in order to motivate young employees and increase national innovation ability. This study also helps extend motivation theories by applying them in understanding motivational factors of employees in the transitional economy.

the Post 80’s; Two Factors Theory; motivate factor; hygienic factor; factor analysis

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen

F270.7

A

1004-6062(2016)02-0020-08

10.13587/j.cnki.jieem.2016.02.003

2013-11-07

2013-12-18

国家软科学研究资助项目(2010GXS5D247)

杨东进(1968—),男,广东汕尾人,暨南大学管理学院副教授,博士,主要从事战略管理研究。

①资料来源于《2012中国薪酬白皮书:离职率高受关注》,中国人力资源开发网,http://www.chinahrd.net/news/career-mulriple

/2012/0601/164509.html。

②学者普遍认为美国的“Y世代”和我国的“80后”最为相似。“Y世代”(Strauss和Howe将其界定为1982年到2000年诞生,并以2000年时毕业的18岁高中生为主角的人群)乐观、现实,具有全球意识,追求自由、善于交际,重视家庭,与之前的“X世代”显著不同,表现出了多样化的特征。相对而言,对各种“世代”现象的研究,社会学要比管理学更为广泛和深入。

③2003年SARS流行期间,北京高校的一些80后学生不顾隔离规定离校回家,社会上一度批评他们是“垮掉的一代”、“不负责任的一代”;2008年的汶川地震中80后志愿者表现出强烈的社会责任感,又被人们称赞为“成长起来的一代”。社会对“80后”的“过分”关注(“80后”将其调侃为“妖魔化”),从另一侧面说明了“80后”具有独特性和复杂性。

① 在模型3与模型4中,“职业发展”因子的标准化回归系数(0.27)较其它因子的小,这主要是由于它和其它因子的相关性不高造成的。为避免落入“模型很漂亮,题项不重要”陷阱,我们先剔除重要性得分低于4的题项后才进行因子分析,并在因子分析过程中尽量保留重要性得分高的题项,因此,虽然“职业发展”因子的标准化回归系数不够理想,但由于其重要性得分显著高于其他4个因子(见图3),我们还是把这一因子保留下来。

①如Westbrook和Turner( 1997)对工程人员和科技员工的调查、Locke和Whiting( 1974)对蓝领工人的研究、Winer和Schiff( 1980) 对销售人员的研究、Leach和Westbrook( 2000) 对管理人员的研究、Barrett和Myrick( 1998) 对教育人员的研究、Maidani( 1991) 对公私部门员工的比较、Fitzenz( 1977)的人口学变量关系研究、Park、Lovrich和Soden( 1988)的跨文化研究、Furnham、Forde和Ferrari( 1999) 的人格与工作激励关系研究。

②2012年4月27日,河北馆陶县第一中学未满30岁的高三年级班主任赵鹏因不堪忍受生活压力服毒自杀,他在遗书中称活着太累,每天无休止的上班让人窒息,工资只能月光,决定自杀离世。——资料来源于《高三班主任服毒自杀,谁该反思?》,新华网,http://news.xinhuanet.com/comments/2012-05/29/c_112057508.htm。

①IBM与捷思市场研究及顾问公司2011年发布的一项调查研究结果显示,工作与生活的平衡在影响“80后”员工工作满意度的影响因素中排名第五位,仅次于发展前景、薪酬、工作认可和工作保障性——资料来源于《职场中的60后、70后、80后》[J]. IT经理世界. 2011(16): 12-13。

②“激励因素缺失”这一现象并非“80后”员工所特有,回顾已有相关研究不难发现,其他员工群体也会有这种现象,而且可能比“80后”表现地更为严重。但本文的研究对象是“80后”员工,因此没有对其他员工群体进行探讨。

①比如,美国明尼苏达矿业制造(3M)公司在100多年的发展历程中全力支持每位员工的创新活动,先后开发了6万多种新产品。这部分得益于每位员工每个工作日都有15分钟时间去研究自己感兴趣的课题。