湖南冬季降水的年代际突变及其影响因子*

2016-06-05乔云亭

赵 杰,乔云亭,王 超

(1. 中山大学大气科学学院∥季风与环境研究中心,广东 广州 510275;2. 黔南布依族苗族自治州气象局,贵州 都匀 558000;3. 贵阳市气象局,贵州 贵阳 550000)

湖南冬季降水的年代际突变及其影响因子*

赵 杰1,2,乔云亭1,王 超3

(1. 中山大学大气科学学院∥季风与环境研究中心,广东 广州 510275;2. 黔南布依族苗族自治州气象局,贵州 都匀 558000;3. 贵阳市气象局,贵州 贵阳 550000)

利用1960-2010年湖南20个测站的降水资料,采用经验正交函数分解(EOF)等方法分析了湖南冬季降水的年代际变化特征及其影响因子。结果表明:1973-2009年湖南冬季降水经历了两次年代际突变,分别出现在1988和1998年。1973-1987年湖南冬季降水偏少,1988-1997年降水偏多,1998-2009年降水再次偏少。湖南降水的年代际变化与西伯利亚高压、北极涛动(AO)、东亚西风急流和欧亚遥相关型年代际变化的协同作用有关。西伯利亚高压偏弱、AO指数偏强、东亚西风急流偏弱以及欧亚遥相关型为负位相这些因子的共同作用导致1988-1997年期间湖南冬季降水偏多。而1973-1987年和1998-2009年,湖南冬季降水偏少时期,上述影响因子的变化则基本相反。

冬季降水;湖南;EOF分析;年代际突变

湖南省位于长江中游以南,处在东南季风和西南季风相交的地带,降水分布不均匀,年际变化较大[1]。张剑明等[1-3]针对湖南降水开展了许多研究,分析了空间分布特征、变化趋势及区域差异,并对湖南降水进行了周期分析及突变分析。张瑞等[4]简要分析了湖南各季降水的气候趋势。此外,也有研究分别针对湖南汛期降水[5]、夏季降水[6]、极端连续降水[7]、极端强降水[8]及湖南暴雨[9]等进行分析。李巧媛[10]则分析了近50年湖南各量级降水的年代际特征。上述研究所得结果对认识湖南降水的时空变化规律有重要意义。它们主要对湖南年降水或夏季(汛期)降水的变化特征进行了较好的分析,而较少对冬季降水进行探讨。此外,上述研究着重揭示了湖南降水的一些特征,而并未探讨特征背后的可能原因。因此,本文拟利用较长时间的资料,着眼于湖南冬季降水的年代际变化特征,并探讨其可能原因。

关于我国冬季气候的影响因子,龚道溢等[11-12]指出当北极涛动偏强时,我国大部分地区气温偏高,降水偏多。此外,西伯利亚高压对中高纬亚洲大陆平均温度和降水都有显著影响,西伯利亚高压偏强一个标准差时,亚洲大陆的大部分地区降水都减少5%以上。施能[13]则研究了冬季东亚季风强度变化与我国天气气候的关系,指出弱冬季风时,我国天气气候是暖、湿;强冬季风时,则冷、干。刘毓赟[14]等指出当欧亚遥相关型处于正位相时,东亚地区上空的急流增强、东亚大槽加深,导致东亚冬季风偏强,我国东部降水减少;反之,当欧亚遥相关型处于负位相时,我国东部降水增加。陈颖曼等[15]则指出当中国东南部冬季降水异常偏多(少)时,巴尔喀什湖附近的高压脊和东亚大槽均偏弱(强)。毛睿等[16]的研究表明:当西风急流强度偏强时,其位置偏北,导致冬季风强度偏强,华北、华中和长江中下游地区降水偏少。本文将侧重分析这些影响因子的协同变化对湖南冬季降水年代际变化的影响。

1 资料和方法

图1 湖南各站点分布图Fig.1 Distribution of rain gauge stations over Hunan

本文研究时间为1960年12月到2010年2月。所用降水资料为中国气象局提供的全国756个测站降水资料,文中选取了湖南省的20个站点(图1)。由图1可以看出,所选取的站点较均匀地分布在湖南各地,具有较好的代表性。海平面气压、风场和位势高度场资料来自NCEP/NCAR再分析资料,水平分辨率为2.5°×2.5°。AO指数资料来自NOAA Climate Prediction Center (http:∥www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao.shtml)。文中以当年的12月和次年的1-2月作为当年的冬季。冬季降水采用3个月总和,其余资料均采用3个月平均。本文主要采用经验正交函数分解(EOF)、滑动t检验和合成分析等统计方法。

2 湖南冬季降水时空变化特征

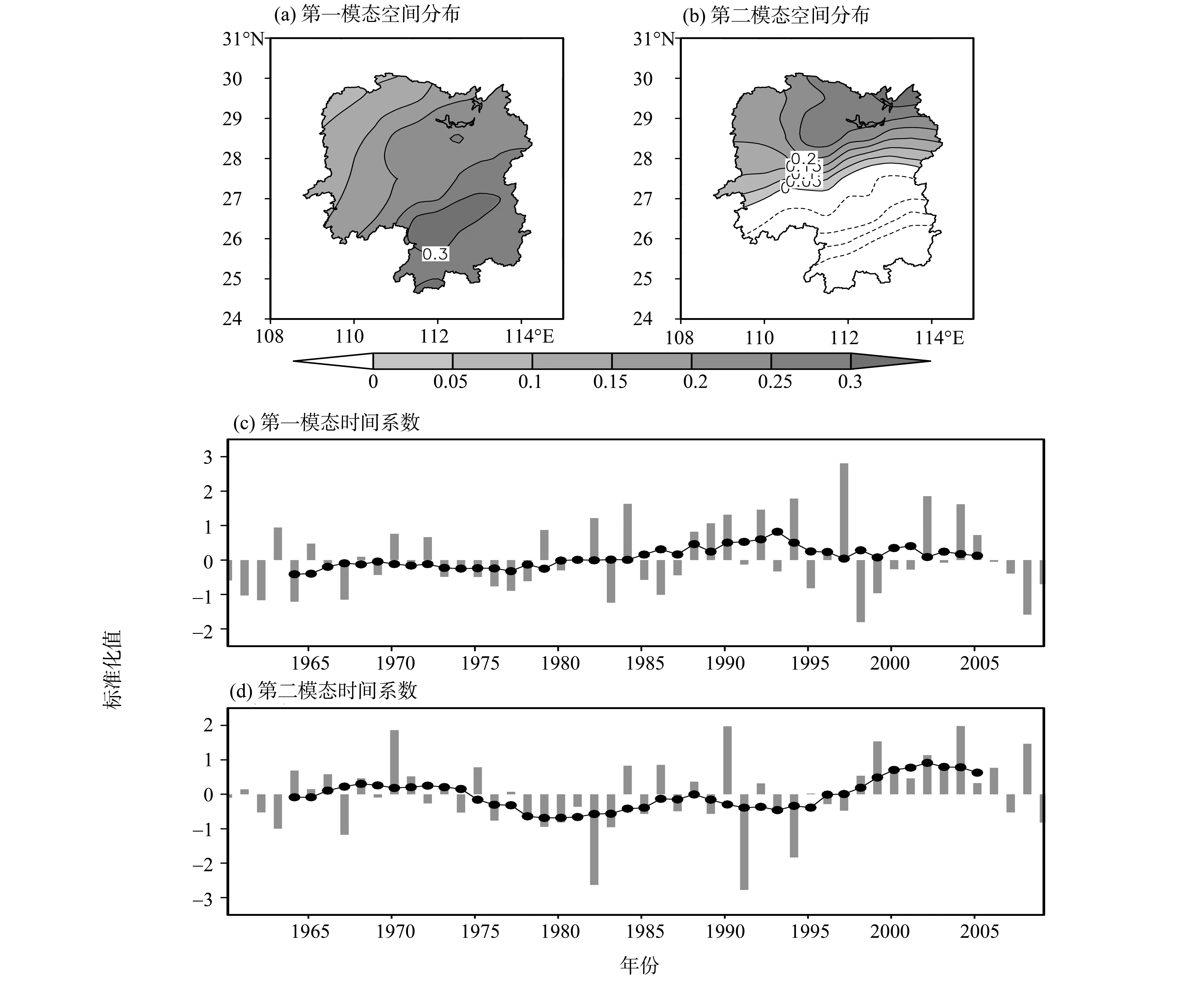

对湖南冬季降水距平资料进行EOF分解,分析其时空变化特征。前四个模态的方差贡献分别为73.2%,11.2%,4.2%和3.1%。可见第一模态的方差贡献远大于其他模态,表明第一模态在原距平场的变化中占非常重要的地位。采用North等[17]提出的方法进行检验,结果表明前两个模态均通过α=0.05的显著性检验,其累积方差贡献达84.4%。因此第一、二模态能反映湖南冬季降水的主要时空变化特征。图2(a)和(b)为湖南冬季降水的第一、二特征向量的空间分布,可见第一模态全区都为正值,即全区一致的分布型;第二模态则反映出南北反相的分布特征。

由第一模态对应的时间序列及9点滑动平均图(图2(c))可以看出湖南冬季降水大致分为3个阶段,1960-1987年以负值为主,即降水偏少;1988-1997年以正值为主,即降水偏多;而1998-2009年又以负值为主,即降水再次偏少,但该阶段降水偏少的程度较弱,存在3年降水明显偏多的年份。由第二模态对应的时间序列(图2d)可以看出:1977年之前,正负距平交替出现,表明该时段主要以年际变化为主,1978年开始,第二模态也表现出显著的年代际变化,1978-1997年以负值为主,降水南多北少;而1998-2009年则以正值为主,即降水北多南少。

图2 1960-2009年湖南冬季降水距平EOF分析空间分布及时间序列图(曲线为9点滑动平均)Fig.2 The first two EOF patterns and PCs of winter rainfall anomaly over Hunan during 1960-2009 The lines denote the 9-point running average

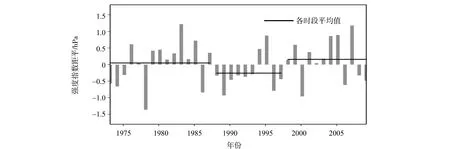

3 湖南冬季降水的两次年代际突变

为了更好地研究湖南冬季降水的年代际变化特征,取湖南省20个站点冬季降水的平均值代表湖南省某一年冬季的降水,其距平序列如图3所示,并对降水距平进行8年滑动t检验。由图3可见,在1972年之前,降水的年际变化非常显著,正负距平交替出现。而1973年起,转变为较明显的年代际变化特征,相应地,此时t值出现负的极大值,表明降水在该年发生较明显的年代际突减。1973-1978年连续6年降水均为负距平。将研究时段再往后推移,可发现降水的年代际偏少大致持续到1987年。1988年降水距平转为显著的正距平并持续,t值出现正的极大值。即在1988年降水发生年代际突增,降水偏多持续至1997年。1998年起再次转变为降水负距平,t值也于该年表现为负的极大值,降水进入年代际偏少阶段。综上所述,1973-2009年湖南冬季降水的年代际变化特征为:1973-1987年降水偏少;1988-1997年降水偏多;1998-2009年降水再次偏少。

对3个时间段降水距平进行t检验,1973-1987年与1988-1997年相比,|t|=2.866>2.069,通过α=0.05的显著性检验,1988-1997年与1998-2009年相比,|t|=1.979>1.725,通过α=0.10的显著性检验,再次验证了湖南冬季降水在1988年和1998年发生显著的年代际突变。其中1988年所发生的湖南降水年代际突增与王林等[18]的研究结果一致。

图3 1960-2009年湖南冬季降水距平时间序列(柱状)、滑动t检验值(曲线)和各时段平均距平值(直线)Fig.3 Time series (bar) and the sliding t-test values (dash line) of winter rainfall anomaly over Hunan during 1960-2009 and the average anomalies in various periods (solid lines)

以1973-2009年平均值为基准,计算各年降水距平值可得(图略):1973-1987年降水明显偏少,平均距平值为-17.413mm;1988-1997年降水显著偏多,平均距平值为37.595mm;1998-2009年降水又偏少,平均距平值为-9.563mm。这更加突出了这三个时期降水的差异。需要说明的是,1998-2009年负距平值相对较小,这是由于该时期尽管以负距平为主,但有些年份表现为正距平,因此其降水的年代际偏少相对较弱,但它依然通过了显著性检验,所以可认为与1988-1997年相比,1998-2009年湖南冬季降水显著变少。因此,下文将1973-2009年湖南降水划分为三个年代进行研究,分别为1973-1987,1988-1997和1998-2009年。

图4 三个时期的湖南冬季降水(mm)差值Fig.4 Differences of winter rainfall (mm) over Hunan

分别计算了1973-1987,1988-1997和1998-2009年3个时期湖南各站点降水的平均值,并求出各时期降水值之差(图4),以反映湖南冬季降水年代际变化的空间特征。图4(a)上全部为正值,即1988-1997年湖南各地冬季降水均比1973-1987年偏多,差值呈南部大,北部相对较小的分布,即湖南南部冬季降水偏多量较多,最大差值超过80mm,北部降水偏多量相对较少。图4(b)上,1998-2009年湖南冬季降水整体比1988-1997年偏少,差值的绝对值呈由西北向东南递增趋势,即与前一个时期相比,湖南南部降水量偏少更加严重,绝对值最大值超过100mm。图4(b)的分布形势与前面EOF分析的结果一致。对比上文的EOF分析结果,第一模态在1998-2009年表现为全区一致的降水偏少,而第二模态在1998-2009年表现为北多南少的空间分布,即两个模态在湖南北部地区的变化是相反的,而在湖南南部地区的变化均为减少。由于第一模态的方差贡献远大于第二模态,因此二者的共同作用表现为在湖南全省降水都偏少,但北部地区偏少的程度较弱,南部地区的偏少程度剧烈。

特别要说明的是,前面的内容中对于湖南区域平均降水曲线的研究表明,1988-1997年与1973-1987年的差值较大,而1998-2009年与1988-1997年的差值相对较小。而其空间分布图上(图4),湖南南部降水在后两个时期差的绝对值甚至比前两个时期的对应值还要大。可见尽管从区域平均而言,第二次年代际突变的程度较轻,这主要是因为第二次突变前后湖南北部地区降水差值较小,而对于湖南南部地区,第二次年代际突变也非常显著。

4 湖南冬季降水年代际变化的影响因子

4.1 西伯利亚高压的影响

采用龚道溢等[19]的定义计算西伯利亚高压强度指数,选取(60°-130°E,30° -70°N)欧亚大陆的广大地区,共有493个格点。图5为1973-2009年冬季西伯利亚高压强度指数距平的时间序列。由图5可以看出,1973-1987年冬季,西伯利亚高压强度稍偏强;1988-1997年冬季,西伯利亚高压强度显著偏弱;1998-2009年冬季,西伯利亚高压强度则偏强。对比湖南冬季降水的年代际变化特征,可见西伯利亚高压偏强时,对应湖南冬季降水偏少,而西伯利亚高压偏弱时,对应湖南冬季降水偏多。仔细研究西伯利亚高压指数的时间变化序列,可发现其于1988年由正值转为负值,而在1998年则由负值转为正值,它发生转变的时间与湖南冬季降水年代际突变的时间完全一致,说明西伯利亚高压强度的变化与湖南冬季降水的两次突变都有密切联系。

图5 1973-2009年冬季西伯利亚高压强度指数距平的时间序列Fig.5 Time series of anomalous Siberian High index in winter during 1973-2009

按照西伯利亚高压强度指数的定义,可以用海平面气压大于1 028hPa的区域表示为西伯利亚高压。图6为西伯利亚高压范围图,由图可以看出1988-1997年冬季平均西伯利亚高压比1973-1987年和1998-2009年冬季平均西伯利亚高压范围偏小,高压偏弱,因此西伯利亚高压的范围也有明显的年代际差异,与降水年代际变化对应较好。

西伯利亚高压的变化与东亚冬季风有密切联系。图7为3个时期850hPa风场差值图。由图7可见,与1973-1987年相比,1988-1997年期间西伯利亚和东亚大部分区域包括我国东部大部地区及南海-西太平洋均为偏南风距平,表明西伯利亚高压偏弱时,其南下的偏北气流较弱,东亚冬季风则偏弱;而来自低纬洋面的偏南气流较强,对我国南方地区影响较大,有利于向我国南方地区输送更多的水汽。而1998-2009年相比前一个时期,西伯利亚、南海-西太平洋都为偏北风距平,表明西伯利亚高压偏强时,其南下的偏北气流较强,东亚冬季风则偏强,它沿105°E附近一直南下,在25°-30°N之间转向,将干冷空气吹到湖南,中国南方在距平反气旋的控制下,因此湖南冬季降水偏少。这与施能等[13]得到的东亚冬季风偏强时我国冬季降水偏少的结论一致。

图6 三个时期冬季海平面气压1 028 hPa等值线图Fig.6 The average sea level pressure in each period. Only 1 028 hPa is contoured

图7 三个时期冬季850 hPa风场(m/s)差值图 Fig.7 Differences of 850 hPa winds (m/s) in winter

4.2 北极涛动(AO)的影响

图8为1973-2009年冬季AO指数的时间序列。1973-1987年AO指数为负,平均值为-0.42;1988-1997年AO指数为正,平均值为0.71;1998-2009年AO指数为负,平均值为-0.07,因此AO指数也具有明显的年代际变化,这与湖南冬季降水的年代际变化对应较好。仔细分析AO指数的时间序列可见,1988年AO指数由负值转变为正值,并持续了很长一段时间,这与湖南降水第一次突变时间及降水异常特征相对应,而在1998年AO并未表现出由正转负的特征,在1998-2009年期间,AO指数呈现显著的年际变化特征,其平均值仅为-0.07,表明该时期AO并未出现显著的年代际偏弱,这与湖南降水第二次突变及此后降水持续偏少对应不好。综上所述,1973-1987年湖南冬季降水偏少时对应AO处于低指数时期,而1988-1997年湖南降水偏多对应AO处于高指数时期,这与龚道溢等[11]和胡秀玲等[20]的研究结果一致。但AO与湖南冬季降水的第二次年代际突变的关系并不密切。

图8 1973-2009年冬季AO指数距平的时间序列Fig.8 Time series of anomalous AO index during 1973-2009

4.3 东亚西风急流的影响

图9为三个时期冬季200hPa纬向风的差值图。由图9(a)可以看出东亚地区为大范围的负值区,说明与1973-1987年相比,1988-1997年东亚西风急流强度偏弱。根据毛睿等[16]的研究:当东亚西风急流强度偏强(弱)时,东亚冬季风强度偏强(弱)。因此,1988-1997年东亚冬季风偏弱,有利于低纬的暖湿气流输送至湖南,从而使得1988-1997年湖南降水偏多。而图9(b)上东亚地区的分布形势则相反,表明1998-2009年东亚西风急流偏强,相应地东亚冬季风偏强,有利于冷干空气南下,此时湖南降水偏少。

图9 三个时期冬季200 hPa纬向风(m/s)差值图Fig.9 Differences of 200-hPa zonal wind (m/s) in winter

4.4 欧亚遥相关型的影响

图10为三个时期冬季500hPa位势高度差值图。由图10(a)可以看出1988-1997年相比于1973-1987年,在欧亚大陆上空呈现正-负-正的波列分布,对应欧亚遥相关型的负位相[21]。图10(a)上巴尔喀什湖附近为负值中心,东亚为正值区,表明此时巴尔喀什湖附近的高压脊和东亚大槽都偏弱,不利于槽后偏北气流南下,使得来源于低纬的偏南气流到达中国南方地区,造成湖南降水偏多。图10(b)上,欧亚遥相关型为正位相分布,巴尔喀什湖附近的高压脊和东亚大槽都偏强,整体形势与图10(a)几乎相反,对应于1998-2009年我国东南部地区降水偏少。

图10 三个时期冬季500 hPa位势高度(gpm)差值图Fig.10 Differences of 500-hPa geopotential height (gpm) in winter

5 结 论

本文使用1960-2010年湖南测站降水资料及海平面气压、风场、位势高度场和北极涛动指数等资料,采用EOF分析、滑动t检验和合成分析等方法,研究了湖南冬季降水的时空变化特征以及冬季降水的年代际突变及影响因子,得出如下结论:

1) 湖南冬季降水距平的EOF分析第一模态为全区一致型分布,第二模态为南北反相型分布。前两个模态可以很好地反映湖南冬季降水的主要变化特征。

2) 1973-2009年湖南冬季降水发生了两次年代际突变:1973-1987年为降水偏少时期,1988-1997年为降水偏多时期,1998-2009年降水再次偏少。湖南南部地区的年代际突变比北部地区更明显。

3) 湖南冬季降水的年代际变化与西伯利亚高压、北极涛动、东亚西风急流和欧亚遥相关型的协同变化有关。1988-1997年冬季降水偏多时期,西伯利亚高压偏弱、北极涛动指数偏强、东亚西风急流偏弱、欧亚遥相关型为负相位,这些影响因子的共同作用抑制了冷干气流的南下,有利于低纬暖湿气流输送至湖南,从而使得湖南冬季降水偏多。而1973-1987年和1998-2009年湖南冬季降水偏少时期,上述影响因子的变化则基本相反。

[1] 张剑明, 黎祖贤, 章新平, 等. 湖南省近46年来降水时空分布特征及趋势分析[J]. 水文, 2009, 29(4): 73-79.

[2] 张剑明, 黎祖贤, 章新平. 1960-2005年湖南省降水变化[J]. 气候变化研究进展, 2008, 4(2): 101-106.

[3] 张剑明, 章新平, 黎祖贤, 等. 湖南省46年来降水的气候特征[J]. 热带气象学报, 2008, 24(5): 512-518.

[4] 张瑞, 彭月. 1951-2010年湖南省降水气候特征分析[J]. 现代农业科技, 2011, 19: 22-27.

[5] 刘会玉, 林振山, 张明阳. 湖南汛期降水异常的时空分布特征研究[J]. 热带气象学报, 2004, 20(4): 409-418.

[6] 段德寅. 湖南夏季雨量场的EOF的稳定性及其长期预报[J]. 气象学报, 2000, 58(4): 493-499.

[7] 张剑明, 廖玉芳, 段丽洁, 等. 湖南近50年极端连续降水的气候变化趋势[J]. 地理研究, 2012, 31(6): 1004-1015.

[8] 罗伯良, 张超, 林浩. 近40年湖南省极端强降水气候变化趋势与突变特征[J]. 气象, 2008, 34(1): 80-85.

[9] 张新主, 章新平, 张剑民, 等. 1999-2008年湖南省暴雨特征分析[J]. 自然灾害学报, 2011, 20(1): 19-25.

[10] 李巧媛. 1962~2011年湖南各量级降水的年变化特征[J]. 干旱气象, 2012, 30(3): 353-359.

[11] 龚道溢, 王绍武. 近百年北极涛动对中国冬季气候的影响[J]. 地理学报, 2003, 58(4): 559-568.

[12] 龚道溢, 朱锦红, 王绍武. 西伯利亚高压对亚洲大陆的气候影响分析[J]. 高原气象, 2002, 21(1): 8-14.

[13] 施能. 近40年东亚冬季风强度的多时间尺度变化特征及其与气候的关系[J]. 应用气象学报, 1996, 7(2): 175-182.

[14] 刘毓赟, 陈文. 北半球冬季欧亚遥相关型的变化特征及其对我国气候的影响[J].大气科学, 2012, 36(2): 423-432.

[15] 陈颖曼, 曹杰, 王传辉. 中国东南部冬季降水变化及其环流特征[J]. 大气科学学报, 2013, 36(3): 323-330.

[16] 毛睿, 龚道溢, 房巧敏. 冬季东亚中纬度西风急流对我国气候的影响[J]. 应用气象学报, 2007, 18(2): 137-146.

[17] NORTH G R, BELL T, CAHALAN R, et al. Sampling errors in the estimation of empirical orthogonal function[J]. Monthly Weather Review, 1982, 110: 699-706.

[18] 王林,冯娟. 我国冬季降水年际变化的主模态分析[J]. 大气科学, 2011, 35(6): 1105-1116.

[19] 龚道溢, 王绍武. 西伯利亚高压的长期变化及全球变暖的可能影响的研究[J]. 地理学报, 1999, 54(2): 125-133.

[20] 胡秀玲, 刘宣飞. 东北地区冬季气温与北极涛动年代际关系研究[J]. 南京气象学院报, 2005, 28(5): 640-648.

[21] WALLACE J M, GUTZLER D S. Teleconnections in the geopotential height field during the northern hemisphere winter[J]. Monthly Weather Review, 1981, 109: 784-812.

Interdecadal change of winter rainfall over Hunan and its physical factors

ZHAOJie1,2,QIAOYunting1,WANGChao3

(1. School of Atmospheric Sciences∥Center for Monsoon and Environment Research,Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China;2. Qiannan Buyi and Miao Minority Autonomous Prefecture Meteorological Bureau, Duyun 558000, China;3. Guiyang City Bureau of Meteorology, Guiyang 550000, China)

Based on the monthly rain gauge data (1960-2010) from 20 stations in Hunan Province, the interdecadal change of winter precipitation over Hunan and its physical factors are investigated. The results indicate that there were two abrupt changes of winter precipitation, which appeared in 1988 and 1998, respectively. The precipitation was less during the years of 1973-1987 and 1998-2009, while the precipitation was more during the years of 1988-1997. The interdecadal change of winter precipitation in Hunan was attributed to the collaborative variations of Siberian High, Arctic Oscillation, the East Asian jet stream and Eurasian teleconnection pattern. During the 1988-1997 period, the intensity of Siberian High and the East Asian jet stream was weaker, Arctic Oscillation index was higher, and the Eurasian teleconnection pattern was in the negative phase. The aforementioned factors worked cooperatively to induce more precipitation. During the periods of 1973-1987 and 1998-2009, these factors showed roughly opposite changes, resulting in less winter rainfall.

winter precipitation; Hunan; EOF analysis; interdecadal change

10.13471/j.cnki.acta.snus.2016.02.024

2015-02-24

国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2014CB953901);国家自然科学基金资助项目(41575069);公益性行业专项资助项目 (GYHY201406018);江苏省气候变化协同创新中心资助项目

赵杰(1991年生),男;研究方向:区域气候变化;通讯作者:乔云亭;E-mail:qiaoyt@mail.sysu.edu.cn

P467

A

0529-6579(2016)02-0143-08