新发现资中月仙洞两龛僧伽变相初考

2016-06-03高秀军李向东

高秀军 李向东

内容摘要:僧伽变相龛的发现,使文献记载中有关僧伽的神异事迹能够与图像结合起来,让学界对僧伽变相的深入研究成为可能。资中月仙洞摩崖造像,长期不为学界所知,其中有两龛晚唐僧伽变相,为本不多见的僧伽变相又增添新例。文章主要结合其他已刊布的僧伽变相龛及相关资料,对本次发现的两龛僧伽变相时代及内容做初步探讨。

关键词:资中月仙洞;僧伽变相;时代;内容

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)02-0046-09

Abstract: The discovery of illustrations of Seng Qie in the Yuexian caves has made it possible for the authors to associate the miracles of Seng Qie recorded in historical documents with the images recently found, and provide the basis for in-depth research. Engravings such as these have been unknown to the academic community for a long time, two Later Tang Illustrations of Seng Qie being of particular interest on this theme. According to these engravings and already published materials about Seng Qie, this paper presents a preliminary study on the time and contents of the two illustrations from Yuexian cave.

Keywords: Yuexian cave in Zizhong; illustration of Seng Qie; time; content

2008年《艺术史研究》第10辑首次刊布安岳西禅寺僧伽变相,使得文献记载中的部分僧伽灵异事迹与图像对应起来,学界对僧伽变相开始关注。随着考古材料的发现,学界对僧伽变相有了进一步的认识。目前所披露的僧伽变相已有四龛,包括四川安岳西禅寺第1号僧伽三十二化现龛①(以下简称西禅寺变相龛)、潼南千佛崖僧伽变[1](以下简称潼南变相龛)、内江圣水寺僧伽三十六变相龛[2](以下简称圣水寺变相龛)以及大足七拱桥第6号僧伽三十六变相龛[3](以下简称七拱桥变相龛),其中西禅寺第1号龛存有“唐元和十三年(818)……三十二化僧伽和尚龛”的造像题记,是目前唯一有确切纪年的僧伽变相龛,为我们从造像内容以及构图组合形式等方面对僧伽变相的比对研究树立标杆。

2013年6月,笔者考察发现内江资中县球溪镇月仙洞摩崖石刻遗存有两龛僧伽变相(以下简称变相龛一、变相龛二),月仙洞两龛僧伽变相与以往所见僧伽变相在造像布局、内容等方面既有区别又有联系,使我们可以进一步了解僧伽变相在四川地区的流行情况。

一 月仙洞僧伽变相龛

资中县古属资州,唐宋间称磐石县,境内佛教造像遗存较多,有重龙山、御河沟等几处较为知名的摩崖造像石刻。此外还有多处佛教造像由于规模较小,交通不便等因素使一些重要的摩崖石刻一直以来未受到学界关注。

月仙洞摩崖石刻位于资中县西北距县城约37公里的球溪镇。镇北约两公里山麓顶有一天然洞穴,貌似弯月,当地人称月仙洞。洞内原有石刻造像,现多已损毁或被重绘塑,难窥原貌,洞外右侧有约9米的高唐代立佛也被重绘塑。新发现的两龛僧伽变相(编号为第1号、第7号)位于洞左侧长约30米、高约8米多的面南崖壁上。月仙洞现存13龛造像,内容大多风化不识,局部残存造像仅可供大致比对分析其造像时代。

初步判断月仙洞摩崖造像内容有单身佛像、二菩萨、一佛二菩萨、十一面千手观音、维摩诘经变等。此外就是两龛僧伽变相,变相龛一较龛二保存稍好。分述如下:

(一)变相龛一(第7号龛)

变相龛一下距地坪约1.5米,现存单层方形龛,平顶,龛壁平整无造像,右下部残缺。龛高约2.1米,宽2.3米,深0.7米(图1—2)。

整龛造像以主尊为中心,周围布满变相内容。主尊正下部造像保存基本完好,可供识辨,其他部分风化脱落,仅残有部分造像轮廓。

主尊造像:着袈裟高僧趺坐于龛正中马蹄形圆拱小龛内。龛高约0.7米,宽0.6米,深0.4米。龛右侧有一空缺,原应有造像。主尊保存基本完好,高约0.5米,面部风化剥蚀,现存头部外形,可辨垂肩风帽。双手风化仅存外形,相拢于腹前。袈裟衣纹自然流畅,衣裾延伸出中心小龛,内收呈半圆形。

变相内容:以主尊为中心,龛左侧中部、龛下部中间部分造像保存尚好,龛上部整体风化漫漶,其他部分造像损毁。为叙述方便,将造像分为13组(图3),列述如下(表1)。

(二)变相龛二(第1号龛)

变相龛二位于龛一右上约8米处,二龛落差约2米,风化毁坏严重(图4—5)。按现存分析,开龛方形,长、宽、深基本同变相龛一,左龛壁残存约0.3—0.4米深,其他三龛壁不存。龛正中有马蹄形圆拱小龛(上部损毁),内有主尊及胁侍。其他残存造像主要集中于圆拱龛左右及上部。

主尊及胁侍:主尊头、手残损,只存躯干部分,腰部以下风化,残存趺坐外形,部分袈裟衣纹流畅细腻,随体变化,清晰可辨。主尊右侧,有一双手似捧物侍立者,头、右臂残,膝部以下残,除主尊外其形象在整龛造像中最大,应是主尊胁侍。

变相内容:主尊下部造像全毁,只残存一人轮廓,主尊左右及上部造像保存尚多,部分可识别。为方便叙述,将龛二造像内容依主尊为中心,分11组列述如下(图6、表2)。

二 两龛造像相关分析

(一)造像时代

由于造像龛风化严重,我们无法据具体造像诸如人物发式、服饰、器物等细节来判断造像时代,加之附近不见有造像题记等文字内容可资参考,大致时代只能依开龛形制、附近造像龛内容及造像细节来分析推定。

1. 龛型

变相龛一正下约20厘米为第13号龛,双层方形龛,两者无打破关系,从位置及开龛大小来看,第13号龛的开凿时间要稍晚于变相龛一。第13号龛右侧第12号龛,双层龛,造像风化严重。第9、10、11号龛都是小型龛,皆为双层开龛,其中第9、10号龛内层外沿残存力士形象。处于较高处的变相龛一、第2、3、4、5号五龛由于开龛稍大,加之地势稍高,风化更严重,现都仅存内层龛部分内容尚可识辨。由此我们可以断定此造像区应该都是双层开龛,且各龛间看不出明显的打破关系,各龛造像时间相去不远,应属同一时期。

资中县东距大足、安岳近100公里,两地摩崖石刻现存有大量唐、五代双层龛。资中县现存规模较大的重龙山、御河沟摩崖造像区也存有大量中晚唐、五代双层龛。月仙洞摩崖造像距上述两区仅约37公里,当属古资州地区佛教造像浪潮下的产物。蜀中地区保留大量中晚唐双层龛造像,摩崖龛装饰繁复,广元千佛崖、皇泽寺盛唐时期摩崖造像龛,叠龛达三层之多,可见蜀地中晚唐时期双层龛的盛行,成为特色。

西禅寺变相龛为双层龛,潼南变相龛外龛损毁,也应是双层龛,且有人认为此龛或许要早于西禅寺变相龛[1]。依龛形来看,月仙洞两变相龛与西禅寺及潼南变相龛的时代较为接近。

2. 周围造像龛内容相关

第8号维摩诘经变龛:位于变相龛一左侧,开龛稍小,两龛并置无打破关系。龛内造像风化严重,龛右侧残存一攒尖顶亭,亭檐无反翘,应为唐式建筑。亭下人物风化仅存轮廓,龛左侧可见莲花残座。资中重龙山摩崖石刻第23号龛为唐咸通年间(860—873)维摩诘经变[4]。比对两龛造像,两龛内建筑分格相似,第8号龛残顶下应为维摩诘,莲花残座也应为文殊脚下莲座,整体造像应为晚唐维摩诘经变。那么,变相龛一至少不晚于第8号龛,应属于晚唐时期作品。

3. 头光

变相龛一右侧第6号龛中上部残存一佛二菩萨半身,佛、菩萨头光纹样清晰,与紧邻变相龛二的第2、3号龛残存的头光纹样一致,几龛主尊头光呈桃形,外饰火焰纹,内刻齿轮纹。

四川唐代造像中多见此头光,如安岳卧佛院第82号初盛唐释迦说法龛,释迦头部损毁,残存桃形头光,内刻齿轮纹;资中重龙山摩崖造像中唐第62号释迦说法龛,主尊两侧的二协侍菩萨饰桃形火焰纹,头光内刻齿轮纹;重龙山中唐第93号华严三圣龛主尊两侧弟子与大足北山唐景福元年(892)第10号释迦牟尼佛龛佛弟子头光相同,呈正圆形,内刻齿轮纹,外部不饰火焰纹。

四川地区佛教造像在头光中出现齿轮纹早到初唐,外形呈椭圆,外侧不饰火焰纹。至五代,主尊头光趋于圆形,无火焰纹,内刻齿轮纹,似同晚唐弟子头光。可见,佛、菩萨头光呈桃形且外饰火焰纹、内刻齿轮纹的形制集中于中晚唐时期出现。

综上所述,我们可以推断月仙洞两变相龛应该属于晚唐时期的作品。

(二)粉本及主尊

1. 粉本

月仙洞两龛僧伽变相,诸多方面都显示出一致性:

首先,开龛形制及造像布局相同。两龛大小基本一致,都应为双层龛。龛正中马蹄形圆拱小龛内置主尊及胁侍,圆拱龛外布满变相内容。

其次,主尊及胁侍相同。两龛中心的圆拱龛内造像虽都不完整,但是综合比对二者后,可见主尊都趺坐于圆拱龛内,袈裟衣纹自然流畅,雕刻技法统一;变相龛一主尊右侧空缺,造像完全不存,恰龛二相同位置有一胁侍形象,弥补龛一所缺。

最后,两龛造像内容的重合。依两龛现存造像比对,在两龛相同的位置共有四处几乎完全相同的造像:龛一第1组及龛二第2组都出现船及船夫的造像内容;龛一第2组及龛二第5组都刻有至少四人,两人稍高,体形稍大,较低的两人作行礼状;龛一第3组及龛二第7组都是几人扶一碑状物;龛一第6组及龛二第9组出现相同动作的人物。根据以上内容综合判断,两龛造像应据同一粉本所为。

2. 主尊及相关

据现存造像,披垂肩风帽着袈裟,双手相叠于腹前结跏趺坐,是较为常见的僧伽形象,前贤研究中多有论及,月仙洞两变相龛主尊为僧伽无疑,此不赘述。那么,僧伽右侧胁侍又是谁?大足北山第177三圣窟主尊为僧伽,其右侧有一胁侍,双手持净瓶。成书于端拱元年(988)的赞宁《宋高僧传》卷18《唐泗州普光王寺僧伽传》(以下简称《僧伽传》)载:

弟子惠严,生所恒随师僧伽,执侍瓶锡……严侍十一面观音菩萨旁。[5]

又《僧伽传》称僧伽偶现十一面观音形,万回称其为观音化身。后“严侍十一面观音菩萨旁。”[5]

马世长先生据此认为此形象为僧伽弟子惠严[6]。同样的组合造像还可见于江津高坪石佛寺第4号龛、夹江千佛崖第91号龛、四川绵阳北山院第11号龛,僧伽右侧弟子同持净瓶,应该都是惠严。变相龛二僧伽胁侍虽残损,但仍能辨识双手持一物,下端圆形,应该是净瓶,那么此胁侍也应是惠严。

三 变相内容释读

早期关注僧伽的众多学者多以文献及单尊僧伽造像为主,逐步厘清了僧伽的生平事迹,探究了僧伽和尚由高僧到圣僧再到观音成为信众广泛信仰对象的过程,为僧伽的进一步深入研究奠定了基础。其中,最早关注僧伽的是日本学者牧田谛亮[7]。其后,罗世平、徐苹芳、孙晓岗、黄启江、范军、刘康乐、杨玉辉、马世长、梅林、李小强等中国学者对僧伽也进行了不同程度的研究[1-3][8-14]。

关于僧伽变相龛的研究,梅林、马世长二位先生首先对七拱桥及西禅寺变相龛予以关注。后李小强先生又发现圣水寺及潼南变相龛,并结合相关文献进行了部分图像的识别。

在传世文献中,以《僧伽传》中记载的多起僧伽神异事迹最为翔实。种种神异可以解灾救难,求子得福,被视为观音化身、弥勒转世,被尊称为证圣大师、普照明觉大师、泗州大圣、泗州佛、普照王等,成为信众礼拜供奉的对象。现结合相关文献,综合对照两龛变相内容与之前所揭,识读部分造像内容。

(一)船与船夫

变相龛一第1组(龛二第2组)有船及船夫形象。目前所见六龛僧伽变相中,都有船夫与船造像,且所占空间较其他变相内容更大,可见船夫与船形象所代表的灵异事迹较之其他僧伽灵异事迹更为重要。此类造像已有相关研究,加之六龛变相中的船与船夫大都漫漶,不能识别出更多细节,此不赘述。

需要指出的是,僧伽初游历到获唐中宗所敕封的普光王寺,其所在地临淮唐宋以来一直是水陆交通枢纽,僧伽自然就成为往来者所祈拜的守护神。此外,僧伽也早已被尊奉为能治水旱灾害的神僧,成为漕运、水行所竞相供奉的对象。因此,在变相中出现大篇幅的以行船场面所代表的僧伽灵异似更接近信众的现实心理需求。

(二)穴土获古碑

变相龛一第3组(龛二第7组)中刻至少三人,两人在着袈裟者指引下扶起一碑状物。《僧伽传》载:

初将弟子慧严同至临淮,就信义访居人乞地,下标志之,言决于此处建立伽蓝,遂穴土获古碑,乃齐国香积寺也。[5]448

按:此处造像与文献记载较为吻合,表现的应是僧伽“穴土获古碑”事迹。安岳西禅寺变相龛中也有此场景,与本组造像较为一致。又李小强先生认为七拱桥变相龛有几人掘土场景,疑与此内容有关[1],但因造像漫漶不见碑状形象,或许是宋代僧伽变相中“穴土获古碑”事迹的另一表现形式。

(三)认盗夫之钱

变相龛一第1组右侧造像(龛二第2组)中有二人站立船头,向岸上人躬身施礼。《僧伽传》载:

伽于淮岸招呼一船曰:“汝有财施吾,可宽刑狱。汝所载者剽略得耳”。盗依言尽舍,佛殿由是立成。[5]450

按:西禅寺、潼南、圣水寺及七拱桥变相龛都有船夫向岸上人行礼场景。其中,圣水寺中的“认盗夫之钱”图像与文献所述更为接近,应该没有什么问题。又上揭李氏文中提到西禅寺变相龛中的行船场面似与敦煌写本《僧伽和尚欲入涅槃说六度经》僧伽六度内容较吻合,可备一说。

七拱桥变相龛中有一场景,共刻三人,一人似跪在船头,左手指向岸上人,其前有几包东西(钱物?)。岸上两人,一人着袈裟,右手指向船上物,与船上人似在交谈,其右立一人,或为僧伽弟子。且三人后还刻有建筑形象,似是表示“佛殿由是立成”(图7)。此场景与“认盗夫之钱”更相符合。

圣水寺及七拱桥变相龛都是宋代造像,且都是将变相内容置于独立的方格内,较易识别。其他几龛唐代僧伽变相,造像组合更显灵活。将“认盗夫之钱”与其他有关船及船夫图像结合在一起表现李氏文中所提到的“僧伽六度”内容或其他也不无可能,只是尚需新材料的继续发现来证明此问题。

(四)却灾求马

变相龛一第10组、龛二第3组中有马造像(图8),《僧伽传》记载:

却彼身灾,则求马也;警其风厄,则索扇欤。[5]450

按:目前所发现僧伽变相中都有马形象,且同一龛造像中,马的形象也不止一次出现,应该各有所指。而相关僧伽与马神异事迹的文献,只在《僧伽传》中有简短记载。

(五)开穴获木叉舍利

变相龛一第9组造像中刻一人俯身查看置于两根圆柱体上的长方体状物(图9),其他几龛变相中未见有此场景。《僧伽传》云:

中和四年,刺史刘让,厥父中臣忽夜梦一紫衣僧云:“吾有弟子木叉葬于寺之西,为日久已,君能出之。”仍示其葬所……开穴可三尺许,乃获坐函,遂启之,于骨上有舍利放光。[5]452

按:此处造像与文献所述比较吻合,长方体物应该就是木叉坐函,旁立人物也应是刺史刘让之父,欲开启坐函获取木叉舍利。

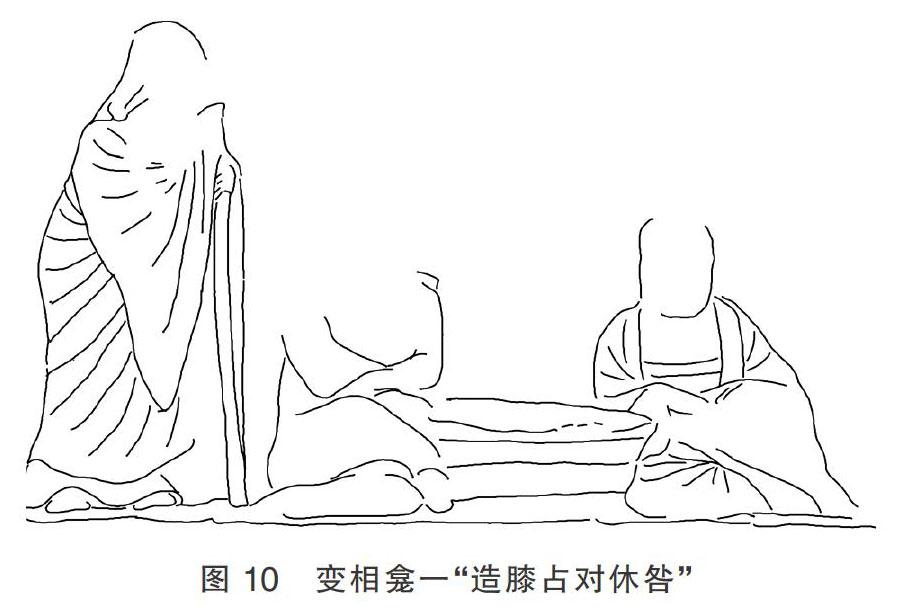

(六)造膝占对休咎

变相龛一第8组造像中有两人促膝对坐,坐姿闲适,似正交谈(图10)。《僧伽传》载:

中宗孝和帝景龙二年,遣使诏赴内道场,帝御法筵言谈,造膝占对休咎,契若合符。[5]449

按:西禅寺变相龛中有一建筑,内有并坐人物,李小强先生认为是反映“诏赴内道场”的场面,建筑内人物似表现“造膝占对休咎”情节[1]。变相龛一中的两人虽不在室内,但二人促膝对坐交谈似更与“造膝占对休咎”相符,或另有所指,不得而知。

(七)归葬淮上

变相龛二第6组造像漫漶残损,似有众人举办某活动场景。《僧伽传》有:

三月二日,(僧伽)俨然坐亡,……敕有司给绢三百匹,俾归葬淮上,令群官祖送,士庶填。[5]449

按:西禅寺变相龛及圣水寺有抬肩舆内容,龛二第6组中只见多人,是否在抬肩舆无法确定,大致应该是表现僧伽坐化后,唐中宗敕漆其肉身后,令众臣及广大信众护送其归葬临淮的场面。

(八)密语降龙

变相龛一第4组(龛二残)有一裸上身下跪者,头发奓起,长面獠牙,不似常人。《僧伽传》无此相关内容。

南宋李祥于宁宗庆元之间(1195—1200)撰《大士灵异事迹下篇》记载:

京师城外水高十余丈,鼋鼍出于院舍。帝惧甚,遣林灵素厌胜,方步虚城上,役夫争举梃击之。上闻之,不乐。俄而,泗州大圣现于大内,凝立空中,旁侍慧岸、木叉。上焚香拜祷,大圣振锡登城,颂密语。顷之,一白衣裹巾跪于前,若受戒谕者,万众咸睹,疑龙神之化人也。继而水退,诏加僧伽大圣六字师号。[15]

按:黄启江教授揭出,蔡京的儿子蔡绦先于李详在其《铁围山丛谈》中录有此事。后志磐撰《佛祖统纪》中也记有此事件[11]202。

造像中的半裸形象似龙头人身,下跪正受僧伽(漫漶不存)戒谕。此形象应该就是僧伽所降服之龙神。

(九)结筏运木

变相龛二第2组造像可见两只由四根圆木绑起来的木筏,右侧筏上有二人向岸上人物躬身施礼。潼南变相龛中也有船筏形象,其上有一人双手持篙,与风浪搏斗状[1]。《僧伽传》中:

又常于洪井化易材木,结筏而至焉。[5]449

又岳珂于《桯史》卷14“泗州塔院”中记载:

唐时张刺史建殿,而高丽有僧以六木至,航海入淮。[16]

按:泗州百姓说唐代泗州塔院原建有殿,殿柱由高丽僧人捐赠。其方式应该就如变相中所雕刻的,几根原木捆绑一起形成筏子,飘运至目的地。《僧伽传》中称结筏运木是经常的事,岳珂则听说结筏运木是高丽僧捐建“泗州塔院”而为之。《程史》成书于嘉定七年(1214),晚《僧伽传》约两百多年,两书对同一事迹有不同的记载,可见两书作者对此事迹有着不同的信息来源。

西禅寺变相龛题记明确提到造像龛为“三十二化僧伽和尚”,所以我们所发现的变相龛应该是据完整的粉本雕刻的,而粉本也应该是据完整的变文绘制的。但传世史料如日本僧人成寻《参天台五台山记》及敦煌写本《圣僧杂抄》中对僧伽三十二化、三十六化也只是偶有提及,并未有完整的记载[6]。前揭西禅寺及圣水寺变相龛中众多图像尚可识别,则还需要更多文献的支持,限于篇幅,容另文探讨。

余论:僧伽与十一面观音

月仙洞摩崖造像僧伽变相龛一右侧第4、5号龛,残存十一面千手观音造像(第4号龛头面数目风化不辨,存疑)。其中,第5号龛正圆形背光上刻十一面千手观音坐像,由水池中生出的莲花托起,风化剥蚀。存若干只手,手执各种法器或施手印。主面部风化,头戴宝冠,冠上部分由上到下分四层,第一层一面、第二层二面、第三层三面、第四层四面,四层作宝塔形重叠。正圆背光外左右侧雕刻观音部众,惜风化只存个别造像可以识别。

十一面千手观音属于密教形象,其造像源于初、盛唐时期的多种千手观音相关经典的翻译。存世画像及石刻造像中也多见其形象,在大足石刻、夹江千佛崖、资中所属的内江地区(翔龙山、圣水寺、东林寺)以及资中县重龙山摩崖造像区等可以见到大量的千手观音造像。从地域分布看,主要集中分布在成都以东、以南方向,北部较为少见,这反映出唐代中期以后巴蜀地区密教造像整体南移的现象[17]。

蜀中地区成都以东、以南在大乘佛教信仰石刻造像中夹杂密教图像并不稀奇,而十一面千手观音的出现则属于罕见。延安清凉山万佛洞石窟,南壁(左壁)中央十一面千手观音,主面上部众小面排列与月仙洞十一面千手观音完全一致,呈1、2、3、4四层排列。观音左上侧云朵上有一主二胁侍,主尊是戴披帽僧人形象(按陕北、四川等地的僧伽造像来看,此形象应是僧伽),其后侧第一身持棍状物弟子(木叉持锡杖?),第二身弟子持物不明(惠严持净瓶?)。如果判断无误的话,此处出现的僧伽及弟子三尊像与十一面千手观音或许有联系。

众多文献中多把僧伽与观音联系起来,唯有《僧伽传》,有其化现十一面观音神异之事:

释僧伽者,葱岭北何国人也,自言俗姓何氏……尝卧贺跋氏家,身忽长其床榻各三尺许,莫不惊怪,次现十一面观音形。其家举族欣庆,倍加信重,遂舍宅焉。[5]448

月仙洞摩崖造像区同时出现两龛僧伽变相及两龛十一面千手观音造像,这种情况应该不属于巧合。由于在目前所见僧伽变相的相关造像中还没有发现十一面观音形象,或许造像龛容量所限,十一面观音较难表现。

参考文献:

[1]李小强,邓启兵.“成渝地区”中东部僧伽变相的初步考察及探略[J].石窟寺研究,2011,2:237-249.

[2]李小强.四川内江摩崖造像三题[J].中国国家博物馆馆刊.2013(5):16-24.

[3]梅林,纪晓棠.难信“地藏菩萨说”,疑是僧伽变相窟:大足七孔桥第6号窟调查简记[C]//大足石刻研究院.2009年中国重庆大足石刻国际学术研讨会论文集.重庆:重庆出版社,2013:164-168.

[4]胡文和.四川摩崖造像中的“维摩变”[J].考古,1988(6):562-566.

[5]赞宁,范祥雍.宋高僧传[M].北京:中华书局,1987:452.

[6]马世长.泗州和尚、三圣像与三十二化变相图[J],艺术史研究,2009:282.

[7]牧田谛亮.中国に於ける民俗佛教成立の一过程:泗州大圣僧伽和尚について[J].东方学报:第25册,1954.

[8]罗世平.敦煌泗洲僧伽经像与泗洲和尚信仰[J].美术研究,1993(1):64-68.

[9]徐苹芳.僧伽造像的发现和僧伽崇拜[J].文物,1996(5):50-58.

[10]孙晓岗.僧伽和尚像及遗书《僧伽欲人涅架说六度经》有关问题考[J].西北民族研究,1998(2):261-269.

[11]黄启江.泗州大圣僧伽传奇新论[J].台湾大学佛学研究中心学报,2004(9):177-220.

[12]范军.道教徒对高僧的礼赞:李白《僧伽歌》析论[J],五台山研究,2004(1):32-35.

[13]刘康乐,杨玉辉.从泗州大圣到僧伽信仰[J].重庆文理学院学报,2006(4):16-18.

[14]马世长.大足北山佛湾176与177窟:一个奇特题材组合的案例》[C]//重庆大足石刻艺术博物馆.2005年重庆大足石刻国际学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2007:1-22.

[15]李祥.普照国师传[M].天津:中国公共图书馆古籍文献珍本汇刊,中华全国图书馆文献缩微复制中心,1999:834-835.

[16]岳珂,吴企明.桯史[M],北京:中华书局,1981:165.

[17]程狄.从千手观音的造像看经文与造像的关系[J].美术与设计,2014(4):50.