财政支农对农民增收的效应分析:1978—2014

2016-05-30孔祥智黄博刘同山

孔祥智 黄博 刘同山

摘要:文章利用1978年-2014年的时间序列数据考察我国财政支农政策对农民增收的影响效果。采用E-G两步法和似不相关回归法检验和评估财政支农资金总量及各类支农资金对农民增收的影响;通过财政支农增收系数反映我国财政支农增收效果的阶段特征。结果显示:财政支农对农民增收有显著影响;21世纪以来,我国财政支农政策效果呈平稳改善趋势;农村社会事业支出对农民增收影响最大。

关键词:财政支农;农民增收;效应分析

改革开放以来,我国居民收入不断提高,但在工业优先、城市偏向政策下,城乡收入差距不断拉大(孔祥智、何安华,2009)。有鉴于此,新世纪以来,国家实施了诸多强农惠农政策,并实现了粮食产量十二连增和农民收入增长十二连快。为评估国家财政支农的效果,本文采用Engle-Granger(E-G)两步法和财政支农增收系数法,分别从整体效果、分阶段效果、分类别效果三个角度具体分析国家财政支农资金对农村居民人均纯收入的影响效果。

一、 国家财政支农资金及其构成变化

由表1可知,总体来看,自1980年以来,国家财政用于农业的总支出持续增加,至2014年已经增加为14 173.8亿元。支农资金占国家财政支出的比重也明显增加,从新世纪之初的7.7%左右,增加为2014年的9.3%。分项来看,统计口径改变后,从2007年到2013年,除农产品储备费用和利息支出没有太大变化外,农村社会事业发展支出、农业四项补贴、农业生产支出的额度都有了显著增加。其中,农村社会事业发展支出的比重从32.8%增加为45.3%;粮食、农资、良种、农机具四项补贴支出的比重从11.9%小幅增加到12.7%;农业生产性支出、农产品储备费用和利息支出占国家支农资金的比重则有所降低。这表明,支持农村社会事业发展已经成为国家财政支农的主要渠道和方式。

二、 财政支农资金对农民增收的整体作用

为了考察财政支农对农民收入变化的整体影响,本文使用1978年~2014年的数据,以农村居民人均纯收入为被解释变量(Y),国家财政支农资金总支出为总体解释变量(X)建立回归模型。由于财政支出和农民人均纯收入都以当年价格计算,故可以不考虑通货膨胀因素的影响。本文对变量数据进行自然对数处理,可以使时间序列相对平稳,且不改变变量之间的统计性质。为了保证模型的有效性和计量结果的可信性,我们采用ADF方法对各变量的数据序列进行平稳性检验。结果显示,滞后1期后,财政支农资金(X)和农民人均纯收入(Y)的一阶差分△X和△Y都在5%的置信水平下大于临界值,表明两个变量的一阶差分序列的平稳性良好,均为一阶单整序列,因此可对自变量和因变量进行E-G两步法协整检验。

(1)式中的括号中的+1表示当期的X对下一期Y的影响(下同),以考虑到国家财政支农资金对农民增收效应的滞后性。计量结果显示,财政支出X参数在1%水平下显著,R2值超过0.9,数据拟合度较好,说明国家财政支农资金对农民收入有显著的正向作用。

第二步,对第一步回归得到的残差序列进行单位根检验,结果在5%的置信水平下拒绝了存在单位根的原假设,表明残差序列是平稳的,故变量Y序列和X序列之间存在协整关系,即两者存在长期稳定的均衡关系。

上述结果表明,整体来看,改革开放以来国家财政支农资金的数量会对农民的人均纯收入产生显著的正向作用。具体而言,(由于所有数据已经取对数)结果意味着财政支农资金每提高1个百分点,将会促进农民人均纯收入增加0.918个百分点。

三、 财政支农增收效应的阶段分析

假定国家财政支出的增收作用要滞后一期才能显现,可以通过增收系数来考察不同时期国家财政支农资金的增收效果:

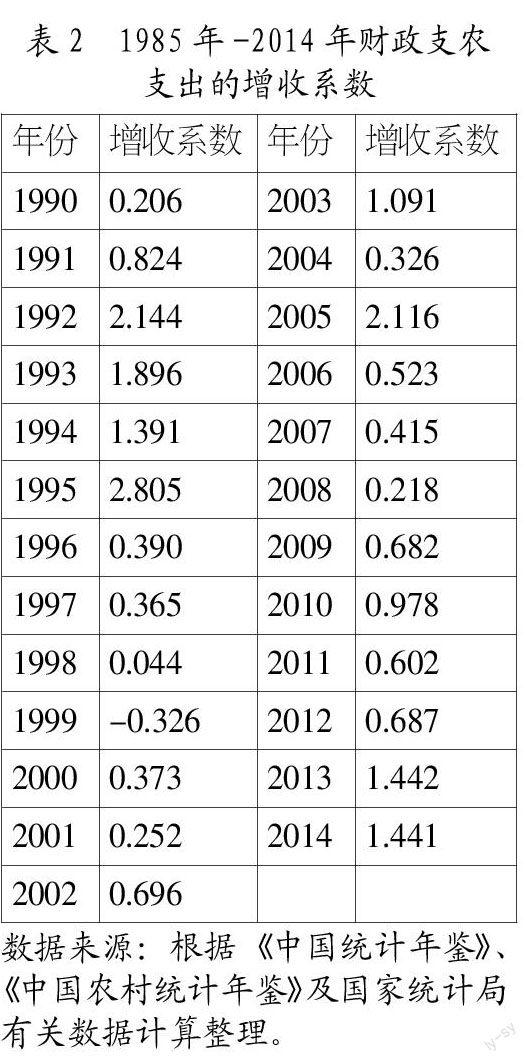

该指标表示当期每单位财政支出引发的下一期农民人均纯收入增长情况,系数值越大表明国家财政的增收效果越好;反之,则表明财政支农的增收效果差。表2显示了1990年~2014年的财政支农的增收系数。

由表2可知,在20世纪的最后10年间,我国财政支农资金的增收系数波动较大,标准差为0.969,最大时达到2.805,最低时为负的0.326(因1999年的国家财政支农资金低于1998年)。这表明,这一时期国家尚未形成稳定连续的财政支农政策。新世纪以来,随着国家“工业反哺农业、城市支持农村”方针的制定,财政支农资金的增收系数趋于平稳,21世纪的第一个十年,该系数的标准差降为0.540,近十年来进一步降为0.352,这反映了我国财政支农政策效果趋于稳定。从财政支农增收效应的大小来看,近年来国家财政的增收效应稳中有升,特别是增收系数在2013年跃升至1.44后,于2014年继续保持在这一高水平。因此,近年来我国财政支农效果有改善趋势。

四、 不同类别支农资金的具体效果

总体考察国家财政支农资金对农民收入的作用有助于我们理解财政支农资金对农民增收的整体影响效果,为分析财政支农资金中各具体支出项目对农民收入的作用,还必须对各项支农资金进行细分。因此,本文进一步构建不同类型支农资金影响农民增收模型。考虑到统计口径的变化,把时间序列分为两组,2006年(含)以前的数据为一组,2007年~2014年的数据为另一组。被解释变量仍为农民人均纯收入(Y),2006年以前(含),解释变量为各项农业事业费(M1)、基本建设支出(M2)和农业科技三項费用(M3);2007年以后(含),解释变量为农村社会事业发展支出(X1)、农业四项补贴(X2)和农业生产支出(X3)。

1. 不同类别支农资金的增收效应:1978年~2006年。首先检验各细分变量的平稳性。ADF检验结果显示,滞后1期农业生产支出和各项农业事业费(M1)和基本建设支出(M2)的一阶差分序列(△M1、△M2)分别在5%、10%的置信水平下通过了平稳性检验,均为一阶单整序列。但农业科技三项费用(M3)的一阶差分在给定置信水平下未通过平稳性检验,故只能考察Y与M1、M2之间的协整关系。

对回归的残差序列进行单位根检验,发现残差序列是平稳的,因此Y与M1、M2之间存在协整关系。

综合上述结果,发现国家财政支农资金不同的支出类别对农民人均纯收入的影响力度和方向存在差异。当期的农村生产支出和各项农业事业的费用支出(M1)对下一期的农民收入增长有显著的正向作用,其每变动1%,会促进农民人均纯收入增加0.88.6%;当期的农业基本建设支出(M2)对下一期的农民收入增长有负向作用,不过,这种负向作用很小,且在给定水平下未通过显著性检验;农业科技三项费用支出(M3)具有很大的不确定性,因而它与农民收入变化之间并不存在长期稳定的关联性。

2. 不同类别支农资金的增收效应:2007年~2014。由于改变统计口径后细分的财政支农只有7年的数据,样本太少无法进行协整分析,而且变量间可能存在同期相关性(即当期随即误差项?滋与解释变量存在相关性),为了定量分析新的统计口径下各项财政支农支出对农民收入的影响,可以使用似不相关回归法(SUR)对数据进行参数估计,求出各变量的反应弹性(罗东、矫健,2014)。设定回归模型如下:

在10%显著性水平下,三个变量的t值检验都大于临界值,R2达到0.998,且卡方检验的p值小于0.01,说明模型较好地拟合了样本,回归系数具有统计意义。计量结果表明,国家的农村社会事业发展支出(X1)会对下一期的农村居民人均纯收入产生正向作用,其增收系数为0.357,即农村社会事业发展支出每提高1%,下一期农民人均纯收入提高0.357%;国家的粮食、农资、良种、农机具四项补贴(X2)会对下一期农民的人均纯收入提高产生负向作用,四项补贴每提高1%,下一期农民人均收入降低0.2%;国家支持农业生产的支出资金(X3)会对农村居民下一期的人均纯收入产生正向作用,其增收系数为0.399,即支持农业生产支出每提高1%,下一期农民人均纯收入提高接近0.4%。可见,就增收效果而言,不同的财政支农资金的作用方向和作用力度都存在明显差异。

3. 不同类别支农资金增收效应差异的原因分析。同样是以财政支农实现城市“反哺”农村,为什么不同支农方式的增收效果会存在如此大的差异?为什么粮食、农资、良种、农机具四项补贴甚至还会抑制农民增收?要理解上述问题,必须把财政支农资金的具体使用方向和当前农村居民收入构成及其增量来源结合起来分析。

首先,农村社会事业发展支出的主要目的促进农村教育发展、做好农民合作医疗及低保、五保供养工作等。这具有双重作用:一是通过教育和就业培训提高农村劳动力素质,促进农村劳动力向城市部门转移;二是保障农村低水平收入群体的正常生活。显然,无论“促高”,还是“保低”,都可以增加农民的收入。其次,支持农业生产的支出主要用于健全农业服务体系、强化农田水利建设和综合开发等。这部分支出可以提高农业生产,因此对农民增收有正向作用。最后,与上面两种方式不同,粮食、农资、良种、农机具四项补贴,或者是直接向农民发放种粮补贴,或者是让市场向农民提供更廉价、优质的农资、良种和农机服务,提高农民务农的積极性。孤立地从农业农村来看,四项补贴显然有利于提高农民收入,但是一旦考虑到城乡一体化背景下农村居民的收入构成及其增收来源,我们就可能得出截然不同的结论。

五、 结论与建议

本文利用1978年~2014年的时间序列数据检验和评估我国财政支农政策对农民增收的影响效果。首先采用E-G两步法检验和评估财政支农资金总量对农民增收的影响;然后通过对历年财政支农增收系数的计算和统计分析我国财政支农增收效果的阶段特征;最后采用E-G两步法和似不相关回归法(SUR)检验和评估各类支农支出对农民增收的影响。结果显示:财政支农对农民增收有显著影响,财政支农资金每提高1个百分点,将会促进农民人均纯收入增加0.918个百分点。新世纪以来,我国财政支农政策效果呈平稳改善趋势。在各类财政支农支出中,农村社会事业支出对农民增收影响最大,农业基础设施和农业服务体系支出对农民增收影响次之,农业补贴对农民增收的影响最小。

以上结论的政策启示如下:一是稳定的、强有力的财政支农政策会显著提高财政支农对农民增收的促进效果,在当前城乡居民收入差距依然较大的情况下,应该继续稳定并不断加强财政支农政策;二是农村社会事业支出对农民增收影响相对较大,在今后的促进农民增收政策选择中要进一步发挥农村社会事业支出的作用。

参考文献:

[1] 孔祥智,何安华.新中国成立60年来农民对国家建设的贡献分析[J].教学与研究,2009,(9).

[2] 罗东,矫健.国家财政支农资金对农民收入影响实证研究[J].农业经济问题,2014,(12).

[3] 谭智心,周振.农业补贴制度的历史轨迹与农民种粮积极性的关联度[J].改革,2014,(1).

基金项目:国家社科基金重点项目“农业现代化体制机制创新与工业化、信息化、城镇化同步发展研究”(项目号:13AZD003)。

作者简介:孔祥智(1963-),男,汉族,山东省临沂市人,中国人民大学农业与农村发展学院教授、博士生导师,研究方向为合作经济、农业政策分析;黄博(1987-),男,汉族,辽宁省沈阳市人,中国人民大学农业与农村发展学院博士生,研究方向为家庭农场、农业政策分析;刘同山(1983-),男,汉族,内蒙古自治区阿荣旗人,中国社会科学院农村发展研究所研究员,中国人民大学管理学博士,研究方向为农村土地制度、农业政策分析。

收稿日期:2016-10-16。