学生视角的跨校修读模式实施效果分析

2016-05-30李金彩吴琼刘晓彤李航宇孙圣云耿黎

李金彩 吴琼 刘晓彤 李航宇 孙圣云 耿黎

摘要:随着互联网技术的发展及应用,传统的教育模式教育方法受到了冲击。慕课、课堂翻转等教学模式近年来逐步被重视。2014年辽宁省高校间,一种全新的授课模式——跨校修读也依托在线教育应运而生。通过对沈阳农业大学参与过跨校修读学分模式的学生进行调查,了解该模式的实施现状、实施效果,对跨校修读课程模式的进一步建设提出建议。

关键词:在线教育;跨校修读模式;学生视角

中图分类号:G4

文献标识码:A

doi:10.19311/j.cnki.16723198.2016.13.072

进入21世纪,互联网以迅雷不及掩耳之势席卷了人们生活的方方面面,“互联网+”形式得到各行各业的青睐。在教育领域中,一场由互联网主导的信息化变革正悄然发生着。跨校修读学分作为一种新兴的教育模式,与传统的远程教育、开放教育资源和慕课存在着很大的区别。跨校修读模式是高校间以第三方教学管理平台为依托,在前期精品资源共享建设的基础上,学生根据高校间的协议选择其他高校的资源共享课程,摆脱地域限制进行学习,在本校审核后可予以学分认可的一种新型教学管理模式。

目前国内外学者在慕课等方面进行了大量的分析,但是对于跨校修读学分的研究却屈指可数,并且这部分研究是从共建双方角度出发进行探讨,而对项目真正的参与主体——学生的研究涉及较少。

长远看来,跨校修读模式在实现教育资源共享,降低办学成本和促进教育公平等方面极具发展潜力,大学生参与跨校修读课程有望成为全国高校资源共享的一种流行趋势。因此,我们采用问卷调查的方式对沈阳农业大学184名参与过跨校修读项目的学生进行调查,通过SPSS软件进行数据分析以了解沈阳农业大学跨校修读模式的实施现状、实施效果,分析该模式的现存问题,从而为该模式的建设和完善提出相应建议。

1 跨校修读课程的实施情况

1.1 跨校修读课程的性质存在较大差异

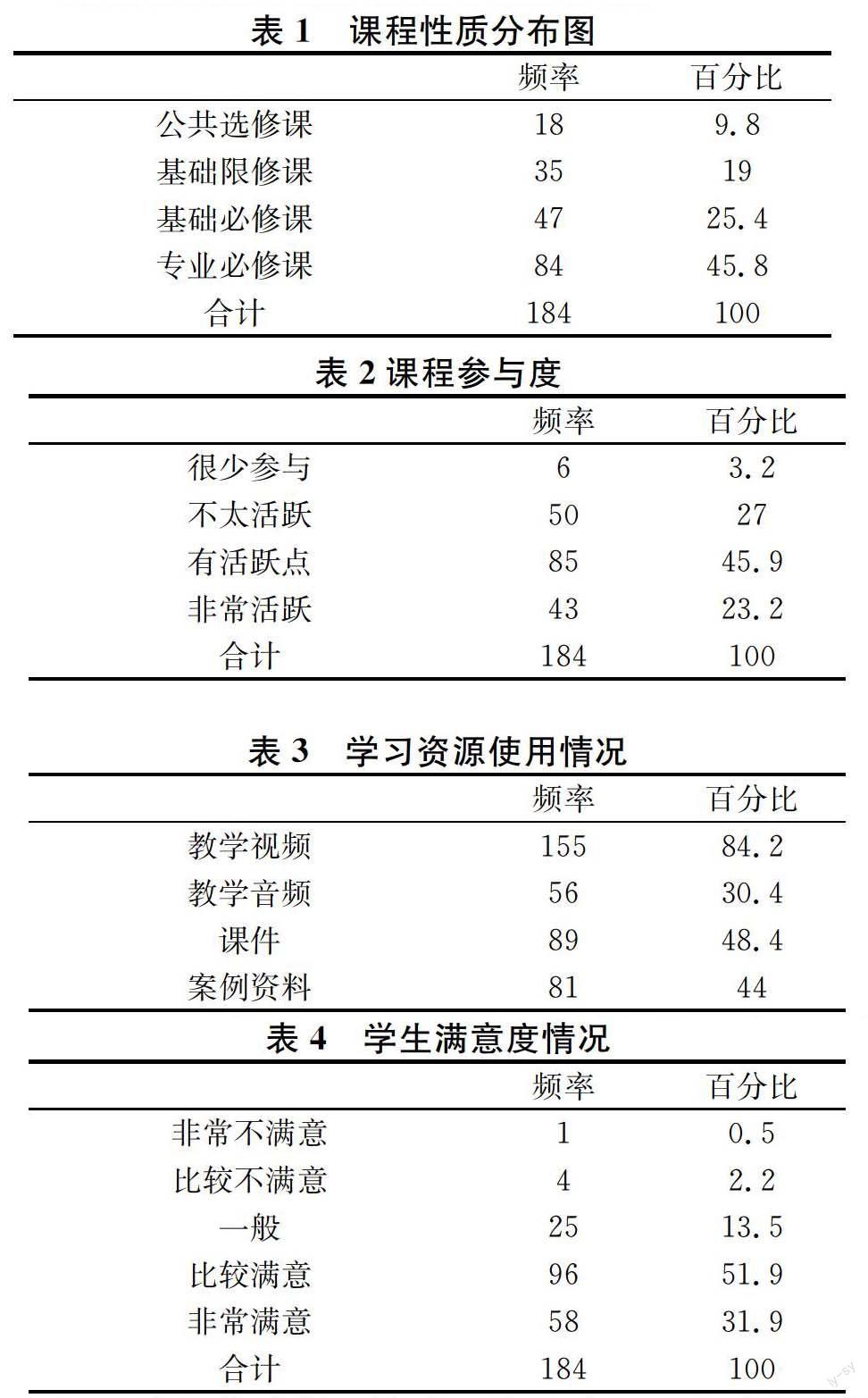

通过对沈阳农业大学参与跨校修读课程的全日制本科在校大学生的调查,可以看出,样本中70%以上的同学参加的跨校修读课程性质为必修课(包括学科基础必修课和专业方向必修课),学科基础限修课紧随其后,占19%,其次是公共选修课占9.8%。由此可以看出,学生参与的跨校修读课程以必修课为主。

1.2 学生课程参与度不高

根据调查结果显示,课程中不太活跃和有点活跃的人数占到样本总数的73%,有23.4%的学生非常活跃,有3.3%的学生很少参与。他们主要以观看视频,浏览信息为主,偶尔发表个人观点,没有主动提出问题或参与到课程讨论。

通过调查结果可以看出,84.2%的学生使用网络教学视频最为频繁,30.4%的学生使用教学音频,48.4%的学生使用课件,44%的学生使用案例资料。网络教学视频刺激了学生的多重感官,使枯燥单调的教学过程变得灵活多彩,很大程度上激发了学生学习的积极性,而且突破了时空的限制,真正达到了“随时学、反复学”的效果。

1.4 学生对跨校修读课程的满意度较高

虽然跨校修读课程模式目前还处于试点阶段,网络平台的建设、高校优质精品课程的认定、高校跨校修读课程申报等工作尚不完善,但调查结果显示,样本中有85%的大学生对跨校修读这一模式表示满意,见表4。

2 学习效果影响因素相关性分析

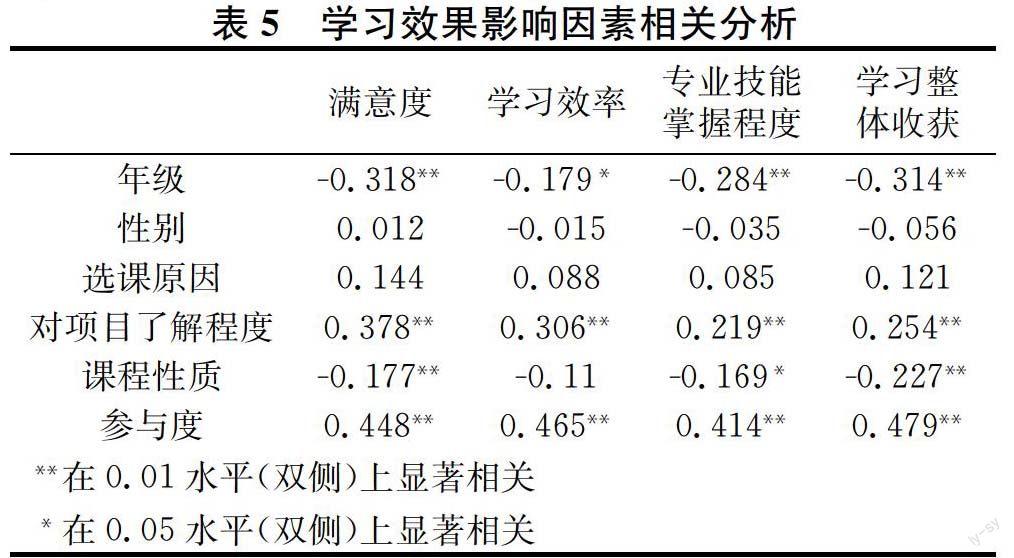

为直观反映出学生基本特征与跨校修读课程实施效果之间的关系,确定学生在跨校修读课程中的学习效果的影响因素,我们选取了学生对课程的满意度、学习效率、专业技能掌握程度、学习整体收获四个指标衡量课程实施效果;从学生自身特征或课程特征角度出发,选取学生的年级、性别、选课原因、对项目了解程度、课程性质、课程参与度等因素进行相关分析。在分析过程中,我们按照课程实施效果越好,得分越高的原则对四个效果指标进行赋值;年级、选课原因、对项目了解程度、课程性质、参与度等也均为正指标。赋值后对各变量进行相关分析,分析结果如表5所示。

经过相关分析,我们可以看出影响学生学习效果的因素具体表现为:学生性别、选课原因与课程实施效果无显著相关关系;学生对项目的了解程度越深、在课程中的参与度越高,课程实施效果越好;学生年级越高、课程专业性越强,课程实施效果越差。上述结果显示,跨校修读课程实施效果主要受学生年级、对项目的了解程度、课程性质、学生参与度几个因素的影响。

3 优化跨校修读学分模式的对策建议

3.1 加强宣传引导,提高学生认知程度

在跨校修读学分实施过程中,需要加大宣传力度,让学生在充分了解该模式的基础上主动参与,同时在教学过程中加强引导,改变传统方式带来的路径依赖,提高学生对该项目的认知程度,增强学生自主学习意识,改变学生学习习惯。

3.2 改变教学方式,提高学生参与度

改变传统教学模式下教师唱独角戏的授课方式,实现“学生为主体,教师为辅助”的线上与线下、课内与课外相结合的教学模式。充分利用教学平台的网络视频、课件、习题、互动平台等资源实现网络教学平台在线学习、在线作业、在线讨论、在线测验,积极推行问题式、探讨式、案例式教学,分发挥学生学习的主体地位和作用,提高学生参与度。

3.3 区分课程性质,做到对症下药

课程性质对跨校修读课程实施效果的影响不容小觑,跨校修读模式在实施过程中不可一概而论。因此,该模式在实施过程中要针对不同性质的课程确定不同授课方式,在专业性强的课程中适当增强教师的主导地位,增加学生对案例实务的探究,提高考核标准,从而淡化课程性质对课程实施效果的影响。

3.4 提高重视程度,加快推进力度

高校课程互选、学分互认的健康、可持续发展离不开教育政策的支持和保障。跨校修读课程能分享各高校的优秀教学资源,使感兴趣的学生学到更加丰富的知识。因此,相关的教育部门应加大关注,广泛听取教师与学生们的建议,并将此课程模式应用于各高校内,使更多的学生受益,此举对于推动“十三五”教育发展有着重大的意义。

参考文献

[1]罗菲.对辽宁省跨校修读学分项目的思考[J].赤峰学院院报(自然科学版),2014,(10):196199.

[2]吴爽.高校资源共享背景下的跨校修读与学分互认[J].理论观察,2015,(2):135136.

[3]纪常鲲,冯文艳,纪常虹.“互联网+教育”背景下跨校修读学分的研究与实践[J].教育教学论坛,2016,(3):9899.