归庄与顾炎武的墨迹

2016-05-30薛翔

薛翔

我书架上总有厚厚尘灰,从不让阿姨清除。她甚奇,我说是留着做装饰用的。这件事让她诧异不已。

生活中的积淀即便是灰尘,恰似身体上的古垢,擦拭得太纯净了大概会得病,至少,会产生一种心理上的“洁病”。现代医学研究证明,生物多样性的好处也存在于菌群之于人的身体。

由此,且说历史中的社会,有哪一段是“很干净”的呢?

奇,对于一些人来说,就是常态以外的存在。然而,灰尘,常态的东西,放在书架上,却就成了“怪”。

每一个人都有其内在的“声音”,比如我不习惯满目“辉煌”的环境,走进别人家,铮亮的成套家具会令我坐如针毡,甚至连明清的硬木制品,也似给人一种与人不亲的感觉,仿佛,它们以同一副冰冷铁板的面孔向人示威,平庸造作的线条仿若对人情的断然拒绝。人亦如此,稍稍换了身份后就仿若UFO。

对于此论,有人不悦,而我总是又忙于补充,把繁锁的思绪努力变得“常态”一些,又圆滑一点说:

美得太厉害,竟让人畏惧。

而自己的内心却还在嘀咕:

美得让人出去,而不是美得让人进去。

或就像那些“姐和爷”,去抢购名牌,以为完美之获得,就是如此简单。至于如何的美,似乎跟自己的大脑没有关系。

所以我从不主动外出串门,以回避自己可能受到的“委屈”。

对我来说,程式或称俗套,就是规矩。规矩,只为接受规矩的人订立而生效。所以,奇与怪往往就成了那些不落窠臼的人的额外头衔。

晚明时,昆山的归庄、顾炎武,天生这一对同龄好友,甚至被人变成了“奇怪”的代言,被历史标贴为“归奇顾怪”。换位思考的话,他们的感言又该是如何呢。

我私下想:做一个不奇不怪的人,总是容易一点,甚至连字也无需认识,更不用说什么思想,看着别人的脸色与模样去行事就够了。一旦识字,一旦读书,一旦思想,奇与怪就会随之找上你的门。

难道不是吗?

人,又何必读书呢?人,又何必思考呢!

朋友瞪大了眼,因为我说:世界本来就是用来混的。因为,在所有的人的眼里,别人也都是在混混的。

年轻的归庄一身正气、疾恶如仇,往往执笔以枪敢怒敢言,晚景却相当暗淡。他的哥哥归尔德战死在抗清的扬州,尸骨全无。归庄归里,万念灰烬,长坐在一张用绳索绑上断腿的椅子上,自嘲日:“人其室,空空如也;问其人,嚣嚣然也。”嚣嚣者,不屈的心志也,便以鬻书卖画晚度。终日前,一直念念于同北上的老友顾炎武再谋一面,竞未得。闻此讯,远在山东的顾炎武特设祭坛为之恸哭!

归家一朝三代人,祖父归有光,父亲归昌世,皆以文名,皆以画名,更以义名。怎能不“奇”呢!

传世的作品中,归庄多以草书能手、竹石画痴的面貌出现,天渡楼藏有其1664年51岁时所作的《竹石图》及书作各一轴,生动保传着由前朝高人清士留下的散逸气息。对于古时的一些怪杰而言,书写与画画,也只是一种自我内心的交流与排遣一一聊写胸中逸气耳,并不以追逐哗众取宠的“视觉艺术”为能事。

他无以容忍在一个平庸、市侩而低下的平台上与他人沟通。

不同人的不同性格与脾气,依旧是不同命运的前兆。

天渡楼尚见有归庄致另一昆山名士叶方恒(字嵋初,1615-1682,顺治十五年进士,此人曾改变了顾炎武的生活)的手书一通,其中两句话颇有意味: “兄(嵋初)尝谓‘宁人(炎武)城府深密、机械满腹。”归庄则为顾炎武辩护说: “宁人非寻常无闻之人” “宁人腹笥之博、文笔之妙,非弟一人之私言。” (《与叶嵋初》此文稿见于2015年12月北京某秋拍会)不可一般计较他!

顾炎武的境遇似要比归庄广阔得多。赵俪生先生的大著《顾亭林与王山史》,为人们理清了这一位“顾怪”的怪迹。

早年的顾炎武立志抗清,曾寄望于南明复兴,屡败屡战。中年后因与叶(方恒)家的矛盾激烈化,顾炎武避难而北上,去到山西华阴投靠王山史(弘撰),在其豪宅调养生机。顾炎武位在京城大官位置上的外甥徐乾学(康熙内阁大学士,刑部尚书)为其化解了官司。

其中有一则小插曲值得一述。顾炎武坐“通海”(沟通南明)罪落难,归庄于情急之中,潜为之求救于大清红人钱谦益,钱谦益倒是乐意,顾炎武竞执意不从。可见其性之耿屈一面。

山西的顾炎武并不甘清闲,作文写字日课不缀,一些重要的思想与学问,都是在这一段时期里萌发而完成的,避离了江南纷繁杂乱的语境,他反而落得一份可以深思熟虑的清静。他不仅涉足水利、矿产、农耕,他也写《天下郡国利病书》,透露其救国资政的心迹, “国家兴亡匹夫有责”的思想,被转换成一种自觉的个人行为实践——一种自省的意念,开一代“国民精神”之先河。

国民,绝非某一入主的奴民。

令人揪心的是,顾炎武的生命里,七年之中他竟六度拜谒明陵,不忘身份的醒觉。他能做的,大概也只能如此。

他的EQ似乎要比归庄高出一大截,而更为宽松、开明。

救人先自救,忙里偷闲的他,竟就地做起了地产生意,先置业、后换钱,成功的炒作竞成了他一时的快乐与慰藉,江南人的水灵头脑在此得到了上天的眷顾。以至其家人一再催促他返乡,他却一再推诿,理由竟是:吴地的银子不值钱,吴地的银子不好赚!而事实上,“经世济民”的思考已成为十七世纪知识人士的重要取向,成为了判读晚明历史的生活语境。

十多年前,有幸读到了《明末清初文人结社研究》,作者是我由心敬佩的当代学者何宗美先生,恰如何先生在其第三章“复社及其思想、学术与文学”中所列出的书单所指:短短数十年内,有所醒觉的复社同人都写作出了“读书经世”的政治经济学文字,如张溥的《治夷狄论》《赋役论》,吴应箕的《时务策》《江南平物价议》,黄宗羲的《明夷待访录》,顾炎武的《郡县论》《钱粮论》《军制论》《田功论》。其中尤以《天下郡国利病书》一著为其典要,它与陈子龙编成徐光启所著《农政全书》同出一年,“且皆出于复社人物之手,是值得注意的”,何先生又强调说。

“见”,也是中国实践哲学的核心。顾炎武走南闯北,于北方各地的漂游生涯,让他更有一种对中国社会之身临其境的真切体会,酝酿出动静合一的人生思考。

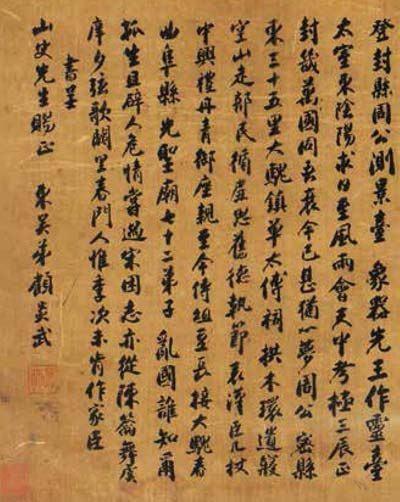

顾炎武写得一手好字,却从未以书法家的身份炫耀。天渡楼珍藏其行楷书自作诗一轴,上题“书呈山史先生赐正”,是为王山史所作,是康熙进士翁嵩年的旧藏,左下侧有其藏印“萝轩审定”。

山史先生称其为“万字如一”。说的是其超凡的功夫,此功夫是从大量的著作过程中写就的,而不像后来的所谓书法家:装模作样地练了几年毛笔字,就已经自我进化到目无黑白的仙境。

他偶尔也作画,史书未提及,大概是其传世罕见的缘故吧。天渡楼还珍藏其山水画扇面一帧,上题“画呈山史先生赐正”,也是给山史画的。画作意趣天然,无丝毫作家习气;笔迹近书迹,浑然而灵动,错落层次,别具一格,颇近吴门风情。笔者甚至臆断:顾先生一定还会几手昆腔吴调,否则,漫长的书写,漫长的异乡生活又会是多么的乏味。可惜,这已是史无实证的推理了。

顾炎武以“关中声气之领袖”称之王山史。寄居在山史先生庄园中的一段漫长日子,他与山史先生的促膝交流,应该是深度的、常态的。其间,虽然也有发生过一些认识与观念上的碰撞,倒也是十七世纪中国社会、思想大动荡的反映。此一南一北两“巨人”,基本能验证当时文化阶层所达成的生态,其于彼时彼地的有机沟通,在一定意义上起到了南北文化与观念的互融互惠作用。毕竟,二人两地的生态与习性是各有千秋的。我相信,身出于江南福地的顾炎武,在观念的思变层面上讲,会占得某种先机。

有史可证的另一件事,是山史先生口中说出的,顾先生知命之年之后(具体年月笔者记不清了),依旧不服年岁,还娶了另一房年轻的山西媳妇,因此傅山青主先生亲授他:人愈老愈要动。他,竟这样去动了。对今天的我们而言,更重要的是,此也证明:顾先生是多情、多才、活力而天趣的。

历史上有些人只堪称“口号君子”,背地里却干了数不清的脏事。

史可法念一己之“英烈之名”,而置扬州一城民生之必死而不顾!

竞无人去作历史的反省!人人都争着去附庸“表面的正义好人”。

晚明名士史可程是史可法的胞弟,曾降于李(自成),后又依附清。顾先生对他却是宽容善意而高瞻远瞩,顾先生依旧称其为“君子”,知大局之必然,迫使然耳,相知相友如故,并赠诗安抚史可程:“丈夫各有志,不用相讥诃。”可程亦酬诗感激其“不我遐弃”,“幸有同心侣,隐然无苟甜”(《答宁人盟长》)。此亦说明顾炎武的通达非凡。

天渡楼这两件顾氏墨宝的获得,不可不谓是天道所酬!昔日的遗珍依稀是旧貌风情的诉说。

奇特的人,古怪的事,其实都不足去大惊小怪。

人的认知与见识,人的境遇与智慧,各有长短与厚薄。