毛边书与裁纸刀

2016-05-30安健

安健

近几年古籍拍卖渐流行新文学版本,即五四新文化运动发起后的文学作品版本,而新文学版本中,毛边本是其中的奇葩。毛边本爱好者自称毛边党人,笔者亦是毛边党资深“党员”了,“党龄”有二十多年。当然,毛边党不是什么党派,只是个“粉丝”群而已。毛边党以鲁迅为“党首”,创建于上个世纪二三十年代,至今“余党”不绝,但毕竟是一小撮了。

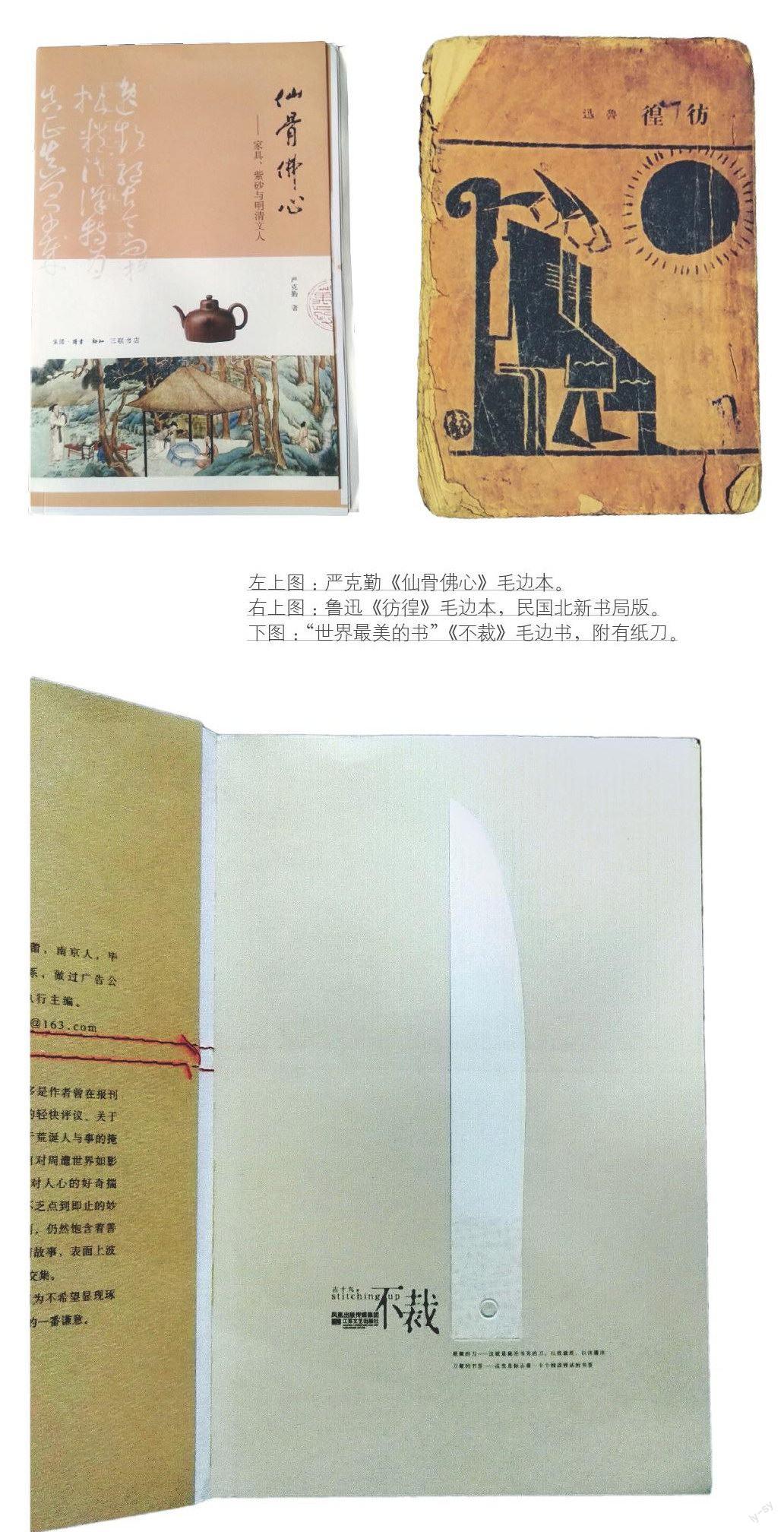

对毛边书的不同认知,就会产生大相径庭的结果。有的新华书店和图书馆的工作人员不懂风雅,竞将毛边书当作次品书退回出版社。而对于毛边党的粉丝们,则往往为求一书而费尽心血,有时还要花费比原书价格高得多的银两。去孔夫子旧书网上查一查,友人味绿居主人严克勤的大作《仙骨佛心》毛边书,最高竞价已是标价的数十倍之多。而民国版鲁迅的毛边书价格已是数千上万了。

毛边书最早起源于欧洲,一般都是精装本,大都作为赠品,许多出版公司还会随书附赠一把象牙或骨制的小刀,作为裁书刀与书签。后来传到日本,已进入平装本时期。谈毛边党,有两个人不能忘,其一便是“党首”鲁迅,他当年到东瀛留学,因为喜欢,便将这种书籍装帧风格带到了我国。还有个人就是唐弢,他从民国到建国后,一直推崇毛边书,起到了承上启下的作用。

我收藏毛边书大约有十多年时间,书架中已有数十本,其中最珍贵的当属“毛边党”“党首”鲁迅的毛边书两本,《彷徨》和《热风》。鲁迅当时曾说:我记得书籍不切边,我也是始作俑者之一。我喜欢毛边书,宁可裁,光边书像没有头发的和尚与尼姑。毛边书刚在国内问世时,也有各种议论,但鲁迅则我行我素,他对曹聚仁说:“我是十年前的毛边党,至今脾气还没有改。”鲁迅与北新书局老板李小峰约定:“别的不管,只是我的译著,必须坚持毛边到底!”

毛边书有多种“毛”法,有三边“毛”的,即天头、地脚、书口。有两边毛的,如天头、地脚毛;天头、书口毛;地脚、书口毛。也有一边毛的,如地脚(书根)毛,最初欧洲人的精装毛边书大都是地脚毛,后有人认为平装书地脚毛,在书橱中放不平,所以后来在鲁迅等人的建议下,就改为天头毛或天头书口两边毛。我收藏的这两本鲁迅书,正是当年北新书局出的毛边书。《彷徨》一书的封面设计者是鲁迅好友、著名书籍装帧家陶元庆,尤为珍贵,已成为今日毛边书收藏的顶级品。这两本毛边书都是鲁迅比较喜欢的毛边书形式,即地脚平,天头与书口两边毛。

新刊毛边书中,我最喜欢的要数装帧艺术家、南京书衣坊主人朱赢桔策划设计的毛边书《不裁》,此书被联合国科教文组织评为“世界最美的书”。《不裁》,书名大妙,“不裁”,即毛边也。同时,“不裁”也是“不才”的谐音,表示作者的谦逊之意。此书天光地光书口毛,这种毛法不多见。此外,《不裁》在装帧上还有许多创意,如在书的前环衬上,设计了一把纸刀,既可用作裁纸用,亦可用作书签。扉页上贴有两张此书作者古十九绘图的藏书票。书中附带牛皮纸印刷的、著者古十九写的十首填词并绘的十张插图。对折页则须裁开后才能欣赏到。最别致的是封面书名上用缝纫机随意走上一道线,且每本书走线的位置都不一样,体现手工与不裁之意。真是创意多多,“世界最美的书”果然不是浪得虚名。

另一本新版毛边书孙海鹏的《翼庐慵谭》也很不锚。这本书是“地齐天毛”,其毛边是精心制作的,与《不裁》一样,粗看的话,发现不了是毛边,翻阅时才会觉察。这种毛边书是新创的,以前没有这种装订法,颇费手脚,但更美观,更能让人接受。此书不光装帧好,内容亦佳。此书毛装百部,扉三有编号章,我手头这本是第六十二部。

书林清话丛书主编之一的徐雁曾说:“我认为,知毛边本之趣味与否,乃是一个读书人在书籍文化的殿堂里能否登堂入室的一个标志。”此话虽然有些过,但其爱毛边书的心情却跃然纸上。

当然,也不是什么书都适合印毛边本的,如需快读的小说和流行读物,便不宜制作毛边书。也不是什么人都适宜读毛边书的,如现代人零敲碎打的读书时间,便不宜读毛边本。勤奋读书如“三上”者(车上、枕上、厕上),也不宜读毛边本。毛边书,乃是闲人读闲书,最合适的是“谈书的书”,故一些学者的读书随笔,印毛边书的居多。

阅读毛边书,需要使用裁纸刀。边裁边看,是毛边书的魅力所在。鲁迅1935年在致萧军的信中说:“切光的都送了人,省得他们裁,我们自己是在裁着看。”那么鲁迅是用什么刀裁毛边书的呢?他的文章和日记或书信中,都没有提及,至今恐亦难以考证了。裁毛边书的刀,大致可用纸刀,竹刀,象牙刀,但千万不能用锋利的水果刀之类,锋利的刀一裁,光滑的书边就没有毛边书的味道了,且锋利的刀不够文气,亦容易伤手。

裁毛边书的刀具,也算是一种新的文房用具。毛边书是泊来品,民国以前中国没有,所以那时可能也不会有专门裁毛边书的刀。以前我国文房用具中有“裁刀”一格,这是指裁宣纸或线装书用的刀。明代高濂《遵生八笺》“论文房器具”一章有“裁刀”一节,称其“古人用以杀青为书,今入文具,似极雅称。”

我用以裁毛边书的刀有三把,一把是《不裁》一书附的纸刀,没舍得用,仍附在书中。常用的是另两把刀,一把是友人孙立君刻制并送我的竹刀,兼作书笺,竹刀上刻着两枝梅花,沉静而雅致,裁书或插籍,都极为实用。还有一把钢质象牙柄的裁纸刀,家里传下来的,我父母亲这辈在他们所处的文化环境下肯定没用过这类东西,所以至少应是我爷爷或外公辈使用过的。如今这刀仍在我的书桌案头放着,也算是家中的文脉传承了,哈!