荆有麟笔下的鲁迅与毛边本

2019-06-25陈子善

陈子善

中国新文学作品之有毛边本,出于周氏兄弟特别是鲁迅的倡导,鲁迅还自诩“毛边党”人。这早已不是什么秘密,早已有许多论者依据他俩的文章和书信作过梳理,不必再重复。但是,鲁迅与毛边本因缘的具体细节,相隔约一个世纪,我们已难以知晓。

值得庆幸的是,有一个人在他的回忆录中对此作过十分生动的追述,那就是荆有麟的《鲁迅回忆》。此书初名《鲁迅回忆断片》,1943年11月桂林上海杂志公司初版。抗战胜利后,回到上海的上海杂志公司又在1947年4月出版了此书“复兴一版”,书名改为《鲁迅回忆》。

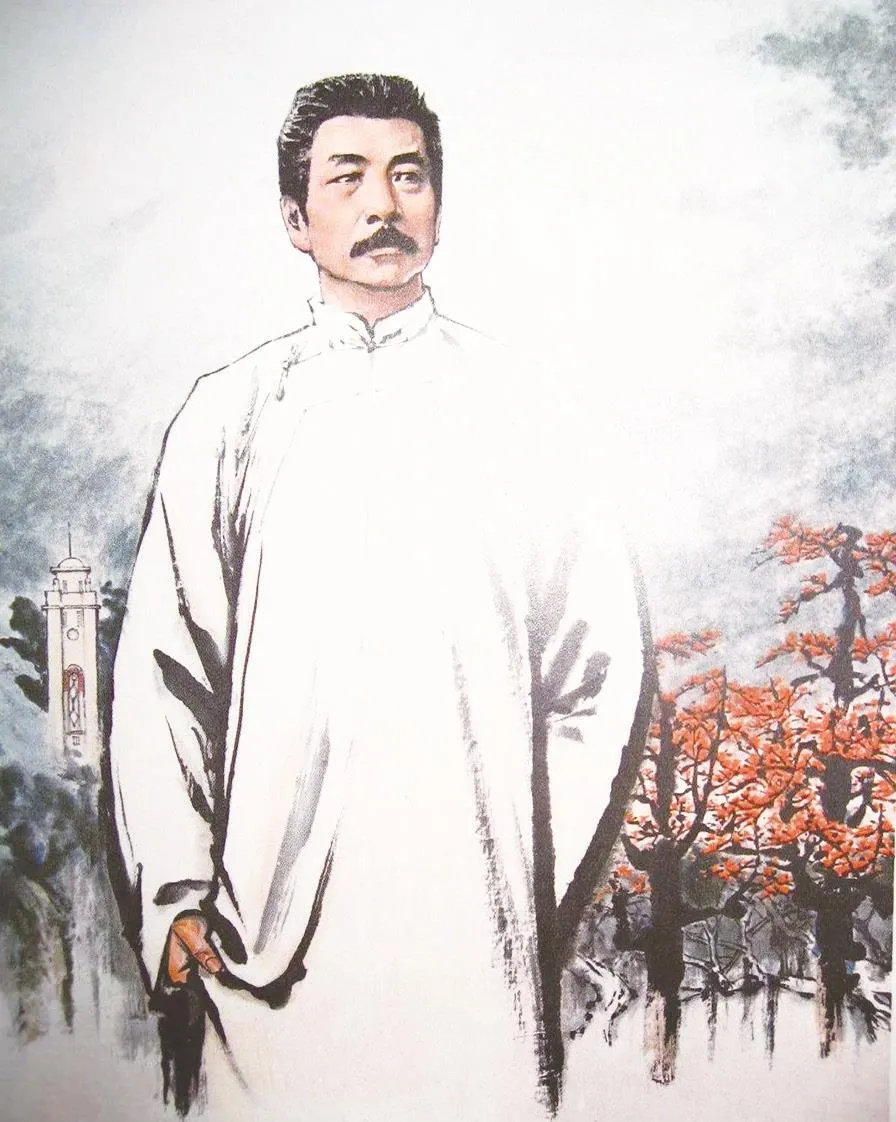

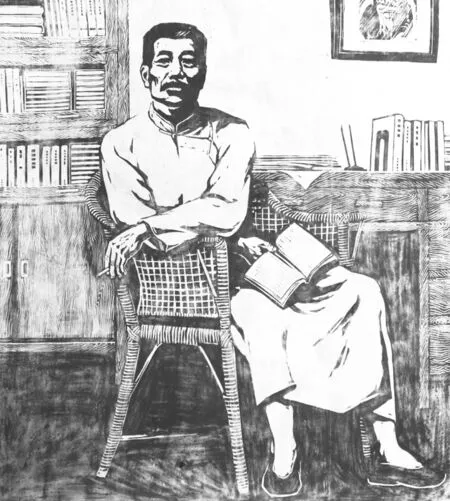

荆有麟(1903-1951)是山西临猗人,1924年在北京世界语专门学校求学时结识鲁迅,对鲁迅执弟子礼,《京报副刊》的创办与他的提议有关,他又参与鲁迅主持的《莽原》周刊的出版工作。

《鲁迅回忆》是他1941-1942年间在重庆陆续写成,写的正是他1924-1926年间与鲁迅交往的点点滴滴,颇多鲜为人知的史料。除了此书,他还写过《郭沫若与鲁迅》《鲁迅所关心的丁玲——<鲁迅全集>研究拾遗》等文,同样颇具参考价值。

在《鲁迅回忆》的第七章《鲁迅的严谨与认真》中,荆有麟专门写到了鲁迅与毛边本的关系。这段故实很少有人提及,照录如下:

中国印毛边书,是先生所主张,而且开创的。因为先生看到,中国新装订的书,因看书人手不清洁,而看书,又非常之迟缓,一本还没有看完,其中间手揭的地方,总是闹得乌黑,因为那地方,沾的油汗太多了,等到看完了要收藏起来了,一遇天潮,书便生霉,再长久,就生虫。

所以先生主张将书装订成毛边,待看完以后,将沾油汗的毛边截去,书便很整齐摆在架子上了,既新鲜,又不生霉。但看毛边书,却非常之麻烦,第一先用刀子割,不割是不能看。第二看完又得切边,不切边放不整齐。

因此,一般买书的人,多不高兴要毛边,以此,先生第一次在北新书局印毛边书,就再三告诉北新老板李小峰,一律装成毛边,一本都不许切边,但等印成,李小峰将一二十本送给先生,预备供给先生送赠人时,书却都是切好的了。先生当时火起来了,问李小峰,究竟怎么一回事?李小峰是这样答复的:

“一开始装订,我就将毛边的摆出去买,但没有人买,要教我切了边才肯要,我看没办法,所以索兴都切了边。”

鲁迅先生马上说:

“那我不要切边的,非毛边的不行,你能将就买客,当然也可以将就我。切边的我决定不要,你带去好了。”

李小峰只得将截边的光本带回去,再为先生送毛边的去。此后为先生送去的,虽然都是毛边,但寄到外埠分店的,还是切边本,在北平,恐怕先生看见不答应,便将毛边本送上街坊上了。待以后,毛边本成了时髦品,那只能又作别论了。

原来,后来成为毛边本大本营的北新书局,一开始并不看好毛边本,没有鲁迅的督促和坚持,毛边本很可能半途而废,无法推广。在这段回忆中,荆有麟首先肯定毛边本是鲁迅所主张,所开创。

但他同时提醒我们,鲁迅之所以大力提倡毛边本,或有一个重要原因,就是从实用角度出发。书本的书口阅读时容易受污,制成毛边本,阅读后就可以将受污处再裁去,以保持书本的“新鲜”。当然,荆有麟也不忘告诉我们,“待以后,毛边本成了时髦品,那只能又作别论了。”

有必要指出的的是,鲁迅本人并未对他为何那么喜爱毛边本作过完整的说明,他只在1935年7月16日致萧军信中如是说:“我喜欢毛边书,宁可裁,光边书象没有头发的人——和尚或尼姑。”

后来唐弢对此又加以引申和发挥,归结为“和尚、尼姑”说(参见唐弢《“拙的美”——漫谈毛边本之类》)。荆有麟的回忆不仅使鲁迅与毛边本的关系鲜活起来,而且也是一个必要的补充。也许可以这样说,鲁迅钟情毛边本,既注重其美观,同时也考虑到了实用的因素。

与鲁迅同时代的人,大概只有荆有麟写过鲁迅与毛边本,而且又写得那么细致,那么生动。而今,毛边本早已成了抢手的“时髦品”,重读荆有麟的回忆,不是很有意思么?