结构设计竞赛对抗震课程教学改革的启示

2016-05-30杨明飞姜黎宗翔

杨明飞 姜黎 宗翔

摘 要:以全国大学生结构设计竞赛为基础,针对现代化结构抗震设计“卓越人才”的培养,结合结构抗震设计新技术的发展,对目前《结构抗震设计》课程的理论和实践教学进行了探索。说明抗震实践教学是提高学生的学习兴趣和动手能力的重要手段,同时结构大赛能够培养学生的创新思维,促进师生交流,加深学生对结构抗震设计的理解。

关键词:卓越人才;结构抗震设计;实践教学;结构大赛;创新思维

The Revelation of Teaching Reform on Structural Seismic Design

Combined with the Structure Design Contest

Yang Mingfei Jiang Li Zong Xiang Ni Xiuquan Tang Qiong

(School of Civil Engineering and Architecture, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001)

Abstract: Based on the 8th national structure design contest for college students in 2014 and the excellent talents training, the theory and practice teaching of structural seismic design is discussed combined with the development of new technologies. The results show that the seismic practice teaching is an important means of improving the students' learning interest and handing ability. Meanwhile, the innovation thinking can be developed, the communication between teachers and students can be promoted and the students' understanding of structural seismic design can also be deepened.

Keywords: Excellent talents; structural seismic design; practice teaching; structure design contest; innovation thinking

《结构抗震设计》是一门综合学科,其研究以弹性力学、弹塑性力学和结构动力学等为基础,主要内容包括建筑材料与地基的动力特性,构件与结构的振动特性、结构动力反应(重点和难点是非线性或弹塑性反应),结构物的弹塑性与脆性破坏机制,以及结构可靠性理论和工程设计等领域[1]。由于课程涉及的内容广、难度大,因此对学生专业基础课的要求较高。而结构抗震设计课程的教学目的是掌握抗震的基本知识、基本理论、基本技能,了解抗震设计的一般规律;培养运用规范、标准熟练程度;查阅技术资料的能力和抗震计算能力;了解结构抗震设计的新理论、新方法及抗震理论、方法发展的新趋势[2]。全国大学生结构设计竞赛是由高等学校土木工程学科专业指导委员会和中国土木工程学会联合主办,由高校轮流承办。是土木工程学科培养大学生创新意识、合作精神和工程实践能力的学科性竞赛[3]。同时大赛为高等学校开展创新教育和实践教学改革、加强高校与企业之间联系、推动学科创新活动起到积极示范作用。

2014年第八届大学生结构设计大赛由长安大学举办,比赛以古建筑阁楼为选题背景,采用竹子作为结构材料进行设计。根据要求,竹制模型需要经受三次不同强度的地震考验,要求结构不发生下列情况:(1) 任意构件出现断裂或节点脱开;(2) 配重脱落;(3) 变形测量点挠度超标。安徽理工大学以作品“岿然”顺利通过了三级加载,获得了本次大赛的三等奖,如图1所示。作者以此次参赛经历作为基础,结合目前的《结构抗震设计》课程理论和实践教学方法,提出了自己的一些观点和今后抗震课程教学改革的措施。

图1 第八届结构设计大赛

1 结合结构设计大赛对《结构抗震设计》课程理论教学改革

第八届结构大赛主要任务是要求学生运用结构抗震设计、工程力学和材料力学等知识,对主体结构进行一系列的计算,初步确定结构构件各截面的尺寸,同时利用ANSYS软件对结构进行了数值建模,利用时程分析的结论对手算结果进行验证。最后由初步确定的尺寸进行模型制作,并对其进行振动台试验测试,同时利用测试结果对原有设计进行了验证和改进。这就要求首先学生应该掌握《结构抗震设计》的基本知识,包括水平地震力的计算方法-底部剪力法、振型分解反应谱法和时程分析法等;水平地震力在结构中的分配方法-D值法、分层法,这样能够完成对模型在地震作用下的手算分析。

大赛题着重于逻辑组织和问题分析能力,但要编程实现,离不开适当的数值分析。在软件方面,学生应该对结构力学求解器和ANSYS等计算软件有所了解,在指导老师的指导下能够完成模型的建立与地震作用下的力学分析。

安徽理工大学依托学科建设优势,引入科学研究新成果,对《结构抗震设计》课程的内容体系进行了全新的构架。近几年,逐渐形成了自己的特色,例如教学过程中把“抗”和“防”紧密结合,从建筑物的抗震设计慢慢过渡到建筑物以外,如桥梁、构筑物等防灾减灾的范围,扩展了知识的广度和深度,较好适应目前对“卓越人才”培养的要求。以此次大赛为基础,在今后的课堂教学中,应尽量将抗震理论知识实用化,上课的同时尽量为学生们介绍一些和抗震相关的一些软件信息,扩大他们的知识面。让同学们了解目前常用的运动方程的求解方法,以便在今后的工作和科研中能够尽快学会使用各种计算软件对地震作用下工程结构的地震反应进行求解。

2 结合结构设计大赛对《结构抗震设计》课程实践教学改革

结构设计大赛之所以成为一项具有创造性的比赛,主要原因主要有2个:第一就是赛题,近几届的赛题布置都较为灵活,尤其第八届古建筑楼阁赛题,它给了学生足够的想象空间,可以任意选择结构形式等;第二就是动手能力方面,竞赛允许学生以各种工具(比赛规定以内),因此可以充分发挥学生的创作性思维,而这样的思维过程可以说是对学生的一个良好的锻炼[4-5]。

通过对结构设计大赛的指导,在《结构抗震设计》课程实践教学方面得出以下一些经验和启示。

2.1 注重理论联系实际

对于抗震知识的教学决不能停留在书本、图片或者视频当中。虽然本科生在大三的上半学期有生产实习,在实习的过程中也会有一些抗震方面的实例进行介绍,但有些时候并没有引起指导教师足够的重视,而导致实习效果不理想。因此建议在实习的过程中,应将建筑的抗震设计方面的知识与实际工程的结合的内容作为实习的一项指标进行考核。当然更好的方法是在实习的场地安排方面,尽量安排到在建或已建成的抗震、隔震或减震房屋,因为结构抗震设计未来的发展方向将是房屋隔、减震设计,而此项设计实际上在美国、日本的国家已经是一项相当成熟的技术,只是在我们国家的应用还相对较少。通过抗震设计理论和实践相结合,才能巩固学生在课堂上所学的知识。

2.2 增加实验教学环节

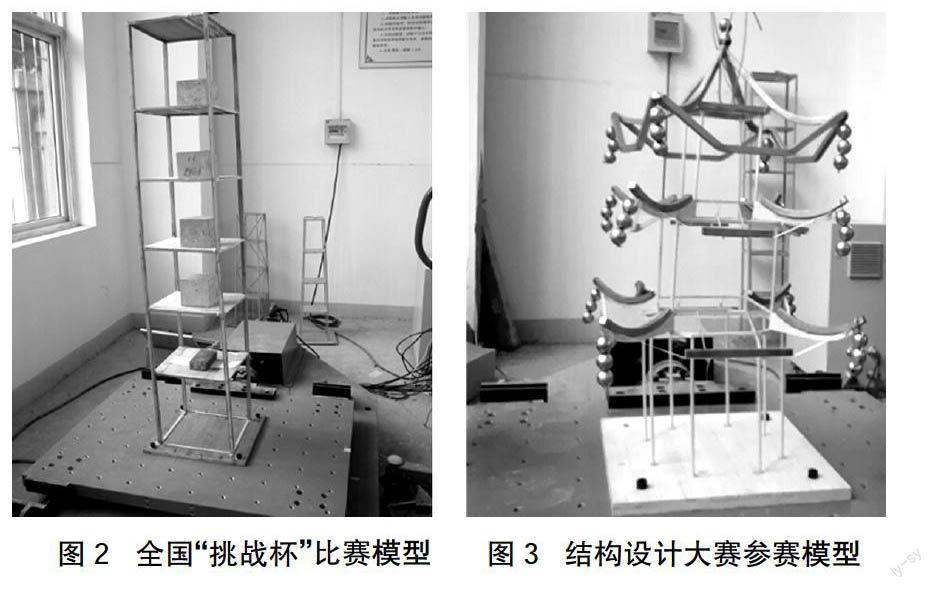

《结构抗震设计》课程具有较强实践性,传统的教学方式只能给学生感性的认识,虽然在教学的过程中基本可以达到教学目的,但是随着时间的增加所学的知识点会逐渐被淡忘[6-8],这种情况就是由于学生没有主动参与结构抗震设计造成的,对于这一点作者深有体会。在指导结构设计大赛之初,学生其实并不了解振动台测试技术-振动测试的基本技术,这也从另一角度说明在课堂上对于抗震实验教学环节上还有待进一步提高。因此建议增加抗震设计的实验课时,尤其是振动台试验测试。由于振动台测试能够模拟真实的地震波,让学生参与到振动台试验必将会为结构抗震设计教学带来巨大的收获。2012年,安徽理工大学购置了一台单自由度振动台,型号为ETP-500。主要是由液压缸,液压伺服阀,定量泵,蓄能器,溢流阀,传感器,控制器等元件组成。通过传感器的收集反馈信号到控制器,然后经控制器输出控制信号调节液压缸的运动。以框架结构为例,为了能够给学生一个直观的震害现象、结构的破坏机理等特征,可以让学生制作模型,其材料可以选择水泥砂浆、石膏甚至竹子进行等强度替代,将模型固定在振动台上进行真实地震模拟。2012年,作者指导学生做了全国“挑战杯”的模型振动试验,模型如图2所示。2014年,作者指导第八届全国结构设计大赛的模型振动试验,模型如图3所示。结果均表明振动试验的确能够增加了学生对结构抗震的感性认识,同时加深了对结构抗震课程内容的理解。

图2 全国“挑战杯”比赛模型 图3 结构设计大赛参赛模型

2.3 促进师生交流

一个人的力量是有限的,很多事情必须通过合作才能成功。结构设计大赛是以团队的形式参赛,目的正是要培养学生与学生、学生与教师之间的相互合作的能力。通过指导结构大赛,发现老师平时对于学生的认识和学生对老师的理解方面仍然没有配合完美。例如对大赛计算书中出现的问题,老师和学生之间的思考都比较独立,欠缺足够的交流。在教学的过程中更应该认真借鉴,课堂知识讲解结束可以适当提出一些和教学难点相关的问题给大家思考,让学生来讲解对该难点的理解,如何避免出错,同时鼓励学生参与讨论。另外,我们可以引入“竞赛”机制,将学生进行分组,对于每组提出的见解进行分析与反驳,老师可以根据每组的表现进行评分,并将该分数记为平时成绩,以此来考察学生对抗震知识重点和难点的掌握情况。

2.4 因材施教,创新培养

安徽理工大学代表队作为为数不多的参赛队,第一次参加全国结构设计大赛,能从一百支队伍中脱颖而出,取得佳绩,斩获三等奖,除了指导老师与学生的密切配合,以及学生之间的团结合作之外,还与老师对学生的特长了解有关。在大赛准备阶段,通过与三位学生的相处交流,发现他们各有自己的特点。A学生动手能力较强,B学生软件应用娴熟,C学生善于分析表达,因此在比赛的环节中,针对不同学生的自身优势,合理地分配他们相关的任务,最大化发挥整个团队的潜能。这种特色的培养方式值得鼓励应用于教学环节中,当然,因材施教的前提是老师对学生有足够的了解,而今众多大学的教学模式大同小异,通常课堂都是老师的灌输式教育,与学生缺乏互动,从而也就难以了解各学生的长短处。另外,由于某些高校教学资源有限,采用大班教学,整体上会降低课堂的教学效果,人数过多,老师想了解学生,也是心有余而力不足,这种现状也是客观条件所致。倘若条件允许,针对不同的学生,根据他们的兴趣爱好,设置不同的教学目标,从而达到因材施教的效果,在这样教学过程中,学生的创新能力才会得到激发和培养。

3. 结语

目前各高校都在提如何创新的问题,俨然创新已经成为决定一个个体良好发展的前提。尤其是我们当代的本科生,确实在培养创新的方面应该有所追求。作为学生的任课教师或者指导老师,应注重采用现代化的教学手段,保持理论与实践相结合,不断提高自身的综合素质,开阔国际视野,为学生的进步提供足够的支持。

参考文献:

[1]徐赵东,张香成,朱俊涛. 结合汶川地震对《工程结构抗震与防灾》课程的几点教改思索[J]. 中国校外教育,2010,9:125.

[2]尚守平,封周权,李峥. “工程结构抗震”课程教学改革研究[C]. 建筑教育改革理论与实践,2006,8:221-224.

[3]张炎圣,陆新征. 大学生结构设计大赛中的计算仿真分析[J]. 力学与实践,2009,31(4):1-11.

[4]翟长海,李爽,徐龙军,郑文忠. 建筑结构抗震设计教学改革探索[J]. 高等建筑教育,2011,20(3):88-90.

[5]曹忠民. 精品课程“工程结构抗震与防灾”建设的经验[J]. 华东交通大学学报,2006,23(Z1):48-50.

[6]鲁保富,郑春龙. 构件培养创新能力的实验教学体系[J]. 实验室研究与探索,2005,24(4):627.

[7]周臻,童小东,尹凌峰,等. 依托结构竞赛构建开放式创新研学平台[J]. 高等建筑教育,2011,20(6):129-133.

[8]毛洪贲,尹德顺,郭娟,等. 大学生创新实践能力培养探索与实践[J]. 中国林业教育,2010,28(3):13-16.