激活大别山区典型传统村落保护机制

——以金寨县汤家汇镇瓦屋基村为例

2016-05-30左光之安徽建筑大学建筑与规划学院安徽合肥230022

左光之, 张 昊(安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230022)

激活大别山区典型传统村落保护机制

——以金寨县汤家汇镇瓦屋基村为例

左光之, 张 昊

(安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230022)

摘要:本文以金寨县汤家汇镇瓦屋基村为研究对象,通过对当地传统村落山水格局和建筑风貌的实地调研和研究,针对当地传统村落保护缺乏资金、技术力量不足及“空心村”等问题,并提出完善基础设施、保护历史风貌和鼓励村民参与的保护机制,对今后大别山地区传统村落的保护具有一定的借鉴意义。

关键词:传统村落、建筑风貌、保护机制、瓦屋基村

0 引 言

据统计2004 年全国传统村落总数 9707个,到2010年仅存5709个,平均每年递减 7.3%,每天消亡1.6个传统村落,加强传统村落保护发展迫在眉睫[1]。根据《住房城乡建设部等部门关于公布列入中国传统村落名录的村落名单的通知》,自2012年起全国已有3批,共2555个村落入选“中国传统村落名录”,其中包括了金寨县瓦屋基村等20个传统村落。金寨县位于皖西边陲、大别山腹地,地处三省七县二区结合部。由于目前该地区属于欠发达地区,对传统村落和乡土建筑的保护工作起步较晚,缺乏保护策略和措施,因此大多数传统村落处于“散落乡间无人识”的自生自灭状态。

1 瓦屋基村独特的景观风貌

金寨县瓦屋基村地处鄂皖交接地带资源丰富,该村始建于清朝距今约200年,由于是陆路要冲,因此古时当地经济相对发达。得力于此,晏姓家族在此建大庄园,建筑依山傍水。大别山古民居采取依山设计,为复式结构,建筑考虑到自然与人文相结合的理念,传承“耕读锦延”的家声和风情,庄园特色明显。2014年瓦屋基村入选“中国传统村落名录”,是大别山区传统村落中较具代表性的一个。当地居民以“村”为生活空间,在不断的生产与生活实践中逐渐形成了当地特有的村落建筑风貌及村落空间。

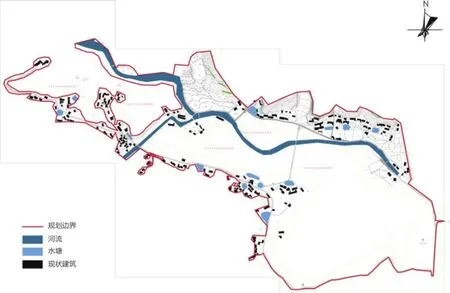

1.1瓦屋基村村落与自然环境的关系

自然环境包括山脉走势、水体环境及地域性建筑材料等。这些因素在村落建筑风貌中都以不同形式表现着不可替代的作用。首先,山脉和水体是乡村建筑风貌存在并发展的根本,就乡村空间设计而言,山脉和水体直接影响着建筑外部空间的构成和聚落的组织形式;其次,自然植被是重要的建筑景观要素,在构成乡村建筑风貌方面决定了建筑与自然的融合程度;最后,地域性建筑材料往往在建筑风貌上极具表现力,也能够张扬建筑或建筑群的个性。

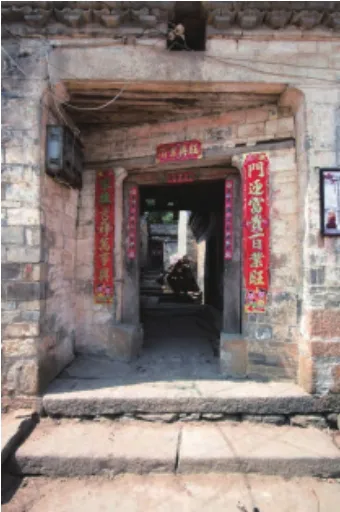

瓦屋基村深受当地山水格局影响,背靠笔架山,座北朝南(见图1),由百余间房屋组成,所有房屋连成一个整体,公共使用一个大门出入,门前有一口人工池塘,这符合当地人对于“背山面水”的风水心理。根据当地习俗“阴宅对峰,阳宅对谷”,即坟墓的朝向要向着山峰,房屋的朝向要向着山谷,因此当地村落的入口或建筑入户门在建设时往往要避开直对山峰,或者通过改变入户门开启角度,屋门两侧墙体内角并非直角,以避免与山峰形成一条直线,形成当地特有的 “歪门屋”(见图2),同时也具有类似影壁墙的心理效果,即“财不外露”和“聚财”的心理暗示。田园环境与村落所根植的背景环境形成一种“图底”关系,对古村镇历史文化氛围的形成起十分重要的作用。[2]瓦屋基村本身就地处大别山区枕山襟水,起伏变化的山形和天赋的自然景致造就了独特的山地自然风貌,当地种植了大面积枫树,古村置于枫树丛之中,形成了红叶青瓦的图底关系(图3)。

图1 瓦屋及村山水格局(自绘)

图2 歪门屋(自拍)

图3 村落图底关系(自拍)

1.2瓦屋基村村落与社会文化的关系

“乡土建筑是重要的,是社会文化的根本表现,是社区自己建造房屋的一种传统和自然的方式。它己经被公认为有特征和有魅力的社会产物”[3]。大别山村落文化是以儒家文化为底蕴而逐步发展起来的,自然地理环境的制约使得大别山村落文化的对外交流很少,这是文化得以保存原初性的一个重要因素。因此在瓦屋基村的乡土建筑中带有较强的地域性建筑特色,建筑多坐北朝南,整体宅院相对封闭。主要建筑的厅廊都呈穹形顶棚与飞檐相呼应,整个厅房、书房及公共场所地平和回廊场用方形釉面青砖镶嵌而成,门厅为青石雕花,两旁有雕花石鼓。当地建筑以石墙木结构框架为主(图4),内分东西,中分三进,两边配以厢房以回廊连接。整个建筑排水系统相互连接,屋面排水的大小檐沟处处相接,地面明沟暗道由各院落通向外界自然排水。

此外大别山村落在行政管理上沿着一条自上而下的垂直管理的路径,即“县——镇——村——组”。[4]从村落文化的内在构成来看,瓦屋基村的形成首先是地域上的同一性,而村落内部又由不同的“组”耦合在一起,因此“组”内通常是同一姓氏,共一个祖宗,设一个祠堂。因此在瓦屋基村的村落形态是以“大屋”的形式建设而成。

图4 村落建筑结构(自拍)

1.3皖西村落与皖南村落的区别整个村域范围看,皖西村落多为分布于山川、河流、道路之间,形成走廊穿珠式的分布若干的自然村聚落的空间形态。造成这一布局的原因在于,皖西村落村域范围面积广,但是能作为村庄建设用地和农业生产用地的土地资源占村域面积的比例较低,导致居住在此的村民为了使生活区域与生产区域保持较近的距离,便采取村落分散布局。这种布局造成了村庄之间交通联系不便,村民的生活和生产方式长期处在较为封闭的状态。

皖南村落大都顺着溪水走向展开,溪水盘曲于街巷之中,许多存在的入口称之为“水口”,粉墙黛瓦整齐有序,聚落空间结构非常紧密,单体建筑间距小,建筑密度大。这是皖西村落与皖南村落的最大区别。

2 瓦屋基村落保护存在的问题

由于资金、保护意识、政策等因素的制约,地处大别山区的传统村落保护还处于停滞阶段,相对于宏村、西递那样“标本式”的静态维持,通过旅游观光获得收益的村落还寥寥无几,大部分村落还封闭自守的状态。

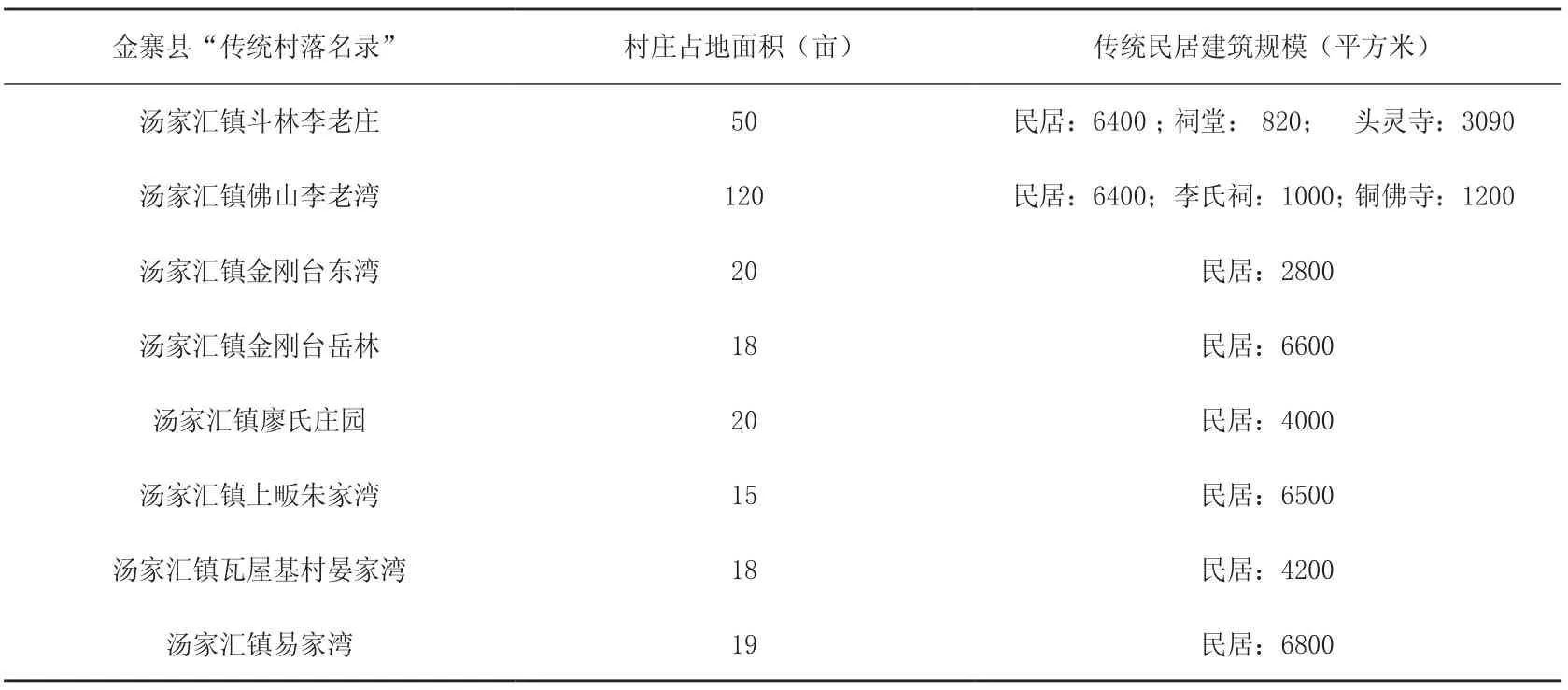

2.1政府忽视保护,财政投入不足

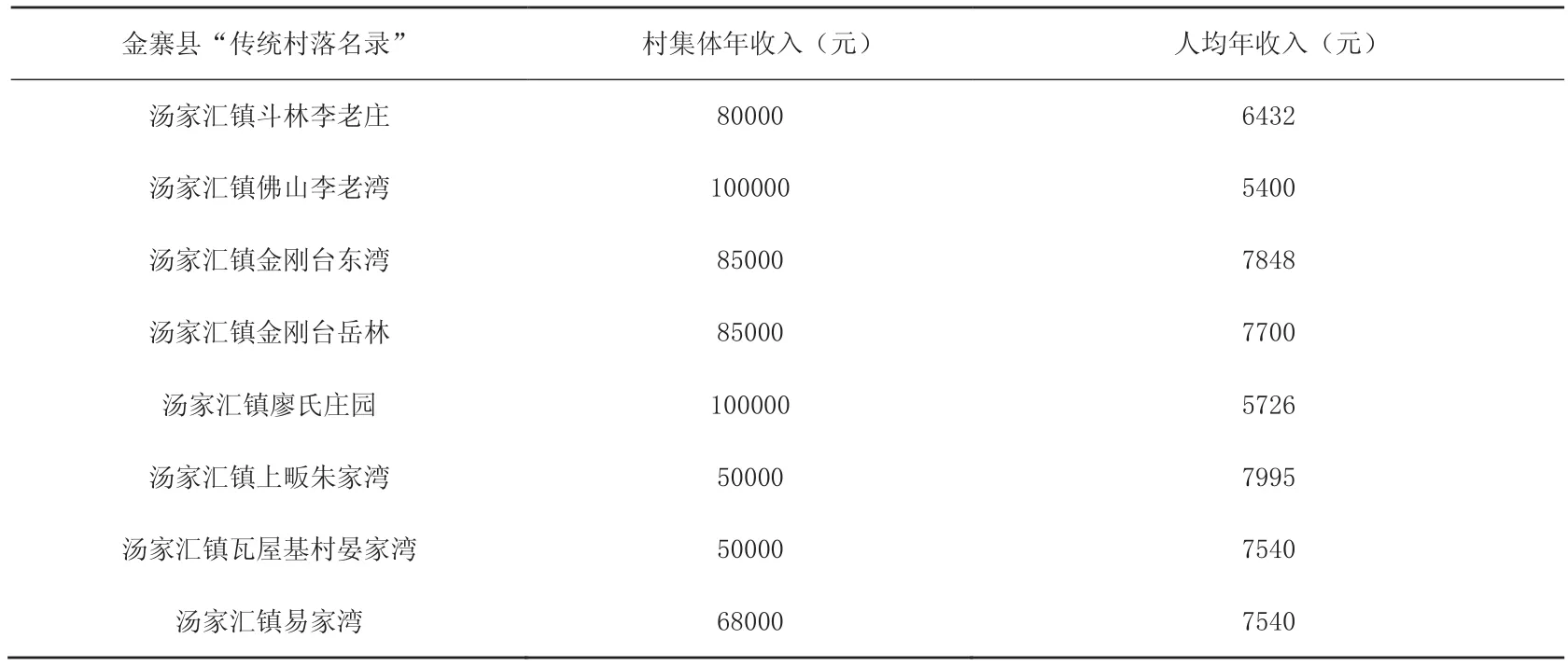

2014年1月国务院办公厅正式批复《大别山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011—2020年)》。指导思想为“区域发展带动扶贫开发、扶贫开发促进区域发展”。随着大别山区扶贫攻坚项目的推进,对于安徽大别山片区村庄的发展具有巨大的促进作用。然而由于当地传统村落具有规模小、传统居民建筑较多的特点(见表1),保护工作繁琐,创造效益和利润有限,当地政府对保护工作态度冷淡,因此除了近年处于自生自灭的状态。由于大别山区属经济欠发达地区,可用的耕地及林地等面积少,村民经济来源单一,大部分的村落经济十分落后(见表2),因此纯粹依靠当地政府及村民自发保护是不切实际的。

表1 金寨县“传统村落名录”各村占地面积

表2 金寨县“传统村落名录”各村收入情况

2.2乡土建筑地域性强,技术力量不足

乡土建筑的建造技艺往往只有当地“匠人”才掌握。在面临现代建材便宜、建造技艺简单的现状前,乡土建筑市场逐渐“萎缩”,建造、修缮乡土建筑的民间工匠纷纷改行,而这些特殊的技艺也后继无人,导致乡土建筑的修缮面临技术缺乏的困境[5]。而由高校培养的相关专业人才极少,且不具备乡土建筑修缮的专业技能,也制约了传统村落乡土建筑的保护。

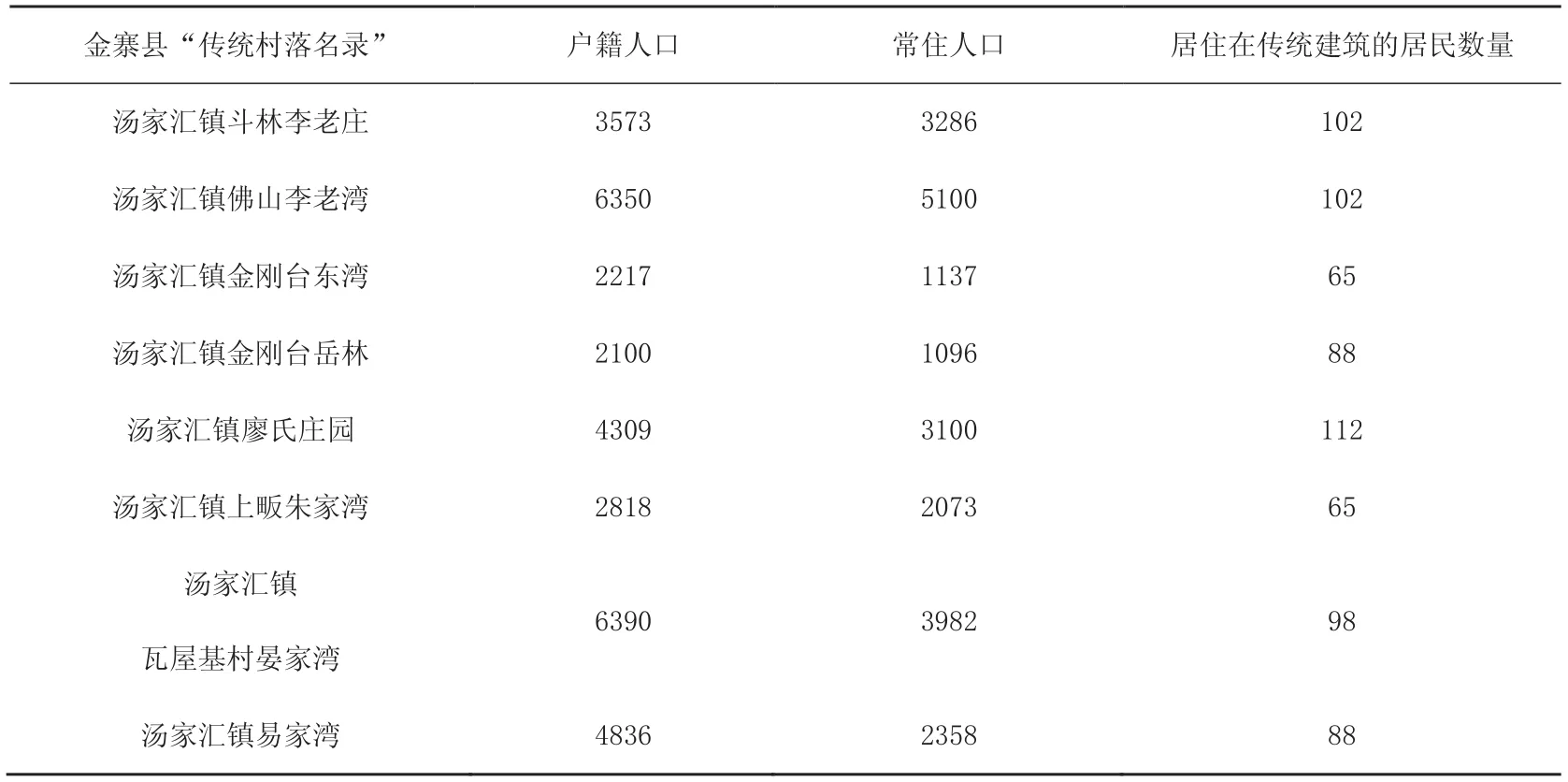

瓦屋基村地处大别山区内,当地落后的经济促使越来越多的青壮年选择出外营生或是求学。通过对该村的调研可以发现,村里几乎所有青壮年都外出打工,留下的大多是老人和孩子(见表3),他们以传统种植业为生,在其他的传统村落调研中也发现此类情况。正是因为传统村落的“空心村”现象,造成了很多老房子由于没有人居住而逐年破败甚至倒塌,长此以往,这些村落的物质及人文环境将难以为继。

表3 金寨县“传统村落名录”各村人口数据

3 激活传统村落保护机制

由于地理及人文因素相对封闭,大别山区内大部分传统村落并未受到太多现代化生活的干扰。但随着社会发展的不断深入,美好乡村建设等行为的影响,使得传统的生活方式越来越难以适应新时代居民的生活需要,如何维系与延续蕴藏在当地民间的传统文脉以及其赖以生长的传统村落,是不得不面对的难题[6]。

3.1完善村落基础设施

2015年1月中央首度出“精准扶贫”概念,2015年4月《安徽省扶贫办关于深入实施精准扶贫的指导意见》提出加大贫困村扶持力度。坚持因地制宜、补缺补差的原则,重点解决生产生活条件、产业发展、基本公共服务等方面存在的突出问题。增加对贫困村的资金投入,省到重点县财政专项扶贫资金80%以上要用于贫困村,省到非重点县的财政专项扶贫资金要全部用于贫困村。

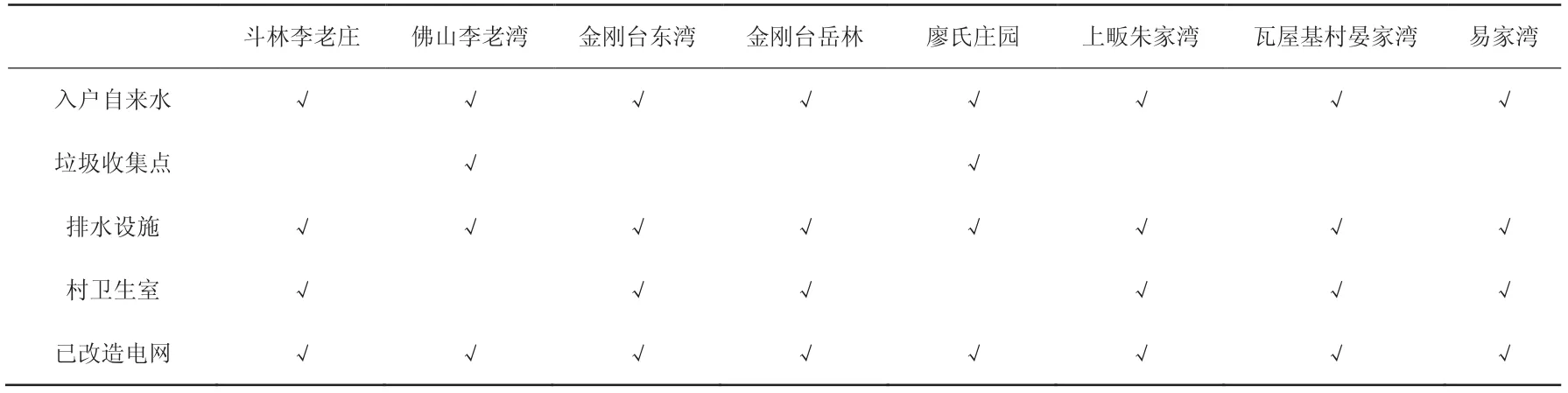

瓦屋基村形成年代久远,经济发展滞后,致使村落基础设施难以满足当前村民的生活需要(见表4)。因此,改善基础设施对于瓦屋基村的村落保护来说是至关重要的。笔者曾参与瓦屋基村部分区域的美好乡村规划,其中就涉及到完善村落内部交通及对外交通联系;改善给水、排水等设施;改善村落环境卫生等。在完善交通方面,村庄道路分主要道路、次要道路、入户道路三个等级,道路宽度分别为 3.5m、2.5m、1.5m。主要道路路面材质使用沥青、混凝土等,次要道路和户间路的材质应该优选合适的天然材料如卵石、石板、废旧砖、砂石路。此外沿道路还需设置照明设施及停车场等配套设施。在改善村落环境卫生方面,新建水冲式卫生公厕,建造三格式化粪池。(见图5)村庄公共厕所的服务半径一般为300米。公共厕所建设标准不应低于10-30平方米/千人,而每厕最低建筑面积不应低于30平方米。

表4 金寨县“传统村落名录”各村基础设计建设情况

图5 村内公厕模型(自绘)

3.2保护村落的历史风貌

“保存并在可能的情况下修复无论是自然的或人工的,具有文化和艺术价值,或构成典型自然环境的自然、乡村或城市和遗址的任何部分。”[7]笔者在参与瓦屋基村美好乡村规划时对此有深刻体会。

(1)整体协调统一

对村落范围内现状建筑的年代、保存质量、历史风貌等进行评估分级,然后进行分类保护。对于风貌协调建筑可予以保留,并控制相关建设活动;对风貌不协调建筑进行整治更新或拆除,使其风貌协调确保形成村庄整体特色风貌(见图6)。对于已经分割、损坏、翻建的民居院落应逐步恢复到以前;该区内的近代建筑与老村落的古建筑的风貌相协调,为此新建的建筑形态应保持坡屋顶结构与形态,继承传统民居建筑形式(见图7),外部装饰须同传统建筑相呼应。

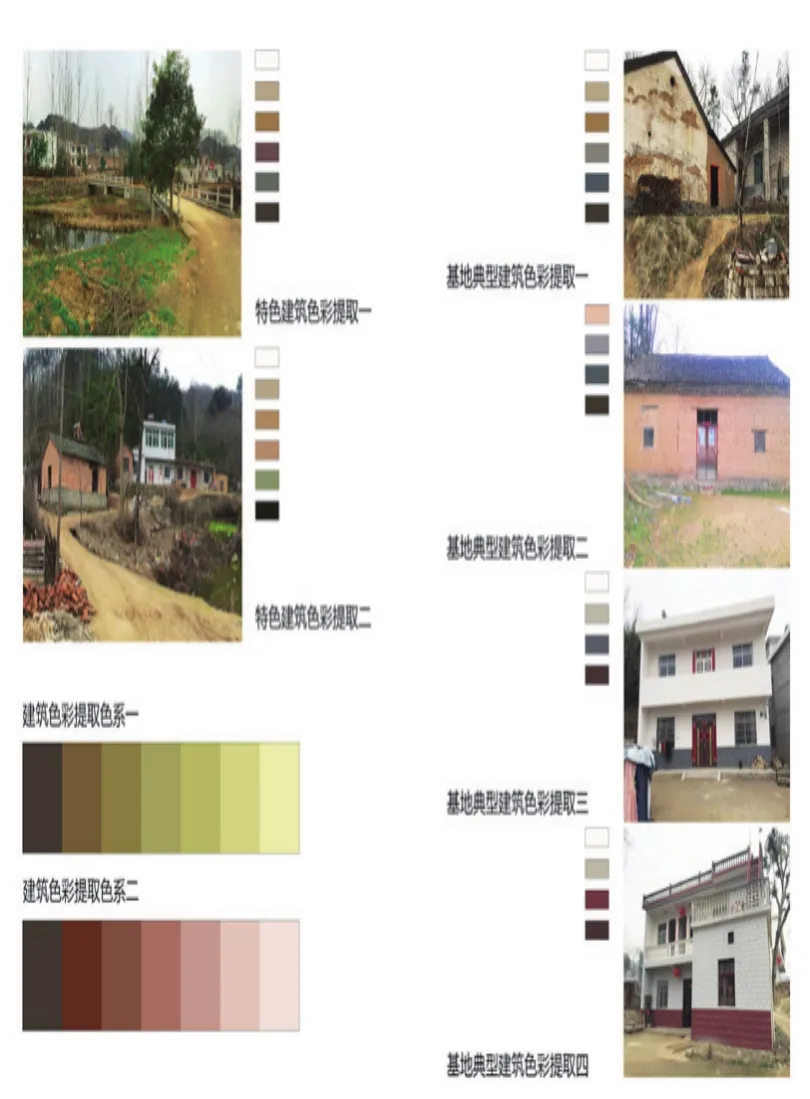

(2)体现村庄特色

村庄建筑改造以挖掘地方文化和特征,体现村庄与众不同的地方差异。瓦屋基村的传统住宅改造通过提取当地土墙丰富的颜色(见图8),用真石漆粉刷需要改造的住宅墙面,同时墙面做出线脚,强化建筑的形体轮廓。使之很好地与融入到周边环境之中,也使建筑成为装饰环境的一部分。

图6 与村落风貌不协调(自拍)

图7 扩建部分与传统建筑相协调(自拍)

图8 瓦屋基村建筑色彩提取色(自绘)

3.3村民参与式保护和再利用

在乡建项目中,建筑师和当地人之间不是简单的甲乙方关系,也不是专家与受教育者之间的关系,建筑师的身份更类似于后结构主义(Poststructuralism)或者接受美学(Receptional Aesthetic)理论中提出的“作者”和“读者”的概念[8]。在进行瓦屋基村美好乡村规划过程中,通过将村民的意愿和思想引入设计,将结构较完整的传统民居改造成当地特色农家乐,通过这种方式村民不仅在运营过程中得到可观的经济收入,而且使得以较少的资金投入使历史建筑和非物质文化遗产得到较好的保护。因此,发动村民运用地方技术和当地材料,参与修复和改造利用历史建筑作为农家乐、客栈、地方特产小卖部和小手工作坊等,不仅可以改善村落的日常生活设施,而且可以让村民在经营中获利,从而更好地留住原住民,成为传统村落保护与利用的有效途径之一[9]。

4 总结

本文基于对金寨县瓦屋基村的调研,针对当地传统村落的保存现状,从财政投入、地域性建筑和“空心村”等三个方面入手,提出了增加村落内基础设施建设、保持原始村镇风貌及激发村民保护热情等保护机制,只有这样才能真正激发传统村落的活力。本文篇幅有限,未能从当地的民俗的角度分析传统村落保护机制。同时由于当地传统村落保护起步较晚,在村落风貌保护的方面缺乏成功案例。因此在接下来的工作中,笔者将着重调研金寨县当地风土人情对传统村落的影响,并实际参与相关的保护改造工作。通过建立一系列的保护机制,使传统村落在传承历史文化、振兴旅游业、促进农村地区可持续发展等方面发挥重要作用。

参考文献

[1]王小明.传统村落价值认定与整体性保护的实践和思考[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2013,(2):157-158.

[2]赵勇.中围历史文化名镇名村保护理论与方法[M].中国建筑工业出版社.2008.12

[3]国际古迹遗址理事会.关于乡土建筑遗产的宪章[R].墨西哥.第十二届全体大会.1999.10.17—24.

[4]马怡.大别山村落文化探微[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版),2006,(2):148—149.

[5]联合国教科文组织.《关于保护景观和遗址的风貌与特性的建议》[R].1962.

[6]刘易斯.芒福德.城市发展史:起源、演变和前景[M].倪文彦,宋俊岭,译.北京:中国建筑工业出版社,1989.

[7]彭一刚.传统村镇聚落景观分析[M].北京:中国建筑工业出版社,1992.

[8]何葳,陈龙.当好一个乡村建筑师[J].建筑学报,2015,(564):21.

[9]陆嘉.我国经济发达地区城市化进程中农村居民点改造的策略研究[D].上海:同济大学,2006.

On Activation of the Protection Mechanism of Typical Dabie Mountain Villages

ZUO Gangzhi,ZHANG Hao

(School of Architecture and Planning,Anhui Jianzhu University,Hefei,230022,China)

Abstract:In this paper,the research object is Wa Wuji Village,Tang Jiahui Town in Jin Zhai County.Through feld survey and research of the landscape pattern and architectural features,this paper researchesthe problemsthat the local traditional villagesare lack of capital and technical strength. So that there appears the “Hollow Village”. This paper puts forward the protection mechanism which improves the facilities,protecting historical features and encouraging villages' participation. All of these have a certain infuenceon the protection of traditional villages in Dabie Mountain in the future.

Keywords:traditional villages, architectural features, protection mechanism, Wa Wuji village

作者简介:左光之(1976— ),男,硕士,副教授,主要研究方向为建筑设计及其理论。

收稿日期2015-11-05

DOI:10.11921/j.issn.2095-8382.20160219

中图分类号:TN911.8

文献标识码:A

文章编号:2095-8382(2016)02-096-07