从古代分配正义到现代分配正义

——西方分配正义思想的演进理路及其启示

2016-05-28史瑞杰

文/史瑞杰

从古代分配正义到现代分配正义

——西方分配正义思想的演进理路及其启示

文/史瑞杰

摘要:现代分配正义由古代分配正义演变而来。古代分配正义以亚里士多德对普遍正义和特殊正义的划分为代表,现代分配正义以罗尔斯的两个正义原则为代表。从古代分配正义到现代分配正义的转变,大致经历了从古希腊到19世纪中叶、从19世纪中叶到当代两个阶段。在第一阶段实现了三个转变,即由等级美德向社会美德与慈善、由社会慈善向政府义务与责任、由救济向权利的转变。在以上转变的基础上,第二阶段实现了主题的根本转换,现代分配正义所关注的是制度的正义性:自由主义分配正义在将资本主义特殊的立宪政体普世化的基础上探讨分配正义的背景制度及其政策实践,而马克思则是立足于“人类社会或社会化的人类”、在废除私有制的基础上探讨分配正义。从古代分配正义到现代分配正义的演进理路给予我们的启示是:在不断变换的各种分配正义思想的论争中存在着不变的要素,即分配正义的价值指向、制度安排和政策实践,而三者的互动构成现实社会的分配格局。

关键词:分配正义;价值指向;制度安排;政策实践;演进理路

现代分配正义由古代分配正义演变而来,经历了一个漫长的历史发展过程。亚里士多德在继承和发展了古希腊正义思想成果的基础上,把正义划分为两个层次,即普遍正义和特殊正义,不仅开启了分配正义研究的先河,而且成为后世研究分配正义所遵循的基本原则。因此,我们把亚里士多德看作是古代分配正义的源头和典型代表。现代分配正义的主题转换开始于19世纪中叶,但现代分配正义“特别精确的定义”,[1]是罗尔斯提出的两个著名的正义原则。罗尔斯在继承了思想史特别是近代以来自由主义和契约论思想成果的基础上,系统阐述了正义的两个原则及其关系,成为现代分配正义的集大成者和代表性人物。那么,现代分配正义如何从古代分配正义演变发展而来?不同时代的分配正义有何异同?通过对以亚里士多德为代表的古代分配正义到以罗尔斯为代表的现代分配正义的演进理路进行考察,会得到许多有益的启示。

一 从古代分配正义到近代分配正义的转变

从以亚里士多德为代表的古代分配正义到以罗尔斯为代表的现代分配正义的转变,大致经历了两个阶段:一是从古希腊到19世纪中叶;二是从19世纪中叶到当代。为了不使问题复杂化,同时也为了避免把讨论带入历史细节的描述和争论之中,我们这里把自亚里士多德为代表的古代分配正义到19世纪中叶的分配正义演进理路概括为三个转向:由等级美德向社会美德与慈善的转变;由社会慈善向政府义务与责任的转变;由救济向权利的转变。

(一)由等级美德向社会美德与慈善的转变

在古希腊,正义概念首先是作为形而上学的宇宙论原则提出来的。最早出现于毕达哥拉斯的哲学中,正义指的是数和元素的比例、平衡与和谐;在苏格拉底看来,正义是支配人的行为的伦理学原则;[2]在柏拉图那里,正义不仅是一条道德原则,而且是一条政治原则、法律原则,他在《国家篇》中,把正义定义为灵魂的不同组成部分之间,或者说社会不同阶级之间的和谐秩序。[3]柏拉图认为,正义是所有美德中最根本的,认为它构成了灵魂的正确秩序——让我们的激情处于理性控制下的秩序,认为这个秩序不仅能保证人们采取普遍被理解的正义所要求的行为,比如说话算数、借债还钱。

亚里士多德礼貌地承认老师的说法,但认为这只是正义的观点之一,即“普遍正义”,他同时提出了“特殊正义”。[4]普遍正义是美德的全部,一个正义的人是对待他人道德地行为的人。“政治学上的善就是‘正义’,正义以公共利益为依归。”[5]特殊正义也可以被看作是美德的一部分。特殊正义有三个形态:分配中的正义,补偿或奖惩中的正义,以及交换中的正义。亚里士多德认为,无论哪一个形态的正义,都是比例上的平等,这一基本的平等便是后来为大家所熟知的“正义的形式原则”。[6]亚里士多德对正义的两种划分,是古代正义理论研究和发展的重要成果,不仅开创了分配正义研究的先河,而且成为后世研究分配正义所遵循的基本原则。

普遍正义是美德的全部,特殊正义也包含美德,美德在亚里士多德的分配正义中占有重要地位。在他看来,特殊正义不仅指分配中的正义、补偿或奖惩中的正义以及交换中的正义,还包括决定政治安排和司法裁决的美德,正义的这一“特殊”含义一直沿用至今。亚里士多德的美德的含义非常广泛,在他看来,美德常常和公共项目有关,比如一个人为商业企业投资越多,所得到的利润回报也应该越多。但是,无论是柏拉图还是亚里士多德,他们所讲的美德是有适用范围和界限的,即他们的美德是就等级制度之内而言的,并不针对等级制度之外的人群比如奴隶,甚至柏拉图还通过等级制有利于下层人的事实来部分地证明他的等级森严的共和国的合理性,亚里士多德也说过奴隶制如果运用得当是对奴隶有好处的。因此,我们称这种美德为等级美德。

一些柏拉图的追随者认为,如果普遍正义确实是所有美德的基础,如果有美德的公民是美好国家的基础,那么就应该首先考虑在所有公民中推行普遍正义。实际上,关于正义的西方主流传统思想总是把它作为世俗美德来看待的,即使一个人缺乏足以让他站在上帝面前的美德,这种美德也还是可以实现的。自然法概念本身,即人人都遵守的法律,表明了人们为了政治秩序的目的用共同遵守法律的美德来超越宗教、文化、哲学的差异。据此,古罗马政治家西塞罗在《论义务》中对正义和慈善作了区分,他认为,正义能够而且应该要求我们遵守,而慈善不应该,破坏正义会造成积极的伤害,而不慈善只不过剥夺了人们的一个好处。正义是任何人在任何地方都必须履行的义务,而慈善的责任更多地属于朋友、亲属、同胞,而不是陌生人。当然,西塞罗也明确指出,他心目中的正义和善行之间的联系是正义包含慈善的意思,所有形式的善行都“应该指向”正义。

西塞罗对正义和慈善两种美德及其关系的描述影响深远,不仅影响了基督教作家奥古斯丁和阿奎那,而且还影响到后来的思想家如格老秀斯、亚当·斯密和康德等。受亚里士多德和西塞罗影响的这些思想家,尽管对正义和慈善的具体理解和论述多有不同,但他们论述的美德都超出了美德的等级界限而向社会美德转变,并且他们都主张面向穷人的慈善也是美德的题中应有之义。[7]

(二)由社会慈善向政府义务与责任的转变

在前现代思想家中,一般都认同西塞罗关于善行和正义的关系的观点。近代德国启蒙运动思想家、自然法学家普芬多夫继承了前人的思想,区分了完美权利和不完美权利。完美权利包括我们的生命、身体的完整、贞操、自由、财产、名誉等权利,不完整权利包括我们因为靠美德和帮助朋友、邻居和亲戚等而赢得的地位和荣誉的权利。普芬多夫把完美权利和特殊正义联系起来,把不完美权利和普遍正义联系起来,认为两种权利是一样的,两者的区别在于:人类颁布和实施前者;上帝颁布和实施后者。

斯密同意普芬多夫的看法,认为“不完美权利”这个词是指个人单单通过道德就可以提出的主张。按照塞缪尔·弗莱施哈克尔的看法,斯密是最后一个在前现代意义上使用分配正义的大思想家,他继承了自然法传统,把分配正义和美德紧密联系起来。分配正义对于斯密来说,就像对于格老秀斯一样,是指“所有社会美德”,它仍然包含着亚里士多德把财富和美德结合起来的隐含意义。在实践上,斯密的一个重要贡献,是对穷人的描述、对穷人的认识和穷人应该得到救济的观点,改变了人们对穷人的看法,启迪了分配正义现代含义的诞生,即政府减少或者消除贫困是义务而不是恩惠。斯密认为,完美权利或许能够强制实施,不完美权利一般不应该强制实施。斯密指出:“这些法规不仅禁止公众之间相互伤害,而且要求我们在一定程度上相互行善。”[8]

18世纪见证了对待穷人态度的巨大变化。在18世纪初期,甚至中期,传统的基督教社会等级观念仍然占据主导地位,穷人永远在社会底层。到了18世纪末,如康德所说,人人应该能够通过“智慧、勤奋和幸运”获得相应的社会地位,法国和美国都在庆祝社会流动性是件大好事。正是这种态度上的变化,连同一系列科技发展和政治进步,让消除贫困似乎开始有了现实的可能性,并从中诞生了分配正义的现代观念,即国家能够而且应该帮助人们摆脱贫困,没有人应该贫穷,没有人需要贫穷。也就是说,分配或者重新分配财富成为政府工作的一部分。当然,这个观念还不流行,直到法国大革命结束后这个观念才逐渐活跃起来并在19世纪流行开来,尽管它还要和激烈的反对观点作斗争。[9]

(三)由救济向权利的转变

分配正义的现代概念隐含在前现代的济贫法中。救济的历史不仅久远,救济的主体也有多种。至少有三种救济在现代之前就已经存在着:私人慈善、教会(寺院)慈善和政府救济。私人慈善和寺院、教会慈善在中外历史上具有同样久远的历史,但是在法律制度意义上的政府救济,普遍认为英国是第一个具有世俗济贫机制的国家,标志是1601年通过并实施的《济贫法》。但是,在前现代慈善救济中,无论是个人慈善、教会慈善还是政府救济,其基础是仁慈的义务而不是正义的要求,至多是柏拉图普遍的美德意义上的正义。

而且,这三种形式的慈善和救济有可能由于目的不同而偏离正义。就个人慈善而言,慈善行为成为展示两个美德的机会:给予者的慷慨和接受者的谦恭,而这会加剧接受者和给予者的心理和人格上的不平等。就教会慈善而言,教堂常常把慷慨行为和明确的宗教宣传结合在一起,并且穷人和教堂的关系在很大程度上决定了他能否得到教堂的救济。就政府救济而言,济贫法在帮助穷人的同时也有控制他们的企图,或如费尔南·布罗代尔所说:“问题是把穷人放在一个不能给人带来危害的位置。在巴黎,病人和残疾人被送进医院,身体健康者两个为一组被拴住,用来做清洁城市污水管道的工作,艰苦的、苛求的、没完没了的工作。在英国,济贫法……实际是对穷人不利的法律。为穷人和不良分子建造的房子渐渐出现在西区,迫使那里的人到工厂、监狱和拘留所强迫劳动。”[10]

上述情况表明,前现代的慈善和救济,目的各不相同,特别是政府为了更大的社会利益,把救济当作胡萝卜加大棒的方式管理贫困,而很少或者根本没有从穷人有权得到救济的角度看问题。康德就对慈善美德提出了尖锐的批评:给人施舍在“抬高了施舍者骄傲”的同时“贬低”了接受者。他从每个人都是目的的角度提出,每个人都“有获得大自然提供的好东西的平等权利”。因此,政府收税为穷人提供救济时,每个人都有作贡献的义务,为穷人提供救济就变成了权利而不是恩惠。法国革命家巴贝夫更进一步将平等财富的自然权利,直接与社会平均财富的要求相连接,大自然给予每个人“享受所有财富的同等权利”的观点成为他的思想的第一个原则。巴贝夫的第二个原则是:“社会的目的是捍卫这种平等,免受自然状态下强势力量的经常性攻击,通过全民合作的方式改善这种平等。”巴贝夫把摆脱生活贫困作为一种政治权利,第一次把人人得到社会经济地位的权利列入政治议程。当然,对巴贝夫的审判表明,他的思想还没有成为社会的主流,直至19世纪初到中叶,随着18世纪桀骜不驯、缺乏政治意识的“暴徒”转变为有组织、有政治意识的工人阶级,才实现了把旨在消除贫困本身的措施向将其作为权利的政治要求及其政治运动的转变。正如T.H.马歇尔曾引用1953年对北欧国家的调查,认为“贫穷公民从社会得到救济作为合法权利的观点,只有不到一百年的时间”。[11]

二 现代分配正义的主题转换

现代分配正义或社会正义[12]的概念产生于19世纪中叶,这一看法为学界基本认同。布莱恩·巴利指出:“现代社会正义的概念脱胎于19世纪40年代法国和英国早期工业化的阵痛期。隐含在社会正义概念之中的潜在的革命观念是,社会制度的正义性所遇到的挑战不仅体现在边缘地带,而且呈现在核心地带。这意味着,在实践中,挑战可以威胁到资本所有者拥有的权力,以及资本主义植根其中的整个市场体系的统治地位。雇佣者以及被雇佣者之间不平等关系的正义性可以受到质疑,同样,来自资本主义制度运转的收入和财富的分配以及货币在人们生活中发挥的作用也受到了质疑。”[13]

19世纪中叶,作为一支独立的政治力量登上历史舞台,无产阶级的斗争客观上影响了以往有关分配问题的观念、理论及其实践变革,促使分配正义的主题发生了根本转换。在围绕“雇佣者以及被雇佣者之间不平等关系的正义性”问题的论争中,以马克思为代表的主张对资本主义制度实行彻底革命的理论和以自由主义为代表的主张维护资本主义制度的理论,成为现代分配正义最具代表性的理论。这表明,现代分配正义的主题已经由慈善、政府义务与责任、权利等制度内的正义性问题向质疑资本主义制度本身的正义性转换:自由主义分配正义理论在将资本主义特殊的立宪政体普世化的基础上探讨分配正义的背景制度及其政策实践,而马克思则是在废除私有制的基础上探讨分配正义的。当然,这两种理论都是在继承人类分配正义理论的基础上发展演变而来的。

马克思的分配正义理论继承了人类思想史发展的成果,其中空想社会主义是重要的思想来源。最早呼吁“社会和经济正义”的应是柏拉图,他在《理想国》中为统治阶级建立了公共财产,说私有财产会产生意见分歧,让人专注于自私的欲望,而不是公共团体一分子的义务。当然,这里消除私有财产只是在统治者之间进行,财产和财富的不平等仍然存在于下层劳动人民中间。但是尽管如此,柏拉图开启了质疑私有财产合法性的先河,以后在反思人类不平等的根源时,私有财产成为批判的首要对象。作为柏拉图和莫尔的信徒,卢梭抨击私有财产是暴利和社会动乱的源头。空想社会主义者,无论是康帕内拉、摩莱里、马布利,还是圣西门、傅里叶、欧文,他们都把批判的矛头指向私有制,一再呼吁废除私有财产,认为私有制是人类一切不平等的根源。马克思吸收了空想社会主义的合理思想,把废除私有制作为无产阶级革命的根本任务,作为解决公平正义特别是分配正义问题的制度前提,而这正是区别于资产阶级思想家在资本主义私有制基础上探讨分配正义问题的根本所在。

近代启蒙思想家是现代分配正义理论特别是自由主义分配正义理论的重要思想资源,这些思想家们的思想对于罗尔斯的分配正义理论产生了深刻的影响。罗尔斯在哈佛大学讲了30多年的政治哲学史课程,最终以《政治哲学史讲义》为书名出版的其生前最后一部著作,名为政治哲学史讲义,实际只选取了近代以来的六位代表性人物,除了马克思是“作为自由主义的批判者而被关注”[14]外,其他五位如霍布斯、洛克、休谟、卢梭、密尔均是自由主义和契约论的代表性人物。罗尔斯在谈到卢梭时指出:“卢梭在洛克论述的基础上把社会契约论的理念引向了深入。他关于平等(和不平等)的地位和重要性的观念更为深刻也更为重要。作为公平的正义观念在这方面都更为紧密地遵循卢梭的思想。”[15]在谈到密尔对于其作为公平的正义观念产生的作用时,罗尔斯指出:“我并没有太多关注于密尔学说的整体性的功能。相反,我的目标是解释,在他明显是以一个边沁主义的信徒开场的讨论当中,又是如何设法以正义、自由和平等的原则(与作为公平的正义这一观念当中的相关原则差距不大)收场的,以致他的政治和社会学说——从他的整体的道德观念当中提取出来的——能够为我们提供某种现代而又全面的自由主义原则。”[16]

罗尔斯的上述表述,再清楚不过地说明启蒙思想家们的正义、自由和平等的原则对于他本人思想的形成所产生的深刻影响。罗尔斯的作为公平的正义是近代以来自由主义发展的当代最重要成果,强调的是平等的基本自由,罗尔斯的两个正义原则是:“(1)每个人对于一种平等的基本自由之完全适当体制(scheme)都拥有相同的不可剥夺的权利,而这种体制与适于所有人的同样自由体制是相容的;(2)社会和经济的不平等应该满足两个条件:第一,他们所从属的公职和职位应该在公平的机会平等条件下对所有人开放;第二,它们应该有利于社会之最不利成员的最大利益(差别原则)。”[17]这就是被塞缪尔·弗莱施哈克尔称作现代分配正义的“特别精确的定义”。自罗尔斯1971年发表《正义论》以来,被称为平等的自由主义流派的分配正义思想获得广泛传播,罗尔斯也因此成为现代分配正义的典型代表。

近代以来的自由主义发展还有另一重要流派,即极端的或自由至上的自由主义流派,在现代被称为保守的自由主义。被看作自由主义奠基人和整个19世纪思想界最重要的代表人物之一的赫伯特·斯宾塞,在他1851年出版的《社会静力学》中介绍了自然选择的进化概念,提出“适者生存”概念和政治项目不应该“干扰”生存竞争的观点,成为“社会达尔文主义者”的鼻祖。斯宾塞反对国家救济穷人,反对的理由就是既然穷人不适合生存,就应该被消灭。他认为贫穷是清除人类中不适合生存者的有效手段,就像疾病和干旱清除其它低劣动物物种一样。斯宾塞不妥协地相信财产权的神圣性和绝对性,他的一个重要的政治原则就是,每个人都有自由做他愿意做的任何事,只要不侵犯其他人同样的自由,这被认为是基本自由原则,而财产权是自由不可分割的一部分。

塞缪尔·弗莱施哈克尔总结了斯宾塞相信国家应该避免帮助穷人的理由,并由此开列了一个极端自由主义者发展演变的谱系。这些理由包括六个方面:(1)穷人是由一群不适合生存的人组成的,不管怎样帮助也起不了多大作用;(2)优胜劣汰的社会进化过程如果不受干预将消灭贫穷;(3)社会是无法控制的,所以政府试图解决贫困问题是注定要失败的;(4)这种政府企图将腐蚀慈善的美德;(5)这种企图将造成一系列法律问题,因为目标不明确;(6)这种企图将颠覆财产权,而这正是政府保护的首要目的。后继的自由主义者一般不再坚持(1)(2)条,他们更多选用(3)(4)(5)(6)条,最著名的路德维希·冯·米塞斯和弗里德里希·哈耶克特别强调第(3)条,米尔顿·弗里德曼和罗伯特·诺齐克特别强调第(6)条。[18]从自由主义发展演变的历史看,分配正义问题已经超出自由或平等的一般原则的争论,而进入更为具体的有关分配正义的对象、内容及其标准的确定上。

三 分配正义的价值指向、制度安排和政策实践

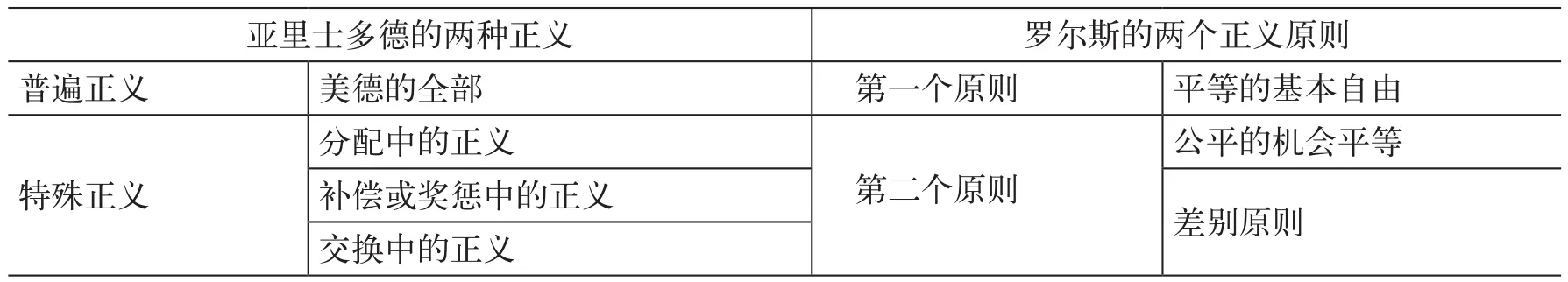

分配正义的演进理路表明,尽管从古至今不同的思想家在探讨分配正义的立场和内容等方面存有很大殊异甚至截然对立,但是,分配正义所内涵的实际要素并没有改变,变化的只是它们的表述形式和或显或隐的存在状态。这些要素包括三个层面:价值指向、制度安排和政策实践,而三者的互动构成现实社会的分配格局。对比亚里士多德和罗尔斯的分配正义,可以进一步印证上述判断(见表1)。

表1 亚里士多德与罗尔斯分配正义之比较

从表1中可以看到,亚里士多德和罗尔斯的分配正义在内容上的相异之处是显而易见的:亚里士多德的普遍正义是指美德的全部,而罗尔斯的第一原则是平等的基本自由;亚里士多德的特殊正义是指分配中的正义,补偿或奖惩中的正义,以及交换中的正义,罗尔斯的第二原则是指公平的机会平等和差别原则。但是,两种分配正义在结构安排和表述方式上基本一致,这是一个需要特别关注的现象。这种一致表现在,无论是美德的全部还是平等的基本自由,都申明了各自分配正义的价值指向,在此前提下,才有分配正义的制度安排和政策实践;反过来,制度安排和政策实践又进一步强化了价值指向。

分配正义的价值指向是指“为谁分配”,亦即是为少数人、多数人还是每个人;分配正义的制度安排是指“由谁分配”,亦即分配正义的制度设计和体制机制;分配正义的政策实践是指“分配的范围、内容和方式”,亦即分配正义的政策原则、目标及实施过程。在三者的关系中,“为谁分配”是分配正义的制度安排和政策实践的价值前提,价值指向决定分配正义制度安排并进而决定政策实践;“由谁分配”和“分配的范围、内容和方式”是价值指向现实化的具体操作,同时又对价值指向的固化和实体化。

“为谁分配”解决的是分配正义所指向的主体——是社会合作体系中的少数人、多数人还是每个人的问题,从分配正义历史演进过程中的三个转变,到现代分配正义的理论纷争;从马克思的分配正义理论,到自由主义分配正义理论的当代发展,我们可以清晰地看到:这些分配正义思想理论涉及不同的制度背景和具体分配政策诸多方面的分歧,但首要的分歧是有关分配政策受惠主体即价值指向的分歧。亚里士多德的普遍正义是指美德的全部,但这里的美德的全部如上所说只是针对等级制度中的人群而言,其特殊正义也是在等级制度内部应得的分配。因此,我们称这种分配正义为等级或差序分配正义,前现代思想家如西塞罗、奥古斯丁和阿奎那等基本都是沿着亚里士多德的这一思路论述分配正义的,阿奎那认为,就像按贵族制、寡头制和民主制等不同方式分配政治职务一样,分配正义的议题也可以采取这样的方式。[19]所不同的是,后继的思想家们加入了慈善,以作为等级或差序分配正义不足的补充和矫正。自由主义的分配正义理论所直接针对的就是等级制度,通过分配正义争得资产阶级自由和平等的权利,启蒙思想家和自由主义发展的各个流派都坚持这一进路,以致于罗尔斯将平等的基本自由作为其正义原则的第一个原则,并且和第二个原则中的公平的机会平等和差别原则按辞典式序列排列不可移易,我们把这种分配正义称之为平等分配正义。很显然,自由主义的分配正义相对于古代分配正义而言有两个进步:一是将平等和自由作为价值指向;二是资本主义的分配正义实践扩大了受益主体的范围。这是历史的进步,是需要特别予以肯定的。但是,自由主义的分配正义不仅有一个形式正义和实质正义的处置问题,而且如果不在包括财产权在内的权利等方面实现事实上的平等,平等的基本自由对于无产阶级和其他群体而言也只是止步于形式而不能获得真正的公平的机会,阶级间和群体间的差别也难以根本消除。正是基于自由主义分配正义的这一局限,空想社会主义把人类作为思考分配正义问题的主体基础,把批判矛头直指私有制。马克思立足于“人类社会或社会化的人类”[20]所要求的分配正义,把废除私有制作为无产阶级革命的根本任务,其正义性与自由主义分配正义所指向的主体显然不在同一层次。

由“为谁分配”的分析,我们还可以获得一个重要启迪,即如何理解分配正义的判断标准,这是长期以来争论不休的理论问题,同时也是难以达成共识的实践难题。通过分配正义的历史演进可以清晰地看到,分配正义的最终判断标准应是人,即“为谁分配”中的受惠主体,包括受惠主体的范围和受惠程度两个层面。受惠范围是指少数人、多数人和还是每个人,受惠程度是指人的权利的保障程度。人的权利在历史上有多种不同的划分,如完美权利和不完美权利,自然权利和社会权利,经济权利、政治权利、文化权利,生存权、发展权、享受权等等。就人的权利的实现而言,受益范围越大越正义,受益程度越高越正义;否则,就违反了正义。当然,这一判断标准是历史的具体的,而不是抽象的和超越客观条件的。进一步看,面向主体及其范围和程度的价值判断标准,同时也是制度安排和政策实践的正义性的判断标准。

如果说“为谁分配”是分配正义的价值指向和判断标准的话,“由谁分配”则是分配正义的制度保障。“为谁分配”解决的是“权利”问题,“由谁分配”解决的则是“权力”问题,权利只有依靠权力以及相应的制度设计和体制机制,权利的实现范围和程度才有制度保障。正是在这个意义上,罗尔斯指出:“正义是社会制度的首要价值,正像真理是思想体系的首要价值一样。”[21]历史上任何一种分配正义理论都既是特定社会结构的价值观念反映,或是未来社会制度建构的价值引领,又需要特定社会制度安排确保其落地生根,等级制度如奴隶制、封建制如此,自由资本主义制度如此,社会主义制度也是一样。罗尔斯在谈到其两个正义原则的政治价值时明确指出:“两个原则表达的都是政治价值”,认为“第一个原则表达了政治价值,而第二个原则表达的则不是政治价值”的看法是错误的。他认为:“社会的基本结构具有两种并列的功能(coordinate role),第一个原则适用于一种功能,第二个原则适用于另外一种功能。在一种功能中,基本结构规定和确保了公民之平等的基本自由(包括政治自由的公平价值),并建立了一种正义的立宪政体。在另外一种功能中,它提供了对自由和平等的公民而言最合适的社会正义和经济正义之背景制度。在第一种功能中所关注的问题是政治权力的获得和行使。为了贯彻自由主义的合法性原则,我们希望至少诉诸政治价值来解决这些问题,而这些政治价值构成了自由的公共理性的基础。”[22]罗尔斯虽然是从贯彻自由主义的合法性原则的角度谈论两个原则与政治价值的关系,亦即两个正义原则与立宪政体和背景制度的关系,其实所有分配正义的价值指向与社会制度都是这种相互作用的关系,只是罗尔斯作了深入的分析和表达。

作为政策实践的“分配的范围、内容和方式”,是分配正义的实现过程,在这一过程中,不同的分配正义理论、不同的社会制度背景,以及同一历史时期不同的分配正义理论,其实践效果是大不相同的。但是,在长期的理论探索和社会实践中,分配的范围在扩大,分配的内容越来越丰富多样,分配的方式越来越立体多元,这既是不争的事实,也是历史的进步。从范围上看,从按等级分配到按财产分配再到按劳分配的演进过程,就是一个分配范围和受益群体不断扩大的过程,也是分配正义不断扩展的过程。马克思通过对人类历史发展规律的科学分析,提出人类的最高理想是实现共产主义,其分配正义的范围超越了传统的民族国家范围,甚至超越了分配正义本身,是分配正义价值理想的真正实现。马克思这一思想的当代价值正在被重新认识。被称为罗尔斯学生中把罗尔斯在社会正义领域的抱负系统地和彻底地继承下来的人是涛慕思·博格(Thomas Pogge),他不仅是第一批对罗尔斯的国际正义学说提出批评的理论家,而且在此基础上系统地发展了自己的全球正义理论。他认为“罗尔斯最主要的保守假定在于他强调主要社会制度应局限于民族国家(nation-state)体制”。“因为民族国家体制是促成当下极端贫困和不平等的制度成因”。[23]无论是共产主义学说还是全球正义理论,尽管它们的实现需要相应的客观条件,但是,这些学说和理论的研究理路是与分配正义范围不断扩展的实际进程相一致的,在理论逻辑上是合理的,这也为我们在实践中判断分配正义范围的标准提供了理论依据。

分配的内容也有一个历史演变过程:从基本物品分配到资源分配;从自然基本善的分配到社会基本善的分配;从物质和财富分配到权利和自由分配;从机会资格分配到荣誉地位分配等等,昭示出分配的内容越来越丰富、层次越来越多样。与分配内容的丰富性一样,分配方式的立体多元也是大势所趋。古希腊的分配正义是对等级制度内道德行为的奖赏或不道德行为的惩罚,以后人们将视野投向穷人,才有了宗教慈善和救济与世俗慈善和救济,并从世俗慈善救济演变为救助穷人是政府的义务与责任,其人本依据就是人人都拥有的生存权和发展权。分配方式立体多元还表现在,分配方式既有直接的市场分配方式,也有间接的政府分配方式。间接的政府分配方式相对于市场而言实际是再分配方式,它是通过制定市场分配规则或改革市场分配规则完成初次分配,通过税收和公共服务完成第二次分配,通过鼓励社会资本投资慈善和公益等政策以及对个人善举的弘扬等政策实现第三次分配。而无论是直接的市场分配方式,还是间接的政府分配方式,都与政府密不可分,是政府义不容辞的责任。

注释:

[1]塞缪尔·弗莱施哈克尔:《分配正义简史》,吴万伟译,南京:凤凰出版传媒集团、译林出版社,2010年,第155页。

[2]王守昌:《西方社会哲学》,北京:东方出版社,1996年,第368页。

[3]尼杜拉斯·布宁、余纪元编著:《西方哲学英汉对照词典》,北京:人民出版社,2001年,第531页。

[4]塞缪尔·弗莱施哈克尔:《分配正义简史》,第24页。

[5]亚里士多德:《政治学》,吴寿彭译,北京:商务印书馆,1965年,第148页。

[6]汤姆·L.彼彻姆:《哲学的伦理学》,雷克勤译,北京:中国社会科学出版社,1990年,第331页。

[7]塞缪尔·弗莱施哈克尔:《分配正义简史》,第11、13、27、28页。

[8]亚当·斯密:《道德情操论》,蒋自强等译,北京:商务印书馆,1998年,第100页。

[9]塞缪尔·弗莱施哈克尔:《分配正义简史》,第32、36、38、75-77页。

[10]布罗代尔:《资本主义与物质生活》。转引自塞缪尔·弗莱施哈克尔:《分配正义简史》,第71页注释。

[11]塞缪尔·弗莱施哈克尔:《分配正义简史》,第69、71、73、100、108-113页。

[12]塞缪尔·弗莱施哈克尔认为:“‘分配正义’,又叫‘社会正义’或‘经济正义’,是当今许多人的说法。”(塞缪尔·弗莱施哈克尔:《分配正义简史》,第1页。)这种说法在罗尔斯那里可以得到印证。约翰·罗尔斯在谈到两个正义原则的功能时指出:“在另外一种功能中,它提供了对自由和平等的公民而言最合适的社会正义和经济正义之背景制度。”(《作为公平的正义——正义新论》,姚大志译,上海:上海三联书店,2002年,第76-77页。)

[13]布莱恩·巴利:《社会正义论》,曹海军译,南京:江苏人民出版社,2012年,第5页。

[14]约翰·罗尔斯:《政治哲学史讲义》,杨通进等译,北京:中国社会科学出版社,2011年,第483页。

[15]约翰·罗尔斯:《政治哲学史讲义》,第273—274页。

[16]约翰·罗尔斯:《政治哲学史讲义》,第324页。

[17]约翰·罗尔斯:《作为公平的正义——正义新论》,第71页。罗尔斯在1971年出版的《正义论》中提出了著名的正义两个原则,在时隔30年后的2001年,罗尔斯出版了《作为公平的正义——正义新论》一书,对正义的两个原则作了修订,因此我们以他最后修订的这个版本为准。特此说明。

[18]塞缪尔·弗莱施哈克尔:《分配正义简史》,第120、121、124、128页。

[19]塞缪尔·弗莱施哈克尔:《分配正义简史》,第28页。

[20]《马克思恩格斯文集》第1卷,北京:人民出版社,2009年,第506页。

[21]约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏等译,北京:中国社会科学出版社,1988年,第1页。

[22]约翰·罗尔斯:《作为公平的正义——正义新论》,第76-77页。

[23]涛慕思·博格:《实现罗尔斯》,陈雅文译,上海:上海译文出版社,2015年,第11、12页。

责任编辑 余 茜

作者简介:史瑞杰,天津师范大学政治与行政学院、政治文化与政治文明建设研究院教授,博士生导师,天津市,300387。

基金项目:国家社会科学基金重点项目“面向公平正义和共同富裕的政府再分配责任研究”(13AZZ001)

中图分类号:D09

文献标识码:A

文章编号:1006-0138(2016)03-0005-08