怎样测量腐败:国内外腐败测量方法述评

2016-05-28季程远

文/江 卓 季程远

怎样测量腐败:国内外腐败测量方法述评

文/江 卓 季程远

摘要:腐败伴随着权力而产生,在各个历史阶段、各种政治体制中都有发生,早已引起研究者的注意。但是对于腐败的实证研究,一直被缺乏观测数据所困扰。直到近期,关于腐败程度、腐败发展的测量才逐渐发展起来,但各种测量方法都不同程度地受到批评和质疑。测量是实证研究的基础,腐败测量的发展推动着腐败实证研究的进步。腐败的测量,可以分为主观测量和客观测量。主观的腐败测量经历了感知腐败指数测量,到行贿腐败的直接测量,再到随机化回答、条目计数测量腐败的调查实验测量的三个发展阶段;客观腐败的测量为了规避主观测量的误差而产生,目前有依靠司法部门发布的腐败案件数据、通过媒体采集的腐败案例数据、通过价格或总额比较的腐败测量、个案追踪调查数据四种思路。调查实验、大数据挖掘在腐败测量中将是新兴的工具。

关键词:腐败测量;敏感性问题;主观测量;客观测量

一 引 言

腐败伴随着权力而产生,在各个历史阶段、各种政治体制中都有发生,早已引起研究者的注意。但是对于腐败的实证研究,一直被缺乏观测数据所困扰。直到近期,关于腐败程度、腐败发展的测量才逐渐发展起来,但各种测量方法都不同程度地受到批评和质疑。这是因为,腐败测量确实是一项难度极高的工作。首先,对于腐败,并不存在一个广为接受的定义,腐败可以被宽泛地定义为“滥用权力获取非法收益”,但是对于操作化的测量,这种定义将难以适用,因为现实生活中腐败的类型太多,我们无法穷尽。透明国际的“全球清廉指数”(Corruption Perceptions Index, CPI)将腐败定义为“滥用公职角色谋取私利”,将腐败限于与公共权力相关的领域,这也是最常见的定义;而“行贿指数”(Bribe Payers Index, BPI)则将腐败等同于行贿。不同的研究目的,会采纳不同的定义,从而造成基于不同定义进行的操作化测量的混乱。

其次,腐败伴随着权力而诞生,只要存在自由裁量的权力,腐败随时随地都可能发生,腐败变化的幅度、范围、速度都不确定,加以测量就更为困难。再次,腐败作为一种敏感、非法的隐蔽交易,在被直接询问时,人们往往倾向于低报瞒报。甚至,一些文化中普遍的腐败使得人们对某些腐败行为习以为常,这些都可能导致对腐败程度的测量被低估。在腐败定义和本质仍然模糊的情况下,腐败的测量是不可为而必须为之的事,原因在于,人们迫切需要借此了解一个地方一段时间的腐败程度、腐败趋势、腐败模式,从而实证地了解腐败产生的原因以及腐败的后果,以应对腐败的发生和蔓延,评估反腐败政策的效果。

随着新的方法和技术以及新的研究设计的发展,测量的难点逐渐被化解,腐败的测量逐渐发展起来。腐败测量的构建目前主要有两种路径,一种是利用主观打分或自报来构建腐败指数,另一种则是各种客观数据构建腐败指数。前者主要依靠专家和知情人士打分或民意调查数据构建腐败指数。后者依靠各类公开资料收集客观数据(如腐败案件数)来测量腐败。其中,利用主观数据的构建经历了从宏观感知为基础的腐败测量阶段,到微观个人经历为基础的腐败测量阶段的革命性变化。本文将综合国内外已有的成果作出梳理,并尝试指明腐败测量的发展方向。

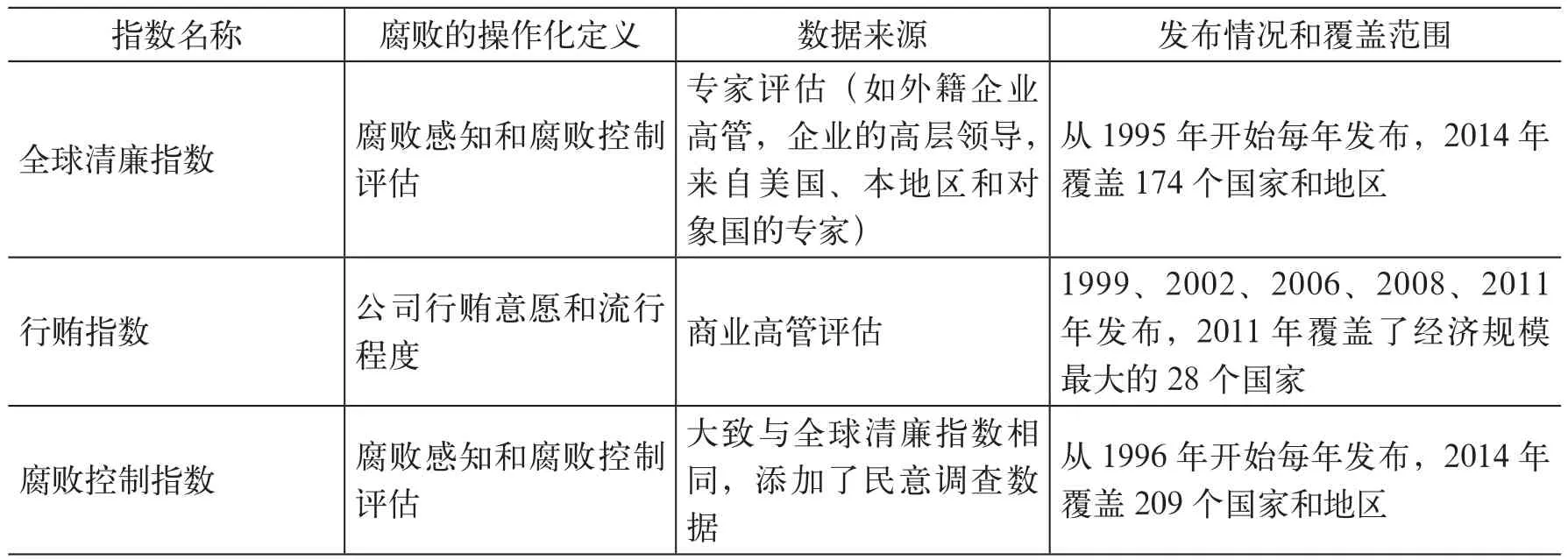

表1 主要的三种腐败感知指数概况

二 基于感知的腐败指数

表1汇总了目前最为流行的三种基于感知的腐败指数的简要情况。基于感知的腐败指数测量开始于20世纪90年代中期,以1995年首次发布的透明国际的“全球清廉指数”和1996年首次发布的世界银行的“腐败控制指数”为标志,其中,“腐败控制指数”是“世界治理指数”(Worldwide Governance Indicators, WGI)六个二级指标中的一个。评估的数据来源于专家、记者、商业高管等知情人的打分。询问对腐败的感知评价相对于询问个人实际的腐败经历较为容易,通过被调查者的感知来评估一国腐败的程度。透明国际还发布了“行贿指数”,通过商业高管的打分来评估在一国行贿的意愿和腐败的程度。

这些腐败指数的发布推进了人们对腐败的认识,尤其是为大样本的数理统计分析提供了理想的数据基础,使得历时和跨国比较成为可能,大量比较研究应运而生。但是,这些指数对于真实的腐败水平的度量仍然是不完美甚至有错误的。最主要的质疑在于,这些腐败指数都为聚合指数,因采用多种数据构造而备受争议。[1]例如2014年的“全球清廉指数”数据源包括12种,2014年的“世界治理指数”中的“腐败控制指数”更高达22种,虽然数据来源扩大了,但是测量的结果仍然受到多种质疑。

首先,聚合数据测量的准确性还有待提高。不同调查的研究目的不同,关注腐败的方面就不同,变量操作化、题干的设计也不同,还要加上受访者理解的不同,每一个过程都有偏差的可能,而聚合数据采用十多种来源就可能导致最后的腐败指数谬以千里。例如,贿赂官员和挪用公款都是腐败的行为,但是不加说明就会让获得的腐败感知指数有偏差。[2]

另外,聚合数据的方法众多,采用不同的方法,结果就不同。根据全球清廉指数团队和腐败控制指数团队的公开资料,两者避免使用单一数据来源,是希望通过扩大数据来源以减少测量误差。但是,扩大数据来源并不会消除测量误差,反而可能引入了人为误差。例如,数据总是存在缺失,尤其是数据来源中包含的区域性测量,在其他地区就全部缺失了。“全球清廉指数”的数据来源之一是非洲开发银行治理指数,该指数显然不会包含其他大洲的数据,而缺失值处理本身就会影响最终的聚合数据。如过勇和宋伟重复了全球清廉指数的计算,就对其科学性和解释力作出了批评。[3]

全球清廉指数本质上是一种指标的均值计算,腐败控制指数则是一个腐败潜变量的构建。[4]前者要求至少有三种数据来源,而后者只要有一种就得出腐败指数,[5]因而腐败控制指数得以覆盖到几乎所有国家和地区(2014年为209个)。目前两个团队使用相似的数据来源进行指数估算,后者增加的主要是民意调查数据,因而两个指数一直呈现高度的相关关系,每年的相关系数都在0.9以上,在一定程度上,这缓解了对两种数据定义和聚合策略的质疑。[6]显然聚合方法有优劣之分,需要讨论和改进,因而研究者更大的诉求在于指数构建的透明化。幸而近年来这些腐败指数的制备细节正在公开透明的道路上前进,研究者可以对此进行讨论以促进聚合数据处理。

其次是数据的内生性问题。作为历时数据,指数的制备者需要考虑纵向延续和可比性。在不断添加新的数据来源的背景下,为了保证这一点,指数制备者会将上一期的数据作为这一期的参考,纳入制备。[7]这种数据的内生性会使得错误得以累积。

最后,更核心的问题是,以上三种都是基于专家或民众的感知,它们与一些理论上重要的预测变量相关性尚可,如经济发展程度、民主程度、新闻自由程度等,但是与实际的腐败经历的相关性却不佳,[8]这种不一致表明感知测量和客观实际之间存在着一定的距离。个人的腐败经历对个人的腐败感知的预测作用有限,更不用说不同文化语境中的系统性的感知差异。[9]如Olken在印度尼西亚跟踪调查了乡村道路建设中的腐败状况,他比较了村民感知的腐败和实际的腐败之间的差异,他发现虽然两者之间有正向关系,但程度很弱。他认为村民感知的腐败状况存在偏误,关键是因为村民需要猜测那些他没有亲身经历又非常隐蔽的腐败行为。同时,令人意外的是,村民本身的个人特征如受教育水平,比腐败行为本身能更好地预测腐败感知,这也证实,感知的腐败指数很大程度上并不来源于实际腐败行为。他最后指出,如果构建的腐败指数是一个对不同工程或国家的评估,错误的累积可能产生系统性的误差。[10]

感知的腐败指数虽然存在以上问题,但是由于透明国际和世界银行的巨大影响力,其主要产品“全球清廉指数”和“腐败控制指数”仍然受到全球各地的重视,每年的发布都是对腐败的新一轮讨论的开始。

三 腐败的主观测量

从表1三种腐败指数的数据来源看,历史最久、最广为接受的清廉指数只使用专家评估法,腐败控制指数添加了一些民意测量数据,但是赋予权重较低。为什么民意调查的数据权重低?这就涉及到了腐败测量最困难的部分——社会意愿偏差(social desirable bias)。民意调查通过受访者自报来获取数据,人们往往倾向于否认社会不希望的行为或承认社会所希望的行为,[11]这就导致在调查敏感性问题或涉及社会规范问题时,受访者倾向于隐藏对自己不利的行为,使得调查结果系统性偏向那些价值“正确的”或者社会提倡的行为,造成测量误差,进而导致有偏估计。[12]腐败经历一直就是最容易受到社会意愿偏差影响的议题。

早期的测量通过添加一道访问员填答的题目来识别受访者的不实回答,即请访问员记录受访者问卷填答的可信度。但是这种方法是不准确的,访问员记录的答案是整个问卷填答的可信印象,而非针对腐败测量的印象。后来,为了直接测量腐败,其操作化定义收窄,将腐败限定在行贿这一个方面。因为在大多数情况下,行贿产生的羞耻感显然比被索贿低,因而人们对行贿的隐瞒不会像隐瞒自身腐败行为那么严重。在此基础上,企业和个人的行贿行为成为许多研究的关注点,询问更知情的企业负责人和高管成为共同选择。这种企业层面的调查开始于20世纪90年代,由世界银行首先采用。世界银行中的“企业调查”(World Bank Enterprise Survey, WBES)以及世界银行与欧洲银行合作的“商业环境和企业绩效调查”(Business Environment and Enterprise Performance Survey, BEEPS)是这一类型调查的样板,它们采用概率抽样方法抽取所在国的企业,询问企业负责人和高管行贿的状况。其中,随着调查的更新,前者目前已经覆盖了全球145个国家和地区,具有非常大的影响力。“企业调查”关于腐败的指标共有13个,涉及行贿经历、行贿深度、行贿流行度(频率、多个可以换取的公共物品类别)。一些研究者也通过这种路径测量腐败,例如,Svensson对乌干达的企业的调查,借此评估乌干达企业的行贿成本。[13]国际刑事犯罪受害者调查(International Crime Victim Surveys,ICVS)询问受访者所在国政府官员在公共物品供给过程中的索贿行为。它从相反的角度来进行数据搜集,相同点在于受访者和企业调查中的企业负责人和高管都是受害人,他们都有真实回答的意愿。国际犯罪受害人调查从1987年开始,以三到五年为一个周期,到2010年进行了六轮,共涉及80多个国家和地区。Mocan利用这一数据发现高收入和高教育水平者更可能被索贿。[14]

批评者认为将腐败等同于贿赂是有失偏颇的,贿赂仅仅是腐败的一个方面,这可能导致对腐败原因和结果的误判。[15]但是由于良好的移植性,行贿数据是目前唯一在腐败直接测量领域达成共识的操作化方案,这种测量方案的定型对于跨时空比较大有裨益。Olken & Barron通过对6000余个印尼Aceh省过境卡车司机的行贿数据,发现这些腐败费用在运输成本中的比例已经超过了司机的收入所占比例。[16]Sequeira & Djankov使用南非和莫桑比克港口清关时观察到的贿赂数据,估算了腐败的经济成本和扭曲效应。[17]这些方法仍然是直接询问的方法,虽然受访者感受到的敏感性有所减弱,但依然存在低报和夸张的可能。原因在于高管的自我保护心理和民众的民粹心理。

随机化回答技术(Randomised Response Technique, RRT)[18]和条目计数法(Item Count Technique, ICT)[19]是降低受访者社会意愿偏好的良好方法,随机化回答技术使得只有受访者自己知道他是否需要对敏感问题作出真实回答,而条目计数法使得只有受访者自己知道在列举的若干项情况中,他究竟符合几项(而不是哪几个),两种方法的本质都是通过增加受访者和访问员现场的信息不对称来消除受访者隐瞒敏感问题真实回答的担心。当然,数据采集后,通过特定的分析识别,研究者是可以评估敏感题项的真实状况的。

Azfar & Murrell、Clack et al.使用抛硬币的随机化回答技术来识别“沉默者”,并估算腐败行为被低估的比例。[20]Lensvelt-Mulders et al.指出这种抛硬币的方法可以减少38%~45%的低报。[21]具体方法是让受访者回答问题前都自行抛一下硬币,如果硬币是正面,受访者只需回答“是”,而如果是反面,则请受访者如实回答问题。在这种情况下,如果受访者是诚实的,那么至少一半的答案将为“是”。如果最终的结果中“否”超过了一半,超过的比例就是调查中的“沉默者”(reticent respondent)。此处的沉默者就是那些故意给出错误答案的受访者。

但是,随机化回答技术和条目计数法无法获取每一个个体的真实信息,研究者只能通过大样本的统计来估算敏感问题的回答状况,这就导致个体的其他变量难以被纳入来进行更进一步的因果推断统计,只能停留于描述性分析。最近,一些新的方法和技术被开发出来,列举实验(list experiment)作为条目计数法的一种,有了革命性的发展。Blair和Imai基于贝叶斯统计学提出了列举实验的多变量分析方法,可以考察自变量对因变量(列举实验题)的影响关系。[22]

以上两部分讨论了主观汇报的腐败测量,感知的腐败系数在国家层面的实证研究中多有应用,而直接测量的行贿数据和新兴的随机化回答技术在亚国家层面也有了长足进步。但为了应对两类数据存在的问题,客观数据成为新的选择,尤其是在经济学研究中。

四 腐败的客观测量

民意调查数据有其固有缺陷,如Knack认为,有腐败行为的受访者不会真实汇报腐败行为,而没有腐败行为的受访者评估的腐败又不够准确,由此利用客观数据测量腐败成为一种新尝试。[23]客观数据主要来源于四种渠道:

第一种是官方数据,主要为司法部门发布的腐败案件数据,操作化方案包括职务犯罪的立案数或者查处数,每万名公务员中的腐败案件数,每万名居民中的公务员腐败案件数。Goel & Nelson开创了这一腐败测量模式,使用美国各州每十万人的联邦公共腐败数度量腐败,他发现了腐败的邻居效应。[24]相似的操作化方法在国内研究腐败的经济学者中得到广泛应用,他们采用的数据来源于人民检察院每年立案侦查贪污受贿、渎职案件数,即职务犯罪立案数度量;职务犯罪立案数与公职人员数之比;职务犯罪立案数与当地人口数之比。

第二种是研究者自建的各种案例库和样本库,主要是腐败案件、腐败官员。王一江等整理了130个腐败官员案件,考查了影响官员腐败金额的因素。[25]乔德福收集了1983-2012年来自人民网、新华网、人民日报、中国纪检监察报、检察日报等官方媒体的142个市级四套班子“一把手”腐败案例,分析了腐败状况、特征及趋势,并探讨了腐败的根源。[26]乔德福又整理了省部级一把手腐败特点,并描述了他们的腐败特点,提出了一些对策。[27]聂辉华和王梦琦收集了2003-2013年中央纪委监察部网站、财新网、搜狐网、网易等新闻媒体的报道的厅局级副职以上352个腐败官员案例,获取了官员被抓时间、性别、任职省份、年龄、级别、任职等信息,分析了“两会”周期与反腐败的关系,探讨了最优反腐力度问题。[28]

第三个有效方法是通过价格或总额比较。价格比较就是聚焦于价格,估算腐败的程度。Di Tella & Schargrodsky考查了阿根廷公立医院投入,并观察到在反腐败运动中,一些投入品的价格出现了下降,并由此估算了医院采购部门腐败程度的下限。[29]Hsieh & Moretti考查了伊拉克的联合国石油换食品项目,通过比较项目前后石油价格的方式估算了项目腐败的规模。而总额比较,一般是比较同一笔款项在两个场景中的差距,从而估算腐败水平。[30]Reinikka & Svensson的研究开创了这一设计,通过比较中央发放的教育资助和学校实际收到的资助额,评估了乌干达的腐败水平。[31]Fisman & Wei比较了中国香港和中国内地的进口额和出口额的差异,评估了逃税行为。[32]

第四种是个案追踪调查数据。McMillan & Zoido利用秘鲁藤森总统的秘密警察主管记录的行贿记录资料,描述了官员、法官和媒体的贿赂额。[33]Olken对印度尼西亚乡村道路建设项目的跟踪调查,他的团队对项目建设进行了审计,从材料成本、人工成本等方面对每条道路进行了评估,形成对腐败的估计。

利用客观数据进行研究的优点显而易见,数据直接反映腐败某一方面的实际状况,因而显得更为真实可信,但一些问题也严重困扰着研究者。官方发布的腐败案件数据,可能因法律的修订而导致统计口径发生变化。贪污一万元在几十年前可能已经是大案要案,但在今天可能达不到立案的最低数额,这类问题阻碍了面板数据分析。第二种数据往往通过公开资料收集,首先数据的收集可能有缺漏,其次数据已经是三手资料,大量细节已经损失掉了。第三种数据的使用也需要非常小心,如批评者对Reinikka & Svensson的研究就指出,在乌干达的一些学校,财务记录非常糟糕,采纳这些记录进行评估可能导致腐败行为被严重低估。第四种数据的采集成本很高,事实上在世界银行资助下,Olken组织了100余人的研究团队,前后历时一年才完成数据采集。

五 总结与讨论

本文梳理了国内外对腐败的实证研究使用的测量方法。大致上,主观的腐败测量经历了感知腐败指数测量,到行贿腐败的直接测量,再到随机化回答、条目计数测量腐败的调查实验测量的三个发展阶段。以透明国际、世界银行发布的全球清廉指数和腐败控制指数为代表的感知腐败指数在比较政治领域占有主导地位。贿赂(包括行贿和被索贿)作为腐败的一个方面,由于可以规避直接测量腐败的社会意愿偏差,是直接测量腐败的共识性操作方案,在亚国家层面的分析中越来越流行,成为民意调查中腐败测量的主导模式。以随机化回答、条目计数法为代表的调查实验方法正逐渐兴起,有望进一步改进腐败的直接测量,列举实验等新技术在腐败测量领域具有良好前景。

同时,为了规避主观测量的误差,客观腐败测量也得到了长足发展,目前有四种主要的数据来源。司法部门发布的腐败案件数据,在经济学研究中占有主导地位。通过价格或总额比较和个案跟踪是腐败研究中良好研究设计产生优秀研究成果的典范,其腐败测量思路在国内研究中尚未得到很好借鉴。国内研究者通过媒体采集的腐败案例数据大部分仍停留于描述分析,因而具有进一步开发的可能。

注释:

[1]Paul M.Heywood, Jonathan Rose, “‘Close but No Cigar’: The Measurement of Corruption”,Journal of Public Policy, Vol.34,no.1(2014),pp.507-529.

[2]Johann Graf Lambsdorff,“Corruption Perceptions Index 2004”, Global Corruption Report,Vol.2005, pp.233-238.

[3]过勇、宋伟:《清廉指数的腐败测评方法与局限性》,《经济社会体制比较》2013年第5期。

[4]Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, “Measuring Governance Using Cross-Country Perceptions Data”, International Handbook on The Economics of Corruption, Vol.52(2006).

[5]Daniel Treisman, “What Have we Learned About the Causes of Corruption From Ten Years of Cross-National Empirical Research?”, Annual Review of Political Science, Vol.10(2007), pp.211-244.

[6]Jakob Svensson,“Eight Questions About Corruption”, The Journal of Economic Perspectives,Vol.19, no.3(2005), pp.19-42.

[7]Staffan Andersson, Paul M.Heywood,“The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency International's Approach to Measuring Corruption”,Political Studies, Vol.57,no.4(2009),pp.746-767.

[8]William Lockley Miller, AB.Grodeland,Tatyana Y.Koshechkina: A Culture of Corruption?:Coping with Government in Post-Communist Europe,Central European University Press, 2001.

[9]Claudio Weber Abramo,“How Much Do Perceptions of Corruption Really Tell Us?”,Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, Vol.2(2008),pp.3.

[10]Benjamin A.Olken,“Corruption Perceptions Vs. Corruption Reality”, Journal of Public economics, Vol.93, no.7(2009), pp.950-964.

[11]Wilfred J.Zerbe, Delroy L.Paulhus,“Socially Desirable Responding in Organizational Behavior: A Reconception”, Academy of Management Review, Vol.12, no.2(1987),pp.250-264.

[12]Robert A.Peterson, Roger A.Kerin,“The Quality of Self-Report Data: Review and Synthesis”, Review of Marketing, Vol.(1981),pp.5-20.

[13]Jakob Svensson, “Who Must Pay Bribes and How Much? Evidence From a Cross-Section of Firms”, The Quarterly Journal of Economics,Vol.118, no.1(2003), pp.207-230.

[14]Naci Mocan, “What Determines Corruption?International Evidence From Microdata”, Economic Inquiry, Vol.46, no.4(2008), pp.493-510.

[15]Charles Kenny, “Measuring and Reducing the Impact of Corruption in Infrastructure”, World Bank Policy Research Working Paper, no.4099,2006; Stephen Knack, “Measuring Corruption in Eastern Europe and Central Asia: A Critique of the Cross-Country Indicators”, World Bank Policy Research Working Paper, no.3968,2006.

[16]Benjamin A.Olken,Patrick Barron,The Simple Economics of Extortion: Evidence From Trucking in Aceh, National Bureau of EconomicResearch Cambridge, Mass., USA,2007.

[17]Sandra Sequeira, Simeon Djankov,An Empirical Study of Corruption in Ports, Munich Personal RePEc Archive, 2010.

[18]Stanley L.Warner, “Randomized Response:A Survey Technique for Eliminating Evasive Answer Bias”, Journal of the American Statistical Association, Vol.60, no.309(1965), pp.63-69.

[19]Damaraju Raghavarao, Walter T.Federer,“Block Total Response as an Alternative to the Randomized Response Method in Surveys”,Journal of the Royal Statistical Society. Series B(Methodological), Vol.1979, pp.40-45.

[20]Omar Azfar,Peter Murrell, “Identifying Reticent Respondents: Assessing the Quality of Survey Data On Corruption and Values”, Economic Development and Cultural Change, Vol.57,no.2(2009), pp.387-411; George RG Clarke,Klaus S.Friesenbichler, Michael Wong, “Do Indirect Questions Reduce Lying About Corruption&Quest;Evidence From a Quasi-Field Experiment”,Comparative Economic Studies, Vol.57,no.1(2015), pp.103-135.

[21]Gerty JLM Lensvelt-Mulders, Joop J.Hox,Peter GM Van Der Heijden, “How to Improve the Efficiency of Randomised Response Designs”,Quality and Quantity, Vol.39, no.3(2005),pp.253-265.

[22]Graeme Blair, Kosuke Imai,“Statistical Analysis of List Experiments”, Political Analysis,Vol.20, no.1(2012), pp.47-77.

[23]Stephen Knack, “Measuring Corruption in Eastern Europe and Central Asia: A Critique of the Cross-Country Indicators”, World Bank Policy Research Working Paper, no.3968,2006.

[24]Rajeev K.Goel, Michael A.Nelson,“Are Corrupt Acts Contagious?: Evidence From the United States”, Journal of Policy Modeling,Vol.29, no.6(2007), pp.839-850.

[25]王一江、迟巍、孙文凯:《影响腐败程度的权力和个人因素》,《经济科学》2008年第2期。

[26]乔德福:《改革开放以来市 “一把手”腐败案例研究报告——基于142个市 “一把手”腐败案例分析》,《理论与改革》2013年第5期。

[27]乔德福:《省部级一把手腐败特点、趋势和风险防控机制创新——基于改革开放以来 54 例省部级—把手腐败案调查思考》,《理论与改革》2014年第3期。

[28]聂辉华、王梦:《政治周期对反腐败的影响——基于2003~2013年中国厅级以上官员腐败案例的证据》,《经济社会体制比较》2014年第4期。

[29]Rafael Di Tella, Ernesto Schargrodsky,“The Role of Wages and Auditing During a Crackdown On Corruption in the City of Buenos Aires”, Journal of Law and Economics, Vol.46,no.1(2003), pp.269-292.

[30]Chang-Tai Hsieh,Enrico Moretti,Did Iraq Cheat the United Nations? Underpricing, Bribes,and the Oil for Food Program, National Bureau of Economic Research,2005.

[31]Ritva Reinikka, Jakob Svensson, “Local Capture: Evidence From a Central Government Transfer Program in Uganda”, The Quarterly Journal of Economics, Vol.119, no.2(2003),pp.679-705.

[32]Raymond Fisman, Shang-Jin Wei:The Smuggling of Art, and the Art of Smuggling:Uncovering the Illicit Trade in Cultural Property and Antiques, National Bureau of Economic Research,2007.

[33]John McMillan,Pablo Zoido, “How to Subvert Democracy: Montesinos in Peru”, Journal of Economic Perspectives, Vol.18, no.4(2004),pp.69-92.

责任编辑 余 茜

作者简介:江卓,北京大学政府管理学院博士研究生,北京市,100871;季程远,北京大学政府管理学院博士研究生,北京市,100871。

中图分类号:D630.9

文献标识码:A

文章编号:1006-0138(2016)03-0122-07