是人民战争而非“人海战术”

2016-05-23黄瑶

黄瑶

1946年2月,后来成为著名历史学家的黄仁宇曾作为国民党军的一个幕僚,随东北保安司令部副司令长官郑洞国到达东北,在东北待了4个月。在郑洞国的司令部,黄仁宇负责“接收战地电话的讯息,汇集战情报告,参加参谋会议,接待外国特派员”。他虽然有时也到前线去,将弹药运交前线部队,但并没有实际参战。

黄仁宇在东北的这4个月,正值国民党军汹涌北进,攻占本溪、四平,随后分路狂追东北民主联军。这一时期可以说是国民党军在东北的巅峰期。就在这凯歌声中,黄仁宇参加赴美国进修的考试,考中后便赴美,入陆军参谋大学,1947年结业归国后,任国防部参谋。

黄仁宇在东北的这段经历和他后来得到的国民党军节节败退的消息,形成了巨大的反差。对此,黄仁宇很不理解。他说:“内战在我心中留下一些无解的问题,让我有时觉得矛盾不安。我转念历史系,原因之一就是要消除这些疑虑。”然而,黄仁宇将这种大历史观用于东北的战事,却推导出东北民主联军所以取胜是因为使用了“人海战术”,这就让人难以苟同。

从战术层面说,东北民主联军运用的是“一点两面”“三三制”而非“人海战术”

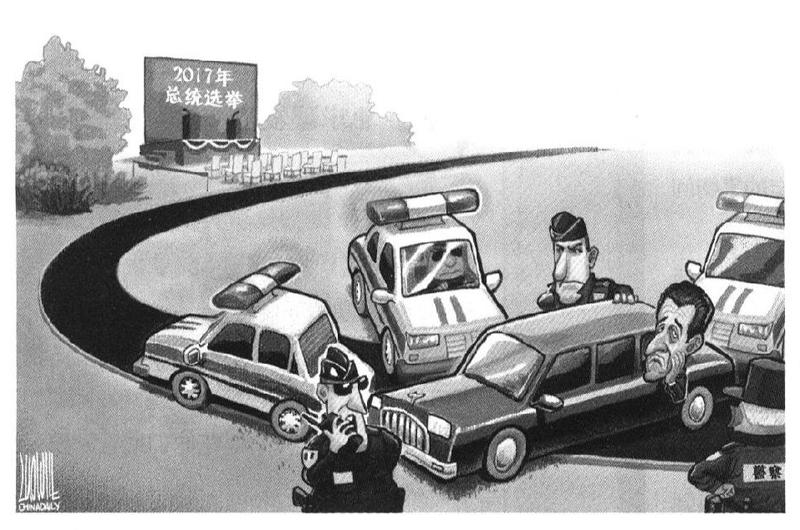

国民党的宣传机构为解释装备精良的国民党军在战场上何以屡吃败仗,通常爱用“人海战术”描述解放军的进攻。

黄仁宇写道:“一位新一军总部的参谋对我形容何谓‘人海战术’。他说:‘他们会在前线摆出1000人,但空间只有几百码宽,通常只能容纳下一个连。你会想,这些人不傻,他们只是疯了!但让我问你,你可以砍杀多少人呢?400、500或甚至600人?你把这些人打成碎片,可是这些人的后面还有几百人在那里。相信我,他们绝对可以收拾你和你的机关枪。’”

这名参谋所说给人的印象是,东北民主联军的指战员似乎是赤手空拳或者拿着冷兵器一窝蜂地向前冲,任由守军“砍杀”和“打成碎片”。难怪黄仁宇听了后,将守军的行动称为“大屠杀”。然而,这些实际上是当时国民党军打败仗后为自己辩解的陈词滥调。不过,通过这些陈词滥调,也可以看到战斗的些许真相。这表现在那名参谋的三句话中。第一句是“他们会在前线摆出1000人,但空间只有几百码宽”;第二句是“这些人不傻,他们只是疯了”;第三句是“相信我,他们绝对可以收拾你和你的机关枪”。

先说第一句,“他们会在前线摆出1000人,但空间只有几百码宽”,这同林彪提出的“一点两面”战术有一丁点儿的交集。且看林彪是怎么说的:

在战略战役的作战部署上,都应当反对平均主义,反对平分兵力,反对同时进攻几个目标。在战略上应在几路中选一路打,以五六个团攻敌一个团;在战役上对于所欲打之一路敌人,应当详细侦察他所处的地形,在他整个的阵地上找出他地形上最大的弱点及其他弱点在什么地方,而将我军进攻的火力兵力最大部分,采取并列纵队和纵深配备用在这个狭窄的地段上,由这个弱点里像尖刀一样地刺杀进去(不是像宽刀一样的砍的方式)。这就是我们所谓“一点两面”战术的“一点”。

这“一点”战术体现了毛泽东的军事思想。1946年9月16日,毛泽东在《集中优势兵力,各个歼灭敌人》中指出:

在战术的部署方面,当我军已经集中优势兵力包围敌军诸路中的一路(一个旅或一个团)的时候,我军担任攻击的各兵团(或各部队),不应企图一下子同时全部地歼灭这个被我包围之敌,因而平分兵力,处处攻击,处处不得力,拖延时间,难于奏效。而应集中绝对优势兵力,即集中六倍、五倍、四倍于敌,至少也是三倍于敌的兵力,并集中全部或大部的炮兵,从敌军诸阵地中,选择较弱的一点(不是两点),猛烈地攻击之,务期必克。得手后,迅速扩张战果,各个歼灭该敌。

再说第二句,那名参谋说东北民主联军的指战员并“不傻,他们只是疯了”时,我们可以认为这是他对东北民主联军指战员勇敢精神不能理解的一种说法。这种勇敢精神表现在攻击主攻点时应该猛打猛冲。对此,林彪说:

对于所选定的主攻点上,应将各种机关枪、各种炮秘密地尽量地接近敌人,适当地配备起来,以便统能向主攻目标射击,并于同时猛然开火,这就是我们所谓“猛打”。这种火力用法,它是反对零零碎碎打的,反对把火力到处分散使用的。

在主攻点上,火力猛然开始射击后,我突击部队应乘此际敌人发呆发慌时,一时拿不出主意和来不及调兵时,猛烈冲锋,跃然奋进,以刺刀、手榴弹向前冲去。以刺刀刺杀敌人,不敢以刺刀杀敌的不算最勇敢的部队和战士。我军必须建立刺刀血战的威风和随手榴弹的飞出爆炸而猛进的勇气。这就是我们所谓“猛冲”。

林彪对进行主攻的部队的要求是有“刺刀血战的威风和随手榴弹的飞出爆炸而猛进的勇气”,在进攻时是不是一窝蜂地往前冲呢?不是。早在1944年,林彪在陕甘宁边区部队高干会议上所作的《今年怎样练兵》的讲话中就说:“今后我们的战争,是在近代使用火力的战争条件之下,用集团的冲锋目标太大,如果被人家的大炮和机关枪射击的时候,损失就太大了。因此现在我们要教育战斗员三五成群的战斗,一个两个的去战斗。”到东北后,林彪又提出“三三制”的队形,即每一个班都形成几个战斗小组,交叉掩护,利用地形、地物向前跃进。林彪指出:“在战略上要集中兵力,战役上‘一点两面’,而在战术上、战斗动作上却是分散兵力,稀疏兵力。”

总之,在向“一点”进攻的指战员乃是部队中的精锐,是用在刀刃上的好钢,既有勇气,又有技术战术,而非乌合之众。稍有一点军事常识的人都知道,徒手的老百姓是无法驱赶上战场的,那只能招致混乱而打败仗。其次,进攻一方将集中尽可能多的炮和机枪,配备使用,并非赤手空拳。进攻一方是不会任由防守者“砍杀”和“打成碎片”的。

从战略层面说,解放军取胜之道是人民战争而非“人海战术”

解放战争期间,数量少、装备差的解放军战胜了数量多、得到美国支持、装备精良的国民党军。战胜的原因显然不是什么“人海战术”,而是因为以毛泽东为代表的中国共产党人在领导中国革命战争的长期实践中创造性地总结并贯彻了以人民军队为骨干,依靠广大人民群众,进行人民战争的伟大战略思想。

国民党的战略恰恰相反,实行的是反人民的战争。对此,黄仁宇说:“我们进入东北时,事实上是在重复日本十年前入侵中国的错误。当时日本侵略军的背后有个健全的国家机器,这时的国民党并没有。1937年时的中国并没有足够的武器装备来迎战入侵者,这时的林彪有。”

蒋介石的战略简单地说就是由点到线再到面,攻城略地。在这个战略里面,没有“人”的位置。

古今中外军事家都知道要打胜仗必须集中兵力的道理。一般来说,数量多、装备强、有先进运输工具的军队应当更易于集中兵力,但是为什么数量少、装备差的解放军能够集中兵力,而数量多、装备强,并独占海空优势的国民党军却不能?这是因为中共得到了农民的衷心拥护,广大解放区农村成为中共的天下,解放军就不需要处处分兵防守,而可以集中兵力进行运动战。国民党军则经常处于同人民为敌的地位,占领了地方就得派兵防守,因此所占地方越多,兵力就越分散。

随后,国民党军防守在各中小据点的部队被解放军歼灭后,便由进攻转为防御,最后集中到济南、长春、沈阳、锦州、太原等超大的据点而形成呆兵,最终被各个歼灭。

(摘自《党史博览》)