加强对中国近代社会习俗考点的复习

2016-05-19张学燕

张学燕

民俗就是民间流行的风尚、习俗,备受高考命题人的青睐。各地的中高考试题中引用了大量民俗史料,既增加了试题的鲜活度,也考查了学生获取和解读信息、调动和运用知识的能力。具体涉及剪辫易服、传统礼仪、婚丧嫁娶、社会生活等各方面。民俗史料,也将是2016年高考命题的热点材料,我们在复习时要加以重视。

一、研读试题,感悟命题思路

高考是教学的指挥棒,2014、2015年全国高考试题关于中国近代社会习俗变迁的试题较多。请看高考实例:

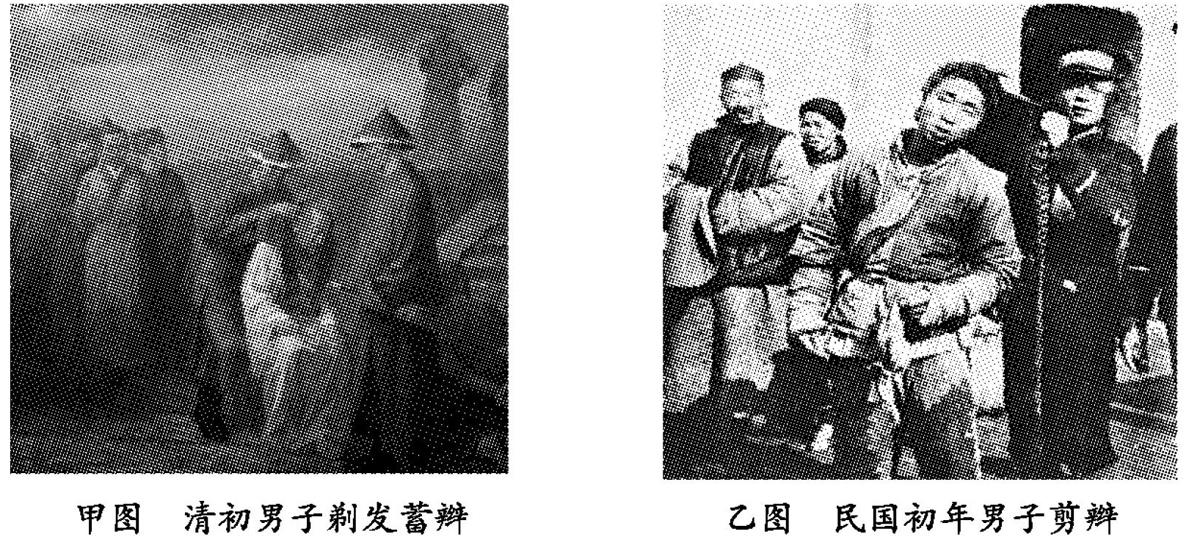

例1.(2014高考·浙江卷·文综·16)从甲图到乙图,表明

甲图清初男子剃发蓄辫乙图民国初年男子剪辫

A.先进习俗必然取代落后习俗

B.某些生活习俗具有深刻的政治意义

C.专制王朝由强大走向败落的历史命运

D.专制与民主的斗争是一个漫长的过程

解析:本题提供两幅图片,解题时需把两幅图片进行比较阅读。清政府建立后,发布“雉发令”, 强迫民众剃发蓄辫,以此检验民众是否归顺大清。民国初年,孙中山颁布“剪辫令”,要求民众剪辫,也是与清王朝彻底决裂的表现,不单纯是习俗问题。故A项错误,B项正确;“剪辫”并不能反映专制王朝的败落,以及与民主之间的斗争,故C、D项错误。

例2.(2015高考·北京卷·文综·16)太平天国提倡“剪辫蓄发”,认为当时人的发饰“坏先人之服冕,是使中国之人忘其根本也”。辛亥革命期间,革命党人认为“欲除满清之藩篱,必先去满清之形状”,提倡“剪辫易服”。二者均希望通过变革发饰

A.与西方文明相对接 B.号召推翻清朝统治

C.提倡民主自由思想 D.表明各自宗教信仰

解析:由题干提供的材料,可以看出太平天国领导者通过“蓄发”恢复汉族的传统,以此号召反清,所以不是为了与西方文明对接,故A项错误;更与民主自由思想无关,C项错误;革命党人变革发饰与宗教信仰无关,故D项错误;革命党人“剪辫易服”以示与清朝决裂,故B项正确。

除此之外,全国卷、江苏卷、福建卷、重庆卷等高考试卷都有涉及社会民俗及传统文化题目,命题立意皆是通过民俗的变化反映社会的变迁。命题者提供图片或者文字材料,创造了新情境,让考生理解试题提供的图文材料和考试要求。所以,我们在复习时要先研读考题,感悟命题思路,明确复习的方向,然后再结合考点,做好知识的梳理工作。

二、聚焦考点,提高复习效率

《普通高中历史课程标准(实验)》要求,了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,探讨影响其变化的因素。2016年高考历史考试大纲提出的考试内容是“物质生活和社会习俗的变化”,研究各地使用的现行教材,都是以一节内容介绍“物质生活与社会习俗的变化”。据此,对考点知识进行梳理,复习时要聚焦以下内容:(1)近代以来服饰的变化及其原因;中国传统服饰及其特点;西装、中山装和新式旗袍的出现和特点;新中国成立以来服饰的变化状况。(2)近代以来婚丧嫁娶等社会习俗和社交礼仪的变迁原因;变化的特点和趋势。

中国近代社会习俗变迁的主要原因是:(1)列强的侵略;西方生活方式和习俗(文化影响)的传入和影响(根本原因在于近代西方文明的先进性)。 (2) 进步人士的鼓吹与提倡;与外国人联系密切的买办、富商、洋行职员、留学生等的仿效,开风气之先,如维新派人士倡导的不缠足运动;在婚姻、家庭关系上主张平等、自由等。(3)政府的政策以及不同时期科技发展水平的影响,如民国政府推行移风易俗的法令、政策等。(4)社会经济发展的推动。

中国近代物质生活和社会习俗变迁的影响是:(1)客观上促进了近代社会的文明与进步。(2)具有明显的半殖民地半封建社会烙印,加重了中国社会殖民化的色彩。

中国近代物质生活和社会习俗变迁的特点:(1)中西合璧、土洋并存是其最典型的特征。(2)删繁就简、婚姻自主是婚俗变迁中的主要特征。(3)不平衡性,如在空间范围上,城市与沿海地区变化快、变化大,广大农村、偏远落后地区变化慢、变化小。在主体阶层上,市民阶层接受新事物较快,农民接受较慢。在社会习俗本身,如服饰的变化快于其他类变化。

复习时对考点的梳理要注意化繁为简,形成整体认识。从服饰习俗看,出现了以废除清朝服饰为中心内容的服饰改革。男子服装出现了从长袍马褂向中山装和西装逐渐过渡的趋向,女子服装出现了日益华丽和普及旗袍的趋向。从婚姻习俗看,婚礼变化的主要趋势是日益简化或新式化。结婚和离婚都趋向自由,包办婚姻减少,自主婚姻增多,离婚主动权由男子单方向男女双方转化,离婚率有所上升。从丧葬习俗看,新式丧礼虽已出现,但大多数地区和阶层中仍实行旧式丧礼。另外,社会习俗变化也富含众多的政治、文化因素,如“断发易服”就具有反清的革命意义。

三、活化知识,解决存在问题

对考点内容逐一落实后,要及时练习巩固、活化知识。涉及社会习俗的材料很多,所以选取的材料要有可读性,题目设问的角度要小、指向要明确。

例3.阅读下列材料,回答问题。

材料一 :身体发肤,受之父母,不敢毁伤。

——《孝经》

材料二 :顺治二年(1645年),颁布了剃发令,规定“京城内外限旬月,直隶各省地方,至部文到日亦限旬月,尽令剃发。遵依者,为我国之民;迟疑者同逆命之寇,必置重罪。”

——蒋良骐《东华录》卷五

材料三: 盖欲除满清之藩篱,必去满洲之形状,举此累赘恶浊烦恼之物,一朝而除去之,而后彼之政治乃可得而尽革也。

——张枬《论辫发原由》

材料四: 60年光阴荏苒,中国女性的发式变化越来越丰富,从建国之初流行的长长、粗粗的系着红绳或者彩带的麻花辫,经过了齐耳短发的“刘胡兰头”……到如今兼容并包、变化多样、与世界时尚同步的各种美丽发型。中国女性越变越美丽,发型成为女性打造自我魅力的重要的一环。

——《中国女性60年发型变迁史》

请回答:

(1)据材料一,中国人从什么角度又是怎样看待自己身体的?

(2)据材料二、三,在头发问题上有哪两种不同的认识或做法?有何相同之处?

(3)据材料四,建国后中国女性发型变化的趋势怎样?说明促使这一变化的原因。

参考答案: (1)人伦角度,爱惜自己的身体发肤就是孝。(2)认识:剃发留辫就是归顺清王朝;剪辫就是支持排满革命。相同:将辫子问题政治化。(3)趋势:由单调到丰富多彩,由从众到个性化,与世界时尚同步。原因:社会的开放,经济的发展,思想的自由,社会生活水平的提高。